整体护理对溃疡性角膜炎患者满意度和心理状态的影响分析

2020-09-10向娅

向娅

404000重庆市万州区人民医院,重庆

溃疡性角膜炎又称为角膜溃疡,发病原因与外因(角膜上皮细胞损伤、脱落、感染等)及内因(全身内隐性疾患)均有关,临床表现为疼痛、流泪、眼睑痉挛等[1]。若没有及时进行诊治,会对患者视力构成不良影响。本研究对2017年5月-2019年5月收治的溃疡性角膜炎患者70例实施整体护理及常规护理,分析效果。

资料与方法

2017年5月-2019年5月收治溃疡性角膜炎患者70例,随机分为两组,各35例。研究组男18例,女17例;年龄20~68岁,平均(44.7±2.5)岁;病程2~8个月,平均(5.6±1.3)月。参照组男19例,女16例;年龄21~69岁,平均(45.2±2.6)岁;病程2~9个月,平均(5.5±1.2)月。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①患者及家属均签署知情同意书;②本研究经医院伦理委员会批准[2]。

排除标准:①合并重要脏器病变者;②具有精神疾病者;③沟通障碍者。

方法:两组均接受常规方法治疗,给予贝复舒滴眼液、氧氟沙星滴眼液,每日早、中、晚分别滴眼,夜间使用红霉素眼膏。⑴参照组实施常规护理,嘱患者严格遵医嘱用药,并保证眼部清洁。⑵研究组实施整体护理。①健康教育:为患者及家属讲解溃疡性角膜炎的相关内容,如发病机制、病理、临床症状等,培养患者养成良好卫生习惯。②心理疏导:积极与患者沟通,使用鼓励性、安慰性语言,可通过以往成功治愈案例分享方式,帮助患者树立康复自信。告知患者家属多给予患者一些关心,使患者获得心理和精神方面支持。③用药护理指导:告知患者严格遵医嘱用药,不可随意调整用药时间及增减药物剂量。针对眼部炎性分泌物较多者,建议用无菌纱布擦拭,给药时不可挤压眼球。待患者临床症状改善后,可采用温毛巾敷眼部处理,15 min/次,3次/d。④膳食护理干预:根据患者机体情况、饮食习惯构建膳食方案,可补充一些含有高蛋白及维生素食物、蔬菜、水果等,不可进食辛辣、刺激、生冷等食物,同时应禁烟酒。

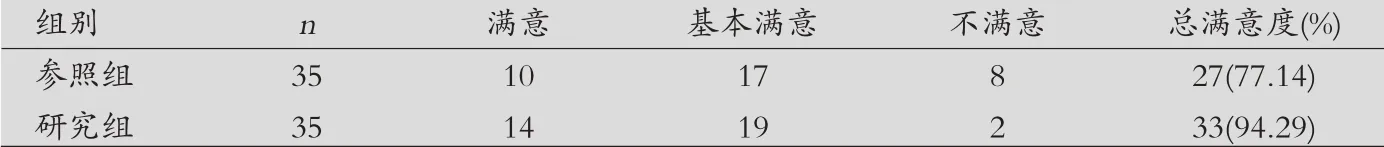

表1 两组患者护理满意度比较(n)

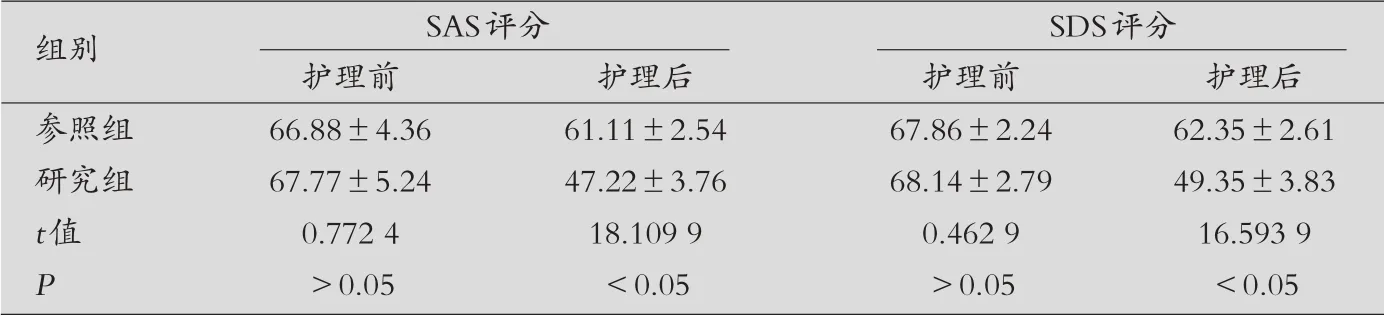

表2 两组患者护理前后SAS、SDS评分比较(±s,分)

表2 两组患者护理前后SAS、SDS评分比较(±s,分)

组别 SAS评分 SDS评分护理前 护理后 护理前 护理后参照组 66.88±4.36 61.11±2.54 67.86±2.24 62.35±2.61研究组 67.77±5.24 47.22±3.76 68.14±2.79 49.35±3.83 t值 0.772 4 18.109 9 0.462 9 16.593 9 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

观察指标:比较两组患者护理满意度及焦虑、抑郁评分。(1)护理满意度:使用医院自制护理满意度调查量表评价患者护理满意度,护理满意度=(满意+基本满意)例数/总例数×100%。(2)焦虑、抑郁评分:使用焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)分别对患者进行焦虑、抑郁评分。①SAS 评分:正常<50 分,阳性≥50 分。②SDS 评分:正常<53分,阳性≥53分。

统计学处理:数据应用SPSS 24.0 软件处理;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

两组患者护理满意度比较:研究组患者护理满意度显著高于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

两组患者护理前后SAS、SDS评分比较:两组护理前SAS、SDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组护理后SAS、SDS评分均优于护理前,且研究组显著优于参照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

讨 论

溃疡性角膜炎属于眼科比较常见疾病,细菌、病毒入侵等均为引发炎性病变的主要原因。发病后如果没有及时治疗,可导致患者视力下降,直接对患者正常生活及生活质量造成威胁[3]。因此,本文实施整体护理为患者提供健康教育、心理、用药、饮食护理等服务。其中,实行健康教育可提高患者对自身疾病认知,了解治疗方法、护理方法。患者发病后多承受较大心理压力及负担,并对自身病情和治疗效果表示担忧,所以会产生不同程度负性心理,如焦虑、抑郁、不安等,会对治疗效果会构成不利影响[4]。因此应进行心理疏导,可促使患者合理调节心理情绪,树立康复信心。用药护理与饮食护理的实施,能予以患者用药、饮食方面指导,使患者严格遵医嘱用药、进食。本研究结果显示,两组护理前SAS、SDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组护理后SAS 及SDS 评分均优于护理前,且研究组患者满意度、SAS 及SDS 评分均优于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。由此证实在溃疡性角膜炎患者中实施整体护理干预,疗效显著。

综上所述,溃疡性角膜炎患者接受整体护理干预效果较佳,在改善患者焦虑和抑郁心理的同时,能提升患者护理满意度。