独立学院大一女生性心理健康调查

2020-09-09陈莎

陈莎

摘 要:目的:了解独立学院大一女生性心理健康水平,为高校心理健康教育工作的开展提供有效建议。方法:采用《青春期性心理健康问卷》对772名独立学院大一女生进行问卷调查并对数据进行统计分析。结果:(1)独立学院大一女生在性心理健康的总体水平和性价值观方面明显高于青少年常模(p<0.01),但在性认识方面显著低于青少年常模上(p<0.01),呈现出价值观>性适应>性认识的不平衡性;(2)独立学院大一女生在性心理健康总体水平(p<0.05)、性认识(p<0.01)和性适应(p<0.05)方面均呈现出较为明显的城乡差异,且都是来自城市的大一女生得分高于来自农村的大一女生。建议:高校应在重视大学生性心理健康的基础上,从外部环境和内部资源两方面分阶段、分层次组织开展形式多样、重点突出的性心理健康教育工作。

关键词:性心理健康;性认识;性价值观;性适应

中图分类号:R395.6 文献标识码:A 文章编号:2096-3866(2020)11-0-02

食色性也,作为人们与生俱来的需求和特性,性心理健康是心理健康的重要组成部分。性心理健康是指个体能通过恰当的途径了解有关性的知识,具有积极健康的性价值观和较强的性适应能力[1]。

大学生作为一个特殊群体,一方面需要面对性生理的成熟和性心理的滞后之间的矛盾,另一方面也在传统性压抑和西方性解放两种强烈的观念冲突中难以自持,由此产生的困惑如不能及时得到有效解决,将会严重影响其身心健康发展,甚至造成安全隐患和违法犯罪等不良后果。从两性身心发展的特点和近年来见诸报端的意外事件来看,女大学生在性心理健康方面存在的问题可能更多。如何引导女大学生形成正确的性知识,树立正确的性观念,积极适应性角色,为女大学生性心理健康发展提供有效支持是高校心理健康工作中不可忽略的内容。

一、研究方法

(一)研究对象

荆州某独立学院在校大一女生,平均年龄为17.74±0.92岁。

(二)研究工具

《青春期性心理健康问卷》,由西南大学骆一于2005年编制。量表共有46个题项(包含4对测谎题,17道反向计分题),由性认识、性价值观、性适应3个分量表构成,其中,性认识分量表包括生理知识和性知识两个维度,性价值福安分量表包括性观点和性态度两个维度,性适应分量表包括社会适应、性控制力和自我适应三个维度。量表采用5点计分法,总分越高,说明性心理健康水平越高。总量表的克伦巴赫尔系数为0.854,信度较高。

(三)施测过程

采取整群抽样施测,在新生心理健康培训现场,由心理老师统一指导填写纸质问卷并当场收回。共发放问卷900份,收回问卷822份,剔除无效问卷50份后,实得有效问卷772份,有效率为93.92%。

(四)数据处理

采用SPSS 23.0对回收后的数据进行描述性统计和独立样本t检验。

二、研究结果

(一)独立学院大一女生性心理健康总体水平

独立学院大一女生性心理健康水平如表1所示,三个分量表的得分为:性价值观>性适应>性认识。为进一步了解,将样本数据与骆一关于青少年性心理健康的常模数据进行比较。总体而言,大一女生在总量表上的得分显著性高于常模(p<0.01)。具体来看,在性认识方面,大一女生得分显著低于常模(p<0.01);在性价值观方面,大一女生在总体价值观和性态度上的得分明显高于常模(p<0.01),但性观点上略低于常模,差异不显著;在性适应方面,大一女生在社会适应和自我适应上的得分均显著性低于常模(p<0.01),但在性控制力上却显著性高于常模(p<0.01)。

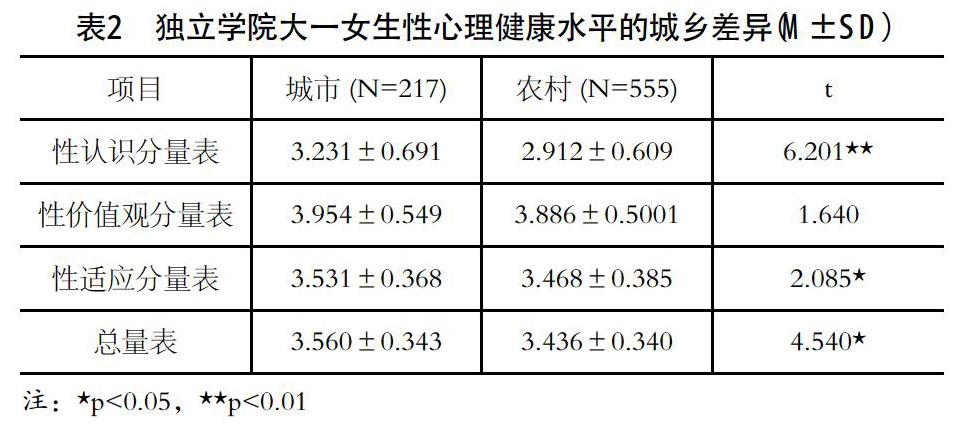

(二)不同生源地的大一女生在性心理健康水平上的差异

对来自城市和农村的大一女生在性心理健康水平上进行独立样本t检验,结果如表2所示。除了性价值观外,来自城市的大一女生在性认识(p<0.01)、性适应(p<0.05)和总量表(p<0.05)上的得分均明显高于来自农村的大一女生。

三、讨论

(一)独立学院大一女生性心理健康现状

调查结果显示,独立学院大一女生在性心理健康的三个维度上呈现出的总体水平为:性价值观>性适应>性认识。这与宁盛卫等[2]的研究结论一致,说明大一女生在生理知识,尤其是性知识方面相对较为欠缺,对性的认知比对性的态度和适应都更为薄弱,明显低于常模,这与余红梅等[3]关于性认知比性态度水平高的研究结论不同。究其原因,可能与传统思想影响下女生对性的看法较为保守,对于性知识的了解和获取途径相对较为狭窄有关。即使是在网络发达的信息社会,相较于男生更主动去了解和谈论与性有关的话题,女生显得更为保守和被动,鲜少与他人讨论和分享。同时,这也与当前传统家庭教育和学校教育中关于性生理和性心理内容的缺失有关。

与性认识不同的是,大一女生在性价值观和性适应方面均高于常模,尤其是对性的态度和控制力上。一方面,这可能与现代西方性文化中的性解放、性自由等思想的传播和网络信息的传递有关。对于接受高等教育的大学生而言,他们更容易借助于網络了解到多元化的价值观和新潮的性观念,因而对性的态度更积极、更包容,也能较好地控制自己的言行。另一方面,女生在与性有关的问题上通常较男生更为保守、谨慎,自我克制的能力也相对较强,虽然会在一定程度上限制其对性的认知,但在性态度和意志行为方面却更为稳定和自律。但同时,我们也应看到大一女生在自我适应和社会适应方面明显低于其他青少年群体,在自身的性别角色认同和如何使与性有关的认知、情绪和行为表现符合社会道德规范等方面,大一女生仍存在较多困惑。

(二)独立学院大一女生性心理健康的城乡差异

从城乡差异来看,来自城市的大一女生在性心理健康的多个维度均明显高于来自农村的大一女生。其中原因,不难理解。城乡差异不仅体现在物质生活水平上,也表现为对包括跟性有关的新知识、新理念等信息资源的获得和由此形成的观点和适应能力方面。在面对诸如“性是肮脏的、羞耻的、见不得人的”“性幻想、性梦是一种不道德的现象,是令人羞愧的”等與性有关的观点时,来自城市的大一女生能更多做出正确的判断。同时,在面对诸如“我很满意自己的性别”“我很欣赏自己身体的特征”“我的行为方式符合自己的性别角色”等有关性别角色认同的自我适应问题时,来自城市的大一女生也表现出了更高的适应性和满意度,而农村的大一女生可能因为受到重男轻女封建传统思想的影响,而对自我的性别认同和满意程度相对较低。在面对“应该崇尚现代西方文化中的性解放、性自由”“谈恋爱是寻求刺激或摆脱孤独”等问题时,来自农村的大一女生态度更为审慎,这也与他们的成长环境和所受到的传统性观念的影响有关。

四、对策建议

基于女大学生这一特殊群体所处的特殊阶段和调查中大一女生在性心理健康方面所呈现出的问题,以下仅从高校心理健康教育工作的角度提出相关建议。

第一,高校应重视性心理健康教育。当前,大多数高校都开展有心理健康教育课程,但鲜少有专门针对性心理的内容,多是在关于大学生恋爱等相关主题中一带而过。这对正处于青春期中后期的大学生而言无异于隔靴挠痒,无法解决他们在面对自身性发育成熟而对两性差异和性心理知之甚少的矛盾。学校和教师对性的模糊认识和隐晦态度也会在一定程度上强化学生对性的羞耻感或好奇心,使得他们要么对性更加回避,要么转而暗地寻求其他未知甚至非法途径来获取性知识,甚至曲解对性的认识和态度,埋下更多的安全隐患。

第二,高校还应为大学生性心理健康发展提供良好的外部环境和内部资源。就外部环境来说,高校应充分利用大学生常用的QQ、微博、微信等平台,积极传播健康的性心理健康知识,提升对性的认识,同时还需优化传播路径,净化网络空间,为大学生提供健康、纯净的校园环境。就内部资源而言,高校作为教书育人的高等学府,对知识的传授自然不成问题。但在关于性心理健康的教育方面,仍需注意方式方法。部分高校在大一新生入学教育中会针对女生开展有关性生理知识方面的讲座,但覆盖面较窄,1—2小时的讲座要么侧重于安全防护,要么侧重于生理知识普及,很难面面俱到,讲得深入透彻,缺乏系统性和连贯性,效果并不理想。因此,一方面,高校可以通过课程教育、主题活动、专题讲座等分阶段(如按年级、恋爱阶段等)、分层次(如男女等)展开对性心理健康的宣传教育,努力引导大学生树立正确的性观念和性态度,既不禁锢于性压抑、性羞耻的传统性观念,也不迷失在性放纵、性随意的现代性观念中。针对女生,尤其还需要从心理、法律、道德等多个层面加强对性安全和自我保护的宣传,增强其对女性性别角色的认同性、心理适应能力和自我保护能力。另一方面,对于性心理这种相对私密的话题,除了大范围的宣传教育外,还可以通过心理咨询中心开辟特殊的窗口,在安全保密的环境中让学生就自己具体的性困惑与咨询师进行交谈。与此同时,还可以充分发挥同伴在大学生身心发展中的陪伴作用,通过同伴辅导,让学生在相互分享和讨论中获得支持和帮助。

当然,对性心理健康的关注群体不仅局限于大一女生或大学生群体,也包括所有人群。对维护和促进人们性心理健康发展可以也应该有所作为的也不只限于高校,家庭、社会乃至国家层面都应该随着时代的发展和人们性观念的变化做出积极有效的调整和应对,为人们身心和谐发展提供支持和保障。

参考文献:

[1]骆一,郑涌.青春期性心理健康的初步研究[J].心理科学,2006,29(3).

[2]宁盛卫,杨文娴,张楠.大学生性心理健康现状及其影响因素——以海南热带海洋学院为例[J].中国性科学,2017(2).

[3]余红梅,刘延金,李金平.四川省大学生性心理健康现状及其影响因素的实证研究[J].成都师范学院学报,2014(12).