天牛卵寄生蜂研究进展及应用前景

2020-09-09张彦龙唐艳龙王小艺曹亮明杨忠岐

张彦龙,唐艳龙,王小艺,曹亮明,杨忠岐*

(1. 国家林业和草原局森林保护学重点实验室,国家林业和草原局生物防治工程技术研究中心,中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,北京 100091;2. 遵义师范学院生物与农业科技学院,贵州 遵义 563002)

“天牛”是天牛科(Cerambycidae)昆虫的统称,包含了我国危害最严重、最难治理的农林害虫。它们通常钻蛀危害,习性隐蔽,很难被常规的化学药品接触,因此这类害虫的防控一直是农林上的难题。所有针对天牛类害虫的防治措施中,利用天敌昆虫防治是绿色且最有效的措施之一。无论哪种防治措施,入手点应是选择治理对象生长发育的脆弱时期,例如防治天牛类害虫要选择成虫期和卵期。天牛的成虫期是补充营养、繁殖、扩散的时期,此时虫体暴露,多数种类还需不断取食植物补充营养,此阶段采取化学防治、信息素和物理防治最为有效。卵期是天牛生活史中最脆弱的时期:卵一般产于浅层树皮下或树皮裂缝中,不会自行移动,难以躲避天敌,容易被一些寄生蜂寄生,如果将这些卵期寄生蜂加以利用,就可将天牛的种群数量控制在造成危害之前。因此研究和利用天牛卵期寄生蜂,可为天牛有效的绿色防控提供支撑。

国内外对昆虫卵寄生蜂的研究很多,证实了卵寄生蜂对害虫有着非常好的控制作用,但是对天牛类的卵寄生蜂研究很少。赤眼蜂是国内外研究最多且最早被用于防治实践的卵寄生蜂,Flanders 最早在1929年就开始了对赤眼蜂的研究[1],国内对赤眼蜂(Trichogrammaspp.)的研究也很多[2-3],例如利用赤眼蜂防治松毛虫[4]和玉米螟[5],取得了良好的防效。我国也是利用卵寄生蜂较早的国家,在1974年就利用平腹小蜂(Anastatussp.)防治荔枝蝽象(Tessaratoma papillosa)[6];在1980年,就已利用稻飞虱缨小蜂(Anagrus nilaparvatae)防治稻飞虱(Nilaparvata lugens)[7]。最近,我国学者也对舞毒蛾卵寄生蜂——大蛾卵跳小蜂(Ooencyrtus kuwanae)进行了初步探讨[8]。害虫卵寄生蜂的研究中鲜见对天牛类卵寄生蜂的报道,在美国加州,双斑佛天牛跳小蜂(Avetianella longoi)成功控制了两种桉树天牛反曲佛天牛(Phoracantha recurva)和双斑佛天牛(P. semipunctata)的危害,大大降低了桉树死亡率[9]。Yang 等报道了松褐天牛(Monochamus alternatus)卵寄生蜂松褐天牛卵金小蜂(Callimomoides monochaphagae)在林间对松褐天牛的自然寄生率最高能达到12.6%,该卵寄生蜂对生物防治松褐天牛具有十分重要的意义[10]。足见天牛卵寄生蜂作为天牛类害虫重要的生防物有着巨大的潜力,为了更好的研究和利用天牛卵寄生蜂,笔者收集并分析了前人有关天牛卵寄生蜂的研究文献,以期学习和借鉴前人的研究成果和经验,也为国内外天牛卵寄生蜂的研究提供参考。

1 天牛卵寄生蜂种类调查和新种记述

物种调查和分类是开展其他研究的基础,所以天牛卵寄生蜂种类的调查和分类工作十分重要,根据现状来看,在全世界范围内此方面的研究薄弱。美国对寄生在桉树双斑佛天牛的卵寄生蜂——双斑佛天牛跳小蜂研究最多,且已经应用于生物防治上,Siscaro 首先发现并发表了此蜂[11]。Schmidt和Noyes记述了澳大利亚2个寄生核桃刺突锯天牛(Agrianome spinicollis)卵的跳小蜂新种——侧黄天牛跳小蜂(Baeoanusia xanthopleuron)和库氏膜纹跳小蜂(Avetianella coombsi),并简要记述了它们的生物学特性[12]。Delvare 等发现了1种在法国寄生星天牛(Anoplophora chinensis)的卵寄生蜂新种——星天牛长尾啮小蜂(Aprostocetus anoplophorae)[13]。Ebrahim 发现了1种伊朗的寄生巴旦木枝天牛(Osphranteria coerulescens)卵寄生蜂新种——巴旦木天牛卵跳小蜂(Ooencyrtus ferdowsii)。以上分类学家仅对发表的天牛卵寄生蜂的生物学特性作了简单记述[14],而没有深入探讨和研究。

我国受天牛类害虫危害十分严重,对天牛天敌的研究相对较多。Miwa 和 Sonan记述了我国台湾寄生星天牛卵的1种啮小蜂新种——星天牛卵啮小蜂(Aprostocetus fukutai)[15]。廖定熹等发表了1种寄生云斑天牛(Batocera horsfieldi)卵的跳小蜂新属新种——云斑天牛卵跳小蜂(Oophagus batocerae)[16]。LaSalle 和 Huang记述发表了我国寄生桑天牛(Apriona germari)卵的1种啮小蜂新种——桑天牛卵长尾啮小蜂(A.prolixus)[17]。汪永俊和赵自成在江苏发现寄生桑天牛卵的寄生蜂——桑天牛长尾啮小蜂(Aprostocetussp.),对其形态特征、生活史和习性、寄生率进行了初步研究,此蜂很可能是A. prolixus[18]。徐志宏和何俊华发现了1种寄生云斑天牛卵的跳小蜂新种——短跗皂莫跳小蜂(Zaommoencyrtus brachytarsus)[19](本种的属名应为Cerchysella,见Yanget al.[20])。张彦周等发现了寄生在合欢双条天牛(Xystrocera globosa)卵的一个跳小蜂新种——合欢天牛卵膜纹跳小蜂(Avetianella xystrocerae)[21]。严巍等在上海发现了危害悬铃木的星天牛的2种卵寄生蜂,即长尾啮小蜂(Aprostocetussp.)和平腹小蜂(Anastatussp.)[22],这两种蜂对悬铃木上的星天牛种群控制起到一定作用。其中的长尾啮小蜂极有可能与Miwa 和 Sonan记述的种相同,为A. fukutai[15]。

在国内外对天牛卵寄生蜂种类的调查和新种记述很少,属于零星发表,不系统,自然界可能存在大量的种类尚未挖掘出来。天牛科是昆虫纲中较大的类群,全世界天牛种类约有45 000种,至2005年止,我国天牛记录已有3 100余种[23],以每种天牛上有1种卵寄生蜂来计算,我国的天牛卵寄生蜂还有很大的开发潜力。这些卵寄生蜂是防治天牛类害虫的重要天敌资源。鉴于我国受天牛危害严重的现状,系统调查重要的天牛卵寄生蜂,开展分类学研究十分迫切。

2 天牛卵寄生蜂生物学特性

对有利用价值的天牛卵寄生蜂开展生物学特性研究对于后期的应用有重要意义。Hanks等对从澳大利亚引进到美国加利福尼亚州的双斑佛天牛跳小蜂开展研究,包括寄主的选择,生殖生物学,生长发育特性等内容,认为该蜂可作为一种生物防治双斑佛天牛的优秀天敌加以利用[24]。Luhring等研究了双斑佛天牛跳小蜂对反曲佛天牛和双斑佛天牛的适应性。发现该卵跳小蜂对这两种天牛的卵喜好性有差别,卵龄对寄生率影响不大[9]。Luhring利用反曲佛天牛和双斑佛天牛卵繁殖双斑佛跳小蜂数代后,测试了后代对这两种天牛卵寄生的适应性,发现两种寄主卵繁育的后代对双斑佛天牛卵的寄生偏好性和寄生后的存活率均高于反曲佛天牛卵;卵龄对产卵偏好性和存活率影响不大[25]。后来的研究证实了是由于反曲佛天牛卵对该卵寄生蜂产生的防御策略导致了双斑佛天牛跳小蜂寄生存活率较低[26]。在前期生物学特性研究的基础上,美国利用此蜂开展了对桉树双斑佛天牛防治,防治效果明显。释放该天敌后,双斑佛天牛的种群数量下降,天牛危害的寄主桉树的死亡率也随之下降。目前双斑佛天牛跳小蜂已经在美国加利福尼亚州定居,已使双斑佛天牛的种群数量明显下降,桉树的死亡率也明显降低,说明这种卵寄生蜂的有效性,也为利用其他天牛卵寄生蜂防治天牛提供了成功的范例。

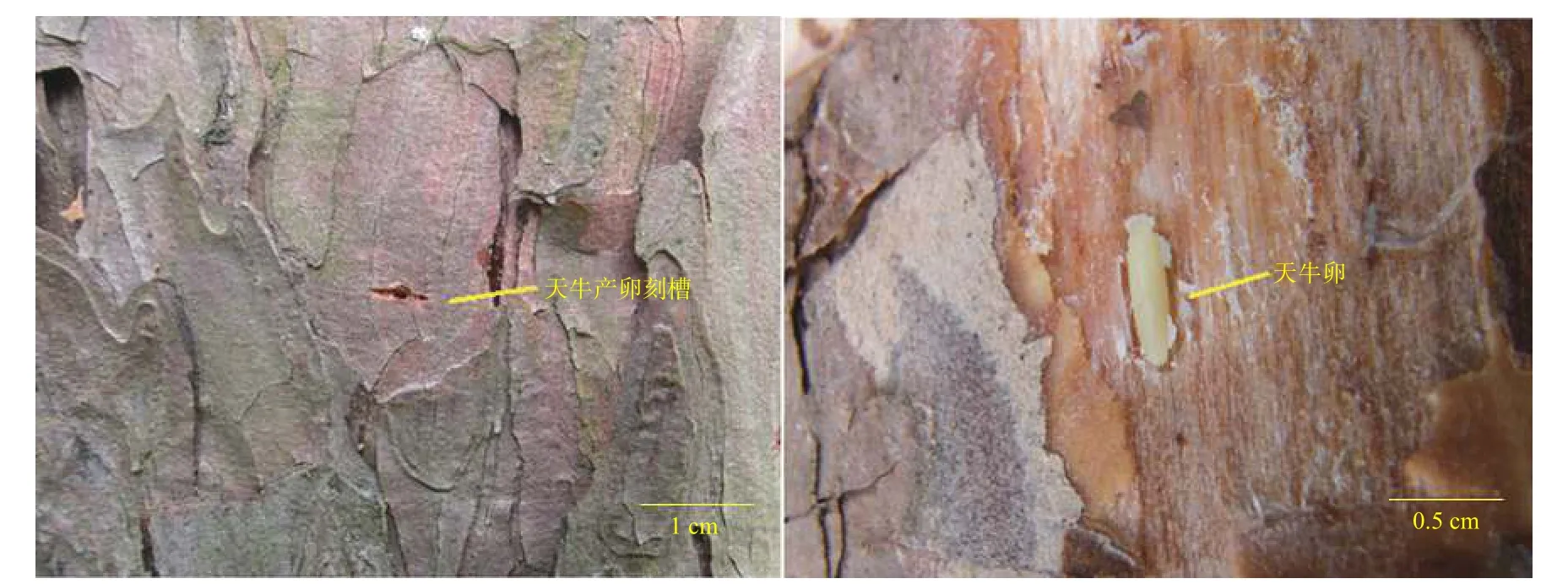

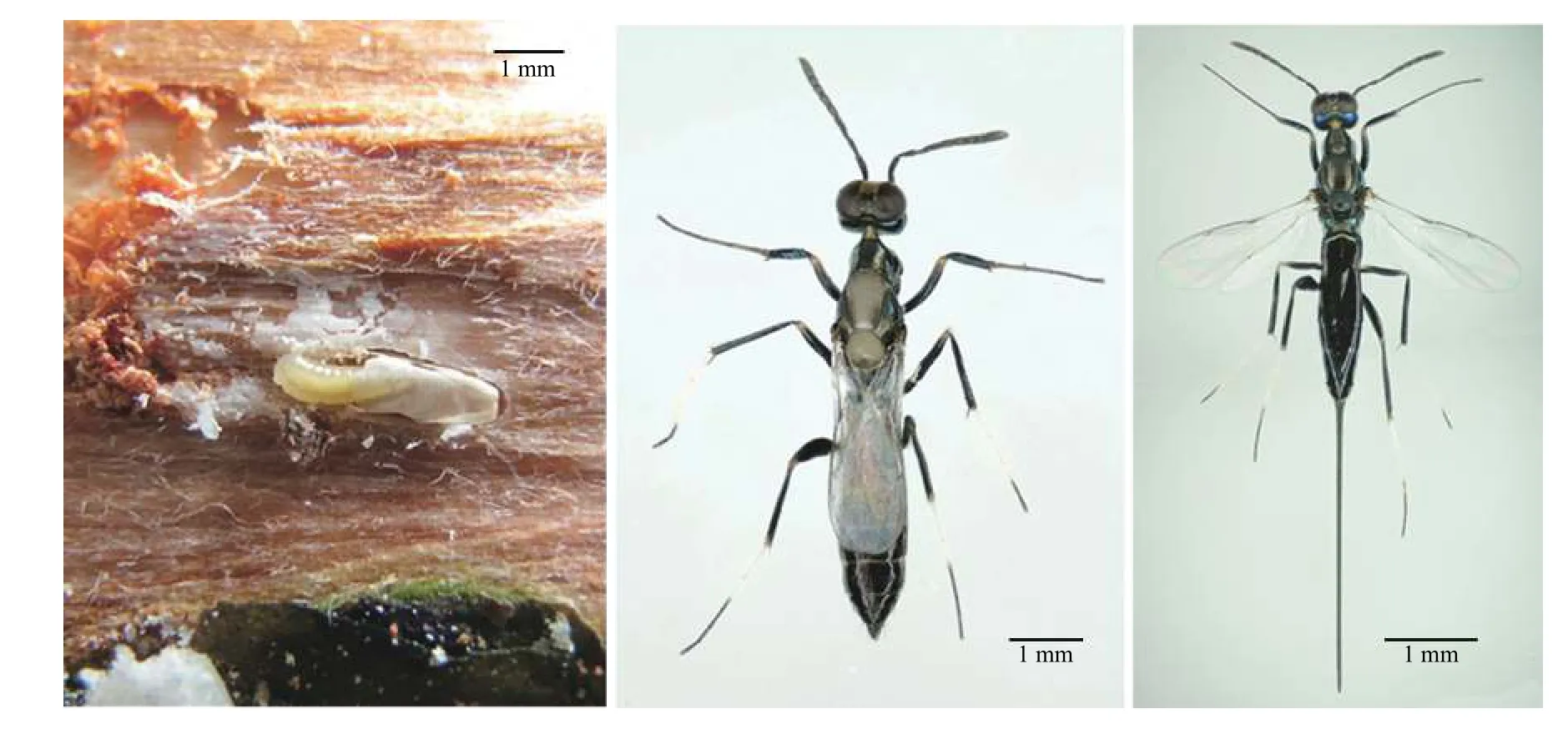

相对于国外,国内对天牛卵寄生蜂生物学方面的研究更多。黄大庄等在河北省清西陵调查了桑天牛长尾啮小蜂的自然控制作用,发现其对桑天牛卵的寄生率为9.11%[27]。阎晔辉等也对这个卵寄生蜂的生物学进行了比较系统的研究,包括分布、寄生行为、形态及生活习性(学名用的是A. fukutai,我国寄生在桑天牛卵的啮小蜂应为A. prolixus)[28]。何学友等在福建沿海地区调查发现了星天牛长尾啮小蜂(A. fukutai)寄生木麻黄上星天牛卵,寄生率达58.7%,它在自然控制这种对沿海防护林造成重大危害的天牛上发挥着巨大作用,并对其形态特征、生活史、生活习性作了描述[29]。刘辉芳等对桑天牛卵啮小蜂(A. prolixus)进行了较为系统的研究,包括形态特征、雌雄生殖系统、生活史、雌雄性比、寄生情况和有效积温等[30]。王志刚等研究了桑天牛卵啮小蜂的寄生生物学,发现1头雌蜂只寄生1粒桑天牛卵;成蜂羽化后1~3 d蜂龄的雌蜂寄生寄主的能力较高;而且最喜欢寄生在寄主产后1~3 d的桑天牛卵粒[31]。黄大庄等对桑天牛卵长尾啮小蜂进行了繁殖生物学研究,初步掌握了此蜂的繁殖、储存,为应用于生物防治奠定了基础。松褐天牛卵金小蜂是1种内寄生松褐天牛卵(图1)的寄生蜂(图2),在我国安徽九华山发现[32],2014年作为新种发表[10]。研究发现林间的自然寄生率最高能达到12.6%,雌雄性比接近2∶1。该卵寄生蜂的发现和利用在防治松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)传播媒介松褐天牛上也有重要价值。已有的研究表明,桑天牛卵啮小蜂和天牛卵长尾啮小蜂在我国分布比较广泛,在有的林分中的寄生率比较高[33],以河北农业大学的研究最深入,为此两种卵寄生蜂在生物防治应用上打下了良好的基础。

图1 马尾松树皮表面松褐天牛产卵刻槽(左)与产于树皮下的松褐天牛卵(右)Fig. 1 Egg(Right) and egg scars(Left) of Monochamus alternatus in the bark of Pinus massoniana

我国研究者还利用分子生物学手段对卵寄生蜂进行了深入研究。袁芳芳等提取了桑天牛卵啮小蜂DNA,特别对RAPD-PCR反应体系进行了优化,为天牛卵寄生蜂的分子生物学研究奠定基础[34],并将我国的桑天牛卵啮小蜂分为2个类群[35],她们还采用SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳的方法测定了桑天牛卵啮小蜂寄生后桑天牛卵内蛋白质的变化情况,根据蛋白条带的变化判断出前3天是寄生成功与否的关键时期[36]。王达等研究了桑天牛卵啮小蜂孤雌生殖是否与体内沃尔巴克体之间存在关系,但经研究未发现该小蜂雌性个体体内存在沃尔巴克氏体[37]。

王树香等对2种卵寄生蜂——桑天牛卵啮小蜂和天牛长尾啮小蜂触角感器的超微结构进行了比较,共发现有6种触角感器,并对感器的功能进行了分析:两种天牛卵寄生蜂触角感器的种类、数量及分布模式在种间没有明显差异,但在同种内雌雄个体之间感器类型和数量的差异显著[38]。屈平等利用扫描电镜对桑天牛卵啮小蜂雌成虫形态特征进行了观察[39]。由于天牛卵寄生蜂个体很小,分类鉴定比较困难,通过微形态特征,可准确鉴定种类,他的研究为卵寄生蜂准确鉴定提供了精确的方法。苏筱雨等对桑天牛卵啮小蜂不同发育阶段幼虫、蛹等虫态进行了显微观察和描述,为区分幼虫龄期提供了依据[40]。

天牛卵寄生蜂生物学的研究是利用的基础,国内外目前仅对3种天牛卵寄生蜂的生物学研究比较透彻,初步满足了人工繁育的要求。其中双斑佛天牛跳小蜂作为生物防治的天敌从澳大利亚引进到美国加利福尼亚州,野外每个天牛卵可繁育5头蜂[24],而中国的桑天牛卵长尾啮小蜂为单寄生,1头天牛卵仅可繁育1头小蜂,繁育和利用起来相对困难。因此,在选择卵寄生蜂作为生防物时,可将单卵寄生数量作为选择标准。

图2 松褐天牛卵金小蜂的幼虫和成虫:幼虫(左);雄成虫(中);雌成虫(右)Fig. 2 The larva and adult of Callimomoides monochaphagae: Larva(Left); male adult (Middle); female adult (Right)

3 天牛卵寄生蜂行为学及行为学机制研究

寄生蜂的行为学机制一直是寄生蜂研究的热门和重点。寄生蜂的行为主要受化学信息物质调控,它在寄主搜索、寄主定位、寄主选择、寄主识别和与产卵行为等方面都离不开化学信息物质调控[41-42]。Vinson认为卵寄生蜂是一种特殊的寄生蜂,寄生的对象是固着不动的寄主虫态,相比活动的虫态更难以发现,他认为卵寄生蜂采用多种策略来应对“短暂”的资源——寄主卵。比如,仅在新鲜的寄主卵内产卵;延迟和停止寄主卵的发育;在产后时间较长的“老卵”上寄生时自身会加速发育等[43]。所有以上的行为、策略均由信息化学物质调控,不同类型的信息化学物质在调控卵寄生蜂成功寄生的过程中发挥着重要作用。

3.1 天牛卵寄生蜂远距离定位寄主栖境

寄生蜂总会伴随植食性昆虫,植食性昆虫离不开植物。植物挥发性物质作为化学信息物质在“植物-害虫-天敌”三层营养系统中起着重要作用,它不仅为植食性害虫寻找寄主植物提供信息,也为寄生蜂寄主栖境定位提供线索[44]。仇兰芬等对桑天牛长尾啮小蜂的寄主搜索行为进行了研究,发现受天牛危害的桑树枝条气味对其引诱作用明显,桑天牛雌成虫产卵时的产卵刻槽形状也对该小蜂的寄主搜索行为有一定的指示作用,而寄主卵的引诱作用却不明显[45]。李继泉等对桑天牛卵啮小蜂的寄主选择定位行为进行了研究[46]。对正常桑树枝条、机械损伤枝条、桑天牛咬食和产卵枝条、桑天牛虫粪及雌雄两性桑天牛所释放的挥发物分别进行了测定,发现各个处理的桑树枝条均对寄生蜂有显著的引诱作用。其中以桑天牛已产卵的桑枝引诱活性最大;桑天牛虫粪对寄生蜂也具有引诱活性;而桑天牛虫粪中的化学信息物质在该小蜂的微栖境确定过程中起着重要作用。小蜂对产卵桑枝段的选择几率明显高于正常桑枝段和桑天牛雌虫补充营养取食的桑枝段;天牛的产卵刻槽表面存在着与该卵寄生蜂寄主识别相关的信息物质,据此,他们将该寄生蜂产卵寄生行为按时间顺序分了四个步骤:栖境与微栖境的选择定位-微栖境接受行为-寄主发现-寄主识别。杨元对引诱桑天牛长尾啮小蜂寻找寄主的化学信息物质进行了提取,表明萜烯类化合物在桑枝受害后含量升高,1,6-庚二炔是桑天牛虫粪挥发物中含量最高的物质,β-蒎烯、E-2-己烯醛、乙酸-3-己烯酯在标样浓度为1%时小蜂的反应最强烈[47-48]。

综合以上研究可以看出,健康植物以及受害寄主植物的挥发物均会对卵寄生蜂的行为产生一定的影响,但寄生蜂对其反应程度不同。可能是因为寄生蜂除了嗅觉产生作用外,视觉也在起作用;受害植物与健康植物挥发物的差别可能是卵寄生蜂远距离搜索寄主的关键化学信息物质。外源的其他一些化合物,比如给寄主植物上喷洒茉莉酸可以对天敌产生和害虫危害相似的作用,可产生被害枝对桑天牛卵啮小蜂的吸引力增强的效果[49]。该结论为人工招引天牛卵寄生蜂提供了一种可能的方法和途径。

3.2 天牛卵寄生蜂对寄主产卵刻槽的识别

与其他裸露产卵的昆虫有所区别,大部分天牛的卵产在皮下或皮缝中,卵寄生蜂要找到卵,必须要找到产卵刻槽或卵遮盖物。王树香认为,桑天牛产卵刻槽上的多种化学信息物质是调控桑天牛长尾啮小蜂寄主定位与识别的外在因素,有的单独起作用,有的与其他因素协同起作用,调控小蜂定位和识别寄主的信息素主要存在于完整的刻槽外部和天牛雌虫的粪便中[50]。天牛的卵寄生蜂为了避免发生重复寄生,会标记已产过卵的刻槽,温艳菊对桑天牛长尾啮小蜂识别已产卵刻槽的化学机制进行了研究[51]。认为该啮小蜂通过产卵后在产卵刻槽处用产卵器涂抹一种标记物,对其他的该种雌蜂具有趋避作用;二氯甲烷可提取该小蜂的卵标记信息素,信息素主要来源于杜氏腺,并认为棕榈酸和二十四烷是标记信息素的主要组分。

3.3 天牛卵寄生蜂对卵的定位和识别

寄生蜂近距离搜索寄主时一般依靠寄主自身的气味,比如寄主唾液、寄主的粪便、身体上的鳞片、产卵器分泌物等所携带的化学信息物质[52-55]。例如Zhong 等发现了卵寄生蜂(Trissolcus japonicus)利用茶翅蝽(Halyomorpha halys)成虫挥发物中的正十三烷来定位寄主卵,这种化合物可以明显地提高卵寄生蜂的搜索效率,缩短搜索时间[56]。接触信息素和挥发性信息素同时在蝽象沟卵蜂(Trissolcus basalis)寄生稻绿蝽(Nezara viridula)搜索和定位寄主以产卵时具有重要作用[57]。这两种信息素存在于寄主昆虫、植物以及植物昆虫复合体,像榆叶甲啮小蜂(Oomyzus gallerucae)寄生榆黄叶甲(Xanthogaleruca luteola)卵,在寄主栖息地依靠寄主虫粪中的接触信息素而发现寄主卵;寄主卵上的接触信息素对于定位寄主有重要作用[58]。李继泉等对桑天牛长尾啮小蜂产卵及寄主识别行为进行了研究,发现桑天牛的产卵分泌物在该小蜂的定位和识别中具有较大作用[59]。王树香认为定位和识别寄主的信息素主要存在于完整的刻槽外部和天牛雌虫的粪便中;另外还提供了定位识别寄主的化学信息物质的有效期、提取方法、提取化合物[50]。温艳菊等研究了桑天牛取食不同寄主的虫粪挥发物对桑天牛卵啮小蜂的引诱活性,发现寄主植物对桑天牛虫粪中的挥发物组分有显著影响,但是这些不同虫粪对该卵寄生蜂的引诱活性却无显著差别[51]。王树香等还研究了桑天牛雌虫分泌物和虫粪中的化学信息物质对该小蜂寄主识别的影响,发现桑天牛雌成虫口腔分泌物和产卵后的肛门分泌物以及裸卵表面的单一信息化合物对桑天牛卵啮小蜂寄主识别影响很小,但正己烷作溶剂获取的提取液对桑天牛卵啮小蜂的引诱作用最强[60]。

这些研究表明,当天牛卵寄生蜂通过搜索寄主而进入寄主天牛卵的生境时,天牛的产卵分泌物是寄生蜂找到并识别定位寄主卵的最主要的化学信息物质;另外,由于天牛卵一般是产在寄主所危害的树木皮下或是被一些分泌物所覆盖,卵寄生蜂在识别寄主卵过程中视觉所起作用可能不是很大。

4 天牛卵寄生蜂研究存在的问题和展望

目前国内外对天牛卵寄生蜂的研究还存在不够系统,生物学研究不深入,应用难等问题。表现如下:第一,没有系统调查我国重要天牛卵期寄生性天敌,对新种的挖掘不够。国内从2014年以来,还未见到关于天牛卵寄生蜂新种发表的文献,可能是由于天牛卵隐蔽,寄生率不高,很难采到所致。第二,即使对于现有种,各个方面还有向更深一步研究的空间。不仅仅是种类描述,基本生物学揭示。第三,由于前两方面的原因,天牛卵寄生蜂的应用程度不高。国外仅查到1例,美国Hanks等[24]和Luhring 等[9]从澳大利亚引进双斑佛天牛跳小蜂防治双斑佛天牛,这也是天牛卵寄生蜂应用成功的重要实例。我国利用天牛卵寄生蜂开展生物防治不多,楼普灿等[61]在桑园中少量释放桑天牛卵长尾啮小蜂,释放后第3年释放区的小蜂寄生率比对照区高50%以上,表明该蜂对桑天牛的种群数量有一定的抑制作用,显示了天牛卵寄生蜂具有良好的生物防治利用前景。另外,通过一些人工措施保护天牛卵寄生蜂对于保持其在林间的种群数量有重要意义,闫晔辉等在桑园冬剪时剪除桑天牛的产卵枝,集中存放,第2年春天套网挂在桑园内,可使桑天牛卵长尾啮小蜂正常羽化后飞出[62]。

虽然存在以上的问题,但是卵寄生蜂仍然是生物防治天牛的最佳选择之一[63]。这是由于其自身的优点决定。寄主专化性强是卵寄生蜂的最大优点,它仅对1种天牛或同属的天牛有寄生作用,不会对其他中性昆虫造成威胁。第二点是卵寄生蜂可将天牛消灭在造成危害之前,体现了它的有效性。另外,目前我国森林受到了多种天牛的危害,为卵寄生蜂的研究和应用提供了机遇。松褐天牛是松材线虫的重要传播媒介,光肩星天牛在我国多地爆发,锈色粒肩天牛对城市行道树造成极大危害,桑天牛不仅危害林木而且危害果树,众多天牛危害提供了卵寄生蜂发现、研究和利用的机会。例如松褐天牛卵金小蜂是目前国内外唯一发现寄生松褐天牛的具有重要经济意义的卵寄生蜂,探讨研究利用其防治松褐天牛,对防治松材线虫病具有重要价值。还有寄生桑天牛的桑天牛卵啮小蜂和天牛长尾啮小蜂对防治桑天牛有重要作用。利用卵寄生蜂生物防治天牛类害虫可作为天牛类害虫综合治理措施的重要环节之一,与其他综合防治技术措施互补,共同发挥作用,可达到更好的防治效果。