环境应急管理中的政企互动问题及优化策略研究

2020-09-07罗少云

罗 少 云

(华北理工大学,河北 唐山 063000)

1 引 言

当前,我国面临复杂、多样的环境安全形势,一方面我国处于工业化、城镇化快速发展时期,自然及人为造成的环境风险尚呈加剧态势;另一方面由于我国环境应急管理工作起步较晚,基础较为薄弱[1];此外,随着我国经济的快速发展,人民对绿水青山的需求越来越迫切.因此,作为落实科学发展观和把握环境治理“预防为主”原则的主要抓手——环境应急管理,成为我国学者近年来的研究热点.尤其今年突发的新型冠状病毒肺炎疫情更是将应急体系建设推至社会各界关注的焦点.

面对严峻的环境安全形势,我国的环保理念逐步由末端治理向源头治理转变,环境安全管理也由原来的被动应对模式转变成“事前防预、事中应对、事后恢复”的全过程管理模式[2],环境应急管理也随之由环境安全管理的边缘地带逐步走向了中心位置.应急管理的核心是协调联动、精准高效,其中政企能否有效互动是环境应急管理顶层设计能否有效落地的症结.王鲲鹏等(2015)对我国政府突发环境事件应急预案的管理进行了研究,刘一帆(2017)基于全过程管理视角对环境应急机制进行了研究,李月华、程丽雅(2017)基于信息化应用技术对环境应急体系进行了研究,郑海红(2018)就突发环境事件中的政府预防与应急制度进行了研究.可见,目前学者的研究焦点大多放在宏观的政府和企业应急体系健全方面以及微观的应急预案管理方面,少有应急中政企互动的研究.因此,本文将从环境风险控制、应急准备、应急处置、事后恢复的全过程管理视角研究政企的互动问题,通过案例分析进行佐证,并进而提出相关优化建议,为政府进一步完善环境应急体系建设提供思路.

2 环境应急管理中政企互动的必然需求及现实意义

政府与企业是环境治理的主要行为主体,二者之间的关系对国家取得环境污染防治攻坚战的全面胜利产生着至关重要的作用.本文所提到的政企互动是指在环境应急管理中,基于政企双方的有限理性,且在规范、平等、公开、透明的前提下,双方通过互动作用相互正向影响的行为.

2.1 环境应急管理中政企互动的必然需求

2.1.1 环境治理的目标一致性

环境是典型的公共物品,而政府作为公共物品的提供者在环境治理中肩负着不可推卸的责任,“山常青、水常绿、气常新”是政府追求的环境治理目标.而企业被认为是自然的深度干预者,在鼓励发展绿色经济的当下,企业将环境治理作为其寻求可持续发展、培育核心竞争力的有力抓手.据统计,改革开放以来,伴随着我国经济的快速稳定发展,我国环境也呈现出污染点多、量大、面广的特点,其中主要污染物的排放量超出了环境容量的2~3倍,环境资源处于长期超负荷运行状态[3].环境治理刻不容缓.环境治理成为政府职能发挥和企业社会责任实现的重要落脚点.

2.1.2 应急资源的合理配置

环境应急资源作为“应急战役的粮草”是环境应急管理的基础,按法规政策要求,政府和企业都必须建立环境应急物资储备信息库,甚至必要时设立环境应急物资储备库.而应急资源储备对于政企双方而言都会造成成本压力,尤其是中小企业,较高的成本压力会诱发投机行为.政企双方通过建立互联互通渠道,在应急物资储备上相互支撑和补充,可以实现满足应急需求的资源储备最小化,减轻政企负担.

2.1.3 共同追求的绿色声誉

当前,环境问题成为影响人民对美好生活向往的重要制约因素,环境治理的效果直接影响政企在公众心目中的地位.在环境治理中政企双方进行公开、平等、透明的互动,不仅能使企业培养可持续发展的核心竞争力,赢得绿色声誉,而且能使政府从中凝聚人心,增强公众对政府执政能力的信心和对绿水青山、蓝天白云的期待.因此,环境应急管理过程中的政企有效互动,能够使政企双方取得良好的环境治理绩效的同时收获绿色声誉,实现双赢目标.

2.2 环境应急管理中政企互动的现实意义

2.2.1 有利于提高环境应急效率

从全过程管理的视角,环境应急管理中的政企有效互动,可以通过资源共享、合理配置,实现资源的使用效率;通过信息共享、科学研判,降低环境突发事件的发生风险;通过协调联动、相互支撑,提升突发事件的处置效率,最大程度减少损失和不利影响;通过多元参与、多维思考,最大程度还原事件本身,在事后的分析中有利于发掘问题的根本原因并有效杜绝.

2.2.2 有利于维护良好的政企关系

现阶段,对于地方政府而言,经济发展是其政绩的主要考核指标,面对环境治理和经济发展的两难困境,地方政府更多选择关注经济发展,在环境应急管理的政企关系中出现了政府履职的缺位、越位以及错位问题,表现为权力寻租、滥用职权等行为,不仅影响了环境治理目标的偏离更严重影响了政企间的正常关系发展.以公众高度关切的环境治理问题作为切入点和有力抓手,能够使政企双方快速有效理顺和建立理性互动关系,为其实现经济绩效奠定基础[3].

3 环境应急管理中政企互动现状

理论层面,在当前大力发展绿色经济的模式下,政府与企业应当是法律意义上的对等关系.一方面构建服务型政府,在环境治理过程中为企业协调多方资源、提供服务支持,同时对企业行为进行有效监督,从而构建良好的政企关系,是政府的战略选择.另一方面企业作为环境治理的主要行为人以及政府经济绩效的主要助力者,反过来有权对政府行为进行监督和制约.这种法制基础上的相互制衡和监督的对等关系,应是环境应急管理中政企双方的基本定位[2].但当前,在我国的环境应急管理中,政企双方的互动模式仍是政府主导型,政企的互动关系更多的体现在政府的相关政策要求中.

3.1 环境应急全过程管理中政企互动的基本要求

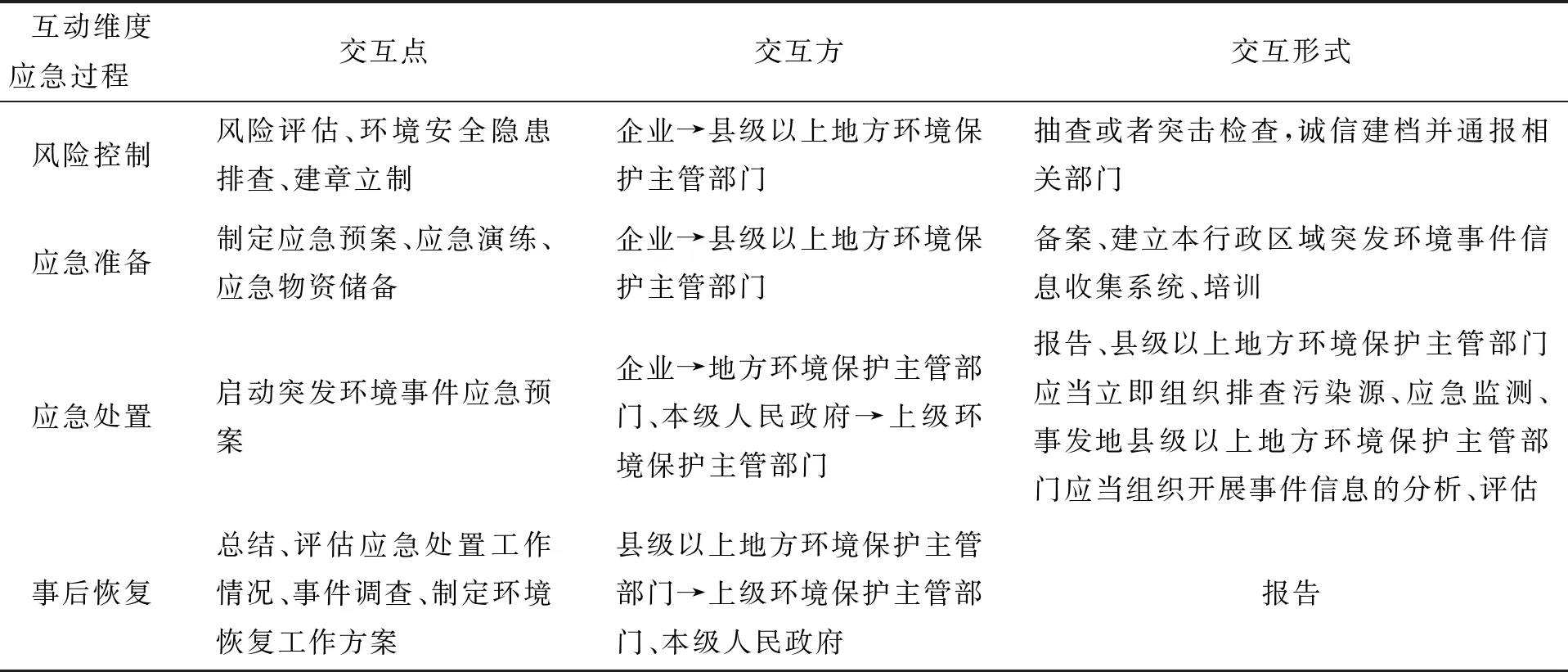

《突发环境事件应急管理办法》是环境应急管理的主要具体指导文件,本文从交互点、交互方、交互形式三个维度对政企互动要求进行梳理,以明确环境应急全过程管理中政企互动的基本要求,具体见表1.

表1 《突发环境事件应急管理办法》中的政企互动要求

3.2 环境应急过程管理中存在的问题

可见,文件从环境风险控制、应急准备、应急处置、事后恢复的全过程管理中对政企的互动提出了要求,但不难发现要求仍然比较粗放,存在信息不对称、互动形式单一、多元链接不足、缺乏约束机制等问题.

3.2.1 信息不对称

一方面政府在信息的获取中处于被动地位,主要依赖企业“主动”上报信息数据.而企业往往会基于博弈的角度选择追求自身利益的最大化,在信息的传达中存在瞒报、少报污染信息的现象.同时基层政府的“寻租”行为屡见不鲜,因受制于地方经济指标压力,出于保护地方经济的目的,各级政府间同样存在信息的“选择性”上报问题,从而规避查处、问责风险.另一方面多方参与、实时交互、信息公开的交流平台建设仍有一定空间.信息不对称成为政府、企业和公众之间难以达成环境治理目标的主要障碍,互信更是难以建立,这很大程度上阻碍了政企的良好互动.一个污染指标透明公开的交流平台能够有效避免因信息不对称造成的决策风险以及政企关系僵化的局面.

3.2.2 互动形式单一,缺乏多元衔接

目前,政企互动的主要形式为备案、报告,企业的自由度过大,政府决策成本太高,且与重在“事前防范”的环境预防管理原则不对称.在环境安全隐患排查、应急预案的制定、应急演练等重要的“事前防范”环节中,缺乏更为深入和有效的互动,隐患排查不到位、风险分级不科学、应急预案执行性差等问题严重,导致环境突发事件发生后各级人员无所适从,仍然依靠经验应急.同时政府部门以及企业的应急管理人员往往在应急能力上不足、在应急管理上不够专业,而社会中的应急专业机构未被充分调动和有效利用.应急管理是一个体系管理,需要多方参与、相互配合,多元衔接机制不健全,很难实现协调联动、精准高效的应急管理目标.

3.2.3 交互点缺乏约束机制

在环境风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复的管理过程中对政企的交互点缺乏管理标准,比如政府对企业环境安全隐患排查进行指导缺乏依据;政府的环境应急预案中存在缺乏统一标准、可操作性差、缺乏针对性等问题[4];应急处置程序不统一、不规范,导致各企业按经验应急、各行一套;对事后调查总结要求不具体,缺少分析工具的规定,且未能保证将调查结果反馈并固化至已有预案或应急流程中,实现应急管理的大闭环.

3.3 典型环保安全事故分析

案例介绍:2019年3月21日发生在江苏响水天嘉宜化工有限公司的特别重大爆炸事故,造成78人死亡、76人重伤、640人住院治疗,直接经济损失19.86亿元.经分析,事故的直接原因是天嘉宜公司旧固废库内的硝化废料因长期违法贮存持续积热升温导致自燃,引发爆炸[5].事故调查组认定,天嘉宜公司存在日常检查弄虚作假,安全环保管理混乱,刻意瞒报等行为.江苏省对46名在该事故中存在失职失责问题的公职人员进行了严肃问责,其中包括省应急管理厅、生态环境厅等单位人员.

从这起事故的认定、调查及处理结果来看,政企双方在隐患排查(风险控制)、日常监管(应急准备)、应急处置和事后恢复等方面的互动不足是该事故的直接内在因素.天嘉宜公司长期违法贮存危险废物却并没有将其识别为安全隐患进行上报(即瞒报),政府也并未通过抽查或突击检查发现以上隐患,导致政府对该隐患的应急准备空缺(应急预案缺失、应急演练空白、应急物资储备不足等),乃至事发后的应急处置不力,最终造成如此严重的社会影响.此案例同时也反映出环境应急管理实则连锁式管理,源头的管理疏漏会直接造成环境治理的阶段性失败,影响程度较其他过程成指数增长,这也是“预防为主”原则的由来和国家实施环境应急全过程管理的初衷.

4 境应急管理中的政企互动相关建议及互动模型

4.1 完善环境应急管理沟通激励机制,构建环境应急管理的政企互动模型

政府作为环境管理的主导者,应充分发挥主导作用,进一步完善信息沟通激励机制,使企业信息公开成为其占优策略,保障信息公开、透明,为科学研判环境现状、应急充分准备、有序有效应急、事后精准分析打下基础.同时遵循全过程闭环管理以及预防为主、预防与应急相结合的管理原则,充分利用当前的物联网、云计算等信息化技术手段,融合政企双方的管理标准和应急流程,充分调动和利用社会资源,构建有效的政企互动模型,实现信息的实时共享、决策的精准高效以及应急程序的规范有序,具体模型见图1.建立环境应急一体化体系,串联整个应急过程,实现“流域和区域环境敏感点位清楚、环境风险点源清楚、环境应急物资储备情况清楚、环境应急处置方式清楚”[6].通过数据共享、分析和应用实现环境事件的事前科学有效管理,降低环境事件的发生风险.

图1 环境应急过程管理的政企互动模型

4.2 打通多元衔接渠道,实现共治共享

政府应组织建立由政府各部门、企业、社会应急组织、公众组成的跨界应急管理多功能小组,实施信息互通共享、联合监测预警、联合执法监督、应急会商、协同处置事件、妥善协调处理纠纷等,加强对地方政府以及企业预案编制、修订工作的指导,为政企在应急资源的配置和应急能力的保障上提供支撑,为实现协调联动、共治共享提供保障.同时政府应该合理运用经济手段有效调动社会资源,实现资源的合理配置,同时为提升政府及企业的应急能力提供技术支持.打通相关渠道,发动公众参与,全面保障应急效果.

4.3 完善应急全过程管理的约束机制

充分利用社会专家资源,针对不同企业推荐有效的风险识别工具,对环境安全风险分类分级管理,做到底数清、情况明;制定应急预案的评估标准以及应急预案的整体模板,规范应急预案的模块信息,以保障应急预案的可执行性.在充分征求应急管理多功能小组意见的基础上,构建与每一阶段相适应和配套的制度与程序,满足普适性和规范性,不论应急管理人员还是应急执行人员都行有所依.在事后调查分析环节,实现多方参与,保证事件还原性,同时制定事故调查报告与风险管控、应急预案和应急处置流程优化的贯通机制,做到“吃一堑长一智”,降低重复环境事件发生风险,同时为其他企业环境应急管理提供借鉴.

5 结 论

在环境应急管理中政府是主导者,企业是主要的参与者,二者能否及时、充分、有效互动决定了环境应急体系的完备性以及应急预案的执行性和有效性.本文通过对环境应急体系中政企的互动要求进行分析,找出了信息不对称、互动形式单一、多元链接不足、缺乏约束机制等问题症结并有针对性的提出了优化建议,对政府及企业在健全环境应急体系过程中,进一步优化政企互动、提升应急效率提供思路.