论《水浒传》簪花现象的美学意蕴及其式微

——基于文学与图像关系视角

2020-09-07赵敬鹏

赵敬鹏

《水浒传》的成书虽然经由文人之手, 但小说正文及其插增诗词保留了“说话”传统。这种保留不仅体现在艺术形式层面,而且还有大量鲜活的、重要的文化现象①。《水浒传》集中书写了宋代“簪花”现象,却鲜有学人考察其特殊的叙事功能与美学意蕴。如果我们转变观念、更新视角,将插图“副文本”同样视为小说的有机组成部分,那么,进一步探讨明清刊本《水浒传》插图对簪花的再现,则有助于完善这一现象的文学接受史。

一、作为“事件”的《水浒传》簪花现象

巴迪欧在《存在与事件》的英译本序言中说,“真理只有通过与支撑它的秩序决裂才能被建构”,这种开启真理的决裂可以命名为“事件”②。事实上,“官逼民反”似乎是《中国文学史》教科书关于《水浒传》主题的统一口径③,这未免遮蔽了小说的全貌或原貌。就此而言,簪花现象可谓一则“文学事件”,因为与其说我们通过这一事件同“官逼民反”主题学研究路径决裂,毋宁说由此揭示《水浒传》的存在,进而敞亮作品意义的视域④。鉴于《水浒传》的版本复杂,且后世主要流传“繁本”而非“简本”,所以,我们对簪花现象的文本调查不妨以“繁本”系统为主,如有文本比勘之需处再旁及“简本”系统。

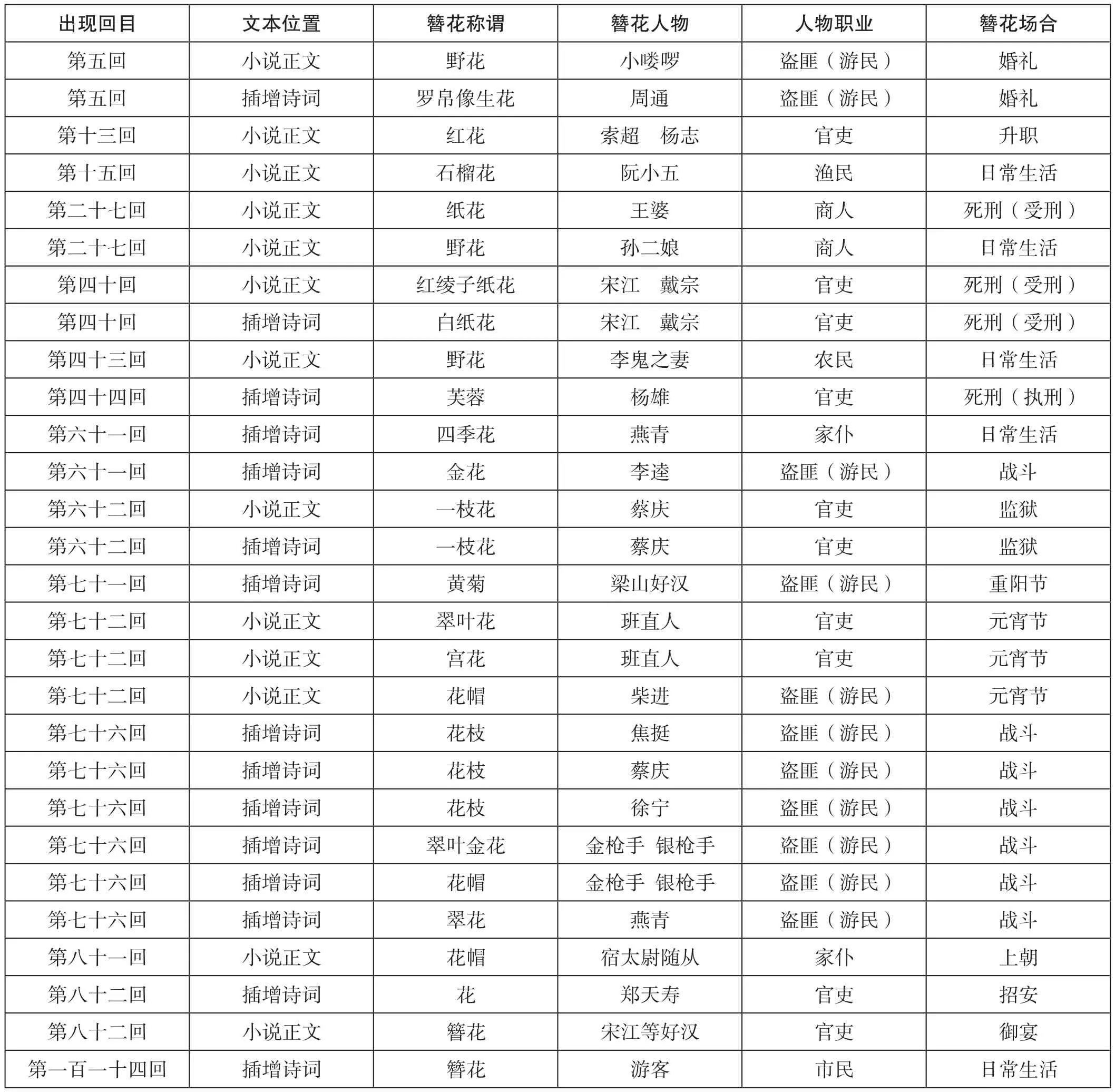

“簪花”即插花于冠或头发戴花,这并不是零零星星的闲笔,而是遍布整篇小说的文化现象(表1)。《水浒传》共书写了28次簪花现象,小说正文出现13次,插增诗词出现15次;其中,第四十回与第六十二回小说正文及其插增诗词重复出现簪花;第七十二回正文的“翠叶花”“宫花”“花帽”,实际上都是指称簪花于帽的不同称谓。故总体看来,插增诗词中的簪花现象多于小说正文。簪花现象出现最多的回目,当属第七十六回“吴加亮布四斗五方旗宋公明排九宫八卦阵”,而且全部集中在插增诗词。有意思的是,出现在一百回之后的簪花现象只有一处;百二十回本与百回本《水浒传》之间,仅第八十二回插增的两首赋存在差异,其余关于簪花现象的书写皆同⑤。这只是我们对簪花现象粗略的文本物质性分析,接下来将展开更为细致的类型学归纳。

表1:《水浒传》簪花现象文本调查(百二十回本)

图2:《水浒叶子》之燕青

首先,《水浒传》簪花的品种众多、不拘于一时。就簪花的品种而言,既有真正的鲜花,也有人工制造的假花:前者如陪同周通入赘刘太公家的小喽啰“头巾边乱插着野花”(第五回)、阮小五“鬓边插朵石榴花”(第十五回)、杨雄“鬓边爱插翠芙蓉”(第四十四回)等;后者如周通“鬓旁边插一枝罗帛像生花”(第五回)、宋江与戴宗临刑前“各插上一朵红绫子纸花”(第四十回)等。文本调查的结果显示,《水浒传》的簪花现象能够绵延春夏秋冬——周通的小喽啰们簪戴野花恰逢暖春二月,阮小五鬓边的石榴花怒放于五月,杨雄钟爱的荷花盛开在七月,而随从们“锦衣花帽”地陪同宿太尉上朝则出现在暮冬正月间。

值得注意的是,鲜花的花期在小说中起到了提醒故事时间的作用。如金圣叹于阮小五“鬓边插朵石榴花”处夹批道“恐人忘了蔡太师生辰日,故闲中记出三个字来”⑥。小说此前已铺垫出梁中书为蔡京六月十五日过寿准备了十万生辰纲这一线索,中间又加入“晁天王认义东溪村”“吴学究说三阮撞筹”等情节,金圣叹由此指出,农历五月仲夏的石榴花旨在提醒读者留意故事的发生时间。再如,杨雄初见石秀之际的插增诗词道“鬓边爱插翠芙蓉”,而此时是“秋残冬到”之前“两个月有余”的七月,正值荷花的花期;更何况,小说还在介绍潘巧云时专门解释其“巧云”之名的来由,“原来那妇人是七月七日生的”(第四十四回),这一系列巧合恐怕不能不被视为作者之匠心。

其次,《水浒传》簪花场合繁多、人群广泛。小说所书写的簪花现象,既出现在婚礼、升职、节日、死刑、御宴等场合,还存在于日常生活之中。例如,索超、杨志升职时“头上亦都带着红花”(第十三回);梁山好汉被朝廷招安之后,得赐“至暮方散”的天子筵席,“宋江等俱各簪花出内”(第八十二回),可见,强调仪式感的重要场合均有簪花现象。但另一方面,我们还看到阮小五、孙二娘、李鬼之妻、燕青等人,即便是在日复一日的生活中,仍然簪戴各式花朵。而第一百一十四回赞美杭州富贵奢华的插增诗词,“访友客投灵隐去,簪花人逐净慈来”一句则反映了宋代市民簪花现象之普遍。这种普遍性鲜明地体现在《水浒传》全书:既有索超与杨志等落草梁山前的官吏身份,也有阮小五、李鬼之妻等渔农山民,还有燕青、宿太尉随从等家仆百工,以及孙二娘这样的酒店商人。可以说,《水浒传》簪花人群不仅超越男女性别之限,而且还全部涵盖了中国古代社会的士农工商四个阶层。

不分人群、不分场合地簪花,堪称《水浒传》惯用的夸饰手段,以致于即便是在战斗行动中,人物也要打扮得“花枝招展”。例如第七十六回“绛罗巾帻插花枝”“一个头巾畔花枝掩映”“金翠花枝压鬓旁”“鬓边都插翠叶金花”“锦衣对对,花帽双双”,纵然延宕出类似于戏曲舞台上群英纷纷登场亮相的效果,却严重违背现实常理。之所以出现这一情况,当是《水浒传》胎息于宋元“说话”的传统使然⑦。因为话本越在热闹处“敷衍得越久长”,诸如首次“战童贯”这样的重大场面,逐一介绍梁山好汉参战便是需要“敷衍”之处,所以这一回共出现了多达24首描写人物出场的插增诗词,占整个章回四分之一的篇幅。这些诗词呈现人物造型的方式明显存在程式化倾向⑧,或者成双成对地引出两名将领,或者从头到脚描述好汉的每一处部位及其穿戴,之于推进《水浒传》的叙事非但多无实际功用,反而还中断了小说正文原有的节奏,主要目的当是为了丰富人物及其生活环境的状态⑨。

再次,梁山好汉们仿佛更加偏爱簪花。在文本调查所统计的28次簪花现象中,梁山好汉们出现了三次集体活动:分别是“梁山泊英雄排座次”后的菊花之会,因重阳节而簪戴黄菊(第七十一回);梁山好汉为争取招安有利条件而迎战童贯部队,他们首次在战场上亮相时多有簪花(第七十六回);宋江等梁山好汉接受招安后,以簪花的姿态参加御赐筵席(第八十二回)。除此之外,小说正文和插增诗词还单独叙述了簪花的梁山好汉:周通、索超、杨志、阮小五、孙二娘、宋江、戴宗、杨雄、燕青、李逵、蔡庆、柴进、焦挺、徐宁、郑天寿等15人。其中,周通、索超、杨志、阮小五、孙二娘、杨雄、焦挺、徐宁、郑天寿全部因战事而亡;宋江、李逵加官进爵后被朝廷毒酒谋杀。只有戴宗得胜还朝后辞官去往泰安州岳庙,数月后大笑而死;蔡庆、柴进返乡为民;燕青挑了一担金银隐遁江湖,尚属善终之结局。

被单独书写簪花的梁山好汉中有七成未能善终,而这恰是所有梁山好汉的缩影,因为小说结尾所述南征方腊牺牲、死于非命的好汉共计76人,同样为七成的比例。如是,簪花现象也就具备了预叙的功能,或者说作为被叙述的预设信息而散落在小说各处,正如《水浒传》第一百一十回宋江与公孙胜分别时所言,“我想昔日弟兄相聚,如花始开;今日弟兄分别,如花零落”。因为梁山泊英雄好汉在小说中以簪花形象出场时,往往是其第一次亮相,或者是其人生最为耀眼、最为得意、最为辉煌的瞬间;但无论好汉所戴之花的真假,终末都会衰败凋零,亦如他们在整个故事中的死亡。

由是观之,《水浒传》所书写簪花现象具有令人印象深刻的叙事功能,即鲜花的花期提示故事时间,程式化的簪花呈现意在丰富小说人物状态,而簪花好汉多不得善终犹如梁山聚义结局的预设信息。通过对簪花现象的文本调查,以及叙事功能的分析,我们发现《水浒传》在“官逼民反”这一宏大主题之下竟然仍有新意。

二、簪花风尚的多重美学意蕴

《水浒传》所书写的簪花现象绵延一年四季、涵盖士农工商,充分说明这已成为流行的风尚行为,并非作者的一己虚构。因为簪花不仅大量出现在以宋代为叙事背景的《水浒传》,而且还出现在直接影响《水浒传》的《宣和遗事》,其中“十二月预赏元宵”“罢灯夕之乐”两节所写到的“禁苑瑶花”⑩,与《水浒传》第七十二回“柴进簪花入禁院”简直如出一辙;更为重要的是,簪花现象广泛存在于宋代诗、词、文、杂剧以及笔记等文献⑪。所以,我们有必要对《水浒传》簪花现象作进一步的美学考察。

首先,簪花风尚是对自然美的发现。簪花并非孤立事件,而是宋人观照自然美的具体表象与有机构成,如张镃《赏心乐事》所载,从正月“赏梅”“赏山茶”,二月“赏缃梅”“赏红梅”“赏千叶茶花”,一直到十二月“赏檀相腊梅”“观兰花”等,涉及到大量的赏花之事,其中三月与四月最为集中:

三月季春

生朝家宴、曲水修褉、花院观月季、花院观桃柳、寒食祭先扫松、清明踏青郊行、苍寒堂西赏绯碧桃、满霜亭北观棣棠、碧宇观笋、斗春堂赏牡丹芍药、芳草亭观草、宜雨亭赏千叶海棠、花苑蹴秋千、宜雨亭北观黄蔷薇、花院赏紫牡丹、艳香馆观林檎花、现乐堂观大花、花院尝煮酒、瀛峦胜处赏山茶、经寮斗新茶、群仙绘幅楼下赏芍药。

四月孟夏

图3:《水浒叶子》之柴进

图4:《折枝菊图》

初八日亦庵早斋随诣南湖放生食糕糜、芳草亭斗草、芙蓉池赏新荷、蕊珠洞赏荼蘼、满霜亭观橘花、玉照堂尝青梅、艳香馆赏长春花、安闲堂观紫笑、群仙绘幅楼前观玫瑰、诗禅堂观盘子山丹、餐霞轩赏樱桃、南湖观杂花、欧渚亭观五色莺粟花。⑫

图5:会文堂本《绘图五才子书》顾大嫂、孙二娘、扈三娘绣像

图6:会文堂本《绘图五才子书》阎婆惜、潘巧云、潘金莲绣像

此两月间,张镃先后观赏了月季、绯碧桃、牡丹、芍药、千叶海棠、蔷薇、紫牡丹等二十余种鲜花,与《梦梁录》“春光将暮,百花尽开……花种奇绝,卖花者以马头篮盛之,歌叫于市,买者纷然”的表述,形成了相互印证⑬。

进而言之,赏花当属自然美这一“形式(仅是主观的)的合目的性”的主要对象⑭,而与赏花同频共振的现象是,宋人每月都有可簪之花,春夏秋冬皆不中断,如“手插海棠三百本,等闲妆点芳辰”(刘克庄《临江仙》)、“簪荷入侍,帕柑传宴”(洪咨夔《天香·寿朱尚书》)、“髻重不嫌黄菊满,手香新喜绿橙搓”(苏轼《次韵苏伯固主簿重九》)、“帝乡春色岭头梅,高压年华犯雪开。……从车贮酒传呼出,侧弁簪花倒载回”(司马光《和吴省副梅花半开招凭由张司封饮》)等。为了最大限度摆脱花期的限制,宋代还流行鲜花的替代品——像生花,例如话本小说《花灯轿莲女成佛记》的张元善夫妇,“家传做花为生,流寓在湖南潭州,开个花铺”⑮,即以制作像生花为业。藏于台北故宫博物院的《宋仁宗后坐像轴》,也可以提供像生花的直观形象:皇后头戴游龙珍珠钗冠,面贴珠钿、神情肃然地端坐中间,其左右两侧立有两名头戴花冠的侍女,图像左侧侍女花冠以盛开的红、黄、白三色花朵为主,辅以紫色花苞及蓝叶与绿叶;图像右侧侍女花冠以白色花朵为主,夹杂黄、蓝、紫三色小花,辅以蓝叶与绿叶为背景,并以两朵大红花作为点睛之笔,皆意在包揽四季常见花色,堪称一年之景。

其次,簪花表征了日常生活的审美化。中国古代的簪花现象由来已久,四川郫县宋家林出土的东汉执镜陶俑,便是一个头戴两朵花的女性形象。时至隋唐,我们可以看到周昉《簪花仕女图》等以再现簪花女性的美术作品,以及诸多描写簪花的诗歌,如“丑妇竞簪花,花多映愈丑”(司空图《效陈拾遗子昂感遇三首》)、“菊花须插满头归”(杜牧《九月齐山登高》)。《旧唐书》卷一百九十七载林邑国王“卷发而戴花”的造型⑯,但并未明确记录唐朝皇帝、士人等人群的簪花现象。反倒是五代的《开元天宝遗事》对簪花予以了浓墨重彩的描绘:“开元末,明皇每至春时旦暮,宴于宫中,使嫔妃辈争插艳花;帝亲捉粉蝶放之,随蝶所止幸之。后因杨妃专宠,遂不复此戏也。”又及“御苑新有千叶桃花,帝亲折一支插于妃子宝冠上,曰:‘此个花尤能助娇态也。’”“长安春时,盛于游宴……帝览之嘉赏焉。遂以御花亲插颋之巾上,时人荣之。”⑰

晚唐五代以前的簪花主体多为女性,而且涌现于宫廷生活与节日氛围之中,但这一情况却在宋代发生了重要变化。《宋史》卷一百五十三“舆服志”载:“簪戴。幞头簪花,谓之簪戴。中兴,郊祀、明堂礼毕回銮,臣僚及扈从并簪花,恭谢日亦如之。大罗花以红、黄、银红三色,栾枝以杂色罗,大绢花以红、银红二色。罗花以赐百官,栾枝,卿监以上有之;绢花以赐将校以下。太上两宫上寿毕,及圣节、及锡宴、及赐新进士闻喜宴,并如之。”⑱上述文献涉及到簪花的类型、形制、场合等制度性规定,而且显而易见的是,簪花的主体多为男性,所以我们可以发现宋代书写男性簪花的诗文不计其数,甚至围绕韩琦、王珪、王安石、陈升之的“四相簪花”故事,成为了被后世文学与图像反复摹写的主题。

除了簪花主体超越性别限制之外,更为重要的现象是簪花阶层的扩大。无论前文所述的贵族上流社会,还是平头百姓,无论节日、宴会,还是日常生活,皆以簪花为尚。我们从宋代话本、《武林旧事》《梦梁录》等笔记等文献可知,大量民间的簪花行为催生了鲜花生意、像生花作坊等产业,足见宋人簪花之普及。宋代绘画可以为此提供足够的佐证,例如藏于故宫博物院的李嵩《货郎图》,年轻的货郎头巾上插有花朵等饰品,显然是招揽村民前来购物的促销手段,从而再一次说明簪花现象已经飞入寻常人家。就此而言,宋代的簪花现象突破了以往囿于某一人群、某一阶层的惯性。面对日常生活这一以重复性思维占主导地位的实践领域,宋人的簪花行为不仅描绘着“自然的社会化”,还描绘着“自然的人化的程度和方式”⑲,从而赋予了日常生活的审美化。

再次,《水浒传》英雄簪花现象主要体现为沉郁的审美风格。金圣叹认为 “晁盖七人以梦始,宋江、卢俊义一百八人以梦终”,而在“万死狂贼!你等造下弥天大罪,朝廷屡次前来收捕,你等公然拒杀无数官军。今日却来摇尾乞怜,希图逃脱刀斧!我若今日赦免你们时,后日再以何法去治天下!”处夹批道,“不朽之论,可破续传招安之谬”⑳,堪称“腰斩”《水浒传》的叙事学动因。事实上,腰斩《水浒传》虽然删除了招安行动,却最大限度地保留或者凸显了小说的英雄传奇色彩,因为如果我们检视单独书写簪花的《水浒传》英雄好汉,其首次出场既是给读者的第一印象,也是他们人生的耀眼写照。

例如百二十回本中的孙二娘,自从亲手为武松缝制了存放度牒的锦袋后,便开始在小说中长时间沉寂——无论是到二龙山入伙,还是梁山聚义后的招安行动中,始终只是一个可有可无或者临场调度而来的角色,直到清溪县攻打方腊时死于杜微的飞刀。我们对于孙二娘的印象,却似乎仍然停留在“母夜叉孟州道卖人肉 武都头十字坡遇张青”一回,眼前浮现出那个杀人取肉、泼辣爽快并看重朋友义气的孙二娘,正簪花坐在乡间酒店的窗前。除宋江以外的其他小说人物,梁山聚义前后的描写判若两人:上山聚义之前被刻画得极为细腻,上山聚会后往往只是小说叙事的“材料”与“填充物”,并无多少实质性描写。造成这一现象的原因,可能与《水浒传》世代累积的成书过程有关。如果我们联系簪花之于这些英雄好汉的叙事功能,那么,小说以此预示他们的生命将在不久的招安行动中陨灭,令人深感低迴委婉、深沉悲慨的沉郁之气。

要言之,《水浒传》所书写的簪花现象既是对自然美的发现,也是宋代日常生活审美化的具体表征。而小说所单独书写簪花的人物形象却体现出沉郁的审美风格,则隐约折射出对英雄好汉命运的关切。

三、明清《水浒传》插图与簪花的式微

就明清通俗小说而言,插增诗词与插图当属两种重要的副文本,如果说前者是源自宋元“说话”传统的世交,后者就是小说文体在明清时段的新朋。插增诗词保留了文本发生学的踪迹,而插图则延展了小说的接受与传播,因此,接下来需要思考的问题是,明清时期的《水浒传》插图有没有再现出簪花现象,以及能否传达其多重的美学意蕴。鉴于插图本《水浒传》数量惊人、版本繁复,而且各版本插图之间多有因袭,我们不妨从插图的地域、类型、时段等三方面因素加以考察。

首先,再现簪花的《水浒传》插图主要集中在江南刻本,闽刻本并不多见。由政府、藩府与私人书坊组成的明代刻书版图格外壮观,仅就私人书坊刻书来说,也有南京、杭州与建阳等三个集中地,其中福建建阳从宋代开始便“一直是全国重要的刻书地之一”,“其刻书数量之多,堪称全国之首”。但是需要补充说明的是,建阳刻书以坊刻为主,而且刻书种类齐全“经、史、子、集无所不包,尤以小说、戏曲等通俗文学作品为最多”㉑。万历、泰昌年间新刊小说约40种,其中建阳刊27种,金陵刊五种,苏州刊四种,其他地区刊四种,称建阳为小说出版之重镇并不为过㉒,然而我们检视建阳出版简本系统的《水浒传》插图,如双峰堂刻本《京本全像插增田虎王庆忠义水浒全传》《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》、牛津大学图书馆藏《全像水浒》等,却并没有发现簪花的身影。

而万历三十八年的杭州容与堂刻本(1610年)、万历四十二年的袁无涯刻本(1614年)等江南地区的《水浒传》插图,却再现了英雄簪花的模样。例如第五回“小霸王醉入销金帐 花和尚大闹桃花村”的首幅回目图,周通右鬓簪花,正被鲁智深摁在地上。再如第十五回“吴学究说三阮撞筹 公孙胜应七星聚义”的首幅回目图(图1),背水而坐的人物头戴儒巾、长衫,显然是前来石碣村说服阮氏兄弟入伙的吴用;与此形成鲜明对比的是三位衣着短褐的农民,那么如何分辨他们的具体身份呢?坐在吴用右手边的人物是阮小七,因为其装扮与小说的描述相符—“戴一顶日黑箬笠,身上穿个棋子布背心”;坐在吴用左手边的人物是阮小五,因为其右鬓插有一朵花,与小说所描述的“鬓边插朵石榴花”相符;很显然,坐在吴用对面的即为阮小二。一个目不识丁的渔民,竟然在日常生活中簪花饮酒,其审美心态留给读者以无限的赞叹与遐想。但我们无法确定阮小五所戴是否为石榴花,簪花现象提示故事时间的叙事功能,也就未能显现在插图之中。此外,第二十七回“母夜叉孟州道卖人肉 武都头十字坡遇张青”的首幅回目图、第七十二回“柴进簪花入禁院 李逵元夜闹东京”的首幅回目图,也再现出了孙二娘簪花、柴进簪花的情形。

其次,之所以江南刻本多再现簪花现象,根本原因在于这一地域的插图类型以全图为主,而闽刻本《水浒传》插图以全像为主。这就涉及到“全图”“全像”与“绣像”等插图类型的差异㉓,闽刻本插图没有再现簪花,恐怕很大程度上受限于书籍插图刻版的物质性因素㉔。因为明代福建建阳的插图本通俗小说版式以“上图下文”为主,即每叶以版心为界分为左右两个半叶,每半叶上部为插图,下部为文本,插图与文本的比例在1:2至1:3之间,此为“全像”。像双峰堂刻本《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》的插图上方是“评释栏”,插图两侧还有榜题,因此可以想见如此狭小逼仄的插图空间,根本无法供刻工绘制细小的花朵。即便像容与堂刻本、杨定见本这样每一章回前插置回目图,而且插图分别占满半叶的全部版面,也不能保证所绘簪花清晰到可以辨识花朵具体品种的地步,遑论建阳面积如此狭小的全像。

较之“全像”与“全图”,“绣像”专门以再现人物像为旨归,其物质性空间相对最大,因而不仅能够再现簪花现象,还清晰地绘制出花朵形态的细节。例如在陈洪绶《水浒叶子》这一著名的绣像册页中,燕青(图2)、柴进(图3)、石秀均为簪花的造型。柴进所戴之花的花瓣宽大平展,花瓣二到三轮,且以椭圆长型绿叶为衬,似为牡丹,这与陈洪绶所绘《花鸟草虫册》中的“蝶戏牡丹”造型一致。赞语“哀王孙,孟尝之名几灭门”,以“孟尝”指称广招宾客的柴进,然而,即便如此富贵之家竟然在《水浒传》中几乎横遭灭门之祸。象征富贵的牡丹花,似乎反讽柴进家族的衰败。而燕青所戴之花当是菊花,因为《水浒叶子》中的长型花瓣呈分散状,且以边缘有缺刻及锯齿状绿叶为衬,这与陈洪绶《折枝菊图》等菊花造型一致(图4)。自清代以降,金圣叹删改后的七十回本《水浒传》流行于世,集中书写簪花现象的插增诗词多遭删除,故书坊主往往选取陈洪绶、杜堇等绣像,插置在小说开卷部分,借此引起读者的兴趣。甚至还有的书坊主受到这些绣像的启发并加以重新绘制,例如光绪三十三年(1907)的《评注图像五才子书》安排燕青侧坐在石头上吹笛,右鬓簪戴一朵花;会文堂刻本绣像中,燕青以站立姿势簪花吹笛;民国六年(1917年)刊行的铸记书局《评注图像五才子书》亦是侧坐吹笛,当是摹仿了前者的燕青绣像,却忽略了这位浪子“鬓畔常簪四季花”的爱好。

再次,地域、类型属于我们对明清《水浒传》插图再现簪花现象的横向考察,而时段则是综合上述两方面的纵向考察。纵观清代《水浒传》插图,仿制容与堂刻本插图的康熙五年(1666年)石渠阁修补本,“柴进簪花入禁院”回目图对柴进簪花予以了绘制;仿制杨定见本插图的康熙年间芥子园刻本、三多斋刻本等,亦再现了柴进簪花㉕。然而,光绪以来的石印本《水浒传》颇值得注意,一方面,书籍大多采用“绣像+回目图”的插图方式,即在小说第一卷首放置绣像,每一章回之前放置回目图,例如光绪三十三年石印本《评注图像五才子书》有28幅绣像,140幅回目图,插图数量异常庞大、蔚为壮观。另一方面,书籍还采用压缩插图数量的方式,将两位乃至更多的人物集中到同一幅绣像,并将每一章回的回目图简约为一幅,例如扫叶山房刻本、会文堂刻本等即为如此(图5、图6),顾大嫂、孙二娘、阎婆惜、潘金莲都簪戴一朵花,尽管她们在小说文本中并非全部如是。但颇为遗憾的是,这些版本的插图质量较低,往往是为了插图而插图,或者说仅将插图视为装饰书籍的噱头,甚至将西门庆、潘金莲、武大郎等本不属于《水浒传》绣像传统的人物刻画出来。至于插图对簪花现象的再现,则时有时无或者趋于程式化,全然没有明代容与堂刻本插图、《水浒叶子》绣像那样细致入微㉖。

如果考虑到同样以宋代为故事背景的《金瓶梅》,我们就会发现小说存在大量的男女赏花、簪花现象,文本调查的结果显示,书写簪花现象的章回多达二十八回,以至于靠卖翠花为生的薛嫂,经常带着花笼出现在故事中。男子簪花这一习俗“经宋代的鼎盛时期,至明代已经减弱”㉗,而清代小说对簪花现象的热情则更不如明代,例如《水浒传》的续作《水浒后传》,便没有书写英雄好汉们的簪花,纵然是以簪花闻名的燕青,作家描述其出场时不过是手持折花一支而已。再如同样以宋代为故事背景的英雄传奇小说《说岳全传》,也看不到簪花的任何描写。作为世情小说巅峰的《红楼梦》,虽然叙述了很多赏花的情节,但仅有一处涉及簪花的描写。可以说,簪花风尚在清代的衰败,速度之快令人难以想象,至清中期已几乎不见男子簪花情形,恰如赵翼所说“今俗惟妇女簪花,古人则无有不簪花者”,但殿试传胪日时,“一甲三人出东长安门游街,顺天府丞例设宴于东长安门外,簪以金花,盖犹沿古制也”㉘。金榜题名之际以簪花为礼,与《清史稿》卷一百一十五所载一致,“新进士释褐,坐彝伦堂行拜谒簪花礼”㉙,恐怕这是清代男子簪花为数不多的仪式性场合。

综上所述,《水浒传》所描写的簪花现象具有令人印象深刻的叙事功能,同时还表现出丰富的美学意蕴,但是,这一现象在明代江南刊刻的全图和绣像中得到再现,明代福建建阳地区的全像以及清代以降的插图本却大多没有再现。之所以造成上述情况,有插图类型的原因,例如全像插图空间狭小逼仄,限制了花朵形状的绘制,即便全图插图空间稍大,读者也很难辨别簪花的具体名称,所以簪花的美学意蕴便无从表征。而更为重要的是,清代簪花现象的式微趋势,与《水浒传》的簪花插图逐渐流于装饰性相契合,因为男子簪花现象仅仅出现在仪式性场合,最终导致插图者无法理解《水浒传》小说描述英雄好汉簪花的用意,以及明代全图与绣像对簪花的再现。

注释:

① 包括题目、篇首、入话、头回、正话、篇尾等部分的宋元话本体制,深刻影响了明清通俗小说的创作,这已是小说史研究的常识(胡士莹:《话本小说概论》,北京:商务印书馆,2011年,第174页),除此之外,《水浒传》还具有“社会风俗史”意义。参见李时人:《〈水浒传〉的“社会风俗史”意义及其“精神意象”》,《求是学刊》,2007年第1期,第94页。

② Alain Badiou, O. Feltham trans.,Being and Event, London: Continuum, 2006, p. xii.

③ 无论是上世纪末由袁行霈先生主编并产生较大影响的《中国文学史》,还是当前通行全国的“马克思主义理论研究和建设工程重点教材”,均持此论调。参见袁行霈主编:《中国文学史》第4卷,北京:高等教育出版社,2014年,第40页;《中国古代文学史》编写组编:《中国古代文学史》下册,北京:高等教育出版社,2016年,第74-75页。

④ 孙周兴选编:《海德格尔选集》上册,上海:上海三联书店,1996年,第286-287页。

⑤ 百回本《水浒传》的文本调查对象同样是现行校注本(以容与堂本为底本),参见施耐庵、罗贯中:《水浒传》,北京:人民文学出版社,1975年,第1128-1131页。

⑥ 陆林辑校:《金圣叹全集》第3册,南京:凤凰出版社,2008年,第279页。

⑦ 簪花可谓宋元话本书写人物的“标配”,例如《夔关姚卞吊诸葛》云“忽见堂下,紫衫、银带、锦衣、花帽从者十数人”。又如《志诚张主管》描写刘使君,“平生性格,随分好些春色,沉醉恋花陌。虽然年老心未老,满头花压巾帽侧。鬓如霜,须似雪,自磋恻”。再如《戒指儿记》:“人人都到五凤楼前,端门之下,插金花,赏御酒,国家与民同乐。”参见欧阳健、萧相恺编订:《宋元小说话本集》,郑州:中州古籍出版社,1987年,第130页、第170页、第268页。

⑧ 胡士莹: 《话本小说概论》,北京:商务印书馆,2011年,第129-130页。明清通俗小说的插增诗词可归纳出多种程式或者格套,例如从额、眼、鼻、嘴等部位一直描述到脚的程式,可以追溯至敦煌变文,例如《破魔变》所云,“眼如珠(朱)盏,面似火曹(㷮),额阔头尖,胸高鼻曲,发黄齿黑,眉白口青,面皱如皮裹髑髅,项长一似筯头缒子”(参见项楚:《敦煌变文选注》,成都:巴蜀书社,1989年,第477页)。

⑨ (美)杰拉德·普林斯著,徐强译:《叙事学:叙事的形式与功能》,北京:中国人民大学出版社,2013年,第64页。

⑩ 《古本小说集成》编委会编:《古本小说集成》第四辑,第87册,上海:上海古籍出版社,1994年,第103页。

⑪ 张彬:《宋代戏剧服饰与时尚》,《艺术设计研究》,2018年第4期,第59页。

⑫ [宋]周密:《武林旧事》,杭州:浙江古籍出版社,2011年,第209-213页。

⑬ [宋]吴自牧:《梦梁录》,北京:中华书局,1985年,第14页。

⑭ (德)康德著,宗白华译: 《判断力批判》上卷,北京:商务印书馆,1963年,第25页。

⑮ [明]洪楩:《清平山堂话本》,长沙:岳麓书社,2019年,第108页。

⑯ [后晋]刘昫等撰: 《旧唐书》第16册,北京:中华书局,1975年,第5269页。

⑰ 丁如明辑校:《开元天宝遗事十种》,上海:上海古籍出版社,1985年,第68页、第74页、第91页。

⑱ [元]脱脱等撰:《宋史》第11册,北京:中华书局,1977年,第3569-3570页。

⑲ (匈)阿格妮丝•赫勒著,衣俊卿译:《日常生活》,重庆:重庆出版社,2010年,第4页。

⑳ 陆林辑校:《金圣叹全集》第4册,南京:凤凰出版社,2008年,第1249-1250页。

㉑ 赵前编著:《明代版刻图典》,北京:文物出版社,2008年,第8-29页。

㉒ 冯保善:《明清江南小说文化论》,《明清小说研究》,2013年第4期,第13页。

㉓“全图”指的是依据回目标题所创作的“回目图”以及摹仿每回故事的“情节图”,二者都占据书籍的整个版面,而且鲜明地有别于约占版面面积三分之一或四分之一的“偏像”与“全像”。参见鲁迅:《连环图画琐谈》,《鲁迅全集》第6卷,北京:人民文学出版社,2005年,第28页。

㉔ 实际上,明清小说与戏曲文本插图在再现园林“空间”这一问题上,也存在类似的倾向,参见邰杰:《明清古籍版刻插图中“园林图像”的空间形式与图绘结构研究》,《艺术设计研究》,2020年第2期,第89-90页。

㉕ 颜彦:《中国古代四大名著插图研究》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第278-282页。

㉖《水浒传》插图在明清时期的历史演变,可视为明清通俗小说的一个缩影,特别是光绪以来的石印本插图,绘制技术与传统木刻插图存在显著区别,由此导致小说与插图关系发生了质的转变。关于这一问题,我们将另文探讨。

㉗ 赵连赏:《明代男子簪花习俗考》,《社会科学战线》,2016年第9期,第128-133页。

㉘ [清]赵翼,曹光甫点校: 《赵翼全集》第3册,南京:凤凰出版社,2009年,第574-576页。

㉙ [清]赵尔巽等撰: 《清史稿》第12册,北京:中华书局,1976年,第3319页。

㉚ 由于七十回本《水浒传》系金圣叹腰斩百二十回本而成,且百回本与百二十回本的插增诗词大多相同,故文本调查主要依据现行校注百二十回本(以郁郁堂本为底本),除特别说明者外,所引小说原文均据《水浒全传》,参见施耐庵、罗贯中: 《水浒全传》,上海:上海古籍出版社,1984年。为避繁琐,本文仅括注回目。