早期中国的宫廷苑池艺术与“缩微景观”

——以秦至西汉中期宫廷苑池艺术的营建为中心

2020-09-07刘晓达

刘晓达

导言

中国古代的宫廷苑池艺术发展到明清时期臻于极盛,如清代圆明园将宫殿、林木、池沼、假山、西洋建筑等景观融于一体的设计历来受学界关注。尤其是该园林中的“福海”及其内的蓬岛瑶台、北岛玉宇、瀛海仙山已构成中国传统“一池三山”苑池设计的范本(图1)。不过任何成熟的艺术都有最初的观念与形式缘起,宫廷苑池也不例外。这一视觉样式的最基本因素在中国早期就已初具雏形。本文希望通过文献与图像分析对该问题进行梳理,重点论述秦至西汉中期宫廷苑池的形式塑造与观念呈现的历史。

一、先秦宫廷苑池艺术的初现

宫廷苑池在新石器时代晚期至商周时期似乎就已出现,如考古学家最新在陕北神木持续发掘的石峁古城皇城台遗址即发现了苑池遗迹①。如情况属实则可算目前中国境内最早的宫廷苑池遗存。《史记·殷本纪》载:“帝纣好酒淫乐,嬖于妇人。益收狗马奇物,充仞宫室。益广沙丘苑台,多取野兽蜚鸟置其中,慢于鬼神。大冣乐戏于沙丘,以酒为池,悬肉为林,使男女倮相逐其间,为长夜之饮。”②表明商代晚期将走兽禽鸟置于宫苑的行为已存在,不过此文献并未显示当时建有宫廷苑池。随着考古发掘激增,人们对该时期宫廷苑池的理解变得更为直观。1998年至2000年考古学者在河南偃师商城宫城遗址勘查并发掘了商代早期“水池”遗址(图2)。水池位于宫城遗址北部居中,在形态上呈现长方形斗状布局。水池东西长约130米,南北宽约20米,深约1. 4米,池岸距宫城的东、西、北墙均为二十多米。水池池壁最先由大小不一的石块包砌,其后改为垒砌而成。水池的东西两侧还修建有排水道,并均与城外护城河相通,这样就使水池被纳入完整的活水循环系统。水池东部堆积层有黑灰色土、红褐色土、青褐色淤土、青灰色淤土等四层堆积,其中在第三层青褐色淤土中发现有陶网坠、白玉网坠等文物③。从水池位于宫城北部,与商王室生活联系密切这一特点分析,可推断该水池是商王与王室成员平时在水池周边垂钓的娱乐场所,应是中国历史上最早的宫廷苑池景观。

图2:河南偃师商城宫城苑池遗址(局部),商代早期

图3:河南郑州商城商代早期宫殿边界处的石筑水槽遗址

无独有偶,1986年至1992年河南郑州商代宫殿区边界处又发掘了商代早期石筑水槽遗址。该池平面呈长方形,方向为西北、东南向,长度在100米左右,宽约20米,口大底小。水池建于生土上,然后用人工回填掺有料礓的土分层铺垫。水池四周修筑有池壁,斜直的水池坑壁用掺有料姜石颗粒的白色土附着其上,坑底仍旧用掺有料姜石颗粒的白色土夯实,并用加工过的青灰色石灰岩板铺底,再用圆形卵石保护坑壁。该石筑水槽还与临近石筑水管道相通,这种设计也使具有蓄水功能的石筑水槽可和临近水道贯通,并非死水一潭,从而被纳入到商城整体水循环系统中(图3)。④虽然和河南偃师商城宫城内的水池相比,郑州商城宫殿区的石筑水槽更具备实际的蓄水功能,休闲与娱乐性并不强,也不具备后世宫廷苑池常具有的象征意义,但它和前者都属于目前不多见的商代宫殿水池遗存,在中国早期宫苑史上具有重要的史料价值。

周代以后宫苑景观继续发展,如《诗经·大雅》:“灵台”条载“王在灵囿,麀鹿攸伏。麀鹿濯濯,白鸟翯翯。王在灵沼,於牣鱼躍。”⑤从中可看出该时期即有台榭池沼之景。不过此时的宫廷苑池中似乎还未出现后来曾广泛应用的具有强烈象征意义的假山、岛屿、雕塑等各类景观,这与秦汉以后的宫廷苑池艺术在营建思想上具有本质不同。

二、从兰池、沧池到蕃池:“缩微景观”样式在秦汉之际的生成

从秦始皇时代起“缩微景观”样式开始出现。(东汉)辛氏《三秦记》“兰池宫”载“始皇引渭水为长池,东西二百里,南北三十里,刻石为鲸鱼二百丈。”⑥另据《史记·秦始皇本纪》:“三十一年,始皇为微行咸阳,与武士四人俱,夜出逢盗兰池,见窘,武士击杀盗,关中大索二十日。”(唐)张守节《史记正义》引《括地志》:“兰池陂即古之兰池,在咸阳县界。”他又引《秦记》:“始皇都长安,引渭水为池,筑为蓬、瀛,刻石为鲸,长二百丈,(始皇)逢盗之处也。”⑦兰池虽无存,但据刘庆柱考证秦代兰池应在今陕西省咸阳市东的杨家湾附近⑧。以上文献均显示至少在秦始皇统治晚期兰池就已存在,但最值得注意的还是始皇命工匠营建兰池时以缩微景观的象征主义手法引水为池,并在池内刻石为鲸鱼,又积土成仙山,从而完成对域外世界与仙界的想象。这种表现形式与商周时代宫廷苑池艺术的重要区别在于由于没有象征性视觉元素鲸鱼、山岩等的参与,商周时代的宫廷苑池只是一处人工池塘并没有太多象征意义。而兰池在营建时加入了鲸鱼、仙山等复杂的象征元素,已被转化为统治者借此对域外世界、仙界的想象的承载物,因此在艺术创作上具有开创性。

图4:西汉长安城遗址平面图

图5:西汉长安城未央宫遗址勘探平面图

“兰池”样式在西汉获得继续发展。《汉书·邓通传》载:“文帝尝梦欲上天,不能,有一黄头郎推上天。顾见其衣尻带后穿,觉而之渐台,以梦中阴梦求推者郎,见邓通,其衣后穿,梦中所见也。”(唐)颜师古注解:“未央殿西南有苍(沧)池,池中有渐台。”⑨该记载还见于东汉晚期文献《三辅黄图》⑩。沧池是汉初萧何营建长安城未央宫的重要组成部分,从中可获知它的营建在汉高祖时已开始并在文帝时继续使用(图4)。20世纪80年代未央宫西南部发现沧池遗址。⑪它平面呈不规则的圆形,东西400米,南北510米,面积20.4万平方米,其地势低于周围地面1~2.5米(图5)。结合文献记载可确认这片低矮洼地即是《汉书》记载的沧池。而从前文所述《汉书》对汉文帝梦境的记述中可确知沧池内有渐台。又《西京杂记》卷一“萧相国营未央宫”记述:“汉高帝七年,萧相国营未央宫。因龙首山制前殿,建北阙。未央宫周回二十二里九十五步五尺,街道周回七十里。台殿四十三,其三十二在外,其十一在后。宫池十三,山六,池一、山一亦在后。”⑫据此可知未央宫各苑池中应营建过假山,如将这类表现与秦始皇营造兰池的记载相对比,亦可看出二者在形式上的相似性。

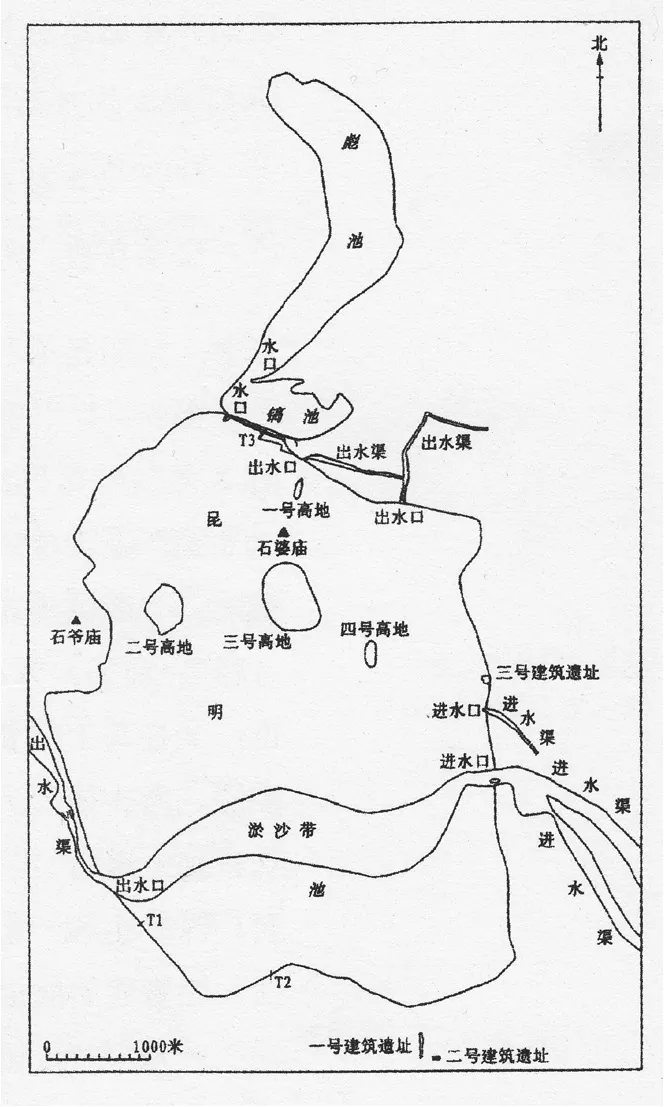

秦汉之际逐渐生成的“缩微景观”样式在同时代南越国王宫蕃池中也有存在。蕃池遗址位于广州中山四路北面忠佑大街城隍庙西侧南越国王宫一、二号宫殿遗址东北处(图6)。从1995年发掘至今已清理出水池南壁西段、西壁南段和池底西南一角。据考古发掘报告显示,蕃池东西长24.7米,南北宽20米,池壁向内倾斜,池底平正,深度大概在2.5米,形状为斗状形。池底呈近长方形,东西现长11.3米,南北现宽9.65米。蕃池底面平整,系用自然石块和碎石呈不规则形状平铺。池壁各壁面平面均呈梯形,由上部往池底逐渐收窄,全部由砂岩石板呈密缝冰裂纹铺砌。南壁仅露出西端一段,东端还未清整完毕;西壁已揭出南端一段,北端还未清理完毕(图7)。⑬蕃池池壁由12块石板组成并刻凿篆书、隶书文字。据南越王宫水井内出土“蕃池”字样木简(图8),以及位于该池南壁东南部石板面上的“蕃”字可确认该池即南越王宫内的“蕃池”(图9)。

图6:广州南越国王宫遗址保护区内主要遗址分布图

图7:位于广州南越国宫殿遗址东北侧的蕃池遗址平面图

图8:广州南越国王宫内水井遗址出土的带有“蕃池”字样的木简,刘晓达 2016年11月25日拍摄于广州南越国王宫博物馆

蕃池遗址已揭露出的东北角还有一组向西南方向伸延的叠石柱。这种石柱由长约35厘米、宽约23厘米、厚约6~7厘米的长方形石块依次叠砌而成,原先属于一石制建筑的组成部分(图10)。在叠石柱附近还散落着大量板瓦、筒瓦和“万岁”文字瓦当。蕃池遗址还出土了数量较多的石制八棱柱与八棱望柱等建筑残件(图11)。⑭一些学者指出南越宫苑蕃池、曲流石渠等遗址的建筑形式如冰裂地、叠石柱等元素源自地中海沿岸、两河流域、古印度等地的建筑装饰构件⑮。笔者曾认为“蕃池的结构包含两个部分。其一,池壁和池底首先框定了蕃池建筑的外部空间形状,使其被形塑成为一个斗状的苑池;其二,该苑池内倾倒的叠石柱和在其周围散落的板瓦、筒瓦、‘万岁’文字瓦当显示出在蕃池中原本应该有一组由叠石柱、各类瓦当等组成的巨型建筑群,使其成为了一座人工岛屿。这种在宫廷苑池内积石成岛的设计也可谓是独具匠心。”⑯因此如果我们将秦汉之际相继营建的兰池、沧池、蕃池联缀在一起比对,就可看出三者之间的紧密联系。秦始皇对兰池的营建开创了“缩微景观”的经典样式:在人工苑池中放置石刻鲸鱼,或筑蓬莱、瀛洲仙岛用以象征域外海洋与蓬莱仙山。该样式在西汉初期的沧池、蕃池中获得了继承。尽管未央宫沧池、南越国王宫蕃池并未出土石刻鲸鱼等遗存,但文献中对沧池渐台的记载,以及考古发掘中蕃池内的人工岛屿遗迹却都显示出积土成山、积石成山的样式正是取材自兰池,只不过在物质材料与形式上略有变化。

三、昆明池与太液池:西汉中期“缩微景观”样式的定型及思想意义

图9:广州南越国王宫蕃池遗址南壁东南部石板面上的“蕃”字(由北向南书写)

图10:位于南越国宫殿遗址东北侧的蕃池遗址池底和叠石柱

在秦汉之际逐渐生成的“缩微景观”样式在汉武帝时代营造的上林苑昆明池、建章宫太液池中得到进一步发展。汉武帝元狩三年(前120年)令工匠修建了昆明池(图12)。《汉书·武帝纪》载:“元狩三年春,发谪吏穿昆明池。”同卷附(晋)臣瓒注解:“汉使求身毒国,而为昆明所闭。今欲伐之,故作昆明池象之,以习水战。”⑰《汉书 · 食货志》载:“是时粤欲与汉用船战逐,乃大修昆明池,列馆环之。”⑱由此看出昆明池的营建具有军事征伐目的。一些学者另指出昆明池也有为长安城居民提供水源的目的⑲。但笔者认为它的修建具有更为丰富的观念。《三辅故事》载:“昆明池有豫章台及石鲸。刻石为鲸鱼,长三丈,每至雷雨,常鸣吼,鬣尾皆动。”⑳刘庆柱记述:“昆明池西岸,今马营寨曾出土汉代石鲸,石为火成岩质。鲸体浑圆,长1.6米,最大径0.96米。头部雕出鲸眼,尾部弯曲,鲸体鳞纹仍依稀可辩。”㉑在2015年10月考古学者在西安马营村实地考察并找到了这件石鲸,现露出地面30厘米,但仅存尾部。据当地村民回忆鱼身已被毁(图13)。㉒豫章台遗址所处具体位置还有待考证㉓。不过文献记载武帝于昆明池“刻石为鲸鱼,长三丈”显然继承了秦始皇修建兰池的传统,它以缩微景观形式展示了汉武帝时代对域外世界的认知。

《三辅故事》引《关辅古语》:“昆明池中有二石人,立牵牛、织女于池之东西以象天河。”㉔现存牵牛、织女塑像在汉武帝时代就分别放置于昆明池东西两岸。传统解释使我们想到了“法天象地”,但笔者认为该景观同时展现出那个时代人们对于“天下”的思考。早在周代“天下”就不再是平面空间,而具有立体空间维度,如《诗经·小雅·皇矣》载:“皇矣上帝,临下有赫。监观四方,求民之莫。维此二国,其政不获。维彼四国,爰究爰度。上帝耆之,憎其式廓。乃眷西顾,此维与宅。”㉕《皇矣》向来被视作西周开国史诗。在这篇纪念碑性的颂诗中,作为天地万物主宰,周人心目中的上帝即指天帝,他庄严肃穆,富有道德。文中还提到当商朝君主胡作非为时当然不会再得到天帝垂顾,因此天帝也就“乃眷西顾,此维与宅” ,将位于西陲的周王国作为其统治人间的代表,与其土地,对其扶持。虽然颂诗并未出现明显的“天下”语词,但其传递的政治信息却已是“天帝掌控普天之下世界”的天命观念,因此《诗经·大雅·文王》篇也就有“侯服于周,天命无常”的感叹㉖。《逸周书·度邑解》记述周武王“定天保,依天室。志我共恶,俾从殷王纣”也同样传递出他服膺天帝控驭的“天之下”世界观㉗。这类文献均显示至少自周代开始“天下”即含有普天之下的立体空间观,故而我们就能理解为何上林苑昆明池会将牛郎、织女、鲸鱼等一系列视觉元素纳入其中。秦汉时代,伴随古代中国人对周边地理世界的探寻思考,“天下”已是无所不包的世界,仙界也是其中的重要组成,否则秦始皇、汉武帝也不会费尽心机派方士到帝国周边求仙。该思潮甚至已影响到汉代官僚、士人的生活。如湖南出土的一件汉代“新有善铜”四神博局镜,其镜面外区就镌刻“尚方佳竞(镜)真大好,上有仙人不知老,渴饮玉泉饥食枣,浮游天下遨四(海)”铭文,其内容早已暗示出仙人遨游于“天下”的观念㉘。

图11:散落在广州南越国王宫蕃池池壁的八棱石柱与石板(由东南向西北)

图12:汉代上林苑昆明池钻探试掘平面图

图13:位于西安马营村的西汉昆明池石鲸鱼尾部残件,西汉

图14:陕西历史博物馆正门前放置的建章宫太液池石鲸鱼(残件),刘晓达 2017年8月17日拍摄

汉武帝修建昆明池所确定的缩微景观样式在他晚年营建建章宫太液池时也得到了延续。从太初元年二月(公元前104年)到太始四年(公元前93年),建章宫太液池在汉武帝的推动下修建完成。《汉书 · 武帝纪》载:“太初元年二月,起建章宫。”“太始四年夏五月,还幸建章宫。大置酒,赦天下。”㉙建章宫位于长安城西、上林苑东北部。武帝营造该宫的目的是希望将其作为除未央宫之外的另一权力中心。《汉书·郊祀志》记:“汉武帝于是作建章宫,度为千门万户。前殿度高未央。”㉚又《关中记》载“建章宫‘制事兼未央’”。㉛这些均显示营建建章宫的政治目的。

建章宫太液池同样继承了秦始皇时代的缩微景观样式。据近年考古调查,太液池遗址位于建章宫前殿基址西北450米处,平面呈曲尺形,东西510米,南北450米,面积15.16万平方米。在池内东北部另有渐台遗址,遗址现存东西长60米、南北长40米、残高8米㉜。属于建章宫太液池遗物的还有1973年发现于西安三桥北高堡子村西太液池遗址北岸的石刻鲸鱼㉝。目前它被陈列于陕西历史博物馆馆前水池㉞。石刻鲸鱼全长4.9米,最大直径1米,头径0.59米,尾径0.47米。石鱼由巨型砂石雕刻而成,整体呈橄榄形,仅略微雕饰鱼眼,虽已残缺不全,但风格上与西汉霍去病墓前石鱼大体一致(图14)。

太液池虽已沦为废墟,但也曾是西汉王朝展现皇家威仪的焦点,如《三辅黄图》注引《关辅记》“建章宫北有池,以像北海。刻石为鲸鱼,长三丈。”㉟《史记·封禅书》载“建章宫其北治大池,渐台高二十余丈,命曰太液池,中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁,象海中神山龟鱼之属。其南有玉堂、壁门、大鸟之属。”㊱相似记载也见于《汉书·郊祀志》《关中记》《汉武故事》《三辅旧事》等文献㊲。正是由于建章宫太液池太过璀璨,给世人留下了深刻印象,所以一百多年后的东汉史学家班固在《西都赋》中还追忆建章宫太液池盛况“前唐中而后太液,览苍海之汤汤。扬波涛于碣石,激神岳之嶈嶈。滥瀛洲与方壶,蓬萊起乎中央。”㊳在他笔下,汉武帝时代的工匠通过营造水池、堆积山峦、放置石鲸等缩微景观的处理手法将来自域外、仙界的元素移动复制于建章宫,以呈现特殊的地理、宗教、政治等复杂的观念。有意味的是,20世纪50年代建章宫遗址曾发掘出土篆刻有“汉并天下”的文字瓦当(图15)。㊴笔者曾指出“汉并天下”“汉兼天下”文字瓦当在上林苑和祭祀“太一”神灵的甘泉宫遗址也曾大量出土,这种看似不经意的文字恰恰暗示出汉武帝对上林苑、建章宫诸多景观的认知并不限于娱乐与怡情,而是他对帝国疆域、域外、仙界、天地、皇权建构在内的“普天之下”世界观的思考㊵。

结语:

早期中国的政治、文化、艺术、思想构成了中国传统文化思维之源,因此学人有必要重新检视该时期宫廷苑池艺术的形成与发展。论文认为“缩微景观”样式初步形成于秦始皇时代的兰池,发展于西汉初年未央宫沧池与南越王宫蕃池,最后成型于汉武帝时期的上林苑昆明池与建章宫太液池。它既显示了统治者对域外、仙界的畅想,同时也暗含着他们对“普天之下”天下观的认知。

图15:建章宫出土“汉并天下”文字瓦当(拓片),西汉

注释:

① 孙周勇、邵晶、邸楠、邵安定、夏楠、康宁武、刘海利:《石峁遗址2018年考古纪事》,《中国文物报》,2019年8月23日,第005版。

② [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第105页。

③ 参阅杜金鹏、张良仁:《偃师商城发现商早期帝王池苑》,《中国文物报》,1999年6月9日,第1版;中国社会科学院考古研究所河南第二工作队: 《河南偃师商城宫城池苑遗址》,《考古》,2006年第6期,第13-31页。

④ 参阅河南省文物研究所:《郑州商城考古新发现与研究》,河南:中州古籍出版社,1993年,第101-103页、第87-89页、第55页;河南省文物考古研究所:《郑州商城:1953~1985年考古发掘报告》上册,北京:文物出版社,2001年,第233-235页。

⑤ [清]王先谦著,吴格点校:《诗三家义集疏》下册,北京:中华书局,1987年,第863页。

⑥ 刘庆柱辑注:《三秦记辑注》,西安:三秦出版社,2006年,第8-9页。

⑦ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第251页。

⑧ 刘庆柱:《<谈秦兰池宫地理位置等问题>几点质疑》,《人文杂志》,1981年第 2期,第97-99页。

⑨ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第3722页。

⑩ 何清谷:《三辅黄图校释》,北京:中华书局,2005年,第284页。

⑪ 中国社会科学院考古研究所:《汉长安城未央宫:1980~1989年考古发掘报告》上册,北京:中国大百科全书出版社,1996年,第19页。

⑫ [晋]葛洪著,周天游校注:《西京杂记》,西安:三秦出版社,2006年,第1页。

⑬ 南越王宫博物馆筹建处、广州市文物考古研究所:《南越宫苑遗址:1995、1997年考古发掘报告》上册,北京:文物出版社,2008年,第18-22页。

⑭ 同上。

⑮ 参阅南越王宫博物馆筹建处、广州市文物考古研究所:《南越宫苑遗址:1995、1997年考古发掘报告》上册,北京:文物出版社,2008年,第298-299页;全洪、李灶新:《南越宫苑遗址八角形石柱的海外文化因素考察》,《文物》,2019年第10期,第69-78页。

⑯ 刘晓达: 《南越国王宫蕃池的营造特点与形式、观念来源》,《广东第二师范学院学报》,2018年第1期,第108页。

⑰ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第177页。

⑱ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1170页。

⑲ 中国社科学院考古研究所、陕西省考古研究院、西安市文物保护考古所:《汉长安城考古与汉文化:汉长安城与汉文化:纪念汉长安城考古五十周年国际学术研讨会论文集》,北京:科学出版社,2008年,第263-264页。

⑳ [晋]佚名著,(清)张澍辑,陈晓捷注:《三辅故事》,西安:三秦出版社,2006年,第23页。

㉑ 刘庆柱、李毓芳:《汉长安城》,北京:文物出版社,2003年,第197页。

㉒ 晏新志:《汉长安城太液池、昆明池考》,《文物天地》,2016年第6期,第19页。

㉓ 研究显示“豫章台”遗址可能位于昆明池东岸。参阅中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队:《西安市汉唐昆明池遗址的钻探与试掘简报》,《考古》,2006年第10期,第64页。

㉔ [晋]佚名著,(清)张澍辑,陈晓捷注:《三辅故事》,西安:三秦出版社,2006年,第23页。

㉕ [清]王先谦著,吴格点校:《诗三家义集疏》下册,北京:中华书局,1987年,第852页。

㉖ [清]王先谦著,吴格点校:《诗三家义集疏》下册,北京:中华书局,1987年,第826页。

㉗ 黄怀信、张懋镕、田旭东著,黄怀信修订,李学勤审定:《逸周书汇校集注》上册,上海:上海古籍出版社,2007年,第472页。

㉘ 孔祥星、刘一曼:《中国铜镜图典》,北京:文物出版社,1992年,第267页。

㉙ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第199页、第207页。

㉚ [汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1245页。

㉛ 刘庆柱辑注:《关中记辑注》,西安:三秦出版社,2006年,第50页。

㉜ 刘庆柱、李毓芳:《汉长安城》,北京:文物出版社,2003年,第186-190页。

㉝ 黑光: 《西安汉太液池出土一件巨型石鱼》,《文物》,1975年第6期,第91-92页;刘庆柱辑注:《关中记辑注》,西安:三秦出版社,2006年,第59页。

㉞ 郑岩:《风格背后:西汉霍去病墓石刻新探》,《陕西历史博物馆馆刊》第18辑,2011年,第142页。

㉟ 何清谷:《三辅黄图校释》,北京:中华书局,2005年,第261页。

㊱ [汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第1402页。

㊲ 参阅[汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1245页;刘庆柱辑注:《关中记辑注》,西安:三秦出版社,2006年,第51页;佚名著,王根林校点:《汉武故事》收录于上海古籍出版社:《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,1999年,第174页;[唐]佚名著,[清]张澍辑,陈晓捷注:《三辅旧事》,西安:三秦出版社,2006年,第59页。

㊳ [南朝·梁]萧统著,[唐]李善注:《文选》,上海:上海古籍出版社,1986年,第17页。

㊴ 俞伟超:《汉长安城西北部勘察记》,《考古通讯》,1956年第5期,第20-26页。

㊵ 刘晓达:《王者无外、天下一家:美术史视野中秦皇汉武时代“天下”观》,北京:文物出版社,2018年,第187-191页、第250-255页。