系统动力学视角下陕西省产业绿色发展路径

2020-08-31苏莱曼·斯拉木李爽

苏莱曼·斯拉木 李爽

摘 要:区域经济发展过程是系统性、动态性与复杂性相结合的整体,运用系统动力学建立模型可直观地剖析地区经济發展的动态性特征,并进一步在特定条件约束下结合地区历史实际情况对区域经济进行科学合理预测。本文以经济、社会以及环境三个子系统为出发点,构建陕西省产业发展复合系统的系统动力学模型,根据陕西省实际特点和发展水平,围绕9个针对陕西省产业发展的指标,并通过赋予变量不同的设定值,运用VENSIM软件对陕西省未来产业发展路径进行定量动态模拟预测,设定5种产业发展方案:维持现状路径、社会优先发展路径、经济优先发展路径、节能环保路径以及综合协调发展路径。通过对不同发展模式比较分析,发现协调发展路径是实现陕西省产业绿色发展的最佳方案。该研究结果旨在强调陕西省发展建设中的全局性,为政府制定绿色、协调以及可持续发展的产业规划提供决策支持。

关键词:陕西;产业;绿色发展;路径;系统动力学

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1671-0037(2020)5-82-11

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2020.05.009

1 引言

自改革开放以来,我国经济发展取得了举世瞩目的成效,人民生活水平得到显著提高。随着我国经济发展迈入新的阶段,人民对生活向往也从“日益增长的物质文化需要”提升为“对美好生活需要”,其中“美好生活需要”不仅反映了人民物质生活上得到极大改善,同时越来越重视生态环境的保护,体现了绿色健康的生活理念在广大人民群众中得到广泛响应和支持。“十二五”发展规划中首次提出的绿色发展理念是要建设资源节约型、环境友好型社会。“十三五”规划中,明确了绿色发展的本质是人与自然和谐共处。党的十九大报告明确提出建设人与自然和谐共生的生态体系,要坚持“生命共同体”以及“人类应当尊重自然、顺应自然、保护自然”这一发展理念,指出人与自然和谐共生是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。

我国提出绿色发展理念,其背景来源于中国特色社会主义制度与马克思主义理论的结合。马克思强调人与自然的不可分性,二者并非对立,而是辩证统一[1]。习近平总书记于2012年提出“大自然是一个相互依存、相互影响的系统,山水林田湖是一个生命共同体”[2],“生命共同体”的提出标志着党对生态环境重要性认识的深化,这既是对马克思主义关于人与自然关系理论的继承,同时又结合我国实际情况、顺应了当下时代发展需要,体现了我国站在新的历史条件下对未来阶段经济发展的重要理念。

陕西省位于我国中西部,是黄河流域文化重要发明地之一,也是“一带一路”经济带五大中心之一,丰富的自然资源是陕西省早期资源式开发、重工发展的基础。同时陕西省位于黄河流域文明地,具备良好的文化底蕴,有利于以旅游业为代表的第三产业发展。长期资源式开发让陕西省取得经济成效的同时也面临生态环境脆弱等问题,“十一五”规划中,陕西省将经济发展协同生态发展纳入重点规划,如今进入新时代生态文明建设时期,陕西省如何通过产业结构调整,实现经济稳步发展同时兼顾社会、生态环境是我们需要深入研究的问题。本文采用系统动力学的方法,通过VENSIM软件建立陕西省未来阶段产业发展模型并进行预测,科学准确地预测陕西省未来产业发展路径,目的是寻求社会、经济与环境系统协调发展的有效路径,从而为陕西省实现产业绿色转型提供建议。

2 文献综述

罗马俱乐部(1972)在《增长的极限》中提出“持续增长与均衡发展”的理念,指出“经济快速盲目增长会导致人类面对危机”,这是国外首次提出绿色发展的概念,并且被视作绿色发展理论的思想基础[3]。Pierce(1989)在《绿色经济蓝图》中提出“绿色经济”概念,主张要发展“可承受的经济”[4]。Ekins(2000)认为可持续发展就是追求经济增长也要控制环境成本、提高环境绩效[5]。Weaver(2005)认为绿色创新是可持续发展的核心思想[6]。绿色发展已成为当今全球经济发展的基本共识,继《增长的极限》后,罗马俱乐部(2013)再次发布报告:《2052:未来四十年的中国与世界》,针对自然资源、经济、能源、气候等问题对未来四十年经济发展方向进行预测[7]。

国内绿色发展研究主要有:曾丽君、隋映辉(2011)通过因子分析法和聚类分析法对包括陕西省在内资源型城市的循环经济发展水平做了评价[8]。杨军辉、李金琴(2018)对陕西省旅游业的可持续发展进行策略研究[9]。顾剑华(2017)采用DEA模型对2001—2013年中国各省份的低碳经济增长趋势进行预测,发现低碳经济增长率呈“U”形变化趋势,并且依赖于经济发展和环境治理水平的共同作用[10]。藏媛(2019)基于DEA-SBM模型对西部地区绿色发展效率进行了评价,并选择耦合系数模型分析了西部省区绿色发展水平与效率的耦合作用[11]。安梦天(2019)运用DEA和Tobit模型对陕西省绿色发展效率测度以及其影响因素进行了研究[12]。李琳、楚紫穗(2015)采用主成分分析法对我国31个省(区市)2007—2012年的产业绿色发展指数进行了评估和动态比较[13]。以上学者从不同角度,运用不同方法分析了绿色发展的相关问题,提出了很多具有针对性的建议,对研究分析陕西省产业绿色发展有很多重要启示,也为本文写作提供了必要参考。

胡鞍钢(2004)提出绿色发展等同于科学发展,他认为绿色发展是全新的发展方式,是社会、经济、生态三位一体综合协调发展[14]。孔德新(2007)认为实现可持续发展就要坚持绿色发展、构建生态文明社会[15]。胡鞍钢(2014)再次归纳总结了绿色发展的含义及特点:绿色发展强调经济、社会与自然系统的共生性,协调贯穿绿色发展始终[16]。综上所述,本文将绿色发展定义为一种全新的经济发展方式,它不同于以往人类以牺牲生态环境为代价追求经济利益最大化的传统经济增长方式,强调人类与大自然和谐共处,追求以最少的资源消耗,兼顾实现经济、社会与生态效益。

3 陕西省产业发展路径实证研究

3.1 研究方法

美国麻省理工学院的福瑞斯特(J.W.Forrester)于1956年創立了系统动力学,该方法通过计算机进行模拟预测,将系统结构动态功能分析和信息反馈相结合从而解决整体的复杂动态性系统问题,最早用于企业商品的生产与库存分析管理等问题,后来广泛运用于产业、区域发展以及生态系统[17]等复杂问题动态循环研究。它作为一门分析反馈与预测模拟相结合的学科,强调系统内部子系统之间、子系统内部变量之间相互联系、相互作用最后综合作用至系统整体发展运作的过程,该方法关键在于对系统内变量调控进行模拟,从而分析系统发展现状及其演变趋势。

3.2 模型构建与指标选取

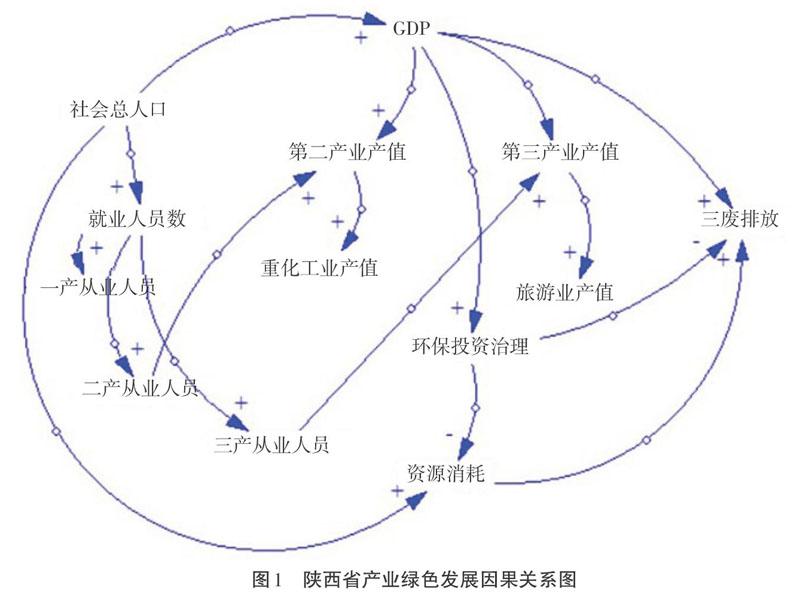

本文以社会层面、经济层面、环境资源层面三个方面为出发点,研究绿色发展约束下的陕西省产业未来发展路径,其中社会因素中的人口总量以及从业人员数对陕西省绿色发展产生直接、基础性影响;经济因素主要通过陕西省经济发展水平反映绿色发展经济成效;资源环境因素则通过水资源、能源的消耗以及三废的排放情况衡量陕西省产业绿色发展质量。运用VENSIM软件对各子系统因素进行因果分析,设计出陕西省产业绿色发展路径系统模型,图1为陕西省产业发展路径的因果关系图,该因果关系图包含了社会、经济以及环境资源三个子系统。

3.3 系统参数确定

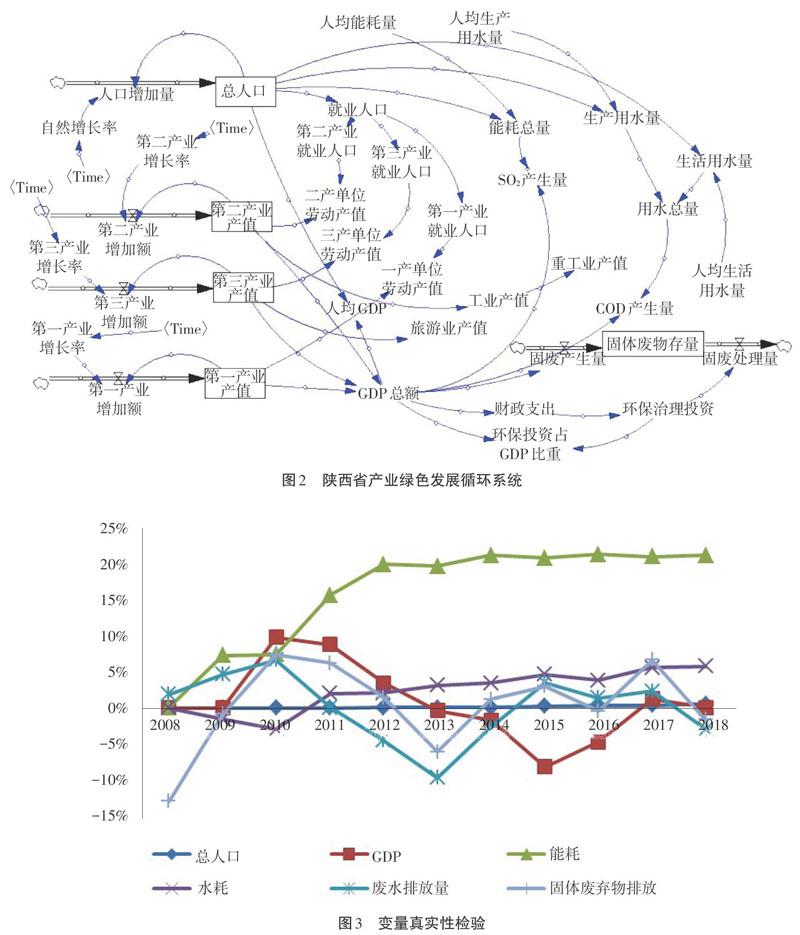

模型系统地域边界设定为陕西省,时间边界为2009—2030年,以2008年作为样本基年,时间步长设置为1年。主要历史数据来源于2008—2018年的《陕西统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》以及陕西省统计公报等,建立系统动力学模型如图2。

3.4 有效性检验

主要选取2008—2018年数据进行检验,检验结果如图3所示。

从历史检验结果来看,软件模拟结果与陕西省经济社会发展实际状况基本一致,总体上看,系统模拟的结果可信度较高,其中,总人口数、GDP、废水排放总量以及固体废弃物排放总量的平均误差接近0,能耗的相对平均误差为16%,最大误差控制在25%以内,说明模型预测的结果较真实地反映陕西省社会经济发展状态。

3.5 模拟结果与分析

为比较、探讨在未来不同的政策发展情形下陕西省经济、社会与环境变化趋势,结合本系统模型的特点与陕西省的实际情况,选择总人口、就业人口、GDP总额、人均GDP、水耗、能耗、废水排放量、废气排放量以及固体废弃物存量这9项指标作为控制变量,根据模拟方案目标特点,依次改变这些变量取值,模拟预测陕西省在不同情境下各个系统的发展情况以及陕西省整体产业发展路径。本文设定了5种路径:维持现状路径、优先社会发展路径、优先经济发展路径、节能环保路径以及综合协调路径,得到了陕西省2020年和2030年发展预测结果,模拟结果见表1。

表1中,路径一至路径五分别表示维持现状路径、优先社会发展路径、优先经济发展路径、节能环保路径以及综合协调路径。现分别就5种发展方案的具体模拟结果做如下分析。

3.5.1 维持现状路径。该路径的特点是保持模型中各变量参数不变,也称原始路径,同时也是其他四种路径对比参考的对象,维持现状路径反映了陕西省按当前发展速度在未来一定时间内的发展水平。按照本路径发展模式发展,不改变总人口等9个控制变量,通过VENSIM软件进行系统模拟预测,表示在现有经济、社会、环境资源的相互作用下,陕西省2020年、2030年综合发展水平。

预测结果显示,按照现有发展速度,2020年、2030年陕西省GDP将分别达到3 0481.1亿元和93 365.8亿元,人均GDP分别为78 102.9元和221 791元;总人口数分别为3 902.68万人和4 209.64万人,其中2020年就业人口为2 083.6万人,2030年为2 126.57万人;能源消耗总量分别达到8 017.67万吨标准煤、8 648.28万吨标准煤,水耗分别为89.705 2亿立方米、96.760 7亿立方米;2020年废水、废气以及固体废弃物排放依次为215 065万吨、160.462吨、9 906.85万吨,2030年的排放情况则为519 992万吨、338.396吨以及26 007.514万吨。

3.5.2 优先发展社会路径。该路径的发展目标是鼓励社会人口的增长,其余指标次之。预计陕西省2020年和2030年GDP总额分别达到30 515.9亿元、93 556.5亿元,人均GDP则为76 347.1元和212 739元;总人口分别为3 997万人、4 397.72万人,其中,就业人口为2 096.24万人和2 152.29万人;2020年能源消耗总量与水耗总量达到8 211.43万吨标准煤和91.873 1亿立方米,2030年为9 034.67万吨标准煤和101.084 2亿立方米;废水、废气以及固体废弃物预测结果在2020年依次为215 716万吨、157.272吨以及9 985.05万吨,2030年预测结果依次为521 874万吨、332.399吨以及26 462.08万吨。

根据上述模拟结果显示,在大力优先发展社会的政策方针下,陕西省未来的总人口、就业人口总量相较于原始路径有较大幅度的提高,GDP水平略高于原始路径。人口增加的同时对水资源、能源的消耗有所增加。三废排放中,废水、固体废弃物两项指标的排放量均预测显示高于原始路径。表明优先发展社会对社会人口以及就业人员总数的带动作用显著,相应地会带动经济缓慢发展,同时人口的增加会导致社会资源的高消耗以及环境恶化等环境绩效问题。

3.5.3 优先发展经济路径。在优先发展经济的路径下,陕西省未来的主要发展目标是大力发展经济。因此,陕西省2020年、2030年GDP总额分别为31 611.6亿元和100 908亿元,总人口数分别为3 907.35万人和4 218.86万人,其中,就业人口达2 084.25万、2 127.86万人,人均GDP分别为94 414元和319 354元;能耗与水耗将于2020年达827.26万吨标准煤、89.812 4亿立方米,2030年将分别达到86 667.22万吨标准煤和96.972 6亿立方米;三废排放方面,废水、废气与固体废弃物排放量将从2020年246 010万吨、179.528吨和11 539.82万吨达到2030年的71 584万吨、462.169吨以及35 203.44万吨。

根据上述模拟结果显示,在优先发展经济的发展路径下,陕西省的经济发展水平非常高,明显高于原始路径和社会优先发展路径,社会发展成效与原始路径相差较小,但是在环境绩效方面,会过多消耗资源,三废的排放量预测增长更为明显。表明按照优先发展经济的方式,陕西省会在未来取得一定的经济成效,但对社会人口的带动效果甚微,并且会伴随着较大的环境成本。

3.5.4 节能环保路径。该发展路径下的主要发展方向是节能减排,保证陕西省环境绩效。陕西省GDP总额将分别于2020年、2030年达30 498.5、93 461.15亿元,人均GDP则为77 225元和217 265元;2020年、2030年总人口数分别为3 902.68万和4 209.64万人,其中就业人口为2 083.6万和2 126.57万人;能耗与水耗将于2020年达7 805.36万吨标准煤、87.810 3亿立方米,2030年预测将达到8 419.28万吨标准煤、94.716 9亿立方米;废水、废气与固体废弃物排放量2020年分别为214 643万吨、164.071吨和10 723万吨,2030年分别为519 537万吨、342.289吨以及30 605.48万吨。

该路径的预测结果显示,优先保证环境绩效的发展方案会使陕西省的资源耗费以及三废排放得到合理控制,环境问题改善会有一定成效。但是,该方案下的经济总体发展水平仅略高于原始路径,社会发展水平几乎未得到提高,说明该路径虽然能将环境污染问题得到一定控制和改善,但是经济、社会效益不高。

3.5.5 综合协调发展路径。该路径是顺应新时代绿色发展理念并针对陕西省经济、社会、环境一体化的综合协调发展路径。陕西省GDP总额将于2020年、2030年分别达到31 942.6亿元和111 698亿元,其中,人均GDP分别为94 353.5元和318 091元;2020年、2030年预测总人口分别为3 926.07万人和4 255.93万人,其中,就业人口分别为2 086.87万人,2 133.05万人;2020年能耗、水耗总量分别为7 263.23万吨标准煤、84.282 9亿立方米,2030年的能耗、水耗分别为7 873.46万吨标准煤、91.364 1亿立方米;2020年废水、废气以及固体废弃物排放分别为245 516万吨、192.976吨以及11 020.22万吨,2030年分别为691 452万吨、477.601吨以及33 348.7万吨。

在综合协调发展路径下,不仅经济发展水平高于前四种发展路径,社会人口总数得到一定增长,仅次于社会优先发展路径,并且在环境绩效方面,资源消耗均低于其他四种发展路径,三废排放中除废气排放量略高于其他四种发展路径,废水、固废排放均低于优先发展经济路径。

3.6 路径选择

为更直观地比较分析未来在不同产业发展路径下,陕西省社会、经济和环境状况变化趋势,根据上述9个变量模拟预测结果,做出不同路径下变量变化趋势图,如图4~12所示。

图4、图5显示,从社会发展水平模拟结果来看,人口增长最明显的是路径二——社会优先发展路径,其次是路径五——综合协调发展路径,并且路径五略高于其他三种发展路径,路径一、三、四的社会效益相差不大。表明优先发展社会的产业发展路径对陕西省社会发展水平带动最大,其次是综合协调发展路径。

图6、图7分别从经济发展水平指标——生产总值(GDP)、人均生产总值(人均GDP)的模拟结果来反映5种路径的不同发展趋势。可以看出,综合协调发展路径和优先发展经济路径模拟的GDP和人均GDP明显高于其他三个路径,其中,综合协调发展路径的GDP最高,预测2030年的GDP甚至超过经济优先发展方式,二者人均GDP总体水平高于其他三种发展路径,其余发展路径的经济发展水平相互持平,表明综合协调发展路径和优先经济发展路径带来的经济效益较为显著,而社会优先、节能环保路径与原始路径经济效益水平较低、差距較小。

图8和图9分别反映了五种路径能源、水资源未来消耗情况。社会优先发展路径对资源的消耗水平最高,其次是经济优先发展路径,资源消耗较低的是节能环保路径和综合协调发展路径。说明社会优先发展、经济优先发展会导致人口增多、经济增长,同时对资源的需求量过大、消耗过多。而节能环保路径虽然消耗资源相对于前三种路径较少,但是该路径下的经济、社会效益较低。

图10~12分别反映了五种发展路径下陕西省三废排放对比情况,其中,废水排放、固废排放模拟结果最高的是经济优先发展路径,其次是综合协调发展路径。废气排放最高的是综合协调发展路径。表明就三废排放而言,经济优先发展路径导致的污染问题最重,综合协调发展次之。

综合以上参数调整,系统的模拟结果表明,路径二——社会优先发展路径会使陕西省总人口数以及就业人员数大幅度上升,但是经济效益不高,并且还存在人口增加带来的资源高消耗以及环境污染等问题;路径三——经济优先发展路径虽然使经济水平有较大幅度增长,但会加重水污染、大气污染以及固体废物的排放等一系列环境污染问题,同时该路径对陕西省社会发展带动较小;节能环保路径虽然使陕西省未来的资源消耗水平以及三废排放控制在较低水平,但是该路径对经济发展、社会进步的带动较小,其经济效益、社会效益不理想;在综合协调发展路径的作用下,陕西省的经济发展水平最高,社会人口得到一定增长,并且对资源消耗较低。

值得注意的是,综合协调发展路径能带动陕西省经济、社会发展,但是该路径下污染物的排放预测水平较高,大气污染预测水平最高,究其原因是陕西省作为我国主要煤炭产地,煤炭及相关重化工业是当地经济早期乃至现在的基础性和支柱性产业。陕西省资源式开发初期市场行业准入门槛较低,煤炭市场供不应求的局面广泛而长期存在,大批中小型煤炭企业如雨后春笋出现,加之不科学、不合理的粗放式开采方式,使得陕西省经济建设取得较大成果是以破坏生态环境为代价的,说明陕西省的经济增长方式目前仍是粗放型增长。

本文认为西部多数省区重化工业在二产产值以及三大产业整体生产总值中占有较大比重,这与当地污染排放问题有着密切关联。

一方面,根据VENSIM模型预测结果显示,样本期间内的陕西省重化工业产值平均增速为12.07%,废水、废气、固体废弃物排放增速分别为9.19%、6.92%和10.02%,由此可见,尽管在综合协调发展路径下陕西省保持较高的经济、社会发展速度的同时,也面临环境污染的生态问题,但陕西省重工业发展速度远高于三废排放增速。

另一方面,陕西省同时具备优厚的人文资源,旅游业近年来发展迅速,因而本模型针对上述两个产业近年来发展情况也进行了预测,见图13。

根据软件预测结果,陕西省重化工业产值虽是未来第二产业的主要产业,样本期间内重工业产值呈下降趋势,平均下降速度为1.04%;旅游业在样本期间会以平均1.65%的增长速度扩大在第三产业中所占比重,并逐渐成为第三产业中的主要产业。从GDP角度来看,重工业总体发展趋势仍然是下降的,平均下降速度为0.39%;旅游业仍然保持上升趋势,平均增长速度为1.07%。由此可见,重化工业、旅游业在未来一段时间内仍是陕西省第二、三产业内支柱型行业,并且二者相对于该省整体经济发展情况有不同:重化工业所占份额逐渐减少,反之,旅游业逐渐扩大,说明陕西省未来的发展不是完全摒弃原有的资源式开发,而是在原先的基础上依托其他行业带动经济发展。

4 结语

通过以上对路径的研究分析,综合协调发展是陕西省实现产业绿色可持续发展的最佳方案。它既能保证经济效益,也兼顾了社会与生态效益,提高了就业水平,有助于解决过剩劳动力,缓解就业压力,同时还考虑到了当地环境的约束条件。模拟的变量调整范围建立在陕西省历史水平基础上,均在适度合理范围之内,具有较强可信度与可行性。虽然综合协调发展路径也会带来一定的环境污染问题,但这主要是陕西省自身依托资源型发展导致的,短期内无法关停这些资源型产业。要改变这一局面,陕西省未来的产业发展可采取以下措施。

第一,转变经济发展理念和经济发展方式,以绿色、可持续发展观念为导向。当前,我国已经进入新时代,生态文明建设已经上升为新时代中国特色社会主义的重要组成部分,不能以GDP作为唯一衡量地区发展水平的指标,发展过程中要结合考虑资源节约和高效利用、减少污染排放,要更注重经济发展质量而非数量。

第二,在综合协调发展道路中加快产业结构合理化与升级的步伐,尤其是增加非重化工行业的比重,通过供给侧结构改革,在发展经济同时改善经济发展质量。鼓励绿色产业发展,通过鼓励低污染、低排放的非重工产业发展来促进产业结构合理化。陕西省是我国煤炭资源开采地之一,第二产业占据主导地位,在发展过程中具有高消耗、高污染的特点。因此,优化升级产业结构要做到两点:一是第二产业的绿色化生产,生产过程中减少对不可再生资源的消耗和依赖,更多使用清洁能源,采用科学合理的开采生产方式,实现传统产业链的绿色生产;二是鼓励低消耗、少污染、高附加值的第三产业发展,结合陕西省丰富的旅游资源,不断在扩大经济规模时改善经济结构。

第三,陕西省重化工业要具备有效的环境应对与处理技术,减少资源型重化工业对环境的压力。因此,要加大绿色技术研发与推广应用。一方面,要提升环保治理投资在财政支出中的比重,为绿色技术的研发创新提供稳定的资金保障;另一方面,争取将绿色技术覆盖至产业链全局,尤其重化工业要具备全面综合的环境改善方案,目的是短期内将绿色创新技术作用于以重化工为基础的资源型行业的技术进步与产业发展,当技术条件这一基础条件改变后,才能在综合发展中快速实现产业结构优化,实现陕西省高质量发展。

参考文献:

[1] 龙丽波.习近平绿色发展理念渊源探析[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2019,13(1):1-5.

[2] 习近平.习近平谈治国理政(第2卷)[M].北京:外文出版社,2017.

[3] 德内拉·梅多斯,乔根·兰德斯,丹尼斯·梅多斯.增长的极限:罗马俱乐部关于人类困境的报告[M].李宝恒,译.成都:四川人民出版社,1997.

[4] PEARCE D, MARKANDYA A, BARBIER E B.Blueprint for a green economy:a Report[M].London:Earthscan publications Ltd,1989.

[5] EKINS P.Economic Growth and Environmental Sustainability[M].London:Routledge,2000.

[6] Weaver P M.National Systems of Innovation In:Hargroves K C,Smith M H,eds.The Natural Advantage of Nations;Business Opportunities,Innovation and Governance in the 21st Century[M].London;Earthscan/James,2005

[7] (挪)蘭德斯.2052:未来四十年的中国与世界[M].秦雪征,等,译.北京:译林出版社,2013.

[8] 曾丽君,隋映辉.中国资源型城市循环经济发展水平的聚类实证研究[J].中国人口·资源与环境,2011,21(3):143-149.

[9] 杨军辉,李金琴.生态环境约束下陕西旅游地可持续发展策略研究[J].河北旅游职业学院学报,2019,24(2):1-5.

[10] 顾建华.中国低碳经济增长效率的空间格局与演变趋势[J].西部论坛,2017 ,27(2):39-48.

[11] 藏媛.西部地区绿色发展评价及影响因素研究[D].兰州:兰州财经大学,2019.

[12] 安梦天.基于DEA和Tobit模型的陕西省绿色发展效率测度及其影响因素研究[D].西安:西北大学,2019.

[13] 刘纪远,邓祥征,刘卫东,等.中国西部绿色发展概念框架[J].中国人口·资源与环境,2013,23(10):1-7.

[14] 李琳,楚紫穗.我国区域产业绿色发展指数评价及动态比较[J].经济问题探索,2015(1):68-75.

[15] 胡鞍钢.中国绿色发展的重要途径[N].中国环境报,2004-10-28.

[16] 孔德新.绿色发展与生态文明[M].安徽:合肥工业大学出版社,2007.

[17] 胡鞍钢,周绍杰.绿色发展:功能界定、机制分析与发展战略[J].中国人口·资源与环境,2014,24(1):14-20.

[18] 刘超,林晓乐.城镇化与生态环境交互协调行为研究:以黄河三角洲为例[J].华东经济管理,2015,29(7):49-58.