能源消耗、环境规制与经济高质量发展

2020-08-31乔森陈起霞

乔森 陈起霞

摘 要:产业转型是实现我国经济高质量发展的关键,环境规制作为倒逼机制可有效推进各省市产业结构调整。文章以2008—2017年我国31个省市的非平衡面板数据为基础,采用劳动生产率来衡量经济发展质量,系统考察了环境规制对中国经济发展质量的影响及其传导机制,并检验了能源消耗的中介效应以及技术创新和投资规模的调节效应,同时使用固定效应模型和系统GMM模型估计了能源消耗、环境规制对经济高质量发展的影响。研究发现:在控制了产业结构后,环境规制的加强会导致经济发展质量下降;能源消耗是环境规制影响中国经济发展质量的重要传导渠道,在环境规制与经济发展质量之间具有完全中介效应;技术创新和投资规模在环境规制与经济发展之间均表现出显著的负向调节作用。本文的政策启示是,产业转型是经济高质量发展的前提,环境规制有助于资源型省市产业结构调整和生态环境改善,助推中国经济实现高质量发展。

关键词:环境规制;经济发展质量;能源消耗;产业转型

中图分类号:F124;X322;Tk01 文獻标识码:A 文章编号:1671-0037(2020)5-38-11

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2020.05.005

1 引言

随着我国环境规制政策的颁发和落实,节能减排的工作正在稳步有序地推进中,如何协调经济高质量发展与生态环境保护是当前众多省市面临的棘手问题。党的十九大报告中进一步强调并明确了“五位一体”的总体布局,指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期。产业结构调整是改善生态环境的迫切要求和提升我国经济发展质量的重要途径。其中,对生态建设提出了“推进绿色发展”“着力解决突出环境问题”和“改革生态环境监管体制”三项具体要求。

企业在社会经济发展中占据着关键的地位,是社会经济发展的关键驱动力。环境规制强度的增加会在一定程度上提高企业的生产成本,短期内企业会因环境治理成本的上升而减少收入,但从长期来看,企业则会从环境规制中获取收益,从而实现企业经营利润的增加[1](李斌和曹万林,2017)。所谓“巧妇难为无米之炊”,能源作为企业生产过程中不可或缺的生产要素,其储量和消耗水平的差异会对各个地区环境规制政策的制定和实施产生影响,进而作用于经济发展质量[2](李虹和邹庆,2018)。因此,对能源消耗、环境规制与经济发展质量的研究有着重要的理论与现实意义。

相较于以往学者的研究,本文的创新之处主要有以下三个方面:一是现阶段学者们对环境规制与能源消耗的研究聚焦在以地区为代表的不同行业的绩效研究,但是能源消耗具有集聚特性,呈现出地区分布的差异性,缺乏以区域划分来考察其对经济发展质量影响的研究。二是以往学者常有研究能源消耗对经济增长的影响以及环境规制对经济发展质量的影响,却鲜有学者将二者结合起来研究它们对经济高质量发展的共同作用。三是过往研究缺乏对能源消耗、技术创新和投资规模在环境规制与经济高质量发展之间传导机制的分析,即缺乏对其是否具有中介效应和调节效应的考察。

2 文献回顾及研究假设

2.1 环境规制与经济高质量发展的关系

“遵循成本说”认为造成环境规制对经济发展存在消极影响的原因主要有两个:一是企业在为生产过程中造成的污染买单的时候,需要提升治污技术水平甚至是大规模的工艺转型,这就需要投入大量的资金来运作,直接增加了企业的生产经营成本;二是政府实施环境规制的同时会间接提高企业所需生产要素的价格,无形中增加了企业的投入成本,削弱企业的市场竞争力和经济收益,从而降低了地区经济发展质量。基于此,Jorgenson & Wilcoxen[3](1993)对美国污染密集型产业的生产效率和经济绩效进行了研究,发现环境规制政策的实施使得该产业的经济发展质量出现了下降的趋势。Chong et al.[4](2016)研究结果同样表明环境规制对经济发展质量有负面影响。在此基础上,许长新和胡丽媛[5](2019)借助系统GMM方法,进一步实证分析了环境规制对经济发展质量的影响,发现环境规制对经济发展质量具有显著的负向抑制作用。因而本文提出以下假设:

假设一:环境规制对经济发展质量有显著负向影响。

另外,还有学者研究发现环境规制与经济发展质量之间呈现环境库兹涅茨曲线。Lorente et al.[6](2016)采用1990—2012年17个经济体的数据,证实了随着经济发展质量的提升,环境污染会先增加后降低,即两者之间呈现倒U形关系。然而,李斌和曹万林[1](2017)通过对我国不同地域的环境规制程度的调查研究,却发现环境规制与经济发展质量之间呈U形关系。即在环境规制政策实施的初期,经济发展质量会降低,而在环境规制政策实施的中后期,经济发展质量则会提升。查建平[7](2015)、宋德勇和赵菲菲[8](2017)的研究结果与此相悖,发现环境规制与我国经济发展质量之间存在倒U形关系。借助系统GMM估计方法,孙英杰和林春[9](2018)的研究同样发现环境规制与经济发展质量之间呈现倒U形关系,且目前我国环境规制强度处于拐点左侧,适当地增加环境规制强度有助于提升我国经济发展质量。因而本文提出以下假设:

假设二:环境规制与经济发展质量之间呈倒U形关系。

2.2 能源消耗的中介作用

能源消耗对区域经济发展质量有显著性的影响[10](陈运平等,2018)。一个国家或地区的经济发展质量不仅会受到制度政策、人力资本、生产劳动力等软实力的影响,也会受到能源消耗程度的影响。目前,诸多文献关于能源消耗对经济发展质量影响的研究是“诅咒”还是“福音”的解释莫衷一是。“资源诅咒”是经济学中的一个经典假说,该观点认为丰富的自然资源会对经济发展质量产生不利的影响。Ploeg[11](2011)和Manning&Dale(2013)的研究表明能源的增加会加剧能源租金上涨,对经济发展质量产生不利影响。徐康宁和邵军[12](2006)以世界各国的经济增长差异为研究对象,在控制了多个相关因素后,研究发现能源的丰裕度与经济增长之间存在显著的负相关性,证实了“资源诅咒”的现象确实存在。而“资源福音”派的学者则认为资源禀赋能够对经济发展质量产生积极的影响。Leite&Weidmann[13](1999)研究发现能源丰富为寻租行为创造了机会,是决定一个国家经济发展质量的重要因素。邵帅和杨莉莉[14](2010)研究发现丰裕的能源有利于经济发展,但对能源产业的过度依赖则会制约区域经济发展质量。

环境规制与能源消耗存在相互作用的关系。一个地区具有能源优势就会引导该地区发展能源密集型产业,如采矿业、金属冶炼、化工生产等。伴随这些产业的发展便会产生环境污染,势必会引起政府的关注进而出台环境规制政策。二者紧密的联系对经济发展质量产生了不可磨灭的影响力。谢众等[15](2013)研究发现环境规制对经济发展质量存在显著的负向影响,且环境规制能够部分抵消能源消耗对经济发展质量的正向影响。张峰等[16](2018)研究同样发现环境规制对经济发展质量的提升具有负向冲击效应,并对能源消耗在经济发展质量中的积极影响产生了抑制作用。因而本文提出以下假设:

假设三:能源消耗在环境规制与经济发展质量之间具有完全中介作用。

2.3 技术创新、投资规模的调节作用

“波特假说”中的“创新补偿说”认为,企业在环境规制的驱使下存在“创新补偿”效应,环境规制政策的实施不仅会提高企業的生产成本,还会促进企业的技术创新,而技术创新带来的经济效益远远超过了企业增加的生产成本,进而提高了企业的生产率和竞争力[17](Porter & Van,1995),由此证实了环境规制对技术创新的重要性(Fordetal,2014)。Murty & Kumar[18](2003)对“波特假说”的可靠性进行了实证检验,结果显示:随着环境规制政策化程度的加深、资源保护力度的加大,企业的技术效率呈现一个上升的趋势,同时企业的经济绩效也出现了增长的趋势。Arimura[19](2007)对不同国家的环保绩效和经济绩效进行了研究,发现环境规制程度和技术创新之间存在显著的正相关。宋马林和王舒鸿[20](2013)通过对我国各省份环境效率值的计算,认为需要加大对中西部地区的环境规制强度,以促进中西部地区技术创新,推动中国环境效率整体提升和实现经济高质量发展。张娟[21](2017)研究发现在环境规制与经济发展质量正向关系中,存在显著的创新补偿效应。许长新和胡丽媛[5](2019)借助系统GMM方法,进一步验证了技术创新在环境规制与经济发展质量关系中的正向调节作用。因而本文提出以下假设:

假设四:技术创新在环境规制与经济发展质量之间有正向调节作用。

从支出的角度来看,投资、消费、出口的需求之和反映了一国或地区的经济发展质量,这三者常常被视为拉动经济增长的“三驾马车”。然而为了促进经济增长,提升经济发展质量,盲目扩大投资规模的结果肯定是事倍功半甚至会适得其反。环境规制会通过减少外商直接投资和推动产业结构升级作用于经济发展质量。刘平和向昌勇[22](2018)实证检验了将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局这一政策产生的经济效应。结果表明,环境规制会降低高污染地级市外商投资规模和推动产业结构升级,在短期对经济发展质量会有抑制作用。基于投资对中国经济发展质量的重要影响,本文加入投资规模作为调节变量来探究环境规制对经济发展质量的影响是很有必要的。因而本文提出以下假设:

假设五:投资规模在环境规制与经济发展质量之间有负向调节作用。

3 研究设计

3.1 样本选取与数据来源

本文选取中国大陆31个省(区市)作为研究对象,并将其划分为三个子样本。东部地区:北京市、天津市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省;中部地区:山西省、吉林省、黑龙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省;西部地区:内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。样本区间为2008—2017年,共计310个观测值。数据均来自于各年的《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国科技统计年鉴》、各省统计年鉴、各市国民经济和社会发展统计公报等。

3.2 变量定义

3.2.1 被解释变量。经济发展质量:本文在衡量经济发展质量时,借鉴陈诗一和陈登科[23](2018)对经济发展质量的评估方法,采用劳动生产率(人均实际GDP)来衡量。以2004年为基期,并对GDP进行平减处理。

3.2.2 解释变量。环境规制:借鉴张成等[24](2011)对环境规制的评估方法,用各省份治理工业污染的总投资额占规模以上工业企业主营成本的比重作为度量环境规制强度的指标,该指标无论在执行的力度还是规制的效果上都能较好地体现环境规制的强度。

3.2.3 中介变量和调节变量。能源消耗:由于能源种类繁多,包括石油、煤炭、天然气、太阳能、风能、水能、生物能等各种能源,考虑到数据的完整性和可得性,本文借鉴李虹和邹庆[2](2018)对资源利用的衡量方法来评估能源消耗,即采用各地区采掘业从业人员数与该地区年末总人口数之比,来衡量各地区的能源消耗水平。

技术创新:采用各地区年末专利申请数量,来衡量各地区的技术创新能力。投资规模:采用各地区全社会固定资产投资额进行衡量。投资规模在一个国家或地区的经济高质量发展过程中起着举足轻重的作用。

3.2.4 控制变量。结合已有学者的研究成果,选取的相关控制变量包括企业平均规模、政府政策干预程度、对外开放、金融发展、二氧化硫、二产比重、重工业占比,同时还控制了地区与时间的固定效应。具体变量定义参见表1。

3.3 模型设计

3.3.1 基准模型。为考察环境规制对中国经济发展质量的影响,本文构建如下基准回归模型:

其中,lnGDPPit表示省份i在t年的人均实际GDP(以2004年为基期),用以衡量各地区经济发展质量;ERit为省份i在t年的环境规制,用以度量各省份环境规制水平,其系数α1度量了环境规制对经济发展质量的影响。此外,本文还通过控制地区与时间固定效应来缓解遗漏变量偏误,εit是误差项。

3.3.2 调节作用和中介作用检验。

式(2)检验了技术创新和投资规模在环境规制与经济发展质量关系中的调节效应,式(3)检验了能源消耗在环境规制与经济发展质量关系中的中介效应。其中,下标i代表省份,t代表年份,lnEC代表资源消耗的自然对数,lnPN代表技术创新的自然对数,lnIL代表投资规模的自然对数,εit是误差项。

3.3.3 广义矩估计(GMM)。本文收集的全国31个省(区市)能源消耗、环境规制与经济发展质量的数据是一个非平衡面板数据。为了改善模型回归分析过程中可能出现的内生性问题,提高模型回归结果的准确性,本文选用广义矩估计(GMM)方法进行回归分析,模型如下:

4 实证结果分析

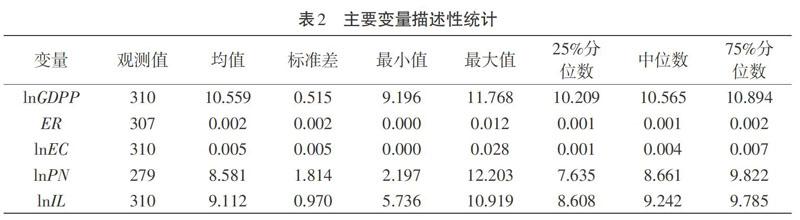

本文采用Stata15.0软件对主要研究变量(包括被解释变量、解释变量、中介变量、调节变量)进行了描述性统计。由表2可知,我国近十年来经济发展质量的最大值为11.768,最小值为9.196,均值为10.559,说明各省份间的经济发展质量差异较小,反映了全国经济整体上处于平稳较快增长的趋势。环境规制的最大值为0.012,最小值为0,均值为0.002,说明各省份之间的环境规制程度不均衡。能源消耗最大值为0.028,最小值为0,均值为0.005,说明各省份之间的能源消耗差异较大。总体上看,技术创新在各省份间存在较大差异,最大值为12.203,最小值为2.197,标准差为1.814。另外,投资规模同样表现出较大差异,标准差为0.970。

4.1 环境规制与经济发展质量:基准回归

本文首先采用基准回归对解释变量和被解释变量之间的关系进行初步探索。表3是对基准模型的回归结果。考虑到环境规制政策的实施到发挥作用需要一定的时间,为了缓解反向因果关系,采用滞后期进行回归分析。从第1列结果来看,在控制了一系列相关变量和固定效应后,第1列的结果显示了环境规制与经济发展呈现负相关。当前中國产业结构不合理与重工业的不健康发展是同时造成环境污染和经济发展质量不高的关键原因,为了避免关键变量遗漏而产生的误差,影响该研究的准确性,因而决定对这两个因素进行控制后做进一步研究探讨。第2列通过加入二产比重控制产业结构的影响,结果显示,环境规制与经济发展呈现负相关但不显著。第3列继续加入重工业占比控制经济发展方式的影响,结果与第2列相似,环境规制与经济发展质量呈负相关但不显著。从第1列到第3列,显示调整后的R2越来越高,说明模型的拟合效果越来越好。第4~6列采用L2.ER作为核心解释变量,从表中结果可以看出,环境规制对经济发展质量的负面影响依然存在,且都表现出了显著的相关性。这与Chong et al.[4](2016)的研究结果一致,表明环境规制带来的是经济的负增长。接受假设一,即认为环境规制政策的实施会导致企业生产成本和经营成本增加,降低了企业绩效,从而抑制了经济的发展。

从基准模型的回归结果可以看出,环境规制总体上降低了中国经济的发展质量。那么环境规制的实施是否不利于中国经济发展质量的提升呢?大量研究[25-28](Rupasingha et al。,2004;Egli & Steger, 2007;白小滢,2010;韩君,2012)表明,环境污染对经济发展质量的影响存在库兹涅茨曲线效应。基于此,本文对基准回归模型的结果做进一步的实证检验。图1绘制了环境规制与经济发展质量的线性关系,从图中发现,环境规制与经济发展质量的曲线大致符合U形关系。这是因为当政府制定的环境规制强度较弱时,大部分第二产业的企业在短期为了避免大幅调整而降低利润,会先挪出部分利润或生产成本去治理污染。因此,会降低企业短期绩效预期水平,进而会降低整体经济发展质量。从长期来看,工业企业发现调用生产成本或利润这种被动治理污染的方法不但成本高且效果不理想,便会尝试通过企业转型采用清洁能源或提高治理污染技术的创新性等方式来增强企业治理环境污染的效果,而转型和创新的资金往往来源于生产成本或利润,从而使企业的长期绩效低于预期水平。当政府的环境规制强度不断提高,达到一个“转折点”水平后,被规制污染性工业企业逐步被淘汰,数量逐渐减少,市场集中度在一定程度上有所提高,存活下来的优势企业往往是企业绩效良好且具备市场竞争力的。长期以此发展,整个国家的经济发展质量得以提升。在不同的环境规制强度约束下,企业对短期采取措施的不佳效果与长期产业转型改进取得的良好效果比较,导致了环境规制与经济发展质量在维度上呈现U形关系。因而拒绝假设二。

4.2 环境规制与经济发展质量:传导机制分析

上述基准模型的回归结果表明,环境规制对经济发展质量具有显著的负向影响。接下来将进一步探索环境规制对经济发展质量影响的传导机制。本文将从能源消耗的角度来实证研究环境规制对中国经济发展质量影响的传导机制。鉴于环境规制在地区和时间上具有不同的特征,将进一步通过子样本回归的形式对影响传导机制展开异质性分析。分别按照区域将样本划分为东部、中部和西部,按照时间将样本划分为2008—2012年和2013—2017年,再对环境规制影响经济发展质量的能源消耗机制进行讨论。

本文采用人均能源消耗量(标准煤)作为能源消耗的代理变量,以此来检验环境规制对经济发展质量影响的能源消耗机制。从表4可以看出,能源消耗的影响机制得到了验证,即能源消耗显著提高了经济发展质量,说明能源的丰裕度越高,经济发展水平越高。与此同时,除东部地区环境规制对能源消耗产生了正向弱相关,中西部地区均在不同程度上产生了消极效应。这可能与东部地区社会监督力度高、产业结构多元化有关,即在环境规制的约束下,能源密集型企业会选择搬迁到人口稀少、监督制度不完善的中西部地区去发展,以实现企业利益最大化;或是由于东部地区经济多元化程度高,企业容易实现产业转型、产业升级能源利用率低,能源储备增加。从环境规制影响能源消耗的异质性来看,环境规制对能源消耗的影响在中部地区大于西部地区。从时间的异质性来看,近年来(2013—2017),环境规制对能源消耗的影响有所减弱,说明我国在逐步实现经济高质量发展。

4.3 中介效应与调节效应检验

根据过往研究得知,环境规制会影响经济发展质量,而能源消耗也会对经济发展质量产生影响。结合前文分析结果进一步探讨能源消耗在环境规制与经济发展质量之间的中介作用。借鉴Baron & Kenny[29](1986)提出的方法,本文对能源消耗的中介效应检验步骤如下:如表5所示,模型(1)首先检验了环境规制对经济发展质量的影响,结果显示环境规制与经济发展质量在10%水平下显著负相关,即环境规制对经济发展质量有显著的负向影响。模型(2)检验了环境规制对能源消耗的影响,结果显示:环境规制与能源消耗在1%水平上显著负相关。模型(3)在模型(1)的基础上控制了能源消耗变量,进一步检验了环境规制对经济发展质量的影响。结果显示:加入能源消耗变量后,环境规制与经济发展质量的关系不再显著(系数由-7.967变为-5.112),同时能源消耗在1%的水平上达到显著,表明能源消耗在环境规制与经济发展质量之间起到完全中介作用。因此,接受假设五,认为能源消耗在环境规制与经济高质量发展之间具有完全中介效应。

表6对技术创新和投资规模的调节作用进行了考察,模型(3)在模型(2)的基础上加入了调节变量技术创新,并加入了技术创新与环境规制的交叉项,R2从0.323提高到0.333,交叉项系数显著为负,说明技术创新在环境规制与经济发展质量之间具有显著的负向调节作用。因而拒绝假设三,本文认为,企业普遍存在创新补偿效应不足等劣势,当政府加强环境规制时,企业的生产成本也随之增加,因此,技术创新的增加反而不利于推动地区经济增长。模型(4)在模型(2)的基础上加入了投资规模作为调节变量,同时加入了投资规模与环境规制的交叉项,R2从0.323提高到0.333,交叉项在1%水平下显著为负,表明投资规模在环境规制与经济发展质量之间具有显著的负向调节作用。因而接受假设四,本文认为,过多的投资规模与现有的环境规制不匹配的情况下,投资规模的扩大会增加環境污染,进而降低地区经济发展质量。

4.4 内生性检验

为了改善模型回归分析过程中可能出现的内生性问题,提高模型回归结果的准确性,本文选用广义矩估计(GMM)方法进行回归分析,结果如表7所示。模型(1)中F检验的P值为0.000,表明拒绝原假设,选择固定效应(FE)模型。个体异质性的存在可能会产生内生性问题,因此,采用GMM模型进行修正。系统GMM模型(2)回归结果表明,核心解释变量环境规制(ER)的系数为-6.659,在1%的显著性水平下与经济发展质量负相关,说明环境规制对于经济高质量发展具有负向影响。为了进一步验证能源消耗的中介效应,模型(4)在模型(2)的基础上加入了能源消耗变量,发现环境规制对经济发展质量的影响有所降低(显著性水平由1%变为5%),且能源消耗对经济发展质量表现出了显著的相关性,即两者在1%的显著性水平上呈负相关,这说明能源消耗在环境规制与经济发展质量之间确实存在一定的中介效应。同时AR(1)检验和Sargan检验的结果也表明GMM模型的回归结果是可靠且有效的。

4.5 稳健性检验

由于国内外学者对环境规制的衡量具有差异,本文在稳健性检验中采用张成等[24](2011)对环境规制的衡量方法,用各省份工业污染治理完成投资额与工业增加值的比值对上述结果进行检验。稳健性检验结果中各关键变量的符号和显著性与前文基本一致,说明本文的研究结论较为稳健。

5 结论与建议

5.1 研究结论

总体上看,环境规制对中国经济发展质量产生了负向影响,表明环境规制的加强会导致经济发展质量下降;能源消耗在环境规制与经济发展质量之间具有完全中介效应,且环境规制对能源消耗的影响存在地区和时间上的异质性。在环境规制的作用下,能源消耗对经济发展质量表现出显著的负相关,表明在能源丰裕的地区,环境规制强度越大,越不利于地区经济发展。此外,技术创新和投资规模在环境规制与经济发展质量之间均表现出显著的负向调节作用,表明我国企业普遍存在创新补偿效应不足等劣势,以及投资规模与现有环境规制的不匹配会进一步降低地区经济发展质量。

5.2 政策建议

为了充分发挥环境规制政策的实施效果,促进各省市地区合理有效地开采和使用能源,助推中国经济实现高质量发展,本文基于以上研究结果提出如下建议:一是政府部门应充分利用环境规制政策在推动产业结构转型升级中的积极作用,将地区产业转型成效归入地方政府部门的考核体系中,充分调动各部门参与的主动性。二是政府在制定环境规制政策时,应充分考虑各省市地区不同的能源储备、产业倾向、污染程度、经济发展等情况,因地制宜对东、中、西部地区制定和实施差异化的环保政策。三是在推动企业技术创新和产业转型时,政府要适时适度给予企业一定的补助,降低企业改造升级的成本,提高其参与的积极性,帮助企业顺利完成生产工艺升级和产品研发创新。

参考文献:

[1] 李斌,曹万林.环境规制对我国循环经济绩效的影响研究:基于生态创新的视角[J].中国软科学,2017(6):140-154.

[2] 李虹,邹庆.环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究:基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J].经济研究,2018,53(11):182-198.

[3] JORGENSON D, WILCOXEN P.Reducing US carbon emissions: an econometric general equilibrium assessment[J].Resource and Energy Economics,1993,15(1):7-25.

[4] CHONG Z, QIN C,YE X.Environmental regulation, economic network and sustainable growth of urban agglomerations in china[J].Sustainability,2016, 8(5):467-480.

[5] 許长新,胡丽媛.环境规制、技术创新与经济增长:基于2008—2015年中国省际面板数据的实证分析[J].资源开发与市场,2019,35(1):1-6.

[6] LORENTE D B,LVAREZ-HERRANZ A.Economic growth and energy regulation in the environmental kuznets curve[J].Environmental Science and Pollution Research International,2016, 23(16):16478-16494.

[7] 查建平.环境规制与工业经济增长模式:基于经济增长分解视角的实证研究[J].产业经济研究,2015(3):92-101.

[8] 宋德勇,赵菲菲.环境规制、资本深化对劳动生产率的影响[J].中国人口·资源与环境,2018,28(7):158-166.

[9] 孙英杰,林春.试论环境规制与中国经济增长质量提升:基于环境库兹涅茨倒U型曲线[J].上海经济研究,2018(3):84-94.

[10] 陈运平,何珏,钟成林.“福音”还是“诅咒”:资源丰裕度对中国区域经济增长的非对称影响研究[J].宏观经济研究,2018(11):139-152.

[11] RICK V D P.Natural resources: curse or blessing[J].Journal of Economic Literature, 2011, 49(2):366-420.

[12] 徐康宁,邵军.自然禀赋与经济增长:对“资源诅咒”命题的再检验[J].世界经济,2006(11):38-47.

[13] LEITE C A,WEIDMANN J.Does Mother Nature Corrupt?Natural Resources, Corruption, and Economic Growth[R].IMF Working Papers,1999(99/85).

[14] 邵帅,杨莉莉.自然资源丰裕、资源产业依赖与中国区域经济增长[J].管理世界,2010(9):26-44.

[15] 谢众,张先锋,卢丹.自然资源禀赋、环境规制与区域经济增长[J].江淮论坛,2013(6):61-67.

[16] 张峰,薛惠锋,史志伟.资源禀赋、环境规制会促进制造业绿色发展[J].科学决策,2018,250(5):65-83.

[17] PORTER M E,LINDE C V D.Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship[J].The Journal of Economic Perspectives,1995, 9(4):97-118.

[18] MURTY M, KUMAR S.Win-win opportunities and environmental regulation: testing of porter hypothesis for Indian manufacturing industries[J].Journal of Environmental Management,2003,67(2):139-144.

[19] ARIMURA T, HIBIKI A, JOHNSTONE N. An empirical study of environmental R&D: What encourages facilities to be environmentally innovative? In Corporate behavior and environmental policy[R].UK:Edward Elgar in association with OECD,2007.

[20] 宋马林,王舒鸿.环境规制、技术进步与经济增长[J].经济研究,2013,48(3):122-134.

[21] 张娟.资源型城市环境规制的经济增长效应及其传导机制:基于创新补偿与产业结构升级的双重视角[J].中国人口·资源与环境,2017,27(10):39-46.

[22] 刘平,向昌勇.环境规制对经济增长的影响:来自中国地级市层面的证据[J].当代经济,2018(6):10-13.

[23] 陈诗一,陈登科.雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J].经济研究,2018,53(2):20-34.

[24] 张成,陆旸,郭路,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,46(2):113-124.

[25] ZHENG W,WALSH P.Economic growth, urbanization and energy consumption:A provincial level analysis of China[J].Energy Economics,2019,80(MAY):153-162.

[26] RUPASINGHA A, GOETZ S, DEBERTIN D, et al.The environmental Kuznets curve for US counties: A spatial econometric analysis with extensions[J].Papers in Regional Science,2004, 83(2):407-424.

[27] EGLI H, STEGER T.A Dynamic Model of the Environmental Kuznets Curve: Turning Point and Public Policy[J].Environmental and Resource Economics,2007,36(1):15-34.

[28] 韩君.中国区域环境库兹涅茨曲线的稳定性检验:基于省际面板数据[J].统计与信息论坛,2012,27(8):56-62.

[29] BARON R, KENNY D.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.