缺氧的卫生间

2020-08-31加里保尔森罗玲

□文加里·保尔森 译罗玲

广播通知:

“最新天气情况通报:邻县的恶劣天气预警到今天下午四点三十分之前有效。我们接到通知,强风已经向西移动,有可能会引起零星降雨和雷阵雨,低洼地区有可能会出现街道积水。整体降雨量为一到两英寸不等。”

“我就说吧,就那么一丁点雨,几乎都可以忽略不计。”我说,“我敢说,在这个地区,我们学校就是戏精——总是无事生非,好像有人看见动物们正一对对上船似的(旧时挪亚方舟的故事)。这可不是那种风暴。”

“安全第一,总比出事要好。”雷根可能是在为想出这些愚蠢的规矩的师生委员会辩护,“不过我倒希望他们快点放我们出去。今天,我必须在晚饭前赶到老人活动中心,去做志愿服务。说起晚饭,我都饿了。谁有吃的?”

“你要在卫生间里吃东西?就在马桶旁边?呃。”可我必须承认,我的肚子也咕咕叫了。

我在背包里找出一些混合干果,扔给雷根。

“我又不是要喝马桶里的水。”雷根扔了一粒葡萄干到我嘴里,仿佛我是动物园里的一头海豹。

抛食物再接住吃掉,无聊时可以这么打发时间,这是有科学依据的,起码大家都这么觉得。把吃的东西抛起来,再用嘴巴接住,会增加吃的乐趣。

艾弗里望向卫生间的那一边,然后小声地叫起来:“戴文倒在地上了,为什么他要那样躺在地上呢?”

雷根、梅森、泰勒和我扫了一眼戴文,异口同声地说:“音响设备。”

艾弗里看起来有点懵。好吧,第一次在这样的地方看这样的表演,谁还没点小困惑呢。

“当主唱在舞台上表演时,戴文就会休息。不过只能休息一首歌的时间。明白了吧!”我在帮艾弗里消除疑虑时,戴文已经从地上跳起来重新开始表演了。

“哦,好吧。”艾弗里说。

戴文这种把在舞台上风光的机会公平地分享给乐队其他成员的慷慨之举,看上去既没让他感到安慰,也没让他感到舒服。

事实上,艾弗里看起来越来越不舒服了。我和雷根在狼吞虎咽地抢坚果,不用嘴接着吃的时候,则把花生仁顶在鼻尖上。

梅森和泰勒在一个笔记本前挤成一团,正绞尽脑汁憋出一篇小说——我敢保证,泰勒绝对没有全读完——的读书报告,他俩的肘部互相抵着对方轻微破裂或至少永久性瘀伤的肋骨,戴文则在角落里安静地即兴演奏重复乐段。

艾弗里一直不安地将身体重心在两脚间换来换去,每隔四十五秒,就神经质地看一次表。

我本来还以为他已经突破了心理上的障碍,可以舒服地和我们待在一起了呢。真扫兴,或许只有我觉得比较舒服了而已。艾弗里应该向我学习,我得为如何应对这种因风暴而被关在学校的情况树立起典范。

“这么说,就这样了?我们被关在卫生间里了?”艾弗里听起来马上就要爆炸了。

我希望不要发生这样的事,原因有二:第一,我开始喜欢艾弗里了;第二,我不想做善后工作。宇宙里的厕纸真的不够。

“对啊。”我一边说,一边点头,尽量用放松的态度给他做要接受现实、要有耐心的示范。

“没有人知道要被关在这里多久吗?”艾弗里完全没有跟随我的引导,事实上,他看起来越来越烦躁不安了。

“好像是。”我再次用堪当楷模的方式说。我真希望盖瑞能看看我是多么成熟稳重、容易相处,在这个卫生间外从来都没人说过我的这些事。

“坐下吧,放松点。”雷根说。

“你们谁都不担心风暴吗?”艾弗里问,他用惊恐的眼神望了一眼水槽上方那扇小小的玻璃砖窗户。

“这所学校最出名的就是对恶劣天气反应过激。只要有人发现天空中雷电的蛛丝马迹,整所学校就被封锁了。没什么。”

我还记得去年的那次所谓的“超大级暴风雨”,当时所有的学生都在学校里待了很久,要么面朝墙壁双手抱头排队坐在地板上,要么脸孔朝下钻到桌子下面,静静等待教学楼坍塌。可最后的结果是:只有一棵古树的树枝断了。而那根树枝更可能是被一只肥松鼠压断,而不是被一股危险的大风吹断的。

“对,要是天气真的很糟的话,他们就会让我们双手抱头躲在桌子下面。”梅森看着我,仿佛知道我在想什么,“就像去年那次,还记得吗?这次这个真的、真的、真的没什么大不了。老师们都没来视察。”

“恶劣天气会过去的,然后会有人在广播里说我们可以走了。”雷根用我听过的最无聊的语气说,“再待二十分钟,最多三十分钟。”

“我得给我爸妈打电话,他们还不知道我在哪儿。谁都不知道我在哪儿。”艾弗里十有八九马上就要疯掉了。

我坐直了,面带关切和专注——不过我依然冷静、淡定及镇静——希望他能明白并平静下来。

“也不尽然。我们就知道你在哪儿。”我用最抚慰人心的语气说。

雷根,他那么受欢迎,居然对别人情绪的变化毫无知觉,不但没有意识到我们正在温柔地安抚受到惊吓的艾弗里,还在这孩子的伤口上撒了一把盐:“而且,你已经十四岁了——上学日的下午四点钟,你家人才不会为你在什么地方紧张呢。”

“我洗澡时锁上卫生间的门,我爸妈都会紧张得不行。”

艾弗里的精神特别脆弱,而且明显因在暴风雨天被关在卫生间里感到恐慌,所以我尽量理解他,不和他针锋相对。

可即便这样,听到他的话后,我还是忍不住翻了一个白眼。

艾弗里看得出我不以为然,便试图解释:“万一我踩到肥皂摔倒,撞到了头昏迷了,并倒在浴缸底部,额头刚好把漏水口堵上了,水在浴缸里会越积越多。如果我锁了门,他们就不能及时进来,因为他们不太会用十字头螺丝刀撬锁,那我就会被淹死的。”

“他们觉得会出现这种情况?”如果一个孩子只是想在洗澡时有一点自我的时间,家长就得出如此逻辑推论的话,我真想知道艾弗里到底来自一个什么样的家庭。

“我爸妈还听说过更奇怪的事情呢。”

有时候泰勒说话不懂得外交辞令,而是直接触及问题的核心,就像这次。

“你爸妈就是神经质。”然后泰勒转过脸去傻笑着对梅森说:“哈!‘神经质’,生词列表里的词!”

“拼写一下。”想要赢得梅森的认可还真是挺难的。

此情此景,我挺同情泰勒的。

“你这个人真扫兴。”泰勒说,“在句子里我用对了吧。我再告诉你一次:我不需要知道它的拼写。”

“你需要。我们之前复习过这个词。会用电脑拼写纠错检查不等于知道怎么拼写。”如果有人会单纯因为沮丧而死的话,我想我们在结束躲避这场莫须有的风暴之前,就得想个法如何给梅森收尸了。

艾弗里根本不像我那么关心梅森求生的决心,他开始来回踱步,拉扯衣领,用手挠头发,反正就是用遍了所有表达陷入全面恐慌模式的动作。要是玩猜字游戏的话,艾弗里肯定是个好搭档,他的动作非常有表现力,给出的线索也非常明显。

最后,就连雷根都注意到了艾弗里的焦躁。“你还好吗?”

“不太好。”艾弗里的眼睛瞪得大大的,“到底是我一个人觉得缺氧,还是这个屋子里确实缺氧?”

“一点都不啊。”我深深地吸了一口气,以表明卫生间里的氧气多么充足,“真的,我感觉氧气标准正常。你看我的手——指尖和指甲床状态不错,颜色红润,这就是说,我的氧气饱和度是正常的。”

“你是不是有幽闭恐惧症啊?是不是封闭的环境让你觉得非常不舒服?”雷根显然从来没听说过人们——尤其是在压力下焦躁的人们——极易受暗示力量的感染,你应该只说正面的意见,千万不可火上浇油。不要再把额外的危机增添到已经绷紧的——我们不妨直说——不稳定的混乱状态中。

“还没有到缺氧的地步。可以开窗吗?”艾弗里望向水槽上方的窗户。

我在想他是不是正在琢磨凿一块玻璃,好让更多的新鲜空气透进来。我的包里有一个圆规,或许能帮上忙。

“风暴的时候开窗?”泰勒哼了一声,“人们会觉得我傻。”

“没人觉得你傻,”我说,“我们只是觉得你不好相处,甚至有些粗鲁。”

梅森反驳道:“我觉得泰勒可能是有点傻,我们不能完全排除这个可能性。”

雷根终于注意到艾弗里已经害怕得喘起了粗气,这让他稍微表现出了点同情心:“你坐下,把头放在两膝中间,慢慢地深呼吸。我们一起来呼吸,平静下来。谁也不会恐慌,谁也不会缺氧。”雷根缓慢而小心翼翼地说,就像对某人施加催眠术的催眠师一样,并示意我们几个人一起开始呼吸。“非——常好,很——舒服,来——放松。”

卫生间里很安静。梅森、泰勒、雷根,还有我都安静地同步呼气,安抚着艾弗里的情绪,我们简直就像是某种禅宗应对危机小组,就差没有摆出瑜伽的姿势和唱颂歌了。

突然,戴文大喊了一声“摇滚”,打破了宁静。他的叫声震耳欲聋,令人手足无措、毛骨悚然、心跳骤停、头皮发麻。

我抬起头,看见戴文打着响指,摇头晃脑。他踏着时髦的滑步在屋里旋转着,仰着头,闭着眼,完全陷入一种狂热状态。

“谢谢你,戴文,瞧你为宁静的气氛做的贡献。”

戴文根本就没有听见我说话,不过挥舞的拳头和绕圈的舞步仿佛是对我表示同意。

虽然我很不情愿,因为戴文那突如其来的号叫打断、中断及扰乱了我们,可我还是情不自禁地羡慕音乐家忘我投入时的那种纯天然的快乐。

尽管那个时刻很明显地结束了——我们通过开启直觉洞察力的冥想而获得的短暂、闪亮的明心见性已经是过去时了——我们又变回了一群被困在马桶旁的紧张的学生。不过,坐在地上看戴文即兴演奏也很棒。

我以前去听过真正的音乐会——你知道,就是那种有专业的乐手、真正的乐器,以及听得见的音乐——比起坐在卫生间的瓷砖地上看戴文弹空气吉他没劲多了。

戴文很聪明。我们总能听到那些正儿八经的乐手和乐队与他们的经纪人打官司,就冠名和发行问题产生经济纠纷,还在上广播节目的问题上闹得不可开交。而戴文的艺术自由和创作初心从未受到世俗的污染。

显然,如何按照自己的人生鼓点前进,这个话题我们可有的聊了。对戴文来说,他是按吉他的节奏前进。

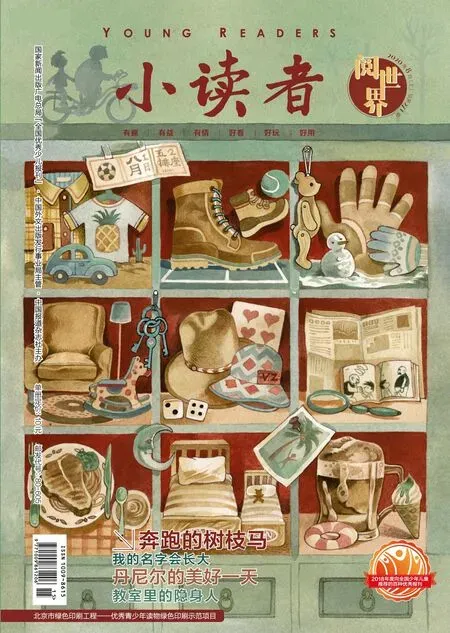

(摘自《暴风雨之后》,晨光出版社,禹田文化 出品,苑瑶 图 )