黄淮旱地组小麦品种抗旱性鉴定比较分析

2020-08-28孟丽梅杨子光孙军伟郭军伟

孟丽梅,杨子光,孙军伟,张 珂,郭军伟

(河南省洛阳农林科学院,河南洛阳 471023)

0 引言

小麦是中国的主要粮食作物之一,频发的季节性干旱、特殊的丘陵地形地貌以及落后的灌溉设施,给小麦产量造成影响,严重影响粮食安全生产。作物抗旱性是一项复杂的生物性状[1-3],它反映在一系列生理和形态变化上,但最终会表现在对产量的影响上,对新品种(系)进行抗旱性筛选和鉴定应以小麦产量为核心指标[4],穗数、穗粒数、千粒重以及株高为考察的重要指标来判断小麦品种(系)抗旱能力的整体水平。小麦是中国旱作区的主要种植作物,在粮食需求量增加的背景下,抗旱品种的选择,对于开发和利用不断恶化的土地资源具有重要的参考价值,如何提高小麦作物的抗旱能力,对于中国现代农业以及世界农业的可持续发展都有十分重要的生态意义和社会意义[5-6]。本研究进行黄淮旱地小麦品种在干旱胁迫下的综合评价,旨在为黄淮旱地抗旱小麦品种的选择提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

采用2017—2019 年黄淮冬麦区旱地组小麦品种区域试验数据,参试品种共计132个品种,各年度情况汇总见表1和表2。

1.2 试验方法及概况

小麦品种的抗旱性鉴定方法主要采用旱棚鉴定法。抗旱性鉴定试验在洛阳农林科学院自动折叠式干旱棚进行鉴定,试验分2个处理,即干旱棚内全生育期水分胁迫试验和干旱棚外相邻地块水分非胁迫试验。棚内、棚外2组试验均设3次重复,随机区组排列。棚内试验小区长3.4 m,行距0.2 m,3 行区;棚外小区长2 m、宽1.6 m,6行区。棚内试验在小麦播种后进行全生育期干旱胁迫处理;棚外试验全生育期以自然降雨为主,在越冬期、拔节期、孕穗期进行补充灌溉。

1.3 分析指标

选取成穗数、穗粒数、千粒重、产量等抗旱性状进行分析。

1.4 抗旱性鉴定标准

1.4.1 抗旱指数 小麦籽粒产量抗旱指数是小麦全生育期抗旱性鉴定中的核心指标,能充分反映品种(系)在干旱胁迫时抗旱性能的强弱。根据《小麦抗旱性鉴定评价技术规范》(GB/T 21127—2007)标准,以小区籽粒产量抗旱指数作为全生育期抗旱性鉴定指标。抗旱指数的计算如公式(1)所示。

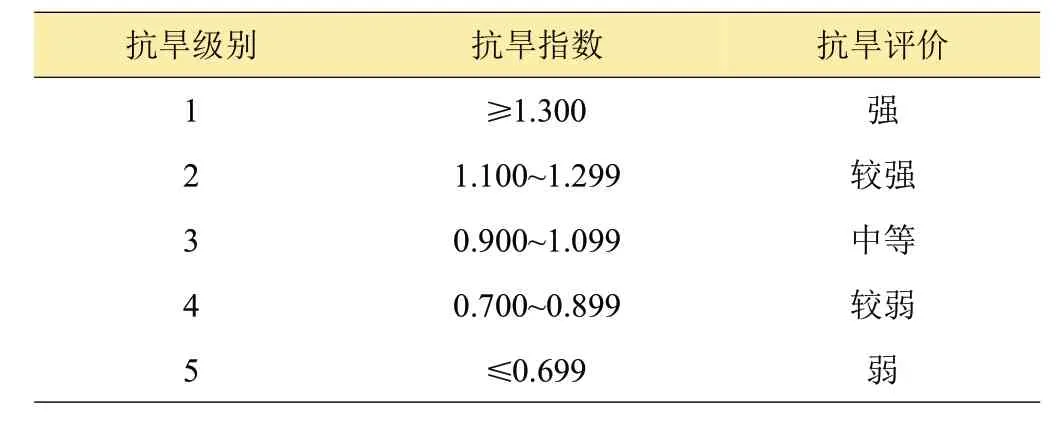

式中:DI为抗旱指数,GYS.T为待测品种棚内籽粒产量,GYS.W为待测品种棚外籽粒产量,GYCK.W为对照品种棚外籽粒产量,GYCK.T对照品种棚内籽粒产量。抗旱级别分类标准见表3。

1.4.2 抗旱系数 抗旱系数(DRC)能大致反映小麦品种(系)在干旱胁迫下产量的稳定性。计算如公式(2)所示。

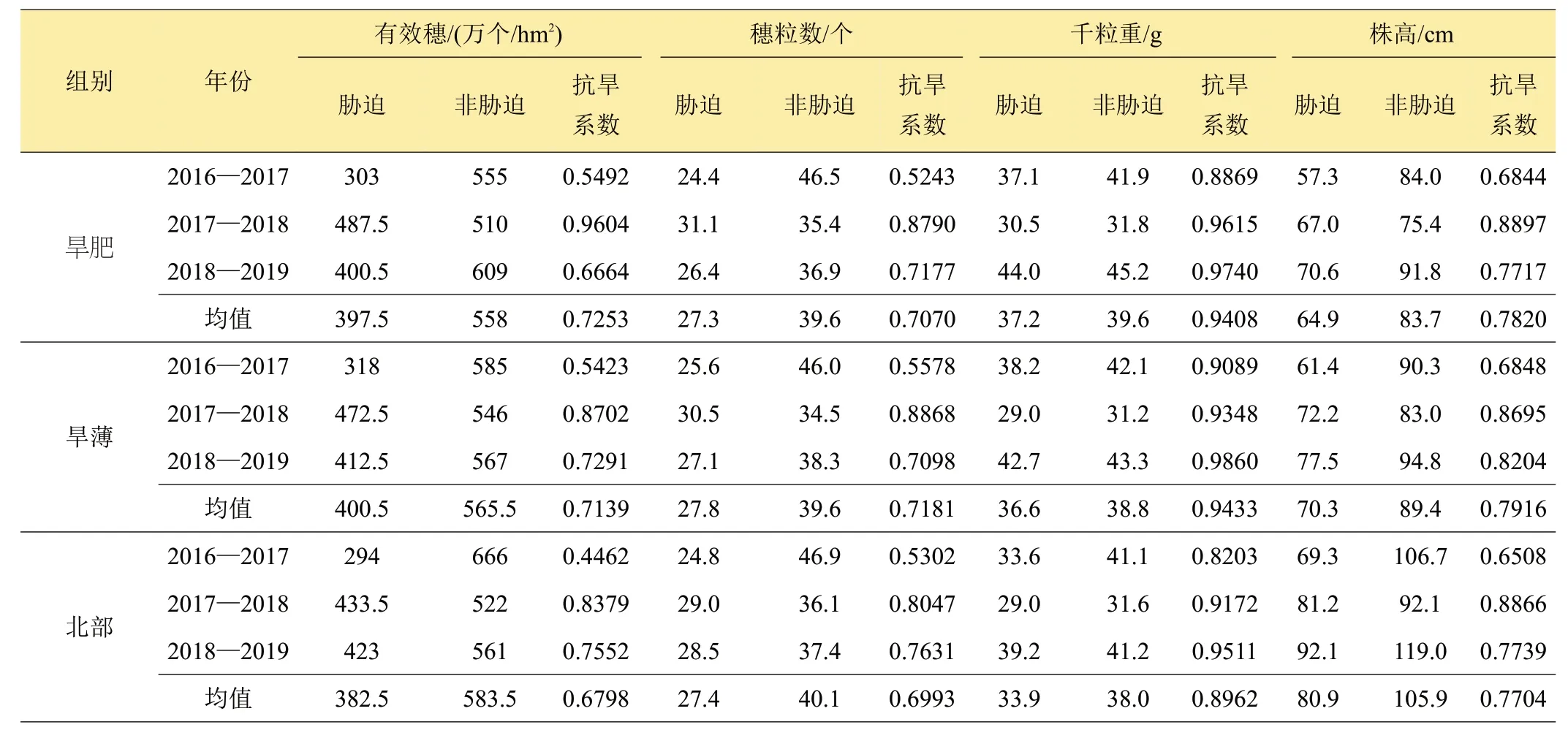

表2 2017—2019年黄淮旱地小麦品种性状平均值

表3 小麦全生育期抗旱鉴定分级标准(旱棚鉴定法)

式中:DRC为抗旱系数,Ya为该品种(系)干旱棚内性状值,Ym为该品种(系)干旱棚外性状值。

1.5 数据处理方法

用Microsoft Excel 2003进行数据计算与分析等。

2 结果与分析

为研究黄淮冬麦区旱地组小麦品种区试参试品种抗旱性状的变化特点,对2017—2019 年132 个参试品种主要性状的平均数依年份进行研究分析。

2.1 小麦品种产量及抗旱指数分析

籽粒产量是评价新品种(系)抗旱能力的核心指标,从图1可以看出,近几年黄淮冬麦区旱地区试参试品种(系)的抗旱性,总体看来,旱肥组、旱薄组、北部组品种(系)胁迫区产量总体变化是呈逐年稳中上升的趋势,由图1中还可以看出,2017年3组产量表现为旱薄组>旱肥组>北部组,但产量变幅较小,2018年3组产量表现为旱肥组>旱薄组>北部组,2019 年3 组产量表现为旱肥组>旱薄组>北部组,从产量结果看,3个组别干旱胁迫下产量分别呈现出逐年增加的趋势,旱肥组、旱薄组胁迫产量相对高于北部组,但变幅较小;抗旱指数是对各品种在干旱处理和对照处理的产量的分析,从图2 可以看出,近几年,黄淮旱地组小麦参试品种(系)抗旱指数分析结果呈现出缓慢上升的趋势,虽然2018 年北部组、2019 年旱肥组有所波动,但波动不大,从抗旱指数变化可以看出,旱薄组品种(系)抗旱性稳中有升,旱肥组、北部组出现波动不规律的变化趋势,这可能是品种生长发育节奏、农业气候因素变化等多方面影响所致。由此可以看出,黄淮旱地组近几年各组参试品种(系)在胁迫时产量均有上升的趋势,虽然个别年份有所波动,但整体处于缓慢上升的趋势。说明黄淮旱地麦区品种(系)在抗旱性改良方面取得了一定的成效,但仍需继续关注品种抗旱性的提高,促使麦区品种抗旱性的进一步提升。

2.2 小麦品种性状及抗旱系数分析

小麦产量的三要素即有效穗、穗粒数、千粒重,对小麦籽粒产量起决定作用,株高是反映小麦生物产量的重要指标,因此,考察干旱胁迫对小麦成产三要素及株高的变化对分析品种(系)的抗旱性具有重要意义。普遍认为,抗旱系数能比较客观地反映各性状值在干旱胁迫下发生的变化情况,是考察品种(系)抗旱稳产性的重要参考指标。

2.2.1 小麦品种旱肥组性状及抗旱性分析 从图3可以看出,黄淮旱肥组胁迫后各性状均有不同程度的降低,由图3a看出,以2017年有效穗最少,为303.0万个/hm2,其他年份与平均值持平或略高;由图3b 看出,穗粒数以2018 年较多,为469.5 万个/hm2,其他年份接近均值;由图3c 看出,千粒重以2019 年较高,为44.0 g,其他年份在均值上下波动;由图3d 看出,株高胁迫后2019 年平均株高70.6 cm,略高于其他年份,呈在均值上下波动变化。由此看出,有效穗、穗粒数降低的情况下,千粒重呈现较高的变化,有效穗、穗粒数较多的情况下,而千粒重呈现较低的变化;由图4 还可以看到,各农艺性状在干旱胁迫情况下抗旱系数的差异,2017年以穗粒数抗旱系数较小,为0.5243;2018年以穗粒数抗旱系数较小,为0.8790;2019年以有效穗抗旱系数较小,为0.6664;由图4 还可以看到,各年份均以千粒重抗旱系数最高,说明旱肥组千粒重在干旱胁迫时受损程度较小,穗粒数、有效穗、株高干旱胁迫时表现出较大的差异。

2.2.2 小麦品种旱薄组性状及抗旱性分析 从图5可以看出,干旱胁迫下黄淮旱薄组胁迫后各性状均有不同程度的下降。由图5a 看出,以2017 年有效穗下降较多,为318.0 万个/hm2;由图5b 看出,穗粒数以2017 年降低较多,为384.0 万个/hm2,由图5c 看出,千粒重以2018年最低,为29.0 g;由图5d看出,株高以2017年降低最多,为61.4 cm,从图中还可以看出,胁迫情况下,有效穗、穗粒数降低的情况下,而千粒重呈现较高的变化。有效穗、穗粒数较多的情况下,而千粒重呈现较低的变化;由图6可以看到,各农艺性状在干旱胁迫情况下抗旱系数的差异,以2017 年穗粒数抗旱系数较小,为0.5423;以2018 年株高抗旱系数较小,为0.8695;以2019年穗粒数抗旱系数较小,为0.7098;由图还可以看出,各年份均以千粒重抗旱系数最高,说明旱薄组千粒重在干旱胁迫时受损程度较小,穗粒数、有效穗、株高胁迫时表现出较大的差异。

2.2.3 小麦品种北部组性状及抗旱性分析 从图7可以看出,干旱胁迫下北部组胁迫后各性状均有不同程度的下降。由图7a 看出,以2017 年有效穗下降最多,为294.0万/hm2;由图7a、b、c、d还看出,2018年有效穗、穗粒数、千粒重变化较小,年际间性状呈现出稳中有升的趋势。由图8 可以看到,各农艺性状在干旱胁迫情况下抗旱系数的变化;以2017 年有效穗抗旱系数最小,为0.446;以2018 年穗粒数抗旱系数最小,为0.805;以2019 年有效穗抗旱系数最小,为0.755;各年际间均以千粒重抗旱系数最高,且变化最小,说明北部组千粒重在干旱胁迫时受损程度较小,而有效穗、穗粒数胁迫时表现出较大的差异。

2.3 小麦品种抗旱性综合评价

本文结合产量性状因素的抗旱指数以及抗旱系数等性状综合评价了近几年黄淮冬麦区旱地组小麦区试参试品种在全生育期干旱胁迫下的抗旱效果,总体看来,黄淮旱肥组、旱薄组、北部组区试品种(系)近年来品种的抗旱性趋势大体相同,胁迫情况下产量总的变化是旱肥组>旱薄组>北部组,呈逐年稳中上升的趋势,从抗旱指数看,黄淮旱地小麦品种的抗旱整体还处于偏弱的水平;抗旱性状基本表现为千粒重在干旱胁迫下的变化最小,受损程度最小,且变化相对稳定,有效穗、穗粒数、株高的变化则较大,说明干旱胁迫下对水分的敏感程度较高,水分胁迫时受害较重。分析表明,抗旱指数高的小麦品种产量降低较小、抗旱指数低的小麦品种产量降低较大,即小麦抗旱性越强,干旱胁迫下小麦产量越高,反之,抗旱性越差,干旱胁迫下小麦产量越低。

3 结论与讨论

作物抗旱性是一个多角度的概念[7],对于自然界作物自身和农业生产来说并不完全一致,营养生长阶段主要强调植株的存活能力,而对于生殖生长阶段,光合作用受到限制,生物自身抗逆性需要消耗能量,往往会对产量造成影响,而农业生产更加看重的是产量的稳定性,以牺牲产量为代价提高自身存活力的种质是不可取的[8-10]。因此,通过人为设定的抗旱性评价方法和指标筛选出不同生育期抗旱性材料可能存在较大差异。

干旱是中国最主要的自然灾害之一,干旱现象的加剧发生,给小麦生产带来严重危害,作物抗旱性是受多基因控制的[11],其表现在生理上、形态变化上[12],以及生长发育节奏、农业气候因素变化等方面,是一个复杂的评价概念,准确评价作物的抗旱性是改良作物抗旱性的基础[13-14],因此,对新品种(系)进行抗旱性筛选和鉴定应多方面考虑,加强对小麦不同生育期抗旱机制的全面认识[15-18],增强品种广适性,因地制宜考虑不同小麦产区干旱发生规律。笔者结合产量及产量因素、抗旱指数以及抗旱系数等综合评价了小麦品种在全生育期干旱胁迫下的抗旱性,初步判断了黄淮旱地小麦品种(系)抗旱能力的整体情况,对近年来参加国家黄淮旱地组抗旱性鉴定的小麦品种(系)进行了综合评价分析,这也对旱地小麦育种工作者在抗旱育种研究中多借助一些新的技术和手段,不断开拓思路,为提高小麦的抗旱性提供了参考。本研究表明,旱肥组、旱薄组、北部组品种(系)胁迫后产量总体变化是呈逐年稳中有升的趋势,抗旱指数反映出黄淮旱地小麦品种的抗旱性整体还处于中等偏弱的水平,抗旱性状表现为千粒重在干旱胁迫下的变化最小,有效穗、穗粒数、株高的变化较大。