组织教学史料,优化教学设计

2020-08-27郑秋苹

郑秋苹

【摘要】史料之于历史教学是不可或缺的,本文将从图片史料、唐诗史料探讨如何优化七下第3课《盛唐气象》的教学设计。

【关键词】史料;教学设计;盛唐气象

所谓“史料”,借用邓小南教授的话即历史上留下来的材料,范围比较宽泛,通常可分为文字史料、口述史料、其他史料(实物类、图像类等)。对于部编人教版七年级下册第3课《盛唐气象》,教材中提供的教学材料也多种多样,图片类史料有22幅图片;文字史料则包括1则文字材料、4则相关史事、4首古诗(导言1首,课后活动3首),为教师备课提供了非常丰富的资源。但基于教学时间,一堂课要运用完以上所有资源,显然是不切实际的,所以如何组织其中的教学材料,提高课堂的思维含量,是完善本课教学设计的难点,笔者不揣浅陋,拟通过七年级下册第3课《盛唐气象》为例,按教材子目为序,且谈自己在备这一课时的一些思考,望能抛砖引玉。

一、巧用图片史料

图片是非常直观、形象的教学资源,运用得当,它不仅可以吸引学生的注意力,还可以弥补文字材料所不能发挥的作用。本课教材中共有22幅图片类材料,人物图、文物古迹图、书画图、史实情节图等均有涉及,但基于初中学生的思维特点,教师要进行精选和按需增补相关的图像资源。

(一)农业

唐朝时期在农业生产上的一个重要的表现,就是一系列农业生产工具的发明与使用。

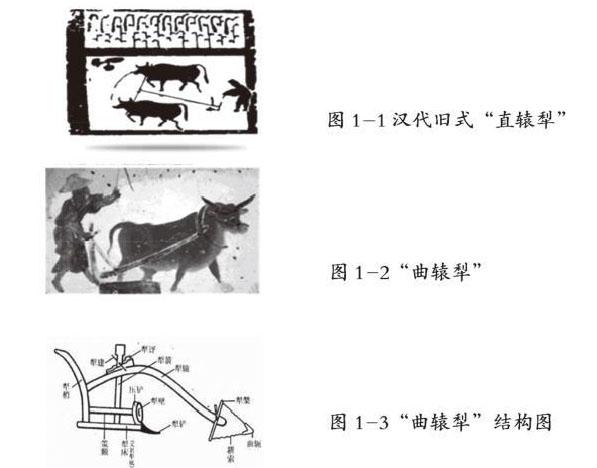

其中,唐朝时期独创的耕作农具——“曲辕犁”,教材是通过一则相关史事和一幅《曲辕犁》示意图(图1-2)来说明它的运作及优点,但教材中曲辕犁的图仅仅是示意图而不是结构图,对于抽象思维不完备的七年级学生来说,还是较难理解“曲辕犁”的运作及其优点,所以对于此内容,教师不仅需要准备一幅详细的“曲辕犁”结构图(图1-3),还需要准备一幅汉代旧式“直辕犁”的图(图1-1),让学生在直观对比中总结出“曲辕犁”的改进之处,了解它的优点,具体流程如下:

【图片展示】

【教师设问】对比图1-1和图1-2、图1-3,找一找“曲辕犁”的改进之处?

【教师总结】第一个改进之处即长直辕变成了短曲辕,“曲辕犁”的辕长只相当于“直辕犁”辕长的二分之一,改变了汉代旧式辕长且直,转弯半径大,操作费力等缺点;第二个改进之处即由于“曲辕犁”形体比较短小,一头牛就可以拉动,所以由二牛抬杠改成一牛牵引,节省物力;第三个改进之处即它增加了犁评和犁壁,犁评可以控制犁箭的高度,从而可以适应深耕和浅耕的不同需要;犁壁可将翻起的土推到一旁,减少前进的阻力,提高耕地的速度。

(二)民族交往与交融

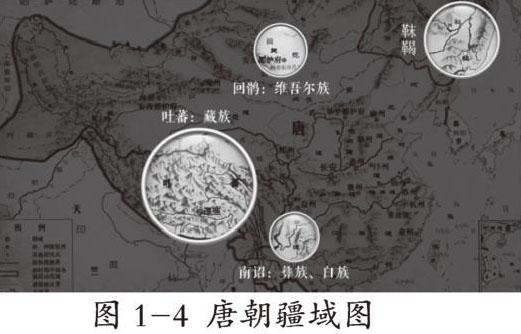

讲述这一子目,笔者认为首先需要补充一幅《唐朝疆域图》(图1-4),这不仅可以让学生比较直观地了解唐朝时周边民族的情况,还可以培养学生的时空观。

【图片展示】

【设问1】请同学们观察唐朝疆域图,找出唐朝前期在边疆地区生活着哪些民族?

【设问2】请同学们通过老师展示的材料“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”思考唐太宗与他之前的中原统治者相比,在对待边疆民族的态度上有何不同?

【设问3】由设问2我们得知唐太宗的民族政策是怎样的呢?

【教师总结】唐朝前期边疆地区生活着回鹘、吐蕃、靺鞨以及南诏等少数民族,而唐太宗不同于他之前的中原统治者,不认为中华汉族最珍贵,少数民族低下,而是平等的对待他们,一视同仁。由此得出唐太宗实行的是开明平等的民族政策,因此,他也被各族首领尊称为“天可汗”,即非常尊贵,意为各族共同领导者的意思。

(三)书法

教育部统编初中历史教科书两次不同印次的版本中,这一部分变动较大,旧版“欧阳询的字方折峻丽,笔力险劲”,新版则改为“柳公权的字方折峻丽,笔力劲健”,此外,欧阳询的书法风格没有介绍,只是插图保留了欧阳询的《九成宫醴泉铭碑(局部)》,但没有增加柳公权的代表作品,所以教师最好自己补充柳公权的代表作品--《玄秘塔碑》(图1-5)或《神策军碑》(图1-6),让学生感受柳体的骨力遒劲。

二、善用唐诗史料

所谓“唐诗宋词”,唐朝是是诗歌创作的黄金时代,范文澜先生曾说“唐朝的文人几乎无一不是诗人”,唐诗是唐朝的灵魂,诗人不仅通过诗歌抒發自己的豪情壮志,更用诗歌记录下当时的社会情况。杜甫的诗就因反映了历史的真情实况,而有“诗史”之称,所以唐诗作为研究唐朝历史的文字史料,是教师讲授本节课时不可或缺的资源。相关的诗歌作品不仅能帮助学生感受盛唐时期的盛况,增强民族自豪感,传递“家国情怀”,更能传达给学生“以诗证史”的观念,并锻炼其历史解释的能力。

(一)经济上

说到经济方面,一般都会按农业、手工业、商业这几个部门展开。

首先,农业上,在讲述盛唐时期农业繁荣的表现时,教师可通过引导学生解读杜甫的《忆昔》(史料2-1)导入。

【展示】

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。

——史料2-1 杜甫《忆昔》(节选)

【设问】说一说诗中描绘了什么样的情景?

【教师总结】杜甫这首感怀诗描写的是开元全盛的时候,小县城都有上万户人家,稻米粟米白花花的一片堆满了公家的粮仓和私人的仓库。主要从粮食的富足和人口的庞大来展示盛唐时期农业的发达。

其次,手工业上,手工业繁荣的一大表现就是瓷器生产水平非常高,在唐朝时形成南青北白两大制瓷体系。其中秘色瓷是越窑青瓷中的精品,“秘色”一词最早出自晚唐诗人陆龟蒙的诗篇《秘色越器》,所以介绍越窑青瓷如冰如玉的特点时,陆龟蒙的《秘色越器》(史料2-2)再配以教材的图(图2-1)就更能让学生更直观地理解。

【展示】

至于商业的发展,采用书本17页课后活动《旧唐书·崔融传》。

【展示】

“天下诸津,舟航所聚……弘舸巨舰,千轴万艘,交货往来,昧旦永日。”

——史料2-3《旧唐书·崔融传》

【设问】这则材料反映出了什么样的景况?

【教师总结】此记载反映了盛唐时期水路交通发达,港口码头往来船舶众多,商品交流繁盛的景况。

(二)唐蕃和亲

【展示史料2-4】

“从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下坚实的基础;从汉族地区来的文成公主,带来各种手艺的工匠五千五百人,给吐蕃工艺打开了发展的大门;从汉族地区来的文成公主,带来了各种牲畜共有五千五百种,使西藏的乳酪酥油从此年年丰收。”

【设问】根据吐蕃人民写给文成公主的诗歌,同学们思考一下文成公主入吐蕃给吐蕃带去了什么东西?文成公主入藏有什么意义?

【教师总结】虽然诗歌表达上有些夸大,但也不是完全凭空杜撰,可以肯定的是,文成公主入藏带去了中原先进的物种、生产技术及文化,这不仅增进汉藏两族的友好关系,更促进吐蕃经济和社会的发展。

(三)开放的社会风气

【展示史料2-5】“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。” ——李白《行路难》(节选)

【展示史料2-6】“会当凌绝顶,一览众山小。”

——杜甫《望岳》(节选)

【设问】以上李白及杜甫诗歌的节选抒发了作者怎样的情感?反映了唐朝什么样的社会风气?

【教师总结与设问】李白的《行路难》、杜甫的《望岳》都充满着积极昂扬的情感,反映的是唐朝时期社会风气的第一个特征就是“充满活力,人们昂扬进取,积极向上”。

【展示史料2-7】“女为胡妇学胡装,伎进胡音务胡乐。胡音胡骑与胡装,五十年来竟纷泊。”——元稹《法曲》(节选)

【设问】材料七反映了唐朝时期社会风气的什么特点?

【教师总结】元稹的《法曲》(节选)就反映唐代妇女的打扮、音乐和出行的方式等都受到西北游牧民族的影响,这就体现唐朝时期对外文化的兼容并蓄,即唐朝社会风气的第二个特征是“兼容并包”。

(四)诗歌

对于唐朝第一个文学艺术的代表—诗歌,相信很多老师会倾向于用表格将三个代表人物按名字、称号、诗作特点等进行归纳学习,通过教材,学生虽然能顺利地将代表人物与其诗作特点对应起来,但学生却无法到感受唐朝诗歌的多彩与曼妙,唐朝作为诗歌创作的黄金时代,这就让人多多少少有点遗憾,所以展示、解读三个代表诗人的代表作不失为一个好方法。

【展示史料2-8】“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。”——李白《将进酒》节选

【教师总结】生活在盛唐时期的李白,他的代表作有《蜀道难》《将进酒》《望庐山瀑布》等,其中《将进酒》的节选“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散盡还复来”凸显其诗作昂扬进取、飘逸洒脱的特点。

【展示史料2-9】“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”—杜甫《春望》(节选)

【教师总结】生活在盛唐转衰的杜甫,其代表作有《春望》《三吏》《三别》等,《春望》(节选)“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。” 国家破碎只有山河依旧存在,长安城人烟稀少只有草木旺盛,感伤国事不禁泪流满面,这反映其诗风淳朴厚重,贴近生活的特点,直接反映战争给人民带来的痛苦。

【展示史料2-10】“卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”

——白居易《卖炭翁》节选

【展示史料2-11】“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”

——白居易《赋得古原草送别》节选

【教师总结】生活在中唐时期的白居易,其诗作的第一个特点是“直面社会现实,提示统治者的腐化和人民的疾苦”,这一特点在《卖炭翁》里表现得淋漓尽致, 卖炭老人卖炭得到的钱只够买身上穿的衣裳和嘴里吃的食物,他身上虽衣裳单薄,却更担心炭卖不出去,所以希望天再寒冷些,炭多卖些,这就突出那时劳动人民的悲苦以及作者对下层民众的深切同情。白居易诗作的第二个特点——“诗歌平易近人,通俗易懂”,节选《赋得古原草送别》,“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”朗朗上口,深受大众的欢迎。

所以诗歌不仅是唐朝盛世繁荣的一大体现,能让学生领略唐诗的曼妙更能让学生透过唐诗看唐朝的社会情况。

三、结语

综上所述,史料对于历史课堂是不可或缺的,组织好教学史料,优化教学设计,课堂目标及效果的达成就会得到更好地促进。虽笔者对于史料教学的思考及探讨还停留在比较粗浅的层面,但相信未来史料教学的研究会取得更丰硕的成果。

(本文系广东省教育科学规划“十三五”2016年度课题“基于学生史学阅读的中学历史教学实践研究”(课题编号:2016YQJK134)阶段性成果)

【参考文献】

[1]王少春.图片资料在历史课堂教学中的有效使用[J].学周刊,2020(07):127-128.

[2]许峰.巧用身边史料,深化历史教学——《东晋南朝时期江南地区的开发》案例分析[J].中学历史教学,2019(12):44-46.

[3]葛名威.巧用课程资源 优化教学设计-以部编人教版七年级上册第3课《盛唐气象》为例[J].中学历史教学,2019(01):44-45+71.

[4]张云,姚锦祥.唐诗里的盛唐气象-兼谈文化史教学的新视角[J].中学历史教学参考,2017(23):22-25.