技术-组织-环境(TOE)框架下车联网产业生态创新演化研究

2020-08-27张晟剑欧春尧

张晟剑,欧春尧

(1.广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院,广东广州 511434;2.广东工业大学,广东广州 510520)

0 引言

车联网是物联网在交通运输领域的具体应用,广义上包括在人-车-路之间构建交互网络,实现安全保障与效率优化。车联网广泛的市场连接为各行各业创造了不同的需求增长点,为企业带来了巨大的市场机会。随着人工智能技术融合的不断深入,车联网产业已经成为引领国际汽车产业未来发展的新方向,也使得传统汽车制造产业链的主体更加多元化;智能算法、网络技术等高新科技产业的不断介入,以及智能化、网联化等元素的不断融入,实现了汽车行业的产业链重构。空前的发展机遇和激烈的竞争压力令汽车行业的创新环境迸发出勃勃生机。此外,我国也在不断发布相关政策法规,为车联网产业发展提供强有力的支持与引导,甚至在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中将智能交通(intelligent transportation system, ITS)列为我国未来交通运输业优先发展的关键领域。如此庞大的市场发展容量必将吸引社会各界的积极参与。

车联网是现代产业融合的核心领域,是加快交通运输、汽车制造和网络信息产业等重要产业转型升级的重要驱动力,也是促进绿色技术创新产业化、实现国家可持续发展的重要手段。当前国内学者基于车联网产业发展现状、瓶颈等问题,探讨了车联网产业在技术标准、产业结构和商业模式等方面的特征,也对车联网产业链发展战略进行了分析,但对于车联网产业生态的演化趋势及影响因素、发展对策等问题还缺乏深入研究[1-3]。基于此,本文提出基于技术-组织-环境(TOE)框架来研究车联网产业生态演化,拟探讨的具体科学问题包括:(1)TOE框架下车联网产业生态演化特征;(2)TOE框架下车联网产业生态演化过程中存在何种问题与冲突?该如何解决?即通过分析车联网的概念和趋势,把握TOE框架下车联网产业生态演化的影响因素与主要路径,提出促进国内车联网产业生态发展的对策。

1 TOE框架下车联网产业生态模型构建

TOE框架最早由Tornatizky等[4]提出,该模型重点探讨多层次技术应用场景对技术实现效果的作用机理,例如技术的具体应用环境、组织对技术的需求程度以及技术与组织框架的适用程度等,所以TOE框架是一种基于技术应用的系统分析框架。一般来说,TOE框架将技术应用的影响因素划分为三类,主要是指技术条件、组织条件及环境条件。其中,技术条件是指技术所呈现的特征以及技术与组织之间的联系,重点聚焦于技术是否与组织能力相匹配及技术为组织所带来的收益;组织条件是指组织管理因素对于技术的影响;环境条件的提出相对较晚,主要是指其所在的市场环境及政府部门公共政策等方面的影响因素[5]。当前国内学者正不断探索TOE框架在中国情景下的具体应用,深入挖掘技术、组织、环境等条件在具体领域下的概念内涵。

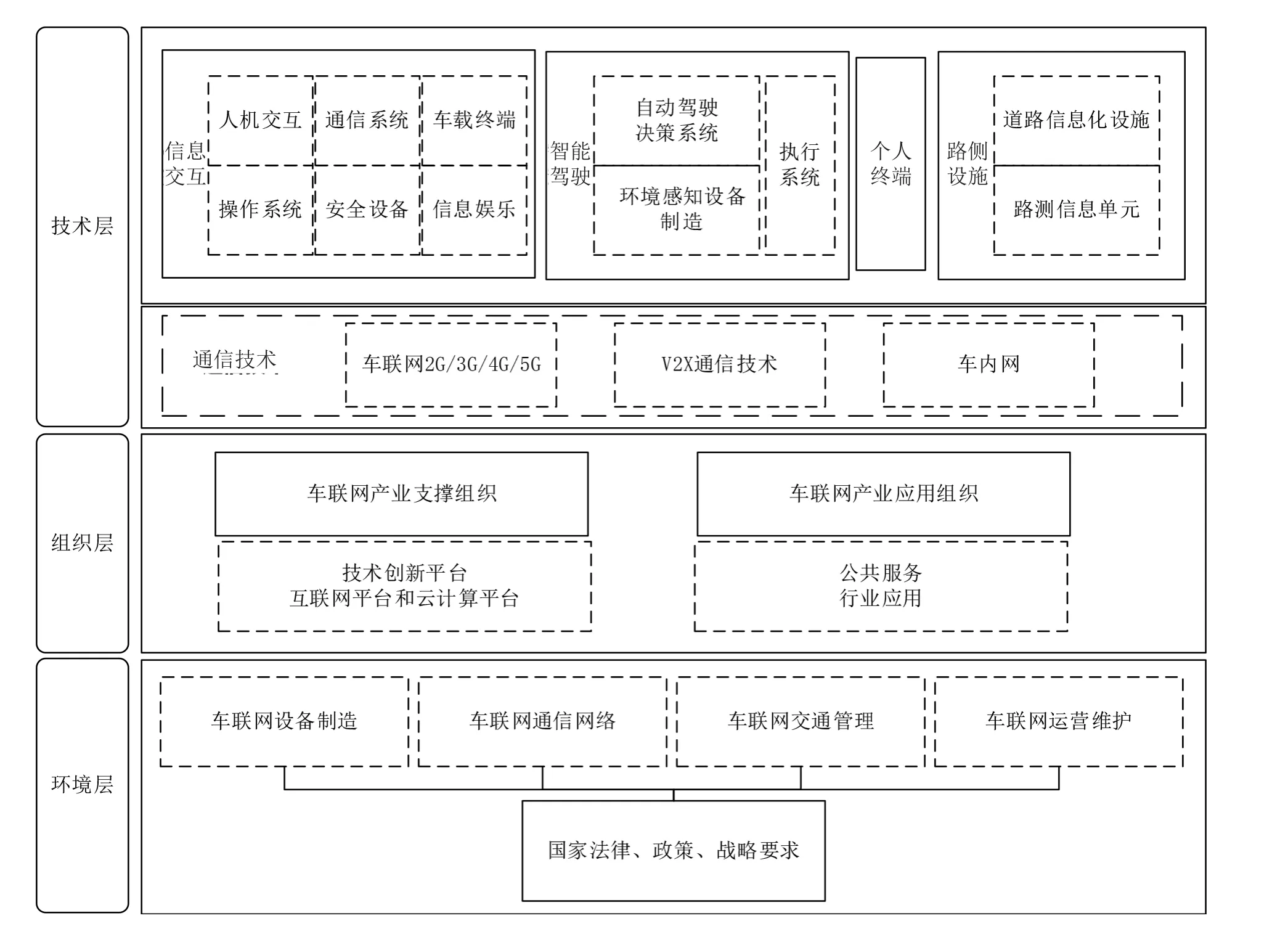

根据TOE框架,技术条件主要包括其核心技术能力、配套技术能力及技术设施基础等方面,重点分析技术在自身的发展和应用过程中的一系列行为对组织所造成的影响。对于组织条件,主要是根据组织与管理的视角来探索其中影响技术创新的因素,包括技术支撑(资源配置)组织与技术应用组织。对于环境条件,则包括外部需求与外部压力等多个方面,其中,宏观政策与政府管理会对技术应用的实际效果产生影响,但随着市场竞争的日益激烈与产业融合形式的复杂化,企业本身的价值网络关系治理也对技术应用产生了较大影响。因此,基于TOE框架与车联网产业生态发展特征,构建了车联网产业生态环境系统模型(见图1),由此可对车联网产业生态的演化及发展进行深入探索与挖掘。

图1 TOE框架下车联网产业构造模型

2 TOE框架下车联网产业生态演化分析

2.1 车联网产业生态的概念与动因

车联网是物联网在交通领域的集中体现。根据目前学界对车联网产业生态的定义,车联网产业生态是以车联网上下游产业链为基础,包括用户、合作者、监管者在内所形成的涵盖智能化信息交互、智能驾驶、个人终端、路侧设施以及通信技术所形成的一体化网络。而从广泛意义上来说,车联网产业生态的“耐寒”内涵在于产业全生命周期内产生的全部信息交换的对象。鉴于此,车联网产业生态的形成动因在于:(1)汽车工业的快速发展对汽车工业产业链结构造成了巨大影响;(2)云计算和大数据等新兴技术的创新融合为其智能化提供了有力的技术支持。2018年,工信部发布了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,对车联网产业布局、技术推进及综合应用等方面作出了统一部署。在新一轮技术创新驱动与市场机会影响的背景下,相关产业将重点打造以互联网、大数据和云计算等智能技术为依托,以节能环保和环境友好的能源技术开发为目的的新一代汽车产业体系。当前,车联网的技术研发和市场拓展已成为全球共识,多数发达国家纷纷出台相关政策规划,不断推进自身国家车联网的产业生态发展[6]。

2.2 车联网产业生态的架构创新

在车联网技术试验方面,人工智能技术与交通运输行业的结合也已经应用于深度研究中。作为核心技术的代表,大数据、云计算和自动驾驶等技术已经在很多地方进行了实地模拟和试行测试。例如广汽集团正不断推进车联网相关技术研发与试验,并为此设立自主的研发机构,包括广汽集团汽车工程研究院和汽车业务技术研发中心等,目前拥国家级商务技术中心、省级商务技术中心9个及省级工程中心2个,并与多所高校联合建立技术研发平台和基地,在多项核心技术上均在全国处于领先地位,也为车联网产业的发展奠定了坚实的技术基础[7]。在车联网应用示范方面,面对车联网的巨大市场机会,我国不断出台相关政策为车联网产业提供强有力支持,引导助力车联网产业的发展。2018年随着《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》的正式发布,全国多个城市建立了车联网示范区,搭建国家交通控制网络与智慧公路试点,快速推进车联网技术从试验走向商用,且也在不断加大对车联网行业生态基础设施建设的投入。

2.3 车联网产业生态的外部风险

(1)生态脆弱性风险。车联网产业的发展需要强大的云计算平台与大数据处理系统来支撑。就目前而言,相关汽车企业多以技术合作的形式与高校和相关科研机构进行合作,所参与的创新主体类型和数量还远远不足,尚未形成完善的利益联结机制,因此,产业生态系统在面对激烈的外部环境变化或者需求调整时容易表现出生态脆弱性,影响到整个车联网产业的稳定性[8]。

(2)盲目扩张风险。目前车联网产业得到了国家与地方政府的大力支持,智能算法及车载通信等关键技术研发进程不断推进,车联网产业迎来了快速扩张期。然而,随着开放式创新平台的建设,越来越多的新成员会参与到创新生态链中,在需求增长相对缓慢的背景下极容易导致盲目扩张,出现多数企业对于技术布局的潜在风险缺乏思考,忽略了创新效率的提升而热衷于“利己性”争夺等情况;另一方面,车联网产业链板块发展相对还不够平衡,盲目创新的现象随处可见,很难应对当前市场的多样性需求。

(3)匹配依赖风险。随着车联网产业生态演化的成熟,企业逐步建立围绕具体需求开展技术创新的模式,重点提升技术与需求的耦合协调,着重树立新的价值主张,创新生态系统由拓展细化向模块化分工过渡,创新主体间的相互依赖度得以提升[9]。但随着及用户群体参与程度的加深,创新生态的核心刚性反而会制约产业的可持续发展竞争力,即用户需求与创新合作模式的紧密关系提高了资源投入的专用性风险及配套资源的依赖性,导致在其他领域的开发能力以及应对需求变化的反应能力逐渐减弱。

3 对策建议

3.1 加快建立开放式创新体系,重点突破核心技术模块

开放式创新体系是指车联网核心企业与其产业链上下游企业的深度协作关系构成的一个整体,重点开发具有价值优势的新技术及其产品,从而为创新生态内各成员提供新的市场机会。开放式创新有利于提升创新生态环境内部成员的多样性及成员间利益关系的复杂程度,以此提升创新生态面对外部市场风险的应对能力。同时,由于技术合作的非线性机制,能够提升创新资源的配置效率与利用效率,更有助于车联网核心技术的突破并快速发挥其联动效应,有利于配套设施及下游企业的快速聚集,并通过合作平台衍生符合不同人群需求的产品,从而提升创新生态的稳定性[10]。

3.2 持续推进价值网络创新,逐步实现多功能需求覆盖

在价值网络方面,车联网产业应注重加大研发投入,提升创新能力,探索和完善创新汽车技术平台,注重体现智能化特征,推动数字化工厂建设,提升产品制造智能化程度,并以此吸引全球高级人才和战略合作伙伴,形成一批汽车技术行业的高精尖技术,建设智慧、开放、创新的车联网产业基地,通过打造技术领先优势,成为未来中国车联网市场的领导者[11]。另一方面,也应主动迎合市场需求,通过及时关注市场动态不断推进市场热门车型的迭代升级工作,对整车销售数据、配件需求情况、用户反馈意见等各维度进行分析,及时把握市场的需求和动态变化,根据市场热门需求和未来潜在市场,及时进行产品优化,提早进行市场安排和战略规划。

3.3 有效利用国家创新政策,拓展细化车联网发展空间

在当前政府对车联网产业发展大力支持的背景下,相关企业首先应紧抓政策红利,分析政策的扶持方向和扶持力度,重点突破自身在智能汽车关键部件(车间无线通信技术(V2X)模块、智能驾驶控制器等)和汽车(电机、电子控制)产业核心部件的技术攻关,促进产业规模、配套核心、制造智能化的形成,打造国际领先的智联新能源汽车智造区;利用好政府政策导向优势,重点发展传感器技术、高精度定位技术、智能车辆控制技术等核心技术,利用我国在长期演进技术(LTE)领域、互联网等行业的地位优势,开发出更符合顾客需要的汽车网络系统。其次,车联网企业应重视企业环境优化以及创新资源整合,以创新生态为核心力量,以核心技术为纽带,引入社会资本提供资金支持,充分整合研发部门、互联网企业和合作伙伴的能力,实现产业链整体结合,打造促进产业集群发展的多功能空间分布生态系统,提升企业自身在车联网制造业的核心竞争力。