2005-2018年东莞市SCIE与SSCI论文统计分析及政策建议

2020-08-27何艳

何 艳

(1.东莞图书馆;2.松山湖图书馆,广东东莞523808)

0 引言

2019年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布,提出要建设国际科技创新中心。东莞市地处广深科技走廊,是粤港澳大湾区的重要节点城市,并拥有散裂中子源和南方光源等重大科学装置,因此有必要对东莞市基础科研能力进行梳理分析。

科学引文索引扩展版(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)两个数据库分别收录了来自9 200多种全球知名学术期刊的自然科学论文和3 400多种全球知名期刊的社会科学论文[1]。由于SCIE和SSCI对期刊的遴选十分严格,作为目前用以评价学者、机构科研产出或学科发展的通用数据库,其评价指标体系得到国际社会的认可[2]。本文利用Web of Science数据库对东莞市2005年1月1日至2018年12月31日的SCIE、SSCI论文进行检索分析,对东莞市科研基础能力、学科发展方向,以及国际合作水平、论文发表机构分布、论文期刊来源进行分析,并结合东莞市的科研基础和未来规划,对其未来的科技创新发展提出对策与建议。

1 数据来源和检索策略

本文数据来源于SCIE和SSCI,数据统计时间为2005年1月1日至2018年12月31日,统计对象是以东莞市科研机构作为第一作者的SCIE和SSCI论文。检索策略如下:利用Web of Science筛选出SCIE和SSCI两个数据库;通过地址检索初步筛选出相关论文;接着进行数据去重和数据清洗,最终获取样本论文共计1 430篇(以下简称样本或样本论文)。

2 论文分析

2.1 论文数量

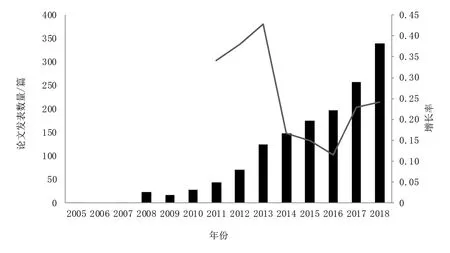

如图1所示,样本论文数量在2011年到2013年期间呈持续增长态势;由于基数的提高,2014年增幅有所下降;2016年以后增速进一步提升,其中2017、2018年的论文增长率分别为22.96%和24.19%,且2018年发表的论文数量达到了历年的最高值(339篇)。

图1 2005-2018年样本论文产出情况

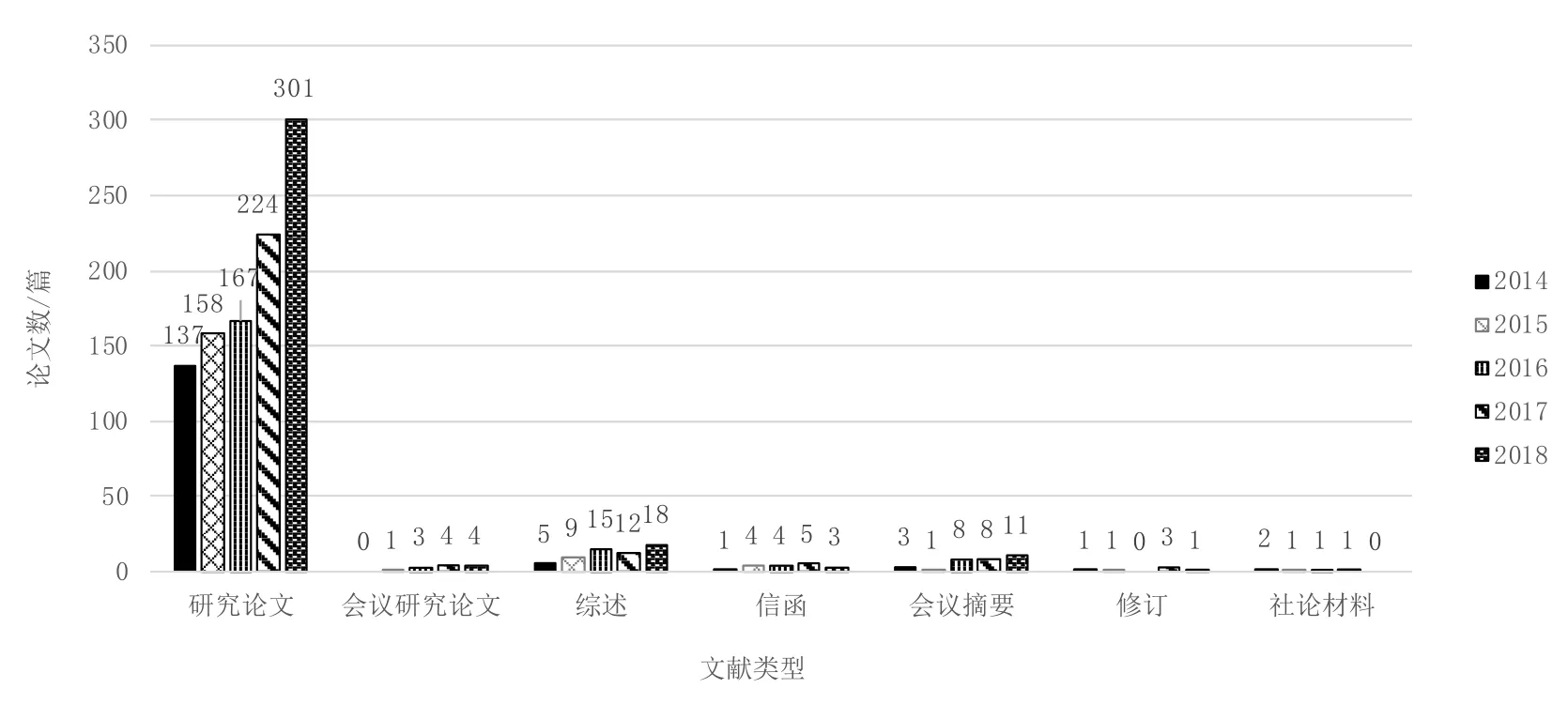

由图2可知,2014-2018年样本论文的文献类型主要为研究论文(article)和综述(review),其他类型的论文占比很低。其中,研究论文在2014-2018年期间分别占样本论文总数的91.95%、90.29%、84.34%、87.16%和88.79%。2018年 的339篇SCIE论文涉及7种文献类型,包括期刊研究论文、综述、会议摘要(meeting abstract)、会议研究论文(article/proceedings paper)、信函(letter),以及其他形式的论文(如修订(correction article)和研讨类文献(editorial item),其中,研究论文和综述的数量分别为301篇和18篇,占比分别为88.79%和5.31%。

图2 2014-2018年样本论文的文献类型分布

2.2 论文分区

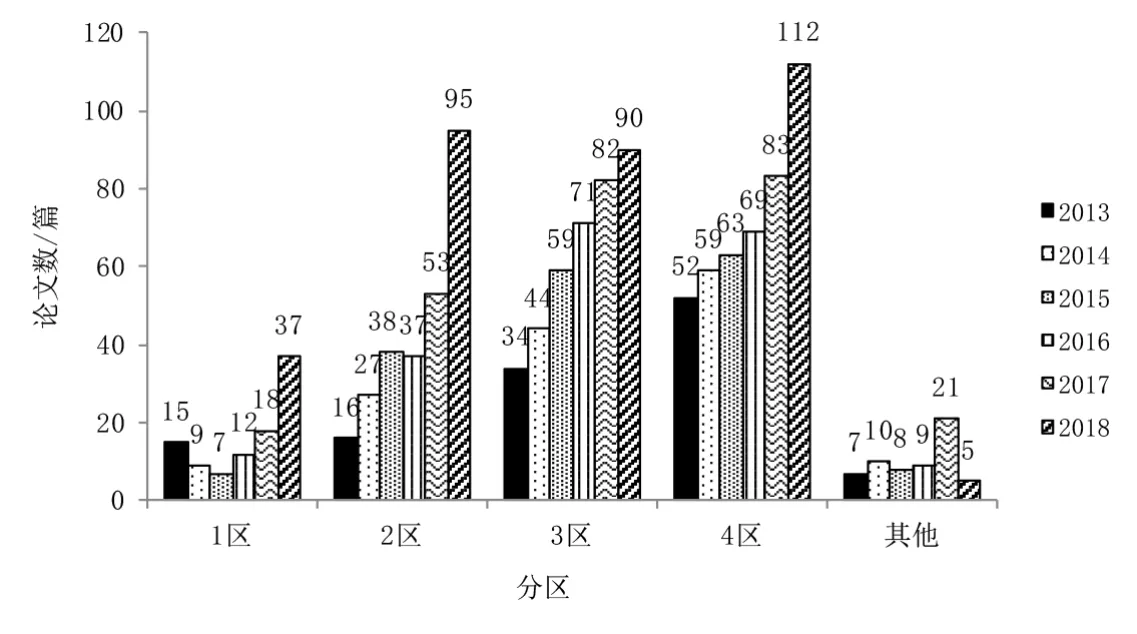

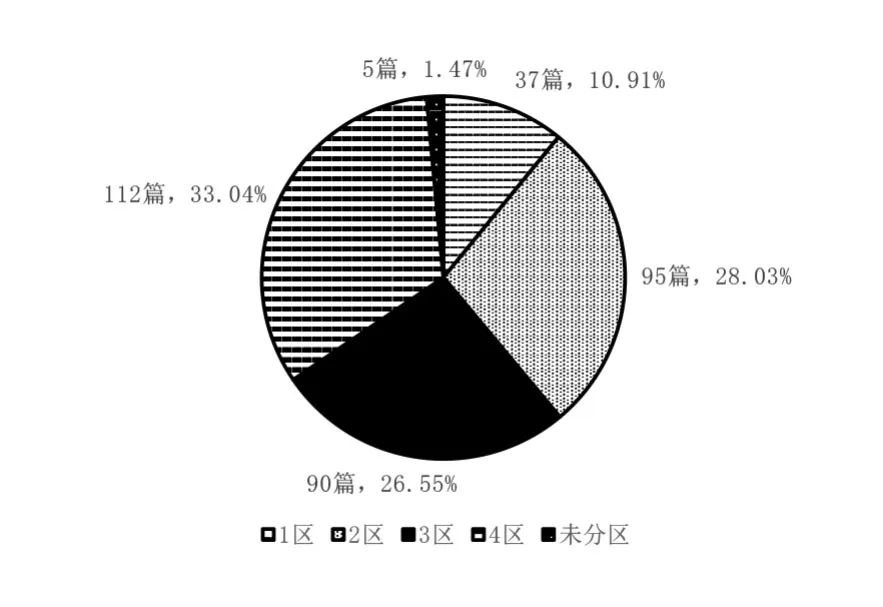

以中国科学院国家科学图书馆JCR期刊分区表1中科院JCR分区表将期刊分成13大类学科,分别为地学、地学天文、工程技术、管理科学、化学、环境科学与生态学、农林科学、社会科学、生物、数学、物理、医学和综合性期刊,每个学科的期刊按照3年平均影响因子由高到低降序排列,依次划分为4个区。其中,3年平均影响因子位于前5%的期刊为1区;其余3个区中各区所有期刊影响因子之和相等,按影响因子从高到低的顺序依次为2区、3区和4区。(以下简称中科院JCR分区表)为参考[3],对样本论文进行分区统计分析。2013-2018年,样本论文中,有98篇为1区论文,占样本论文总数的7.89%; 有266篇为2区论文,占比为21.42%;有380篇为3区论文,占比为30.60%;有438篇为4区论文,占比为35.27%;有60篇论文无分区,占比为4.83%(见图3)。其中,2018年的样本论文中,有37篇1区论文,占2018年样本论文数的10.91%;有95篇2区论文,占比为28.02%;有90篇3区论文,占比为26.65%;有112篇4区论文,占比为33.04%;有5篇无分区论文,占比为1.47%(见图4)。整体上,在2013-2018年期间样本论文中含有的1区和2区论文总数为29.3%,而在2018年该比例上升至38.9%。

图3 2013—2018年样本论文的分区统计

图4 2018年样本论文的分区统计

2.3 论文机构

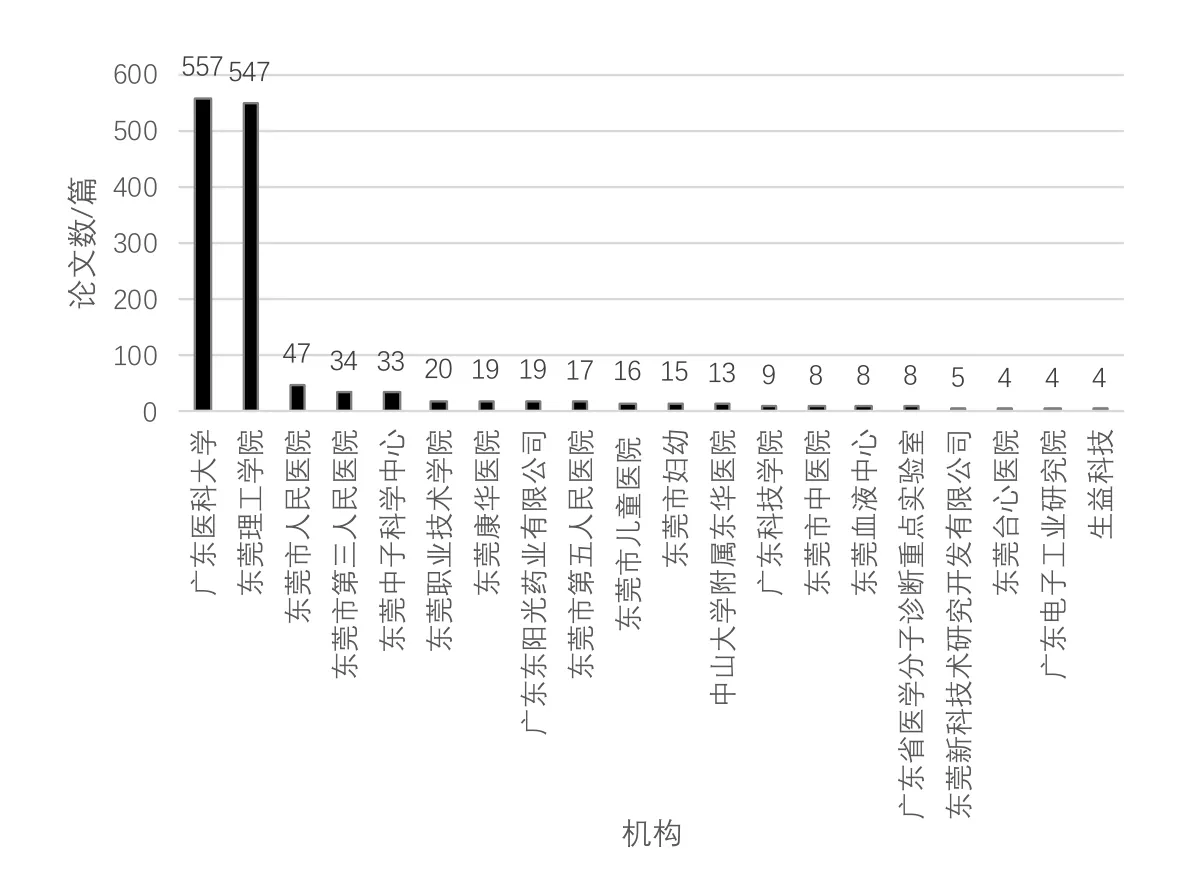

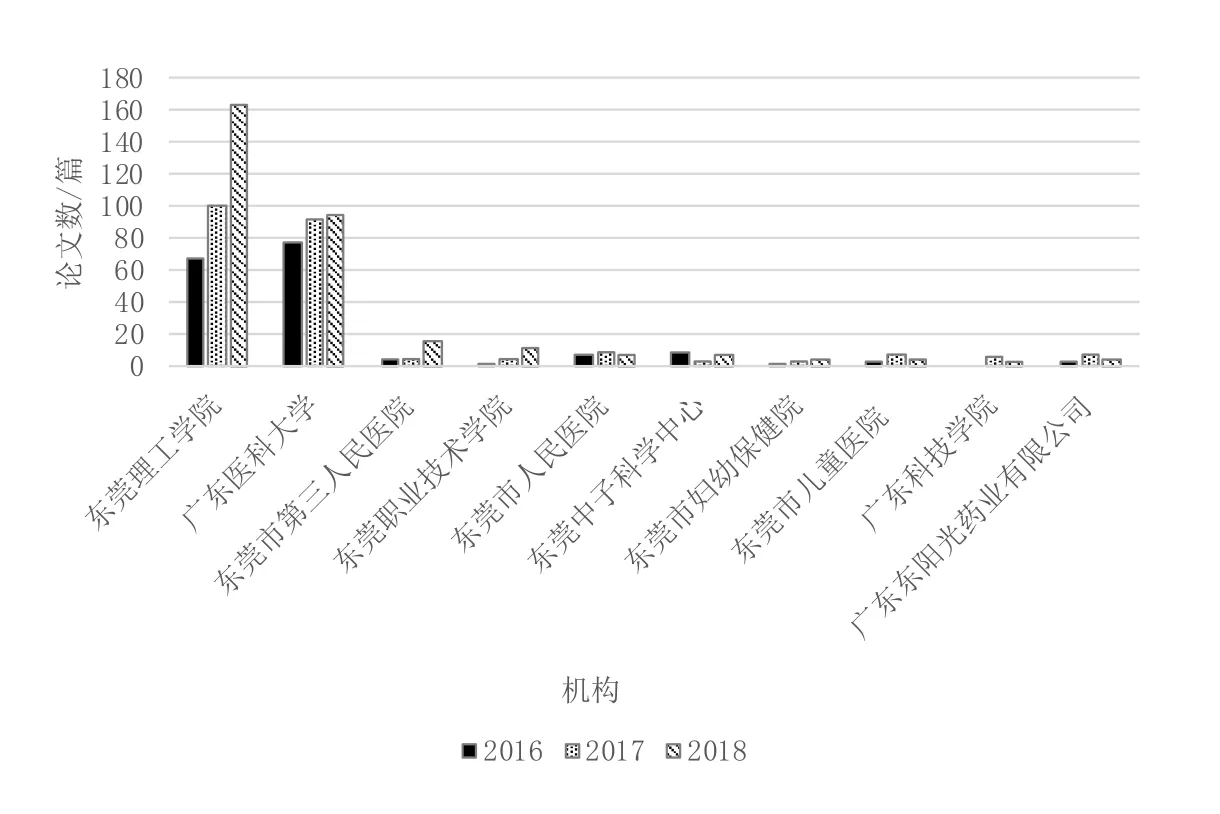

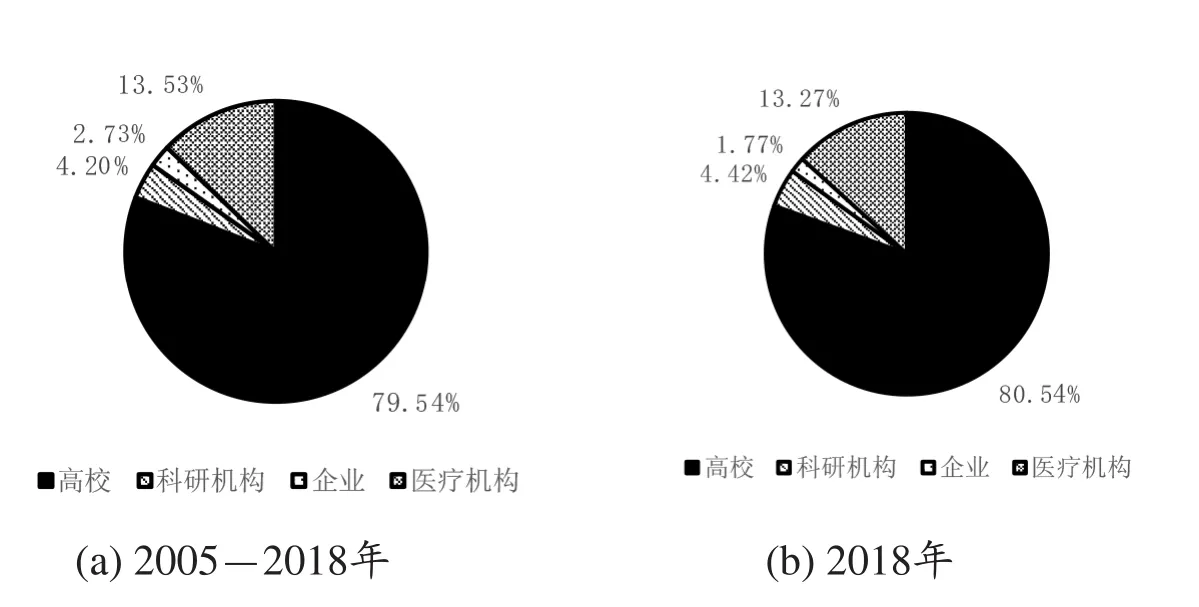

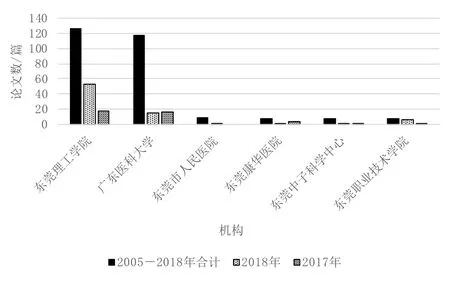

样本论文中,第一作者分别来自50家机构,其中样本论文发表总量排名前5位的机构分别为广东医科大学(557篇)、东莞理工学院(547篇)、东莞市人民医院(47篇)、东莞市第三人民医院(34篇),以及东莞中子科学中心(33篇),分别占样本论文总数的38.95%、38.25%、3.29%、2.38%和2.31%(见图5)。2018年的样本论文总数为339篇,其中,发文数量排名前5的机构分别为东莞理工学院(162篇,占比47.78%)、广东医科大学(95篇,占比28.02%)、东莞市第三人民医院(16篇,占比4.72%)、东莞职业技术学院(12篇,占比3.54%)和东莞中子科学中心(7篇,占比2.06%)。由图6可知,2016-2018年论文发表数量排名前10位的机构中,东莞理工学院的论文发表数量增长迅速,而广东医科大学的论文发表数量增长缓慢。本文对样本论文产出主体进一步分为高校、科研机构、医疗机构和企业四类,由图7可知,高校、医疗机构和科研机构是科技论文产出的主体,其发文数占样本论文总数的96.12%;2018年,企业发表论文数量仅占样本论文总量的1.77%。说明东莞市原始科技创新力量集中在高校,企业的基础研究能力弱。

图5 2005-2018年东莞市发文数多于4篇的机构

图6 2016-2018年东莞市论文发表数排名前10的机构

图7 东莞市SCIE和SCCI论文的产出主体分布

2.4 论文国际合作

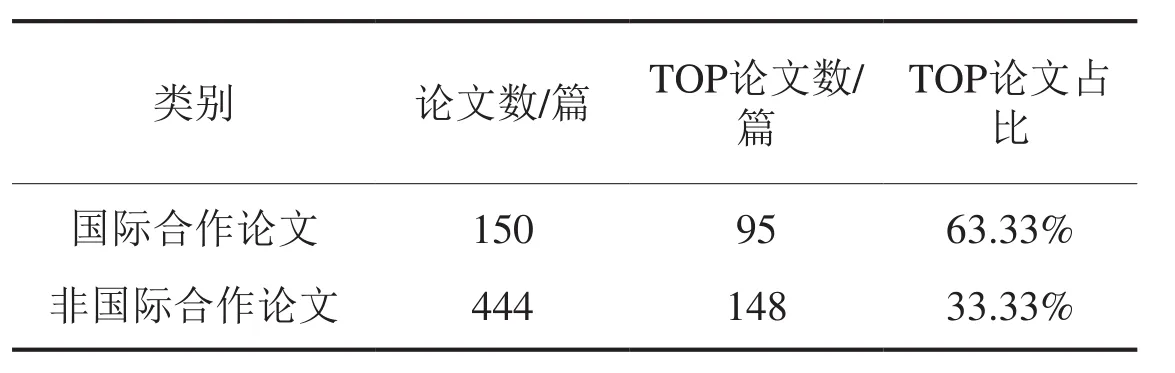

样本论文中有303篇国际合作论文,占比为20.29%;非国际合作论文有1 190篇,占比为79.71%。发表国际合作论文的单位主要包括东莞理工学院、广东医科大学、东莞市人民医院、东莞中子科学中心、东莞职业技术学院和广东省医学分子 诊断重点实验室(见图8)。随着论文发表数的增长,国际合作论文的绝对数也在逐年上升。2018年样本论文中国际合作论文共有81篇,占比为24%,与2017年相比,在论文数量上增加了34篇,增长了5.6%。其中,东莞理工学院的国际合作论文有52篇,占比为32.3%;广东医科大学的国际合作论文有15篇,占比为15.9%。另外,与非国际合作论文相比,国际合作论文含有中科院JCR分区的1区和2区论文数量较多(见表1),说明国际合作论文的水平和质量相对较高。

图8 样本国际合作论文的机构分布

表1 2018年样本论文中TOP论文占比

2016年,与东莞市机构合作发表论文的国家(地区)有11个;2017年,合作发表论文的国家(地区)增加到14个;2018年,合作发表国际论文的国家(地区)增至17个,包括美国、日本、澳大利亚、加拿大、中国台湾、中国香港、德国、法国、北爱尔兰、瑞典、荷兰、韩国、新加坡、印度、伊朗、马来西亚和沙特阿拉伯。表明随着产业升级及对科研越加重视,东莞市的国际合作广度也在逐步提升。2018年,样本论文中国际合作论文的研究领域集中于工程科学(19篇)、化学(15篇)、材料科学(14篇)、计算机科学(9篇)和临床医学(5篇),生物与生物化学、分子生物学与遗传学分别为4篇,药理学与毒理学、环境科学与生态学分别为3篇,物理学为2篇,多学科研究、神经科学与行为科学、社会科学分别为1篇。

以合作作者所在地区为准,对样本国际论文合作的国家(地区)进行统计,发现与东莞市合作发表国际论文数最多的前5位国家(地区)包括美国、中国香港、澳大利亚、日本和加拿大,分别占样本国际合作论文的35.88%、14.97%、5.93%、5.93%和4.52%。

图9 2005-2018年样本国际论文的合作国家(地区)分布

2.5 论文学科分布

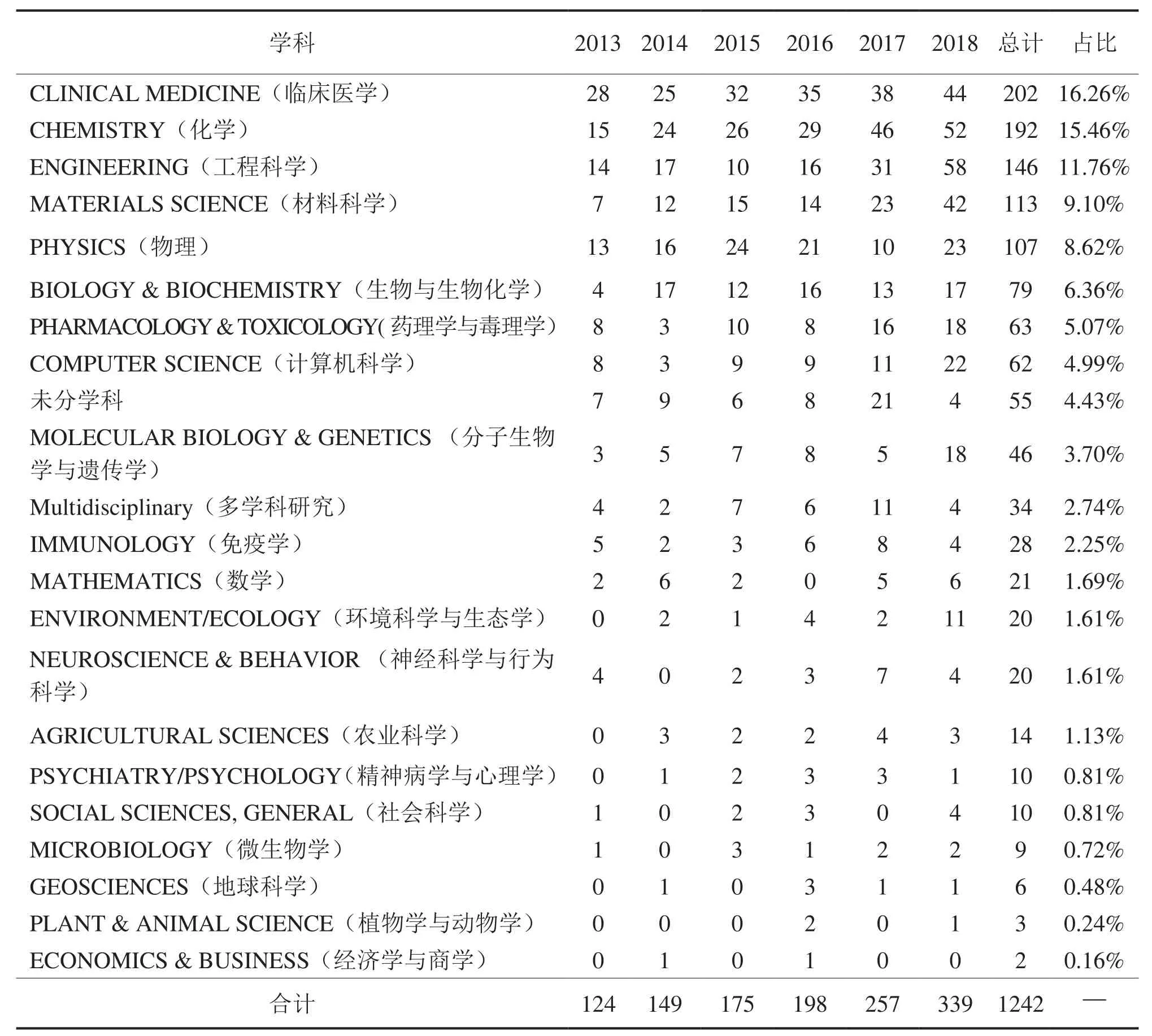

从表2可见,2013-2018年的1 232篇样本论文中,除了55篇无法对应ESI学科外,其余1 177篇论文涉及ESI中的21个学科。其中,论文数位列前5位的学科分别是临床医学(202篇,占16.26%)、化学(192篇,占15.46%)、工程科学(146篇,占11.76%)、材料科学(113篇,占9.10%)和物理(107篇,占8.62%)。2018年的339篇样本论文中,除4篇无法对应到ESI学科外,其余335篇论文涉及ESI中的19个学科,但未有空间科学、经济学与商学方向的研究论文。其中,论文数名列前5位的学科分别为工程科学(58篇,占17.11%)、化学(52篇,占15.34%)、临床医学(44篇,占12.98%)、材料科学(42篇,占12.39%)和物理(23篇,占6.78%)。以上数据表明东莞市的优势学科为工程科学、化学、临床医学和材料科学,但是论文总体发表数量不高,即使是排名第4位的材料科学,2018年的发文量仅有42篇。

表2 2013-2018年样本论文的ESI学科分布 单位:篇

3 结论

3.1 科研情况分析

结合东莞市SCIE和SSCI科技论文统计情况,发现目前东莞市的科研情况存在以下几个特点:

(1)基础科研水平不断提升。从2005年发表第一篇SCIE、SSCI论文以来,发表论文数量一直呈上升趋势,2018年达到历史最高值,为339篇。自2005年以来,东莞市创办了广东医学院东莞分校,引进了国家级重大科技项目中国散裂中子源。截至2018年年底,东莞市引进了32家新型研发机构,包括清华东莞创新中心、华南协同研究院、中科院云计算中心、电子工业研究院等,这些研发机构对于提升东莞市基础研究与应用研究水平发挥了重大作用。值得一提的是,广东医科大学的引入为整个东莞市临床医学研究起到了重要的促进作用。然而,为满足未来科技创新发展需要,东莞市的总体基础科研能力还需进一步提升。

(2)学科发展与产业发展相契合。2013-2018年发表的SCIE、SSCI论文中,按照学科分类,发文数排在前5位的学科分别是化学、临床医学、工程科学、材料科学和物理,而东莞市五大支柱产业为电子信息制造业、电气机械及设备制造业、纺织服装鞋帽制造业、食品饮料加工制造业和造纸及纸制品业,特色产业为玩具及文体用品制造业、家具制造业、化工制造业、包装印刷业和电力供应业[4]。由此可见,东莞市基础科研的学科领域与其产业发展布局相一致,目前具备的科研基础为东莞市的产业发展提供了有力支撑。

(3)国际合作能力不断加强。东莞市的国际合作论文数量不断增长,2018年的339篇论文中就有81篇国际合作论文。另一方面,国际论文合作的区域范围进一步扩大,从2016年的11个国家(地区)发展到2018年的17个国家(地区),特别是随着“一带一路”倡议的进一步实施,与“一带一路”沿线国家的科研合作也将进一步加深。

(4)论文产出主体以高校和科研机构为主。其中,高校以东莞理工学院和广东医科大学为主,东莞理工学院在工程技术、化学、材料科学和物理科学方面具有发展优势,而广东医科大学则以临床医学为主;企业的论文产出相对较低,主要是因为企业以应用研究为主,其产出更多的是专利文献。

3.2 建议

通过对东莞市历年SCIE、SSCI论文情况进行分析,可以看到东莞市为产业转型升级所作出的努力,其基础科研能力逐步提升,国际合作进一步加强,学科发展为产业提供了有力的支撑;但同时,也看到了其中的不足,如2018年的SCIE、SSCI论文总量为339篇,增长率为24.19%,数量不高、增长乏力。为提升东莞市科技创新能力,提高东莞市综合竞争能力,围绕“湾区都市,品质东莞”发展战略,本文提出以下建议:

(1)结合未来的产业规划,梳理重点学科方向,加大科研投入。根据《东莞市重点新兴产业发展规划(2018-2025 年)》,面向2025年,东莞市需加快动能转换,坚持传统产业提质增效,坚持优势产业巩固发展,聚焦新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、生命科学和生物技术五大新兴领域,突破新一代人工智能、新一代信息通信、智能终端等十大重点产业[5]。据2018年东莞市SCIE、SSCI论文的ESI学科分布显示,东莞市在材料、生物与生物化学、分子生物学与遗传学和免疫学领域发表的论文分别为42篇、17篇、18篇和4篇,学科基础研发支撑力不足,未来在高校发展、合作办校、人才引进等方面应适当向这几个学科倾斜。同时,有研究显示,高校基础研究投入与其产出呈正相关性[6],因此东莞市应针对现有需要解决的重大科研项目以及科技难题,加大科研投入,助力解决相关产业“卡脖子”技术问题,提升基础科技成果产出,重点提高对东莞理工学院和广东医科大学的科研投入,提升科研管理水平,如集中力量打造东莞理工学院工程技术ESI学科[7],为东莞市打造国际制造名城提供科技基础。

(2)充分利用好大科学装置,发展相关应用学科。东莞市目前已有的大科学装置包括中国散裂中子源和南方光源。其中,散裂中子源装置是研究物质材料微观结构的理想探针,主要应用领域包括量子和无序材料、材料科学和工程、软物质和生物科学、能源与环境科学[8];南方光源即为同步辐射光源装置,是探测物质微观结构的“探测灯”,同为物质微观结构探针,广泛应用于材料科学、纳米科学、凝聚态物理和生命科学、新能源电池、生物医学成像等科学研究[9]。这两个大科学装置的应用方向同时也是新型产业发展的研究基础,因此,东莞市应积极发展大科学装置应用学科[10],如新能源、新材料、生物科学和高分子科学等,为东莞市提升原始创新能力提供源动力。

(3)提高国际交流能力。通过统计数据可以发现,东莞市高影响力论文的占比相对较低,需要进一步提高具有高影响力的高质量论文比例。分析显示,样本国际合作论文中,高影响力的论文高达70%。东莞市可以以散列中子源、松山湖材料实验室、东莞理工学院等重要科研机构和华为等知名企业为依托,以松山湖生态园区优美环境为基础,承办相关学科的国际研讨会,为东莞市学者提供与世界各地学者进行交流合作的机会,提升东莞市的影响力和形象,同时产出更具有影响力的学术论文。

(4)建立长效的人才激励政策。人才是科研的源动力,只有拥有优秀的科技人才,才能取得突破性的科技成果。东莞市应参考同类城市人才政策,结合本市发展的优缺点,制定一系列引进人才、留住人才的激励政策;同时,继续加强同国内外高校联合培养人才。加强城市基础设施建设,特别是医疗基础设施建设,提升基础医疗研究水平,这样才能吸引和留住科技人才。只有在人才数量高速增长的情况下,才能促进科技论文的数量高速增长,为东莞市的科技创新提供动力。

(5)继续支持发展工程科学和化学学科。在高端制造、精密仪器,以及制鞋业、食品加工、造纸业等传统制造业提供有利支撑外,需进一步加大对材料科学、生物与生物化学、分子生物学与遗传学、免疫学和新能源方向的投入,提高东莞市的基础医疗水平,促进大健康产业的发展,以提高大科学装置的利用度。