膝胸卧位联合屈膝侧卧位纠正胎儿枕后位的效果观察

2020-08-27牟兰芳沈萍华施琴琴

牟兰芳,沈萍华,施琴琴

湖州市妇幼保健院,浙江湖州 313000

近年来,随着新型产时服务模式的大力提倡,自然分娩的优点深入人心,我国自然分娩率得到有效提高。但由于分娩过程中的不确定性因素,只有在试产中才能确定采取何种分娩方式,部分产妇最终试产失败而选择剖宫产。其中,头位难产是导致试产失败的重要因素之一。持续性枕后位占头位难产的60%~70%,占分娩的5%[1]。持续性枕后位产妇的胎儿头部不能用最小的径线来衔接,与骨盆之间很容易出现不对称情况,导致胎儿头部俯屈不良,胎儿头部在宫缩时不能及时压迫宫颈,或胎儿枕部过早压迫直肠,迫使产妇控制不住地过早屏气用力,造成宫颈水肿[2],导致产程时间延长,甚至停滞,使剖宫产率显著增加。如何降低因持续性枕后位引起的剖宫产成为目前临床急需解决的问题之一。目前临床上产妇常规采取传统仰卧截石位,但是这容易使胎儿在重力作用下处于子宫后壁,胎头多以枕后位入盆,同时传统仰卧截石位骨盆空间有限,产道狭窄,也容易导致胎头下降阻力增大,产程过长[3]。研究表明,膝胸卧位联合屈膝侧卧位可使得胎儿背部逐渐往产妇前方、侧方移动,胎头慢慢退出骨盆后再重新入盆,有利于胎儿在下降过程中逐渐旋转至枕前位,从而加速产程进展。本研究采用膝胸卧位联合屈膝侧卧位纠正胎儿枕后位,使产妇顺利分娩。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

本研究获得医院伦理委员会审核批准。纳入标准:经阴道检查及B超确诊为持续性枕后位;骨盆外测量正常,无头盆不称;采用硬膜外镇痛自然分娩的初产妇;知情同意,自愿参加本研究。排除标准:合并心、肝、肺、肾功能障碍等疾病,合并妊娠其他疾病。2018年3月至6月,选取符合纳入标准的产妇200例,按随机数字表分为对照组和观察组各100例。观察组:年龄21~30岁,平均(26.65±1.53)岁;孕37~41+2周,平均(38.26±2.15)周;枕左后位66例,枕右后位34例;高中15例,大专及本科75例,研究生及以上10例;胎儿体质量2 400~3 900 g,平均(2 853.21±381.35)g。对照组:年龄20~31岁,平均( 25.27±1.75)岁;孕38~40+5周,平均(37.63±3.28)周;枕左后位71例,枕右后位29例;高中14例,大专及本科78例,研究生及以上8例;胎儿体质量2 400~3 800 g,平均(2 678.31±421.33)g。两组产妇一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1对照组

采用传统的仰卧截石位。产妇入院后统一实行家庭化分娩护理,向产妇及家属讲解自然分娩的优点及过程,实时告知产程进展,提高产妇对自然分娩的信心。产妇在进入活跃晚期后(宫口开6 cm以上),评估胎方位,通过阴道检查,根据胎儿大小囟门、骨缝、耳廓朝向等辨识胎方位,通过B超,根据胎儿脊柱、眼眶位置确诊胎方位。上产床呈仰卧位待产,待产妇进入第二产程后,双脚稍屈置于产床两旁的脚架,双手紧握两边扶手,由助产士指导产妇配合子宫收缩屏气用力等常规护理进行分娩。在产程观察及分娩过程中,如出现胎儿宫内窘迫、第二产程延长等,行产钳或剖宫产结束分娩。

1.2.2观察组

在常规护理基础上实施膝胸卧位联合屈膝侧卧位。向产妇及家属讲解膝胸卧位联合屈膝侧卧位的优点及方法,以增加产程中对特殊体位的配合度。确认枕后位后让产妇排空膀胱,然后上产床给予体位指导。首先给予膝胸卧位,抬高产床背部,让产妇呈俯卧姿势,双膝平行着于产床上,双前臂屈起高于胸部,平贴床面,两大腿与床垂直,小腿与床平行,双膝分开与肩同宽,尽量抬高臀部,躯干斜靠产床背部,与大腿之间的夹角大于90°。活跃晚期宫缩时指导产妇深呼吸减轻疼痛,也可适度左右摇摆臀部,使骨盆有不同的倾斜角度,宫缩间歇期充分休息,适当补充能量,保持该体位20~30 min。进入第二产程后,实行屈膝侧卧位,床头抬高30°,产妇侧躺于产床上,背与产床面垂直,上身可前倾,宫缩时贴近产床的腿伸直,另一条腿踩于床架上,双手拉住同侧产床扶手,指导产妇宫缩时深吸气,使用腹部压力向下屏气用力,当感到无力时立刻换气并继续重复屏气用力动作,直到宫缩结束。在宫缩间隙期产妇双腿并拢或放置床上全身放松,等待下一阵宫缩。采取对侧侧卧位,胎儿左枕后位则产妇向右侧侧卧,胎儿右枕后位则产妇向左侧侧卧,同样坚持该体位20~30 min。结束后复查胎方位,如果未改正为枕前位,可行多次重复。在产程观察及分娩过程中,如出现胎儿宫内窘迫、第二产程延长等,行产钳或剖宫产结束分娩。

1.3 观察指标

1.3.1胎位纠正率

进入第二产程后,每20~30 min复查一次,评估胎方位纠正情况,直到胎头拔露,准备接生为止。胎位由枕后位转至枕前位视为胎位纠正。胎位纠正率=胎位纠正例数/总例数×100%。

1.3.2自然分娩率

分娩方式包括自然分娩、产钳助产和剖宫产。自然分娩率=自然分娩例数/总例数×100%。

1.3.3第一产程和第二产程时间

参照第8版《妇产科学》[1],第一产程分为潜伏期和活跃期:潜伏期为宫口扩张缓慢阶段,一般初产妇不超过20 h,经产妇不超过14 h;活跃期为宫口扩张的加速阶段,可在宫口开至4~5 cm,最迟至6 cm,进入活跃期,直至宫口开全,此期宫口扩张速度应≥0.5 cm/h。第二产程初产妇不应超过2 h,硬膜外麻醉无痛分娩时以不超过3 h为标准。

1.3.4新生儿窒息率

参照《实用新生儿学》[4]Apgar评分判断标准:包括新生儿出生时的心率、呼吸、肌张力、反射和皮肤颜色5项内容,每项0~2分,共0~10分,Apgar评分越高,表示窒息程度越轻,0~3分为重度窒息,4~7分为轻度窒息。新生儿窒息率=新生儿窒息例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件进行分析,采用Mann-WhitneyU检验和x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组胎位纠正率比较

对照组胎位纠正例数为62例,纠正率为62.0%,观察组胎位纠正例数为81例,纠正率为81.0%,经比较,x2=8.858,P=0.003,差异有统计学意义。

2.2 两组分娩方式及自然分娩率比较

两组分娩方式及自然分娩率比较见表1。观察组自然分娩率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组分娩方式及自然分娩率比较

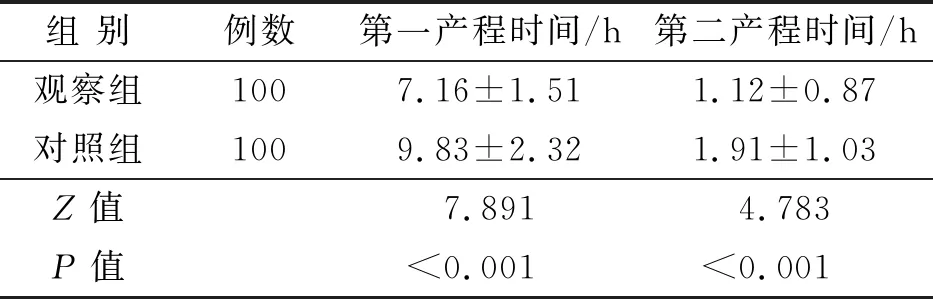

2.3 两组第一产程和第二产程时间比较

观察组第一、二产程时间明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组产程时间比较见表2。

表2 两组第一产程和第二产程时间比较

2.4 两组新生儿窒息率比较

两组新生儿窒息率比较,差异无统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组新生儿窒息率比较

3 讨论

3.1 膝胸卧位联合屈膝侧卧位可纠正异常胎位

传统仰卧截石位使胎儿随着重力的作用逐渐下沉,与子宫后壁靠近,且子宫也会对产妇脊柱进行施压,固定了胎儿的纵轴部位,也会出现枕后位的现象[5]。本研究观察组在活跃晚期采取膝胸卧位,能使骨盆有不同的倾斜角度,将胸部处于最低点。在羊水中胎儿处于浮动的状态,以及间歇的宫缩作用下,胎头由于俯屈下降而引发重力变化,会从骨盆中退出,之后在强烈的宫缩作用下发生转变,以利于调整为枕前位。然后再次进入骨盆,在浮力和重力的影响下,胎儿不断前移并转变为枕前位,可有效降低发生胎头俯屈不良的概率[6]。在第二产程观察组采取屈膝侧卧位可调整骨盆线,有助于骶骨向骨盆后方移动,避免产妇及胎儿因自身重量引起骶尾关节扩张不充分,导致骨盆出口狭窄,从而使侧卧位中母体产轴与胎儿的纵轴一致,有效调整胎头位置,同时利用骨盆后三角,增加骨盆出口平面,促进胎儿下降,帮助胎头顺利适应产道,完成衔接[7-8]。本研究结果显示,观察组胎位纠正率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3.2 膝胸卧位联合屈膝侧卧位能有效缩短第一产程和第二产程时间

进入活跃晚期或第二产程后,枕后位产妇若采用传统仰卧截石位,胎儿旋转至枕前位的可能性降至最低,因胎背受重力作用下沉,胎头因俯屈不全易顶压在耻骨联合上,增加了头位难产的发生率。同时,传统仰卧截石位也不符合正常分娩的生理体位,限制了骨盆可塑性,会缩小产道,增加难产可能性,并延长产程,加大产妇体力的消耗,继发宫缩乏力[9]。在产程中选择膝胸卧位联合屈膝侧卧位可有效调整胎头位置,促使胎儿下降,也可引起骨盆形状的细微改变,以提供更大的骨盆空间,使胎头转动速度加快,促进分娩,从而有效缩短产程[10-11]。此外,屈膝侧卧位可增强产妇四肢肌群、腹肌、盆底肌的收缩力,增强产力,提高产妇的舒适度,从而促进分娩的顺利进行[12]。本研究结果显示,观察组第一产程和第二产程时间较对照组短,差异有统计学意义(P<0.05)。

3.3 膝胸卧位联合屈膝侧卧位能显著提高自然分娩率

研究表明,仰卧位不利于骨盆活动和局部血液循环,产妇在仰卧情况下胎头直接压迫耻骨联合,增加产妇疼痛感,继发宫缩乏力,导致产程延长或剖宫产率增加[13]。通过膝胸卧位联合屈膝侧卧位体位的变换,能及时纠正胎位异常,减轻产妇心身负担,放松会阴,加快产程,有助于胎头缓慢、节律性下降,扩张阴道及会阴,实现自然分娩[14]。同时,使用膝胸卧位联合屈膝侧卧位时产妇坐骨棘间径可增加约6 mm,骨盆出口后矢状径可增加约3 mm,坐骨结节间径亦有所增加,有利于纠正胎位异常,对帮助产妇自然分娩具有积极作用[15-16]。本研究结果显示,观察组自然分娩率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。而两组新生儿窒息率差异无统计学意义(P>0.05),说明膝胸卧位联合屈膝仰卧位能提高自然分娩率,且不会增加新生儿窒息风险。