论吴宓新人文主义思想对当前教育教学的启示

2020-08-26王启伟

王 翔,王启伟

(淮北师范大学 外国语学院,安徽 淮北 235000)

新人文主义兴起于二十世纪初,该学派的中国学者主要有吴宓、梅光迪、胡先骕等人,他们以东南大学的《学衡》为阵地,“论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知”,强调“以中正之眼光,行批评之职事。无偏无党,不激不随”[1],在新思潮泛滥的二十世纪上半叶竭力宣扬新人文主义。中国新人文主义代表吴宓认为:“中国之人文文艺复兴运动绝不可忽略道德,不可盲从今日欧西流行之说,而提倡伪道德。若信功利主义过深,则中国所得于西方者,只不过打字机电话汽车等机器,或且因新式机器之精美,中国人亦以此眼光观察西方之文学,而膜拜卢骚(卢梭)以下之狂徒。治此病之法在勿冒进步之虚名,而忘却固有之文化,再求进而研究西洋自希腊以来真正之文化,则见此二文化均主人文,不谋而有合,可总称为遂古以来所积累之智慧也。”[2]吴宓接过新人文主义的衣钵,反对功利主义,反对卢梭个人情感主义至上论,提倡希腊古典文化和中国传统文化的精髓。

吴宓在其文化观、文学观、人生观、价值观、教育观等多方面探求并推行新人文主义,他在文化层面反对“人事之律”(law for man)领域的进化论说,在教育层面提倡会通古今中外的新人文主义教育。对其所译新人文主义作品的分析探讨,无疑对当下国人道德教育具有镜鉴意义。

1 新人文主义溯源

第一次世界大战打破了西方文明的神话,让一些学者反思社会秩序失衡的深层原因,主要代表是美国哈佛大学的欧文·白璧德(Iring Babbitt,1866-1933)。他旗帜鲜明地反对弗兰西斯·培根(Francis Bacon)的“科学主义”以及让·雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)的“浪漫主义”。西方文艺复兴用人性反对神权,用理性反对蒙昧,用个性解放反对禁欲主义,人的思想意识得到前所未有的解放。但是,人文主义在脱离了道德层面的规训及约束,对人性欲望的无限扩大,导致人欲的不可遏制。另外,培根所强调的“知识就是力量”,虽然让人的创造力得到空前的提高,但也致使西方世界发展的主流趋向于物质主义,或曰科学主义。卢梭对自然人性和个人欲求的推崇,打开了人们内心自然欲望的闸门,导致人们的自我崇拜及纵欲主义的蔓延。

1908年,新人文主义肇始之作《文学与美国的大学》出版,白璧德在著作中依据价值取向的不同,将人文主义区分为科学人文主义、情感人文主义和古典人文主义。以培根为代表的科学人文主义认为大学教育的目的是获取科学技术,凸显教育功利性、实用性;以卢梭为代表的情感人文主义则陷入不受抑制的个人主义。其学说大旨是“西洋近世物质之学大昌,而人生之道理遂晦,科学实业日益兴盛,而宗教道德之势力衰微,人不知所以为人之道。于是众惟趋于功利一途,而又流于感情作用,中于诡辩之说”[3]。白璧德认为科学人文主义和情感人文主义是现代文明失衡的根源,他们混淆了“物质之律”(law for thing)和“人事之律”,对物质和机械的追求,以及不加遏制的人性欲望取代了人们对精神世界的完善。新人文主义理论来源于西方的柏拉图和亚里士多德,以及东方的孔子和释迦摩尼,通过恢复古希腊文化、基督教文化、儒家文化和佛教文化,以东西方传统文化中的人文主义思想拯救、规范并重建现代文明。在古典人文主义基础上,白璧德针对世道人心的堕落,以及战后文明的崩溃提出新人文主义(neohumanism),来匡正近代文明秩序的失衡。

2 吴宓翻译及其蕴含的新人文主义思想

吴宓笃信作为“人事之律”的教育,其核心是在不求助于外部力量干涉,通过人的内心实现“内在制约”(inner-check),也就是实现人的“高上意志”(the higherself)对“卑下意志”(the lowerself)的“内在制约”。吴宓教育生涯所践行的新人文主义教育观融合了中西传统文化,从古希腊及古代中国儒家文化中探寻教育的本质,并不像新文化运动倡导者将传统文化消灭殆尽,而是依照“人事之律”,吸收传统文化精华。吴宓新人文主义教育观,正是从古希腊文化,中国传统文化中汲取优秀成分,兼收并蓄,在教育实践中进行新文化创造。

吴宓师承白璧德,作为新人文主义在中国的主要衣钵传承人,吴宓尝试以各种途径介绍传播新人文主义思想,《学衡》刊登了大量文章来“昌明国粹,融化新知”,成为所谓“文化守旧派”捍卫其思想的主阵地。吴宓对白璧德等人的作品,以及西方诗歌诗论等方面的翻译彰显了他所提倡的新人文主义思想。

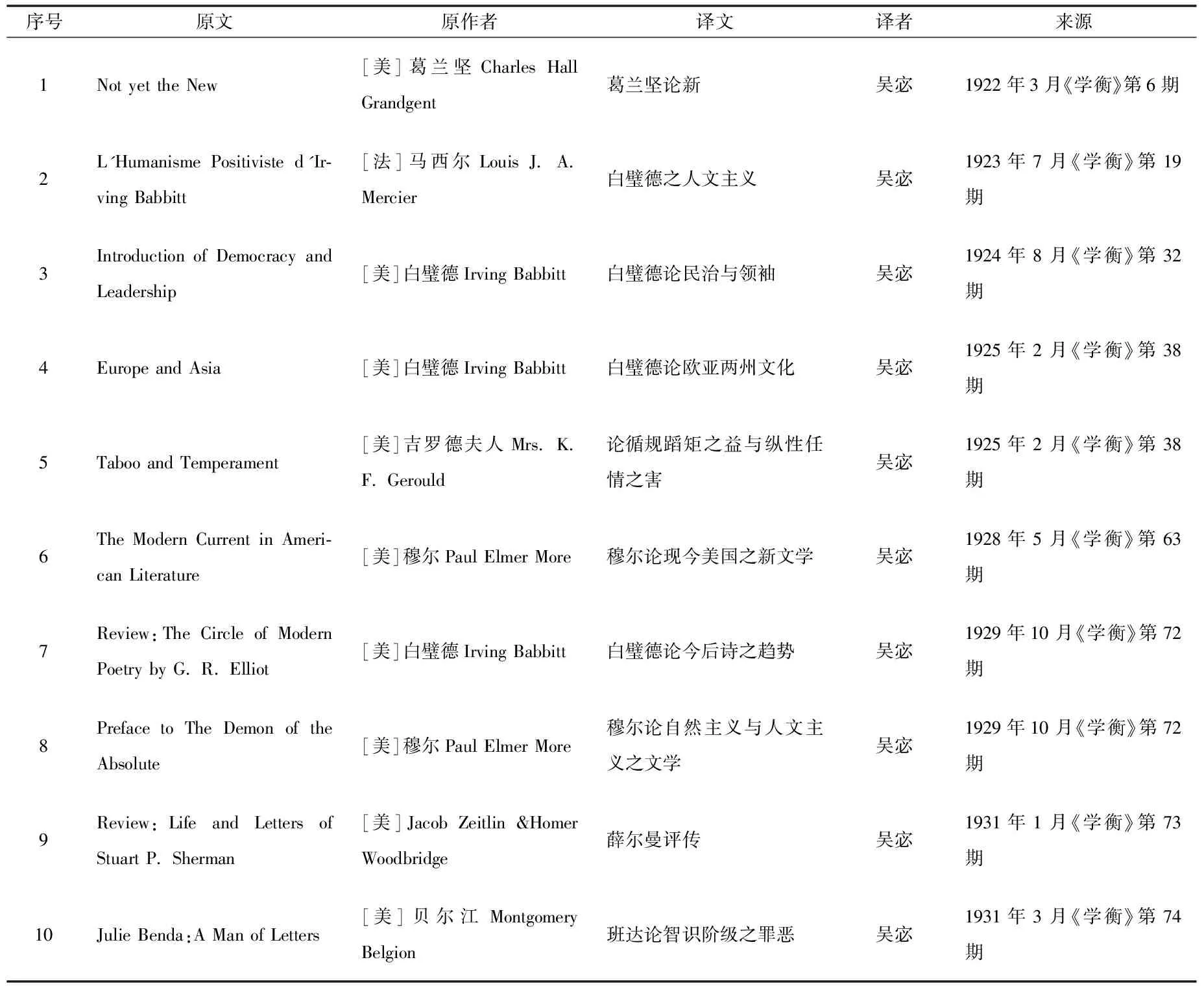

吴宓所译新人文主义思想的文章,取材国外,旨在警醒国内文化文学及教育弊端。《学衡》发行79期,吴宓发表了69篇和西方文化相关的论文[4],其中,和新人文主义相关的译文10篇(如图1所示),吴宓所译的十篇文章,皆出自二十世纪前后,西方社会致力于新人文主义研究的名家,其内容也是新人文主义的代表作。以“穆尔论现今美国之新文学”一文为例,穆尔将美国新派文人分为审美派和写实派,审美派文人罗威尔女士(Amy Lowell)在新诗创作上多模仿惠特曼或法国意象派诗人,而疏于创造,若罗威尔女士能流芳千古,实因其所做旧诗;写实派诗人马斯特(Edgar Lee Masters)作《勺河诗选》(Spoon River Anthology),作者认为“以新诗为倡,而显然铲除礼法,篾绝廉耻,实自此诗集始”[5]。吴宓选译穆尔文章,其目的非常清楚,就是反对新诗,捍卫中国古体诗歌的地位。而且吴宓在翻译时,在按语中将胡适《尝试集》类比《勺河诗选》。从其译文所用语句,及按语中提及国内新诗可以看出,吴宓对新人文主义的拥护可谓不遗余力。

图1 吴宓具有代表性的文论翻译

二十世纪上半叶,维持传统社会的制度、文化等因素轰然倒塌,“民主”与“科学”大行其道,甚至有青年学生以“自由平等”之名,宣称断绝与其父血缘关系。对于国内学校教育,吴宓亦忧心忡忡。发人深省的是译文中提及某大学二年级学生因不道德文学主张,而被校方勒令休学。这里“不道德的文学主张”实指自由诗体中庸俗低下的“文学素材”。面对国内社会巨变,道德宗教悉遭摒弃,吴宓译新人文主义思想文章,对于世人一味因袭西方具有警醒作用。最具代表性的译文是“白璧德论民治与领袖”,该文来自白璧德《民治与领袖》的绪论,吴宓将其译出,发表在《学衡》杂志第32期。新人文主义的核心概念“高上意志”与“卑下意志”的对峙首次出现。在译文夹批中,吴宓将人的“高上意志”对“卑下意志”的制约,嫁接到中国传统文化“以理制欲”上来,这也是吴宓会通东西文化,对新人文主义核心概念的“中国阐释”。“白璧德论欧亚两州文化”一文来自《民治与领袖》的第五章,文章认为欧洲文化可追溯到古希腊,亚洲文化则重点介绍了印度的佛陀思想和中国的儒家思想,并进行比较研究。此外,吴宓极力反对实用主义教育,主张对人的人文主义教育。吴宓将人的生活分为三个等级,上者以宗教为本,中者以道德为本,下者不信天理人情,实为物质世界的一机械而已。主张正确评估传统文化,不应“把孩子和洗澡水一起倒掉”。

吴宓在《学衡》上翻译发表的诗歌有“牛津尖塔”(The Spires of Oxford)“ 古意”(Counsel to Girls)“ 挽歌”(Requiescat)“ 愿君常忆我”(Remember)“ 古决绝辞”(Abnegation),另有一篇诗论译文,“论韦拉里说诗中韵律之功用”,发表在《学衡》第63期。新人文主义者面对欧战后社会秩序的失衡,痛斥科学主义所创造的现代文明,而向古希腊、古罗马、古中国、古印度寻求答案。吴宓深受其影响,十分珍视“中外古今各时代文明之精华珍宝”[6]。诗词歌赋作为中国传统文化瑰宝,吴宓自然极力拥护。新文化运动提倡自由诗体,反对格律体,这是吴宓所无法容忍的,他本人躬身力行,不仅创作格律体诗歌,还用古体翻译西方诗歌。《吴宓诗集》中收录他所译西方诗歌三十多首,上述为其译诗代表作。吴宓认为:“作诗之法,须以新材料入旧格律,即仍存古近各体,而旧有之平仄音韵之律,以及他种艺术规律,悉宜保存之,遵循之,不可更张放弃。”[7]对西方诗歌翻译,吴宓竭尽全力地保存其音韵格律,他认为:“文章内容之美与外形之美乃一事而非二事,文体须符合于其题目及材料。”[5]以“Remember”为例,罗色蒂女士(Christina Rossetti)的Remember为十四行英文诗歌,采用五步抑扬格。Remember每行10个音节,5个音步,吴宓采用五言古体诗翻译恰到好处,韵律对照完美,加上意境、词句方面的考究,《愿君常忆我》成为诗体对应翻译的典范。安诺德(Matthew Arnold)思想暗合新人文主义,其诗歌“兼取古学浪漫二派之长,以奇美真挚之感情思想,纳入完整精炼之格律艺术中”[5],吴宓选其诗翻译也在情理之中。反对白话入诗,保存形式之美的韵律体诗歌,是吴宓坚守文学传统的一贯主张。在“论韦拉里说诗中韵律之功用”译序中,吴宓亦对诗歌韵律进行辩护:“规律乃所以助成天才,不可比于枷锁。今世之无韵自由诗,但求破坏规律,脱除束缚,直与作诗之正法背道而驰,所得者不能谓之诗也云云。”[5]吴宓认为新诗不是诗歌,在学校教育中,他也是坚决反对学生习白话诗,提昌中国传统文学中的韵律诗。在吴宓诗论中,他告知国人,在美国学校中,学生“所读者仍不外荷马、恒吉儿、弥尔顿、丁尼生,等等。报章中所登载之诗,皆有韵律,一切悉遵定规。”[5]。

3 当前人文教育的缺失与吴宓新人文主义的德育镜鉴

一百多年前,经历欧战的西方社会感受到科学主义给人性带来的巨大灾难,以白璧德为代表的新人文主义者向古希腊先贤寻求救世良药,并向东方的儒家文化和佛家文化寻求答案。同时代的中国,刚从睡梦中惊醒,从技术、制度、文化等全面学习西方,开启了中国社会现代性发展之路。但审美现代性的缺失,使得机械、物质等“科学”带来的成果遮蔽了中国社会现代性的良性发展。以吴宓等人为代表的“学衡派”,以东南大学为阵地,把新人文主义当做武器,努力地对抗新文化运动对传统文化的否定。在中国现代性的进程中,发出的另外一种声音。

近一百多年来,科学主义一直是中国社会所奉行的主旋律,而人文主义始终处在边缘地位。十九世纪晚期学习西方技术文化,二十世纪上半叶高举“科学”“民主”的大旗,六七十年代打倒一切传统,近四十年又大力发展经济。凡此种种,是当今社会的道德困境主要促成因素。当前社会,践行助人为乐、见义勇为等传统美德的人们需要面对法律和道德的双重风险,这不可避免的会磨削人内在的“高上意志”。当然,任何一个时代、社会、国家都会面临道德冲突的问题,但当前中国社会道德困境更加凸显,道德滑坡所内蕴的巨大社会风险值得警惕。正如当代英国思想家齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)所言:“我们的时代是一个强烈地感受到了道德模糊性的时代,这个时代给我们提供了以前从未享受过的选择自由,同时也把我们抛入了一种以前从未如此令人烦恼的不确定状态。”[8]

面对当前的社会危机、道德困境,西方社会在二十世纪八十年代出现了道德哲学的重大转向:从规范伦理学转向德性伦理学。亚里士多德代表的是古希腊德性伦理学,托马斯·阿奎那代表的是基督教德性伦理学,而新人文主义者正是求助于古希腊文化、基督教文化来改变现代人精神世界贫瘠的状态。人们通过对“历史,文化传统的道德考察,将美德转向社群主义的道德伦理,即亚里士多德的共同体的‘善的目的’,并重新倡导个体生存的集体的和社群的意义,试图把‘美德’作为整个社会生活价值体系的核心”[9],经过百年的轮回,“我们应当成为什么样的人?”“我们应当追求什么样的生活价值?”,对这些问题答案的探寻,当代学人的视线再一次聚焦新人文主义。

以史为鉴,当前社会道德滑坡,根源在西方文化的入侵和传统文化的失落,多少年来,在中国人思想的一大弊端就是认为传统的就是守旧落后的,西方的都是值得追逐与仿效的。“文化自信”的提出,对于正确面对两种文化起到匡正的作用。新人文主义与中国传统文化的契合主要体现在白璧德对孔子伦理思想的肯定和吸收,吴宓新人文主义就体现在对儒家思想精神层面的认同,这种认同表现在两个方面,其一是对现实和历史的态度是批判的、积极进取的;其二是个人对日常自我能建立起一种有效的控制力量,就是前文所提到的“内在制约”,这种生活中“吾日三省吾心”个体表现,正是中国传统思想文化的精髓所在。“中国特色社会主义文化,源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化”,优秀传统文化的弘扬,本质上讲需要规避“科学主义”(或曰“物质主义”),以及不加节制“情感主义”的过度影响,引导国人“内心”向善,生活中践行美德。十年树木,百年树人,一个社会良好社会秩序的建立,一种深入人心价值观的型塑并非一朝一夕能够完成,需要贯穿人的一生,甚至需要几代人的时间。这也许是吴宓等学人的新人文主义教育对当下社会最重要的启示。

4 吴宓新人文主义思想对当前英语教学的启示

4.1 培养目标之“博雅”

清华西洋文学系“博雅之士”的培养目标,最能体现吴宓人文主义教育思想。“注重于相关学识的智识的融会贯通”,以造就“博而能约”“圆通智慧”的“通才”[10],不仅适用于自然科学和社会科学、人文学科尤其是如此。当前我国外语教育教学,强调外语学科的语言性,重视知识的获取与输出,认为语言学科的学生,只要是相关语言会读、会写、会用就可以了,却忽视了作为人文学科的高校大学生,更重要的是获取广博的学识,培养高雅的志趣。

4.2 课程设置之“广博”

根据吕敏宏和刘世生统计,吴宓负责清华西洋文学系时,课程设置涵盖了丰富语言类课程:国文、英文、日文、拉丁文、俄文、德法文、另外任选一门外国语。也就是说,具体到每位学生,虽然有些语言是选修,但是大学四年的课程结束后,每位学生熟悉的外语平均五种,远远高于当今高校语言系学生开设的语言类别。其次,吴宓设置的史学课程有中国通史和西洋通史,在通晓中国历史的基础之上,了解西方文明、谙熟西方思想之潮流。再次,文学类课程有,西洋文学概要、英国浪漫诗人(专集研究)、西洋小说、西洋文学分期研究(古代希腊罗马、中世纪、文艺复兴)、戏剧(专集研究)、文学批评(专集研究)、西洋文学分期研究(18世纪、19世纪)、现代西洋文学(诗歌、戏剧、小说)、莎士比亚(专集研究),文学类课程的设置,相信让当前国内任何一所大学英文系的课程设置汗颜。文学类课程的设置,极大地规避了外语教学“为了外语而外语”、“只注重知识的获取和输出”的通病,与培养“博雅之士”的培养目标相互补充、相得益彰。

4.3 教学内容:语言与文化并重

教学内容以设置的课程为依托,如上所述,清华西洋文学系开设了大量语言类课程,让学生在语言方面有了融会贯通的可能性。西洋文学系教授“英文文字学”,诚如吴宓所言:“研究西洋文学之全体,以求一贯之博通;专治一国之语言文字及文学,而为局部之深造。”[11]另外,通观当前高校教材,由于编者水平参差不齐,高校所使用的教材也是鱼龙混杂,这就造成讲授内容的知识性、学术性、思想性无法保障的局面。而吴宓在论述以文学或文字学为专业的西方高校学生所需阅读的书籍时,所列书目皆为诸如《圣经》、希腊之荷马、苏封克里、柏拉图、亚里士多德,罗马之恒吉儿,英国之莎士比亚,弥尔顿,法国之莫里哀,德国之歌德等。相比之下,差距立现。

4.4 授课方法:传统与现代的完美结合

在废“八股”、学“西方”成为历史潮流的时代,吴宓负责清华国学研究院和西洋文学系时期,把中国古代传统的“书院”制作为授课方法之一,彰显了他对知识获取途径的真知灼见。“文言断不可废,经史必须诵读”,亦体现了他推崇经史研读、保留文言传统、继承中国优秀文化的坚守。

“翻译术”是吴宓在清华教授的一门主要课程,在授课过程中,吴宓将他在西方留学时的学习方法融入了他的教学实践,也就是我们常说的“研究型学习”。贺麟在学习期间发表了“论严复的翻译”正是得力于吴宓的指导和鼓励;陈铨翻译的济慈的《无情女》、罗色蒂夫人的《愿君常忆我》,和雪莱的《云吟》都发表在吴宓的《学衡》之上,在吴宓的指导下,学生进行自主研究,这对学生日后走上学术之路功不可没。

5 结语

吴宓一生致力于新人文主义传播,面对全盘西化,否定一切传统的时代,他以大学校园和《学衡》为阵地,努力匡正“新文化派”对“西方”和“传统”极端取舍所造成的教育与文化的失衡。通过以大学校园为阵地的学校教育,和《学衡》上他翻译创作的作品,新人文主义的价值被今日之学者重新评估,成为应对当前社会道德滑坡的一剂良药。除此之外,重新审视吴宓翻译作品,以及他的外语教育思想:“博雅之士”的培养目标、兼顾“古今中外”的课程设置、“语言文化”并重的教学内容,和“学、研”结合的授课方法,对当前外语教育也具有极大地启迪。