从教师留职意愿谈信息时代的职业规划教育

2020-08-24肖萍

肖萍

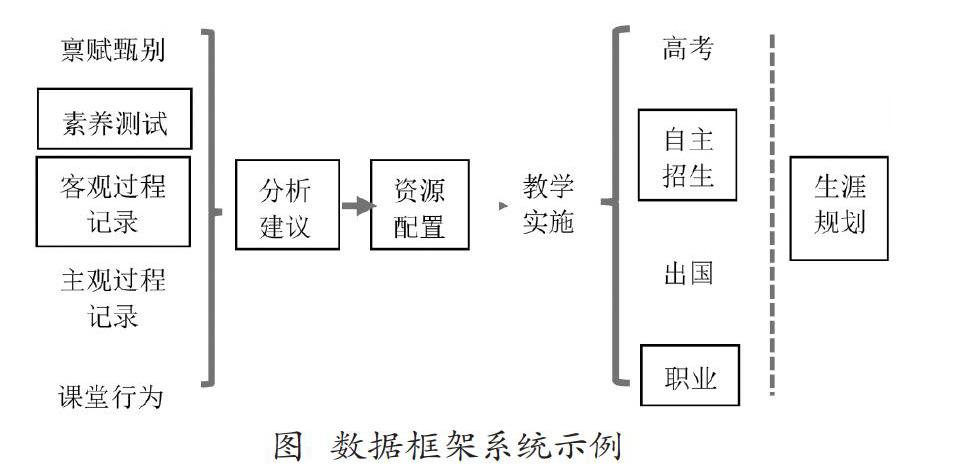

【摘 要】本文几组数据呈现了教师对再次选择教师职业的可能性,反映了教师的留职意愿问题。通过对“特质与职业”“兴趣与能力”匹配的分析,揭示了教师职业选择的问题以及现有生涯规划教育的许多缺失,强调职业生涯教育,打造教育大数据平台势在必行。

【关键词】职业特质;留职意愿;生涯教育;大数据平台

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2020)07、08-057-03

一组数据引出的话题

深圳腾讯公司曾在2016年4至6月进行了一次网挂调查[1],对象包括417196名大学、高职、中专、中小学、幼儿园等教师。其中,针对“假如让你再次选择从事教师职业”,选择“绝对会”占5%、“可能会”占15%、“不确定”占16%、“可能不会”占27%、“绝对不会”占37%。

为了进一步验证这组数据的可靠性,在5个单位骨干教师培训场合,对共563名中小学教师分别进行了同样问题的现场调查。结果显示,选择“绝对会”占23.6%、“可能会”占45.1%、“不确定”占12.5%、“可能不会”占13.1%、“绝对不会”占6.1%;5个单位中选择“绝对会”比例最高的是深圳市某小学教师,占39%,最低为某地级市的骨干教师培训班的教师,占12%;所有单位选择“可能会”的比例在5个选项中均最高。教师们选择“绝对”是一种坚定,选择“可能”意味着犹豫,由此说明教师的留职意愿值得深思。

对教师留职意愿的分析

1.职业的特质

传统的“人格-职业”类型匹配理论认为,人格特质是个体具有的不易改变的心理特征,分别由外倾性、亲和性、勤勉正直性、情绪敏感性和开放性等因素构成;人格类型有现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型和常规型等基本类型,与人格相对应的有多种职业类型[2]。当个人的“人格特质与工作环境相匹配”,职业认同度最高。信息时代,人格的综合性越来越强,职业类型也越来越丰富,因而教师所属的职业类型变为复杂型。然而在“与人接触”与“与物接触”,“事务处理”与“心智思考”维度上,教师职业仍然具有突出的社会性、常规性、现实型等特质,教师的外倾性、亲和性等人格特质依然明显。

2.职业的选择

经验和研究均表明:在正确的价值观条件下,个人的兴趣与能力最佳匹配时,会发自内心投入时间与精力对待工作,心理感受将达到最佳“心流”状态。选择职业,首先应对此类职业有一定的认知、体验和感受,再按个人自愿选择;而不应是盲目的、或是出于他人劝导、强迫或对各种条件比较后的被迫妥协。因此选择教师职业,至少要回答以下问题:对教师职业是否有基本的认知和体验?自身是否具有教师职业的人格特质?是否能成为较大兴趣、较高能力的匹配点?对未来的职业发展是否有基本的规划?

据《2018年中国本科生就业报告》显示[3], 2017届毕业生工作与职业期待的吻合度最高的是教育学的60%;认为不吻合的本科毕业生中,有31%的人认为是“不符合自己的职业发展规划”,22%认为“不符合自己的兴趣爱好”。现有的教师在选择师范专业或选择教师职业时,有盲目或无奈的选择,也有可能是受家庭、社会经济地位、老师、亲朋、名人、影视媒体、偶然事件等影响,选择之后没有流动。因此,教师选择职业之前的生涯教育、教师队伍的流动性保障十分必要。

3.职业的胜任力

个人的工作和生活满意度取决于如何为自身的能力、需求、价值、兴趣、人格特质和自我概念寻找适当的出口。当技术、知识、能力等“组织表现”不足,人际关系等“组织适应”不能满足时,职业的适应性与感受将受到严重影响。教师对职业的胜任取决于“出口”“表现”和“适应”,而且“当教师劳动是一种自由自主的活动时,教师劳动作为一种人类的劳动才是真正的人的劳动,才能表现出人的全部类本性”[4]。只有当“明确定义和绝对尊重教师的专业自主权”,给教师的职业发展提供足够的机会和条件,促进个人能力和兴趣的成熟,提升工作效能感、工作与职业期待的吻合度,才能激发教师的活力和创造力,提升教师的胜任力和留职意愿。因此,信息时代,需要通过数据采集和分析,建立教师职业特质与胜任力模型,提供招募教师标准和准入机制,同时不断地对教师培训提供最恰当的内容,确保教师“绝对”的留职意愿。

从教师的留职意愿到职业规划教育

生涯发展是“自我概念”的发展过程,即自我分化、角色扮演、探索及接受现实考验的一系列过程,强调从主观动态发展的过程中探寻职业的最佳选择。一个人的职业生涯发展包括成长、探索、建立、维持和衰退等生命阶段,各阶段之间有“转换期”,许多不稳定因素经常会对其产生影响[2]。教师“可能会”再选择教师,说明教师不同时期的“自我概念”发展、职业适应存在障碍。因此个人的生涯发展,在不同的阶段有不同的重点发展任务,不同时期的生涯教育很重要。

1.在家庭中启蒙

生涯教育从家庭教育开始。当孩子人格特质、能力没有充分形成时,家长应该提供众多的参与、认识、体验、感受职业的机会,让孩子展示出兴趣、性格、能力倾向,认识孩子的“优、劣势”,并为孩子的兴趣发展提供多方面的条件,例如提供相关书籍、开展多层面的参观工作场所、角色扮演、实践等活动,在正确的价值观引导下,帮助孩子“扬长补短”,同时帮助孩子根据其发展动向和趋势规划未来,不断调整生涯发展规划的方向。

2.在学习中提升

(1)普及生涯教育课程

从2014年开始,生涯课程在基础教育阶段已开始得到逐步的重视。许多高中已开发了生涯教育的校本课程。课程的开设,对学生认识自我、设计未来有很大的支持。若从小学接受生涯教育,渗透职业意识,不断强化“自我概念”,缩短“探索”周期,对设立目标,增强学习的目标感和学习动力有极大的帮助,对填报高考志愿、选择职业都是极为高效、有利的。所以生涯教育應成为学校课程的一部分,在国家课程中校本化实施。