骨质疏松患者骨骼与肌肉系统临床相关性研究

2020-08-24冯金苹李晓琳戴寿旺薛洋洋王萧枫

许 兵 周 琪 冯金苹 李晓琳 戴寿旺 薛洋洋 林 祥 王萧枫

跌倒引起的骨折是造成骨质疏松患者死亡的最主要因素,有学者认为防治骨质疏松骨折应以防止跌倒为主,而骨骼和肌肉共同构成的骨肌系统在预防跌倒时具有等同效应[1-2],应将骨肌系统进行统一研究,但目前临床多关注骨骼,对于肌肉研究则较少。因此,本研究着力于将骨肌系统进行协同研究,探讨骨质疏松患者骨骼与肌肉的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年12 月—2018 年12 月在浙江省温州市中西医结合医院脊柱外科和康复科住院或门诊随访的骨质疏松患者60 例,按照性别分为男组24 例,女组36 例。本研究符合医学伦理学要求,经医院伦理委员会审核通过[温中西医伦研批(2017-25)号],所有患者均知情同意并配合测试。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)初诊符合中华医学会编著的《临床诊疗指南·骨质疏松症和骨矿盐疾病分册》推荐世界卫生组织(WHO)的骨质疏松诊断标准[3]:以DEXA 测量腰椎(L2-4)骨密度(BMD)T值<-2.5SD 为骨质疏松,且未经抗骨质疏松治疗;(2)生活自理且饮食结构合理者;(3)神志清楚,思维及语言表达接受能力正常。排除标准:(1)有经抗骨质疏松治疗者;(2)有继发性骨质疏松症的各种疾病者;(3)6 个月内有使用过可能影响骨代谢的药物或依从性差,其他严重疾病干扰骨代谢者;(4)存在其他引起肌肉减少症的疾病因素(如中枢性肌萎缩、失神经性肌萎缩、慢性阻塞性肺疾病等)。

表1 男女骨质疏松患者骨骼、肌肉及跌倒风险比较()

表1 男女骨质疏松患者骨骼、肌肉及跌倒风险比较()

注:BMD 为骨密度;BMC 为骨矿含量;RSMI 为相对骨骼肌质量指数

1.3 观察指标及方法

1.3.1 骨骼相关指标 所有患者均采用GE 公司的DXA 仪器进行全身骨扫描检测,记录骨密度T 值(BMD)及骨矿含量(BMC),以BMD 数值表示骨质疏松的严重程度,即BMD 越小,则骨质疏松越严重。

1.3.2 肌肉相关指标 (1)RSMI 评估肌肉的肌量:采用DXA 进行全身扫描检测后采用软件分析得到患者的四肢肌肉量(ASM),按“老年肌少症欧洲工作组”(EWGSOP)和国际肌少症会议工作组(ISCCWG)达成的肌少症的诊断共识,按Baumgartner 公式计算相对骨骼肌质量指数(RSMI)=[四肢肌肉量ASM(kg)/身高(m2)],其中男性RSMI≤7.26kg/m2,女性RSMI≤5.45kg/m2,可认为肌肉质量降低即肌肉减少[4-5]。(2)握力评估肌肉的肌力:握力测定与下肢肌力、膝关节屈伸力、腓肠肌横截面积有良好相关性,与残疾人日常活动能力也呈线性相关,因此用握力计的握力测定法可测试肌力,测试时上肢在体侧下垂,握力计表面向外,手调节至适当宽度,重复测定两侧上肢握力2~3 次,取测定的最大值。亚洲肌少症工作组(AWGS)在2014 年提出的肌少症共识中则将女性握力<18kg、男性握力<26kg 诊断为肌力下降[6-7]。(3)简易步数评分评估肌肉的功能:简易步速测定法能够很好的反映肌肉机能情况,该测试用胶带在地面标注4m 的直线距离,测试区域前后保留0.5m 的无障碍空间,受试者用平常步速完成行走(平常扶拐的可借助拐杖等工具,鼓励尽量不用),测试3 次,取其中最快的一次步数测定。AWGS 建议将步速<0.8m/s 作为评价日常活动能力低下的阈值,本研究采取评分制,评分标准为:≤4.82s 得4 分;4.83s~6.20s 得3分;6.21s~8.71s 得2 分;>8.71s 得1 分;不能完成得0分[8]。

1.3.3 跌倒风险评估 所有患者采用Hendrich Ⅱ跌倒评分量表进行跌倒预测[9],Hendrich Ⅱ跌倒评分量表有8 个项目,共8 分,总分≥5 分被视为高危跌倒人群,提示应实施护理干预措施,预防患者跌倒,适用于老年住院患者。

1.4 统计学方法 应用SPSS 20.0 统计软件进行分析,计量资料以均数±标准差() 表示,两组及组内比较均采用t 检验,计数资料采用卡方检验,相关性分析采用Pearson's 相关分析法,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组年龄比较 男组年龄65~89(74.42±5.87)岁,女组年龄60~85(71.89±6.14)岁,两组年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 骨质疏松患者性别与骨骼、肌肉、跌倒的相关性情况 男组肌肉减少16 例,占66.67%(16/24),女组肌肉减少14 例,占38.89%(14/36),两者比较,差异有统计学意义(P<0.05);并且男组的BMC、握力、步数评分均明显高于女组(P<0.05),但男组的BMD、跌倒评分与女组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.3 骨质疏松患者中骨骼、肌肉指标与年龄、跌倒的相关性情况 骨质疏松患者的骨骼指标BMD、BMC均与年龄、跌倒评分呈负相关(P<0.01),并且年龄与跌倒评分呈正相关(P<0.01);患者的肌肉指标RSMI、握力、步数评分均与年龄、跌倒评分呈负相关(P<0.01)。见表2。

表2 骨质疏松患者骨骼、肌肉指数与年龄、跌倒评分的相关性

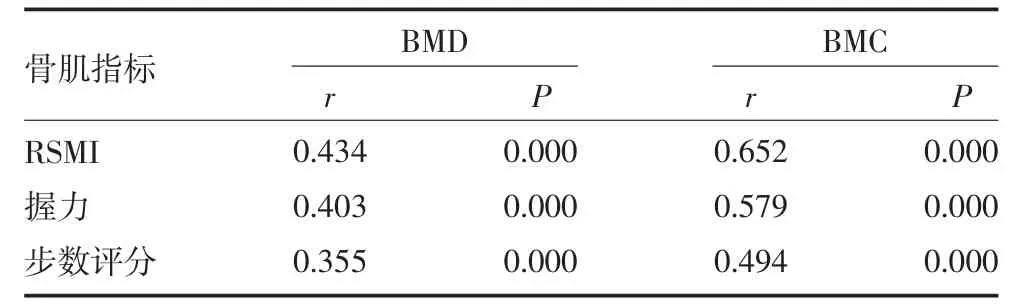

2.4 骨质疏松患者骨骼与肌肉的相关性 骨质疏松患者的骨骼指标BMD、BMC 与肌肉指标RSMI、握力、步数评分均呈正相关(P<0.01)。见表3。

表3 骨质疏松患者的骨骼与肌肉的相关性

3 讨论

随着人口老龄化,骨折是骨质疏松最严重的并发症及死亡的最主要因素,有学者认为老年人预防骨折应从骨质疏松本质转向防止跌倒为主,约90%骨质疏松患者的骨折是由跌倒引起,而骨骼与肌肉共同负责集体的运动平衡功能,共同预防跌倒,大量研究表明老年患者多伴有肌肉减少症,而骨质疏松伴有肌肉减少症更加容易导致脆性骨折,具有更高的骨折风险[10-11]。

骨质疏松与肌肉减少症关系密切,肌肉质量、强度及功能下降均会加剧骨质疏松风险,而骨强度下降也会明显增加肌肉减少症的患病率,有学者甚至将肌肉减少与骨质疏松同时存在称之为“肌少-骨质疏松症”[12-13]。但是目前国内外对于骨质疏松与肌肉减少症的相关性研究相对较少,缺乏骨骼与肌肉相结合的基础及临床应用研究,因此本文从骨肌系统的整体统一性出发,主要针对骨质疏松患者的骨骼与肌肉的相关性及同年龄段性别差异与骨骼、肌肉、跌倒的相关性进行研究,发现骨质疏松患者大多数伴有肌肉减少或肌力下降,同年龄段中男性发生率高于女性,这与上海的调研结果基本相同[14]。男性有容易发生肌肉减少症的趋势,而同年龄段女性的BMC、RSMI、握力及握力评分均低于男性,骨肌系统弱于男性,这可能与男、女性别的生理结构差异有关,但这还有待进一步研究证实。本研究发现,骨质疏松患者的骨骼与肌肉呈正相关,骨质疏松程度和跌倒风险与性别无关,而与年龄成负相关,表明年龄是引起骨肌系统改变的重要因素,并且骨质疏松患者的骨骼与肌肉具有同一性,共同影响跌倒,年龄越大,骨骼与肌肉越差,骨质疏松越严重,骨肌系统越弱,跌倒风险越高,则越容易发生跌倒。

众所周知,骨骼与肌肉在解剖上紧密相关,在发育上二者均起源于中胚层,具有相同的间质前体,功能上亦是密不可分,都是运动系统的重要组成,均受多种内分泌因子的调节,并且通过力学作用相互影响,其中肌肉是骨连接的纽带,与骨的生长发育密切相关。肌肉生长发育速度快于骨骼,肌肉通过收缩产生的力作用于骨骼,期间产生多种化学因子,通过旁分泌系统作用于相关的骨骼细胞,促进骨骼生长发育,加强骨密度与骨强度。而老年人多出现肌肉萎缩,肌肉力量功能下降,无法产生足够的力学刺激,造成骨骼废用性,出现骨质疏松,而骨骼主要通过影响糖类、脂类物质和能量代谢,刺激胰岛素及骨细胞等分泌化学因子如骨钙素、类胰岛素1 号增长因子、硬骨素、成纤维细胞生长因子23、前列腺素E2 等,通过反作用力方式对肌肉产生力学作用从而调节影响肌肉。老年人多伴有骨质疏松,骨细胞失衡,身体机能减退,相关代谢减弱及化学因子减少,从而影响肌肉造成肌肉减少[15-16]。

总之,本文主要从骨骼与肌肉出发,针对影响老年人跌倒的骨质疏松与肌肉减少症进行整体性的研究,发现骨质疏松患者的骨肌系统具有统一协调性,骨骼与肌肉呈正相关,二者相互影响、相互作用,需关注老年人在生活中做好预防跌倒的防护,临床中应该将骨质疏松和肌肉减少症进行整体的协同性诊治,才能更好的减少老年人跌倒及其引起的骨折等并发症。然而本研究病例有限,而且仅从临床病例分析了骨骼与肌肉系统的相关性,缺乏大样本及相关基础、机制等研究观察,并且本文主要探讨骨骼与肌肉的质量、肌力及功能的相关情况,未对肌肉减少症做进一步研究,因此仍有较大的研究空间。