深度学习视角下小学数学综合实践课堂的构建策略

2020-08-23王莹

王莹

摘 要:为更好地落实以学生为中心的观念,教师应该关注学生的深度学习。鉴于此,本文以小学数学综合实践课堂为例,阐述对深度学习的理解,以及在深度学习过程中,教师应该构建怎样的路径,从而使学生的学习状态得到有效改善。

关键词:深度学习;合作探究;动手操作;类比学习

中图分类号:G623.5文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2020)13-077-1

数学知识具有抽象性、概括性等特点。为发展小学生的思辨能力、创造能力,教师在数学学习的过程中应关注学生的深度学习。深度学习是学习者在理解的基础上,能够批判性地学习新的知识和思想,在与原有知识进行融合的基础上,构建新的知识结构,并将此迁移到新的问题情境中解决问题,是一种积极主动的学习方式。

“深度”不是增加数学知识的难度,不是增加学生的负担,而是使学生的学习活动从单一的被动接受指向多元的主动理解。

“学习”指向的是学生的学习方式。学生要不断改进自己的学习方式,要使学习活动变得更为主动。

笔者聆听过两节综合实践课,一节是《钉子上的多边形》,另一节是《表面涂色的正方体》。

《钉子上的多边形》教学程序如下:

①教师和学生共同探究内部钉子数是1时,边上钉子数和面积之间的关系。

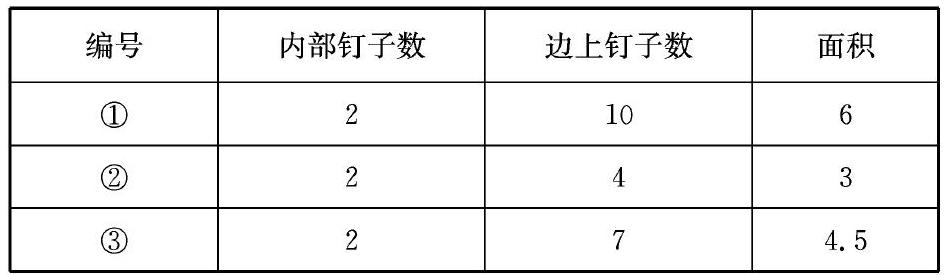

②学生合作探究内部钉子数是2时,边上钉子数和面积之间的关系。

③任意选择内部钉子数,学生自主探究边上钉子数和面积之间的关系。

《表面涂色的正方体》教学程序如下:

①教师和学生共同探究棱长是2的大正方体。

②学生合作探究棱长是3的大正方体。

③学生任意选择任意棱长的大正方体进行合作探究。

以上两节课的教学程序都可以分为三部分:师生共同探究→小组合作完成指定内容→小组合作自组选择、自组完成探究。整个过程有扶有放,有助于培养学生自主探究的能力,形成合作的意识,从而深化知识的建构。

一、合作探究促进学习方式深度化

小学生可以通过合作学习的方式,在过程中更快的进入学习状态,从中提高小学生的探究的意识。过程中,教师需做好合作前的准备、合作中的引导、合作后的反思等工作。《钉子上的多边形》和《表面涂色的正方体》这两节课从教学程序②开始都是由学生自己合作学习完成活动探究。课堂上的角色自然归为了两类:听者与说者。

听者有“异”:从学生互动中,我们不难发现:对于听者,由于他要和说者进行有效互动,这就促使他要学会理解他人的探究思路,并且积极思考准备补充回答或者对说者提出质疑。

说者有“新”:两节课中可以感受到其实老师是比较“轻松”的,因为大部分时间都是学生自己在表达新的想法。这是多元化的说,有教师和学生,也有小组成员之间,也有小组和小组之间。说的过程就是学生对数学知识内化与吸收的过程。这样的“礼尚往来”,促使学生时刻高度地关注学习探究的内容。合作学习能够让学生间的想法得以流通,从学习方式上保障了学生的深度学习。

二、动手操作促进知识内涵深度化

动手操作相比于纯语言教学,更能激发学生的探究兴趣,也能更清楚地表达知识的表象。《钉子上的多边形》在探究公式快结束的时候,老师抛出了一个问题:当内部是0枚钉子的时候怎么办?只要让学生自己去动手画一个这样的多边形,规律自然就能得到。《表面涂色的正方体》在探究1面涂色、2面涂色、3面涂色的小正方体在大正方体的什么位置时,教师也是用魔方让学生自己动手探究,在此动手的过程中,学生会积极思考,也能产生疑问,逐渐获得有深度的知识。

三、类比学习促进思维能力深度化

《钉子上的多边形》教学片断:

提问:当内部有2枚釘子时,你能发现面积有什么规律吗?

生:S=n÷2+1。

追问:你是怎么想到这个公式的?

生:在探究内部有1枚钉子的时候,我们发现S=n÷2,那我就先用n÷2看看。

师:非常棒,在一下子看不出规律的情况下,我们可以先试试之前得到的公式。

师:规律得到了,知道下面应该做什么了吗?

生:验证规律。

数学思想是数学学科的灵魂所在,类比思想能够让学生的探索经验变得更加完备和清晰,同时也能够促进学生数学思维深度化,使学生的数学能力得以提升内化。首先,在探索内部有2枚钉子、内部有3枚钉子……时,学生发现的规律都是由内部有1枚钉子的规律类推而来,是由已知到未知的一个推理过程。其次,在教师和学生共同探究内部有1枚钉子的规律时总结了活动探究的过程:画多边形、算面积、数钉子、找规律、验证规律。在接下去的探索中,学生已经有了活动经验,整个探索过程都是类比这5个步骤进行。类比学习促进了学生数学思维能力的发展与提升。

数学来源于生活,又要运用到生活中去。在数学学习过程中,深度学习依赖于学生地主动探究、主动思考、主动迁移。学生不仅要在课堂中积极思考,还要能够带着问题进入课堂,带着问题走向课堂外,让思考始终贯穿于课堂内外,让深度学习能够走向常态,在教师的课堂、学生的学习过程中落地生根。

(作者单位:苏州市吴江区梅堰实验小学,江苏 苏州215000)