指向数学核心素养的初中“数学活动”教学

2020-08-23顾广林

【摘 要】“数学活动”提供了丰富的活动经历和思维材料,是发展数学核心素养的有效载体。“数学活动”教学要引导学生数学地活动,重视学生提出问题和经历问题解决过程,提倡深度学习、积极反思。

【关键词】数学活动;数学核心素养;初中数学

【中图分类号】G633.6 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2020)51-0036-04

【作者简介】顾广林,江苏省泰州市九龙实验学校(江苏泰州,225312)教师,正高级教师,江苏省特级教师。

《普通高中数学课程标准(2017年版)》提出了六条数学核心素养,从学生学科素养的连续性出发,初中阶段也应承接高中数学核心素养的基本理念与内涵,不同之处就是由学生心理、生理发展阶段不同而对应的要求没有高中这么高。广大初中教师应认识到学科核心素养对学生成长和发展的重要意义,积极探索教学的途径和策略。苏科版初中数学教材中的“数学活动”是运用知识解决实际问题或探究某个数学专题而设计的版块,笔者以为,初中“数学活动”版块的教学是发展初中生数学核心素养的途径之一。

一、初中“数学活动”指向数学核心素养

苏科版初中数学教材中“数学活动”的开展涉及测量、设计、调查、实验等多种方式,有利于学生数学核心素养的培养。

“数学活动”需要测量,一般是测量一些实物的距离或高度,然后应用这些数据通过数学知识和方法解决不可直接测量的距离或高度的问题。一方面,测量活动需要在实际场景中选择适当的测量工具和测量方法,需要研究测量对象,分析其中的数学关系,构建解决这个问题的数学模型,进一步探讨这个模型能否解决一般性的问题,再从抽象的层面将其拓展。这样学生把学到的知识与真实问题联系起来,经历动手操作、测量数据、数据分析、小组协作、信息交流等活动。另一方面,测量活动需要解释模型,需要理解模型中的运算对象,设计运算程式,需要较强的计算和代数推理能力,不同活动小组的测量数据有时差距较大,需要反思测量工具和测量方法,进行误差校正,有利于培养思维的严谨性。因此,测量活动能够发展学生的建模、推理、抽象等素养。

“数学活动”需要设计,一般是依托所学数学知识和数学方法对满足一定条件的几何图形、景观等进行创造性地设计。开展规划设计活动是一种体验式的学习,需要运用图形进行直观想象或者构造图形帮助描述和分析解决问题的思路,也需要把握图形与数量关系的关联。我们通过表现性和反思性评价,培养学生有条理地表达,注重有论据、有逻辑的推理,不断提升学生的思维品质。在学生规划设计的过程中,实践活动都应该由学生来操作,以此获得一些感性知识,并在此基础上再进行展示交流、理性思考,引导学生将自己的规划设计与他人交流。这说明设计活动不只是简单的操作和思考,要通过作品展示、交流评价、思维碰撞和理性验证等活动优化原有的设计方案。这种实践和思维活动能够发展学生的直观想象、推理和抽象等素养。

“数学活动”需要调查,其过程一般为“收集数据→制成图表→分析数据→形成报告”。收集数据需要走进社会,在社会大课堂中学习,能在实践应用中对“样本”等知识进一步理解和构建,锻炼学生的交往和合作能力。分析数据通常需要运用统计和概率知识,需要合理选择统计图表或统计量,分析数据中蕴含的规律或结论,可以加深对统计知识的理解,有助于形成统计观念,提高数据分析的意识和能力。有些调查活动主要是收集现实生活中的数量关系,并用方程、不等式和函数等数学模型进行解释,感悟数学的应用价值。有些数学活动需要估算(测),而要估算(测)一个问题通常也需要调查得到数据,对数据进行处理,它与抽象密不可分。[1]因此,调查活动在创造性运用多种知识解决问题的过程中,能够发展学生数据分析、抽象和建模等素养。

“数学活动”需要实验,也就是借助一定的工具围绕主题从数学的视角进行实践性探索和应用活动,实验过程中需要动手操作、积极猜想、发现规律、验证结果、积极反思实验过程。显性操作主要有折叠、剪拼、科学实验等,实验为学生理解知识提供“支架”,积累活动经验,有助于学生直观想象、抽象和逻辑推理等素养的发展,有助于数学思想和方法的形成。有些科学实验需要小组合作和数据分析,提高学生的实践能力和合作能力,并以此诱发类比、猜想、归纳和验证(证明)等思维活动,对已有的知识和方法在应用中进一步建构和理解。有些对特殊化条件获得的实验结果常常需要推广到一般性结论。由此,实验能够在“做”中發展学生抽象、直观想象、数据分析等素养。

二、指向数学核心素养的初中“数学活动”教学案例

“数学活动”教学要挖掘情境中的核心内容,据此设计核心问题或学习(评价)任务,教学中应该鼓励或引导学生提出问题或生成问题,形成学习任务,从而引发学生的操作和认知活动,也就是引导学生用数学的方法正确地“做事”。以苏科版教材“数学活动——确定藏宝地”[2]为例,简要叙述教学过程。

1.对情境提出问题。

回顾本章主要内容(由直角坐标系确定点),向学生提问:你觉得还有哪些问题需要探究?给出教材中的情境,如何解决问题?引导学生最终生成任务:由已知点的位置画出直角坐标系。

由情境提出问题,可以培养学生探索解决问题的思路能力,理解要探究问题的来龙去脉。

2.如何确定直角坐标系。

(1)确定直角坐标系的单位长度。一是引导学生通过自己的观察和操作,感悟到要画出地图坐标系的关键是确定坐标系的单位长度。二是引导学生从两个特殊点入手,基于两个特殊点的直观形象关系,感知和把握由给定特殊点确定坐标系单位长度的方法,再由特殊推广到一般情形下确定坐标系单位长度的方法。这种探索活动是学生亲身经历感性逐渐上升到理性的数学抽象过程,目的是培养学生的直观想象、由特殊到一般的类比能力和抽象等核心素养。

(2)引导学生确定直角坐标系。确定藏宝地,关键是画出直角坐标系。学生在画图中发现原点难以确定,这就需要引导学生理解图中两点的位置确定,那么藏宝地的位置就是确定的。为此,教师要引导学生悟出借助透明纸上的坐标系来确定隐藏的坐标系,从而在地图中画出藏宝地,当然也可以通过透明纸上藏宝地位置直接描出地图上的藏宝地。通过这个深度探究活动,发展学生的动手操作能力、推理能力以及沟通已知与未知的能力。

3.引导学生构建知识结构图。

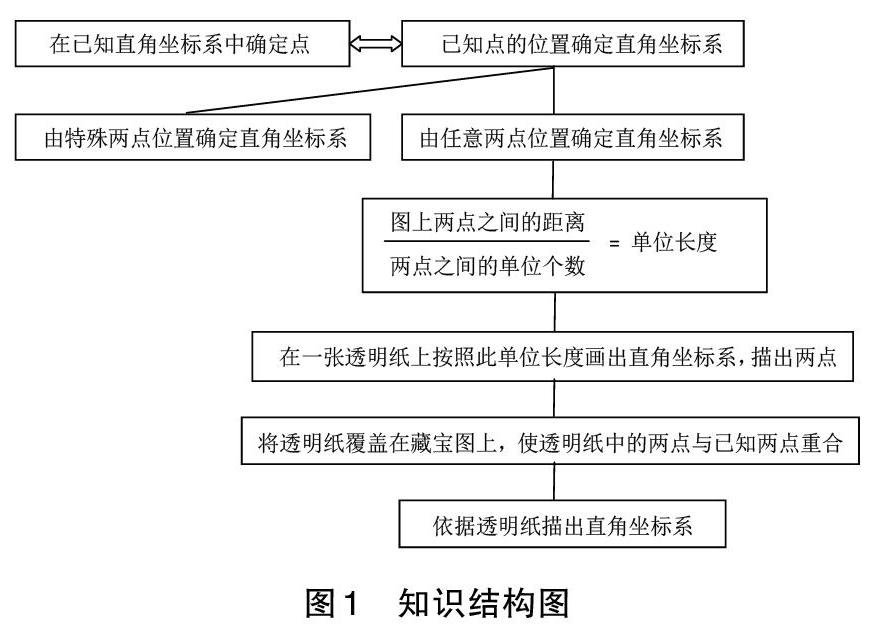

“数学活动”不是简单的知识应用,而是需要对已有知识进行拓展或再一次建构,形成可迁移的“高品质”的知识,这样才能更好地应用它解决问题,这也是安排“数学活动”版块的意图之一。为此就要引导学生画知识结构图(图1),将拓展知识纳入学生已有的知识系统,发展学生的抽象和推理等核心素养。

4.根据藏宝图实际寻找藏宝地。

教师在学校花园内预先确定藏宝图中两个标记点的位置,藏好宝物,并准备多种测量工具。学生分成小组根据画好的地图进行计算、测量等活动寻找宝物。

从课前学情调研和课堂教学看,学生已具备一定的关于比例的认知,课堂上部分学生也对在现实生活中如何寻找宝物很感兴趣,所以这个环节满足了学生学习的欲望,为后续的相似三角形学习奠定基础。安排这个理论与实践相结合的环节,一是锻炼学生综合运用多种方法寻找宝藏的能力。面对实际场景,如何选择工具展开实际操作,如何修正误差,对学生来说都是挑战,但是学生学习热情空前高涨,寻宝现场呈现出一幅忙碌的景象,在“做事”中学生的动手实践等多种能力和素养得到发展,且产生积极的情感和态度。二是在真实情境应用中以操作促进思维发展,让学生对获得的知识和方法在实践中实现再次理解和建构,进一步完善认知结构和思维结构。在地图上画出藏宝地只是“纸上谈兵”,“数学活动”需要弥补常规数学课的不足,要重视实践活动,从小课堂走进社会大课堂,较好地实现“数学活动”实践育人的价值。

5.课后完成反思评价表。

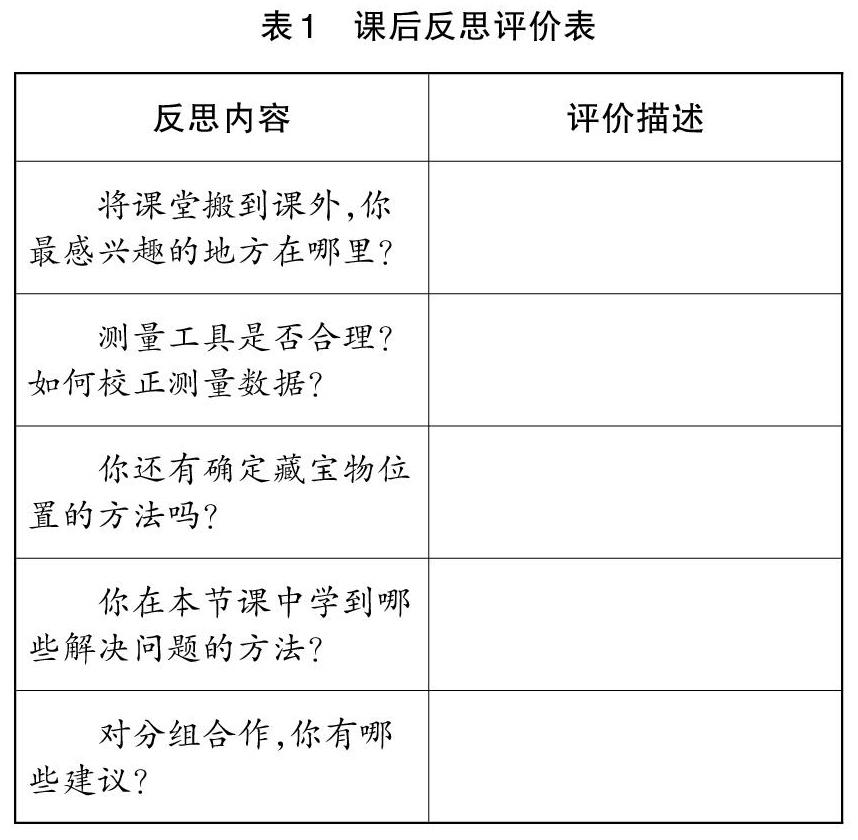

作为研究性学习活动的课后延伸,课后反思有利于学生真正悟出所学知识、所开展活动背后的道理。笔者所设计的课后反思评价表(见下页表1)中“你还有确定藏宝物位置的方法吗?”一问难度较大,需要高阶思维和合作学习来完成。

三、指向数学核心素养的初中“数学活动”教学建议

1.丰富学生的活动经历。

教学需要传授,更需要学生的亲身经历。在经历中体验,在体验中领悟,才有可能让经验的“根”扎得更深、让智慧的“叶”开得更茂。[3]“数学活动”中的调查、设计、实验、测量等探究性活动提供了应用知识解决实际问题的机会,因此,必须创设自主活动的氛围,丰富“数学活动”经历,既要有显性经历,也应该引导学生经历比较分析、抽象概括和回顾反思等真正的思维过程。有了这些活动经历,学生才能从中获得解决问题的一般性研究方法,形成自然、合理、主动的数学思维,学生的思维领悟与思想感悟将逐渐丰富。当然,“数学活动”经历也要有层次,既要有体验,也要掌握思想和方法,升华情感和价值观,从而在丰富的经历中发展数学核心素养。

[反思内容 评价描述 将课堂搬到课外,你最感兴趣的地方在哪里? 测量工具是否合理?如何校正测量数据? 你还有确定藏宝物位置的方法吗? 你在本节课中学到哪些解决问题的方法? 对分组合作,你有哪些建议? ][表1 课后反思评价表]

2.培养学生的问题意识。

“数学活动”的本质是思维活动,思维活动的激发基于“问题”,没有问题就没有思维,“数学活动”教学价值就在于它是基于问题的。因此,教学中要通过操作活动,从实际情境中发现数学问题和提出问题,并用数学的语言进行表达。如果把“数学活动”变成教师规定好的“任务”,它就失去了应有的价值,而成为学生的学习负担。教学中应鼓励学生生成问题,同時,尽量将简化问题、提出假设等解决问题的关键过程留给学生自己去做。培养问题意识可以增强学生的学习动机,激发思维活动,有效发展学生数学核心素养。

3.重视操作和思维的融合。

“数学活动”是知识的应用,以操作为载体,多种感官协调作用,在实践中促进对知识更深入的理解。教学中要尊重和信任学生,培养学生的学习兴趣,鼓励学生活动和猜想,引导学生以多样化的学习方式建构知识结构和积累经验。这不仅需要学生具备动手操作能力和一定的活动经验,更需要教师设计具有一定思维深度的活动,找准活动与思维的契合点,将活动中的思维要素开发出来,使活动成为思维发展的源泉,引发学生的思维,使他们外显的操作与内隐的思维协调发挥作用,这样才能在应用知识的过程中得到对数学本质较为深刻的理解,实现“数学活动”是“数学的活动”的目的。这种有思维深度的探究性活动才是深度学习,才能发展学生的数学核心素养。

【参考文献】

[1]义务教育学科素养与关键能力研究项目组.义务教育学科关键能力·关键能力测评与教学:初中教学[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2018:61.

[2]杨裕前,董林伟.义务教育教科书·数学(八年级上册)[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2013:131.

[3]周卫东.数学基本活动经验:一种不可或缺的数学素养[J]小学教学研究,2014(7):4-6.