唐代比丘尼塔葬及其特点

2020-08-23孙雯

孙雯

[关键词]唐代 比丘尼 塔葬

佛教传人中国之后,佛塔伴随着舍利信仰很快扩展开来,建塔之风遂起,而塔这一物质文化被广泛应用到普通僧尼乃至信众的丧葬是在唐代才大规模出现的。对于不同身份的群体而言,墓塔的表现形式以及与之相关联所形成的观念是不同的。作为佛教僧团的重要组成部分,塔葬也出现在了唐代比丘尼的丧葬之中,但是因为她们自身身份特征,出家原因以及丧葬参与者的不同,塔葬表现出了有别于比丘的新特点。

一、唐代比丘尼丧葬概况

历史文献中关于比丘尼的记载远远少于对比丘的记载,建墓塔、凿石室瘗窟、树幢、起坟是唐代塔铭与墓志中呈现出的有关唐代比丘尼的主要丧葬安置形式。以血亲为基础的宗法关系影响着唐代比丘尼,从而影响到她们的丧葬形式与丧葬观念。一些比丘尼生前虽然出家,死后却又回归到以血缘关系为基础的家族墓地之中。许多比丘尼尤其是在家修行者本身就终于私第,因而,死后采用传统丧葬形式并归葬家族墓地成为一种常态,也存在一些比丘尼虽终于寺院,但仍归葬家族墓地的例证。例如,尼胜才14岁时在渭南宝觉寺出家,会昌二年(842年)到长安兴圣寺。她回京选择驻锡兴圣寺的原因之一就是该寺“与私第遗咫尺也,朝参暮见,无异居同”。尼胜才特意选择了与家相近的寺院修行,显示她从主观意愿上想要与家庭保持联系.因此她虽终于兴圣寺,死后却被葬在了“凤栖原之先茔”。2013年人藏西安碑林博物馆的《资敬寺尼释然墓志》,墓志主释然为唐肃宗时宰相裴冕之女,三岁因其母认为天资卓越而送至法云寺出家。出生士族的释然虽在永泰二年(766年)终于资敬寺,但“安神于毕原”,即裴氏家族祖茔_。释然与家族间的密切关系贯穿在她一生的佛教修行中.修行场所更是因为父亲裴冕任职地的不同而改变。因此,释然自然希望死后可以归葬家族墓地,继续保持与本家之间的联系。相比于依附寺院或在佛教礼拜场所修建墓塔的丧葬形式,采用传统起坟的丧葬形式显然很难彰显墓主的佛教身份。对于礼拜墓地的普通民众而言,因为缺乏相同的宗教体验,这些比丘尼的墓冢与一般人的死后安葬之地往往很难区分。

从现存僧尼塔铭、墓志铭来看,修建墓塔在唐代成为一种广泛被认可的佛教丧葬形式。对于那些即使归葬本家的比丘尼,这种不同于传统丧葬形式的建塔行为无疑成为彰显她们佛教身份的象征。同时,墓塔的广泛出现也是唐代僧尼死后世界观的反映,是对彼岸世界中的净土佛国回应。除此之外,区别于源自传统供奉舍利的墓塔形式.中唐出现的以幢代塔的形式在很大程度上充当着一种纪念性幢塔的角色.并非为实际留存尸骨所建。佛教丧葬仪式在唐代表现出了与传统丧葬形式的杂糅,而塔、幢、石窟(穴)之类的物质形式是象征佛教身份的宗教元素在丧葬形式中的具体应用。

二、以墓塔为中心的佛教身份建构

佛塔源自印度,在佛像产生之前,佛塔在佛教礼拜仪式中充当着中心地位。佛陀涅槃后用来供养舍利与经文的佛塔被直接看作佛陀的象征。早期佛经对于佛塔的解释,更大程度是基于其供养佛骨舍利的功能,带有鲜明的宗教神圣性色彩。除了供养舍利,信徒还在佛陀的出生地、成道处、转法轮处和涅槃处分别建造无舍利之塔,这类塔常被称为支提(caitva),同样具有神圣性佛教传入中国之前,西域佛塔信仰已十分普遍,但“塔”字是在佛教传人中国后才出现的。需要注意的是,丧葬功能从一开始在“塔”这一字源的产生与接受上就占据着主导地位,早期汉译佛经与佛教典籍中更是直接用“方坟”“冢”“宗庙”等中国本土固有概念直接代替或解释佛塔。从功能上划分,我国早期佛塔多沿袭印度遗制,以供人参礼的佛塔、佛陀舍利塔和僧尼舍利塔或墓塔等三大类为主_。

在原始佛教典籍中,建塔是有凡圣之别的,不是所有僧人都具有起塔被供养的资格,更不要说普通信众。在唐代,死后修建墓塔成为僧众所普遍认可的代表佛教身份和祈愿佛国净土的丧葬形式。有些俗人因生前笃信佛教,死后也予以修建墓塔以彰显他们与佛教的联系。唐代出现了众多以“塔铭”为题的碑志文,表现了塔与传统碑刻文化的结合。《语石》云:“释氏之葬,起塔而系之铭,犹世法之有墓志也。然不尽埋于土中,或建碑,或树幢。”塔铭在文体、内容与写作目的上都与墓志极为相近,塔铭因此也可看作墓志的一种变体,但是这些碑志文相比于俗人的墓志铭更直接宣告了死者的佛教身份,带有更浓厚的宗教色彩。

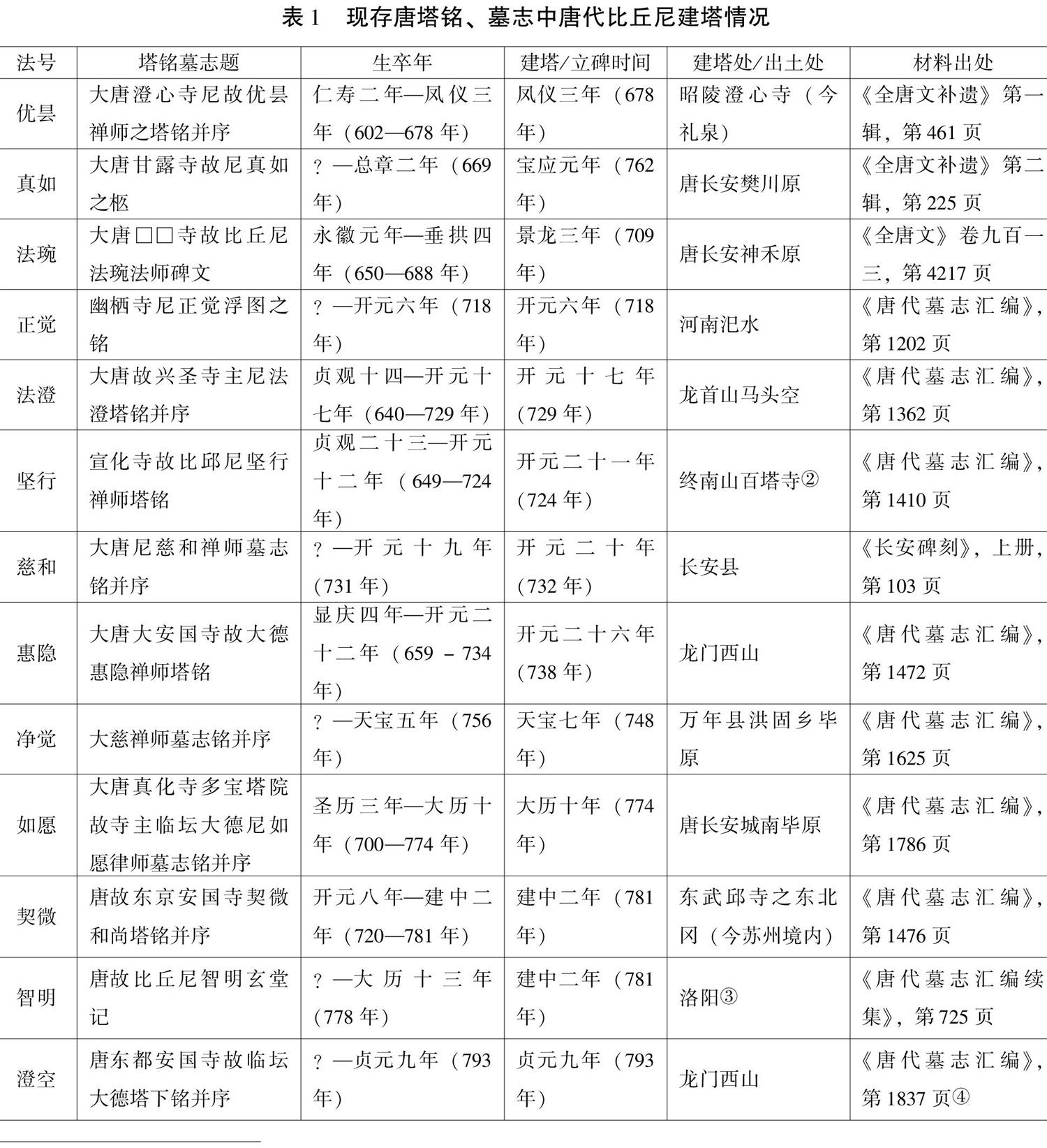

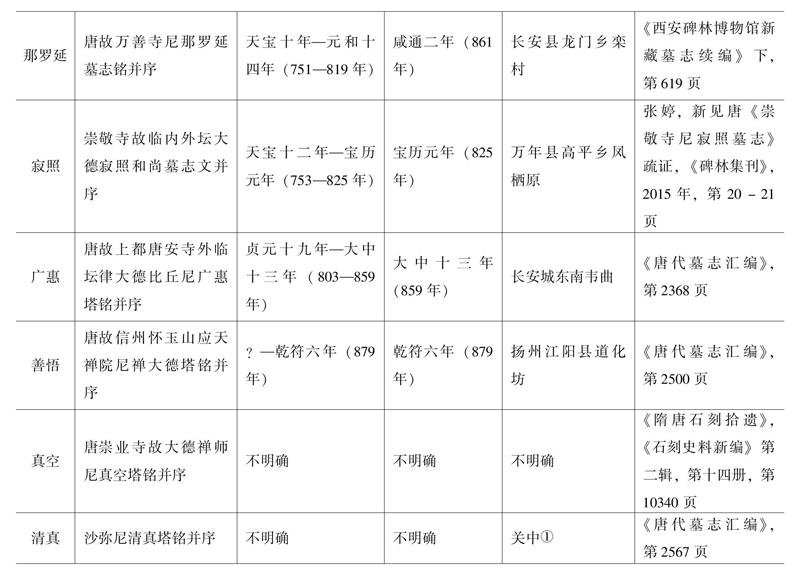

虽然修建墓塔的行为在唐代已十分常见.但是根据现存塔铭文献分析对比发现,唐代比丘尼死后起塔的现象其实远少于比丘。究其原因,一方面,留有碑志的比丘尼数量本就远少于比丘;另一方面,众多比丘尼死后被施以传统丧葬形式,起坟而非起塔.因此她们的碑志也大多以“墓志铭”命名。河南安阳宝山塔林中如今保存着大量建于唐代的浮雕墓塔,其中岚峰山上留存有27方唐代比丘尼塔铭。这27方塔铭从时间上来看都属于初唐时期,从行文上来看都十分简单,多数仅仅标记墓塔主姓名与建塔时间。除了这27方发现于宝山塔林之中的比丘尼塔铭以外,其他明确记载死后的现存唐代比丘尼塔铭与墓志还有以下19例(见表1)。

基于文献与考古发现,在安阳宝山与岚峰山,修建墓塔在唐代初期已经成为一种普遍被接受的丧葬形式。此后,不仅在安阳宝山与岚峰山,整个唐代都形成了为死去僧人修建墓塔的风气。不仅如此,追谥塔号的风气也日渐兴起,尤其是在安史之乱之后的代宗、肃宗、宪宗时期,这使得建塔行为得到了来自官方的认可。例如,慧能的“大鉴禅师”以及其塔“元和正真”的封号就是宪宗追谥的_。又如,肃宗追封了禅宗三祖僧璨“镜智大师”的谥号和“觉寂”塔号。宗密于会昌元年(841年)在兴福塔院坐灭,弟子将其全身葬于圭峰。一开始,应该是没有建塔的。宗密圆寂前就曾嘱托弟子,“死后举施虫犬,焚其骨而散之,勿墓勿塔勿悲慕以乱禅观”,但大中年间,唐宣宗分别追封宗密“定慧禅师”與“青莲之塔”的谥号与塔号。裴休更是在《圭峰禅师碑铭并序》中明确写到,“塔不可以不建,石不可以不斫”。可见,在唐代,撰写塔铭与修建墓塔已经被当成是一种身份的象征。僧人弟子更是热衷于邀请有名望的文人或者当地官员为死去僧人撰写塔铭。修建墓塔被直接视为弟子孝诚之心的表现,被等同于传统丧葬文化中为血亲起坟修墓。如《嵩山口口口故大德净藏禅师身塔铭》中叙述弟子为净藏禅师所建灵塔是为彰显至孝之情。普寂圆寂后,礼部尚书裴宽和他的妻子同普寂弟子更是着麻衣送葬。显然,虽然佛塔源自印度佛教,但是传人中国被广泛应用到丧葬后呈现出了佛教信仰和世俗化的双重色彩。

在如此兴盛的建塔风气影响下,比丘尼中也出现了死后建塔的行为。毛凤枝在《关中金石文字存遗考》记录尼清真塔铭时,就指出清真本来作为俗人已经出嫁,但是她死后却施以佛教的丧葬形式。这是因为当时唐人普遍佞佛,此种死后建塔的丧葬方式在当时是普遍流行的。虽然唐代并没有形成统一规定性的佛教丧葬形式,在僧众与信徒看来,建塔这一行为无疑代表着佛教传统,尤其与佛陀涅槃密切相关。正如《唐故东京安国寺契微和尚塔铭并序》中对于为契微在东武邱寺东北冈所建墓塔的记述,认为是“从其教也”。相比于最初与舍利信仰相关联的塔葬仪式,唐代比丘与比丘尼的塔葬则发生了很大的变化,其中最显著的一点就是荼毗或者说火葬并不是尸骨入塔之前的必备仪式。从表119例比丘尼死后建塔情况来看,明确施以火葬者,仅有尼善悟一例。依照《宣化寺故比邱尼坚行禅师塔铭》来看,尼坚行应是先施以露尸葬后收骨起塔。唐宣宗大中十三年(859年),长安唐安寺比丘尼广惠卒,其弟子将她瘗葬在长安城南韦曲附近的石窟内,塔铭中写有“舍利全身之函”,她可能是被施以全身葬。

李玉珍将唐代比丘尼的出身分为了士族、宗室、宫人和平民等四大类,并指出宗室女虽有出家为尼者,但仍属少数,如尼法琬、如愿属宗室一类。从现存比丘尼塔铭与墓志铭来看,出身士族者占多数。如愿在景云元年(710年)奉诏出家,后来深受代宗及独孤贵妃宠信,赐紫袈裟并奉为国师,在大历十年(775年)圆寂后葬于长安城南的毕原,奉敕建塔。这类先全身葬又起塔的丧葬形式显然是中国传统丧葬与佛塔信仰相融合的表现。如愿通过自身的佛教活动获得了来自宗室的认可,死后奉敕所建墓塔以及飞锡法师奉敕所撰塔铭都是对她生前佛教身份的认可与歌颂。法澄先后被玄宗封为绍唐寺主、兴圣寺主,足见法澄在当时所获得的极高社会地位。法澄塔铭中更是写到弟子安神法澄于马头空塔后,崇敬此处如同佛陀解脱成涅槃的双树之地。可见,对于法澄的弟子以及崇敬法澄的信众来说,法澄埋葬之地已不再是单纯的丧葬之地,而是佛法传承象征之地,成为礼拜场所。因此,为这些比丘尼所建墓塔显然已不能完全等同于传统意义上的“土冢为封”,墓塔成为她们生前佛教身份的有力标志,也是她们死后佛法继续留存的象征。

关于丧葬地点的选择,许多僧众乃至普通信众都向往葬在祖师大德附近,这不仅是师承关系的直接表现,还体现了对她们死后佛教身份的认可与延续。《唐东都安国寺故临坛大德塔下铭并序》中称尼澄空在贞元九年(793年)葬于“大智和尚塔之右,金刚三藏塔之左”。禅宗史上,嵩洛地区是禅宗在唐代北方传承的重镇,而神秀一系的禅法传承则为当时禅宗在北方发展的主脉。《景德传灯录》列神秀有得法弟子19人,如普寂、义福、景贤等都在当时享有盛名。《大智禅师碑铭并序》中记义福在开元二十四年(736年)圆寂,追号大智禅师,葬于龙门奉先寺之西原。唐玄宗开元七年(719年),金刚智携弟子不空到达广州,后在长安大荐福寺参与译经事业。唐玄宗时期的“开元三大士”来华掀起密教的热潮,义福、普寂、一行等都曾师事金刚智、善无畏,咨问大乘微妙要旨。《大唐东京大广福寺故金刚三藏塔铭并序》记载,开元二十九年(741年),金刚智圆寂于洛阳广福寺,当年十一月葬于洛阳龙门。天宝二年(743年)于龙门奉先寺西岗起塔,塔铭由混伦翁撰写。《东都十律大德长圣善寺钵塔院主智如和尚荼毗幢记》与《如信大师功德幢记》此后也分別记载了圣善寺大德如信(750-824年),大圣善寺钵塔院主律僧智如(749-834年)死后皆嘱托弟子建幢于奉先寺金刚智塔侧。同时,唐代武周至开元时期佛教禅宗兴盛,又为龙门石窟开窟的鼎盛期.位于风水地理位置优越的龙门西山上的龙门石窟更是加深了这一地区佛教神圣场所的印记。位于东都洛阳的安国寺是当时著名尼寺,唐代多位宦官之女在此出家修行。比丘尼澄空俗姓皇甫,出身士族.梁宁在塔铭中称澄空与自己同郡,当同属安定郡。显然澄空圆寂后并没有归葬本家,塔铭中也未直接提及澄空同义福禅师和金刚智的关系,但是从她的临终嘱托来看,她祈愿与义福与金刚智同葬在龙门西山。早于澄空,同属于安国寺的比丘尼惠隐禅师在开元二十六年(738年)圆寂后也葬在了龙门,惠隐曾临终遗言:“吾师缘父母,并在龙门,可安吾于彼处,于尊者同一山也。”2007年出土于河南省洛阳市洛龙区的《唐故东都安国寺大德尼法真墓志铭并序》也表明隶属于安国寺的比丘尼法真是归葬龙门西山的,只是文中未有建塔的记述。显然,龙门所形成的佛教神圣场域加深了葬于此地的比丘尼于僧团内部的身份认同。

值得注意的是同属于安国寺的契微,广德中随家族南渡后,在建中二年(781年)圆寂后葬于位于今苏州的东武邱寺之东北冈。契微虽然已出家.但是她始终保持着与家族的密切联系,甚至她的修行寺院也随着家族迁徙而发生了改变。尽管如此,她死后并没有回归家族墓地而是葬在寺院附近。东武邱寺在当时的苏州已是有名的寺院,其所在地虎丘山也从晋代开始就被认为是佛教圣地。显然,契微的墓塔可以在此地修建从侧面肯定了她当时在佛教僧团的影响力与认可度。

女性信佛者在家修行的现象在唐代十分普遍,但是出家比丘尼仍然居住在家的现象仍属少数。值得注意的是,这其中存在一些非住家尼化灭家中并最终归葬家族墓地的例证。《大慈禅师墓志铭并序》中记述:

天宝五载十月二十九日,化灭于静恭里第。今终于第不于僧房者,盖在俗有子日收,致其忧也.临终日涂刍礼也。

大慈禅师自称净觉,隶名崇敬尼寺,后住终南诸寺。她并非住家尼,却于天宝五载(746年)化灭于长安静恭里私第。名为私第,当是出家前夫家或成年儿子家。虽然她归葬了家族墓地,但仍然按照僧仪执行,修建了墓塔。《唐故万善寺尼那罗延墓志并序》中虽然说尼那罗延于家中埋葬,从俗礼,但是铭文部分却明确有建塔一说。这种在家族墓地之中修建墓塔的行为相比于在龙门这一公共佛教神圣场所建墓塔,在意思上更趋近于传统丧葬观念中的封土树坟,但是根植于佛教意义下的塔的象征意义显然又确立了墓主的身份特征。相比修建于寺院附近或者佛教礼拜之地的墓塔,修建与礼拜在家族墓地中墓塔的参与者多以亲属为主。对于这些亲属而言,他们的礼拜活动显然是基于传统的祖先崇拜,而非等同于佛教弟子对于澄空等比丘尼所进行的佛教礼拜活动。

总体来看.唐代比丘尼的墓塔表现形式是多样化的。除了墓塔这一直接表现佛教身份的丧葬形式以外,墓塔的所在地、参与修建与礼拜者的身份也是建构比丘尼死后佛教身份的重要因素。佛教的轮回与因果观带来了不同于传统意义上的生死观,墓塔成为连接死者与佛教来世信仰的媒介。死后起墓塔的行为除了与最初的舍利信仰有关以外,对于普通信众而言,起墓塔的行为还受到传统灵魂不灭观念的影响。中国古人认为生命是形神合一的共同体,人死后形神分离,肉身可以腐朽,神却是可以永存的。在汉代,死后魂魄分离的信仰已普遍存在,魂代表精神而魄指向肉体。人死的时候,魂迅速升天,而魄因与肉体关联而人地。人们普遍相信死后住在肉体中的灵魂仍然存在,因此会设想为灵魂寻找一个完美的去向和归宿。在这种灵魂不朽观念影响下便产生了相应的丧葬仪式.如父母去世之后,子女便会凿墓来安葬他们的魄,于庙堂上设灵位让他们的魂也有地安放。关于这一形神观念,唐代比丘尼塔铭墓志中也有直接体现,如《大唐故兴圣寺主尼法澄塔铭并序》中就提到龙首山马头空是法澄的“安神”之处,《大唐尼慈和禅师墓志铭并序》中论及“安神兴塔”,《大慈禅师墓志铭并序》指出为尼净觉所建塔可以让她的灵魂得到永安。显然,这些由非佛教徒所写的塔铭或者墓志不可避免地受到了传统灵魂观念的影响,但是需要注意的是,佛教本身的“无我”观念是主张不存在一个永恒不变的主体的。墓塔所构建的空间想象是要将死者引入佛教所构建的来世信仰之中,其终极目标是要达到解脱而非寻求永生。对于比丘尼而言.与比丘无异同起墓塔是对她们佛教身份的认可。不少比丘尼被冠以“大德”或兼以“禅师”的称号,比丘尼通过参与佛教活动获得了与比丘一样的身份认可。对于那些归葬家族墓地仍拥有墓塔的比丘尼而言,为她们所建墓塔一方面延续了她们的佛教身份,另一方面,将功德积累延续到了家族成员之中。

三、塔形窟与幢塔

受早期开窟造像的影响,开窟建龛是一种常见与露尸葬相关的尸骨安置方式。对于石室瘗葬,刘淑芬已做过相关研究,认为其主要出于舍身血肉的功德心理,受到坐化禅窟的影响,是对林葬直接暴露尸林的一种调和方式。相比于林葬已出现在早期印度佛教中,石室瘗窟或许可以认为是佛教丧葬在中亚地区的特殊表现形式。有文献记载最早采用这一丧葬形式的诃罗竭是一位3世纪后期来自中亚的僧人。据20世纪90年代考古资料显示,龙门地区存有大量葬尸的瘗窟与葬灰的瘗穴。龙门石窟新发现的葬灰瘗穴有94个,多数属于唐代,不过并无一发现有题铭。从目前所见到的金石材料来看,龙门石窟中选择石窟瘗葬的女性信佛者很多,范围不限于比丘尼,还有清信女与普通信佛者。例如,张乃翥在20世纪80年代在龙门地区发现的有题铭的唐代瘗窟两所和无铭瘗窟一所,其中位于龙门西山敬善寺石窟南侧的娄氏瘗窟,就是丈夫为妻子死后所建。净土堂北崖张氏瘗窟是女性信佛者张氏的遗身场所。随着佛塔被广泛应用到丧葬形式之中,又出现了例如塔形龛(窟)的石室形态,以及以幢代塔的形式。因为这些丧葬形态而衍生的碑志形式例如龛铭、幢铭等实际上都可归属为塔铭一类。石室瘗窟见诸文献或碑刻的,有下列几种称谓:龛、石室、石窟或石龛;幢用于丧葬之中见诸文献或碑刻的.有下列几种称谓:纪德幢、荼毗幢或功德幢。相比较而言,这两类丧葬安置方式所留存下来的文字资料较少。

《大唐济度寺大比丘尼墓志铭并序》墓志主法愿出生兰陵萧氏,萧氏自梁武帝时便佞佛成风。法愿是宋国公萧瑀的第三女,萧瑀本人亦笃信佛教,他的三个女儿除了法愿.还有法灯与法乐也相继出家。惠源为萧瑀的孙女,也是在深受家风的影响下在济度寺出家的。据《大唐济度寺故比丘尼法乐法师墓志铭并序》与《大唐济度寺故比丘尼法灯法师墓志铭》所载,龙朔三年(663年),法愿在济度寺别院圆寂,葬于长安城南少陵原。此后法灯、法乐移住蒲州相好寺,分别于总章二年(669年)、咸亨三年(672年)迁化,“权殡于河东县境”,又同在永隆二年(680年)三月“归葬雍州明堂县义川乡南原”。此处归葬之地与少陵原实为一地,她们死后都应归葬家族墓地。惠源圆寂后也是葬在长安少陵原,葬地与法愿同处。作为名门望族萧氏的后代,虽然她们先后出家为比丘尼,但是与家族的关系并没割裂,死后回归祖坟是她们生前因家族出家、死后再回归家族的印证。

于龙门石窟处建瘗窟施露尸葬,是唐代东都洛阳一带僧侣普遍接受的丧葬习俗。位于龙门石窟0881窟,编号1336的瘗窟被认为是为比丘尼灵觉所建。关于这一瘗窟及窟璧上所刻龛铭已有多位学者进行了研究,温玉成先生就曾论证灵觉是武三思之女、武则天的侄孙女。这种在龙门西岩山崖凿窟采用露尸葬的方式,既可以实现布施的目的,又能达到祈愿灵魂可以飞升西方极乐世界的目的。

不同于早期佛教造像碑,经幢之上往往刻有《佛顶尊胜陀罗尼经》,因此又被称为陀罗尼幢。早期的陀罗尼幢常立于寺院庭院之内,作为墓幢为死后僧尼立于墓地旁是后来才出现的。经幢是佛教在唐代发展的产物,尤其是中唐时期随着陀罗尼经的广泛流行,建经幢甚至超越了建塔。叶昌炽就曾将浮图记的衰落归因于中唐时期经幢的兴盛。当然,刻经并不是经幢的唯一功用,经幢往往在刻经之外还刻有供养人头衔与姓名以及他们的刻经建幢功德。据《佛顶尊胜陀罗尼经》所宣扬,刻于幢上的陀罗尼经可以让众生从罪业中解脱.免人恶鬼之道而得以新生.若人能在幢上书写陀罗尼经更是可以获得无上正等正觉,诵读者更是可以往生极乐世界甚或得大涅槃。为死者修建“纪德幢”来纪念他们生前功德便是在此基础上衍生出来的。本质上,这些为供养人与为死者祈福所建“幢”其实可以看作“塔”的变体.是中古时期的中国将刻经与建塔结合而形成了一种新型佛塔形态。因此,一些刻有《佛顶尊胜陀罗尼经》的塔也直接被称为“幢塔”。以《唐观心寺禅律故尼大德坟前千尊胜石幢》为例,比丘尼惟彻的弟子起初先树一塔,但是考虑到石塔容易毁坏.后又选择为惟彻修建了石幢。对于惟彻的弟子來说,幢与塔在丧葬功用是一致的。

塔与幢并立在墓幢流行后常有发生。早于尼澄璨的尊胜幢.同在伊阙北原出土的李元珪纪德幢是在开元四年(716年)法师圆寂后先为其修了舍利塔,后又在开元十三年(725年)建了这座纪德幢。这两处纪德幢显然并不像墓塔一样充当实际尸骨留存之所,更大程度上发挥着纪念性的追福作用。广德二年(764年),京师告急。惠寂殉井,惠寂的父亲为她收骨焚灰,散于诸寺,并在大历六年(771年)修陀罗尼幢,为她祈福。尼惠寂的父亲为她修建的这座陀罗尼幢也如同惟彻的石幢一样,是为死者祈冥福而建。如前文所述,石室瘗葬是龙门石窟一种常见的丧葬形式。比丘尼澄璨在唐宪宗元和九年(814年)去世,采石室瘗葬,后门人追思之余,为她建立一所经幢。可见,尼澄璨的经幢也是一种纪念性的幢塔,而非实际留存尸骨所建。尼契义是归葬家族墓地的典型例证,《唐故龙花寺内外临坛大德韦和尚墓志铭并序》的铭文部分更是大加赞赏这种“生归于佛,死归于乡”的丧葬方式,认为是至孝的表现。比丘尼生前虽然出家,但并未完全割裂与家庭的关系,死后更是又回归到以血缘关系为基础的家庭之中。相较于建塔这一来自佛教,带有强烈佛教色彩的物质形态,树幢于契义的茔域同样可以成为一种体现她佛教身份的象征,《尊胜经》可以带领她进入往生极乐世界,这与依《涅槃经》建塔是一致的。

四、结论

出现在唐代并被广泛应用到僧尼丧葬中的墓塔打破了原始佛教典籍中有关佛塔神圣性的规定。建塔群体、建塔之地、礼拜仪式都呈现出世俗化的倾向。唐代比丘尼丧葬所体现出的比丘尼与本家的密切关系是汉传佛教世俗性的一种体现。对于那些出生士族,本身就因为家族信仰出家,或者为家族成员祈冥福而出家的比丘尼来说,佛教信仰本身就是她们维持家庭安宁、祈求佛祖庇护所做的努力,宗教信仰与家庭之间的影响在这里体现得尤为明显。如果说住家修行是比丘尼自身寻求身份价值的体现,死后采用传统方式归葬家族墓地并予以修建墓塔的方式并不是对她们生前佛教修行的否定,反而代表她们的宗教身份得到家族的认可。在探讨比丘尼丧葬时,除了关注比丘尼与本家的关系以外,宗教身份本身所起的作用也不应被忽略。一些比丘尼通过自身的修行努力获得了与比丘同等的社会地位.她们的佛教活动不再附属于夫爵子勋。她们在死后也并不再依附家族墓地而寻求自己独立的佛教身份认可.死后所建墓塔便是对她们身份认可的体现,也是僧众死后追求佛国净土与解脱的集中体现。