业绩承诺风险分析框架下荣之联的风险剖析

2020-08-21刘永键章新蓉

刘永键 章新蓉

【摘要】遵循全面性、叠加性、协调性原则, 构建以核心风险层为中心, 向外把握风险表现, 向内探析风险诱因的业绩承诺风险分析框架。 基于该风险分析框架, 以荣之联为研究对象, 从核心风险层、风险表现层和风险诱因层三个层面对其业绩承诺协议的风险进行全面研究, 进而提出业绩承诺风险防范路径: 第一步对风险诱因层的风险予以重点高频关注; 第二步对核心风险层的风险予以次级中频关注; 第三步对风险表现层的风险予以适度低频关注。 此外, 在业绩承诺期满后, 上市公司仍应积极关注标的企业的经营状况, 适度参与标的企业的经营决策,避免其业绩下滑。

【关键词】业绩承诺风险分析框架;业绩补偿;业绩承诺;激励政策

【中图分类号】F275;F271 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)15-0115-9

一、引言

业绩承诺协议风险点多、承诺期长, 业绩目标值设定多依赖于独立财务顾问的预测及交易双方的协商, 加之业绩承诺期内及期满后的内外部环境极具不确定性, 导致风险识别与防范更为错综复杂。 相较于英美等发达国家, 我国引入业绩承诺协议的时间较短, 市场不够成熟, 法律与监管制度不够完善, 在一定程度上加剧了业绩承诺风险的爆发, 引起社会各界的高度关注。

当前业绩承诺协议签订呈井喷之势, 而标的企业履行承诺的能力却在逐年下降。 Wind数据显示, 截至2018年年末, 深市共有856家上市公司的重组标的尚处于业绩承诺期内; 2018年共有358家重组标的完成业绩承诺, 占比为41.82%, 较2017年降低了12.7%; 2018年未完成业绩承诺的498家重组标的中, 有324家需履行补偿对价义务, 有127家需履行补偿利润义务, 履行补偿义务的标的数量占比为52.69%。 在2018年深市上市公司签订的1127项业绩承诺协议中, 当年有业绩承诺事项的有766家公司, 未完成业绩承诺的有429家公司, 业绩未完成比率高达56.01%, 比2017年增长了15%左右, 对相关个股及市场造成了较大影响。

此外, 近年来标的公司为避免触发业绩补偿条件, 在业绩承诺期内通过盈余管理与财务造假等方式精准或变相达标、在业绩承诺期满后巨额商誉减值导致上市公司业绩“变脸”以及大股东利益输送等风险频发, 更是集中暴露了交易双方对业绩承诺协议相关风险点的识别、应对及防范不足的问题。 国内外关于业绩承诺协议的风险研究已经取得了较为丰富的研究成果, 特别是在业绩承诺单项风险方面, 但尚未有对业绩承诺协议风险进行系统分析的案例研究。 因此, 本文在现有文献的基础上构建了业绩承诺风险分析框架, 并以荣之联为例, 研究其与标的企业车网互联、泰合佳通签订业绩承诺协议的相关风险问题。

二、业绩承诺风险分析框架的构建

(一)构建原则

1. 全面性原则。 全面性原则是指在业绩承诺风险分析框架的构建和实际运用中, 要以全面完整作为向导, 充分考虑业绩承诺协议条款本身约定内容可能存在的隐藏风险、业绩承诺期内交易双方可能面临的风险以及业绩承诺期满后的潜在风险。 该原则要求最大程度和最大范围地对业绩承诺的风险问题、风险诱因进行分析。

2. 叠加性原则。 叠加性原则是指以“叠加”思想为中心, 基于“集腋成裘”的风险叠加效应思想, 即风险爆发可能是由多个风险因素共同作用的结果, 而非单一因素作用的结果, 构建业绩承诺风险分析框架, 力求关于业绩承诺相关风险诱因的分析结果更具合理性。

3. 协调性原则。 协调性原则是指业绩承诺风险分析框架内的各因素, 既按各自的现实情况处于不同的层级, 又按一定的因果联系建立内在关系, 各层级之间的因素相互影响、相互协调。

(二)业绩承诺风险分析框架

如图1所示, 业绩承诺风险分析框架的核心部分包括三个因素: 业绩承诺目标值, 激励政策, 业绩补偿方式。 业绩承诺目标值就是业绩承诺的触发条件, 是交易双方签订业绩承诺协议最重要的内容, 其在一定程度上决定了激励政策和补偿方式的设定。 根据实物期权理论, 这三个因素之间存在显著的正相关关系, 业绩承诺目标值、激励政策的激励值、业绩补偿方式的补偿值互为因果“共進退”。 这三者共同构成了业绩承诺风险分析框架的核心风险层(第二层), 是在签订业绩承诺协议时风险的最原始体现。

以核心风险层为中心, 向内是业绩承诺风险分析框架的第一层, 也称风险诱因层。 标的企业管理者非理性层面的过度自信以及业绩承诺的“增信”功能等是催生业绩承诺协议主要条款核心风险、后续单项潜在风险的重要影响因素。 根据叠加性原则, 风险与诱因之间难以进行简单的配对归因, 因而本文将这一层也定义为叠加风险诱因层。

以核心风险层为中心, 向外是业绩承诺风险分析框架的第三层, 也称风险表现层。 风险表现层呈现的种种风险表现, 是风险诱因层的“循序善诱”所致。 风险诱因致使交易双方在设定业绩承诺核心条款时埋下了风险隐患的种子, 进而在核心风险层的三大因素相互影响、共同作用下产生了风险叠加效应, 促发了业绩承诺期内修改业绩承诺条件、高额商誉减值、盈余调节等风险。

以业绩承诺协议中三个核心因素交互影响的核心风险层为中心, 向内探其诱因, 向外把握风险表现, 共同构成了业绩承诺风险分析框架。

三、荣之联的业绩承诺风险

2013年5月荣之联并购车网互联, 并签订业绩承诺协议, 业绩承诺期为2013 ~ 2016年; 2014年5月荣之联并购泰合佳通, 并签订业绩承诺协议, 业绩承诺期为2014 ~ 2016年。 本文以此为例, 基于上述业绩承诺风险分析框架, 对荣之联的相关业绩承诺风险进行分析。

(一)核心风险层分析

为探析荣之联是否存在核心风险层的风险, 下文就业绩承诺协议的业绩承诺目标值、激励政策、业绩补偿方式三大核心条款进行分析。

1. 业绩承诺目标值。 目前关于业绩承诺目标值是否设定过高的研究较少, 且已有文献多是基于事后研究, 如依据业绩承诺期内业绩达成率或者业绩承诺值与并购前一年度账面净利润的比值等指标来判断业绩承诺目标值是否设定过高[1] 。 虽然这些指标有一定的合理性, 但总有“事后诸葛”之嫌。 此外, 业绩承诺协议的目的在于弥补高估值, 促成双方交易的达成, 而荣之联的业绩承诺目标值设定以收益法下对未来盈利的预测值为依据, 若根据收益法下的定价估值溢价来判定标的企业存在“高”业绩承诺行为可能稍有不当。 因此, 本文拟基于实物期权理论, 借鉴王茵田等[2] 的二叉树期权定价模型对该期权进行定价, 计算偏离度(业绩承诺协议价值与上市公司初始投资价值的比值), 便可从“事前”分析业绩承诺目标值是否存在设定过高的风险。 如果偏离度较高, 则认为业绩承诺目标值存在设定过高的风险。

(1)二叉树期权定价模型。 假设二叉树期权定价模型满足传统假设条件, 期权有效期在划分为以日为单位的t小区间时, 二叉树的价格趋近于正态分布。 期权的现价(期初价格)为S0, S0在未来有效期T的某一时点只存在两种运动可能: 一是在上升比率为u的前提下期初价值上升至Su, 此时假设期权到期收益为fu; 二是在下降比率为d的前提下期初价值下降至Sd, 此时假设期权到期收益为fd。 每一期期初价值上升和下降幅度一致, 即u、d在业绩承诺期内保持不变。 根据王茵田等[2] 的假设, u、d互为倒数, 业绩承诺协议价值在i区间l 节点上的价值Fil可以表示为:

其中: r表示无风险利率; P表示风险中立市场上期初价值上升的概率; 1-P表示风险中立市场上期初价值下降的概率; σ为标的股票价格日波动率, 理论上也是股票价格收益率的日波动率。 如果用Sil表示在i区间l 节点上标的的价值, F表示业绩承诺到期后的价值, 那么F存在两种情况: 其一, 当标的价值大于执行价值X, 即标的企业完成业绩承诺目标值并达到上市公司要求的附属条件时, 上市公司将给予标的企业一定的激励, 以补偿当时标的资产被低估的价值, 將该激励金额记为M, 则此时业绩承诺协议价值F等于M。 其二, 当标的价值小于执行价值X, 即标的企业未完成业绩承诺目标值时, 标的企业将给予上市公司一定的股份或者现金, 以补偿当时标的资产被高估的损失, 将该补偿金额记为Q。 由于在一份业绩承诺协议中激励与补偿是互斥且正负相反的, 因此本文用绝对值代表其价值的大小, 最终到期时业绩承诺协议价值为:

(2)参数口径。 车网互联与泰合佳通均以承诺期内合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润作为标的价值, 但其不服从几何布朗运动或正态分布, 不满足二叉树定价模型要求的标的企业的收益率符合几何布朗运动或正态分布的要求。 因此, 本文借鉴王茵田等[2] 的处理方法, 将“年净利润×市盈率”转化成“股价×股份数”。 由于标的企业持有的股份数在业绩承诺期内基本保持不变, 而股价则随市场波动, 符合几何布朗运动或正态分布, 因而适用于二叉树模型进行定价分析, 可采用“净利润×市盈率”计算期初价值S0与执行价值X。 此外, 由于荣之联在购买标的泰合佳通时采用的是“现金+股份”的支付方式, 对于其期初价格, 本文将现金部分折算为对等的“股价×股份数”的数值。

由于标的企业车网互联与泰合佳通均为非上市公司, 因此本文采用业绩承诺协议签订日后两年同行业股价收益率的日波动率均值来测算标的股价日波动率 σ。

本文涉及的标的企业的业绩补偿方式均为股份补偿, 依据业绩承诺补偿条款, 补偿金额M的计算方式如表1所示。

本文涉及的标的企业的激励方式包括现金激励和购买剩余股权, 依据激励政策, 激励金额Q的计算方式如表2所示。

(3)业绩承诺协议价值偏离度。 基于上述假设, 可得出标的企业的业绩承诺协议价值偏离度, 如表3所示。 本文认为关于二叉树模型本身所带来的偏差较小可忽略不计, 该偏差业绩承诺协议所包含的具体条款造成交易双方之间的“不公平”, 是业绩承诺目标值设定过高的表现, 两家标的企业的业绩承诺协议均存在业绩目标值设定过高的风险。

2. 激励政策。 基于关系契约理论, 业绩承诺协议在一定程度上缓解了信息不对称问题, 可实现交易双方长期稳定收益, 但理性经济人假设表明, 人们在市场交换中具有利己行为。 激励标的企业完成业绩承诺目标值所对应的激励政策, 可能诱使标的企业经营者采取短视行为, 而不顾损害上市公司的长期健康发展 [3] 。 为了分析业绩承诺协议的激励政策条款是否存在设定过高而引起标的企业短视行为的风险, 进而影响上市公司的长期绩效, 本文采用事件研究法, 基于托宾Q值对标的企业的长、短期绩效进行对比分析, 以便更为准确地分析激励政策是否存在设定过高的风险。

(1)短视行为分析。 将2013年5月28日即荣之联与车网互联实际控制人签订并购协议的当天, 以及2014年5月13日即荣之联与泰合佳通实际控制人签订并购协议的当天, 分别定义为一次事件, 在时间上均记为t0。 在确定估计窗口期长度时, 为准确估计回归系数同时尽量减少其他事件的交叉影响, 本文选取了在研究我国股市问题时常用的120天作为估计窗口期, 涉及长时间停牌时作真空期处理, 为尽量保证结果的稳健性, 本文将事件窗口期均定义为5天。 个股收益率与市场收益率的数据均来自RESSET数据库。

采用市场模型法定义预期收益率模型为:

其中: E(Rit)为本文所要预测的个股收益率, 表示个股在第t个交易日的预期收益率; α0为截距项; β为个股收益率对市场收益率的回归系数; Rm为A股市场的市场收益率; ε为残差项。 利用Eviews 8.0对个股回报率与市场回报率进行回归, 由此得出预测期的实际收益率为:

车网互联:

泰合佳通:

由以上公式可得超额收益率为:

超额收益率的累计相加, 即为上市公司由于并购交易签订业绩承诺协议的超额累计收益率: CARt=∑ARit。

为进一步探究上市公司的超额收益率是否来自并购行为, 在显著性水平为5%的前提下对事件窗口期的超额累计收益率进行T检验, 得到车网互联与泰合佳通的T值分别为0.01、0.2573。 可知, 车网互联与荣之联签订业绩承诺协议是一项增信行为, 同时为上市公司向市场传递出良好的信号; 而泰合佳通与荣之联签订业绩承诺协议并未发挥其增信功能, 未能为上市公司向市场传递出良好的信号。

车网互联与泰合佳通的超额累计收益率分别为0.6222、-0.1662, 说明较之泰合佳通, 车网互联带来的短期绩效更为显著, 两个标的企业均存在一定的短视行为, 但车网互联在追求短期绩效方面更为明显。

(2)长期绩效分析。 采用并购签订业绩承诺协议后1 ~ 5年上市公司的托宾Q值来衡量公司价值, 以此检验有业绩承诺协议的标的企业是否存在短视行为并影响上市公司的长期绩效。 如果并购后标的企业以上市公司的长期利益愿景为目标, 那么长期来看上市公司业绩得到市场认可, 其托宾Q值越大; 反之则越小。

CCER数据库中的数据显示, 荣之联的托宾Q值自2013年持续上升, 在2015年达到峰值3.2829后又持续下滑, 2018年达到期间最低值1.2334。 可见, 在业绩承诺期内托宾Q值持续上升, 荣之联的业绩得到市场认可, 说明标的企业以荣之联的长期利益为愿景开展经营活动。 但在业绩承诺期最后一年及业绩承诺期满后, 荣之联的托宾Q值持续下滑, 因此, 有理由认为并购后标的企业的经营可能与上市公司的愿景背道而驰, 影响了上市公司的长期绩效。

由以上分析可知, 两个标的企业的经营成果使得上市公司的短期绩效有所增加, 却未能保障长期绩效, 在业绩承诺期最后一年及承诺期满后, 长期绩效持续下滑, 说明业绩承诺协议的激励政策存在设定过高的风险。

3. 业绩补偿方式。 无论是现金补偿还是股份补偿, 均存在一定的风险[4] 。 一方面, 业绩补偿对于标的企业来说类似于“惩罚性”条款, 是标的企业在签订协议时对自身未来发展能力过度自信的“惩罚”, 也是对上市公司给予的一种补偿; 另一方面, 基于经济人假说, 管理层均是趋利避害的逐利者, 理性的管理者会尽量避免“惩罚”而期望获得激励。

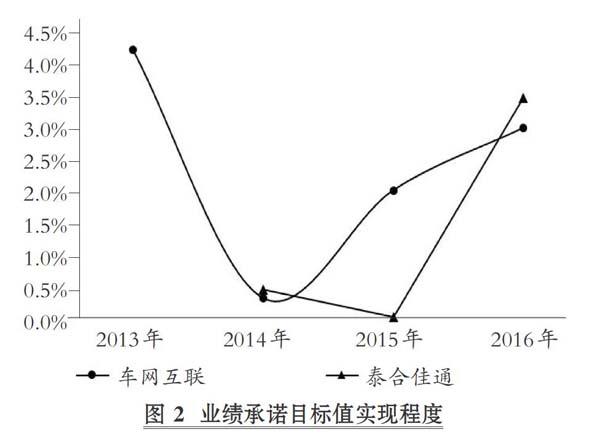

荣之联的标的企业的补偿方式皆为股份补偿, 因此本文采用业绩承诺目标值的实现程度来衡量补偿方式是否存在风险。 胡援成和肖永明[3] 在对我国2008 ~ 2013年上市公司重大并购重组的267个样本的补偿方式风险的研究中发现, 附有股份补偿方式的样本业绩承诺目标值在业绩承诺期前两年能够实现, 而第三年则不一定; 附有现金补偿方式的样本表现则刚好与股份补偿方式相反。 如果业绩承诺目标值难以实现, 就可能存在潜在的风险, 比如在补偿方式的压力效应下产生短视行为, 出现战略选择失误, 致使大股东丧失控制权或大股东进行利益输送影响中小股东权益[5] 。 可见, 业绩承诺目标值在业绩承诺期的实现程度可以从补偿方式角度反应标的企业的践诺能力, 从而可用于衡量补偿方式是否存在风险。

由图2车网互联与泰合佳通的业绩承诺目标值的实现程度来看, 两家标的企业的业绩承诺目标值实现程度的变动趋势基本一致, 即: 在业绩承诺期的第一年和最后一年业绩承诺目标值实现程度较高, 而在中间期的实现程度较低。 該现象与大样本结论存在一定的差异, 可能是因为标的企业受补偿方式的压力效应, 产生了短视行为, 以避免业绩承诺期最后一年的业绩承诺目标值实现程度持续下滑未达业绩承诺目标而需要履行补偿义务。 为谨慎起见, 本文依旧认为交易双方补偿协议的设定存在一定的风险。

(二)风险表现层分析

由上文的分析可知, 荣之联在业绩承诺核心条款的设计上均存在一定的风险隐患, 那么核心风险层的风险是否真的产生了叠加效应, 引发了标的企业在业绩承诺期内、业绩承诺期满后的潜在风险呢?下文根据业绩承诺风险分析框架的第三层做进一步的分析。

1. 业绩承诺期内的风险。 鉴于2016 年证监会发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》中已规定: 重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺, 不得适用《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定, 变更其做出的业绩补偿承诺。 因此, 本文不再对修改业绩承诺条件的风险进行分析。

为分析标的企业是否产生了盈余调节行为以精准实现业绩承诺目标值, 本文借助“神预测”区间[1] 予以衡量, 即: 如果标的企业的业绩承诺目标值实现率在 100% ~ 120%之间, 那么标的企业通过财务造假来实现其高业绩承诺目标的可能性就较高。

车网互联与泰合佳通在承诺期内业绩承诺达成率如图3所示。 两家标的企业在承诺期内的业绩承诺达成率完全处于“神预测”区间(100% ~ 120%), 且处于下位段。 因此, 有理由认为标的企业在业绩承诺期内存在财务造假或者盈余调节的可能, 以虚增业绩“精准”完成承诺目标值, 从而避免受到需支付补偿的惩罚。

2. 业绩承诺期满后的潜在风险。 业绩承诺期满后的潜在风险主要表现为: 标的企业计提高额商誉减值促使上市公司业绩“变脸”, 大股东存在利益输送行为影响中小股东权益。

(1)荣之联业绩“变脸”的根源。 业绩承诺期满后标的企业车网互联和泰合佳通在2017 ~ 2018年竞相上演业绩“变脸”, 致使荣之联自2011年上市以来在2017年首次出现亏损, 亏损金额为2.02亿元, 而且2018年未能止住业绩大幅下滑的趋势, 出现重大亏损13.61亿元。 由于连续两年亏损, 2019年4月26日荣之联被深交所实行“退市风险警示”的特别处理, 股票简称变更为“?ST荣联”(2020年6月9日撤销退市风险警示, 股票简称又变更为“荣之联”)。 那么, 荣之联业绩“爆雷”是否源于商誉减值这把“达摩克利斯之剑”呢? 由表4可知, 2017 ~ 2018年荣之联考虑标的企业商誉减值的净利润分别为-2.02亿元、-13.61亿元, 不考虑商誉减值的净利润分别为0.96亿元、-6.80亿元。 可见, 荣之联2017年业绩大幅下滑的主要原因是高额商誉减值, 2018年其业绩持续亏损, 主要也是因为高额商誉减值的拖累导致未能及时止亏或者减少亏损。

就商誉减值的主要构成来看, 2017年荣之联对车网互联、泰合佳通分别计提商誉减值9700万元、19300万元, 两者合计占总计提商誉减值29800万元的97.32%; 2018年对车网互联、泰合佳通分别计提商誉减值33172.77万元、34313万元, 两者合计占总计提商誉减值68126.60万元的99.06%。 因此, 有理由认为业绩承诺期满后, 标的企业业绩下滑引发的高额商誉减值是致使上市公司业绩下滑被“挂帽”的重要原因。 可见, 业绩承诺期满后存在标的企业高额商誉减值拖累上市公司的高风险。

(2)大股东利益输送。 目前对于大股东是否存在利益输送行为, 主要有两个衡量指标: 一是交易股票价格的折价, 即如果上市公司为购买标的资产发行股票的价格明显低于上市公司市场上股票的交易价格, 则存在利益输送行为[6] ; 二是第一大股东持股比例, 该值越低, 表示存在利益输送行为的可能性越大[7] 。

在发行股份购买标的资产时, 荣之联的交易股票价格均根据基准日前20个交易日的股票交易均价确定。 荣之联并购车网互联时股票交易均价为9.06元/股, 股票折價为6.5元/股; 并购泰合佳通时股票交易均价为22.24元/股, 股票折价为9.9元/股, 股票折价程度较低。

为进一步分析是否业绩承诺主要条款协议引发了后续大股东利益输送的风险, 笔者根据公司公告整理了2017年荣之联的股东减持情况, 如表5所示。 荣之联自上市以来除2014年实际控股人王东辉、吴敏因解决个人资金及投资需求问题而减持9%的股份之外, 2017年首次出现持股5%以上股东因自身经营需要减持1%股份, 以及高管均因资金需求合计减持约0.115‰股份的减持现象。 为谨慎考虑, 本文认为荣之联存在利益输送行为的风险程度较小或者几乎不存在。

(三)风险诱因层分析

由于核心风险层的三大因素之间相互影响、共同作用, 关于业绩承诺期内及业绩承诺期满后的风险表现, 很难说明到底是因业绩承诺目标值设定过高而导致的, 还是由于高激励政策或者补偿方式趋利避害的理性而诱发的。 因此, 本文拟从风险根源出发, 即从交易双方设定具体核心条款的动机出发, 探析业绩承诺风险的诱因。

1. 过度信赖业绩承诺协议的增信功能。 业绩承诺协议被引入我国上市公司并购重组中, 在一定程度上降低了信息不对称、非理性行为带来的并购风险, 使其自身具有良好的增信功能, 能为交易双方的权益“保驾护航”。 此外, 证监会对其制定的相关政策使得该功能更为凸显。 比如: 2008年《上市公司重大资产重组管理办法》中要求, 上市公司应当在并购重组实施完毕后三年内的年度报告中单独披露标的企业实际盈利数与业绩承诺目标值之间的差异情况; 2013年《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》中规定, 业绩承诺无法完成时需披露原因, 并用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务以维护上市公司权益; 2016年《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》中禁止业绩承诺的随意变更, 重组方应当严格遵守业绩补偿协议履行承诺。 笔者认为, 受上述法律法规的影响, 交易双方极有可能在签订业绩承诺协议时对主要条款的设定较为“大胆”, 对业绩承诺目标值、激励政策及补偿方式的风险关注度相对较低, 进而引发相关风险。

2. 管理者过度自信。 过度自信是指管理者对自身的能力与知识、未来的决策表现出过分的乐观自信。 对于并购重组, 管理者过度自信主要表现在以下三个方面: ①持续持有本公司的股票或者股票期权; ②公司年度实际盈利水平低于预测数据, 包括预计盈利但实际亏损、预计盈利增长但实际盈利下降、预计盈利增长但增长幅度低于预期三种类型, 在观测期内至少有一次出现这三种类型其中之一; ③高频并购, 即在三年内不同公告里进行3次及以上的并购行为[8] 。

荣之联及两个标的企业在业绩承诺期内均未出现管理者减持现象, 而且标的企业实际盈利水平低于预测水平主要表现为预计盈利增长但实际盈利下降和增长幅度低于预期两种类型; 此外, 观测期三年内荣之联进行并购的次数超过3次。 由此我们认为, 交易双方在签订业绩承诺协议时管理者过度自信是引发业绩承诺相关风险的诱因之一。

3. 上市公司尽职调查不充分。 荣之联并购车网互联、泰合佳通的主要目的是进一步获取标的企业的新技术以及应用能力, 在实现优势协同效应的同时, 确立自身在移动通信服务领域、物联网行业的领先地位。 根据荣之联2017年、2018年年报中披露的亏损原因: 车网互联在行业变化较大的主机厂的前装终端投入大、后装终端销售不足, 且在更迭较快的市场竞争中反映不灵活, 项目管理能力不足, 导致几大业务转型均未成功; 泰合佳通原有客户(主要为电信运营商)近几年投入持续降低, 客户在相关领域投入的停滞或大幅压缩等原因导致荣之联在2017年出现首亏, 2018年持续大亏。 可知, 荣之联在并购过程中可能更多地关注标的企业的优势, 而对未来经营环境的预测不足。 因此, 有理由认为尽职调查不充分是引发后续上市公司业绩亏损, 进而引起进一步风险的另一诱因。

4. 独立财务顾问声誉。 荣之联与标的企业车网互联、泰合佳通设定的业绩承诺目标值, 均是基于独立财务顾问(东方证券)在收益法下对未来几年的预测净利润的取整值, 如果收益法下的净利润预测值偏高, 那么交易双方设定的业绩承诺目标值也会偏高。 独立财务顾问对标的企业净利润预测的精准程度与业绩承诺引发的风险之间存在较大关联。 翟进步[6] 认为, 独立财务顾问的声誉与并购重组中资产估值与定价的公允性高度相关。 现有研究主要通过独立财务顾问的排名来衡量独立财务顾问的声誉, 通常认为其排名越靠前, 采用收益法进行预测的数据可信度越高。 根据中国证券业协会公布的2018年度证券公司总资产排名, 东方证券在98家证券公司中位列第11名, 且2016 ~ 2017年其排名波动幅度较小, 说明其声誉相对较好。 因此, 笔者认为独立财务顾问的声誉与荣之联业绩承诺协议相关风险频发的关联度较低。

四、业绩承诺风险的防范与应对

(一)荣之联的风险点

基于业绩承诺风险分析框架, 本文采用对应的风险衡量指标对各层级的风险隐患进行了全面分析, 得出荣之联就车网互联、泰合佳通的业绩承诺协议存在的风险点如表6所示。

(二)荣之联的风险应对策略

针对核心风险层、风险表现层呈现的风险点, 本文拟采用一对一单项风险应对策略。 针对风险诱因层的风险点, 本文认为其是业绩承诺协议所有风险“循序善诱”所导致的, 因此采用叠加风险的应对策略。

1. 基于单项风险的风险应对。

(1)采用收益法与二叉树期权定价模型相结合的方法设定合理业绩承诺目标值。 业绩承诺目标值的合理设定有利于标的企业如约践诺, 保护交易双方各自的利益, 减少业绩承诺期内及业绩承诺期满后的潜在风险。 采用收益法与二叉树期权定价模型相结合的方式设定合理的业绩承诺目标值, 一方面可以减少独立财务顾问的声誉与资历的主观性带来的不合理盈利预测; 另一方面通过二叉树偏离度的计算, 可以在一定程度上修正业绩承诺协议价值, 促使交易公平。

(2)将重复博弈思想注入激励政策, 实行分阶段激励的“动态”激励机制。 重复博弈思想在业绩承诺协议中的应用主要体现在分阶段支付交易对价上, 分阶段支付不仅动态调整了交易的价值, 避免交易对价畸高或畸低的风险, 而且具有一定的监管作用。 可将该思想融入激励政策, 即上市公司对如约完成业绩承诺及满足附加条件的标的企业实行分阶段激励政策。 比如, 荣之联可在标的企业业绩承诺到期当年实行部分激励方案, 在业绩承诺到期后的未来几年如果标的企业未引发后续的风险问题(巨额商誉减值、大股东利益输送), 便再实施余下的激励方案。

(3)选择合理的补偿方式。 目前国内主要有现金补偿、股份补偿、“现金+股份”补偿三种补偿方式。 若要规避股权变动影响控制权等风险, 则采用现金补偿方式; 若要规避大股东进行利益输送的风险, 则采用股份补偿方式; 若要均衡考虑现金与股份补偿的风险, 则选择“现金+股份”的补偿方式。

(4)无论在业绩承诺期内还是业绩承诺期满后, 上市公司均應持续关注标的企业的经营状况。 在业绩承诺期内, 上市公司每年披露的标的企业业绩承诺实现情况的说明中, 不仅应当关注业绩承诺的实现程度与实现率, 更应该重点关注标的企业业绩的真实性与可靠性, 以避免标的企业通过盈余调节甚至财务造假虚增业绩, 进而“精准”或“变相”完成业绩承诺目标值。 业绩承诺期满后, 上市公司应持续关注标的企业的经营状况, 参与抑或间接影响标的企业的经营决策, 以便及时规避标的企业经营不善引起的巨额商誉减值和业绩“变脸”的风险。

2. 基于叠加风险的风险应对。

(1)交易双方应谨慎看待业绩承诺的增信功能, 做好尽职调查。 上市公司对于业绩承诺增信功能的态度应由“大胆”变为“谨慎”。 即使接收到标的企业传递出经营良好的信号, 仍要谨小慎微地做好尽职调查, 以避免标的企业利用业绩承诺协议的增信功能制造经营良好的假象。

(2)交易双方应借助董事会监管并善用薪酬契约, 激励管理层理性决策。 基于行为公司金融理论, 管理者受认知缺陷和情感的影响, 或过分乐观高估有利结果的频繁度, 或过分自信高估自身能力, 或证实误差偏听利好信息, 或控制幻觉夸大自身决策能力, 从而导致交易双方做出不合理的决策。 由于缺乏有效的监管, 管理层在投资决策上会低估项目执行的潜在风险[9] 。

(3)交易双方应考虑多方面的因素, 选择声誉较好的独立财务顾问。 独立财务顾问精准的预测能力在一定程度上决定了业绩承诺的实现程度。 畸高或者畸低的预测值均会为交易双方带来不公平, 损害某一方的权益, 如果进一步促发“三高”, 那么后续引发的风险将不容小觑。

(三)业绩承诺风险的防范路径

本文认为, 业绩承诺协议相关风险的最终根源在于风险诱因, 即协议的增信功能、交易双方管理者过度自信等诱因触发了核心风险, 进而引发了业绩承诺期内及业绩承诺期满后的潜在风险, 因此在风险防范过程中应对其予以重点高频关注。 业绩承诺协议的三大核心条款既是风险诱因相互作用的结果, 又是风险表现的直接影响因素, 在风险防范过程中应予以次级中频关注。 关于风险表现层的风险, 在业绩承诺期内2 ~ 3年、业绩承诺期满后1 ~ 2年内, 可就标的企业的业绩履诺能力予以适度低频关注。 基于上述描述, 本文提出了业绩承诺相关风险防范的参考路径, 如图4所示。

从风险防范的重要性来看, 第一步应重点高频关注风险诱因, 从源头上扼杀风险。 但是, 由于尽职调查的充分性、精准预测存在人员及技术难度等不可控因素的影响, 可能导致风险防范的第一步难以取胜, 在协议签订之初就为风险隐患埋下了种子。 因此, 第二步中频关注三大核心条款的合理性与公平性就显得尤为重要。 对于核心风险层的关注不仅是对风险诱因层的二度“保驾”, 也有利于进一步降低后续潜在风险爆发的概率。 当然无论前期防范工作做得多么细致、全面, 也可能难以避免“灰犀牛”“黑天鹅”的存在, 因此需执行第三步——适度低频关注业绩承诺的相关风险, 尤其是上市公司每年年末均应对标的企业业绩的真实性予以重点关注, 以防范“低兑现”、“精准”达标、履诺能力不足等带来的风险。

此外, 即使交易双方通过上述三步尽量避免了业绩承诺的部分风险, 在业绩承诺期满后上市公司仍应积极关注标的企业的经营状况, 适度参与其经营决策, 避免标的企业业绩下滑带来的巨额商誉减值进而拖垮上市公司业绩。

五、研究结论

本文基于规范性分析构建了业绩承诺风险分析框架, 并对案例公司荣之联进行了三个层次的业绩承诺协议风险分析。 研究结论表明: 首先, 核心风险层的三大核心因素——业绩承诺目标值、激励政策、业绩补偿方式的设定均存在一定的风险; 其次, 核心风险层三要素之间的相互作用进一步引发了业绩承诺期内及业绩承诺期满后的风险, 主要表现为标的企业业绩不可靠、商誉减值; 最后, 管理者过度自信及上市公司尽职调查不充分是业绩承诺相关风险频发的重要诱因, 正是这些诱因促发了核心风险层的风险, 进而引发了风险表现层的风险。

本文建議: 对于核心风险层、风险表现层的风险, 分别予以次级中频关注、适度低频关注, 并采用收益法与二叉树期权定价模型相结合的方式设定合理的业绩承诺目标值, 实行分阶段激励机制等具体对策; 对于风险诱因层的风险则予以重点高频关注, 交易双方既要谨慎对待业绩承诺的增信功能, 做好尽职调查, 将项目决策与管理者的薪酬挂钩, 以适当规避由管理者过度自信引发的潜在风险。

但是, 本文仍存在不足之处, 比如提出的单项风险应对策略受业绩承诺协议本身特征的影响, 存在一定的矛盾且根据本文的风险衡量指标难以协调。 假设为了防范业绩承诺目标值设定过高的风险, 要求聘请声誉良好的独立财务顾问对标的企业的净利润进行精准预测。 如果独立财务顾问进行了精准预测, 根据本文的风险衡量指标, 标的企业在业绩承诺期内必定处于“神预测”区间, 从而表现出财务造假虚增业绩的风险。 此外, 应对策略与补偿方式也存在一定的矛盾, 如果独立财务顾问进行了精准预测, 根据补偿方式的风险衡量指标, 必定会出现较低的业绩承诺实现程度。

【 主 要 参 考 文 献 】

[ 1 ] 王竞达,范庆泉.上市公司并购重组中的业绩承诺及政策影响研究[ J].会计研究,2017(10):71 ~ 77.

[ 2 ] 王茵田,黄张凯,陈梦.“不平等条约?”:我国对赌协议的风险因素分析[ J].金融研究,2017(8):117 ~ 128.

[ 3 ] 胡援成,肖永明.契约与兑现上市公司并购重组业绩对赌靠谱吗?[ J].江西社会科学,2017(11):64 ~ 74.

[ 4 ] 潘爱玲,邱金龙,杨洋.业绩补偿承诺对标的企业的激励效应研究——来自中小板和创业板上市公司的实证检验[ J].会计研究,2017

(3):46 ~ 52.

[ 5 ] 刘建勇,董晴.资产重组中大股东承诺、现金补偿与中小股东利益保护——基于海润光伏的案例研究[ J].财贸研究,2014(1):136 ~ 142.

[ 6 ] 翟进步.并购双重定价安排、声誉约束与利益输送[ J].管理评论,2018(6):212 ~ 226.

[ 7 ] 简冠群,李秉祥.市值管理动机下大股东参与定向增发与利益输送[ J].运筹与管理,2018(11):163 ~ 175.

[ 8 ] 曲春青.管理者过度自信与公司金融决策[M].大连:东北财经大学出版社,2011:1 ~ 171.

[ 9 ] 查博,郭菊娥.项目价值预判行为下过度自信管理者投资决策与薪酬契约研究[ J].软科学,2014(9):25 ~ 29.