安化县茶旅文康产业一体化发展研究

——以白沙溪黑茶文化产业园为例

2020-08-20曹双喜张岭苓

孟 涛,张 旭,曹双喜,张岭苓,曾 鑫,王 凯

(1.湖南省白沙溪茶厂股份有限公司;2.湖南省白沙溪黑茶文化传播有限责任公司,安化 413515)

1 “茶旅一体化”、“全域旅游”与“茶旅文康”

1.1 茶旅一体化

茶旅一体化是茶业与旅游业及相关配套服务业一体化发展的新模式,其是以茶主题、茶资源,茶基地为载体,以市场需求为导向,以旅游体验为核心内容,将旅游体验茶产业的各个环节,形成茶旅经济链,最终实现“以茶促旅,以旅兴茶,以文传茶”的一体化发展新格局[1],这12个字已成为近几年安化黑茶文化的热门话题,实际上也是“茶旅文一体化”的内涵。

1.2 全域旅游

全域旅游是指各行业积极融入其中,各部门齐抓共管,全城居民共同参与,充分利用目的地全部的吸引物要素,为前来旅游的游客提供全过程、全时空地体验产品,从而全面地满足游客的全方位体验需求[2]。安化县于2016年底积极入选湖南省第二批国家全域旅游示范区创建名单,全域旅游下的安化覆盖雪峰山区十个国家级森林(湿地)公园,33个古村落,10个文化古镇等主要景点,且拥有茶村原乡、树海竹样、梅山文化、茶马古道、药养世界等丰富的文化资源,即将成为安化GDP经济发展的新增长点与新引擎。

1.3 茶旅文康

茶旅文康是以茶为基础,旅为融合,文为内涵,康为延伸的四大产业,深度融合发展,催生安化经济发展的新动能。2019年12月,安化县委书记刘勇会在安化县委第十二届九次全会暨经济工作会议上首次公开提出构建“茶旅文康”特色产业体系,全力打造以“美茶颜、品茶点、走茶道、游茶园、食茶宴、赏茶戏、宿茶庄、忆茶事”为主题的安化24小时健康茶生活,成为一种新时尚,融入了老百姓的点点滴滴,成为外来游客的一种新体验,是未来安化县茶产业发展的重中之重[3]。在安化县第十七届人民代表大会第五次会议上,安化县人民政府县长肖义在《政府工作报告》中再次明确“茶旅文康深度融合”的发展理念与开发思路[4]。

2 安化县茶旅文康一体化开发现状

2.1 安化县茶旅文康开发现状

安化县委、县政府自2008年开始确立“茶旅一体化”发展模式,财政部门每年投入3000余万元,保护和修缮风雨廊桥、古茶亭、古村落等,将“百里茶廊”、“万亩茶园”建设与旅游线路、旅游中心景区结合起来,将茶文化遗址、生态茶园、茶企茶市建成旅游景区,将茶产品开发旅游产品,将茶民俗、茶文化打造成特色旅游品牌,形成“以茶促旅、以旅带茶、茶旅互动”的一体化发展局面。以“千年黑茶、神韵安化”为主题,打造旅游品牌形象宣传语和安化旅游形象标志,推出红色文化旅游、生态旅游、研学旅游、运动休闲旅游等一批精品线路,连续举办“安化与您四季有约”、益阳安化美食文化节、帐篷文化旅游节等系列活动。积极探索发展全域旅游,形成核心景区带动全域旅游、茶产业链带动全域旅游、综合公司带动全域旅游三种发展模式,构筑“政府主导、市场运作、全民参与、成果共享”的全域旅游发展格局[5]。全县目前拥有4A级旅游区1个,3A级旅游区4个,省级农业旅游示范点2处,省级工业旅游示范点5处,省星级乡村旅游区21处(其中5星级4处),拥有柘溪国家森林公园、六步溪国家自然保护区、雪峰湖国家湿地公园、雪峰湖国家地质公园等金字招牌[6]。

2019 年,安化以创建国家现代农业产业园和安化黑茶特色小镇建设为抓手,加快茶产业和旅游业转型升级,“茶旅文康”四大产业深度融合。据统计,仅2019年国庆期间,安化各景区共接待游客81.39万人次,同比增长15.97%;综合收入5.04亿,同比增长35.85%[7]。云台山风景区、梅山文化园、黄沙坪黑茶小镇、茶乡花海、龙泉洞、白沙溪黑茶文化产业园等景区成为安化旅游的热门。

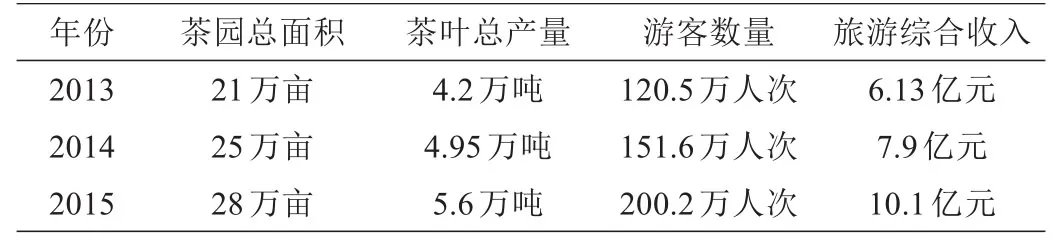

表1 安化县茶旅经济收入情况(2013-2019)

(数据来源:安化县2013—2019年统计公报)

从表1可以看出,安化旅游综合收入与游客数量在近几年特别是连续举办安化黑茶文化节以来成阶梯式的增长,带动了当地茶叶整个产业链经济的迅速崛起,达到精准扶贫的效果,茶旅一体化模式也在日循序渐进的形成。

2.2 白沙溪黑茶文化产业园开发现状

白沙溪黑茶文化产业园依托于始建于1939年的湖南省白沙溪茶厂,该产业园是益阳市“三项行动”重点工程之一,总投资2.5亿元,总建筑面积33077平方米。项目于2012年3月正式启动建设,2015年6月28日正式开园,建设内容包括4栋现代化生产车间、2栋毛茶仓库和1栋综合大楼(含黑茶博物馆、黑茶体验中心、企业技术中心、江景客房等),建筑仿民国风情,契合白沙溪茶厂于1939年诞生的历史背景[8]。同时配套建设千两茶王景观塔、黑茶文化长廊、沿江风光带、古茶园、茶码头等,开启了白沙溪“茶旅文一体化”开发的新时期。该文化产业园区先后于2016年被评定为国家AAA级旅游景区,2018年成为湖南省科普教育基地和湖南省中小学生研学实践教育基地,是安化黑茶茶旅形象标杆。

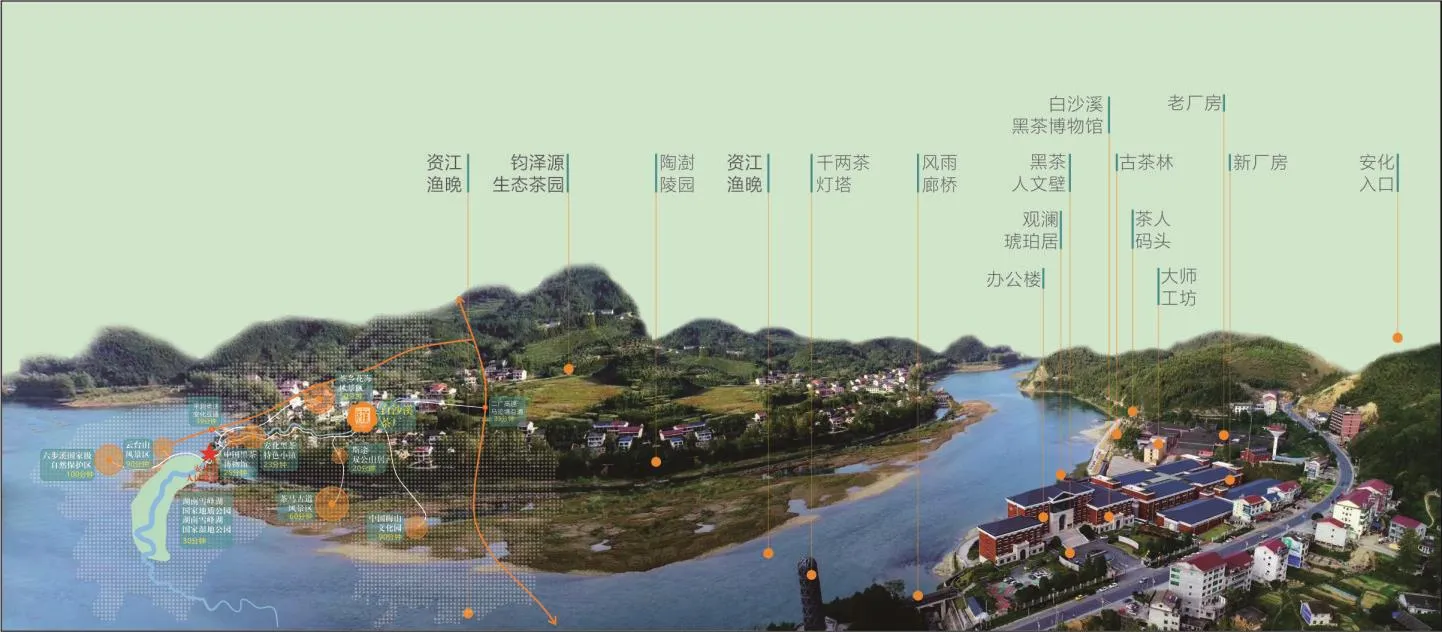

图1 白沙溪黑茶文化产业园效果图

2.2.1 基于特色历史文化资源的传统参观模式

白沙溪茶厂是一家有着81年专注黑茶生产加工的老牌企业,所处地理环境优美,自身历史文化底蕴深厚,资源丰富。参观路线主要包括:黑茶文化博物馆—工业化生产线—文物保护区:老厂房—千两茶踩制坊(6-10月)—古茶园、茶码头—沿江风光带—黑茶体验中心—钧泽源茶园基地(详见图1)。

①白沙溪黑茶文化博物馆:一部安化黑茶近现代发展史。其以白沙溪茶厂从1939年创始至今81年的璀璨发展历程为线索,塑造安化黑茶发展的轨迹与脉络,展示安化黑茶千年历史文化。馆内有近150年历史的老泾阳茯砖茶,黑茶界唯一仅存的各时期安化黑茶标本样,满载历史的各类档案资料,白沙溪历代制茶模具和设备。这部分文史资料是游客了解安化黑茶历史文化的必经之地。

②安化黑茶制作技艺参观与体验:文化园区内现代化生产车间有多条处于国内同行业领先地位的安化黑茶自动化智能化生产线,可以让游客直观生产过程,了解产品及工艺特点,展示安化黑茶科技水平。安化文物保护单位50年代老厂房是传统技艺保护基地,可以让游客看到安化黑茶独有的七星灶烘焙工艺和国家非物质文化遗产千两茶制作技艺等,并有大师工坊和非遗技艺馆提供来宾和游客体验手工制茶,近距离感受安化黑茶魅力,享受制茶乐趣。

在信息时代快速发展的今天,大数据已经逐渐应用到各行各业。旅游行业运用大数据进行数据搜集和分析,能够有效地加强旅游行业的自身升级与转型,提供多样化的服务,有效地提高产品的经济效益,获取较大的市场份额。在旅游行业的发展过程中,也需要加强对数据的分析能力,通过结合大数据进行自身的整改,为提高游客的满意度为发展目标。

③沿江风光带山水美景与茶人茶事:白沙溪茶厂依山傍水,享资水之秀美,纳山川之灵气。千米沿资江长堤,一头连白沙溪溪口和千两茶王景观塔,一头连白沙溪万里茶道起点茶码头,顺河流蜿蜒延伸,篮天、碧水、茶山,河滩、牛羊,沿途绿树掩映,山水相依,风光迤俪。观澜琥珀居茶亭与黑茶文化长廊相接相映,长廊内雕梁画栋展示安化黑茶历史人物故事和诗词,可坐观江景或休憩,也可喝茶纳凉,谈笑风生。

④钧泽源有机生态茶园:钧泽源身临资江碧水,背靠巍峨高山,晨曦有薄雾环绕,堪比仙境。紧邻陶澍园陵,与白沙溪茶厂隔江相望。茶园呈山地梯田式,游客可以前来采茶、游园,体验毛茶加工制作,还有“谷雨采茶节”、“天蓬元帅文化节”、“茶山生活体验”等项目互动参与,感受自然生态,感受茶俗民风。

2.2.2 研学模式的创新

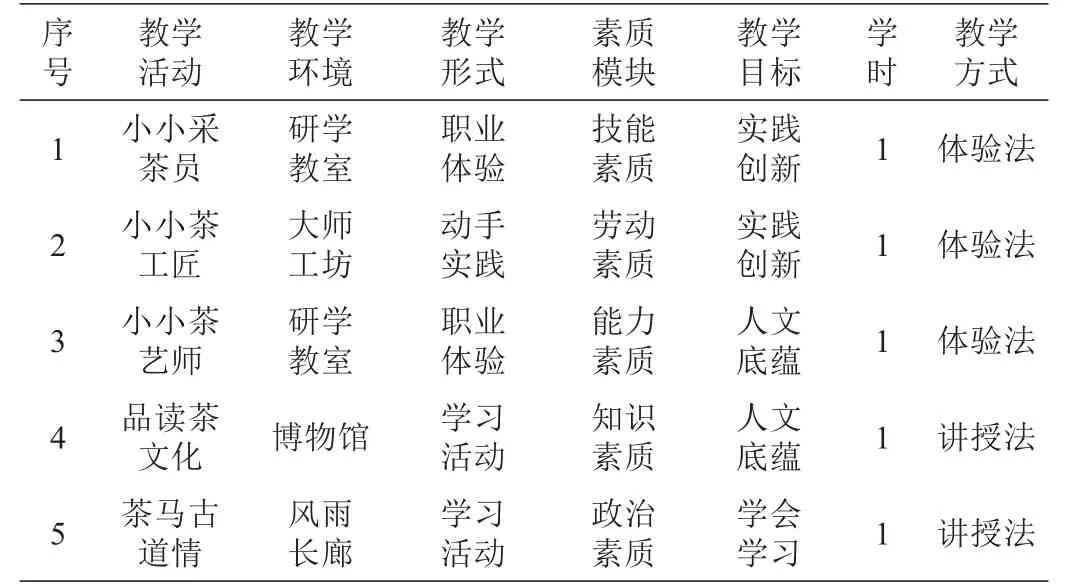

2012 年,教育部启动中小学研学旅行工作研究项目,在安徽、江苏、陕西、上海、河北、江西、重庆、新疆等8个省(区、市)开展研学旅行试点工作。2014年,教育部首次提出了研学旅游的定义:学生集体参加的有组织、有计划、有目的的校外参观体验实践活动[9、10]。2018年,白沙溪茶厂被湖南省教育厅列为湖南省中小学生研学实践教育基地。为打造安化黑茶研学标杆,白沙溪茶厂专门组建研学导师和服务团队,建立研学工作机制,制定研学手册,设立专门的研学场所及设施,丰富研学内容,做好安全保障和后勤服务。以“探秘白沙溪寻道黑茶源”为研学实践活动主题,开设了品读茶文化、茶马古道情、小小茶艺师、小小茶工匠、小小采茶员等研学课程。随着几年的发展,整个研学流程模式日趋完善,课程也颇为丰富。近两年先后接待了湖南农业大学、安化县内高中、中小学及幼儿园等学校师生1万人次以上,得到了广大师生的肯定与好评,通过研学活动也很好地推广了安化黑茶历史文化。

表2 安化黑茶文化研学课程

2.2.3 游学模式的探索

游学,是世界各国、各民族文明中,最为传统的一种学习教育方式,是一个“读万卷书,行万里路”的过程。游学是在寒暑假,学生无课的情况下,由家长通过游学机构、有游学业务的旅行社等为学生报名,学生个人出行的活动。游学项目和地点的选择主要取决于学生兴趣。白沙溪茶厂在游学这块暂时以接待型模式为主,学生个人或自行组团预约前来参观学习,有社会实践或专题调研,也有假期课外实习等。以后还需逐渐探索形成自己独有的模式,针对学生成长阶段所需的各项能力及其兴趣爱好,量身定制游学计划,以体验式交流学习的形式,增加学生们的课外见识,帮助提升综合素质与实践能力。

2.2.4 产学研模式的协作

产学研通常指以企业为技术需求方与以科研院所或高等学校为技术供给方之间的合作,其实质是促进技术创新所需各种生产要素的有效组合。近年来白沙溪茶厂已与中南大学、湖南农业大学等高校达成产学研校企合作,建立大学生实习基地,理论实践相结合,联合培养专业性人才。我们应根据黑茶产业发展需求,提出覆盖茶树种植、生产、销售、互联网+的多元化交流课题,精准对接深度合作,其次随着5G网络时代的到来,云教育、云经济等新兴事物不断崛起,公司需整合云资源,相互展示和互动,从而降低研学成本,提高效率,官方应加强互联网的宣传工作和主流视频平台的推广,每一次的培训、活动、课题探讨都可以以直播形式展示。

3 当前开发过程中存在的问题

3.1 以传统观光式参观为主,旅游浸入式体验感不强

目前,园内导游主要根据游客的时间和行程安排设定参观路线带领讲解,游客以听和看为主,难以沉淀下来感受和回味,对白沙溪的“关注、体验、共享、更多关注”不够。

3.2 景区条件受限,配套设施有待更新和完善

白沙溪位于安化县小淹镇,外部交通相对于其他景区受到制约,降低了人们的旅游欲望。园区内虽成一定规模,但对于园区设备设施日常维护、园林绿化、景点美化,标识标牌等仍需加强。文化园区与资江对岸的茶园基地、陶澍园陵、文澜塔等景点的连通方式不够便利。

3.3 对特色历史文化资源挖掘不够,特色旅游产品开发不够

白沙溪历史文化资源很丰富,但仍需进一步提炼、提亮,在短时间内形成大众印象,实现精准传播。游客服务中心除了免费提供饮茶,需要收集游客的意见和建议,根据消费者需求开发黑茶旅游特色产品。

3.4 缺乏旅游专业人才与管理

目前,园区建立了景区管理制度与团队,但相比来说在知识型、专业型、创新型人才队伍方面还比较薄弱,特别是智慧景区建设目前还是空白。

3.5 缺乏与其他景点和旅游机构的联结互动,景区宣传推介不足,客源量不足

目前到白沙溪黑茶文化产业园参观旅游的多为自然流量客群,由于缺乏宣传推广,今后还要进一步加强与其他单位联系合作,增强吸引力、互动性和参与感,共享发展。

4 基于白沙溪黑茶文化产业园综合开发的相关建议

4.1 综合提升旅游服务水平

建立健全景区管理制度和考评机制,基于行业需要和企业实际情况科学制定茶旅发展规划,明确目标任务。稳定现有团队的同时,引进旅游专业人才,强化团队专业素养和专业知识培训,规范接待流程和标准,加强服装、仪容、言语各个细节的展示,打造独具品牌特色的旅游形象。加强园区配套景点及设备设施建设。完善景区导览介绍及参观路线、标识标牌指引,完善每个景点的介绍标牌,宣传海报,文化展示等,定期做好园区绿化美化和设施保养维护。提供安全、优质的后勤保障,把“吃、住、行、游、购、娱”每一项服务做出品牌特色,做到细致贴心。建立内外信息、数据互通机制,做好游客满意度调查和旅游市场分析,了解诉求,收集反馈意见和建议,持续改进。尝试开展智慧景区建设,比如景区智能讲解、智能泡饮等。

4.2 做优做精特色旅游项目和产品

以“健康茶生活乐享白沙溪”为主题打造茶旅项目和旅游产品。优化旅游路线和日程安排。推出精品“一日游”、“两日游”或“组团游”、“自驾游”,可以根据游客活动内容设计观光旅游、专题旅游和科学考察旅游路线等,尽量使游览内容丰富多彩,进出便捷,避免迂回和往复,观览点疏密相间,使游客活动有张有弛,富有节奏感,热点和冷点兼顾。

在白沙溪现有特色景点基础上,融合茶文化、茶科研、茶培训、茶制作、茶品购五大特色体验功能,给予游客从茶园到茶杯全过程浸入式体验,同时融入地方民俗文化、茶礼、茶俗等。还可以发展定制旅游项目,根据出游人群需要,专属制定旅游计划和内容,提供个性化服务。

旅游产品开发方面,除常规或传统特色黑茶产品,要开发符合旅游市场的文创型或纪念型产品,突出“小、精、特”,多在创意上做文章,提供包装精美、形态丰富、具有鲜明文化特色或标记、物美价优的产品,也不仅限于茶品,还可以衍伸开发旅游型茶具、茶杯、茶饰品、茶点、茶服、茶书籍、茶明信片等,构建一组特色旅游产品体系,满足不同购物需求。

4.3 积极探索“茶旅+”模式,挖掘发展新活力

结合安化“茶旅文康”一体化战略,以茶为基础,旅为融合,文为内涵,康为延伸,逐步拓展以“旅游+健康”、“旅游+文化”、“旅游+研学”、“旅游+科普”、“旅游+培训”、“旅游+扶贫”等内容的“茶旅+”模式,实现深度融合。充分发挥公司博物馆、商务学院、大师工坊、非遗技艺馆、企业技术中心、黑茶体验中心等,利用各种新媒体平台、实体店及展会活动加强旅游宣传推介。跟随5G网络时代的到来,整合云资源,开展云参观、云教育、云科普等新兴业态,实现线上线下融合互通,撬动新经济增长点。

2020 年我国即将全面进入小康社会,也是“十三五”规划的最后一年,互联网大环境下的新旅游时代已经来临。将白沙溪黑茶文化产业园的综合开发融入安化县旅游和黑茶文化资源开发黑茶文化旅游之中,并形成独一无二的稀缺性资源,对提升安化县茶产业发展战略地位、旅游文化品味、精准扶贫等具有重要意义。