儿童先天性心脏病介入术后并发症的文献计量学分析

2020-08-20

我国先天性心脏病(congenital heart disease,CHD)又称先心病,是胎儿时期心脏及大血管发育异常引起的先天性畸形,占我国出生缺陷首位[1],给家庭和社会带来沉重负担。介入术从20世纪60年代发展以来,已成为治疗CHD的重要手段之一[2-3],但介入术后患儿存在多种生理、心理、社会功能问题。为全面了解我国儿童CHD介入术后并发症发生情况,本研究通过文献计量学分析,总结了患儿介入术后并发症的发生情况,为患儿介入术后的健康管理提供一定参考。

1 资料与方法

1.1 资料

检索中国知网(CNKI)、万方数据库(WanFang database)、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)建库至2019年3月公开发表的文献。纳入标准:①研究对象为儿童,年龄0~18岁;②疾病类型为儿童CHD,包括房间隔缺损(ASD)、室间隔缺损(VSD)、动脉导管未闭(PDA)、肺动脉狭窄(PS)等先天性畸形;③治疗手段为介入术;④文献类型包括回顾性分析、随机对照试验、类试验研究、案例分析、病例总结;⑤发表形式包括硕博论文、期刊论文、会议论文。排除未能获取全文或只刊登摘要文献。文献筛选:①由2名研究者独立筛选,意见有分歧则由第3名研究者共同讨论决定;②硕博论文与期刊论文重复者,保留硕博论文;③重复病例发表的论文,保留质量高或病例数多者。

1.2 文献检索策略

以“儿童”“先天性心脏病”“CHD”“房间隔缺损”“室间隔缺损”“动脉导管未闭”“介入”为主题词或关键词在数据库检索有关儿童CHD介入手术的相关文献,将检索的所有文献题录导入EndNote X7进行查重,剔除重复后,阅读保留文献的题目和摘要,剔除不符合标准的文献,获取剩余文献全文。

1.3 文献资料的提取

对最终纳入的全文,由2名研究者独立提取文献信息,包括文献一般资料和患儿介入术后的并发症发生情况,对有分歧的文献,由第3名研究者参与讨论共同决定。

1.4 质量控制

①保证研究者意见一致性:由2名研究者独立选择和提取文献信息,若意见不一致则求助第3名研究者;②保证文献的全面性:追溯纳入文献的参考文献。

1.5 统计学方法

用Excel 2003建立数据库,提取文献的发表年度、文献类型、疾病类型、并发症等信息,并对提取的数据进行整理分析。

2 结果

2.1 文献检索结果(见图1)

图1文献筛选流程图

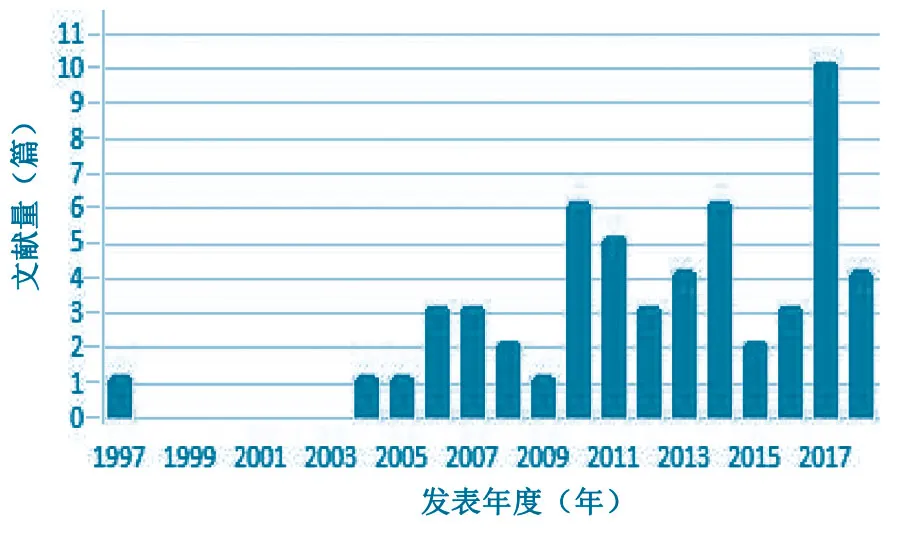

2.2 文献发表年限分布

第1篇文献为1997年发表,其后6年均未有相关文献,2004年—2018年均有文献研究,以2017年发表文献最多,详见图2。

图2 文献发表年限分布

2.3 文献研究方向

2.3.1 疾病类型

纳入55篇文献中,有21篇文献针对多种CHD类型进行研究,有34篇文献针对单一类型的CHD进行研究,其中对VSD的研究最多,达21篇(38.18%),疾病研究类型分布见表1。

表1 纳入文献研究疾病类型(n=55)

2.3.2 并发症

纳入文献对多种并发症和单一并发症均有报道,单一并发症中对心律失常的研究最多,有6篇(10.91%),详见表2。

2.4 纳入患儿并发症发生情况

2.4.1 纳入患儿人口学特征

55篇文献共收集病例13 482例,其中VSD最多,为6 065例(44.99%),其次为PDA 3 501例(25.97%),ASD 2 765例(20.51%),PS 479例(3.55%);患儿年龄1月至18岁,体重8~88 kg。其中有6篇文献共2 035例未报道男女性别,剩余49篇文献报道的11 447例患儿中,男5 505例(48.09%),女5 942例(51.91%)。不同疾病病例数分布见表3。

表3 纳入患儿不同疾病类型分布(n=13 482)

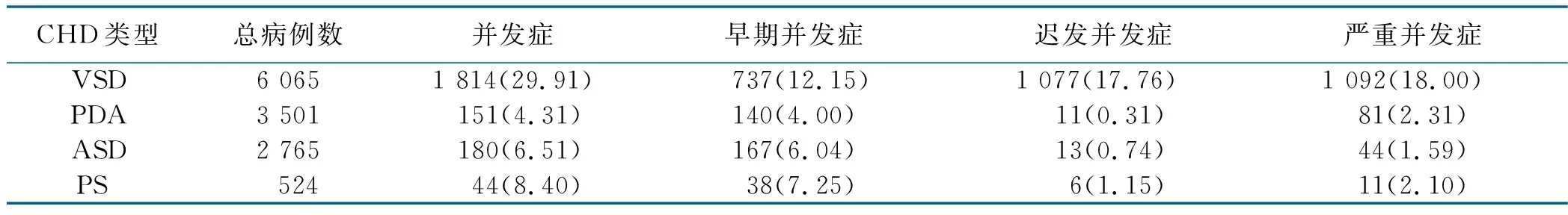

2.4.2 纳入患儿常见CHD类型并发症及转归情况

本次分析所纳入研究,其手术方式均为经导管介入治疗,采用局部麻醉或全身麻醉经股动脉或股静脉穿刺,根据CHD类型和缺损的大小选择国产或进口封堵器。在治疗过程中,疾病的转归偏离预定的轨迹,出现可预见或偶发的新的症状和体征称为并发症,对常见的4种CHD类型并发症发生情况进行分析,根据发生时间,将其分为早期并发症和迟发并发症,早期并发症为术后≤1周,迟发并发症为术后>1周;对介入术后的严重并发症进行统计,本研究中严重并发症的定义为[4]:介入术后存在严重功能障碍,潜在不良愈后,需转为开胸或再次介入手术的并发症,主要包括:①严重心律失常,如心室颤动、Ⅱ度及Ⅲ度房室传导阻滞、完全束支传导阻滞、病态窦房结综合征等;②封堵器脱落或脱载;③心包压塞;④中度以上三尖瓣关闭不全或狭窄;⑤溶血、心跳呼吸骤停、脑梗死、死亡等。4种常见CHD并发症发生情况见表4。常见并发症的转归情况为:VSD有2例1年后残余分流无好转,4例1年后完全束支传导阻滞无好转,2例2年后完全束支传导阻滞无好转,2例6月后三尖瓣反流,1例三尖瓣反流较术前严重,30例Ⅰ度房室传导阻滞加重予以治疗,1例交界心动过速1年后转期前收缩,1例束支传导阻滞未恢复,1例术后4月仍有主动脉瓣反流,2例1年后残余分流无好转,以上病例均持续随访中,1例5年后完全束支传导阻滞无好转,安装起搏器,2例2年后完全束支传导阻滞未缓解转开胸,1例Ⅱ度转Ⅲ度房室传导阻滞无好转,安装起搏器;其余在随访期间或经治疗好转。PDA有1例1年后仍有残余分流,1例1年后出现PS,1例9个月后出现三尖瓣狭窄,以上病例均持续随访中;1例肝素诱导的血小板减少症2个月后未恢复,转开胸;2例封堵器脱落转开胸;1例3年后仍有残余分流,再次手术后仍有杂音;1例9个月后三尖瓣关闭不全,转开胸;其余在随访期间或经治疗好转。ASD有12例术前窦性心律、术后Ⅰ度房室传导阻滞,1例术前Ⅰ度房室传导阻滞、术后Ⅱ度,1例术前Ⅰ度房室传导阻滞、术后Ⅲ度,1例心动过缓1年后转病窦综合征,4例2.5年后仍有分流,1例头痛,以上病例均持续随访中;4例Ⅲ度房室传导阻滞转开胸;1例心包填塞转外科;其余在随访期间或经治疗好转。PS在随访期间均好转。

表4 4种常见CHD并发症发生情况 单位:例(%)

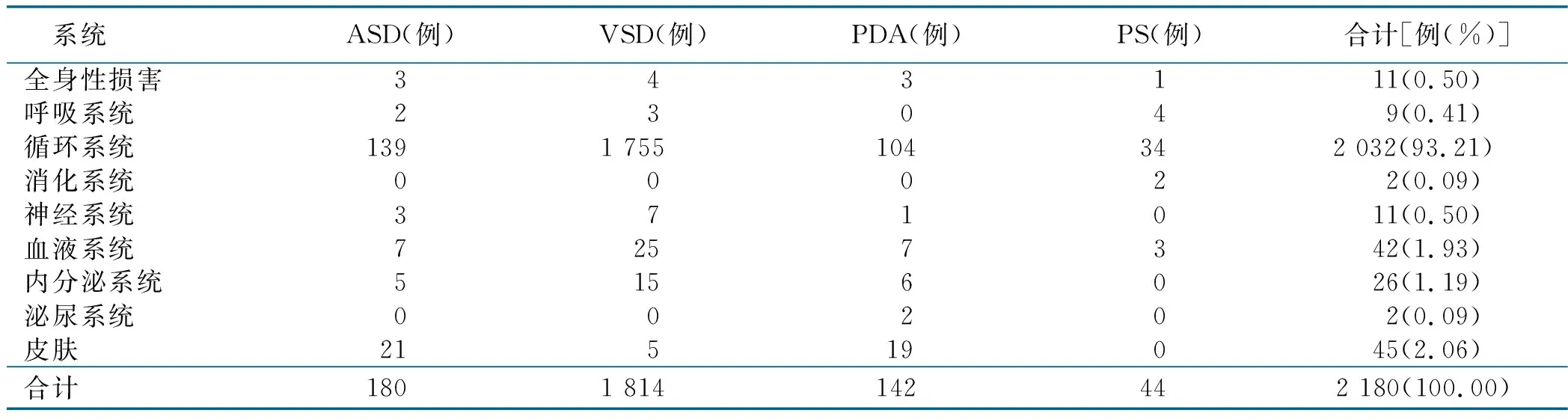

2.4.3 纳入患儿常见CHD类型累及系统并发症情况

4种常见CHD类型共报道累及系统并发症2 180例次,其中循环系统并发症最为严峻,达2 032例次(93.21%),VSD介入术后累及系统并发症最多,达1 814例次(83.21%),详见表5。

表5 4种常见CHD并发症累及系统情况(n=2 180)

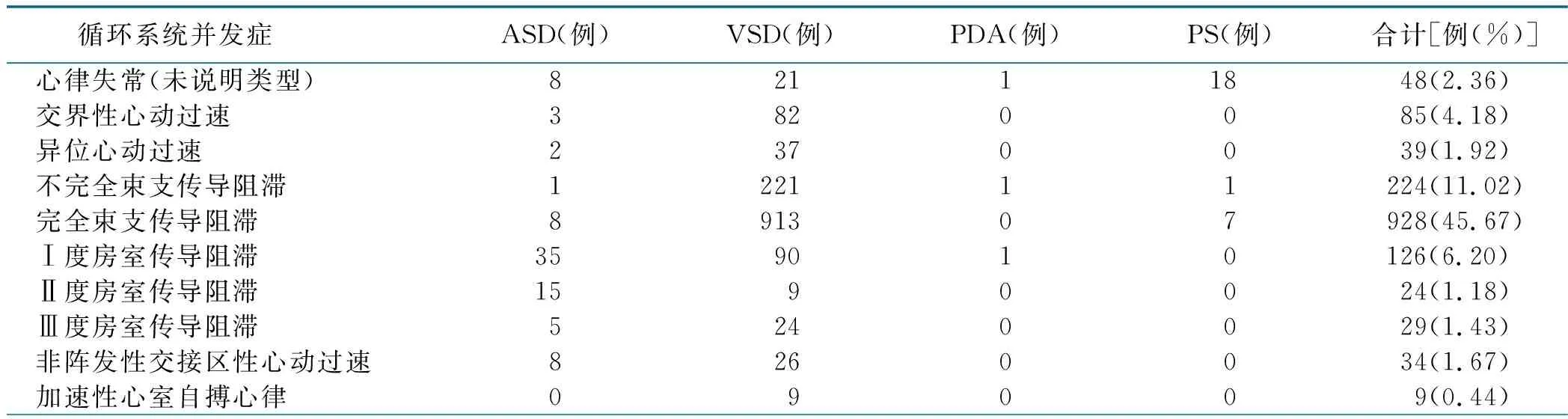

2.4.4 纳入患儿常见CHD循环系统并发症情况

4种常见类型CHD介入术后循环系统共报道并发症2 032例次,其中排名前3位的循环系统并发症分别为完全束支传导阻滞[928(45.67%)]、不完全束支传导阻滞[224(11.02%)]、残余分流[189(9.30%)],其中VSD循环系统并发症发生最多[1 755(86.37%)],详见表6。

表6 4种CHD循环系统并发症情况(n=2032)

(续表)

2.4.5 患儿心理行为等方面的情况

55篇文献中,有2篇硕博论文[5-6]、3篇期刊论文[7-9]报道了CHD患儿介入术后心理、社会功能方面的问题,此类问题术前已存在,但术后改善成效较弱,具体表现在:①患儿介入术后社会功能和角色功能较正常同龄儿低下,术后3个月仍未见改善;②其抑郁、强迫、退缩、违纪等情况高于正常同龄儿,术后6个月仍然存在;③患儿介入术后视觉持续商数和听觉持续商数低于正常同龄儿,反映出患儿存在注意力集中困难的情况。

3 讨论

随着介入技术的发展和介入材料的不断更新,介入术正成为治疗儿童CHD的重要手段,在一定程度上可代替外科开胸治疗。有研究指出,在病情许可且符合治疗适应证时,应首选创伤小、恢复快、花费少的介入手术,但介入术后存在多种生理、社会心理问题,需要引起照顾者与研究者的共同关注[10]。我国CHD介入治疗始于20世纪80年代,从本研究结果来看,对儿童CHD介入术后并发症的研究开始于1997年,且从2004年开始,我国学者对儿童CHD介入术后并发症的关注度一直在持续中,其重点关注常见的CHD类为VSD,可能是由于VSD是儿童最常见CHD类型,据报道,大约每500个活产婴儿中就有1个是VSD[11],因此有更多的病例。

本研究显示,我国儿童CHD并发症发生率为4.31%~29.91%,与国外研究报道的5.3%~24.3%基本一致[12]。本研究早期并发症发生率为4.00%~12.15%,迟发性并发症发生率为0.31%~17.76%,严重并发症发生率为1.59%~18.00%,均高于以往研究[13-14],可能是由于研究中某些文献单纯对某一种并发症做报道,而导致了并发症高的情况,但就总体并发症来看,依然有可取性。本研究中循环系统并发症在儿童CHD介入术后发生最多,最常见的是各种类型的传导阻滞、残余分流、心律失常,此外还有溶血、瓣膜狭窄/关闭不全、封堵器脱落、感染性心内膜炎等,与《儿童常见先天性心脏病介入治疗专家共识》中常见并发症及其防治一致[15]。本研究结果显示,介入术后传导阻滞是最常见的并发症,包括完全和不完全束支传导阻滞、房室传导阻滞等,可能是由于术中操作对传导系统的损伤,封堵器的选择不合适,反复尝试封堵,导管反复摩擦传导束周围心肌,导致心肌组织炎症、水肿等,从而影响房室及束支的传导功能;同时封堵器长期对心肌和传导束的压迫,也可能会导致传导阻滞的发生。而房室传导阻滞合并有束支传导阻滞则很可能发展为完全性房室传导阻滞,因此,要求手术医生在术中操作时做到“快、狠、准”,选择合适的器材和封堵器,避免反复的摩擦和尝试封堵,密切监测患儿术中生命体征变化,以防传导阻滞的发生。术后需要密切关注传导阻滞的发生情况,必要时延长住院时间,出院后严格随访,若出现完全性房室传导阻滞、心率减慢不能恢复、阿-斯综合征等,予以重新封堵、转为开胸手术或安置临时/永久起搏器。介入术后残余分流的程度和发生率通常作为衡量手术即刻成效的治疗,有研究应用Amplatzer封堵器行CHD介入术后残余分流的发生率为8%,与本研究残余分流发生率为9.30%相近。介入术后的残余分流通常在术后6个月内随上皮细胞覆盖封堵器而消失,但本研究中有3例患儿术后1年、4例患儿术后2.5年、1例患儿术后3年残余分流仍存在,导致其残余分流的原因主要为封堵器移位、多发孔VSD,因此,术前仔细的超声心动图检查及手术适应证的严格把握,术中选择的合适型号封堵器,术后抗凝药的使用,严格定期的随访,是有效监测和解决残余分流的重要手段。

除生理领域的并发症外,有文献报道了患儿介入术后心理和社会方面的问题,与国外早期研究结果一致,CHD患儿较正常同龄儿有更多的恐惧、焦虑及违纪行为[16]。受疾病的影响,患儿最早在出生2个月后就可存在发育落后的问题,随着成长和低氧血症的持续,患儿会出现言语问题、学习障碍、注意力不集中、运动发育迟缓等问题[17],CHD患儿接受介入手术虽可解决生理缺损问题,一定程度上提升患儿生活质量,但长期积累的社会心理问题在短期内不能完全改善,而在生物-心理-社会医学模式下,个人健康包括了生理、心理、社会功能领域的健康,本研究仅有5篇文献[5-9]对患儿心理和行为等方面的研究,最早1篇文献发表于2010年,说明学者已在重视CHD患儿生理功能以外的问题,但关注度尚不足,可跟随《健康中国2030》和政策指导,借助“互联网+”发展的契机,采取线上、线下等措施加强对患儿介入术后的健康管理。

4 小结

介入手术可有效规避开胸手术的风险,为更多的CHD患儿减轻痛苦,使其回归正常生活,但介入术后存在多种生理、心理、社会功能问题,需重视患儿介入术后的随访工作,采取多种方式对患儿进行健康管理。