陈明:一生做“丁玲的月亮”

2020-08-20赵焕亭

赵焕亭

平顶山学院

陈明原名陈芝祥,是作家丁玲的丈夫。1937年,他在丁玲领导的西战团里与丁玲相识。1942年2月,两人结婚。新中国成立后,陈明在国家电影局担任编剧工作,创作过电影剧本《海港生涯》等,并将戏剧《六号门》改编成电影剧本。如今,陈明先生已经去世一年多了,我想起此前几次与先生见面时的情景,他的音容笑貌、他的睿智幽默,宛若眼前。

我因河南同乡张富义先生的介绍,意外结识陈明先生,并得到他的多次教诲。2004年2月,我在北京师范大学读硕士时,张富义先生曾到北京师范大学做讲座,讲的是子女教育问题。听完他的讲座,我写了一篇题为《逍遥日下舞长袖——别具一格的讲座》的文章,发表在《北京师范大学校报》上。后来,张富义先生鼓励我研究丁玲,并把我当时写的论文《从〈牛棚小品〉论丁玲晚年创作的个性》带给陈明先生,请他提出批评意见。陈明先生就在我的论文上作了一些批改文字。2004年下半年硕士毕业之后,我回到家乡平顶山学院工作。一天,突然接到陈明先生的电话,他问我是否愿意加入丁玲研究会,我回答愿意。从此我就成为丁玲研究会的一名成员,也开启了我的丁玲研究之路。2006年、2007年和2011年,我曾经三次去陈明先生家中拜访,得以了解到他本人及其家庭的一些情况。

陈明眼中的丁玲

2006年9月18日至20日,我参加了中国中外文艺理论学会和北京师范大学文学院等单位在北戴河举办的“当前文艺学热点与教学改革学术研讨会”。21日中午赶到北京,按事先与陈明先生约好的时间,下午4 点多,我和张富义先生赶到了陈明先生家里,同去的还有我的姐姐赵淑霞。

陈明先生把我们让进一间书房,房间不大,内设桌、椅、床和书柜。桌子上摆着许多书和文稿。刚坐下不久,一位健朗的老太太过来说:“怎么不坐客厅?”我们说:“这儿挺好。”她接着说道:“那你们聊吧,我上街买点东西。”说完,就出门了。我和陈明先生坐在椅子上,张富义先生和我姐姐坐在对面的单人床上,我们就随便聊了起来。

此前,张富义先生曾把我的一篇关于丁玲晚年创作个性的研究文章送给陈明先生看,陈明先生看过后,给我批了一百字左右的评语,并打电话问我是否愿意让这篇文章收入《丁玲百年诞辰国际学术研讨会论文集》,我欣然同意。正是这样,我与陈明先生就有了联系,但没有见过面。

张富义先生指着我对陈明先生说,这就是赵焕亭,在河南平顶山学院工作。陈明先生一听平顶山,马上说自己曾在平顶山一个疗养院住过。疗养院里有温泉,据说当年武则天曾驾临沐浴。他所说的应该就是位于汝州温泉镇官庄的河南省工人疗养院。

本文作者(左)、张富义(右)与陈明合影,2006年9月21日摄于陈明书房(赵淑霞摄)

谈到我的那篇文章,陈明先生说,不容易啊,在那么一个偏僻的地方,有那么一个青年,看了那么多的书!对于流行的评论,敢于发表不同的意见,敢碰老虎鼻子!接着,他说:“有人把丁玲看成是想当官,想有权,那是不对的,其实,丁玲只是想写东西,她看了史铁生写延安的作品,就说,史铁生写得比自己好,丁玲就是这么一种心情。她常常揣摩怎样把小说的人物写好,比如,写几个人吧,这几个人怎么出场呢?艺人、农民、战士出场的方式是不同的,看怎么写合适。”

说实在的,去陈明先生家的路上,我担心见了面无话可说,会冷场,因为我事先并没有准备,很后悔没有拟几个要请教的问题。见了面,才知道陈明先生那么随和、那样健谈,根本不用主动引出话题。他对我们讲:“1955年年底,丁玲被打成反党小集团分子,大会都宣布了,很多朋友也不敢上家里来了,而她本人还蒙在鼓里,只是在焦急地等待处理结果。1956年的春节快到了,为了避免在京过年的尴尬,我们不得不考虑上哪儿过年,那一年春节,我们是在服务员家里——河北农村过的年。后来,丁玲知道结论后就写申辩材料,有一段时间,看来就要给平反了,没想到后来形势更严峻了……”

谈话进行到这里,有电话打进来,陈明先生在电话里与人互道问候,显得非常愉快。放下电话,他给我们解释说,打电话来的人是中央美术学院的张得蒂教授,现代文学馆丁玲塑像的制作人。

谈到这次北戴河学术会议,陈明先生说,这样的会议很有意义,但太少了,大学要成为学术研究的阵地,要研究、发表、宣传正确的东西,引导学术潮流,让年轻人沿着正确的方向走。今天,我们不是说要与时俱进吗?但怎么进,进到哪里?这都需要多研究。

话题不知不觉又转到丁玲,陈明先生说:“周扬曾对人讲,延安时期,自己是歌颂光明的,而丁玲、艾青、萧军是暴露黑暗的。我不愿写文章,可也不能不澄清事实。丁玲是一心一意要干好工作的,哪里是有心要暴露黑暗啊?我在《我说丁玲》一书中,有一篇文章说到这事儿。这本书出版时,请王中忱写序,他不肯写,怕写不好,结果写出来后,别人都说好,实事求是嘛!还有一本书叫《丁玲陈明爱情书简》,里面也涉及了丁玲工作的一些实际情况。当然,‘爱情’两字是编辑加上去的,为了有卖点。关于丁玲的一些复杂问题,李向东、王增如最近出的《丁陈反党集团冤案始末》里讲得很清楚。王增如原来是北京知青,在北大荒待了四年,我们到北大荒时,她招待了十来天,后来回北京,就调她到身边做秘书,她在1982年至1986年间做丁玲的秘书。”

最后,我提到丁玲晚年主编《中国》的事情,陈明先生说:“当时,她自己想,都80 多岁的人了,还编什么刊物?可是,大家推她出来,她辞不掉。于是,就说:‘算了,算了,秀才人情纸半张,大方一些嘛!’这样就干上了。一干就拼了命地干!她想通过《中国》,给一些退休的老同志和一些年轻人找一个发表作品的地方。……”

整个谈话持续了一个多小时,合影留念时,陈明先生解释说,自己的左眼有毛病了,看不清东西,正在写的回忆录也进展较慢。可以看出,陈明先生虽然行动有些迟缓,但讲话思路特别清晰,和丁玲风雨同舟、相濡以沫近五十年的他三句话不离丁玲,句句话中都包含着对爱人的忠贞和维护。我想,丁玲的在天之灵应该感到欣慰,因为陈明的呵护,宛如昨日,延河的爱,还在流淌。

不甘做亡国奴而奔向延安的高中生

2007年2月18日,农历正月初一下午,我和我的学生李鲁曼从北京西半壁店出发,颇费周折到了木樨地陈明先生家里。在等电梯上楼时,看到一位五六十岁的老人手里拿着一些信件,从外面进来。我们一同进了电梯,碰巧又在同一层下了电梯。当我看到门牌号不是我本子上写的号码时,我诧异地对鲁曼说:“咦?走错了?这好像不是陈明先生家。”这时,那位老者正要开门进屋,听到我这么说,忙把门打开,热情地说:“没错,没错,请进!”

我们被领进客厅。落座不久,陈明先生来到了客厅,我和鲁曼坐在沙发上,陈明先生坐在沙发旁边的圈椅上,他说那是他的专座。领我们进屋的那位先生则搬了一张椅子坐在沙发对面参与到我们的谈话中来。谈话中间,我问到他的身份,陈明先生只说他曾经是一名海军战士。

我把鲁曼介绍给陈明先生:“这是我的学生,正在平顶山学院上大学四年级。”陈明先生顺势也谈起了自己的学生时代,说起自己当年在上海念书的事情。他说陈家是个大家族,父亲在弟兄四个中排行老二。伯父从北京税务学校毕业后在海关工作,后又调到上海。伯父把陈明的四叔接出来上学,四叔上完学、工作后又把家里的侄子、侄女接出来读书。自己就是在这种家庭的帮助下到上海念高中的。陈明先生说道:“上高中时,正赶上国难当头,帝国主义对中国虎视眈眈。当时的国际形势是资本主义国家提出要‘进攻苏联’,就是要灭亡苏联,不要苏联搞社会主义。另外四个字就是‘瓜分中国’,德国、日本、法国等都想在中国割一块。那时在上海,常常看到外国人在租界里横行霸道。你们听过那时的《毕业歌》吗?是‘拼死疆场’,还是‘青云直上’,面临选择啊!”陈明先生沉浸在对往事的回忆中。这时,我耳旁仿佛响起了由田汉作词、聂耳谱曲的那首抗战时期沦陷区广为传唱的《毕业歌》:

2007年8月25日,同济大学召开丁玲国际学术研讨会期间,陈明先生给赵焕亭讲会议论文集里的文章

同学们,大家起来,

担负起天下的兴亡!

听吧,满耳是大众的嗟伤!

看吧,一年年国土的沦丧!

我们是要选择“战”还是“降”?

我们要做主人去拼死在疆场,

我们不愿做奴隶而青云直上!

……

一时间,毕业歌激昂的歌词、悲壮的旋律似乎把老人带回到了那段难忘的岁月:“大学念了半年,眼看着国土一块一块沦丧,今年东北丢了,再一年华北没了,后来,日本人又开始占领上海。看到国家这种状况,再也不能静心读书了。放寒假后,我对家人撒谎说,要住在学校学习,行李就不往家里带了。其实,一放假我就去了延安。后来,家人在上海还登报找我。那时要是在上海念完大学,找份工作,是不困难的。但是,我看到国家形势危急,不甘做亡国奴,于是就逃到了延安。”

“延安的感召力那么大吗?”我问道。

“共产党、共产主义嘛!”老人骄傲地说。

“学生自己怎样革命呢?”我好奇地问。

陈明先生笑了:“有老师带着呗!就像你,今天不是带着学生来的吗?老师对学生的影响是很大的。那时每个学校都有进步老师。”

我不禁为陈明先生的思维敏捷而惊叹,接着问道:“您一到延安就开始搞文艺了吗?”他说:“是啊,上学时就喜欢演剧,后来又编剧。延安特别欢迎有知识的青年学生。”

随后,陈明先生又谈到了当代人读书的事情。他说:“青年人喜欢读时尚的、流行的书,琼瑶的书不是不好,问题是革命的书也不能完全不读。有些书会越来越少,再以后,有的书可能就要成为文物了。革命的书、毛泽东的书,还是要读一些的,没有毛泽东思想,中国革命怎能胜利呢?那时,当兵的多是农民,没几个识字的,没有共产主义、没有毛泽东思想,他们能团结起来吗?”

接着,陈明先生说,最近有一件事让他感到欣慰。那就是,2006年6月,广州花城出版社出版了丁玲的精选作品集《丁玲集》,5000 本很快销售一空。后来,很快又加印5000 本。这时,旁边的那位先生插言道:“广州是个快节奏的现代化大都市,人们十分忙碌。青年人的生活频率更是快捷。”陈明先生接着说:“是啊,这种情况下,还有那么多人看丁玲的书,看革命的书,真是不容易!”听了陈明先生的感叹,我说道:“这也不奇怪,每一个要了解现代文学的人,都不能不看丁玲的作品。丁玲是一个时代的代表,是考察现代文学绕不过去的一个坎儿。至于有人认为,丁玲作品太政治化了,我认为丁玲不是刻意要政治化,而是她所处的时代使然,她那时的思想境界就是那样的。”陈明先生说:“那时,闹革命随时有掉脑袋的危险。丁玲她不是要当官、要赚钱,是要真正革命。”

关于丁玲研究,我请陈明先生提建议,他说:“要我提建议,那就是不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复。一切都要实事求是,在反复的交换、比较中才有区别,区别中才有自己的判断。”说到这里,老人特意补充道:“这原话是陈云同志说的,不是我说的。”

谈话告一段落,考虑到陈明先生年事已高,不便久坐,我们就提出告辞。临行前,陈明先生送了我一本由中国丁玲研究会编写、湖南文艺出版社出版的《丁玲纪念集》,我请他题字。他就在扉页上认真地、缓慢地写上“陈明 2007.2.18.春节 元旦”的字样。这时,旁边那位先生说:“错了,错了,是初一不是元旦!”陈明先生听了,不慌不忙地给我们讲了一段齐白石和艾青的故事:

“有一次,艾青向齐白石求画,齐白石画的虾多了一条腿,旁边人说,错了,错了,多画一条腿。艾青说,这多出一条腿的虾,只我艾青有啊!难得,难得!”

说到这里,陈明先生呵呵笑着把书递给我。这一小插曲,把大家都逗乐了。从中,我更加感到这位90 岁老人的睿智和幽默。或许,他是有意写上“春节、元旦”的。可不是吗?对于老年人来说,他们一直习惯上称农历年的第一天为元旦,这是有来历的。“元”是“初”“始”的意思,“旦”指“日子”,“元旦”就是“初始的日子”,也就是新年第一天。

我们告辞时,还是领我们进门的那位先生送我们出来,在楼梯间,我问起他本人的情况,他说自己在广州生活,现在已退休,这次春节来北京是专程为老爷子过生日的,要等到给老爷子过完生日再回广州。临走时,他建议我和鲁曼去逛逛庙会:“春节的庙会是北京一大文化特色,城隍庙、护国寺、地坛、白云观,热闹着呢!去看看吧!”我和鲁曼答应着,走向华灯初上、一片璀璨的复兴门外大街。

儿子眼中的父亲

前两次见到陈明先生,与陈明先生谈了很多问题,第三次见到他时,谈话内容就很少了。我第三次去看望陈明先生是在2011年3月10日。那时,他神志已经不是太清晰了,我们只作了简短的交谈。当保姆用轮椅推着他在屋内活动时,他指着保姆对我讲:“我现在生活全靠她了。”他在夸赞保姆对他照顾得好。可以看出,他是一个很懂得感恩和赞美的人。这一次,我主要与陈明先生晚年的伴侣张钰女士、陈明的儿子陈东海先生谈得多一些,并应邀与他们一家共进晚餐。

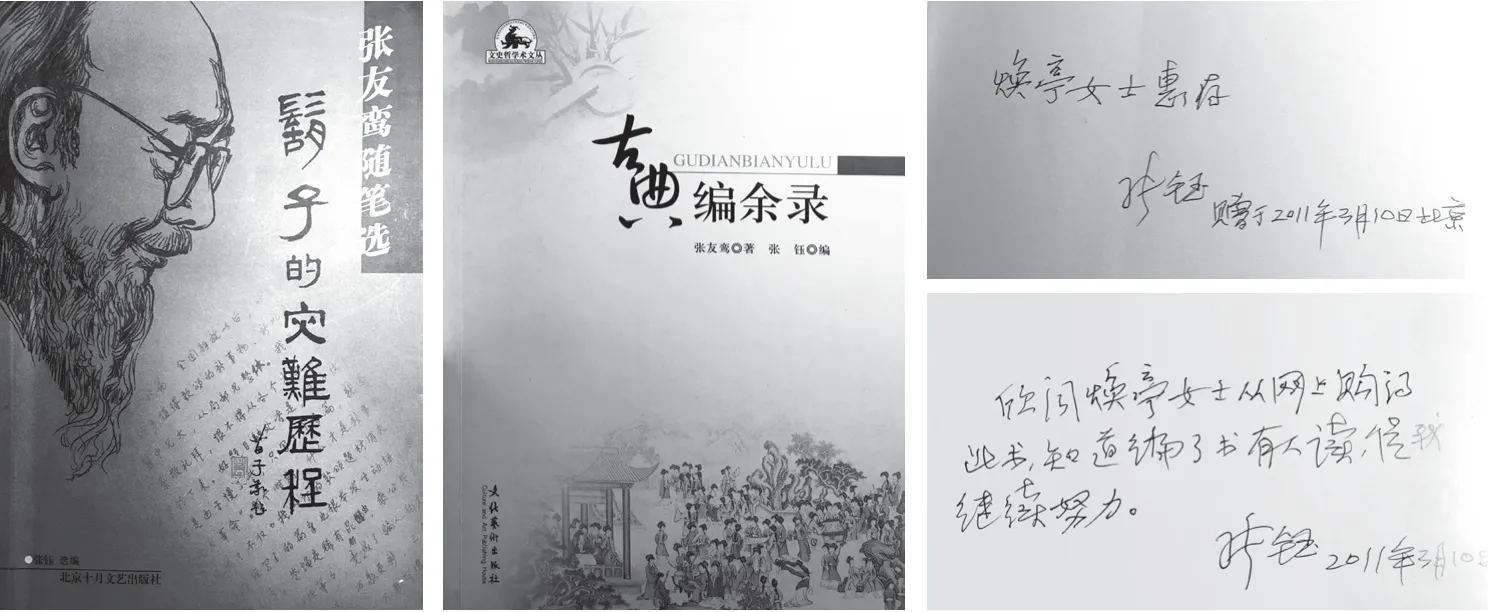

张钰女士是民国报人张友鸾的女儿,她在我带去的《胡子的灾难历程——张友鸾随笔选》一书上题字,另外还送了我一本她为父亲张友鸾编选的《古典编余录》。

上图:2011年3月10日,本文作者与陈明、张钰两位先生

下图:张钰先生赠予本文作者的书和题字

陈东海又名席毛毛,是陈明与第一任妻子席萍的儿子。他出生于延安,是毛泽东曾经抱过的“红孩子”。2007年2月28日,我和李鲁曼去拜访陈明先生时,在电梯里遇到他,正是他把我们迎进家门的。当时,我并不知道他就是陈明先生的亲生儿子。陈明先生那天只介绍说他曾是一名海军战士。巧得很,同年8月在上海举办的丁玲国际学术研讨会上,我又见到陈东海先生陪同陈明先生参会,这才知道他的身份。在与会代表一起游览朱家角时,我们同行交谈,了解到他喜欢摄影、喜欢收藏毛泽东像章。会后,他寄了一些会议期间拍的照片给我,我们随后便有了一些交往。我第三次去木樨地看望陈明先生时,给陈东海先生带去了在北京地坛书市淘来的几枚毛泽东像章。那天从陈明先生家里出来,陈东海先生送我下楼,我们在小区西侧的石凳上坐下又聊了很久。这次他讲了自己的身世,说是1984年,丁玲让姑姑(陈明的妹妹陈舜云)专门托人打听到了他的消息,才使得他和陈明先生父子相认。因此,现在每年他都会有一段时间住在父亲这里陪伴父亲。期间,他参加一些同学会的活动,他在北京有一些当年“中直育英学校”的老同学。陈东海先生说,陈明先生年轻时有很强的工作才能。如果不是由于照顾丁玲的生活,甘愿做出牺牲的话,他至少是一个可以做到县长级别的干部。他很有谋略,一直是丁玲的军师,是一个摇鹅毛扇式的人物。

2007年8月17日,本文作者(左)与陈东海(中)、李芳于同济大学校园留影

2011年以后,由于陈明先生一直在病中,不便接待客人,加之他的儿子陈东海先生也于2013年离开了人世,所以我也就没有机会再见到陈明先生了。陈明先生晚年在病床上瘫痪多年,但他与病魔作着坚强的斗争,102 岁高龄离开人世。这是一个真实、勇敢的人。

李美皆在《当男人成为月亮——〈我与丁玲五十年——陈明回忆录〉感怀》这篇文章中,把丁玲比作太阳,把陈明比作太阳身边的月亮。文章强调,陈明相伴丁玲五十年,他把一生都献给了她,在她死后还在继续为她奉献,他活着的全部重心和意义似乎就是她。太阳发出耀眼的光芒,固然伟大,但月亮这个折射体的作用也不可忽视。我们在礼赞太阳的同时不能贬低了月亮。因为月亮也有月亮的可敬。我认为,李美皆的比喻和观点新颖而准确。