叶天士通补胃腑模式新诠

2020-08-19蒋啸郑旭锐

蒋啸 郑旭锐

摘要 目的:为了解决目前消化系统疾病所面临的传统化学药物难以解决的临床问题,撷取叶天士治疗胃腑“以通为和、以降为顺”的认识为基础为临床应用生物药物提出新的解决策略。方法:爬梳叶氏取法金元、新安名家,底柢仲景、化裁经方的学术源流沿革与其在消化系统疾病中的现实意义,使用“模式构建”与“降维升阶”的方法,梳理叶天士通治胃腑的立法思想。结果:构建了以胃气、胃阴、胃阳为基础的“胃腑犄角模式”。结论:治疗消化系统疾病可根据“胃腑犄角模式”,先将胃气、胃阴、胃阳作为据证立法的抓手进行考量,再结合叶氏使用茯苓、生姜、扁豆、沙参的经验,并最终做出符合病家个体特色的临床决策与治疗方案的诊疗模式。

关键词 通补胃腑; @ 叶天士;模式构建;源流疏证;学术探讨;脾胃分治;诠释学;文献研究

New Interpretation of Supplement Stomach-fu Organ Model of YE Tianshi Tong

JIANG Xiao,ZHENG Xurui

(Shaanxi University of Chinese Medicine,Xianyang 712046,China)

Abstract Objective:In order to solve the difficult clinical problems of traditional chemical drugs in digestive system diseases,using YE Tianshi thinking on treating stomach organs “Fu organs as the base,which were remvoing obstrcution as harmony and decline as smooth”,providing a new solution strategies for clinical application of biopharmaceuticals.Methods:By using Pashu Yeshi method,Jinyuan,Xinan famous masters,Didi Zhongjing,and Huacai Prescription,the paper discussed the evolution of academic sources and their practical significance in digestive system diseases,using the methods of “model construction” and “reducing dimension and ascending step ”,and combed the legislative thought of YE Tianshi tong′s treatment of stomach and viscera.Results:Try to construct the model of “the angle of the stomach-fu organs” based on stomach qi,stomach yin and stomach yang.Conclusion:It is proposed that in the treatment of digestive system diseases,according to the “angle pattern of stomach-fu organs”,the stomach qi,stomach yin and stomach yang can be considered as the grip of the evidence legislation,and then can combined with the experience of using Poria,Rhizoma Zingiberis Recens,Semen Dolichoris Album and Radix Adenophorae by YE′s family,and finally the clinical decision and treatment mode which accord with the individual characteristics of the patient and the treatment plan was made.

Keywords Dissapte and supplement stomach-fu organ model; @ YE Tianshi; Model construction; Origin and development thinning syndrome; Academic research; Treating spleen and stomach separately; Elaboration; Literature research

中圖分类号:R249;R259文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2020.15.028

我国是消化系统疾病发病大国,每年社会经济与家庭个人都承受极大影响。研究消化系统疾病时不免要对炎癌转变、氧化应激等机制进行深入探讨。随着研究的不断深入,越来越多的学者不再将目光局限于传统化学药物,而转向利用生物药物对疾病进行干预。传统医学在利用生物药物上有着丰富的经验,其又尤以叶天士对胃腑诊疗经验与用药特色为集大成者。通过对传统医学胃腑诊疗沿革和叶天士胃腑诊疗特色的爬梳,希冀对胃腑治疗进行模式构建。使传统医学的医疗经验能反哺于科研与临床,从而进行更加细化与精准的研究。

1 消化系统疾病的概况

消化系统炎性反应与肿瘤的发生率居高不下,给社会和个人都造成了极大的影响,传统的化学合成药物并没有人们预期的那样消灭众多的疾病。越来越多的学者开始将目光转向生物药物,而生物药物的研究也只局限于单味药物与单一病种,以及单一分子通路。

1.1 目光的转向

目前,根据流行病学报道,胃癌在全球癌症发病率中居第4位,致死率为第2位。根据美国癌症学会的估算,世界每年新发胃癌93.4万例,我国占35%[1]。有学者对我国胃癌进行了原因分析认为家族基因、幽门螺旋杆菌感染、腌制食物、烧烤食物、吸烟都是造成我国胃癌发生率居高不下,造成大量社会经济与个人家庭负担的原因[2]。找到有效的控制手段刻不容缓。而在大量的、深入的、基础机制的研究报道中,学者们也将发现氧化应激与炎癌转换是决定病情发展、扭转病势的关键。由于传统的化学药物所达成效果与前期期望有所差距,学者开始将目光转向生物药物。有埃及学者报道,使用雷公藤控制溃疡性结肠炎的动物实验[3],发现雷公藤的应用对氧化应激反应与溃疡性结肠炎的控制都要优于同组阳性对照。有学者用青黛对溃疡性结肠炎的治疗进行了临床实验,有效性与安全性均优于高级抗炎疗法,给临床的难治性疾病以新的期望[4]。

1.2 现有的困局

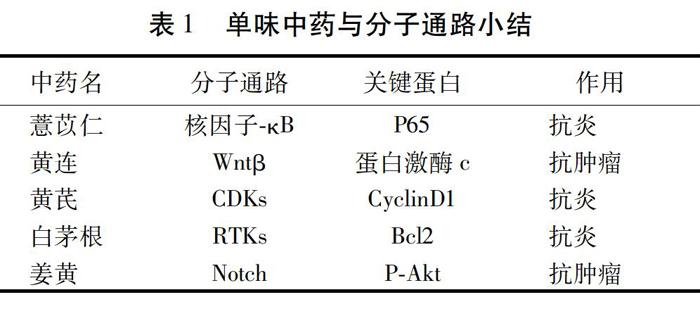

近年来,随着分子生物学的不断发展,越来越多的生物学技术得以应用于传统生物药物研究与开发,丹参、灵芝等相继的生物测序都已完成。单味生物药物对各个分子通路的机制也纷纷被阐明[5]。见表1。

然而生物药物的多靶点,网络药效的优点也给研究的深入带来了新的难题。囿于传统思维的桎梏,对于生物药物的研究往往局限于一条通路,几个蛋白的测定,难以形成系统的认知与有效的“谱系效应”,使研究结果难以真正的应用于临床难题[6]。而中医学立足于医疗实践恰恰在“串话”(Crossing Talk)与谱系效应上有着无比丰富的实践基础。可是因为文化断层与语义断层的种种问题,使传统医学所要表达的语义无法与现代完成对接。我们师长曾痛惜地论述,因为文化断层,除了少数专业人士,鲜有人能够理解中医到底在说什么[7]。

2 我注六经,诠释传统

针对以上困境,以我为媒介,促成传统与现代的串话与对撞。中医学有着大量针对消化系统,利用生物药物干预临床疾患的经验。而叶天士则是其中的集大成者。提取叶氏论治胃腑的学术特色,爬梳叶氏针对通治胃腑的学术源流,构建有效的临证模式,使之能有效的将金匮谶语反哺于现代临床与科研。

2.1 叶天士通补胃腑学术特色荟萃

叶天士对胃腑论治的特点迥然于众,若珠玉于夜半,似幽兰如空谷。近代医学家程门雪先生在《较读记》中称赞:“叶氏加减变幻如思翁之书法、渔洋之绝句,令人意远”。细揣叶氏学术特色,我们认为要从3个方面去理解其内涵:1)脾胃分治;2)胃腑以通降为和;3)对胃腑论治再次细分层次(胃气,胃阴,胃阳)。

2.1.1 脾胃分治,卓尔不群

读叶氏传记时,不难管窥其善于学习,精于思考。而作为叶氏前辈的李东垣也必然是叶氏着重学习的对象。东垣学术重视脾胃并提出“肺之脾胃”与“肾之脾胃”的系统关系论断。叶氏受其影响,并继承发展,在其《景岳发挥·论脾胃》中继而提出:“心之脾胃,肝之脾胃”。认清门路,寒热温凉以治之,但未可认为唯火能生土[8]。这种重视脾胃的思想在其《外感微热论》中也可见一斑:“若其邪始终在气分留恋者,可冀其战汗透邪,法宜益胃”。都揭示了叶氏重视脾胃的学术思想。而更加值得注意的是叶氏寻东垣之所集,更有深思而提出:“脾胃虽同属中土,单配属脏腑不同,好恶不同,应分而治之的论断”。更在临证中加以实践。以便于更加精准地使用传统医学对胃腑的论治方法。

2.1.2 胃腑论治,通降为和

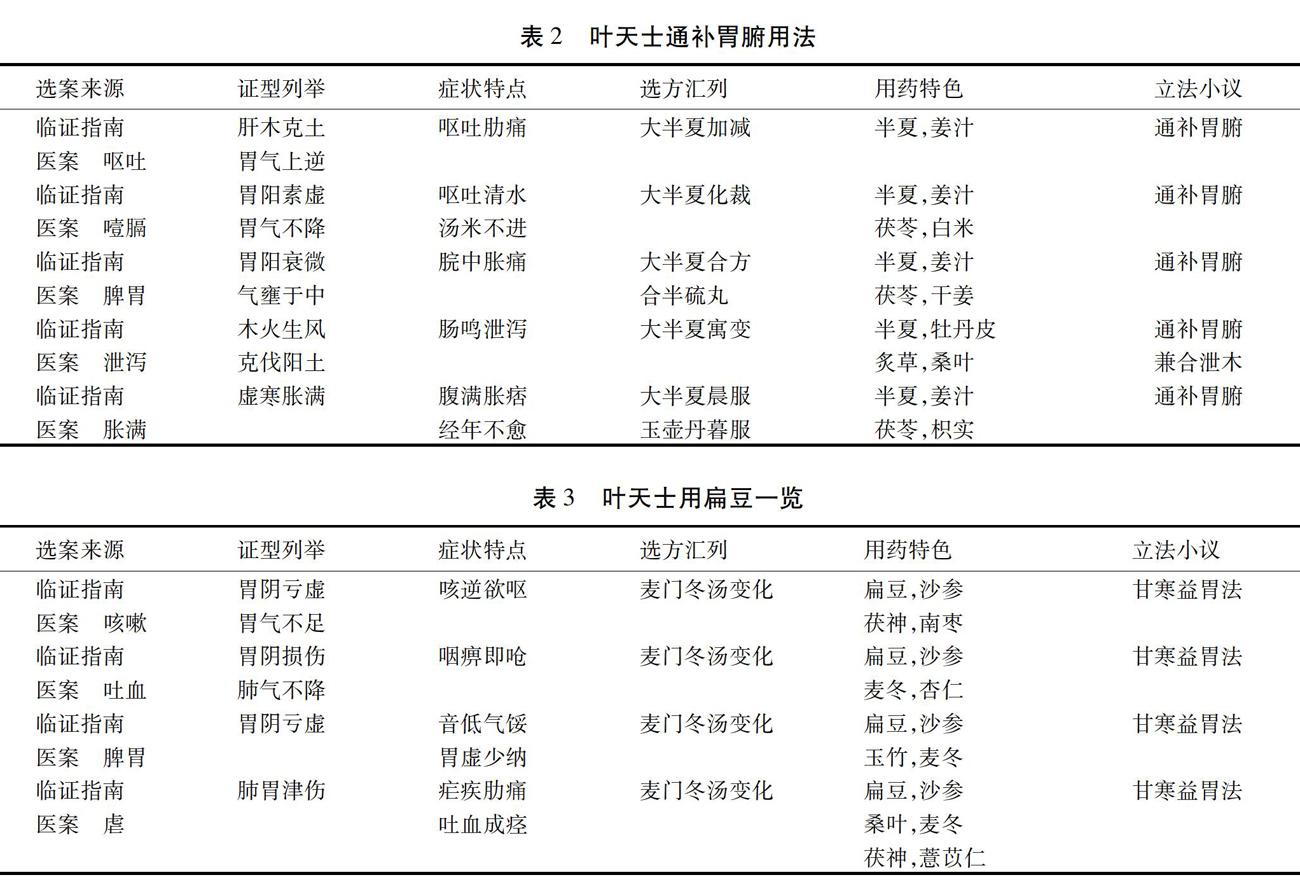

叶氏从脾胃好恶着眼,气机升降抓手。临证用药立法选方重视胃腑特点一扫脾胃混谈的痼疾,重视降胃和胃[9]。“腑宜通即是补,胃气下行亦有效验”“阳土喜柔偏恶刚燥,四君异功竟是治脾之药”的按语皆是临证中所获真知,深思后之得卓见[10]。兹选临证指南医案5案见表2。从以上医案不难看出,叶氏临证以半夏、茯苓配伍生姜通补为用,以求浊阴不聚;不以守补唯恐钝化中焦升降。

2.1.3 精确细化,胃分阴阳

作为时常阅读叶氏医案的习者,甘寒养胃阴的学术特色是叶氏治学道路上的又一创见。其弟子华岫云感慨道:“故凡遇禀质木火之体,患燥热之症……此九窍不和,都属胃病也”。先生必用降胃之法。叶氏匠心独具,另辟蹊径,不以唯苦寒直折,辛开苦降,创制甘寒养胃阴之法与咸寒通降法[11]。临证用药轻灵流动,借百花百果以开上者上,用谷物粮食以辅生化之归附。补前贤在治法上之憾,启后进诊治之思。而我们认为更加难能可贵的是叶氏在重视顾护胃阴、以阴柔协和阳土的同时,没有偏废对胃阳论治。在其《外感温热篇》中更是提出了“救阴不在血,而在津与汗;通阳不在温,而在利小便”的千古名段。有学者以叶氏“和阳”为思路,又对胃阳,肝阳,三焦进行了阐发[12]。

2.2 问渠那得清如许,追根溯源向本来

任何学术思想都不可能是无根之水,浮漂之木。古贤魏征谏曰:“不可期,源不深而望流之遠;根不固而求木之长”。而尼采也在查拉图斯特拉如是中写道:“其实人跟树是一样的,越是向往高处的阳光,它的根就越要伸向黑暗的地底”。要更好地探求叶氏学术思想,就必然要对其学术源流进行探求与考究。我们认为叶氏善于学习诸贤,其中又尤以新安学派,金元四家与仲景思想对其影响最为深远。

2.2.1 新安重固本,脾阴启胃阴

追溯叶氏学术源流就不得不提到地缘江苏不远的徽州,而提到徽州又不得不为“新安学派”特书一笔。生活在明代中期的汪机作为新安学派的代表,首开新安“参芪温补之风”,拉固本培元之帷幕,矫苦寒戕气之时弊。在其著作《石山医案》中提出了“参芪说”。形成独特的固本培元思想。而其再传弟子罗周彦在“培元固本”的思想中有创立“脾阴学说。申明“胃气弱则百病生,脾阴足则万邪息,调和脾胃是医中王道”的观点。时至清中的吴澄是新安学派善调脾胃的又一大家,其作《不居集》专论虚损。而虚损的机括与冲要则不离脾胃。临证用药多喜扁豆、山药、莲子肉等药食同源之品[13]。这些珍贵的学术思想与临证经验为叶氏提出温病宜用甘寒,通养胃阴提供了丰沃的基础[14]。而从叶氏用药善用白扁豆配合沙参益胃养阴可以见其中端倪。见表3。

2.2.2 金元四家长,兼收与并蓄

金元时期是中医学的一次争鸣:各方医家,你方唱罢我登场;学术思想,俊采星驰熠梵天。子和攻下元素主火,东垣补土丹溪滋阴;毋庸置疑的是在内伤方面,叶氏受到东垣的影响颇深,在《叶氏存真医案》中自述:“内伤比取法乎东垣”[15]。而在后人不明东垣思旨,以治脾药之特性笼统治胃之时[16],发振聋之声脾胃分治;倡鼎足之形胃阴通降[17]。学界对李杲与叶桂的学术传承有深刻的认识,对其他三家对叶氏的影响探讨不多。韩国学者赵长衍[18]也只在文中略笔勾描了张元素对叶氏的启蒙。而我们认为以叶氏之慧,断不会弃珠玉于肆;蒙夜明以尘。从其《外感温热篇》中也见一斑。如其中论黄舌中有言:“或黄甚,或如沉香色,或如灰黄色……皆当下之,如小承气汤……生首乌等”。此一段中,槟榔、青皮、枳实、元明粉、生首乌之比类,颇能体现丹溪的“六郁思想”。此乃无形之热邪与有形实质结聚于肠腑;此时必通幽以下、泻于外而存人体之津液。而攻下法的应用又当尊子和之定法[19]。再有其论黑苔中言道:“舌黑而干者,津枯火炽,急急泻南补北。……,急以咸苦下之”。这些以火热立论的观点,必然受到河间火热论的影响。

2.2.3 底柢源仲景,法化经方形

沿循叶氏学术再次进行追问,种种细节都最终将路标指向仲景。叶氏对仲景及其推崇称之为“仲景圣法”,而根据前贤张文选先生的统计,叶桂经常运用的经发多达108首。相较于喻昌的20多首,徐灵胎的50多首和曹颖甫的40多首,叶氏应用经方的概率大大高于后世经方学家。而在胃腑论治上,叶氏深刻地理解仲景以“参、枣、草”顾护脾胃的思想[20]。并对脾胃资助营卫的理论运用发挥,以小建中所寓之法立论,随证而治痿痹。且师古不泥,在不同情境下进行选方化裁。不盲目崇古,犯“举死方而困生人”之戒。如遇“目中不了了”则急下存阴[21]。如外感温热篇中论土燥水竭者,急以苦咸下之。叶氏锦心绣手萃仲景竹叶石膏汤与麦门冬汤,立甘寒养胃阴法,示后稷学者以道。而以沙参易人参,加扁豆、佩兰养阴醒胃之巧妙实在是令人赞叹[22]。叶氏遥承仲景麦门冬之心法,立甘寒之要旨。其弟子华岫云概括总结云:“所谓胃降则和,非是辛开苦降,更非苦寒下夺,唯甘寒凉润以养胃阴,使之通降”[23]。见表4。

3 细察精详、发现问题;传统为骨、科技为翼

随着现代的不断进步,种种高新科学技术手段层出不穷,如白驹过隙,令人眼花缭乱。而新潮与传统的对撞往往会带来新的火花与奇点,省人于深思。深思后若能寻其所得,用先贤的话说:则思过半矣。

3.1 数据挖掘揭迷雾,阴阳折中为本真

初读叶氏不禁为其养阴理论与经验所吸引,继而认为叶氏善于养阴、偏于养阴[24]。不少学者都致力于深耕叶氏养阴的特色与经验,希望能最大地挖掘叶氏之学,使之有验临床,指导后续的临证,科研与教学工作[25]。而在数据挖掘技术视角下对叶氏学术的深耕与考究,又给我们一种不同于常的结论。一篇来自国内的报道显示利用方剂学分析法,进行频次分析和聚类分析,对比其他13位医家。以脾胃分经用药讨论,叶氏用药最接近张元素、其次是金元三家、吴又可、王肯堂;再次为杨栗山、戴天章、吴鞠通;而与喻昌、王孟英、薛雪距离较远;又以与仲景用药差异最大。而再以养胃阴与扶胃阳药为标准进行分析,在养胃阴用药的频次上叶氏不及王孟英、薛雪;而在扶胃阳的用药中其频次分析却大于薛雪。经比对后世与前贤叶氏用药最无偏性:既重视脾胃,又善调阴阳[26]。而其善扶胃阳之思旨亦可在其临证指南医案中管窥。见表5。

3.2 慧智拆变异,兰心立法新

挖掘数据的结果还有一点值得深思,频次分析的结果显示:叶氏用药习惯与仲景相距最远,而叶氏自己则对仲景之学倍加推崇,从此点看去似乎矛盾。而从留存的医案上来分析叶氏确实法尊仲景,而用药有别。利用现代统计学介绍的一种变异拆分的思维方法,更便于理解其中差别。统计学中往往把造成变异的差别再次进行拆分,形成组间变异与组内变异;再次进行比对,进而分析差异造成的原因。生活在不同时代、不同地域,面对不同病患体质与疾病的香岩与仲景,本就有所差异不可强求一致。再者叶氏从仲景学说中萃取的是法证、是对疾病与病患现存状态更加抽象,精准的提炼。若是只求一方一证,一药一两的统一,则真真落入“缘木求鱼,按图索骥”之下成了。

3.2.1 见贤思齐,构建模型

参照《外感温热篇》、针对叶氏通治胃腑、重视扶助胃阳、益养胃阴的特点;回归“法证观”、引入“维阶”的衡量梯度,构建叶氏通补胃腑的犄角思维模式。见图1。

在这里必须指出这种模式,只是一种认知层面的人为划分,并不是疾病发生发展模式的距量。就如同《外感温热篇》中对卫气营血的划分,只是认识层面的解构,不是固有层次的必然。而利用模型解构现象,指导应用时还应考虑维阶层次的复杂因素,切不可直率而往。

3.2.2 由胃外推,法和諸疾

消化系统疾病纷复繁杂,临证多变。有学者对半夏泻心汤对消化系统疾病进行统计,发现半夏泻心汤对慢性胃炎……消化性溃疡等都可适证而用[27]。而我们认为凡举“湿热互结”则皆可期用辛开苦降法。而胃腑与他脏的综合论治还需要学者们共同致力,深耕细播。以求更好地挖掘传统散金碎玉的精髓,为解决临床问题服务。

4 小结与展望

生活在当代的我们,必然要受到当下各种思潮与科技的影响,接受不同、甚至是相互对立思想的碰撞,而“奇点”的发生也往往在于此时。认知语言学说“文字的尽头是意境,而语境的尽头是思想”。作为今天的中医学者必须参破过去文字保壳,撕开往昔语境的核衣,诠释前贤思想的精髓,这是我们必须背负的使命。从叶天士学术源流的爬梳过程中不难看出正是“继承与创新”浇灌着叶氏的认识。“须究气血阴阳以通之”这句话更重要的意思是叶氏提出了一种别具一格的辨证体系,这就是在辨析脏腑病机时,不仅要辨别疾病所在的脏腑部位,还要进一步深层次辨识脏腑气血阴阳的状态。深入细致的了解究竟是脏腑之气血的问题,还是脏腑之阴阳的问题。

面对实际的临床、科研问题,坚守传统内核的同时,以好奇、求知的态度去接触“新潮”,以学以致用的实用主义角度去顺应思潮,以我为传统与现代媒介的定位去对接现代。未必不能求得中医的复兴与发展,反观叶氏遍取诸前贤之精思,亦应有得。若能再将所寻所得反哺现代困境与难题,中医复兴发展自然可期。

参考文献

[1]程时磊,张发斌,李斌.中国人群胃癌发病影响因素meta分析[J].中国公共卫生,2017,33(12):1775-1780.

[2]袁平,郑奎城.胃癌流行病学研究进展[J].慢性病学杂志,2018,19(12):1671-1675,1680.

[3]Shaker ME,Ashamallah SA,Houssen ME.Celastrol ameliorates murine colitis via modulating oxidative stress,inflammatory cytokines and intestinal homeostasis[J].Chem Biol Interact,2014,210:26-33.

[4]Franca A,Carlos MLFA,Guerra MT,et al.Effects of Endotoxin on Type 3 Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor in Human Cholangiocytes[J].Hepatology,2019,69(2):817-830.

[5]李姜,徐力,李烜.中医药调节肿瘤细胞信号传导的研究进展[J].江苏中医药,2016,48(4):81-85.

[6]汪宏锦,李晶晶,柯慧,等.中药对神经干细胞增殖分化信号通路的综合调控作用分析[J].中国中药杂志,2017,42(21):4093-4103.

[7]邢玉瑞.正视问题,开放包容,继承创新——论中医学的发展问题(一)[J].浙江中医药大学学报,2007,31(4):405-407.

[8]杨慧清.浅谈叶天士对脾胃学说的贡献[J].新中医,2006,38(6):82-83.

[9]刘子号.叶天士脾胃分治理论临床运用浅析[J].中医药临床杂志,2015,27(8):1103-1105.

[10]邓月娥.叶天士《临证指南医案》脾胃辨治规律探析[J].福建中医学院学报,2007,17(6):47-49.

[11]王邦才.論叶天士对脾胃学说的发挥与创新[J].浙江中医杂志,2014,49(3):157-158.

[12]史诚智,张倍齐,周楠,等.叶天士“和阳法”论治思路的相关研究概况[J].广西中医药大学学报,2018,21(1):63-66.

[13]徐雯洁,徐世杰.基于护阴理论的汪机、吴澄、叶天士三家脾胃思想研究[J].中华中医药杂志,2017,32(3):1206-1208.

[14]王键,黄辉,蒋怀周.新安医家治法创新[J].中华中医药杂志,2013,28(10):2980-2987.

[15]程继昆,金昌凤,李笑然.叶天士对《脾胃论》的发挥[J].中医药学报,2002,30(4):62-62.

[16]翁逸群,张翔,钱俊华.叶天士医案治血特色探析[J].浙江中西医结合杂志,2017,27(5):430-432.

[17]毛佩瑜,林一晗,鲁东红.叶天士运用营卫理论治疗妇科病经验浅析[J].浙江中医杂志,2018,53(8):554-555.

[18]赵长衍,席军生,王勇.论叶天士胃阴学说[J].河南中医,2003,23(3):6-7.

[19]吴香玲,张跃明,谢丹.叶天士关于脾胃分治的理论浅析[J].云南中医学院学报,2015,38(1):45-47.

[20]孙晓光.叶天士对张仲景脾胃学说的继承和发展[J].世界中西医结合杂志,2012,7(7):556-559.

[21]杨杰.浅论叶天士的胃阴学说[J].福建中医药,2006,37(5):56-57.

[22]于磊.叶天士对张仲景脾胃思想的继承与发展[J].河南中医,2018,38(9):1344-1346.

[23]李永亮.叶天士脾胃学术思想探讨[J].四川中医,2013,31(9):28-29.

[24]郑昱.叶天士胃阴学说探析[J].上海中医药杂志,2002,36(12):34-35.

[25]杨星哲.叶天士胃阴学说与脾胃分治思想初探[J].四川中医,2013,31(3):19-21.

[26]李杰,王宁,吕光耀,等.叶天士脾胃分治用药特色方剂计量学分析[J].中华中医药杂志,2010,25(12):2285-2288.

[27]殷贝,李佑生,陈玲玲,等.半夏泻心方在消化系统疾病中的应用及疗效机制研究进展[J].广州中医药大学学报,2019,36(2):292-296.

(2019-06-02收稿 责任编辑:张雄杰)

基金项目:国家中医药管理局第四批中医基础优秀人才资助项目(国中医药人教发[2017]24号)作者简介:蒋啸(1986.08—),男,硕士研究生在读,助教,研究方向:中医临床基础温病学,E-mail:2544089551@qq.com通信作者:郑旭锐(1976.12—),女,博士,教授,研究方向:中医临床温病学,E-mail:64710150@qq.com