聋生汉语书面语概数词习得调查

2020-08-17张帆

[摘要]聋生学习汉语具有把汉语作为第二语言学习的某些特点,汉语概数词的使用是聋生书面语学习的重要内容。通过语料调查发现,聋生的书面语概数词输出存在回避现象,概数表达相对单一,丰富度不足,缺乏多样性。通过问卷调查进一步发现,聋生在概数词使用中存在误用、错序、遗漏、误加4种常见类型的偏误。建议从聋生概数词习得顺序出发实施教学,重视手语与汉语概数表达法的比较,在笔谈交际实践中掌握汉语概数词的用法。

[关键词]聋生;概数词;习得;偏误

[中图分类号]G762 [文献标志码]A [文章编号]1005-0310(2020)01-0077-08

0 引言

近年来的研究表明,聋生学习汉语具有把汉语作为第二语言学习的某些特点[1-3]。他们写出的汉语书面语与外国人学习汉语时写出的书面语相似,具有中介语的某些共性[4],可以从第二语言习得的视角看待聋生在学习书面语中遇到的问题[5]。长期以来,聋生的汉语水平显著落后于听生,年龄为18~20岁的聋生的汉语整体读写能力大概只相当于听生小学4~6年级的水平,他们的读写能力发展迟滞,汉语水平提高非常缓慢[6]。聋生学习汉语遇到了各种困难,这一方面与手语、汉语两种语言的差异有关;另一方面,与汉语教学领域对聋生的语言习得与认知规律尚缺乏深入认识也有关联。与对外汉语研究成果相比,国内面向聋生汉语书面语习得领域的研究成果不多,研究成果较为零散,聋生汉语书面语习得领域还有大量问题等待解答。

作为现代汉语里数量表达的一个重要小类,概数词在交际中应用广泛,人们常根据表达的需要,用概数来表达模糊不定的数量,如“三五天”“个把月”“百来斤重”。对汉语母语者来说,他们头脑中已经储存了大量具体、零散的概数表达实例,长期的言语交际实践已经把概数表达法内化为规范的表达式,因此无须专门学习,课堂上也不需要老师有意教授。但对聋生则不然,汉语的数词、量词、句法格式、语义表达、语用功能对概数词的使用都有所约束[7],汉语概数词的多样化和结构、语义上的复杂性给聋生带来了一定的学习困扰,教学实践中常会发现聋生在概数表达中出现的各种偏误。因此,本文以二语习得理论和汉语概数词本体研究为理论基础,借鉴手语研究成果,考察聋生汉语概数词的习得特点,归纳其偏误类型并分析形成原因,嘗试提出相应的教学建议,以期提高聋生汉语教学的有效性与针对性。

1 调查项目与方法

为真实、有效地考察聋生汉语概数词使用的情况,笔者调查统计了某特殊教育职业学院大学一年级272名聋生的作文(共计15万字),检索到使用概数词的句子168句,其中正确用例157句,偏误用例11句。结合语料调查中搜集到的偏误句和日常教学反馈,设计了聋生汉语书面语概数词测试问卷。问卷共60道题,题型包括选择、排序、判断、修改病句4种,测试内容主要涉及汉语常用概数词“约、近、多、来、几、两、把、上下、左右、前后”,计10个。调查对象为该院大学一年级两个班的40名聋生,他们已经历了12年的汉语学习实践,且听力损失程度均为70分贝以上,属于中重度听力障碍,手语是日常交流用语。同时,作为对比语料,笔者还考察了普通小学5~6年级225名学生的作文(共计18万字),检索到使用概数词的句子536句[8]。

概数词不是概数表达的唯一方式,但它是汉语概数表达的主要方式,汉语界对概数表达法的研究也主要是围绕概数词展开的。关于概数词的定义,学术界已经基本达成共识。一般认为,概数词是指大概的数目,用来表示说话人不知道、不愿意或无须准确说出的数目[9]。据统计,汉语中用于概数表达的词语有40多个,常用的且汉语本体研究较为集中的概数词有“约、近、多、来、几、两、把、上下、左右、前后”等10个。刘月华等[10]、丁树声[11]、吴启主[12]曾从句法结构、功能角度对汉语概数表达法进行了分类。就这10个概数词而言,它们内部具有不同的语法属性,分属于不同的词类,其中“约、近”归属副词,“来、把”归属助词,“多”归属数词,“几、两”归属疑问代词,“上下、左右、前后”归属方位名词。从句法结构角度看,汉语概数词有4种常用表达式:确数前面加上表概数的词语,如“近万人”“约500米”;确数后面加上表概数的词语,如“三百多元钱”“百把斤重”“十来个人”“春节前后”“三岁左右”;相邻或相近的两个数词连用,如“一二十斤”“三五天”:数词“几”“两”的活用,如“几个人”“过两天”等。除了对“几”“两”归属“数词”还是“代词”以及汉语中是否存在“动词+确数”的概数表达法存在争议外,总体来看,汉语界对概数表达的认识基本接近。

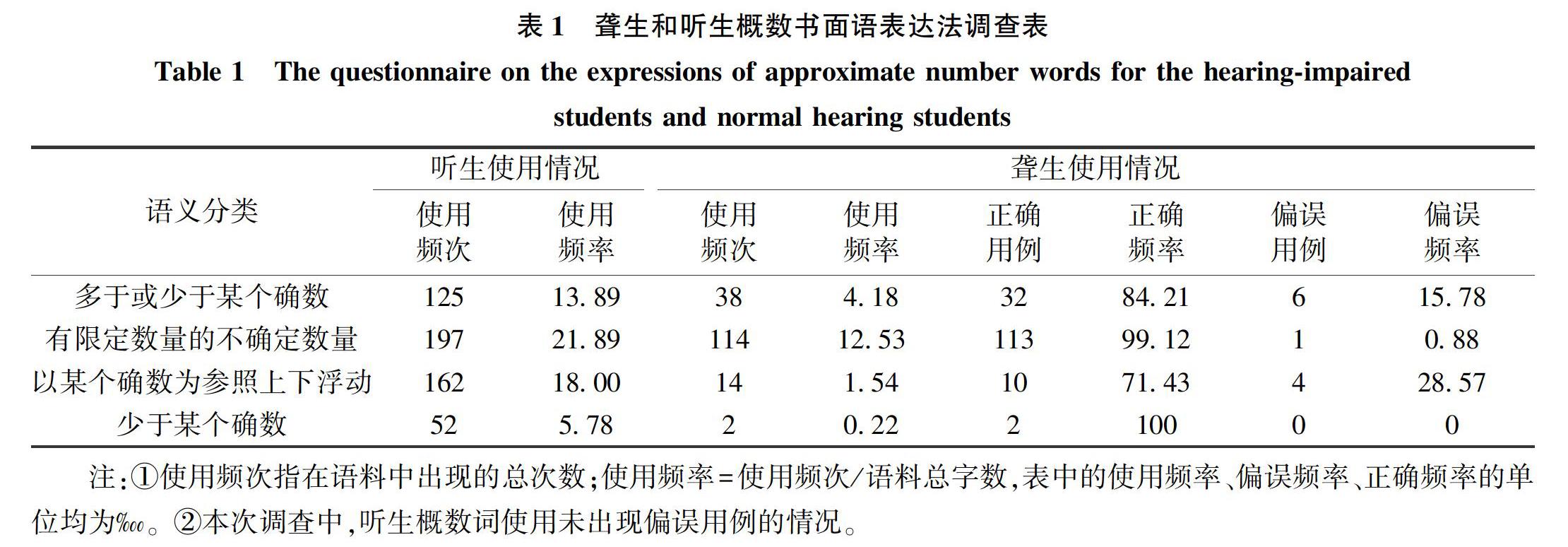

聋生学习汉语与留学生学习汉语都属于二语习得范畴,周小兵等[9]将“概数表达法的教学误导分析”单设一章,对留学生概数表示法习得偏误及教材编写进行了较全面剖析。结合各家观点并主要借鉴周小兵等的分类标准,本文从语义角度将上述概数词分为4类,以便开展研究:一是表示多于或少于某个确数,如“多”“来”“把”;二是表示有限定数量的不确定数量,如“几”“两”;三是表示以某个确数为参照上下浮动,如“约”“前后”“左右”“上下”;四是表示少于某个确数,如“近”[13]。

依据上述分类标准,分别统计出聋生与听生作文语料中概数表达法的使用情况,对调查问卷中聋生的汉语概数表达进行偏误归类,并对调查情况进行分析与推测。

2 聋生与听生概数词习得对比分析

依据概数词的4种主要表达式,大学一年级聋生和普通小学5~6年级听生作文语料中出现的概数表达法使用情况如表1所示。

2.1 使用频率

从使用频率上看,与听生相比,聋生对汉语书面语概数词4种用法的使用频率都非常低,聋生概数词整体使用频次只占到小学听生的31.34%。总体来看,聋生的汉语概数表达严重不足,聋生在汉语书面语概数词输出中存在回避现象。所谓“回避”是指二语学习者消极地处置学习过程中的一些难点,主动放弃某些规则或词汇的使用,以求得语言正确性的学习心理[14]。Ellis指出了回避现象产生的3种原因:学习者对回避使用的语言形式大体了解,但认为正确使用该形式比较困难;学习者熟悉某一语言形式的规则或用法,但发现在某些语境中很难运用;学习者对某一语言形式运用自如,但由于使用这一语言形式可能会对其本族语言或文化产生对抗,所以在实际情况中便会回避[15]。参与本次调查的聋人与听人都生活在汉民族文化圈里,拥有共同的文化背景和行为准则,因此,聋生的概数词回避现象应该主要与是否掌握概数表达法的语言规则、是否能自如地使用概数词有关。

2.2 正确率

从正确率来看,聋生与听生汉语概数词使用的正确率接近,聋生概数词使用的总体正确率达到了93.45%。也就是说,剔除句子中存在的其他偏误,本次调查中聋生的概数词输出大部分都是正确的。这个现象一方面反映出聋生已经能熟练地使用某几个汉语概数词;另一方面也反映出他们对已掌握的概数词用法有较为明显的依赖倾向,他们掌握的汉语概数表达法非常有限,对不熟悉、不会用的其他汉语概数表达法进行选择性排斥,从而出现了某几个概数词(如“多”“几”)使用密度大的现象。这也使得聋生汉语概数表达形式相对单一,丰富度不足,缺乏多样性。Schachter的一项关于以汉语、日语、阿拉伯语和波斯语为母语者使用限制性关系从句的研究表明,以汉语和日语为母语的学习者对该类从句的使用正确率之所以能大大高于以阿拉伯语和波斯语为母语的学习者,是因为他们很少使用该类关系从句,一旦使用,均能表达无误[16]。李景娜等指出,汉语母语者在使用英语“It is obvious thatthey…”和“Obviously they…”两个结构时,一般会“过度着迷”第一个结构而回避使用后一个结构[17]。笔者推测,与其他二语习得者相似,聋生汉语习得难点不一定是以偏误的形式反映在语料中,也有可能是以回避的方式反映在习得过程中。

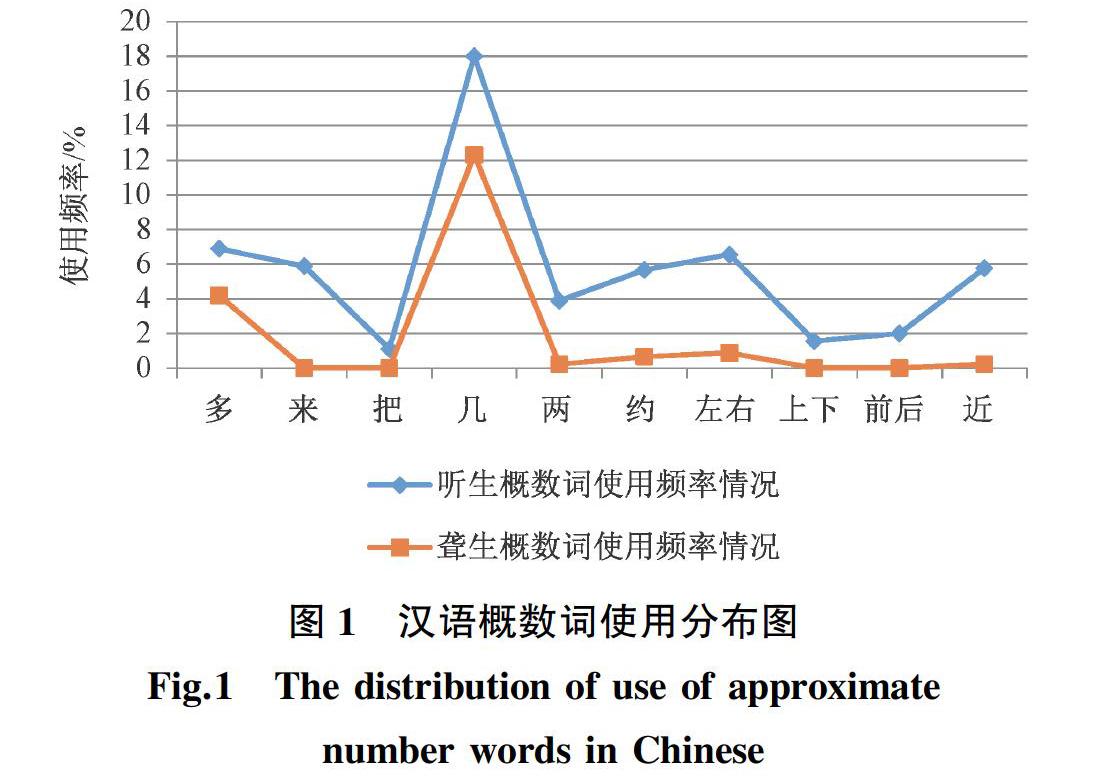

2.3 使用分布

从使用分布看,聋生汉语概数词的使用频率按从高到低排列依次是:几>多>左右>约>近/两>来/把/上下/前后(如图1)。听生汉语概数词的使用频率按从高到低排列依次是:几>多>左右>来>约>近>两>前后>上下>把。从使用频率角度看,均排在聋生和听生使用频率前五的概数词有4个:几、多、左右、约,这说明在同样的文化背景下,聋生与听生概数词的习得顺序具有内在一致性。

聋生已经掌握的汉语概数用法主要集中在概数词“多”“几”上,其中“几”是聋生使用频率最高的概数词。现代汉语“几”的概数表达法主要有3种:单独放在量词前,如“几个人”;放在整十的数词“十、二十……九十”后面,与它们组合后放在量词前表示概数,如“五十几斤面粉、二十几位同学”;放在“十、百、千、万”等词的前面,与它们组合后放在量词前表示概数,如“几百块钱、几千个人”[9]。本次调查显示,“几”的3种用法中,“几”单独放在量词前是大学聋生使用最多的一种用法,说明“几”的这种用法是聋生最容易习得的用法,相较而言,“几”与表示整十、整百的数词组合的用法偏少。3种用法的例句如下(注:未对语料中的其他偏误作修改):

1)下午美术老师交作业时,几位同学只交了几张白纸。

2)我感到真的不敢相信,十几位室友跑到阳台等看流星雨。

3)因为烟内含有几百种对人体有害的物质,会引起一些疾病和癌症。

“几”在语料中的使用正确率达到97.3%,综合其使用频率和使用正确率情况,“几”应该是聋生已经习得的一个汉语概数词。使用频率仅次于“几”的概数词是“多”,“多”在聋生语料中使用偏误率达到33.5%,出现了“12小时多、六点钟多、四百多钱、三十岁多的男人”等偏误用例。这种情况说明,虽然“几”与“多”都是聋生使用频率较高的两个词,但“多”的习得情况不如“几”。

综上所述,笔者对聋生汉语概数词习得状况作如下推测:从总体看,聋生对汉语概数词的使用表现为较明显的回避现象,仅集中于有限的少数几个词上,概数词使用正确率高可能也是回避心理的一种体现。就概数词内部而言,呈现出习得的不平衡性特点:“几”的高频率使用和高正确率反映出这个词已处于聋生习得的成熟期或相对稳定期,“多”的高频率使用、高偏误率则反映出这个概数词处于习得高涨期,而其他概数词则因使用频率低甚至回避不用,可能还处在习得过程的发生期或发展期。也就是說,除“几”“多”外,大部分常用汉语概数词可能还处于聋生汉语习得的初始阶段。在他们的认知结构中,大部分汉语概数词的性质、功能和用法是模糊的、不稳定的,因此,他们倾向于回避使用或者用意思相近的“多”或“几”来替代使用。为了验证这个假设,进一步探究聋生概数词习得情况,笔者对聋生进行了一项概数词用法测试。

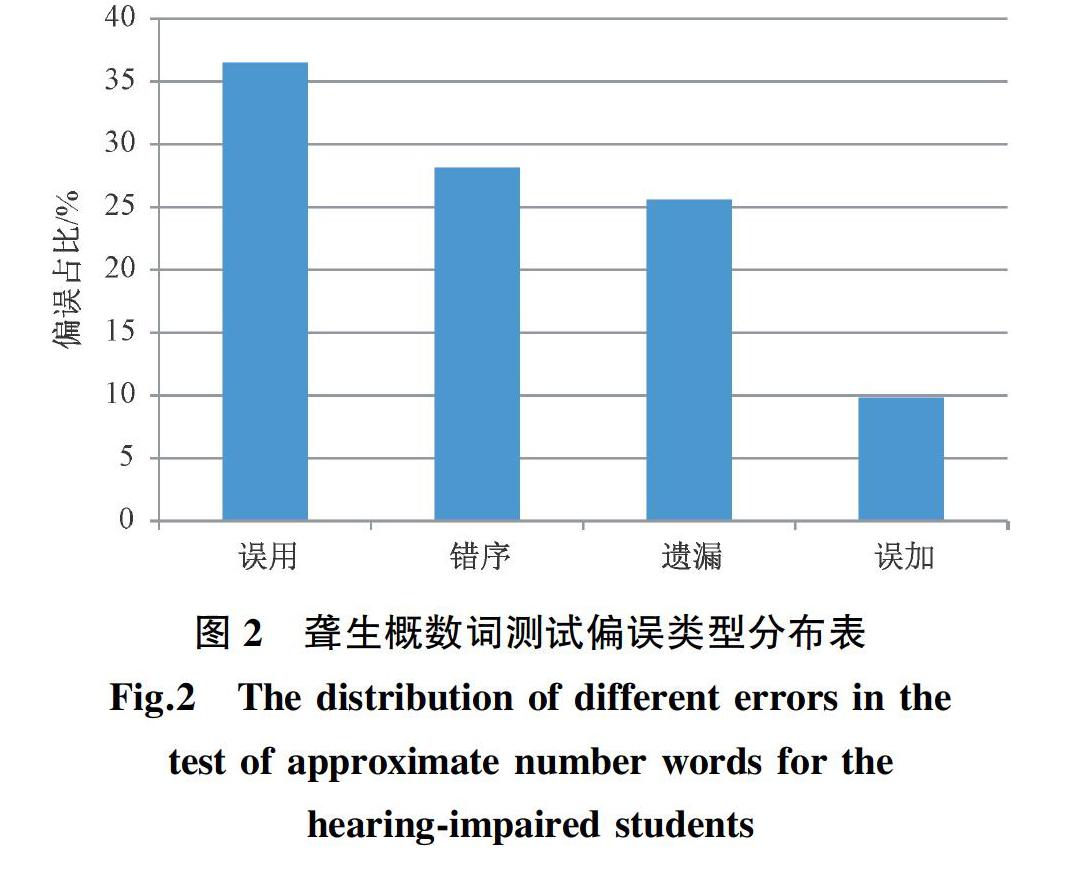

3 聋生汉语概数词使用偏误分析

参考留学生汉语概数词习得的部分成果[18-19],笔者设计了概数词调查问卷,进一步了解概数词习得过程中可能存在的偏误类型,并对偏误原因作出推测。问卷共四类大题,其中第一大题为选择题,共巧小题,主要测试聋生是否存在概数词“误用”现象,即应该用某个概数词而选用了另一个概数词。第二大题为排序题,共15小题,主要测试聋生是否存在概数词“错序”现象,即是否能按正确顺序把句子中的概数词、名词、量词组合成短语。第三大题为判断题,第四大题为修改病句题,各15小题,是对概数词“遗漏”“误加”的综合测试。作为补充测试,问卷还设计了5个小题的造句题,造句题不计人总分,主要考察聋生是否理解“概数词”的含义,是否能用指定的概数词输出合乎汉语语法规范的句子。经统计,聋生概数词测试偏误类型分布情况如图2所示。

3.1 误用

误用是本次测试中聋生概数词偏误中数量最多的一种类型,占总偏误数的36.5%。在第一大题的15道选择题测试中,不同概数词之间的混用现象十分明显。如:

1)这条马路上分布着百十好几家餐厅。(来)

2)这件羽绒服才二百左右块钱。(来)

3)这棵树有米左右高。(把)

4)这所学校有一点二万多人。(左右)

5)春节上下,家家户户开始忙碌起来。(前后)

第一句的“好几”应为“来”,第二句的“左右”也应为“来”,第三句中的“左右”应为“把”,第四句的“多”应为“左右”,第五句的“上下”应为“前后”。聋生对“来”最熟悉的用法是将“来”用作动词。从测试结果看,他们对“来”作概数词的用法很陌生,第五大题造句题证实了这一推测,该题有一小题要求聋生用“来”作为概数词造句,可是有高达87.5%的聋生把“来”用作动词,写下如“我们来到这里教室上课”“学校请来了一个酒店的蛋糕师”“爸爸来接我回家”等句子。对上述例句第一句中的数词“百十”后面选择概数词“好几”来修饰的聋生认为,“百十”有形容数量很多之意,“好几”也是表示数量之多,两者意思接近,搭配在一起较为合适。显然,这部分聋生不清楚“来”在现代汉语中还有表示接近它前面的数词所表示的数量的含义。第二句中的“二百来块钱”既可以表示接近二百,也可以表示略少于二百,它只能用于整数。第三句中的“左右”用作概数词应该置于量词后,而不能放在量词前,可以说“一米高左右”,但不能说“米左右高”。“前后”“上下”“左右”3个概数词的混用现象也较为普遍。手语不严格区分这3个概数词,当表示某个数量围绕某一中心上下浮动时,手语常用“一手食指、中指分开,手背向上,指尖朝前,交替上下动几下”来表示“差不多”之意。但汉语对“前后”“上下”“左右"3个概数词的使用附加了一些明确的条件限制,如表示“年龄”时,“上下”一般用于10岁以上的年龄,并且多用于表示整十的数词后,但“左右”的使用没有这种限制;“前后”在表示概数时一般只与“时间”搭配[20]。对于汉语母语者习焉不察的细微区别,教学中如果不加以及时提醒或特别强调,聋生就很容易混淆用法,从而在汉语输出中产生大量偏误。

测试结束后,随机访谈了部分聋生,希望通过“出声思考”的方式让聋生还原自己的解题思路。对第三句“这棵树有米把高”一句,有一位聋生认为“米把高”是指“十多米”。他解释道,自己想象的“树”应该就有这么高,还有一位聋生打手语模拟了一棵大松树的样子。也就是说,聋生心理词典中可能缺乏将“把”用作数量表达的概念。在他们的认知图式中,“十多米”高的“参天大树”应该是“树”这个概念范畴中具有典型特征的最佳代表,是“树”这个概念的原型,当不了解汉语概数词“把”的语义时,聋生会从生活背景知识中寻求补偿,利用生活知识补偿来完成对概数词“把”的识解,因此将“米把高”错误地理解为“十多米高”。这也从一个侧面说明,聋生的汉语语法知识非常薄弱,他们在阅读过程中遇到字词或句法结构障碍时,可能会更多地依赖语义策略,用自身有限的生活经验完成汉语语义的推测。

3.2 错序

错序在聋生概数词中的偏误占比也很高,占总偏误数的28.1%。与“误用”表现的各个概数词交叉混用的现象不同,错序现象主要集中在概数词“多”与“来”的使用以及受手语表达“主题前置”影响而产生的错序上。如:

1)他今天逛了街好多次。

2)晚自习我在图书馆看了书几十页。

3)这顿饭花了我45多块钱。

4)文体中心有十个来学生在排练节目。

5)我已经23多岁了。

第一句“逛了街好多次”应为“逛了好多次街”,第二句的“看了书几十页”应为“看了几十页书”,第三句中的"45多块钱”应为"45块多钱”,第四句的“十个来学生”应为“十来个学生”,第五句的" 23多岁”应为" 23岁多”。汉语“多”表示概数用法比较灵活,如果数词的尾数是1~9,如1,2,43,738,5364等数,应该用“数词+量词+多”结构来表示;但当数词是“十”,量词是可以再分解为更小的表示连续量的词,如“天”“年”“小时”“分钟”“公斤”“克”等,“多”既可以放在量词前面,也可以在量词后面,如表述为“十多天”或“十天多”,“十多公斤”或“十公斤多”[9]。在日常生活中,“多”与连续性量词搭配使用的频率比较高,聋生可能会把数词的尾数是1~9的“多”的概数用法与数词是“十”的概数用法混淆起来,从而产生“23多岁”“45多块”之类的偏误。

错序现象可以从手语和汉语的语法差异得到解释。手语中很少会单独使用量词,手语中没有独立的量词词类,手语模拟物品形状的手势动作中已经包含了量词的意义,量词是与其后要修饰的名词“粘合”在一起的。如中国手语“果”的手形可表示“苹果”“桃子”“罐子”“茶杯”,描述圆形的或圆柱状物体;“票”的手形可以表示“车票”“饼干”“牌子”,指代扁平、片状类的物体。汉语中的量词对应到手语中,相当于手语的“类标记”手形[21]。因此汉语概数词、量词的位置关系成为聋生概数表达法习得的难点。

此外,手语通常将要讨论的对象放在句首,以便让交际对方明确讨论主题,顺利进入话题。主题前置起到框定对话范围,让交际双方都能快速进入对话情境的作用。第一句“逛了街好多次”,第二句的“看了书几十页”在手语交际中是非常自然的表达,聋人先将主题“逛街”“看书”前置,然后再描述和解释话题的具体内容。把1)和2)两句按照手语语序转写到汉语中,就是“逛了街好多次”“看了书几十页”。这类偏误的特点是,概数词与量词、名词已经组合成正确的“语块”,但语块在句中的位置有误,从而也导致另一种类型的“错序”。

3.3 遗漏

遗漏在聋生概数词表达偏误中占总偏误数的25.6%,第三大题的判断题和第四大题的修改病句题共30小题的测试中,判断题要求聋生凭借汉语语感来判断句中概数词表达结构的完整性和语义的连贯性,修改病句题要求聋生识别句中缺省或冗余的概数词组合,补足缺省成分或删除冗余成分。汉语概数词的多样性及其组合顺序的复杂性使得聋生在判断时容易出现顾此失彼的情况,也就是注意到了结构的顺序性,但又忽视了结构的完整性。所以当提供一些偏误句给聋生作判断时,聋生容易忽略概数结构的完整性,出现遗漏失误。如:

1)我的家乡坐落在祖国东海岸的山东,是一座历史文化名城,有古建筑群20多,历史文化遗迹2000多。(处)

2)这位篮球运动员的身高有190左右吧。(厘米)

3)爷爷今年70上下,身体不太好,需要常年服药。(岁)

4)远远望去,海啸掀起的巨浪有100米高。(近/多)

5)据初步统计,这所大学有一点二万人。(多/左右)

第一句的“2000多”应为“2000多处”,第二句的“190左右”应为“190左右厘米”,第三句中的"70上下”应为" 70岁上下”,第四句中的“100米高”加上概数词后可表述为“近100米高”或“100米高左右”,第五句的“一点二万人”加上概数词后可表述为“一点二万人左右”或“一点二万多人”。测试发现,聋生的概数词组合遗漏现象主要表现为量词的遗漏上。他们对汉语名词与量词的搭配本身就比较模糊,再加上概数词的使用,更给他们的概数表达增加了难度,因而出现了较多的量词回避现象,这一点在之前的语料调查中已有发现。聋生遗漏的量词与汉语数词本身的复杂性可能也有关联,数词的单位越大(如千、万、亿),量词遗漏的可能性也越大。

3.4 误加

误加在聋生概数词表达偏误中占總偏误量的9.8%,从总体看,误加是各类偏误中偏误率最低的一种类型。如:

1)我在杭州读书差不多三年多了。

2)十年前左右,我和小丽成为最要好的朋友。

3)杭州冬天的天气很冷,最低气温可以到零下三到四摄氏度上下。

4)她晚上加班一直要加到近十二点左右。

5)梅雨季节到了,这雨下了大约一个来星期。

可以看出,句中误加的成分是与其他成分重复或矛盾的。但在判断和修改病句测试中,这些重复或矛盾的成分未能被聋生察觉。可能随着汉语概数词相关知识的积累和词汇量的增大,聋生对概数词知识的学习出现了混淆和泛化,因此很难发现这些误加成分的不妥之处。第一句的“差不多”后面应该跟一个明确的数目,如“他参加工作已经差不多十年了”,其后不能再跟“多”。第二句“十年前左右”,聋生可能理解为“大概在十年前”,这种说法在意义上可以理解,但不符合汉语的表达习惯。第三句“零下三到四摄氏度上下”中的“零下三到四摄氏度”已经是一个固定的区间,应删除“上下”。第四句中的概数词“近”表示少于某个确数,“左右”表示以某个确数为参照上下浮动,两者同时使用导致语义矛盾,应删除其中一个。第五句的“大约”表示以某个确数为参照上下浮动,“来”表示多于或少于某个确数,两者不能同时使用,可以删除“来”。

4 聋生汉语书面语概数词教学建议

问卷测试表明,聋生汉语概数词输出量不足的深层原因是他们尚未掌握汉语概数词的使用规则。语义类型的误用、概数表达法的错序以及概数词的遗漏、误加等偏误现象验证了之前的假设:聋生语言认知框架中尚未形成汉语概数词体系,尚不具备在交际中正确、灵活运用汉语概数词的能力。这也进一步提示我们,应花大力气开展聋生概数词习得教学,帮助聋生更快更好地习得汉语。

4.1 从聋生概数词习得顺序出发实施教学

语法知识的习得及其习得顺序是一个十分重要的问题,是关系到教学效果和效率的关键因素之一[22]。尊重聋生的汉语习得真实样貌,从聋生概数词习得现状、习得顺序出发设计汉语概数词教学,应成为教学实施的起点。就本次语料调查而言,常用的10个汉语概数词中,“几”处于聋生概数词习得成熟期,“多”处于聋生概数词习得高涨期,其余概数词尚处于习得的初始阶段。对已经会用的、使用频率高的“几”,教师在教学中可以少讲甚至不讲;对使用频率高但错误率高的概数词“多”,教学中应多讲多练,让聋生在不同语境中反复比较,掌握“多”的多种用法。对其余常用的概数词,也应循序渐进,顺应聋生的习得过程,由易入难,由简而繁,才能事半功倍。

4.2 重视手语与汉语概数表达法的比较

手语和汉语是两种不同的语言,汉语是典型的孤立语,形态变化少,语法手段依靠语序和虚词。而手语类似于“复综语”,一个动词结合了多个句子成分。与汉语相比,手语的词和短语都可以独立成句,有的词可以相当于一个句子;手语的语法关系主要靠动词的形态变化来表示,词形变化比较明显。手语和汉语的本体差异给聋生学习汉语带来了困难。问卷测试表明,聋生汉语概数词偏误中的“误用”“错序”“遗漏”“误加”现象都与手语自身的特点有关,汉语概数词习得存在手语“负迁移”现象。因此,教师不仅要夯实汉语概数词和手语语言本体知识,熟悉汉语概数词的句法分布、语义特征和语用要求,还应在课堂中适时引入手语和汉语在概数表达方式上的比较教学,让聋生在两种语言的比较中体会汉语概数词的特点。

4.3 在笔谈交际实践中掌握汉语概数词的用法

“笔谈”是聋生融入社会、参与社会生活的重要途径,是满足聋生交际需要,利用文字与听人进行沟通与交往的重要手段。如果离开实际生活中的语言应用,不论课堂上将语言知识教学安排得多么精细,都会失去意义,汉语概数词的教学也是同理。教师应将知识点讲解、基础性练习与聋生自主的交际实践结合起来,在聋生的语言交际实践中检验教学效果。具体来说,在教学的起始阶段,教师可将教学重心放在概数表达法的讲练上,通过选择、判断、排序、改病句等基础性练习巩固知识点。当聋生认知结构中积累了较多的汉语概数词使用规则和实例之后,可以通过如下途径强化笔谈交际实践:一是创设情境让他们自然而然地写出目标句;二是让他们围绕某个主题编排对话,有针对性地进行概数词专项训练;三是课外搜集听人日常生活中常用的概数表达法;四是带领他们与听人开展QQ、微信等多种形式的笔谈,在自然的语言环境中运用并强化所学知识。总之,笔谈交际实践不仅可以检验与强化课堂教学,还可以帮助他们感受所学知识的实用性、将知识转化为能力,增进学习的获得感,实现有效交际的目的。

[参考文献]

[1]张帆,李德高.聋生“是……的”句的句法意识[J].心理学报,2017,49(11):1383-1391.

[2]梁丹丹,王玉珍.聋生习得汉语形容词程度范畴的偏误分析:兼论汉语作为聋生第二语言的教学[J].中国特殊教育,2007(2):23-27.

[3]金慧媛,严菁琦,刘海涛.从聋生写作中考察“不”和“没(有)”的习得过程[J].中国特殊教育,2013(8):42-47.

[4]吕会华.聋人汉语书面语语料库词语偏误分类及产生原因探究[J].北京联合大学学报,2018,32(1):76-84.

[5]陈珂,李本友,孙丽.聋生书面语趋向动词习得研究[J].中国特殊教育,2016(2),43-48+55.

[6]张会文,吕会华,吴铃.聋人大学生汉语课程的开发[M].北京:华夏出版社,2009:59.

[7]刘璐璐.留学生习得概数表达的偏误研究仁D].哈尔滨:黑龙江大学,2016:1.

[8]澜科语言科技中心.中小学生作文语料库[EB/OL].(2006-02-02)[2019-05-30].http://zw.chinesehelper.cn/?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg.

[9]周小兵,朱其智,邓小宁.外国人学汉语语法偏误研究[M].北京:北京语言大学出版社,2017:322.

[10]刘月华,播文娱,故韚.实用现代汉语语法[M].北京:商务印书馆,2006;4.

[11]丁树声.现代汉语语法讲话[M].北京:商务印书馆,1961.

[12]吴启主.现代汉语教程[M].长沙:湖南师范大学出版社,2003:10.

[13]张必东.概数词的句法、语义、语用分析[J].语文知识,2003(6):19-20.

[14]阮周林.第二语言学习中回避现象分析[J].外语教学,2000(1):21.

[15]ELLIS R.The study of second language acquisition[M].Oxford:Oxford University Press,1994.

[16]SCHACHTER J.An error in error analysis[J].Language Learning,1974(24):205-214.

[17]李景娜,王遥.第二语言学习中的回避现象解析[J].内蒙古民族大学学报(社会科学版),2012,38(6):73-76.

[18]余婉彦.泰国学生汉语概数助词“前后”“左右”“上下”习得研究[D].南宁:广西民族大学,2017:66-71.

[19]朱虹.美国学生习得汉语概数词偏误分析研究[D].北京:中央民族大学,2017:85-89.

[20]张晶晶.对外汉语概数词语教学研究[D].长沙:湖南师范大学,2014:25-26.

[21]张帆.认知视角下聋人学生汉语习得与教学研究[M].杭州:浙江大学出版社,2019:45.

[22]任媛媛.聋人学生汉语书面语语法研究综述[J].中国特殊教育,2011(3):16-19.

(责任编辑 白丽媛)

[收稿日期]2019-08-01

[基金项目]教育部人文社科青年基金项目“认知视角下聋人手语与汉语习得实证研究”(17YJC740113),杭州市哲学社会科学项目“聾教育手语文学创作课程开发研究”(Z19JC060)。

[作者简介]张帆(1978-),女,浙江金华人,浙江特殊教育职业学院副教授,主要研究方向为手语与聋人汉语教学。E-mail:582617416@qq.com