梦的种子

2020-08-17梁雷

人生中,一颗小小的种子,可能变成傲然挺立的参天大树:一阵微微的感动,可能变成倾泻千里的一往情深。我的起步,何尝不是一颗种子留下的梦的轨迹?

简单以石子的故事作为“梦的种子”,讲一个事儿。儿时在北京,音乐研究所宿舍楼上楼下的同事们都相处得十分融洽,时时互相串门,甚至送饭送莱,如同一个大家庭。记得当时住在二楼的民族音乐学家简其华、王秋萍夫妇从南京旅行回来,送我一对雨花石。我那时大约十岁出头。第一次见到这么漂亮的石子,而且敲打时声音清脆好听,非常珍爱。以后一看到南京雨花石,我便想起简其华夫妇当年对我这个邻家孩子的温情。

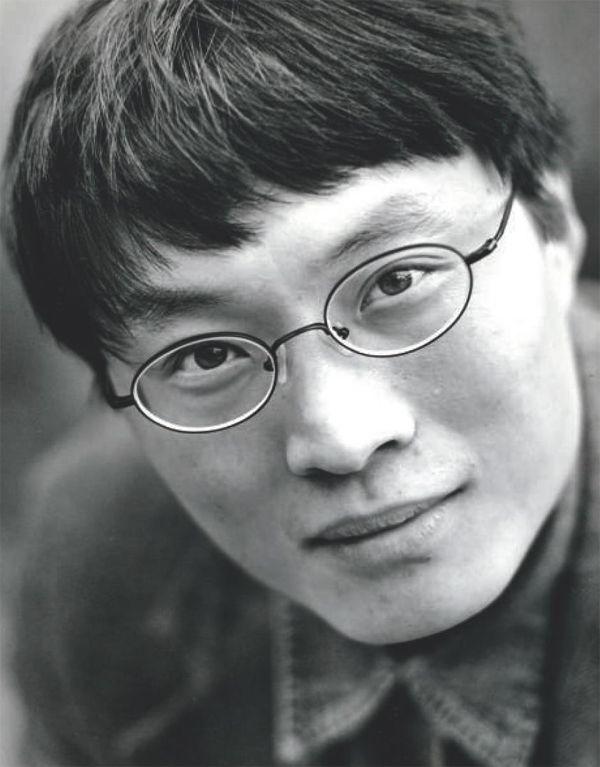

2000年,梁雷在哈佛大学院士协会担任青年院士。 摄影 菪冠龙

2016年哥伦比亚大学米勒剧院举办“梁雷肖像音乐会”,《纽约时报》专访。摄影:《纽约时》Hiroko Masuike

十多年后的1995年,我在波士顿读书,开始创作一系列以“园”为题材的作品。明朝园艺学家计成提出的“借景”启发了我,一切声音在这些作品中都可变成音乐素材,当然也包括石子的声音。当时我结识了在麻省理工学院攻读博士的地质学家,并和他成了朋友。他告訴我,雨花石里有水的成分。这令我十分惊奇,从此对石子内部的故事越发感兴趣。一天,我们几人一起去波士顿北部的海边,地质学家通过美国东部海岸线上各种石子,为我们讲解地壳运动变化的历史。那是一番多么有趣的谈话!当时,天上飘着雨雪,我们在海边收集了一些石子,就钻进车里躲雨。不知不觉地,我们开始即兴敲打石子:或急或徐,时重时轻。外面灰蒙蒙一片,冷风飕飕,雨雪交加:车内四人,沉浸在石子组成的“四重奏”声浪中。这可能是我记忆中最难忘的石子音乐。英文称摇滚乐为“rock music”,而我们才是名副其实的“rock musicians”(石子音乐家)吧!

又过了近十年,我的同事、打击乐演奏家史蒂芬·希克(Steven Schick)委约我创作一部打击乐独奏曲。他是非常卓越的演奏家兼指挥家,我决定发挥他超常的能力,为他写一部同时要阐释四行乐谱的作品,名为《参变》。其中三行乐谱放在一个谱表中,每行代表“不同的心境”。也就是说,他要出入三种互为对比的心理状态,仿佛同时驾驭诠释三首作品。此外,由于他是优秀的指挥家,我请他演奏时,按照第四行乐谱的提示,用手势带领他面前的听众,握着提前分发的石子一起参与表演。作品首演于纽约哥伦比亚大学米勒剧院,石子被分发给台下六十位听众。后来在加州澳海(Ojai)音乐节露天剧场,台下一千五百名听众,每人手中都握有石子。一阵阵石子造成的声浪,此起彼伏,交相呼应,颇为壮观,而且隐约有“生公说法,顽石点头”的情趣。昔日海边三四个朋友即兴敲打的石子音乐,如今已发展为上千人参与创造的演出。

2014年,我作为高通研究所的作曲家,创作山水画“听景”项目。为了能更进一步发掘石子内部的故事,我录制石英岩的声音并用电脑进行频谱分析。“隐藏”在石子中的上百个和弦被我们研究团队制作的软件逐一“破解”,经过筛选、提炼,进而转变为和声素材,进入我的钢琴作品《月亮飘过来了》和大型交响乐队作品《千山万水》。一石激起千层浪,石子的梦越来越壮阔了!

回想起来,当年简其华、王秋萍夫妇送给我的一对石子,让我第一次聆听到雨花石的声音,这何尝不是一颗令我“心向往之”的梦的种子,如今在音乐园地中开花结果?

给我带来惊喜的“梦的种子”还有很多。其实每个故事都像一部有趣的音乐作品的结构:作品从何开始?怎样转折?经过哪里?何处而终?路上的行者,自己都会诧异。有的作品可以形容为“八股文”——音乐还没开始,听众已经可以预料它会怎样开篇与结局。我则常对自己的作曲学生说,“Tell me something I dont know.”(告诉我一些不知道的东西)。既然已经知道,就不值得去重复。现实生活中或许追求可知,但艺术应当追求不可知。有趣的音乐作品应像一部“岂有此理”的小说——故事叙述总是妙趣横生、不可思议。

音乐奇妙如此,探索路程何尝不是?在音乐的园地里,我的亲人、师长都是勤奋耕耘的园丁。同时我珍惜路途上的迷失,即使误入歧途,也可以听林叶、听风雨,能获得无心插柳柳成荫的喜悦。山风长啸,万物生长,无一不可入乐。

种子成长需要光的照耀——不是舞台聚光灯,而是内心的光。一位心里有光的人,往往在不被人注意的地方现身,照亮我们内心。我在学习过程中,时常被这样的光照亮,终生受益。记得2007年,我与同事、钢琴家阿勒克·卡里斯(Aleck Karis)一起去波士顿录制我的钢琴独奏作品《我的窗》,地点在新英格兰音乐学院乔丹音乐厅。音乐厅与录音室相隔很远,要通过地下图书馆才能进入。那天早上我抵达时,阿勒克已在音乐厅热身。他没有察觉我到了,甚至不知我们启动麦克风听到他的琴声。我坐在录音室里,耳机传来另一侧阿勒克的演奏,那是与勃拉姆斯同时代的波兰钢琴家陶西格(Tausig)创作的“手指练习”。他弹得异常慢、异常轻,一字百磨,微入毫发。每个音里充满了神奇的光彩,整个世界仿佛已然在他指尖下消失。弹者无意,听者有心。这样的艺术家有点铁成金的内心力量,使我从平凡甚至陈腐的音阶中听到了天籁。

亦有与之相反的例子。清朝潘永因中《宋稗类抄》曾幽默地记录:“昔有以诗投东坡者。朗诵之而请曰:‘此诗有分数否?坡曰:‘十分。其人大喜。坡徐曰:‘三分诗。七分读耳。”我创作音乐,常用苏东坡的评语自问,“作品究竟是有十分内涵,还是只有三分内涵、七分包装?”鲜花与掌声不能取代内心的掂量。没有内涵,即使冠冕堂皇,终会被历史付之一笑。

两年前,洛秦老师第一次向我提出写作此书的建议,当时我有点犹豫,因为自觉距理想还很远。但再三考虑后还是答应了,首先是因为我一直敬重洛老师的识见与勇气。从2008年至今,我们已经一起合作出版过三本书,与他结下很深的友谊。洛老师给我这样一个喜爱在音符与文字中幻想的人提供了一片空间,使我与志同道合的朋友们为学术理想一起磨练,为此我很感激他。另一个原因是我意识到,在学习成长的过程中,我蒙受了父母养育、亲人爱抚、师长栽培、朋友支持的厚恩。我的故事微不足道,但所受之恩既深且远。有此机缘,我愿意用我的小故事顺带讲出大家的故事,与更多的人分享自己的心路历程和感激之情。

这本书的写作,感谢哈佛大学图书馆裘陵维女士做出的巨大努力,我们也由此成为好友!遗憾的是,书中提到的我的几位亲人——小时候带我长大的亲爱的姨妈、姨父,还有帮助我来美国求学的舅婆,在写作过程中先后辞世。这本书也是对他们的深深怀念。

这或许是我人生旅途中的一个车站。但正如谭献《谭评词辩》论欧阳修《采桑子》词的开端句“群芳过后西湖好”,用“扫处即生”一语概括,即每一个结尾处,是下一个前沿的起始。将来的路会怎样,我自己没有把握,冥冥中感到似乎有深深打动我的历史巨人,如鉴真和尚、黄宾虹、陈寅恪,他们内心的目光如若神的面孔,抹去死亡的阴影。唯有这一炬之光,与父母亲人之爱、师长友人之情,以及我对他们的感恩之心,如影随形,日夜为伴,照亮生命和我前行的路。