淡水环境中微塑料污染研究进展

2020-08-17陈兴兴刘敏陈滢

陈兴兴,刘敏,陈滢

(四川大学建筑与环境学院,四川成都610065)

全球塑料产量从20 世纪50 年代起迅速增长[1-2],由于轻便、成本低、可塑性强和耐用等特性而被广泛应用于航空航天、军事、农业、工业以及日常生活等多个领域[3]。2017年全球塑料产量大约是3.5×108t[4],中国是最大的塑料生产国[5],根据国家统计局数据统计2017 年中国塑料制品产量累计达7.5155×107t,这大约占全球塑料产量的21.5%。塑料制品在给人们带来便利的同时,也造成了严峻的环境问题。据调查,到2015 年全球大约产生63×108t的塑料垃圾,其中只有9%被回收利用,12%的塑料被焚烧,而79%的塑料被丢弃[6]。这些被丢弃的塑料会随之进入到环境当中。

微塑料(microplastics, MPs)作为一种新型污染物,已经普遍存在于当今的生态系统中。微塑料粒径小于5mm,具有不同形状,如颗粒状、泡沫状、薄膜状、碎片状、纤维状和球状。在水生环境中,检测到的微塑料成分包括聚氯乙烯(polyvinyl chloride, PVC)、聚酰胺(polyamide, PA)、聚乙烯(polyethylene, PE)、高密度聚乙烯(high density polyethylene, HDPE)和低密度聚乙烯(low density polyethylene, LDPE)、聚丙烯(polypropylene, PP)、聚苯乙烯(polystyrene,PS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene Terephthalate, PET)和聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯[poly (butyleneadipate-coterephthalate),PBAT]等。常用丰度来评价微塑料的量。一般按颗粒数,在表层水体中检测的微塑料其单位常用个/L、个/m3、个/m2、个/km2;沉积物中的微塑料常用个/kg、个/m2等。

20世纪70年代,Carpenter等[7]首次在海洋中观察到了塑料。由于塑料具有高分子量、复杂的三维结构和疏水性等性质导致其长期稳定存在于海洋环境中。目前海洋正遭受着不同程度的塑料污染,其中90%漂浮的塑料颗粒(按颗粒数)被归类为微塑料[8]。之前的研究中大多着重于海洋微塑料的污染问题,但是淡水生态系统中微塑料的污染也是不容忽视的,据Rowshvra[9]和Lechner[10]等的报道,淡水环境中可以具有与海水相当的塑料浓度。因此,本文将从淡水环境中微塑料的分布、微塑料与污染物的吸附以及微塑料对淡水生物的毒理效应等几个方面阐述淡水环境中微塑料的污染。

1 微塑料在淡水水体中的污染现状

1.1 微塑料的来源

淡水环境中微塑料来源可分为两类,即原生微塑料和次生微塑料[11]。

第一类是原生微塑料。每年生产的大量塑料在给人类带来便利的同时也带来了严重的环境问题,这些塑料产品中包含大量的树脂颗粒、微珠等[12]。在工业生产中,进入到废水处理厂的微纤维等是淡水中原生微塑料来源之一。例如,Xu 等[13]调查一家日常处理量为30000t 的纺织废水处理厂,发现进水中微纤维平均含量为(334.1±24.3)个/L,出水中微纤维平均含量减少到(16.3±1.2)个/L,去除率达到95.1%,但是每天仍然有4.89×108(按颗粒数)微纤维释放到环境中。个人护理品中含有的微塑料也会带来环境问题。Fendall等[14]在市场上的4种个人洗护用品中均检测到了微塑料。欧盟化妆品调查和欧盟国际数据表明欧盟成员国、挪威和瑞士每年使用的化妆品中含有4130t 的微珠[15]。Cheung 等[16]研究表明在中国市场洗面奶中微珠的含量达到5219~50391 个/g,每年会有306.8t 微珠进入到环境当中。这些个人护理品的微塑料会随之进入到城市污水处理系统当中,从而成为陆地水环境中微塑料的来源之一。其中污水处理厂去除的微塑料大部分会蓄积在污泥中[17-19],而这些污泥无论被填埋或被用作农业土壤肥料[20],所含的微塑料都可能会通过地表径流等方式进入到水环境。

次生微塑料也是淡水环境中微塑料的主要来源之一。塑料进入淡水体系的途径有很多,例如在很多国家塑料垃圾以填埋为主,如果未经妥善填埋,从垃圾填埋场吹出的塑料很可能进入到水生环境[21];渔业活动中被遗弃或以其他方式丢失的塑料渔具也会停留在水域环境中[22];同时消费者丢弃的塑料会通过风力等作用被迁移到淡水体系。这些进入到水体的较大塑料在太阳紫外线的照射下被氧化和裂解,同时生物也会通过分泌细胞外酶来降解塑料聚合物[23],在所有的非生物和生物作用下,大塑料逐渐转化为尺寸小于5mm的次生微塑料。

1.2 微塑料的分布

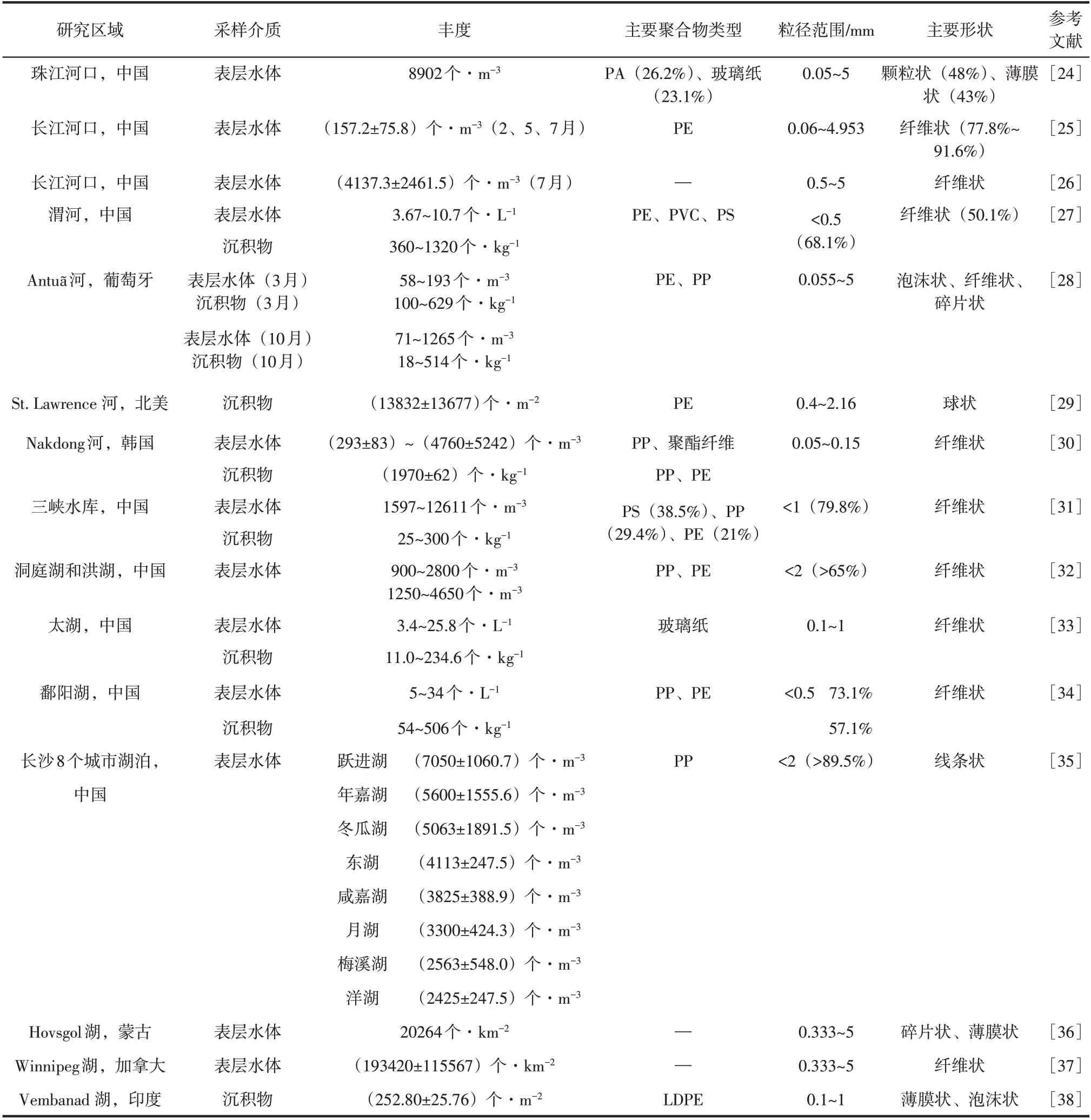

微塑料广泛存在于淡水环境中,河流、湖泊、水库和河口等水域都受到不同程度的微塑料污染。调查淡水环境中微塑料污染情况十分重要,表1中总结了部分淡水环境微塑料的分布情况。

从表1可以看出微塑料的分布在不同水体中存在着差异。这种差异与很多原因有关,包括人口密度和人类活动、季节、水文特征和微塑料本身性质等,同时微塑料的采样和分析方法也影响微塑料的分布情况。

人口密度和人类活动与淡水环境中微塑料的分布密切相关。对长沙的8个城市湖泊[35]调查发现表层水体中的微塑料丰度为(2425±247.5)~(7050±1060.7)个/m3。湖南烈士公园是长沙最大的公园,位于城市中心,每年会有5百万的游客且附近居民密集,跃进湖和年嘉湖坐落其中,跃进湖微塑料含量最高,年嘉湖次之。在这8个湖中,微塑料浓度高的原因主要归结于位于城市中心、废水处理厂附近以及渔业发达,而微塑料浓度较低的湖,如洋湖,离城市中心较远、人口密度较低。同时,在对珠江[39]的河口及城市区段河流对比发现,城市区段河流微塑料平均丰度远高于河口,表明来自城市的废水流是珠江微塑料主要来源。国内较大的洞庭湖和洪湖[32]、鄱阳湖[34]等湖泊的微塑料分布主要归因于人类活动和发达的渔业。莫斯科Atoyac河[40]下游沉积物中微塑料含量高,主要是Puebla城市下游人口密度高和工业造成的污染。蒙古人口密度低、工业和农业缺乏、旅游业是经济的主要来源,坐落其中的Hovsgol 湖[36]是一个近乎原始的淡水系统,然而微塑料污染却比位于经济发达、人口稠密国家的Huron湖和Superior湖更严重[41],这就表明缺乏合理的废物管理也能导致淡水系统受到严重的污染。

表1 淡水环境中微塑料的分布情况

同一水体,季节不同,微塑料分布也不同。长江河口[25]、Nakdong 河[30]在雨季的微塑料丰度明显高于在其他季节的丰度。Antuã 河[28]3 月份和10 月份表层水体和沉积物中微塑料含量差异也表明季节是影响微塑料分布的一个重要因素。

水文特征也影响微塑料的分布。湖泊、水库等区域是相对封闭的环境,因此相对稳定的湖泊、水库中的微塑料含量一般较高,例如国内的三峡水库[31]、 太 湖[33], 以 及 国 外 的Winnipeg 湖[37]、Vembanad 湖[38]等水域。河口由于复杂的水文环境,强烈的水动力条件可能会将微塑料带到表层水体中。但对于水动力条件较弱的河流微塑料会逐渐沉积,例如对渭河[27]中微塑料的研究发现,水样中的微塑料含量低于沉积物中的含量,主要是低水流量和高砂含量导致微塑料的积累并影响了微塑料的分布。另外,微塑料分布与微塑料本身性质有关,例如一些微塑料表面可以快速形成生物膜,逐渐累积后进入沉积物中[29];相比低密度的微塑料,高密度微塑料更易于从水中沉到沉积物中[31]。

微塑料的分布还与采样方法和分析方法密切相关。Zhao等[25]调查的长江河口微塑料丰度远低于其先前研究[26]的长江河口微塑料丰度(低25 倍以上),这种差异一方面来自微塑料分析方法不同,另一方面是选择的时间跨度不同。另外,微塑料的丰度、类型和粒径等分布与选择的网格尺寸有关,一般网格越小捕获的微塑料越多。因此,微塑料采样和分析方法的标准化以及进行长期、系统的监测调查有利于获得更具代表性的微塑料分布情况。

2 淡水环境中微塑料对污染物的吸附

2.1 淡水环境中微塑料对污染物的吸附研究现状

微塑料可以吸附各种传统型污染物,例如多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)、多氯联苯(polychlorinated biphenyls, PCBs)和金属等[42-43]。在广东飞来峡水库[44]的地表水中发泡PS、PE 和PP 携带的PAHs 浓度达到了282.4~427.3ng/g。对北江河流中微塑料进行研究,发现微塑料携带多种金属[45]。

近年来,药物和其他所谓的“新兴污染物”在环境中几乎无处不在,尽管其浓度为痕量或超痕量(低于ng/L),但已成为人们十分关注的问题[46]。个人护理品、药物和其他新兴污染物在污水、地表水和地下水、降水以及在饮用水中均被检测到[47]。如多卤咔唑作为一种新型有机污染物,在中国太湖中已检测到它们的存在[48-49]。

水环境中微塑料对传统型污染物和新兴污染物的吸附行为见表2。污染物在微塑料上的吸附动力学,一般采取拟一级和拟二级模型来拟合实验数据。吸附等温线常采用线性模型和非线性模型(包括Langmuir 模型和Freundlich 模型)进行模拟。Langmuir 模型假设单层吸附,Freundlich 模型假设多层吸附。一般来说,吸附非线性越大,表明吸附位点的分布越不均匀,这可能是由特定的吸着物-吸附剂相互作用引起的,同时非线性也表明吸附过程中存在孔隙填充机制。本文通过总结微塑料对污染物的吸附,可以更好了解在淡水环境中微塑料与污染物的吸附机制和微塑料携带污染物的能力。

2.2 影响微塑料与污染物吸附的因素

影响微塑料与污染物吸附的因素包括以下几个方面。

第一,微塑料自身的性质。Teuten 等[63]和Wang 等[64]曾报道橡胶态塑料对有机污染物的吸附能力比玻璃态塑料强,但在玻璃态微塑料PS 和橡胶态微塑料PE 吸附邻苯二甲酸酯类物质的实验中发现PS 对污染物吸附能力强于PE,其中PE 具有较大的表面积,这说明微塑料的橡胶态和表面积并不是吸附的主导因素,PS 对邻苯二甲酸酯类物质的较强吸附能力可能归因于PS与污染物之间的ПП作用[53]。同时尺寸效应不可忽视,一般小尺寸微塑料会增强吸附作用,但减小到一定值会增强微塑料聚集反而降低吸附作用[65]。另外,Guo 等[66]表明低结晶度的微塑料能积累更多疏水有机污染物,但结晶度对原始和老化微塑料吸附能力的影响可能不同[57]。

第二,污染物的性质。辛醇-水分配系数(lgKow)可以衡量污染物的疏水性,一般lgKow值越大表明疏水性越强,而疏水性污染物更易于被微塑料吸附。例如,随着抗生素CBZ、EE2、TCS 和4MBC 的lgKow值(分别为2.45、3.67、4.76、5.1)逐渐增大,PE 对其吸附能力也逐渐增强[54]。同样的,PVC 对双酚类污染物(BPAF、BPB、BPA、BPF和BPS)的吸附能力很大程度取决于污染物的疏水性能[52]。

第三,暴露在环境中的微塑料会由于环境改变而影响吸附行为。水环境中的pH 和离子强度在某种程度上可以影响静电相互作用从而影响微塑料对吸附质的吸附[57];温度的升高,吸附分子的迁移率和溶解度增大,微塑料与污染物间的范德华力减小,从而改变吸附能力[67];溶解性有机物可能与目标污染物竞争活性位点,但也有研究表明溶解性有机物的存在对微塑料吸附污染物的影响很小[53,55,68]或可以促进微塑料对污染物的吸附[56]。另外,微塑料上生物膜的形成会促进污染物的聚集[69]。微塑料的老化[57-58,70]也会改变微塑料的结构,同时会有含氧官能团生成,导致微塑料亲水性增强、吸附污染物能力发生改变。

3 微塑料对淡水生物的生物毒性

3.1 微塑料的单一生物毒性

微塑料对水生生物首先表现为生物蓄积性。大量研究已证明无脊椎动物[71-72]、鱼类[73-76]等淡水生物都能摄入一定量的微塑料。例如,在澳大利亚城市湿地[77]中检测微塑料污染情况,利用东部食蚊鱼(Gambusia holbrooki)作为生物指标,发现19.4%的鱼身体部分微塑料含量为0.6个/条,7.2%的鱼头部微塑料含量为0.1个/条,PE是主要类型。同时,Setälä 等[78]实验证明微塑料可以通过食物链转移到更高的营养级。

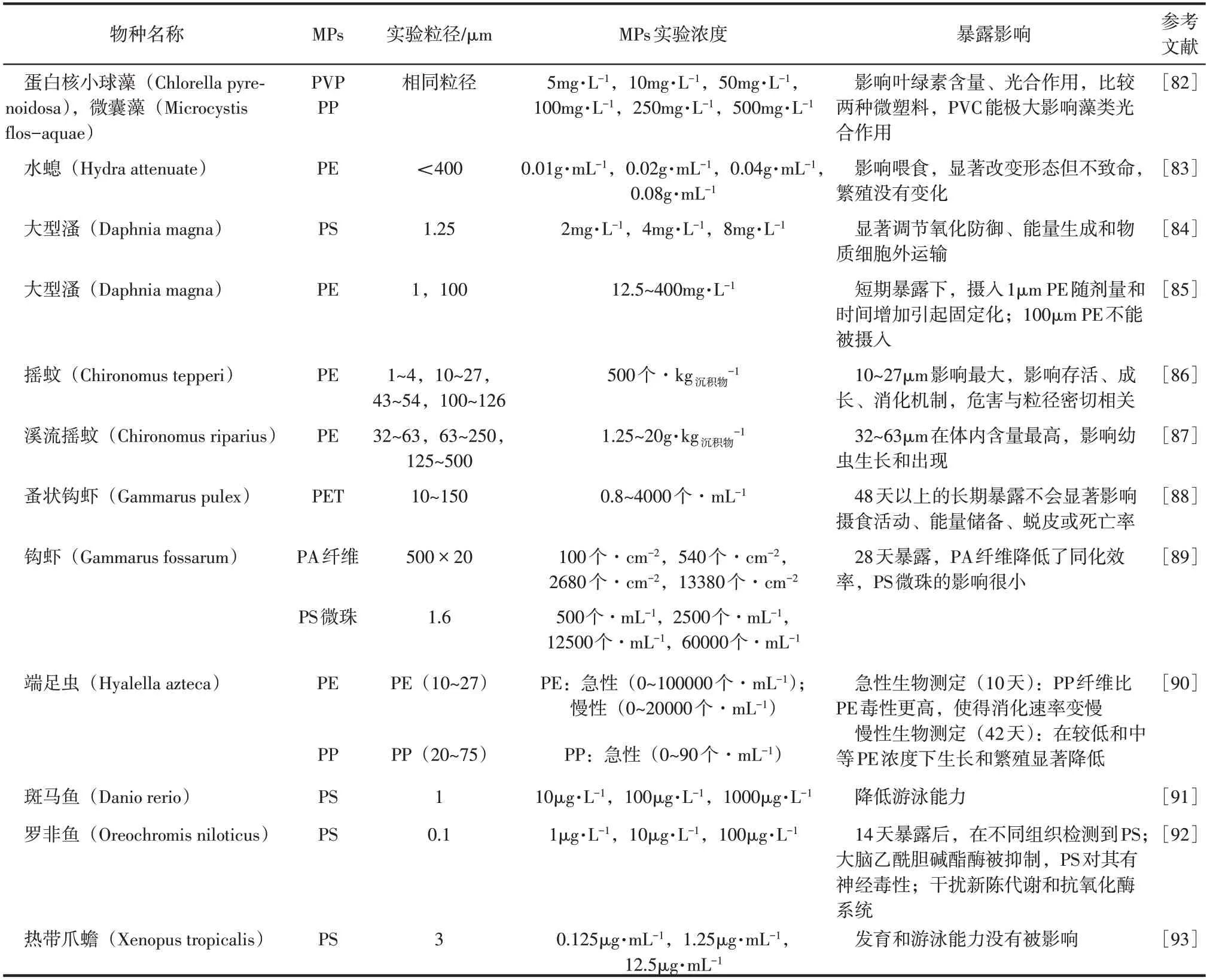

其次,微塑料对淡水生物的生长、繁殖能力、存活等表现出暴露影响[79]。在淡水系统中,藻类作为重要的初级生产者,它们的变化会最终影响水生生态系统的结构和功能[80],所以它常用作监测和评估水质量的重要指标[81]。淡水动物包括无脊椎和脊椎动物在淡水生态系统中同样具有重要的地位。水生生物调节外部环境能力有限从而易受外来污染物的干扰。因此,本文总结了微塑料对部分淡水生物的影响,如表3所示。

从表3可以看出,淡水环境中的藻类、无脊椎和脊椎动物在微塑料存在时都受到不同程度的影响,其中微塑料对淡水生物的毒性作用受很多因素约束。

微塑料的特性,如类型、粒径、浓度、形状,能表现出对淡水生物不同的影响。Wu 等[82]的研究表明在特定微塑料浓度下,PVC、PP 会影响淡水藻类生长,特别是PVC 更极大地抑制了藻类的光合作用。在其他实验条件相似情况下,采用的PA、PS对钩虾(Gammarus fossarum)[89]的暴露影响不同(见表3)。微塑料对生物的影响还表现出尺寸效应,如较小粒径的微塑料对大型溞(Daphnia magna)[85]、摇蚊(Chironomus tepperi)[86]和溪流摇蚊(Chironomus riparius)[87]毒性更大,可能是较小粒径的微塑料与大型溞、摇蚊摄取的食物尺寸相似,因此对它们的成长、存活等造成危害。微塑料浓度也是一个重要因素,例如大型溞(Daphnia magna)[85]摄入1μm PE 引起的固定化与PE 剂量呈正相关。此外,不规则形状的微塑料对生物有影响,如Silva 等[87]研究表明不规则的PE 即使在最低测试浓度下对摇蚊影响依然显著。

表3 微塑料对淡水生物的影响

微塑料的存在可能对雌性无脊椎动物的生长影响更大,如小粒径、低浓度微塑料下,雌性溪流摇蚊(Chironomus riparius)[87]的出现明显延迟。生物在不同成长阶段受微塑料影响可能不同,如蚤状钩虾(Gammarus pulex)[88]在PET 暴露下,幼虾时期比成虾时期具有更高的相对摄食活动以及能量储备和较短的蜕皮周期。另外,微塑料对蚤状钩虾(Gammarus pulex)[88]和端足虫(Hyalella azteca)[90]的影响表明生物进食等活动与微塑料暴露时间密切相关。同时,热带爪蟾(Xenopus tropicalis)[93]在测试浓度下能大量摄取PS微塑料,但并不影响游泳能力;斑马鱼(Danio rerio)[91]也能摄取大量PS 微塑料,但游泳能力明显降低,除了测试的粒径和浓度等因素影响外,可能还与物种特异性差异有关。

3.2 微塑料与污染物的复合生物毒性

微塑料由于比表面积大、疏水等特性,在水体中往往会作为污染物的吸附载体。污染物被微塑料吸附之后会影响到它们在水体环境中的分布和降解等,这种联合作用也可能引起不可预测的生态风险[94]。因此,微塑料与污染物对水生生物的复合作用不容忽视。

一方面,有研究表明微塑料的存在能降低环境污染物对淡水生物的毒性。Rehse等[95]发现PA与双酚A 联合作用使大型溞(Daphnia magna)固定化下降,PA存在时降低了双酚A对浮游动物的影响。Oliveira 等[96]研究表明相比于单独作用,微塑料减少了河蚬(Corbicula fluminea)对汞的生物富集且微塑料与汞呈拮抗作用。Zhang等[97]研究PS-MPs和罗红霉素对淡水红罗非鱼(Red tilapia)的影响时发现,相比于罗红霉素本身,PS-MPs 缓解了罗红霉素引起的神经毒性;鱼肝脏体内超氧化物歧化酶活性增强、丙二醛含量下降,表明氧化伤害被减轻。另一方面,一些研究表明微塑料的存在会加剧污染物对淡水生物的毒性。相比抗菌剂氟苯尼考对淡水河蚬(Corbicula fluminea)单独作用,微塑料与氟苯尼考高浓度的混合物联合作用时毒性增强,其中进食和胆碱酯酶活性明显被抑制,同时抗氧化酶和脂质过氧化水平增加[98]。微塑料与Cr(Ⅵ)同时暴露使小眼长臀鰕虎鱼(Pomatoschistus microps)捕食能力、乙酰胆碱酯酶活性显著降低[99]。但微塑料与污染物在实际环境暴露场景下的联合效应十分复杂,因此需要进一步研究环境相关条件下微塑料与污染物对淡水生物的复合毒理效应。

4 微塑料污染的控制

根据淡水环境中微塑料的来源,微塑料污染的控制主要包括源头控制、污水处理厂中微塑料的去除和淡水环境中微塑料污染的修复等几个方面。

4.1 源头控制

塑料的大量生产已经造成了严重的环境问题。我国虽然颁布了塑料垃圾管理的相关规定,但由于塑料产品渗透到人们生活的方方面面,导致实际执行效率与预期有较大的差距。未来仍需减少塑料的生产,寻找可生物降解的替代品,同时还需加强塑料的回收和循环利用。

个人护理品和化妆品中含有的微塑料会释放到淡水中造成环境污染,目前很多国家已经采取了相应的措施。在美国,伊利诺斯州成为第一个颁布禁止生产和销售含有微珠产品法令的州;荷兰、奥地利、卢森堡、比利时和瑞典也联合发出了禁止个人护理产品中使用微塑料的声明[100]。另外,来自超过30 个国家的70 多个非政府组织正致力于禁止个人护理用品使用微珠的立法相关工作[101]。未来会有更多的国家颁布相应的法律法规禁止含有微塑料的个人护理品和化妆品的生产和销售。

另外,在洗衣过程中会产生大量微纤维,因此需要对家用洗衣机进行优化处理以减少微纤维的释放。

4.2 污水处理厂中微塑料的去除

污水处理厂对微塑料的去除有着非常重要的作用。

Yang 等[102]研究表明污水处理厂中微塑料的浓度随处理的进行逐渐降低。污水处理厂的初级处理可以去除污水中的大部分微塑料,该阶段主要在沉砂池中通过除油、除砂和重力分离来去除可上浮和沉淀的微塑料[17]。利用二级处理可以进一步去除污水中较大的微塑料,在此工艺中,污泥絮凝体和胞外聚合物在曝气池中会促使残留微塑料的聚集,然后将其沉淀在二沉池中。此外,二级处理中加入的絮凝剂会引起悬浮颗粒物的聚集从而促进微塑料的去除[103]。同时,微塑料表面形成的生物膜可能改变微塑料的物理性质,进而影响二级处理过程中微塑料的去除[104]。三级处理能更有效地处理微塑料,这取决于应用的处理工艺。Talvitie 等[105]比较了多种三级处理工艺对微塑料的去除影响,发现膜生物反应器技术对微塑料的去除表现出最佳效果。三级处理后微塑料去除率已经相当高,但鉴于大量污水的排放,污水处理厂实际上仍是环境中微塑料的重要来源。

目前污水处理厂的工艺并不是为微塑料的去除所设计的,这导致污水处理厂出水仍含大量微塑料,需要针对微塑料的去除采取特定的处理工艺。如Li 等[106]提出了用动态膜技术来去除微塑料。但应用一个工艺时需要考虑到建设和运行成本。一个经济可行的方法就是优化目前污水处理厂的处理工艺来提高微塑料的去除率。另外,污水处理过程中大多微塑料会进入到污泥中,污泥如果处置不当会释放出微塑料对环境造成污染,因此污水处理厂产生的污泥需要被妥善处置,以减少二次污染。

4.3 淡水环境中微塑料污染的修复

对于淡水环境中已经引起的微塑料污染,需要采取相应措施进行修复。

生物修复技术可以有效解决微塑料污染问题。例如,Yoshida 等[107]分离出一种新型细菌,即Ideonella sakaiensis201-F6,该菌株在与PET 作用时,将PET作为其主要能源和碳源,并且产生两种水解酶将PET 转化为单体。Yang 等[108]发现粉虫的肠道细菌在PS 泡沫的降解和矿化过程中起着重要作用。同时,Yang 等[109]从蜡虫或印度蛾肠道中分离出阿氏肠杆菌(Enterobacter asburiae)和芽孢杆菌属(Bacillussp.),研究表明这两种肠道细菌对PE 的降解均有显著效果。另外,Paco 等[110]发现真菌海涛旋孢(Zalerion maritimum)也可用于PE 的生物降解。但目前该技术还处于实验室研究状态,工程应用依然受限制。

5 微塑料污染的未来研究方向展望

本文通过总结国内外淡水环境中微塑料的污染现状、微塑料与污染物的相互作用以及微塑料对淡水生物造成的生物毒性,发现淡水生态系统正面临着微塑料污染的威胁,因此提出微塑料污染的控制技术和方法。但是目前关于微塑料污染的研究还不够完善,在此对微塑料污染的未来研究方向提出如下展望。

(1)目前微塑料与污染物的吸附大多在实验室模拟条件下进行,在野外环境中探究微塑料与污染物的吸附变得尤为重要。

(2)微塑料对淡水生物的暴露影响涉及复杂的因素,因此未来需要在环境条件下进行研究,以便更好地评估微塑料对淡水生物的生物毒性。

(3)微塑料污染的控制十分重要,未来需要进一步研究污水处理厂中微塑料的去除机理,优化污水处理工艺的运行参数,从而有效提高污水中微塑料的去除效果。另外,未来还迫切需要加强微塑料污染的源头控制。生物修复技术尽管具有很大潜力,但目前仍处于初步探索阶段,未来仍需要进一步研究并加以推广应用。