孩子眼中的数学

2020-08-15郑晴孙佳威

郑晴 孙佳威

与孩子的第一次接触

新的学年开始了,第一次接班任教一年级的数学,像一年级的小豆包们一样,我对眼前的一切充满好奇与期待。开学典礼那一天,班主任在班里介绍我说,这是咱们班的副班主任,全班39双眼睛紧紧盯着我,于是有了下面这样一段开场白:

师:孩子们,你们认识我吗?

生(异口同声):不认识。

师:那你们有什么想问我的吗?

(有的问名字,有的问教什么科目,有的问身高,有的问年龄……)

师:那你们猜一猜,我是教什么科目的老师?

(有说是美术老师,有说是舞蹈老师,有说是音乐老师……)

师:为什么说我是美术老师?

生:因为觉得您长得很关,特别像教美术的老师……

在孩子們的眼中,这是他们根据自己的常识来对生活中新事物的一种“推理”,由此也可以看出来生活中的一些问题就是源于儿童对新事物的好奇,彰显了他们的思想。

儿童天生爱提问,对很多事情他们都非常好奇。因为好奇,他们会追着爸爸妈妈问:我是从哪里来的啊?太阳为什么从东边升起来呢?夜晚的星星为什么一闪一闪的?……在他们心目中,这些都是值得思考的问题。

孩子们的各种问题

《辞海》中对于“问题”的解释是:(1)要求回答或解释的题目;(2)需要研究讨论并加以解决的矛盾、疑难;(3)关键;重要之点;(4)事故或意外。

为了了解在刚刚入学的“小豆包们”的心目中什么是问题,什么是数学问题,我对39名学生(21名女生、18名男生)进行了调研,想看看在他们心目中的问题与数学问题究竟是长什么样子的。

调研问卷

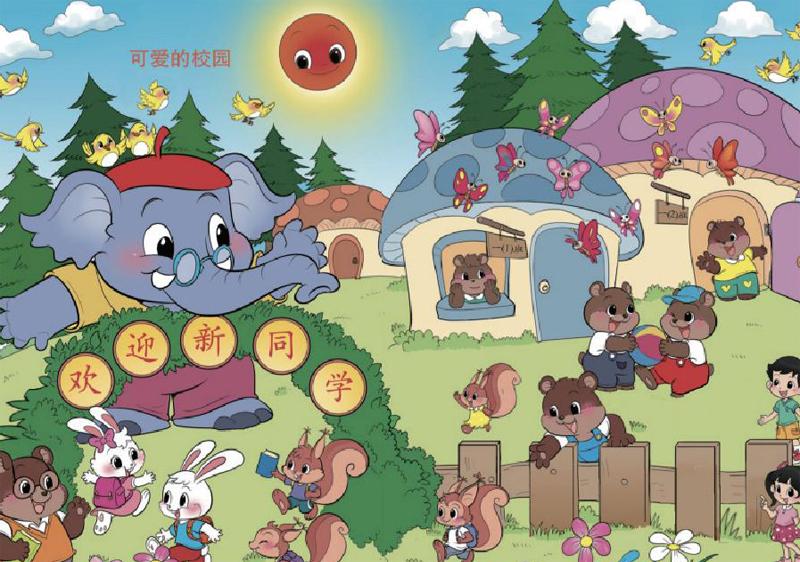

问题1:先说说这是一个什么场景,再说说你看到了什么?

问题2:你发现了什么?

问题3:你能提出什么问题?

问题4:你能提出什么数学问题?

经过四天一对一的访谈,我惊奇地发现,原来刚刚走进学校的儿童心目中的问题与数学问题是如此童真、有趣。

你能提出什么问题

第一种情况是儿童通过观察主题图发现图中可以提出的问题,这一种情况同《辞海》中的第一种解释——要求回答或解释的题目相同。比如:大象脑袋上是什么?这些蝴蝶为什么都围着这个蓝色的房子?都落在哪里?为什么这些都是动物,这两个是人?为什么房子一个大点的,一个小点的?房子屋顶的颜色不一样?等等。

第二种情况是与儿童已有的认知冲突的地方、和现实生活中他们看到的不一样的地方,他们觉得是问题,这一种情况同《辞海》中的第二种解释——需要研究讨论并加以解决的矛盾、疑难。比如:为什么图画里的动物都会走?为什么这么多动物都会说话?这个太阳为什么会长眼睛?我们看到的太阳为什么没有?为什么孩子能和熊和大象在一起?为什么大象戴着眼镜、其他的动物都没有?等等。

第三种情况是在儿童心中遇到的不好、不和谐的事情就是问题,这一种情况同《辞海》中的第四种解释——事故或意外。比如:出现了一些问题,比如说着火了;受伤了、肚子疼;小松鼠闭上眼睛会撞到人;一个小孩跟一个小孩在打架。

还有几个儿童对于问题的理解是:不认识、不明白、不知道的事情,你问一下别人就是问题或者你考别人一道题目是问题。

你能提出什么数学问题

第一种情况是儿童根据自己对于数学这个学科本身的理解及数学对他们的价值来判断什么是数学问题。得到的回答有:数学问题就是让你聪明一些、是让小朋友们更聪明、数学问题就是做题,做数学题等。

第二种情况是儿童在学前学习到的关于有多少,和、差两者数量关系间的数学问题,还有的儿童对于图形与几何有一定的感觉。比如:球是什么形状的?什么东西是圆的?这里有多少小动物,这里有几朵花?小兔子比小熊少几只?这些树和花一共有几个?这些小动物一共有几个?等等。

第三种情况是直接说出一个算式或认为数学问题就是加、减、乘、除等运算还未成为一个问题。比如:有加号、减号、等于号的是数学问题;2+5、3+6这种是数学问题;减法、加法、乘法、除法是数学问题等等。

还有一些比较好玩的、特殊的“数学问题”,是儿童观察图片通过形象的故事表达出来的。比如:这两个熊像“1”,球像“+”,两个熊中间一个球就像“1+1”;这只小乌说1+1等于几?那只小乌说等于2;这只小蝴蝶稍微聪明点,给这只小蝴蝶出难一点的题,出的是“10+10”。

儿童的“问题”总是停不下来的,需要将好奇“种”在儿童的心中,这一个个“是什么”“为什么”正是儿童思维发散的开始,需要我们用心去保护,将好奇心转变成求知欲与求知能力,成为儿童学习数学路途中最宝贵的财富。

郑晴 中国科学院附属实验学校教师。

孙佳威 朝阳区教育研究中心教师。