基于熵权TOPSIS法的区域抗逆力评价

2020-08-15周静

摘 要:近几十年来,全球发生的灾难性事件越来越多,人们开始注重加强灾害发生前各地区的风险防范能力。为评估各省份抗逆力大小,使用熵权TOPSIS法研究了基于不同地理位置的省市之间的抗逆力在多大程度上存在差异。结论发现:抗逆力高的省市主要集中华东地区,华北和华中/南地区的抗逆力次之,抗逆力较低的省市主要集中在西北和西南地区。西部抗逆力的主要制约因素为经济水平低下、产业单一及物质资源缺乏。分析结果客观可以为区域政策制定者提升区域抗逆力提供一定参考。

关键词:区域;抗逆力;熵权TOPSIS法

全球气候变暖和城市化的扩大等导致世界范围内灾害数量的增加,发展中国家由于经济发展水平较低,受灾害影响更为严峻。中国为世界上最大的发展中国中国家,经济快速发展,然而与此同时,各类突发事件却频频发生,并且这种趋势在可见的未来将持续发展。每次突发事件的发生,不仅给人们带来了极大的心理创伤,而且造成的财产和生命损失也是巨大的,例如,2019多家化工厂爆炸事件以及2020年新冠肺炎的爆发给社会带来巨大伤害和惨痛记忆,这也给我们敲醒了警钟,不仅要关注社会经济发展,也要关注社会抵抗风险能力。全球化时代背景下,我们的世界变得越来紧密和复杂,这使得预料之外的新型风险比可预测性的灾害更为常见。传统的灾害应急管理使得社会能够很好的应对可以预料的危险和变化,但对预计之外的威胁则极为脆弱。在无法准确预测未来扰动和变化的背景下,社会抗逆力给我们提供了新的解决方法,具有较强抗逆力的系统不仅能够适应灾害,而且可以有效应对灾害并快速从灾害中恢复,因此对于抗逆力的研究引起了人们的广泛关注。

面对频繁的灾害扰动和冲击,不同的区域的灾害反应及灾后恢复表现得截然不同,有些区域受灾影响极大,灾后可能需要花费数年甚至十几年的时间去恢复,例如,在2005年8月卡特里娜飓风之后,新奥尔良受灾最严重的社区在防洪堤建成后的许多年里都无法居住。即使洪水在几周内消退,这些压力持续时间也很长。而有些地区受灾影响甚微,在灾后表现为较强的恢复力,这些地区在遭遇灾害后,迅速恢复,甚至其经济水平等表现得比之前还要好,例如,中国四川省汶川地震一些县在地震中遭受的破坏小,灾后恢复的更快。这主要根源于不同地理位置的社区的抗逆力特质存在差异。现有的抗逆力模型都是地方性或针对特定灾害的,无对比性,开发通用模型可以比较在不同位置上的抗逆力,这不仅有利于各省市向抗逆力高的区域学习,而且还可以了解所在省市的薄弱环节方面。因此基于我国省市间的差异,厘清各自特征,测度区域抗逆力大小,有助于对抗逆力理论内涵的理解与实践指导,同时能够指导抗逆力提升政策的制定,具有重要的理论与现实意义。

一、抗逆力

(一)概念与内涵

抗逆力(resilience)一词源于物理工程学,表达的是一个物体在受到外力产生形变而没有断裂的情况下恢复到初始状态,在20世纪90年代,霍林(Holling)在生态系统的抗逆力和稳定性文章中尝试性地将抗逆力一词引入生态学领域,后来被应用于心理学、社会学及灾害学等领域。不同于工程抗逆力,生态抗逆力允许系统有许多可能的理想状态与环境相匹配。霍林(holling)(1973)通过对湖泊系统的长期追踪研究表明自然系统有很强的吸收变化的能力,将抗逆力视为系统的一种属性,用来描述“系统的持久性及其吸收变化和干扰并仍保持种群或状态之间变量之间相同关系的能力的度量[1]。Klein(2003)认为抗逆力是系统承受压力后恢复到原来状态的能力,即系统的一个系统可以吸收干扰,并且仍然保持在相同的状态或吸引域内以及系统的自组织能力。Cutter(2008)指出抗逆力界定为社会系统应对灾害并从灾害中恢复的能力,既包括能使组织系统吸收灾害造成的破坏性和应对灾害与后灾害事件的内在条件,也包括能够提高社会系统再组织、改变和学习应对威胁能力的适应性过程[2]。Adger等人(2010)阐述了抗逆力包括两个要素:自我组织能力以及学习和适应的能力[3]。Aldrich(2012)将社区抗逆力界定为社区在一定的区域内处理压力并能通过相互合作来有效恢复日常生活节奏的集体能力[4]。

目前,抗逆力的概念在学界还有没有形成统一的、被普遍接受的概念。不同的学者对抗逆力的概念有着不同的定义,但是大体上分为两种模式,第一种模式是认为抗逆力是系统应对突发事件后进行灾后恢复;第二种模式是系统面临风险的前、中、后期分别进行防御、应对和恢复的过程。文章认为,抗逆力是一个综合指标,灾后的恢复能力固然重要,但是灾前预防能力和灾中应对能力同样体现了社区抗逆力的强弱。因此,文章关于抗逆力的研究是基于第二种模式,在这种视角下,测度中国各省市社区抗逆力。

(二)抗逆力评价指标研究框架

具有抗灾能力社区是指能够抵御灾害并能采取达到所需保护水平现已知的减灾行动的社区。抗逆力强的社区比抵御能力较弱的地区更不容易受到災害和灾难的影响,因此了解抗逆力的概念内涵并测量抗逆力变得尤为重要。由于抗逆力是一个多层面、多维度的概念,绝对测量抗逆力是不可能的,但是我们可以通过指标来进行抗逆力的测量。因此,评估抗逆力最重要的是确定其影响因素及其关键指标。

围绕着抗逆力进行概念阐述、结构整合和构建策略,部分学者实现了实证分析框架的搭建和量化操作及评估。如Norris(2008)通过大量实证研究得出抗逆力是与灾后适应相关的一系列功能轨道积极的调整的过程,主要包括经济发展、设施和沟通、社会支持和社区能力等四个方面,并以此四个维度建立概念模型来衡量社区抗逆力[5]。Cutter(2008)等人提出“地方抗灾能力(DROP)”模型,描述脆弱性和抗逆力之间的关系,该模型依赖社会、生态、经济、制度、基础设施和社区六个维度29个变量[3]。朱华桂(2013)结合实践的基础上,提取社区抗逆力的关键因素,将社区抗逆力的影响因素归结为物理、制度、人口和经济等四大维度[6]。Alshehri等人(2014)以沙特阿拉伯为研究对象,采用德尔菲法对社区抗逆力影响因素及其二级指标进行研究,就社区抗逆力框架达成共识,确定影响因素为六方面:社会、经济、物质和环境、治理、健康和福祉以及信息和通信[7]。胡曼等人(2016)通过对国外不同的社区抗逆力工具进行系统的比较分析,提出我国社区抗逆力应该从社区资源、经济发展水平、社会资本、信息沟通和灾难管理情况等维度进行评价[8]。

二、研究概况分析

(一)研究区概况

中国位于亚洲东部、太平洋的西岸,地理坐标介于3°51′N~53°33′N、73°33′E~135°05′E;之间。领土辽阔广大,地理气候条件复杂,自然灾害种类多且发生频繁,是世界上自然灾害最严重的发展中国家之一。各类自然灾害几乎每年都有发生,给我国带来严重的人员伤亡和财产损失。我国虽然幅员辽阔,资源丰富,但是人口基数大,所以人均资源占有量相对较少。文章选取中国29个省市作为研究区的原因主要是:中国作为一个大国,区域之间由于地理位置的不同有着明显的南北分异和东西不同。

(二)数据选取与处理

文章选取中国29个省市作为评价单位,数据主要来源于《中国统计年鉴》和国泰安数据库, 从中筛选出2017年中国29个省市的相关数据作为样本,另外有些指标因没有2017年的数据,采用了其他年份指标。影响社区抗逆力的因素很多,综合文献可以发现绝大多数学者都强调社会、经济、经济、人口等因素在社区抗逆力构建过程中的关键作用,环境因素对抗逆力的影响也至关重要,但是实际模型应用中,较少有学者将这一维度包含在内,文章研究的尺度为省市区域,跨度较大,区域环境差异较大,因此,在构建评价指标体系时将环境维度纳入。综合文献及结合实际情况的基础上从物理、制度、经济、人口、环境5个方面选取了影响社区抗逆力的18个变量(见表1)。

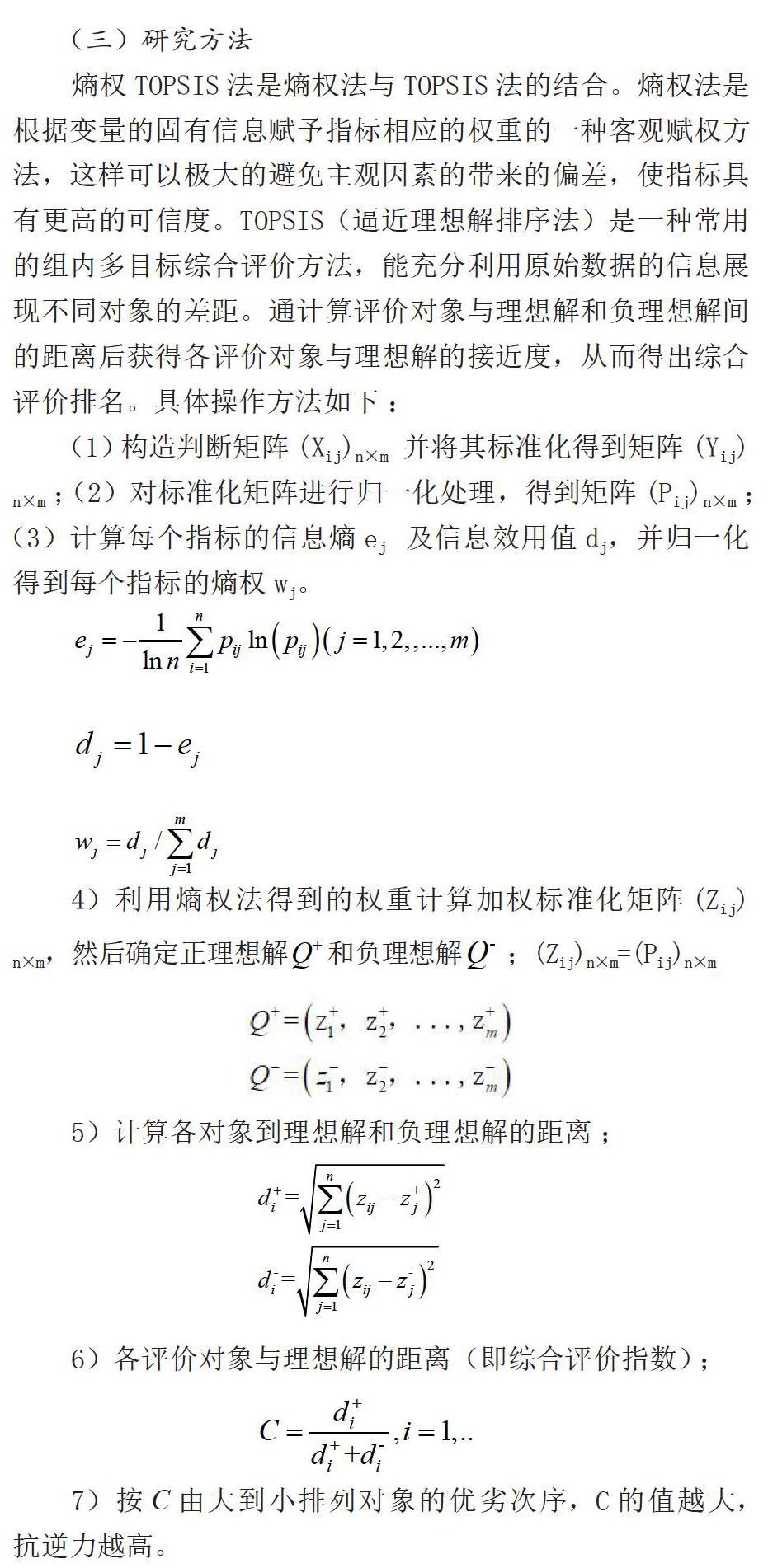

(三)研究方法

熵权TOPSIS法是熵权法与TOPSIS法的结合。熵权法是根据变量的固有信息赋予指标相应的权重的一种客观赋权方法,这样可以极大的避免主观因素的带来的偏差,使指标具有更高的可信度。TOPSIS(逼近理想解排序法)是一种常用的组内多目标综合评价方法,能充分利用原始数据的信息展现不同对象的差距。通计算评价对象与理想解和负理想解间的距离后获得各评价对象与理想解的接近度,从而得出综合评价排名。具体操作方法如下:

三、结论与分析

根据上述操作可得抗逆力各指标权重大小,如表1所示,其中社区卫生床位数X2的熵权值最大,为0.0428,表明该指标变异程度最大;第一产业占GDP比重X7的熵权值最小,为0.0201,即各省市的第一产业占GDP比重相对其他指标而言差异不大。表2为区域各个指标归一化后的数据及综合抗逆力评价指数,为了方便观察,文章对各省市各个指标归一化后的数据进行了整体平移。

根据表2数据可知:

我国区域抗逆力总体普遍偏低,处于中下水平,大部分的省市抗逆力综合评价值低于0.5,其中15个省市的抗逆力综合评价值甚至低于0.2,只有上海、江蘇和福建三省,大于0.5。

上海市、江苏省和福建省的抗逆力最高,而重庆市、宁夏省和贵州省的抗逆力最低。并且抗逆力最高的上海市抗逆力综合评价指数是抗逆力最低的贵州省的6.02倍,说明区域之间抗逆力差异明显。

从不同地域来看,华东地区的抗逆力最强,华北和华中/南地区的抗逆力次之,而西南和西北的抗逆力最弱,说明不同区域的抗逆力差异显著,且呈现“东中部高,西部低”的特征。

西南和西北地区的省份抗逆力值普遍较低,其在物理、制度、经济方面得分普遍较低,其主要原因式西部地区经济水平低下、产业单一及物质资源缺乏等。

上海市的抗逆力值最高,但是其在出生率、耕地面积及园地面积指标上的表现较为薄弱,说明各区域在抗逆力方面都其需要提升的地方。

参考文献

[1] Holling, C S. Resilience and Stability of Ecological Systems[J]. Annual Review of Ecology & Systematics, 1973, 4(1):1-23.

[2] Cutter S L , Barnes L , Berry M , et al. A Place-based Model For Understanding Community Resilience To Natural Disasters[J]. Global environmental change, 2008, 18(4):598-606.

[3] Adger W N , Brown K , Conway D . Progress in global environmental change[J]. global environmental change, 2010, 20(4):0-549.

[4] Aldrich D P. Building resilience: Social capital in post-disaster recovery[M] . Chicago,IL: University of Chicago Press,2012.

[5] 朱华桂.论社区抗逆力的构成要素和指标体系[J].南京大学学报:哲学.人文科学.社会科学,2013(5):68-74.

[6] Norris FH, Stevens SP, Pfefferbaum B, Wyche KF, Pfefferbaum RL. Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. Am J Community Psychol. 2008;41(1-2):127‐150. doi:10.1007/s10464-007-9156-6.

[7] Alshehri S A , Rezgui Y , Li H . Delphi-based consensus study into a framework of community resilience to disaster[J]. Natural Hazards, 2015, 75(3):2221-2245.

[8] 胡曼,郝艳华,宁宁,等.应急管理新动向:社区抗逆力的测评工具比较分析[J].中国公共卫生管理,2016(1):27-29.

基金项目:基于灾区自救视角的突发灾害社区抗逆力研究(71673130)。

作者简介:周静,女,硕士研究生,南京大学工程管理学院。