心肺复苏技术培训对医疗纠纷的风险防范*

2020-08-15刘春齐方锦标刘苑婷万小云

刘春齐 吴 东 尹 莹 方锦标 刘苑婷 万小云

医疗卫生事业关系着千家万户的切身利益,是基本且重大的民生问题。我国已明确提出推进健康中国建设,将人民健康提升到战略高度。由于资源分布不均匀,以致我国各地卫生技术水平参差不齐,许多落后地区面临医疗技术水平严重不足,制度管理不规范、技术人员素质偏低、流程陈旧等问题,限制着人民健康的提升,由此引发的医疗纠纷和群体性医疗事件,严重地困扰医务工作者、医院管理层和卫生行政部门。

1 研究背景

心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,CPR)是挽救心跳呼吸骤停患者的核心手段,其相关技能包括CPR技能、不同情景的CPR、电除颤、气道管理、抢救药物的应用、团队医护合作、恶性心电图的识别、急危重患者的早期识别并有效沟通。据统计,院前和院内心跳呼吸骤停在传统CPR下的成功率依然很低,院前为10%,院内为15%~20%[1-4],因CPR相关的抢救技能或者流程不足而导致患者死亡往往会成为医患关系恶化的主要原因,处置不当甚至会引发严重的群体性医疗事件。可除颤心律、CPR持续时间≤15min、肾上腺素使用剂量≤5mg是CPR预后的有利因素,有研究已证实了CPR培训的重要性[5-6]。因此,开展CPR培训可成为有效防范医疗纠纷的因素之一。

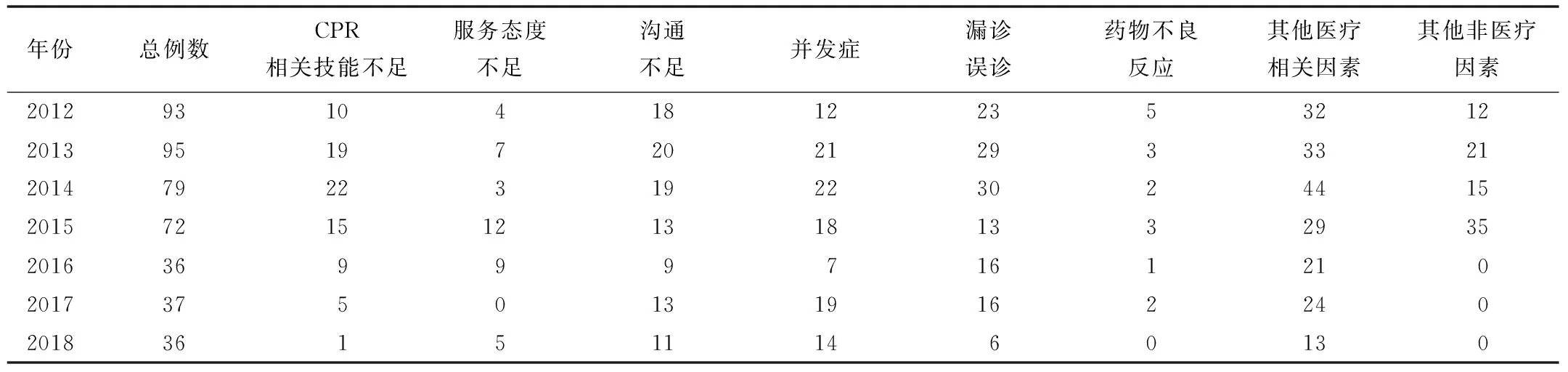

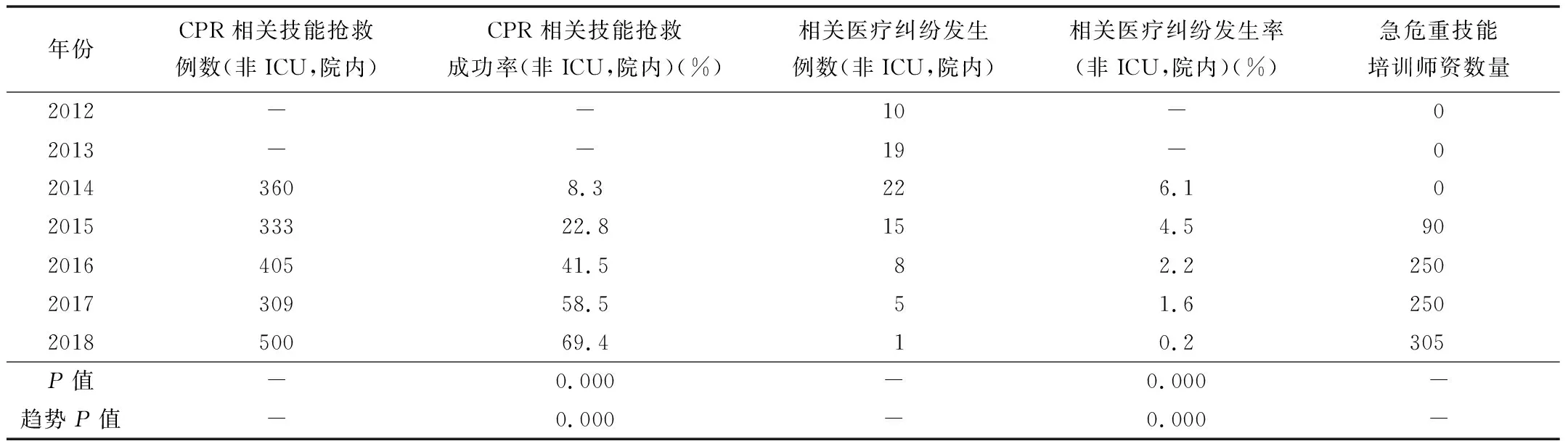

2012年~2014年,广州市番禺区的医疗纠纷共计267件,因CPR相关技能抢救不足而引发的医疗纠纷占19.1%,院内CPR抢救成功率仅8.3%。为此,本研究从宏观层面引入以问题为导向的学习(problem-based learning,PBL)教学理念,深入分析51件相关医疗纠纷,确定主要问题,由番禺区卫生健康局(以下简称“卫健局”)主导,借助中山大学附属医院的医疗教学力量,对番禺区45岁以下的中青年医务人员(5 307名)进行CPR相关技能培训考核,以观察相关医疗纠纷的改善情况。2012年~2018年番禺区医疗纠纷情况及开展CPR技能培训的效果见表1和表2。

2 资料和方法

2.1 一般资料

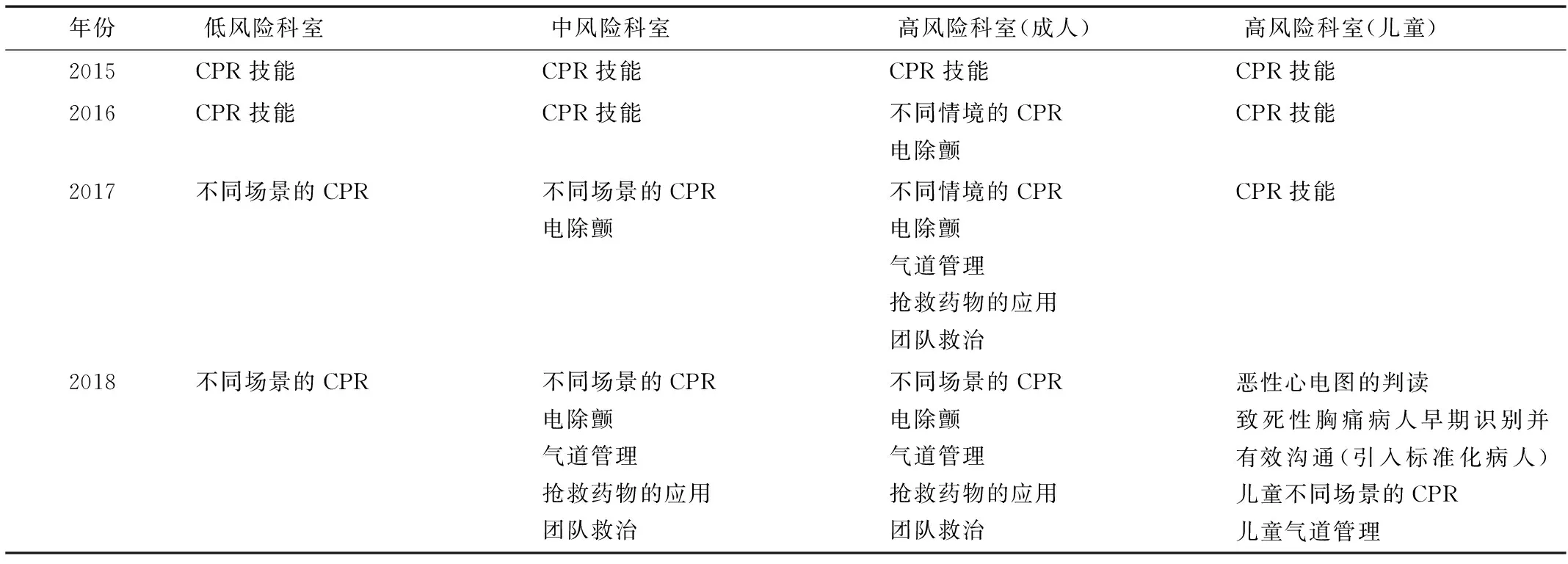

番禺区有公立医院28家,其中三级医院3家,二级医院7家,一级医院5家,社区卫生服务中心13家。门急诊总量1 333.8万人次,总住院病人22.7万人次,医务人员总数9 000人,纳入全区培训考核的医务人员5 307人。根据风险情况,划分为高风险科室、中风险科室和低风险科室。低风险科室指药剂、检验、影像科、技术部门等辅助科室,高风险科室(成人)指急诊科、呼吸内科、胸心外科、心血管内科、感染科,高风险科室(儿童)指儿科相关专业,中风险科室指除上述科室外的其他科室。2015年~2018年各类科室CPR相关技能培训考核推进情况见表3。

表1 2012年~2018年番禺辖区内医疗纠纷原因汇总分析一览表

表2 干预前后CPR相关技能抢救成功率和相关医疗纠纷发生率改善情况

表3 2015年~2018年各专科CPR相关技能培训考核推进情况

2.2 相关概念界定

番禺区卫健局组织专家对辖区内公立医疗机构内医疗纠纷调查取证、原因汇总分析,将因CPR相关技能抢救不足而引发的医疗纠纷定义为相关医疗纠纷,见表1。

由番禺区公立医院和社区卫生服务中心救治的院内心搏骤停病例,不包括重症医学科和院外心跳骤停患者,自主循环恢复被认为是抢救成功。

CPR相关技能抢救成功率(非ICU,院内)是指发生于番禺区公立医疗机构内,不含重症医学科所出现的心搏骤停患者,进行CPR相关技能抢救成功案例的百分比;相关医疗纠纷发生率(非ICU,院内)是指发生于番禺区公立医疗机构内(不含重症医学科),CPR相关技能抢救不足而引发的医疗纠纷案例占所有CPR相关技能抢救案例的百分比。

2.3 干预措施

2015年初,番禺区卫健局组织专家对2012年~2014年辖区内公立医疗机构的267例医疗纠纷进行原因汇总分析,相关医疗纠纷占19.1%,根据患者家属、目击者和参与抢救工作人员评价,投诉点主要集中在:医务人员不知所措、抢救场面混乱、技能不熟练,对抢救仪器生疏、指挥者因茫然而不断请示主任、对病情把握不准确、医务人员互相指责推诿等。专家组确立了直接原因是CPR抢救不当和对急危重患者的识别不足,根本原因是医务人员CPR相关性技能的不足,经讨论后确定需要在以下方面进行多节点阶梯式培训干预,包括CPR技能、不同情景的CPR、电除颤、气道管理、抢救药物的应用、团队医护合作、恶性心电图的识别、急危重患者的早期识别并有效沟通。

2015年开始,番禺区卫健局与中山大学附属第一医院共建医教联盟,借助中山大学附属第一医院的强大医疗教学力量,先为区域培养出一支90名“三基”师资队伍,在中山大学附属第一医院专家团队的帮扶指导下,按进度推进,见表3。改医疗技术帮扶为医学人才建设帮扶,改输血模式帮扶为造血模式帮扶。

2015年1月,番禺区卫健局制定了《番禺区“三基”“三严”培训考核管理办法(试行)》,明确了考核成绩与个人职称聘任、年度评先评优挂钩;设定了各医院考核通过率,对未达标的医院进行通报批评,对因组织不当造成合格率低(合格率<90.0%)的医院追究领导责任。建立区-院两级领导小组:包括区级教案设计小组、培训执行小组、考核小组、评估反馈小组和临床数据收集与分析小组,卫健局领导担任督导小组,中山大学附属第一医院提供技术支撑。

整合区域内管理教学资源,构建出区卫健局-区继续教育中心-各公立医疗机构一体化交叉培训考核模式。区卫健局负责监督,区继续教育中心负责组织师资交叉考核,各公立医疗机构负责落实培训。区卫健局对急危重救治能力动态监控,反馈给师资组,进行教学内容的矫正。为了医学人才的可持续发展,区卫健局梯队式地对师资进行遴选补充,至2018年已经有300余名的师资力量。

2.4 统计学方法

利用SPSS 17.0,对各专科总考核(技能)、CPR相关技能首次考核通过率、CPR相关技能抢救成功率(非ICU,院内)、相关医疗纠纷发生率(非ICU,院内)进行不同年份间的卡方检验,并进行趋势检验,P<0.05认为差异具有统计学意义。

3 结果

2015年开始,区域协同CPR技术培训后,各专科总考核通过率(技能)、CPR相关技能首次考核通过率、CPR相关技能抢救成功率和相关医疗纠纷发生率等指标均得到了明显改善。各专科总考核通过率(技能)由2012年~2014年的不足40.0%,提升至100.0%(P<0.001);CPR相关技能首次考核通过率由2012年~2014年的不足40%提升至>91.0%(P<0.001),见表4。CPR相关技能抢救成功率(非ICU,院内)由2014年的8.3%提升至2018年的69.4%,且近4年呈现逐年增长趋势(P<0.001);相关医疗纠纷发生率(非ICU,院内)呈现出逐年下降的趋势,由2014年的6.1%逐年下降至2018年的0.2%(P<0.001),见表2。相关医疗纠纷案例数在高风险科室、中风险科室和低风险科室均得到了很好的控制,到2018年,仅中风险科室出现了1例相关医疗纠纷案例,见表5;CPR技术培训后为区域培养了300余名的师资力量,见表2。

表4 各专科CPR相关技能基线情况和年度评估情况(%)

表5 2012年~2018年相关医疗纠纷案例风险科室分布情况

4 讨论

近年来,中国的医患关系日趋紧张,医疗纠纷出现发生的频率逐年增高、赔偿的金额逐年增大、处理的难度较大等特点。医患矛盾不断凸显不仅干扰医疗秩序,也影响了社会稳定。国内许多地区,医疗资源分布不平衡,医疗技术水平参差不齐,缺乏有效的继续教育,医院临床带教意识的薄弱,严重制约着中青年医学人才的成长,久而久之,导致急危重救治能力的下降,影响了地区医疗质量和安全。高校附属医院,具备完善的高质量人才梯队、良好的教学环境和人才成长的良好氛围,而相对于许多非教学医院,情况就不是那么理想,虽然医改资金下沉基层,基层医疗卫生机构在硬件方面得到明显改善,场地、设备、仪器、药物配置等短板得以解决,但同时也暴露出医疗技术水平低下,医疗技术人才无法有效培养,严重地限制着医疗质量的提升,让防范医疗风险举步维艰。

2014年前,番禺区CPR抢救成功率不足10.0%,由此引起的直接医疗纠纷10例~22例,这些严重地困扰着医务人员和医疗管理层,不断恶化的医患关系使医疗环境非常紧张。许多单位存在缺乏CPR相关技能培训师资、院内培训难以落实、培训质量难以保障等诸多问题。

考虑到院内医务人员内部培训难以推进和培训流于形式的问题,番禺区卫健局从政府的层面予以干预,设立以卫健局局长为组长的领导小组,出台“三基”“三严”培训考核管理办法,搭建“局-院”两级管理架构,建立区卫健局监管、区继续教育中心实施、区域三基师资交叉的考核体系。区卫健局的行政干预规定各单位医务人员考核成绩与院长绩效挂钩,让各单位有了推进培训考核的政策依据;“三基”“三严”培训考核管理办法让45岁以下的医务人员“必须考核通过”有了制度保障,“局-院”两级管理架构给各单位构建“院-科”两级管理架构提供了思路保障,交叉考核体系为各单位培训质量的有效落实搭建了必须性。

为了解决CPR相关技能培训师资的培养问题,中山大学附属第一医院为番禺区培养了一支适合本区域的CPR相关技能培训师资队伍,每年由这支师资队伍完成了全区5 307名医务人员的培训和单位间交叉考核工作。

这种区卫健局主导区域协同的培训模式更能适合番禺区的医疗特点,可以有效地解决上述的难点。2012年~2014年番禺区的医务人员考核通过率不足40.0%。2015年干预后,5 307名医务人员CPR相关技能年度初次考核通过率均高于90.0%。

CPR相关技能抢救成功率,受很多因素影响,包括疾病本身、抢救干预时间、抢救技能、药物处理、团队合作、早期识别早期干预、流程、致病诱因等,考虑到重症医学科的患者特殊性,病情复杂,故选取指标时,剔除了这部分患者,而院外的患者因抢救干预时间的不确定性,也剔除了这部分患者。本研究中,利用4年的时间,多节点阶梯式推进,对影响CPR抢救成功率的上述因素进行全面干预,CPR相关技能抢救成功率(非ICU,院内)由2014年的8.3%提升至2018年的69.4%。

医疗纠纷产生的原因复杂多样,受影响因素较多,与沟通、服务态度、误诊漏诊、并发症、药物不良反应、诊疗效果、非医疗因素等众多因素有关,本研究选取了相关医疗纠纷为最终观察指标,主要是因为整个CPR抢救过程中,多数患者家属可以目睹整个抢救过程,他们往往更关注抢救本身和抢救质量,而忽略其他非医疗因素的影响。本研究中,随着医务人员抢救水平的提升和抢救成功率的提高,相关医疗纠纷发生例数和发生率(非ICU,院内)均出现了逐年下降的趋势,发生例数由2014年的22例降至2018年的1例,发生率由2014年的6.1%降至0.2%。

综上所述,构建了政府主导区域多节点阶梯式协同CPR培训模式,实现了医务人员CPR相关技能的提高,有效提高了院内CPR相关技能抢救成功率(非ICU),明显降低了相关疗纠纷发生率(院内、非ICU),为改善区域医疗纠纷紧张局面和降低相关医疗纠纷提供了一种切实有效的途径。