反复促通技术联合针刺对中风患者上肢功能恢复的疗效观察

2020-08-15杨喜兵杨帆陈忠强罗开涛钱立锋钱华顾芳芳

杨喜兵,杨帆,陈忠强,罗开涛,钱立锋,钱华,顾芳芳

中风是以局灶性神经功能缺失为主要特征的急性脑血管病,作为威胁人类健康的疾病之一,其发病率呈逐年上升的趋势,在我国每15 s就有1人罹患中风,每21 s就有1人死于中风[1],存活者中70%以上会有不同程度的功能障碍[2],具有高发病率、高死亡率、高致残率的特点。据相关研究统计,55%~75%患者中风后会出现上肢运动功能障碍的后遗症状[3]。上肢功能的改变严重影响患者独立的日常生活和生活质量,加重社会及家庭负担。因此,适时有效的康复训练对中风患者上肢运动功能和日常生活活动能力的提高是非常必要的。反复促通技术(川平法)(repetitive facilitative exercise,RFE),是川平和美博士提出的一个全新的中风偏瘫后运动功能恢复的康复治疗新技术理念,对上肢功能的改善尤为明显[4]。祖国医学针刺在治疗中风方面积累了丰富的经验,从古至今,形成了众多的针灸方法和流派,包括传统经典针灸疗法、醒脑开窍针刺法、头针疗法、颞三针疗法、腹针疗法、刺络放血疗法等[5]。在我国,针刺结合康复训练对中风后各项功能障碍的改善作用已经被证实[6-8],但对反复促通技术(川平法)相关研究缺乏。本研究观察反复促通技术(川平法)联合针刺治疗对中风后上止功能恢复的疗效,将为反复促通技术(川平法)结合针刺治疗中风提供依据,为进一步新技术的开发夯实基础,探究其有效性和安全性,弥补现有治疗手段的不足。

1 对象与方法

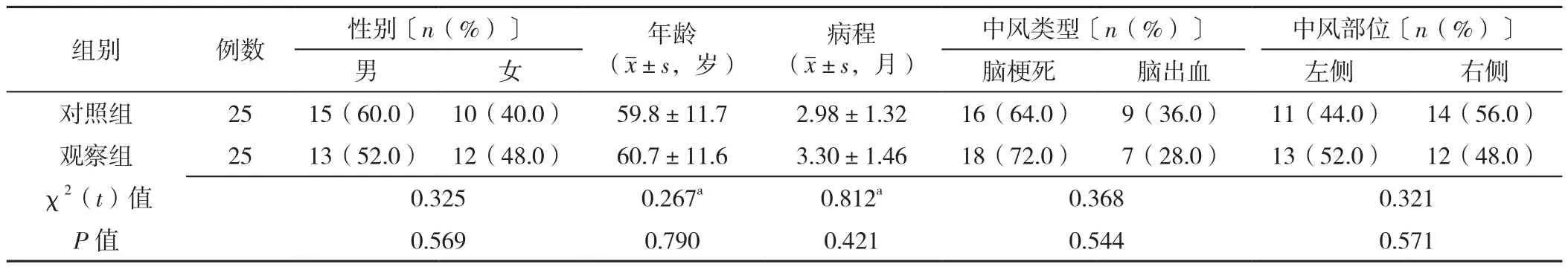

1.1 研究对象 病例均来源于2018年6—12月在浙江中医药大学附属嘉兴中医院针灸推拿科住院的患者,实际收纳55例,采用计算机随机分组法,将患者随机分为观察组(n=27)和对照组(n=28),在治疗过程中5例患者因治疗费用高、治疗周期长,不能坚持治疗,视为中途脱落病例,不纳入统计分析。其中观察组脱落2例,有效纳入25例;对照组脱落3例,有效纳入25例。两组患者性别、年龄、病程、中风类型及中风部位比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

1.1.1 诊断标准 参照中华医学会神经病学分会中国脑出血和急性缺血性脑卒中诊治指南2014版脑梗死或脑出血诊断标准[9-10]。(1)脑出血:①急性起病;②局灶性神经功能缺损症状(少数为全面性神经功能缺损),多伴有头痛、喷射状呕吐、血压升高及不同程度的意识障碍;③颅脑CT或MRI显示出血灶;④排除非血管性脑部病因。(2)脑梗死:①急性起病;②局灶性神经功能缺损(一侧面部或肢体运动功能障碍或麻木,言语障碍、吞咽障碍等),少数为全面神经功能缺损;③当影像学有对应的责任病灶时,症状或体征持续时间可不限,当影像学无相应的责任病灶时,症状一般需持续24 h以上;④排除非血管性因素;⑤颅脑CT或MRI排除颅内出血性病变。

1.1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)符合诊断标准;(2)患者年龄35~80岁;(3)首次发病,1个月≤病程<6个月,CT或MRI显示病灶位于单侧大脑半球;(4)病情稳定,认知功能正常,可配合康复训练;(5)签署知情同意书。排除标准:(1)严重精神疾患或认知功能障碍;(2)并发严重心肺疾病;(3)癫痫或伴有其他神经系统疾患;(4)上肢伴有严重疼痛和挛缩。

1.1.3 剔除及脱落标准 (1)治疗过程中发现受试对象不符合病例纳入标准;(2)未按课题进行治疗,期间接受其他干预措施者;(3)因各种原因致受试者无法完成疗效评估,观察资料不完整者。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 内科常规治疗:(1)脑梗死:抗血小板聚集、改善微循环等。(2)脑出血:营养脑细胞等,针对不同的病因,予以控制血压、血糖、血脂等;针对中风后情志改变,予以抗焦虑、抑郁等处理。康复训练:良肢位设定、患肢的被动及主动训练、平衡反应诱发训练、抑制痉挛训练、上肢作业训练、言语康复训练等,1次/d,30~40 min/次,5次/周。针刺治疗:取穴百会、四神聪、肩髃、肩髎、肩前、手三里、曲池、外关、合谷、阳陵泉、足三里、悬钟、解溪等,操作方法为直刺或斜刺,行平补平泻手法,得气后留针30 min。1次/d,5次/周。均治疗8周,在第4、8周进行疗效评价。

1.2.2 观察组 在与对照组相同治疗方式的基础上,运用反复促通技术(川平法)手法,根据需要选择包括肩胛骨、肩关节、肘关节、腕关节、手指关节等的各方向运动模式,手法刺激相应主动肌群,口令嘱患者主动运动,如“屈曲或伸直”,根据患者肌力情况,给予辅助或阻力(主要着重于近端肌肉)。100次/组。1次/d,5次/周。主要包括8种治疗模式[11]:(1)仰卧位,肩关节屈曲,肘关节屈曲90°。(2)仰卧位,肩关节伸展/屈曲,肘部屈曲。(3)仰卧位,肩部屈曲/内收/外旋,肘部屈曲,手指和腕部屈曲;肩部伸展/外展/内旋,同时前臂内旋,肘部伸展,腕部背屈,手指伸展。(4)肩部屈曲/外展/外旋,肘部伸直,手腕伸直、背屈,手指伸展。(5)坐位,前臂旋内/旋外,肘关节屈曲90°。(6)仰卧位,手腕背屈,配合前臂内旋,手指伸展。(7)仰卧位,手指伸直,手腕屈曲。(8)坐位,手指伸直/屈曲,手腕屈曲。每位患者的治疗至少包括5个,最多8个模式。

表1 两组中风患者基线资料比较Table 1 Comparison of baseline data between two groups of stroke patients

1.3 疗效观察 治疗前、治疗后4周、治疗后8周对两组患者进行以下两方面评价:(1)简化Fugl-Meyer评定量表(Fugl-Meyer Assessment,FMA)[12]中上肢运动功能评测项目,包括上肢肌肉的正常反射活动、协同运动、脱离协同运动、腕稳定性、手运动及手协调能力等33项,总分66分,分值越高,功能越好。(2)日常生活活动能力评价:采用改良Barthel指数(Modified Barthel Index,MBI)[13]进行评价,包括进食、洗澡、修饰、穿衣、大便控制、小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯10项,以患者日常表现为评分依据,不能以患者可能具备的生活能力为依据。评分≤40分,严重功能障碍;41~60分,中度功能障碍;>60分,轻度功能障碍;分值越高,表示日常生活自理能力越好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0软件进行统计学处理。计量资料以(±s)表示,不同时间点hFMA、MBI评分为重复测量资料,采用重复测量方差分析,不同时间点两组间比较采用独立样本t检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

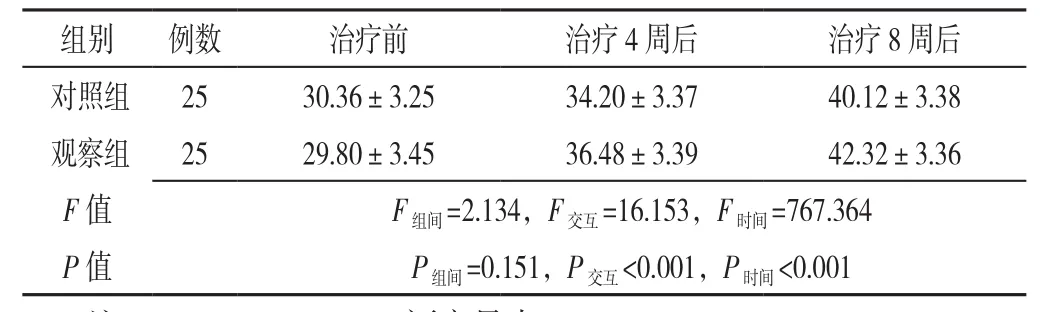

2.1 两组治疗前后上肢FMA评分比较 采用两因素重复测量方差分析,判断不同的治疗方法随时间改变对患者FMA评分的影响。两组治疗与时间的交互作用具有统计学意义(F交互=16.153,P<0.001);两组间在对临床症状的改善程度上,差异无统计学意义(F组间=2.134,P=0.151);两组组内不同时间点的FMA评分差异有统计学意义(F时间=767.364,P<0.001,见表2)。治疗前,观察组和对照组患者FMA评分比较,差异无统计学意义(t=0.349,P=0.558);治疗4周后,观察组评分高于对照组,差异有统计学意义(t=5.689,P=0.021);治疗8周后,观察组评分高于对照组,差异有统计学意义(t=5.318,P=0.025)。

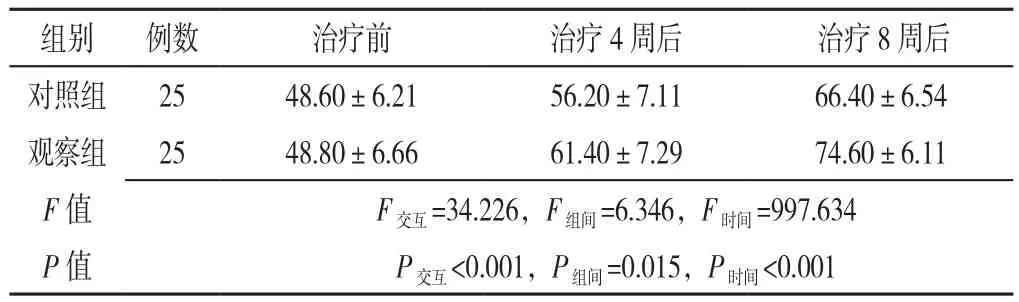

2.2 两组治疗前后MBI比较 采用两因素重复测量方差分析方法,判断不同的治疗方法随时间改变对患者MBI的影响。两组治疗与时间的交互作用具有统计学意义(F交互=34.226,P<0.001);两组间临床症状改善程度不同,差异有统计学意义(F组间=6.346,P=0.015);两组组内不同观察时间点的MBI差异有统计学意义(F时间=997.634,P<0.001,见表3)。治疗前,两组患者MBI比较,差异无统计学意义(t=0.012,P=0.913)。治疗4、8周后,观察组患者MBI高于对照组,差异有统计学意义(t=6.516,P=0.014;t=20.991,P<0.001)。

表2 两组中风患者治疗前后上肢FMA评分比较(±s,分)Table 2 Comparison of FMA scores of upper limbs between stroke patients in the two groups before and after treatment

表2 两组中风患者治疗前后上肢FMA评分比较(±s,分)Table 2 Comparison of FMA scores of upper limbs between stroke patients in the two groups before and after treatment

注:FMA=Fugl-Meyer评定量表

组别 例数 治疗前 治疗4周后 治疗8周后对照组 25 30.36±3.25 34.20±3.37 40.12±3.38观察组 25 29.80±3.45 36.48±3.39 42.32±3.36 F值 F组间=2.134,F交互=16.153,F时间=767.364 P 值 P组间=0.151,P交互<0.001,P时间<0.001

表3 两组中风患者治疗前后MBI比较(±s)Table 3 Comparison of MBI index values between stroke patients in the two groups before and after treatment

表3 两组中风患者治疗前后MBI比较(±s)Table 3 Comparison of MBI index values between stroke patients in the two groups before and after treatment

注:MBI=改良Barthel指数

组别 例数 治疗前 治疗4周后 治疗8周后对照组 25 48.60±6.21 56.20±7.11 66.40±6.54观察组 25 48.80±6.66 61.40±7.29 74.60±6.11 F值 F交互=34.226,F组间=6.346,F时间=997.634 P值 P交互<0.001,P组间=0.015,P时间<0.001

3 讨论

中风的致残率是各国学者普遍面临的一大难题,据统计,大约有80%的中风存活者会出现急性上肢功能障碍[14],有30%~66%的患者在缺血性卒中后 6 个月上肢运动功能障碍仍不能完全康复[15],严重影响中风患者的生活质量及社会活动的参与度,大大加重患者自身、家庭及社会的负担。中风后常见的上肢功能障碍包括瘫痪、随意运动丧失、肌张力异常和躯体感觉的改变。神经发育理论认为,偏瘫的恢复具有下肢恢复快和近端易恢复的特点[16]。这是由于上肢运动功能比下肢简单、粗大的行走功能更加精细和复杂,需要大脑皮质的精细控制,上肢的皮质代表区是下肢的2倍[17],所以,上肢运动功能的康复更加困难。中风患者肢体活动能力降低及运动模式的异常多是由于对应大脑皮质功能的损害、大脑皮质的功能缺失导致被抑制的低层次中枢运动电兴奋过度释放,从而导致出现上肢主动肌和拮抗肌的平衡失调[18]。因此,对于中风患者而言,积极恢复受损的大脑皮质功能,对肢体运动功能的改善具有极其重要的意义,而其中最行之有效的方法就是通过中风的康复来降低致残率[19]。因此,寻找有效的、安全的康复治疗方法具有相当重要的临床意义。

反复促通技术(川平法)是川平和美博士经40余年研究与临床康复实践,于2010年提出的一个全新的中风偏瘫后运动功能恢复的康复技术,对上肢功能的改善尤为明显。这一疗法,广泛运用于中风后出现的单侧肢体瘫痪,脊髓损伤引起的四肢麻痹、下肢麻痹等,在日本取得了非常好的社会效益,并被列入日本临床康复教科书[20]。其机制是神经系统的可塑性理论。研究证实脑损伤后功能恢复的关键是恢复过程中轴索的再生与重塑,使失去神经支配的组织重获支配[21]。当人体的高级中枢或者通络受损时,在特定条件下人体内一部分处于休眠状态的脑细胞将会被重新调动,进入功能状态。对于那些功能尚未被完全破坏,和一些结构完整但功能丧失的神经元,经过积极的康复治疗,神经元的活性和功能可恢复或者改善。中枢神经系统的可塑性还表现在颅脑的调控能力具有多层次性,当某项功能被执行时,就会激活大量的神经元,多个神经通路和中枢参与其中。当执行该功能的部位受损时,该活动的执行将转移给未受损的或者邻近的神经元或者其他的神经通路上,使原有功能得到恢复。通过大量反复指向性肢体功能训练,可促进健侧或未受累及的脑组织突触的分支形成神经再生和树突芽生、改善侧支循环、促进脑源性神经营养因子的表达等[22]。川平法正是在这些理论思想的基础上,给予患者多种感官刺激并通过反复大量的指向性肢体运动练习,强化并诱导神经通路的再建,来实现患者主动完成患侧肢体活动意图的促通新技术[11]。与其他神经康复治疗技术相比,川平法加强了受损运动神经束的神经元回路,且适合进行重复的促通。其作用机制为当与主动运动有关的神经元被牵张反射和来自前额运动前区皮质的神经元兴奋(该兴奋由患者主观意向引起)激活时,患者能实现主动运动。

中风后遗症,属中医的“中风”“偏枯”“半身不遂”等范畴。是由脏腑功能尚未复常,痰浊、瘀血阻滞经络,经气运行失常所致[23]。简言之,病因可归纳为“风”“火”“痰”“虚”“瘀”“气”。其中瘀最为常见,正是基于针灸的疏经、化瘀、通络、行气血之功效,针灸一直以来被广泛运用于中风患者的临床治疗,其有效性已得到医学界的公认。通过针刺对穴位的刺激作用,促进脑血管侧支循环的建立,改善脑细胞缺血低氧状况,唤醒脑细胞,从而减轻神经功能的损伤[24]。针灸治疗中风的意义不仅在于其可以促进中风后各种功能障碍的康复,更在于通过对患者机体代谢的良性调节,发挥其对高血压、高血脂、高血糖等危险因素的干预作用,从而起到治疗和二级预防作用[25]。“百会穴”“四神聪穴”等为治疗中风后功能障碍的常用头穴。因为针刺头穴能恢复神经元的兴奋性,恢复神经元的功能,修复其神经支配功能[26]。同时,针刺头穴可以产生“得气”感反应,使得针感可以沿经络、肌肉等传至四肢躯干,从而“直达病所”,起到治疗疾病的目的[27]。“经脉所过,主治所及”,在上肢功能的修复中,多选择手三阳经经穴,又因阳明经“多气多血”,故以手阳明经为主,通过反复刺激肩髃、肩髎、曲池、手三里、外关、合谷等穴位,疏通上肢筋络气血,刺激局部肌肉,促进原有的运动功能恢复。

本研究结果显示,治疗4周和8周后,两组上肢FMA评分、MBI均较同组治疗前升高,且观察组评分高于对照组,差异具有统计学意义,证明不管是反复促通技术(川平法)还是常规康复训练等疗法,都能在一定程度上改善上肢活动的功能及日常生活能力,但反复促通技术(川平法)更具有优势。

综上,反复促通技术(川平法)联合针刺疗法能有效地促进中风后上肢运动功能的恢复。由于多数对川平疗法治疗中风后功能障碍知之甚少,且国内相关研究亦较少,希望通过本研究,进一步推广此技术。由于本研究病例数较少,在今后需要开展大样本、多中心的随机对照试验,进一步探究其有效性和安全性。

本文无利益冲突。