基于PEAKING队列探讨慢性肾脏病患者运动的促进与阻碍因素

2020-08-15苏国彬秦新东张腊吴一帆黄家晟何嘉炜曾佳豪莫业南肖翠霞温泽淮卢富华刘旭生

苏国彬,秦新东,张腊,吴一帆,黄家晟,何嘉炜,曾佳豪,莫业南,肖翠霞,温泽淮,卢富华,刘旭生

慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)是一种以肾脏结构改变和/或肾功能进行性下降为特征的疾病。由于其高患病率、高发病率、高医疗花费,已成为全球公共卫生问题[1-2]。既往研究提示,体力活动不足(physical inactive)是CKD患者发生死亡、心血管等终点事件的独立危险因素[3]。改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)指南鼓励CKD患者多进行合适的体力活动,建议“每周进行≥150 min的中度体力活动”[4]。运动锻炼是体力活动的一种。由于人们日常的工作、家务、交通活动等体力活动相对稳定,增加运动锻炼是改变人们体力活动不足的最直接可行的方式之一。既往研究提示CKD患者进行运动可改善心脏健康[5]、减轻系统炎症状态[6]、改善肌力及提高生存质量[7]等。在英美等西方国家,与非肾脏病患者相比,CKD患者体力活动水平相对不足[8]。因此,如何促进CKD患者进行运动,从而增加体力活动水平,是目前相关领域的研究热点。既往肾病领域探索运动促进与阻碍因素的研究大部分关注的是透析或者肾移植人群[9-10]。只有个别研究关注非透析的CKD患者[11]。且现有研究的研究样本均为欧美国家的CKD患者,缺乏对中国非透析CKD患者运动促进与阻碍因素的探讨。基于此,本研究拟在已建立的PEAKING(physical evaluation/assessment and adverse outcomes for patients with chronic kidney disease in Guangzhou)队列基础上,探索中国本土非透析CKD患者运动的意愿、动机、促进与障碍等行为改变因素,为日后在CKD患者中开展运动干预研究提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 PEAKING队列 PEAKING队列是旨在探讨CKD患者体力活动与不良结局关系的开放性队列,目前已纳入根据KDIGO指南[4]诊断为CKD 3~5期的成年患者87例。PEAKING队列的研究对象均为广东省中医院慢病门诊登记注册的CKD患者,其具体纳入标准为:(1)年龄≥18周岁;(2)根据KDIGO指南[4],诊断为CKD 3~5期患者。排除标准:(1)已行肾脏替代治疗(肾移植、血液透析、腹膜透析);(2)妊娠或哺乳期妇女或1年内计划妊娠者;(3)立即需要透析治疗,急性心肌梗死或急性脑血管意外,或急性梗阻性肾病需要手术者;(4)合并有活动期恶性肿瘤、肝硬化失代偿期或造血系统疾病等严重原发性疾病;(5)严重的心律失常、严重心力衰竭,纽约心脏病协会(NYHA)分级Ⅲ级及以上者;(6)伴严重的精神疾病患者或由于其他原因不能配合调查及诊治者;(7)因其他原因不能进行体力活动者;(8)2周前曾住院患者。

1.2 体力活动水平和规律运动习惯的测量 PEAKING队列所有人群均进行体力活动水平及规律运动习惯测量。国际体力活动问卷(international physical activity questionnaire,IPAQ)由国际体力活动测量工作 组(international consensus group on physical activity measurement)制定,IPAQ(简版)已在广州人群验证信度和效度[12-13],该问卷询问患者过去7 d(包括工作日和周末)活动类型、活动的频次(d/周)、活动时长(min/d),通过换算运动当量,将人的日常体力活动类型分为高、中、低。根据问题“请问您每周是否进行规律运动锻炼”及随后具体的描述,判定患者是否进行规律运动。

1.3 研究方法 本研究采用定性研究方法。根据国际定性研究报告标准(consolidated criteria for reporting qualitative research,COREQ)进行报告[14]。本研究已通过广东省中医院伦理委员会审核(B2015-152-02)。

1.3.1 定性访谈纳入人群 于2019年3—6月,采用目的抽样法从PEAKING队列中,根据体力活动水平、是否进行规律运动锻炼、性别、年龄、CKD分期,邀请不同的患者进行定性访谈,以收集的信息达到饱和时停止继续纳入新的访谈患者。

1.3.2 研究情景 每次深度访谈,在广东省中医院研修楼非诊室环境,让访谈双方均舒适的独立房间中进行,访谈者穿非医护人员服装,以避免影响受访者回答访谈问题。签署知情同意书后,开始访谈。访谈中,患者的主诊医生不会出现在该独立房间,以鼓励患者能敞开心扉。访谈内容不涉及隐私信息暴露。期间访谈双方的通信设备调为静音状态,预计时间约60 min。

1.3.3 数据收集 访谈使用开放式问题展开。以半结构式访谈,依具体情况灵活安排问题顺序和深入访谈的内容。访谈提纲在使用前已经测试,所有问题围绕以下几个方面:患者日常活动安排(包括进一步确认是否规律运动锻炼)、患者对CKD的认识、如何看待规律运动锻炼与疾病的关系、进行规律运动的促进与阻碍因素等。整个访谈过程有录音记录,后期逐字逐句转录为书面文字,并根据上下文对语音表达的情感进行记录。转录过程由具有定性研究经验的研究者指导。

1.4 质量控制方法 访谈由研究组成员(博士)主持,其对定性研究的访谈技巧、数据采集及分析方法进行过专门学习,并从事相关研究,熟悉本访谈所涉及的CKD患者运动相关主题。访谈者对录音过程进行反思并记录现场回忆录,转录稿交回患者核对。在后面分析过程中,遇到需要进一步了解的地方,再次联系患者进行访谈。文本初始由访谈者进行分解,并与编码相关联。编码初始分类为障碍和动机,在同一分类中对文本进行比较。另一研究组成员(博士)对编码进行核对。当两位研究人员对编码有异议时,由另一名资深的定性研究专家决定,以保证可信度。

1.5 资料分析方法 所有访谈进行数码录音,专业逐字转录,适当地进行匿名。将转录稿录入定性研究分析软件Nvivo 11(https://www.qsrinternational.com)。反复阅读转录数据,理解原意,不遗漏信息,检查转录准确性。使用内容分析法[15]进行资料收集和分析。经分类整理,确定各种类别之后,进行归类、抽提,达到回答研究问题的目的。部分分析的理论框架参照社会认知理论(social cognitive theory)[16]。研究组成员首先熟悉所有数据、初始编码、寻找主题,再利用对比方法审阅主题,定义用于最后分析的主题。

2 结果

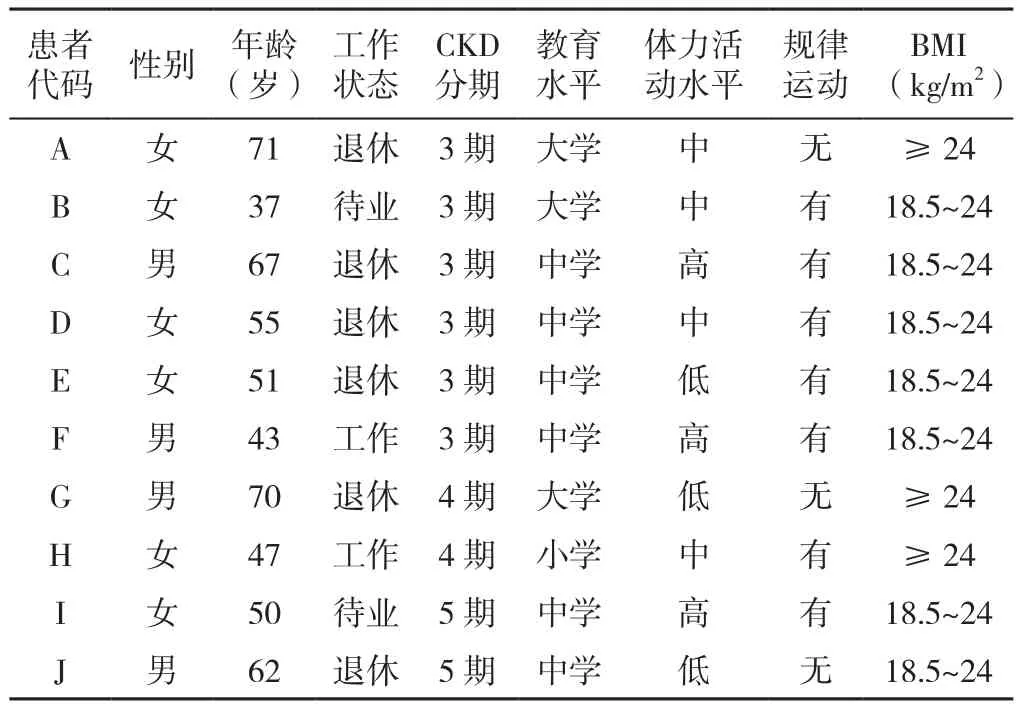

2.1 访谈对象基本情况 共10例患者自愿受邀参加深度访谈,受访者年龄30~60岁,60%拥有中学学历;高、中、低体力活动水平者人数分别为3、4、3例;60%为女性;CKD 3、4、5期患者人数分别为6、2、2例;70%的患者有规律运动习惯;只有20%患者仍有工作(见表1)。每人实际访谈时间约为45 min,共转录10万余字。

2.2 访谈结果分析 受访者基本确认保持规律运动锻炼有益健康,对于坚持运动的障碍持有类似的认识。将访谈资料从CKD患者运动的促进和阻碍因素两方面分析,发现各有三大因素,共提炼出6个主题。其中,CKD患者运动的促进因素为:(1)启动运动:意识到运动对身体及心理健康的潜在获益;(2)坚持运动的内在因素:体验运动对身心的获益改变、自我计划;(3)坚持运动的外部因素:来自家庭、运动专业人员及社会水平的支持。运动阻碍因素分别为:(1)自身状况:年老、心肺肾等相关合并症及疲劳感;(2)对运动相关损伤潜在风险的担忧;(3)缺乏锻炼条件:时间、地方、设施和陪伴不足。

表1 受访人群基本情况Table 1 Basic characteristics of interviewees

2.2.1 主题一:启动运动——意识到运动对身体及心理健康的潜在获益 约70%的受访者有规律运动习惯,表示其开始规律运动的原因是意识到运动对身心健康存在潜在获益。这部分患者有着强烈的内在驱动力,认为“生命在于运动”。访谈对象C:“人嘛,毕竟要有运动才会好。身体也要运动……如果你平常天天坐在家里的话,再好的身体都会垮,什么都要运动。”访谈对象I:“你说如果一个人坐在家里,不动的话,就是健康人我都觉得会萎缩病。”

2.2.2 主题二:坚持运动的内在因素——体验运动对身心的获益改变、自我计划 不少患者表示开始运动不难,难在如何坚持运动习惯。能体验到运动后自己身体的改善是激励患者坚持运动的重要因素:部分患者已经感受到运动给其带来的身体获益,如“使我的身体发生变化”“让身体保持体形和更加灵活”;部分患者已经感受到运动能帮助其改善心肺功能,促进食物消化,减少一些急性感染的发生,并且享受出汗的感觉;部分患者体验到了运动后对心理方面的积极作用。(1)身体获益。访谈对象A:“以前我走公园一圈都喘着气,需要休息两次,现在锻炼多了,我走两圈公园都不用休息。”访谈对象B:“我做个八段锦后,感觉身体就轻松了,我的关节和脚更灵活。”访谈对象C:“我整天批评家里的年轻人,一桶水都拎不起来,整天喜欢躺着,没有运动,没有肌肉。我就不同,运动能保持我的体形和肌肉。除了肾病,我以前得感冒时,经常都加重到气管炎,现在(锻炼后),我很少感冒了,感冒时也没有气管炎发生了。”访谈对象D:“我的胃不好,如果不锻炼,不能消化食物。如果吃完饭,不走走,我的胃不舒服。”访谈对象F:“多运动,少得病,多锻炼,身体的抵抗力好了,病也少了。做了运动,出汗后,我整个身体都轻松了。”访谈对象H:“以前我都不怎么出汗,憋着难受,现在运动后,身体出汗,都湿透,我感觉很舒服。”(2)精神心理健康获益。访谈对象I:“我出去走走,我的精神、心情都好很多。”(3)运动。访谈对象D:“这主要还是靠自律。不可能有人到你家教你和监督。”(4)自律。访谈对象I:“我每天都必须出去走走。我每天都做八段锦,然后白天在公园走走,都是日常计划。”

2.2.3 主题三:坚持运动的外部因素——来自家庭、运动专业人员及社会水平的支持 保持运动的CKD患者通常能得到更多的外部支持,包括家庭支持、社会支持及专业支持。通常来自医生的专业运动意见、来自医院组织的专业运动课程更能鼓励患者参与运动。从社会水平上看,拥有运动同伴,来自陪伴的社会支持也至关重要。(1) 家庭支持。访谈对象C:“我跟我太太一起做运动的……我经常跟我太太出去走走。”(2)专业支持。访谈对象H:“你们医生很好啊,可以教我们如何运动,我们病人的改善都是受你们鼓励的。”访谈对象I:“我从网上下载(八段锦)视频,我看着视频,跟着做,跟我在你们门诊学的一样。”(3)社会支持。访谈对象A:“自己做运动,相对孤独与无趣。如果有人陪伴,可以相互鼓励,还更有趣。我建议应该至少两个人一起做。”

2.2.4 主题四:自身状况阻碍运动——年老、心肺肾等相关合并症及疲劳感 不少CKD患者本身是老年患者,其学习能力下降,难以掌握新的运动方式,如八段锦。另外,年老、肾脏病及相关合并症使患者感觉疲惫与无力,导致其不想运动。(1)年老。访谈对象J:“说实话,我年纪不小了,两次课程学习八段锦八个运动动作,我真的吃不消,我觉运动课程很难学。”(2)心肺肾并发症。访谈对象B:“我没有得肾病之前,跑步后心跳都不怎么跳的快,现在动一动就心跳(加快),也不敢多运动。”访谈对象E:“我长时间走路,发现尿里面的泡沫增多,就开始觉得疲劳,我都不敢继续做运动了。”访谈对象J:“自从上一年我的血肌酐升高到三百多后,我就开始感觉无力,没有力气做什么运动。”

2.2.5 主题五:对运动相关损伤潜在风险的担忧——骨骼和肾脏损伤 CKD患者担心过于剧烈的运动会对肾脏造成损伤。另外,不少CKD患者本身存在慢性肾脏病骨与矿物质代谢异常(CKD-MBD),患有骨关节疾病,担心运动本身会对其膝关节造成影响。(1)骨骼损伤。访谈对象G:“当我没有肾病的时候,我跟太太一起玩羽毛球。得病以后,我的脚,主要是膝盖,不能跑了,走平地还可以,我需要扶着把手才能爬楼梯。”(2)肾脏损伤。访谈对象J:“我继续走公园,每天二三十分钟,后面发现尿泡沫增多了,验尿蛋白增多,人也累,我就注意了,不能太累。”

2.2.6 主题六:缺乏体育锻炼条件——时间、地方、设施和陪伴不足 CKD患者抱怨没有时间、没有地方、没有合适的措施、没有同伴一起进行运动。(1)缺乏时间。访谈对象A:“我前段时间太忙了,都没时间可以做运动。”(2)缺乏陪伴。访谈对象G:“说真的,一个人做什么运动,有人陪一起还好,一个人都不想做什么锻炼。”(3)缺少地方。访谈对象E:“说实话,这里没有什么可以运动锻炼的设施,想做也难啊。”访谈对象H:“有些运动,需要场地,例如羽毛球、游泳啊,家附近没有,就难进行啊。”

3 讨论

本研究利用PEAKING队列,通过定性研究方法,深入挖掘中国南部非透析CKD患者运动的促进与阻碍因素,为后续在本地区开展CKD患者相关运动干预,提高患者依从性,改善患者预后提供参考。

即使KDIGO指南早已推荐CKD患者应适当进行规律运动,以提高患者的体力活动水平。但是,在国外CKD患者体力活动水平普遍相对不足[5]。运动作为体力活动的重要组成部分,总体体力活动水平不达标的人群中,能规律进行运动者可能更少。导致CKD患者运动不足的客观因素包括:(1)肌肉减少。CKD患者的高分解代谢往往导致肌肉减少,肌肉量减少与体力活动不足密切相关。CKD患者往往早期即已开始肌肉量丢失,并随着CKD进展继续丢失,导致进入透析时存在肌肉减少症[17]。(2)贫血。贫血是CKD患者常见的并发症,也是导致CKD患者运动耐力不足的重要因素。然而,即使通过促红细胞生成素(ESA)将血红蛋白纠正至正常范围,CKD患者的运动耐力仍不能恢复至正常,这提示还有其他因素参与到贫血相关运动耐力不足中[18]。(3)心肺功能下降。CKD患者心肺功能下降与体能下降相关,体能下降进一步阻碍CKD患者进行规律的体力活动,引起体力活动不足的恶性循环[5]。

除了以上客观因素外,国外学者开始关注CKD患者有关运动的促进与障碍等行为因素。对CKD患者运动行为因素的分析,有助于成功改变患者的生活方式,达到促进运动的目的。既往大多数研究主要关注透析或肾移植患者,而且大多采用已设定的问卷形式进行[9,19-20]。问卷调查美国和加拿大的透析患者发现,只有8%~25%的患者没有运动障碍,常见的运动障碍包括疲倦、气促、缺乏动力、在透析日没有足够的时间运动等[19-20]。增加活力、增强肌肉力量,从而从运动中获益,是患者所期望的目标[20]。肾移植患者中,害怕活动与自信心不足是常见的运动阻碍因素[9]。既往的这些研究只关注终末期肾脏病患者(透析或肾移植),而且早已设定结构化问卷,无法深入了解额外的运动促进与阻碍因素。

目前只有来自英国的定性研究,通过深度访谈,探索了非透析CKD患者进行运动的影响因素[11],可概括为个人因素(身体状况不佳、运动的健康获益)、行为因素(目标设定、自我改变的内在动力)和环境因素(社会交流与支持、信息支持和物理环境支持)等。其研究发现社会交流与支持、自我改变的内在动力是促进运动因素,身体状况不好、害怕受伤、缺乏来自医护人员的指导和设施是阻碍因素,这些因素与本研究的结果类似。与英国研究不同,本研究从开始规律运动至如何坚持运动的内在与外部因素进行总结,强调在不同阶段,应该促进什么因素,或者减少什么阻碍因素可能帮助CKD患者启动并坚持运动。结果提示在启动运动阶段,需要引发患者感知运动的潜在获益,将这种认识变成内在驱动力;同时减少患者对运动可能存在风险的担忧。例如在开展运动干预前,需要设计特定的课程,让患者明确运动的获益,更正对运动风险的错误认识。在患者开始习惯运动后,可以通过设定目标,增强患者自律,及时评估/反馈让患者感受到运动的获益,同时启动外部支持,如鼓励家人参与、专业人员专业意见的反馈。与透析患者相比,本研究的非透析患者较少提出疲倦、短气等作为运动的障碍,可能与这一阶段患者心肺功能比透析患者的功能较好相关。本研究发现CKD患者的运动障碍还包括缺乏动力、天气不好等,这些因素与普通人群运动不足的阻碍因素相似,提示现有的促进普通人群增加体力活动的措施可能可用于CKD患者。这些因素大多与心理相关,提示改变CKD的生活方式需要行为干预措施。

需要注意的是,本研究访谈10例患者后,信息已达到饱和,因此未继续访谈更多患者,这可能与愿意接受访谈的患者本身对运动主题感兴趣,对运动的认识趋同;本研究利用IPAQ评估患者的体力活动水平,可能存在回忆性偏倚,同时只回忆过去7 d的体力活动,不能完全代表患者过去长时间的体力活动状态,体力活动状态的高低一定程度反映患者是否进行规律运动(体力活动水平低者,很有可能少进行规律运动;体力活动高者,可能多进行规律运动,但也可能来自家务、工作等体力活动)。

综上所述,在CKD患者中开展运动干预,需要增加运动获益宣传、增强自我效能和增加外部支持等促进因素,注意预防运动相关损伤和创造锻炼条件以减少阻碍因素。本研究发现的这些因素,将可供未来在医院或社区健康服务中,开展慢性病管理、运动等生活方式干预,促进CKD患者保持较高的体力活动/运动水平。

本文无利益冲突。