“粉(丝)”与“饭(丝)”的语用博弈及其认知解释

2020-08-14王小郴

王小郴

摘 要:“fan”与“fans”的汉语音译各有两种写法:“粉”“饭”与“粉丝”“饭丝”。这四个英源外来词义位基义相近,可视为同义词。它们在使用频率以及陪义、义域等方面已日渐分化而呈竞争态势,其语用博弈结果为:在使用频率上,“粉丝”>“粉”>“饭”>“饭丝”;在义域上,“粉”廣而“饭”窄;在情态陪义上,“粉”为中性词而“饭”趋于贬义。它们的使用情况与国人对“粉(丝)、饭(丝)”的认知模型息息相关。

关键词:“粉”;“饭”;“粉丝”;“饭丝”;认知模型

近些年来,“粉丝经济”越来越引人瞩目,俨然已形成一个蔚为壮观的产业链条,“粉丝”及其相关词语也越来越为大家所熟知。在汉语中,“fan”有两种音译写法:“粉”“饭”;“fans”也有两种音译写法:“粉丝” “饭丝”。我们知道,在英语中,“fan”是单数,“fans”是复数,但这四个词语在汉语中并无实际差别。通过对人民网的检索(截至到2020年4月30日),可以发现,同时含“粉丝、粉”的记录有19265条,含“粉丝、饭”的有8284条,含“饭丝、饭”的有7条,含“粉丝、饭丝”的有2条①。例如:

(1)但随着成年“乐高粉”们发现园内的设施定位与其期待并不匹配后,粉丝流量就将逐步消退。(人民网,2020-04-17)

(2)现在的饭圈(粉丝圈),缩写词成为一套“行业黑话”,让外人摸不着头脑。(人民网,2020-01-22)

(3)还自曝是BIGBANG的超级粉丝……作为BIGBANG的超级饭丝,天后王麟20号要去韩国看演唱会!……粉丝们大赞“最接地气的明星”……甜美性感神曲风把饭丝们硬是撩得不要不要的!(标题《繁星直播王麟嗨唱〈伤不起〉 自曝与韩红同为BIGBANG粉》)(人民网,2016-08-08)

以上例句,“粉、粉丝 ”“饭、粉丝”“粉丝、饭丝”在上下文中等义,都是“(名人)崇拜者;(产品)拥护者”的意思。虽然它们都是英源外来词,表意相同,但这四个词语在语用上日渐分化,已呈竞争态势。本文通过对人民网、《人民日报》图文数据库(1946—2020)的语料检索,对比分析这四个词语的使用情况,并试图从认知语言学的理想化认知模型角度来解释其语用博弈。

一、“fan(s)”的用法与语源

《朗文当代高级英语辞典》(以下简称《朗文》)收录有同形同音词“fan1”与“fan2”,其释义分别为:

fan1 n.①某一运动、表演艺术或名人等的热烈崇拜者;……迷;②风扇;扇子。

fan2 v.①扇(风);②扇,吹(使火更旺);③煽起;激起。[1](P684)

与本文相关的是fan1中的第一个义项。关于英语名词“fan”,以下两点值得我们格外注意:

第一,从使用频率上看,义项1要比义项2高得多。《朗文》曾对自己的编撰体例有以下说明:“本辞典是按照使用频率排列的,一个单词的使用频率最高的意义首先列出……我们对使用频率的所有判断是根据对语料库资料的分析得来的……本辞典还对《朗文当代》所能得到的所有语料库资料用电脑进行了分析,在这一基础上说明哪些单词是使用得最频繁的词汇。”[1]。“fan1”的义项2虽然产生较早,但义项1在当代的使用频率要比义项2高得多,因此,《朗文》将“崇拜者;……迷”义排在前面。《朗文》一向以语料真实、设计精巧、使用方便著称,该词典收词量为8.2万个。为了让词典用户(特别是不以英语为母语的第二语言学习者)便于区分单词所用语境,《朗文》为该单词标注有符号“口”“笔”,表示它适用于口语还是笔语;又为该单词标注了数字“1、2、3”,表示其使用频率情况。如:符号“口1、口2、口3”,分别表示一个单词的使用频率属于口语中的前一千、前两千、前三千。“fan1”的义项1标注有符号“口2、笔2”,则说明它在口语、笔语中的使用频率都处于前两千,属于基本词汇。

第二,关于“fan1”义项1的来源有三种说法。一是“fan”是缩略自19世纪80年代“baseball fanatic(美国棒球迷)”一词,去头掐尾取中间;二是19世纪80年代美国棒球迷露天看球赛时常携带一把棕榈叶大扇子,既可遮阳又可摇动生风,球迷于是被称作“fan”;三是“fan”缩略自“fancy”,“the fancy”在19世纪曾指“运动、艺术、娱乐等的爱好者”。词源学家一般赞同第一种说法。而fanatic源自拉丁语fānum(庙宇,寺院),本指“宗教狂热者”;后派生出形容词形式fānāticus,指“神庙的”,引申为“受神灵启示的”;再引申为“盲目相信的;发狂的”。16世纪进入英语并演变为fanatic,最初是作为宗教术语,表示“如有鬼神附体一般的;发狂的”;17世纪转义为“宗教狂热的”;后来泛指“狂热者”或“入迷的”[2](P256-257)。

二、“粉(丝)”“饭(丝)”

用法比较

在英语中,fan、fans分别为单数、复数形式,但在汉语中,“粉、粉丝、饭、饭丝”的意思基本相同,因此,这里将其予以合并说明。下面,我们就从语用频率、搭配对象和语法功能三个方面,对这四个词语进行辨析。

(一)语用频率

同样是表达“(明星)崇拜者;(产品)拥护者”,但“粉、粉丝、饭、饭丝”在语用频率上是有很大差异的。在人民网中,含有“粉丝”的用例有223028条,含有“饭丝”的则仅有7条,前者是后者的3.1万倍。其中,“粉丝”用得最多,“粉、饭”次之,“饭丝”最少。四个词语的使用频率排序是:“粉丝”>“粉”>“饭”>“饭丝”。

(二)搭配对象

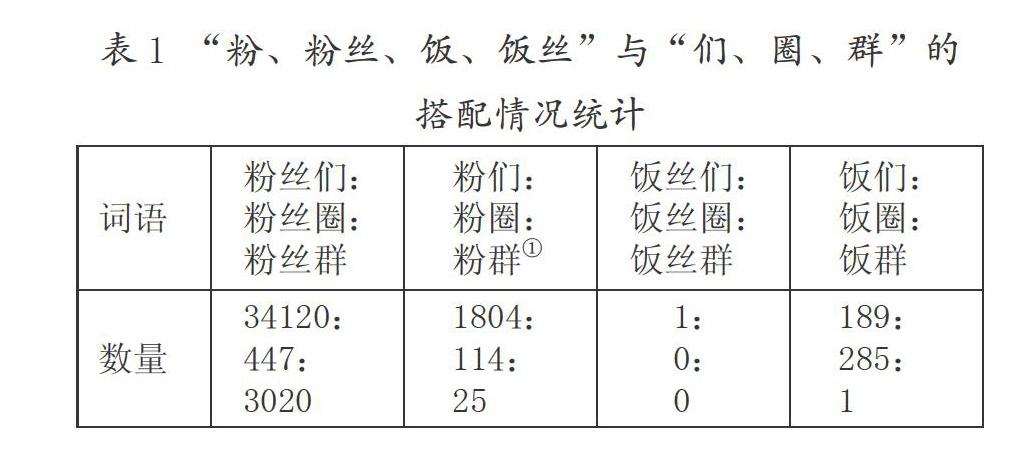

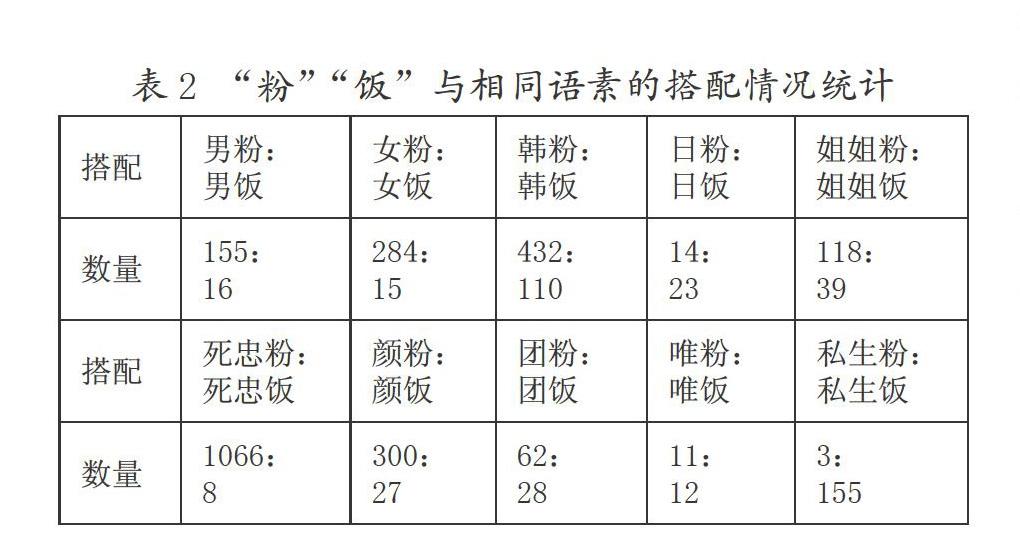

由于单音节音译词“粉、饭”与食物名称“粉、饭”完全同音同形,因此,要在语言调查中找出确切表示“(明星)崇拜者;(产品)拥护者”义的“粉、饭”比较困难,但后者存在一些固定搭配,如:“粉丝们、粉丝圈、粉丝群”。这里的“粉丝”有的可以替换为“粉、饭丝、饭”,有的则不能,像“饭丝圈、饭丝群”的使用记录都为0,其他词语则有数量不等的用例。例如:

(三)语法功能

“粉、粉丝、饭、饭丝”不仅在使用频率、搭配范围方面存在很大差异,而且在语法功能上也有所不同。

1.作主语/宾语

“粉、粉丝”都能作主语和宾语。其中,“粉丝”作主语和宾语的现象十分常见,这里不再举例说明。“粉”作主语的用例,有“粉转路(崇拜者变成路人)、粉转黑(崇拜者转为讨厌者)”等;作宾语的用例,有“掉粉、脱粉(脱离粉丝队伍)、圈粉(获得粉丝)、加粉(加入粉丝队伍)、宠粉(宠爱粉丝)”等。“饭”作宾语的用例,主要有“脱饭、宠饭”,但使用频率很低。在人民网中,“脱粉”的用例为100条,“脱饭”为25条;“宠粉”的用例有284条,“宠饭”仅有1条。

2.作定语

“粉丝”可以作定语,修饰其他中心词语,如:“粉丝经济、粉丝文化、粉丝资源、粉丝俱乐部、粉丝圈、粉丝群、粉丝团”等;“粉”作定语的情况不如“粉丝”那样广泛、众多,“饭、饭丝”则更为少见。比如,在人民网中,“粉丝经济”的用例有3662条,“粉经济”则只有6条。

3.作谓语

“粉”由名词进一步派生出动词用法,表示“特别喜欢;成为……的粉丝”。在人民网中,“粉了”“互粉”“粉+代词或名词”“粉了他+补语”等都有不少用例。例如:

(24)网友纷纷评论“我也想去”“粉了粉了”,更有网友直接进行“招考咨询”。(人民网,2019-11-26)

(25)双方社交媒体深度接触,“互赞、互踩、互粉”,宣传效果明显。(人民网,2020-01-07)

(26)通过真人秀节目从“粉明星”变成“粉他们的家人”,有网友觉得“挺有意思的”。(人民网,2016-01-26)

(27)就连昨晚的嘉宾沙宝亮、李泉也表示“粉了他很多年”。(人民网,2017-02-24)

“饭”则未见“饭了、互饭、饭明星、饭+代词、饭了他+补语”的用例。“饭”作动词,充当谓语,只出现在“饭爱豆”这一用法,而且极为少见,在人民网中仅有5例。例如:

(28)“饭爱豆”与娱乐新闻殖民化(人民网标题,2019-12-27)

需要指出的是,与此同时,还产生了一些离合动词如“转粉”“吸粉”“圈粉”等,并在网络、新闻媒体和现实生活中得到广泛应用,在这里一并说明。在《人民日报》中,“互粉”的用例有5条,“吸粉”有52条,“圈粉”则多达117条。此外,“吸了粉、圈了粉、圈新粉、圈粉年轻人”这样的用法也见诸报端。例如:

(29)要在电商竞争中“出人头地”,就要围绕着用户和社群做一些对应的投放,利用互粉的方式,提高推送效率,这其实是一种“潜移默化的销售”。(《人民日报》,2016-09-23)

(30)蒋诚说,这些微信号、微博号早已靠这些文章吸了粉涨了流量,删得很痛快,至于赔偿,可能性微乎其微。(《人民日报》,2016-04-27)

(31)“吸粉”“圈粉”“转粉”连环下套,以高额手续费蚕食投资本金。(《人民日报》,2018-12-07)

(32)南马庄村信用合作社负责人范国平也被支付宝贷款“圈了粉”。(《人民日报》,2018-09-05)

(33)多些新知,多些精准,节约资源和保护环境的老道理就能圈新粉,让生态环保理念深入人心。(《人民日报》,2019-01-09)

(34)知名京剧老生王珮瑜屡次出现在综艺、访谈等节目中,她以精彩的唱段和幽默感十足的讲述,迅速“圈粉”年轻人。(《人民日报》,2017-02-23)

三、“粉(丝)”“饭(丝)”的

认知模型分析

在汉语已经存在“发烧友、……迷”的情况下,“粉(丝)、饭(丝)”作为外来词还能在汉语言语社团中产生并使用开来,这要得益于2004年湖南卫视所举办的大众歌手选秀赛《超级女声》。该节目的口号是“想唱就唱”,报名针对女性,不分唱法、不论外形、不计年龄、不问地域。节目组在全国设若干分赛区,先海选,再通过场外观众短信和电话票数晋级或淘汰,最终评出分赛区和总决赛的名次。这种新鲜的赛制和评分方式大大刺激了观众,创造了综艺节目的收视奇迹。歌迷群体逐渐抱团并冠以独特称谓以示区别,如张靓颖的歌迷自称“凉粉”(谐音“靓粉”),何洁的歌迷自称“盒饭”(何的“fans”)。可见,fans译作“粉”与“饭”几乎是同时的。

“粉(丝)”和“饭(丝)”虽然“出身”相似,命运却极为不同。“粉(丝)”的流行度要高于“饭(丝)”,并产生了多种用法和搭配,其原因跟它们自身所处的认知模型有很大关系。

理想化认知模型(Idealized Cognitive Model,简称“ICM”)是美国著名认知语言学家莱考夫(Lakoff)所提出的一个概念。它是指在特定的文化背景中,说话人对某领域中的经验和知识所作出的抽象的、统一的、理想化的理解[3](P68)。其内容可分为四部分:命题模式、意象图式、隐喻映射和转喻映射[4](P203)。其中,跟本文主题相关的主要是隐喻映射。

认知语言学认为,人类要理解词语和语句的意义,必须将其放到有关认知模型中,这是因为我们将语言理解视为将新知内容与已知模型进行匹配的过程。“粉(丝)”与“饭”几乎同时在言语社团中产生,二者在语用博弈过程中,“粉(丝)”之所以能戰胜“饭(丝)”成为赢家,是因为国人对“粉(丝)→崇拜者”的认知隐喻映射比对“饭(丝)→崇拜者”的映射更容易形成。也就是说,与“饭(丝)”的认知模型相比,国人关于“粉(丝)”的原有认知模型更接近、也更贴合fans所表示的“崇拜者、迷恋者”意义。

(一)“粉(丝)”认知模型

在国人关于“粉(丝)”的原有认知模型中,它是一种用豆类或红薯淀粉等做成的丝状食物。粉丝品类繁多,但无论是绿豆粉丝、豌豆粉丝、蚕豆粉丝,还是魔芋粉丝、红薯粉丝、土豆粉丝,其制作过程都十分相似:首先要改变食材的原来形状,让它们变成粉末,再加工成线状或条状。由此可见,在食品“粉丝”的认知模型中,“粉”是指淀粉,说明其材质,也凸显其未成形时粉末状的分散性;“丝”是指丝线,即加工以后所形成的的粉丝成品,像丝线一样长长的、一根一根的。

(40)追星“中毒”、过度“消费”明星,甚至一段时间内还集中出现了跟踪、偷窥、骚扰明星及其家人私生活的极端粉丝——“私生饭”。(人民网,2016-08-05)

认知模型是我们组织知识的方式,语言形式也带有认知模型的踪影[6](P105)。国人对食品“粉丝”的认知模型更加贴合fans的意义,因此,音译词“粉(丝)、饭(丝)”也就相应形成了不同的传播力、影响力。“粉(丝)、饭(丝)”在汉语语言生活中的博弈还在继续,目前是“粉”强“饭”弱,“粉”广“饭”窄,“粉”中性“饭”趋贬,但结局究竟会朝哪个方向发展,还有待于汉语共同体的集体认知选择。此外,“fans”表复数的词尾语素“-s”译作“丝”,有时也表“粉丝”义,如郭德纲的粉丝简称“纲丝”。不过,这种用法修辞性较强,多为临时用法,还无法固定下来。

综上所述,“fan”在汉语中译作“粉、饭”,“fans”译作“粉丝、饭丝”。在这场语言博弈中,“粉丝、粉”的意义和用法已逐渐固定下来,它们有充分资格进入《现代汉语词典》;而“饭、饭丝”能否在语言博弈中站稳脚跟尚不可知,它们还需时间和实践的检验。在《现代汉语词典》(第7版)中,对“粉丝”和“粉”的释义是:

【粉丝】②名指迷恋、崇拜某个名人的人。[英fans]

【粉】①名粉末。②名特指化妆用的粉末。③用淀粉制成的食品。④名特指粉条、粉丝或米粉。⑤动变成粉末。⑥<方>动粉刷。⑦带有白粉的;白色的。⑧形粉红。[7](P385)

“粉丝2”是《现代汉语词典》2012年第6版增补进去的,2016年第7版继续保留。笔者发现,最近几年,“粉丝”有泛化趋势,不仅可以用于人,也可以用于物(包括具体物和抽象物),如上文中的例(4)、例(38)、例(39)。在人民网中,“原著粉丝”的用例有483条,“苹果粉丝”有378条,“小说粉丝”有180条,“电视剧粉丝”有61条,“奥迪粉丝”有25条,“故宫粉丝”有23条,“华为粉丝”“乐高粉丝”有20条。上述用例中的奥迪汽車、故宫、苹果手机、华为手机、乐高玩具是具体物,原著、小说、电视剧是抽象物;这里的“粉丝”所表达的含义不再是“迷恋、崇拜某个名人”,而是“喜欢、拥护某种物品”。可见,《现代汉语词典》对“粉丝2”的释义还不够全面、精确。“粉”的使用同样呈现出泛化趋势,如例(1)中的“乐高粉”和例(4)中的“果粉”,在人民网中,“果粉”的用例有7588条,“剧粉”有357条,“书粉”有337条。以上“粉丝、粉”,都是指“(某物)喜爱者”。

需要指出的是,“粉”表示“(某人)崇拜者、(某物)喜爱者”的名词义和“成为(某人)崇拜者、(某物)喜爱者”的动词义,以及“粉丝”表示“(某物)喜爱者”的名词义和“成为(某人)崇拜者、(某物)喜爱者”的动词义,目前在《现代汉语词典》中尚处于空缺状态,这显然有违语言事实。因此,笔者建议,《现代汉语词典》在修订时,应在“粉”和“粉丝”词条中增补上述义项。

参考文献:

[1]英国培生教育出版有限公司编.朗文当代高级英语辞典(英英·英汉双解)[Z].北京:外语教学与研究出版社, 2003.

[2]庄和诚.英语词源趣谈(第2版)[M].上海:上海外语教育出版社,2009.

[3]Lakoff,G.Woman,Fire,and Dangerous Things:What categories Reveal about the Mind[M].Chicago:University of Chicago Press,1987.

[4]李福印.认知语言学概论[M].北京:北京大学出版社, 2008.

[5]史有为.外来词:异文化的使者[M].上海:上海辞书出版社,2004.

[6]熊学亮.语言的ICM和语言研究的ICM[J].复旦学报(社会科学版),2003,(2).

[7]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2016.