哨所有棵小白杨

2020-08-14姚定范

姚定范

用一棵树来命名一个哨所,这本来就是一个传奇。

1983年春,一位锡伯族母亲把自己亲手培育的20棵白杨树苗装进戍边远行的儿子的行囊,再三叮嘱:“你一定要想办法把这些树苗种活,让白杨树陪着你们守边防。”

这个叫程富盛的锡伯族战士把20棵树苗带回哨所,全哨所的官兵挖坑抬土浇水,精心培育,终于有一颗树苗成活了、长大了,枝繁叶茂,沙沙歌唱。然而,程富盛此时也要脱下军装,告别军营。他站在白杨树下,举手向战友们行最后一个军礼,泪如雨下,心中默默念着:卡伦,卡伦。

卡伦是锡伯语中的哨所。后来,这个哨所因这棵普通的小白杨而闻名全国,它位于中哈(哈萨克斯坦)边界新疆塔城裕民县的塔斯提。

卡伦,哨所,锡伯族,我无意间触碰到了掩隐在历史深处锡伯族西迁御边的一次史诗般的壮行。

1690年以后,英帝国和沙俄帝国不断扩张,在中国西北边陲争夺势力范围,新疆先后爆发准噶尔、大小和卓叛乱,新疆的防务问题开始逐年凸显。1762年,清政府设立“总统伊犁等处将军”,统管新疆军政边防。1763年10月初,首任伊犁将军明瑞,经实地勘察,奏请屯田、筑城、设置卡伦、驻军诸细节,并明确提出“选调盛京锡伯族士兵来疆屯垦戍边”。

乾隆皇帝命军机大臣廷议:“从盛京(今沈阳)所属锡伯兵内,拣选家中无所牵挂、年富力强、马背技艺谙练、善于打猎者1000名,官员内选防御10员、骁骑校10员,酌派官员,携眷前往”。盛京将军舍吐肯领旨,迅速从沈阳周围17城内,抽調1020名年龄在20至40岁的锡伯族青壮官兵,连同家眷3275人,组成了一个特殊的西迁兵团,并奉旨分别于1764年农历四月初十和四月十九开拔起程。第二批部队出发的前一天,正值锡伯族祭祖之日,西迁的锡伯族儿女和亲人在沈阳家庙太平寺拜别祖先。这一天,日后成为锡伯族最重要的节日西迁节,至今已有256年历史。

西迁之路,迢迢万里。路有多远,从无一人走过;路有多难,没有一人知道。皇上一纸圣旨,国家一声召唤,锡伯儿女无所畏惧,携家带口,告别沈阳,骑马驱牛,踏上漫漫征程。队伍出彰武台边门,翻越大兴安岭南麓,踏过一望无垠的蒙古大漠和荒无人烟的浩瀚戈壁,闯过阴雨连绵的克鲁伦路,绕过杭爱山,经过4个月的艰苦跋涉,至1764年农历八月中旬进入乌里雅苏台。此时的漠北高原,气候寒冷,青草无存,大雪阻路。畜群又流行瘟疫,从沈阳出发时带来的3000多头牛,死得只剩下440头,马匹也是瘦弱不堪。乾隆接报,颁旨就地扎营过冬,待来年草木返青,再启程前往伊犁。

锡伯族队伍在蒙古高原休整7个月。1765年农历三月,队伍从蒙古部落补充战马500匹,骆驼500峰,自乌里雅苏台拔寨起程,继续向新疆挺进。但蒙古至新疆沿途几乎都是人迹罕至的高寒无人区,队伍历经千辛万苦,克服难以想象的困难,经科布多翻越阿尔泰山,终于进入新疆境内。可此时正值春季,阿尔泰山积雪融化,洪水泛滥,军队在科布多被困长达两个月之久,牲畜和粮草消耗十分严重。大军首领一面紧急上报伊犁将军请求支援,一面率军与高山洪水周旋。

伊犁将军明瑞收到锡伯大军求援报告,命大臣爱隆阿筹集大米400石、羊2000只前出接应。双方在塔城会师时,锡伯军队已断粮一个多月,全靠挖野菜、吃树皮度日,随行家眷有很多孕妇早产,刚出生的婴儿缺乏布匹,竟用干草包裹抵达新疆。路人见之,无不潸然泪下。

这支锡伯族的西迁大军,带着老人、妇女和小孩,仅仅用了459天就走完了朝廷预计两年的路程,还包括在乌里雅苏台休整的7个月和科布多被困的2个月,行动之迅疾堪称人类迁徙史上的奇迹。

完成西迁壮举的锡伯军队,换掉褴褛的衣衫,穿戴上最整洁的衣帽,精神抖擞地在绥定城接受伊犁将军明瑞的检阅。明瑞将军惊奇地发现,历经艰苦迁徒的队伍,人数不但没有减少,反而增加到5050人。包括新出生的350个婴儿,还有405名编外人员,自愿从沈阳一路跟随军队来到新疆,加入到保卫边疆的行列。更有许多妇女怀抱着婴儿,替她们在西迁途中死去的丈夫答到。这些婴儿,也被史学家称为“世界上最小最小的兵”,因为从出生的那一天起,他们稚嫩的肩膀上就担负起了保卫祖国的神圣使命。当明瑞将军听到怀抱婴儿的锡伯族母亲齐声答到时,禁不住老泪纵横,翻身下马,向这些伟大的母亲鞠躬致敬。

锡伯军队到达伊犁河南岸,迅速组建锡伯营,“入则为农、出则为兵”,巡查边界,缉拿逃犯,抵御外敌,放牧耕种。为戍守边关,锡伯营在伊犁河谷共设立了19处卡伦。但现在,19处卡伦只有7处留在中国境内,其他的12处在1881年清政府与沙俄签订的《中俄伊犁条约》中,连带巴尔喀什湖以东、以南,以霍尔果斯河为界的7万多平方公里土地,悉数划入沙俄版图。沙俄还一度以威逼利诱的方式强迫锡伯族留在沙俄境内,但忠诚的锡伯族儿女却毅然决然回到祖国怀抱,继续守卫在祖国西北边陲。屹立在中哈边境上的清代卡伦,犹如一座座历史丰碑,见证着锡伯族人民为国戍边的壮美情怀。

卡伦,卡伦。锡伯族西迁戍边,是中国近代史上一次撼天动地的伟大壮举。英雄的血脉代代相传,传奇的故事绵延不绝,塔斯提边防哨所的战士程富盛,就是锡伯族西迁将士的传人。

程富盛带着母亲送的白杨树苗站岗戍边,“小白杨陪我一起守边防”的故事,被哨所的战士写进了日记,被军旅出身的作家梁上泉写进了诗里,发表在《解放军歌曲》上。总政歌舞团作曲家刘志,是一个从基层战士、师业余演出队队员、创作员、创作组组长,一路成长起来的艺术家。他把自己名字的“志”字上下拆开成为士心,意为战士之心。这个出身板胡世家、上台说相声的演员,作曲无师自通,《说句心里话》《我们是黄河泰山》《 我把太阳迎进祖国》等名篇佳作迭出,好歌好曲名扬天下。当他有一天从《解放军歌曲》杂志上无意间看到老朋友梁上泉这首题为《小白杨》的歌词后,心灵就像被电光火石击中一般,浑身颤抖了一下。就在那一夜,他一口气写下歌谱,第二天天还没大亮,就敲开阎维文的宿舍,把正在刷牙的阎维文一把拉出卫生间,摁坐在钢琴旁,一边抖着手里的歌单一边说:“来来来,哥们,试一试,试一试!”阎维文这一哼一唱不打紧,传遍天下的歌曲《小白杨》就在这个清晨诞生了。

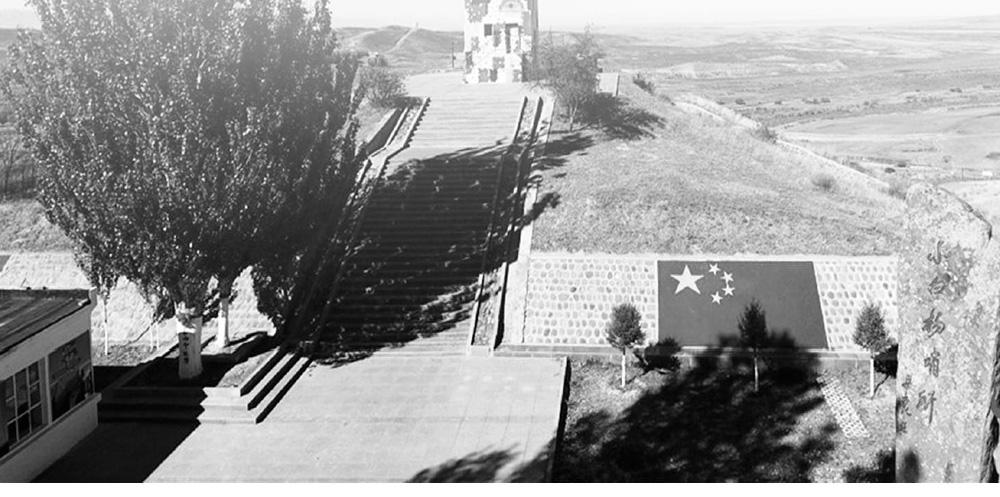

歌声长上了翅膀,传遍祖国的大江南北、边防哨卡,而塔斯提边防哨所也由此被人们称为小白杨哨所。

2020年春节前夕,中央电视台《回声嘹亮》栏目组把与《小白杨》相关的各路人马邀请进京,来自小白杨哨所的老战士、锡伯族退役军人程富盛,诗人梁上泉,作曲家士心的爱人李湘、儿子刘子沐,著名军旅歌唱家阎维文以及驻守在塔斯提边防小白杨哨所的新一代边防军人,大家共话《小白杨》,共唱《小白杨》,边关的豪情与歌声相伴,追忆的泪水和激情畅流。

“一颗呀小白杨,长在哨所旁,根儿深哪杆儿壮,守望着北疆……”歌声嘹亮,荡气回肠。