书法与抒发:艺术与人生的美学求解

——以宋代四禅僧为例

2020-08-13李怡君

李怡君

(四川传媒学院 有声语言艺术学院,四川 成都 610000)

在渊远流长的中国传统文化中,有众多的艺术门类,书法是其中独具特色的一种艺术形式。它有着特殊的艺术地位与美学价值,是中国古典精神的感性显现。

书法者抒发也,抒借之于书也,抒六合造化、四时衍化于书,即以追光蹑影之笔,写通天尽人之怀,可谓“疏瀹五藏,藻雪精神”。发而为之法也,发近取诸身、远取诸物而法,乃须仰则观象于天,俯则观法于地,以臻于“外师造化,中得心源”。禅宗自唐宋时期博兴,禅宗美学的兴起改变了中国美学的审美意趣。潘知常教授指出“禅宗美学真正揭示出审美活动的纯粹性、自由性、真正把审美活动与自由之为自由完全等同起来”。[1]受宋代禅宗思想影响的宋代僧人书法是对艺术与人生的独特表达。

一、书为心画:书法与个性的关系

在文学创作中,作家的个性与作家的兴趣爱好、秉性天赋、气质特征、艺术修养、审美趣味等个性心理特征融进作家的创作,并在作品中作为一种鲜明的特色呈现出来的综合表现,是一作家区别于其他作家的个体性的东西。书法亦是如此。事实上,书法家在创作过程中及其作品中表现出的特点和独特风格,是书法家的个性倾向和个性心理特征的外在表现,对创作过程起一定的制约作用,并在作品中有一定表现。因此,书法作品是对书家个性的诠释,也可以说是书家个性的外在抒发。

(一)书法个性的特点

在书法艺术中人们常说“人如其字,字如其人”,汉代杨雄继承了先秦儒家实践的理性精神,对个体的理性的作用做了进一步的强调,他说“故言,心声也,书,心画也。声画形,君子小人见矣。”[2]“书为心画”由此而出,人之才源于人之心。在《书谱》中,孙过庭将人的个性对应书法风格分为“刚佷”“质直”“脱易”“躁勇”“矜敛”“温柔”“狐疑”“迟重”“轻琐”九种,精准地道出了个性对书法风格产生的影响。

唐人对于书家的书法与人格的关系并不是十分关注,到了宋代对书家的品格和修养方面却比较重视的,经历了唐末、五代战乱的洗礼之后,北宋统治者对于治理重新统一的国家有了新的思考,科举制度的改革便是宋人的一大创举,儒家的人格气节与道德修养成为多数人心中的道德标准,“以人论书”便于此时形成。书法作品不仅仅是文学作品,更是书家造诣与道德品质的物化结晶,书法作品因人而传便是最好的体现,自汉末开始收藏书迹之风便日趋兴盛,“书以人传”现象开始出现。

(二)宋代僧人的个性

僧人的书法不同于出世书家的书法,他们的书法蕴藉有味,书法背后有道不尽的禅理,反应着寺院生活的清净与超脱。寺院生活,自古以来就是晨钟暮鼓,寅时闻板而起披袍、折被、做早课。卯时开始早斋,白天会干一些农活,打扫寺院。陆续招待一些来拜访的信众到巳时。午斋结束以后,便不进食,稍事休息,开始坐禅。傍晚,按照戒律,不食晚饭,晚斋看作药石。药石之后,开始晚殿诵课,到亥时,寺院相继发出“止静”的讯号,僧人们便可以休息。超脱世俗的生活往往会让僧人内心清净,明心见性,从而更好地关注于内心。

到了宋代高度发展的禅宗提倡的渐修、顿悟已完全不同于前朝的修行方式,这促进了禅宗美学的兴起,僧人书家在知识积累和技法的娴熟达到一定高度后,便将积压的感情经过升华,通过书法的形式表现在作品中。这两种心理感受是相近的,都是需要积累才能够达到顿悟的境界。无论是书法还是禅学都建立在人生感悟的基础之上。这些都是超功利的保持着对生活,个体生命以及大自然的人文主义关怀,不仅仅对书法而言所有的优秀的艺术创作都以此为基本出发点。“顿悟”“渐修”不仅对于僧人而言对其他书法家灵感的产生尤为重要,也是艺术创新的不二法门。

二、书以释怀:僧人与书法的联系

苏轼在《论书》中说:“书初无意于佳乃佳耳……吾书虽不甚佳,然自出新意,不贱古人,是一快也!”尚意书风崇尚“新意”和“雅趣”,可见宋代尚意书风的形成是自我书写与表达。受尚意书风的影响,宋代的僧人书法也是他们的内心写照,书法是文字的艺术表现形式,一方面它可以通过其字形表情达意,另一方面它也展现着书家的性格和修养。在禅宗思想中尤为重要的一点就是尊重自然和尊重本性的自发流露,从统一和谐的角度审视万物,这样人便会如身临其境一般,更直观也不掺杂念的去获得审美的愉悦。

(一)大慧宗杲的放逸洒脱

大慧宗杲,字昙晦,号妙喜,宋代临济宗杨岐派禅师,宣州宁国人。他自幼聪慧,修习禅法,17岁时在东山慧云寺出家。到了19岁,大慧禅师四处云游学法,37岁时在机缘成熟之时,拜圆悟克勤为师。后来他在克勤的“有句无句如藤倚树”的公案禅下悟道。悟道之后的大慧禅师很快就名震京师,宋钦宗赐予大慧禅师“佛日大师”的名号。南宋绍兴七年,大慧禅师住持径山能仁寺,宋孝宗即位,赐号“大慧禅师”。同年,大慧禅师圆寂于明月堂,谥号“普觉禅师”。

大慧宗杲尺牍,纸本,行书,日本东京国立博物馆藏(松平直亮氏寄赠)

洒脱书风在宋代以前就出现了,它是一种挥洒自如,无拘无束的放下之感。它偏于外表的、柔性的基调。但大慧宗杲禅师的风格与其他书家表现出的洒脱是截然不同的,他的洒脱表现在随性之上。而到了宋代,“逸”也作为一个独立的美学范畴出现,“放逸”随之衍生,它表现的是一种追求自由的精神境界,展示了让心自由驰骋并使心灵达到无限真实的境界,体现了随心所欲,不受任何法度的束缚又追求野逸豪放的艺术精神,“放逸洒脱”表现的是自然之美。《与无相居士尺犊》是大慧宗杲禅师流放于梅州期间寄给友人的书信,由于自身的经历和境遇的原因,大慧宗杲所写的书法与尺牍的内容互相诠释相得益彰,这更像是一种对自我的言说。其书法结体放逸,用笔洒脱,不拘泥于形式,收放自如,其书整体线条厚重,字与字之间距离不均,可看出没有刻意的编排。虽然如此,但并不影响其书写的放逸之感。宋代禅宗佛法艺术随着禅宗的传播也在其他各国生根发芽,对于宋代高僧的书法作品更是视为珍品,为禅宗思想及宋代文化的发展传播创造了良好的条件。

(二)无准师范的遒劲老辣

无准师范,名师范,号无准,四川桐梓人,禅学造诣极高,是南宋时期最著名的僧人,对我国南宋时期文化的传播起到了积极地促进作用。在日本备受敬重。他九岁时出家,聪敏好学过目不忘。十九岁时入成都正法院,是圆悟克勤的法孙。在四川广安开悟,先后住持于焦山、育王等寺庙。最后住持径山共17载,因为径山是当时寺庙之首,他又曾两次挽牧径山危机,所以受到当时南宋理宗的尊崇,赐号“佛鉴禅师”并赐予“金襕袈裟”。

无准师范禅师笔迹,东京国立博物馆藏。

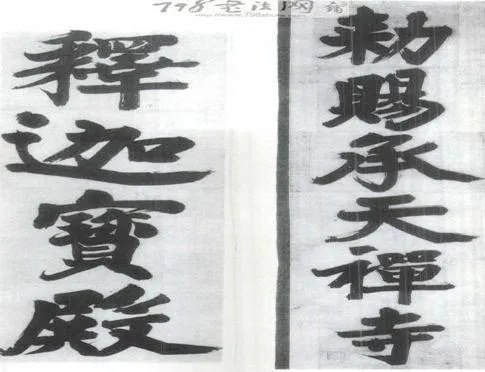

无准师范《释迦牟尼》《勅赐承天寺》

图中是无准师范的书法,可以说是遒劲有力书法作品的代表,开卷便有一种遒劲老辣之气直逼心灵,磊落锐气,如刀似剑,不可阻挡。丝毫没有垂柳之婀娜柔美,而似松柏铜枝铁干之坚硬刚毅。他的小字整体篇幅上看含蓄蕴藉,温润典雅,但细观之每个字的线条如刀一般,锋利深刻,书写快速。他的大字气贯长虹,雄姿英发。尤似松柏之躯屹立于峰顶,铜枝铁干,无强悍腕力者不可为之,笔力下注之际,下笔之势重而捷,行笔较而快猛,用笔之风放纵恣肆,具有锐不可挡之气势。但虽然如此,无准师范的书法在篇幅上看特别是大字,给我们以类似于颜真卿的大气包容一切之美。正如他对于儒家与道家的态度一样,“然则三教圣人同一舌头,各开门户,勒其旨归,则了无二致。”

(三)虚堂智愚的空灵圆融

虚堂智愚,南宋临济宗禅僧,俗姓陈,号息耕生于南宋孝宗年间,少年出家。访遍各地高僧。在虚堂智愚出世前,任虎丘山云岩寺和灵隐寺的藏主。后度住持文灵照禅寺,不久,隐居雪窦寺明觉塔所,住持临安府净慈寺。咸淳元年八月,住持五山之首的径山寺。虚堂智愚的墨迹在智愚会下参学的有名可查的日本僧人至少有7位,他的墨迹多流传到了日本。

虚堂智愚《致悟翁禅师尺牍》,东京国立博物馆藏。

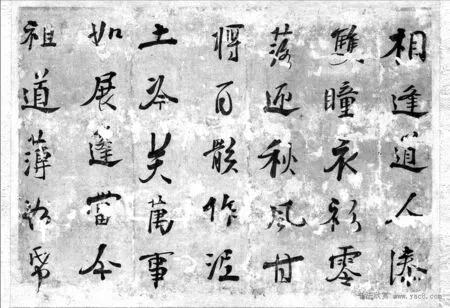

从字的整体看,能带给我们以与书写内容相称的空灵之感。禅宗书法的成就得益于宋朝时期的相对包容的文化风气,禅宗所谈的空灵之美就是对佛教文化、儒家文化和道家文化的融合。此理论运用到僧人的艺术创作中便表现为书家对于空灵境界的审美追求。书法作品中线条的交错之时产生空间,没有“空”,书法的灵就无以产生,没有线条的实,构成结构,书法的空就无从产生。没有线条的实书法的灵也就没有依托。对于空灵在书法艺术中的产生有两方面的因素:其一是书法家内心的宁静。做到空虚无物最大限度的排除外在的刺激和诱惑,使自己做到内心的宁静。其二是书家的书法技巧之高超,对书法的字形,用笔结构一定要了熟于心。

用笔圆融,方圆兼施,肌肉纤巧但不失骨力,用蒙籀之法使线有立体感,蓄势以内,圆融含蓄。高僧受佛教圆融观的指引,他们的思维方式也变的开阔圆通,圆融无碍,他们能够不断地克服自我和外物以及世俗欲望的种种束缚,心灵开朗豁达而自由,如珠走盘一般,在圆转不息中修持者最珍贵的平常心。在图中的“书”“风”“者”“日”,其二是用笔上的圆融,用笔的圆润丰满是意圆的根本,只有在笔圆的基础上才能达到意圆,在意圆之上要不断地上升思想修为才能达到神圆。书家们追求圆融之意,并且上升到了神与意的高度,其实生命与艺术规律皆如此。神圆并不是人人都能通会的,需要历练修行才能够体悟。

(四)兀庵普宁的沉稳有力

兀庵普宁是西蜀人,临济宗杨岐派僧人,他自幼便出家,修习禅法,遍访了禅林老者,并依止于禅林高僧无准师范。后来,到日本传法六年,因为在日本禅学界的影响力颇大,故成为日本临济宗兀庵派开山之祖。在日本期间留下了甚多墨迹,被日本奉为珍宝。兀庵普宁的书法造诣很高,他的书写富于变化,绝不雷同。作为禅宗高僧,他所书写的字不仅仅只是在字的结体和用笔,而在于字之外所呈现出的富于沉稳的美感,这是众多文人士大夫花费时间和苦练都到达不了的境界。

兀庵普宁《与东岩慧安尺犊》,奈良国立博物馆收藏。

上图是兀庵普宁的《与东岩慧安尺犊》,这是在他从日本归宋后的咸淳六年二月,日本高僧东岩慧安的弟子带其书信来拜访普宁,普宁即兴写给东岩慧安的一封回信。在此书之中,普宁对东岩慧安如老友一般,叙述自己悠闲的日常生活,和对禅宗佛法的修习感悟,表达了对友人的思念与祝福,书信内容情真意切,信中的笔法是随性而为。在《与东岩慧安尺牍》中,兀庵普宁的小字笔法轻盈矫健,似疾风劲草一般,所以笔迹毫无做作之气,更无拘谨之感,看似放荡不羁的布局却吻合法度,收放有度,可知兀庵普宁硬笔的力量感,也可以看出他的书法造诣和功底是极高的。整幅作品观之令人赏心悦目,对友人的思念与祝福完美融入到了笔画之中,其笔势流畅而不见轻滑,一气呵成,浑然一体,可以说是宋代僧人书法中的又一幅典范之作。

三、书不尽意:书法与人生的关联

在书法作品的背后蕴含着深厚的内涵,它反映着书家的气质、性情及知识结构。宋代对书家的品格和修养方面是比较重视的,经历了唐末、五代战乱的洗礼之后,北宋统治者对于治理重新统一的国家有了新的思考,科举制度的改革便是宋人的一大创举,普通文士可以通过较为公平的方式进入统治阶层,孔孟之道在这时也被更多的人所重视,儒家的人格气节与道德修养成为多数人心中的道德标准,“以人论书”便于此时形成。书法作品不仅仅是文学作品,更是书家造诣与道德品质的物化结晶,“书以人传”现象开始出现,宋代禅僧的书法具有其独特的艺术性,这与他们学佛参禅的人生经历不可分离。因此才形成了虚堂智愚书法的空灵圆融、圆悟克勤书法的遒劲有力、大慧宗杲书法的放逸洒脱等独具特色的风格。

(一)书法是体现生命意义的形式符号

文字是表意又表音的符号。许慎《说文解字》中说“近取诸身、远取诸物”,人类自身和自然万物都是文字生成的依类取法的对象。人体结构是广义自然的一部分,筋、骨、血、肉是书法借用人体来构筑自身结构的范畴,它们在中国书法技术积淀和审美批评等方面起到了重要作用。筋、骨、血、肉本是人或动物躯体的组成部分,后因人物品鉴而进入文艺领域。秦汉以来,相术发达,人的骨骼结构和骨肉关系被用于其中。而人物品鉴与相术又极为密切,所以,经由相术,筋、骨、血、肉成为人物品鉴的重要内容。从时序上看,从两汉到魏初,人物品鉴经历了从重骨法到才性两个阶段,至魏晋南北朝,重神理成为品鉴的主流。这种人物品鉴中对人体结构和精神的分析和诠释,对当时的文学、书法、绘画等文艺理论的建构和批评,都有十分重要的影响。宗白华在《美学散步》中说:“一个生命的躯体是由骨、血、筋、肉构成。”[3]

明代丰坊的《笔诀》中指出:“书有筋骨血肉。筋生于腕,骨生于指,血生于水,肉生于墨。”中国书法是象形文字,要凸显出生命力,要通过“骨、血、筋、肉”的配合,体现生命力。个体生命精神的体现,形式超越与生命象征是书法的美学本质,因为书家的天分、功力、学养、资质、志趣不同,形成了不同的有意味的书法形式。同样的文字在不同书法家笔下呈现的是不同的形式。书法的会意特性使其未能如“文”那样承载儒家之道,因为书法与文章表达情感的方式终究是不一样的,想要领会书法作品的精妙与灵魂需要与书家产生共鸣。

(二)僧人书法是体现僧人书法家个性的艺术

书法是对书法家修养、学问、人格的潜在的表达,如何去表达还要看书法家本身对字形的把握,而字之形靠的是线条的支撑,因此一个线条笔画写得到位的书法家,他的基本功一定是扎实的,这需要花费大量的时间去练习,并不是一朝一夕就可以练就的。宇宙因为有气的流动而运行,书法以线条流动创作而出,这与宇宙运行相似,点与点、点与线,笔画的配合,字里行间的呼应,在线条书写的过程中流畅、贯通、连接,因此形成了气脉。气脉之下,书法有了生命,这生命彰显出了对于限制的超越,对于自由的追求,也是对自我的表达。书法虽然是博大精深的一门艺术,但探究其根源,本质上是靠线条来表现的一门艺术。

“体验,生命美的感性生成,毫无疑问,生命美应该来自于身体的感觉,这里‘身体’一词的意思就是亲临、接触、亲自做,正所谓‘身体力行’。[4]宋代高僧的在日复一日的寺院修行中便会保持一种身体、心灵的虚静状态,写书法时会带着虚静平和的心态书写,一些得道高僧法书舍弃表面上的法度与技巧,而追求和敬仰禅意中的虚静美、气魄美的境界。禅宗的“虚静”可以让高僧们在透过形体,直接上升到灵魂,他们以心执笔,虽然他们所书写的大部分都是佛经、题偈,但其笔法、结构和字里行间所表现出来的淡然心态与道德造诣却可以让观赏者赏心悦目,感受到澄澈宁静之美。

禅宗对于生与死的态度便是禅宗自然观最重要的体现。禅宗大师慧能的开悟偈语如是说:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”。[5]这是对生死境界的一种陈述,本来无一物,生死又有何异?禅宗把参破生死当做一件大事,即有色身的生死看破心念的生死,思维生死的本质是缘起性空,看破世事如梦,看破对生命的执着和对死亡的恐惧,不为生离死别而悲恸。禅师们对生死认识的明确通脱,面对死亡的从容洒脱,既不恋生,亦不惧死,对死亡表现出了异常的平静和超然的态度。

(三)书法是寄托人生信仰的载体

俄国著名文艺理论家康定斯基所说:“凡由内在需要产生并来源于灵魂的东西就是美的”。[6]对于僧人书家来说笔下的书法即是对灵魂的书写,修习禅法后的僧人书家对于心境的诠释和表达皆可通过书法表意这一载体表达出来。从书法的结体、用笔、点画、章法上看,给我们一清新、脱俗、自然之感。表现了一种追求自由的精神境界,展示了让心自由驰骋并使心灵达到无限的真实体现了随心所欲,不受任何法度的束缚,追求野逸豪放的艺术精神。没有刻意拘泥于笔法和字形,字之大小与字笔画的多少和结构,而是在一定法度之上对自然的最大程度的表达。

佛法的修习过程中的顿悟与渐修与书法的书写练习的过程有相通之处,并且随着僧人书家对佛教修习境界的提升,对于个人书写的境界也随之提升。特别在他们抄写佛经的过程中,用书法之形意书写佛法之慈悲,当书法得到佛法的观照,就会别具一格,自成一派气象。对自身的心灵和情感以及信仰更是一种对人生信仰而言是一种独特的表达,绝不同与其他的文人士大夫的书法作品,他们的书法作品多没有功力性,是也对于僧人书家而言,书法更是一种寄托他们信仰的载体。

结 语

书法是独具特色的一种艺术形式,也是个体生命精神的抒发和表达,书家的兴趣爱好、秉性天赋、气质特征、审美趣味等个性心理,会通过书法作品表现出来。通过对无准师范的放逸洒脱、圆悟克勤的遒劲有力、虚堂智愚的空灵圆融、兀庵普宁的沉稳有力来分析并体会僧人与书法的关系。通过对书法是体现生命意义的形式符号、僧人书法家个性的艺术、是寄托人生信仰的载体进而分析书法与人生的关联。因此,可知宋代的僧人书法表达了他们的内心写照,书法是文字的艺术表现形式,“筋血骨肉”同样是书法的构成,表现出来的与人之生命构成的相似性。综上,抒之以书,发者而法,书法即为抒发。宋代僧人书法家的书法既表现出了生命之美,又象征着生命之美。僧人书家的书法作品是对于生命本体的自我的超越,是对于自由的无限向往,是对艺术与人生的完美诠释。