经跗骨窦微创切口治疗Sanders II 型跟骨骨折疗效观察

2020-08-13兰家平叶永杰阳波米宁李磊叶禾温洋

兰家平,叶永杰,阳波,米宁,李磊,叶禾,温洋

(遂宁市中心医院,四川 遂宁 629000)

0 引言

在临床踝部损伤中,跟骨作为最大的跗骨,跟骨骨折是该解剖部位最常见的跗骨骨折之一,约占60%[1]。在所有的跟骨骨折中,跟骨关节内骨折约占75%。跟骨骨折的常见原因通常为高能量损伤,大部分患者为高处坠落伤[2]。目前,对于跟骨骨折的治疗方案以外科手术为主,但方法多不统一。为反映足跟后关节面的损伤程度,目前多采用Sander 分型对足跟骨折进行分类,Sander II 型主要是指跟骨后关节面为两部分的骨折,且移位≥2 mm 的骨折[3]。面对该类型的骨折,传统术式多采用“L”型扩展手术入路,虽然这种术式可充分暴露手术视野,但亦可引起较多的并发症如切口感染坏死,腓肠神经损伤等。目前有学者采用经跗骨窦微创切口治疗Sanders II 型跟骨骨折取得较好疗效[4],但该手术入路方式的临床优势目前仍然存在争议[5]。本研究分别采用经跗骨窦微创手术和“L”型扩展手术入路治疗Sanders II 型跟骨骨折,比较两者手术效果,现报告如下。

1 资料与方法

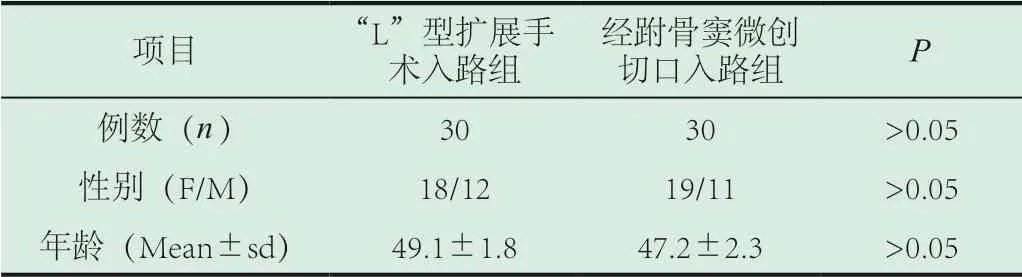

1.1 一般资料。收集2018 年1 月至2019 年1 月我院骨科收治的Sanders II 型跟骨骨折患者60 例做为研究对象,随机分为经跗骨窦微创切口入路组和“L”型扩展手术入路组各30 例。其中观察组患者采用经跗骨窦微创切口入路手术治疗,对照组患者采用“L”型扩展手术入路外科治疗。两组患者基本资料无显著性差异,具有可比性,详见表1。

表1 两组患者的基本情况对比

1.2 手术内固定材料。本研究中,跟骨骨折内固定系统的主要有螺钉和接骨板组成。在植入物性质上,选择具有耐腐蚀性和高强度的钛合金作为术中的内固定材料,该种材料与人体组织相容性较佳,且毒副反应少,在体内高强度力量下不易断裂。

1.3 术前准备。患者入院后应及时行X 射线和CT 等影像学检查,确定骨折的具体部位和类型,并给予冷敷、抬高患肢对症处理以尽快消除软组织水肿,必要时给予脱水药物,待局部软组织肿胀消退后进行手术。两组患者均取健侧卧位,予以全身麻醉或硬膜外麻醉和腰麻联合麻醉下手术。

1.4 手术方法

1.4.1 “L”型扩展手术入路:于患肢外踝后侧上方向下切开皮肤,至外踝下方约3.0 cm 于足底皮肤交界处呈90°转折,然后向前切开皮肤,直至第五跖骨基地的上方皮肤表面。选择3 枚直径2 mm 和1 枚直径2.5 mm 克氏针备用,用3 枚2 mm 克氏针分别插入距骨、骰骨和外踝尖固定显骨折部位,首先对距下关节面进行复位,并恢复Bohler 角和Gissane 角。术中C 臂观察跟骨位置并予以纠正,用1 枚直径2.5 mm 克氏针插入跟骨后补并向跟骰关节转入临时固定,采用手法挤压恢复和纠正各种移位,最后选择合适的钢板,弯成合适的弧度置入,以螺钉固定,冲洗并防止引流管,全层缝合皮瓣。

1.4.2 经跗骨窦微创切口入路:以腓骨长短肌肌腱为中心在外踝尖下约1 cm 处,经跗骨窦间隙切开皮肤及皮下组织,对跗骨窦内的血肿进行清理后,仔细游离腓肠神经及伴行血管向后牵开保护,充分显露跟骰关节,向后切断跟腓韧带显露距下关节面。将两枚直径为2 mm 的克氏针插入距骨和外踝尖,建立手术操作通道,通过此通道,找到移位的跟骨后关节面,向上翘起关节面,对关节进行修复吻合,并恢复Bohler 角和Gissane 角。术中C 臂观察跟骨位置并予以纠正,用1 枚直径2.5 mm 克氏针插入跟骨后补并向跟骰关节转入临时固定,用手法挤压恢复和纠正各种移位,最后选择合适的钢板,弯成合适的弧度置入,以螺钉固定,冲洗并防止引流管,全层缝合皮瓣。

1.5 术后处理。两组患者术后常规给予非甾体类抗炎药如氯诺昔康止痛对症治疗。对有使用抗菌药物预防指征患者给予头孢唑林,每次1 g,每12 小时给药1 次,预防感染,并于24 h 内停用。术后观察引流管内的引流量,若无特殊情况48小时内予以拔管。术后指导患者尽早进行功能锻炼,如足趾关节的主动屈伸等,于术后第3 天复查患肢X 线,对内固定情况进行评价。

1.6 评价指标。两组患者分别于术前、术后及术后12 个月对Bohler 角和Gissane 角进行测量,记录患者的手术时间等信息。采用美国足踝学会与后足功能评分(AOFAS)评分评价患者踝关节功能,其中评分≥90 分为优,75-89 分为良,50-4 分为可,<50 分为差。

1.7 统计学处理。采用SPSS 20.0 统计学软件对数据进行处理,计量资料以(±s,d)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用卡方检验,检验水平设置为P<0.05。

2 结果

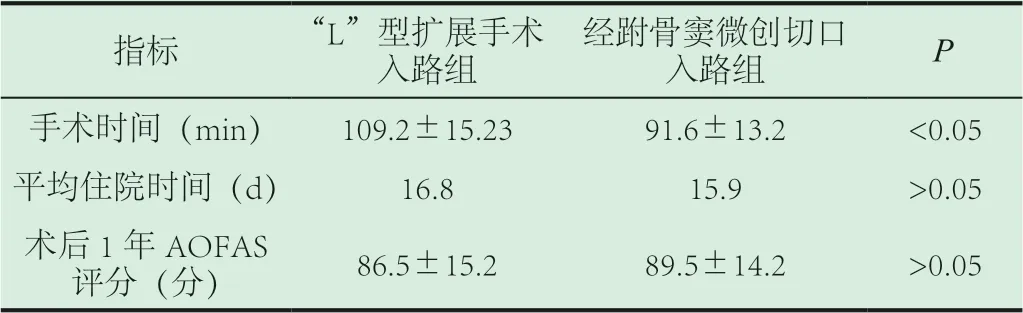

2.1 两组患者手术时间比较。研究提示,传统“L”型扩展手术入路手术患者的手术时间显著长于经跗骨窦微创切口入路手术的患者,两者间具有统计学差异(P<0.05)。两组手术患者的手术时间比较详见表2。

表2 两组患者手术时间等情况比较(±s)

表2 两组患者手术时间等情况比较(±s)

指标 “L”型扩展手术入路组经跗骨窦微创切口入路组 P手术时间(min) 109.2±15.23 91.6±13.2 <0.05平均住院时间(d) 16.8 15.9 >0.05术后1 年AOFAS评分(分) 86.5±15.2 89.5±14.2 >0.05

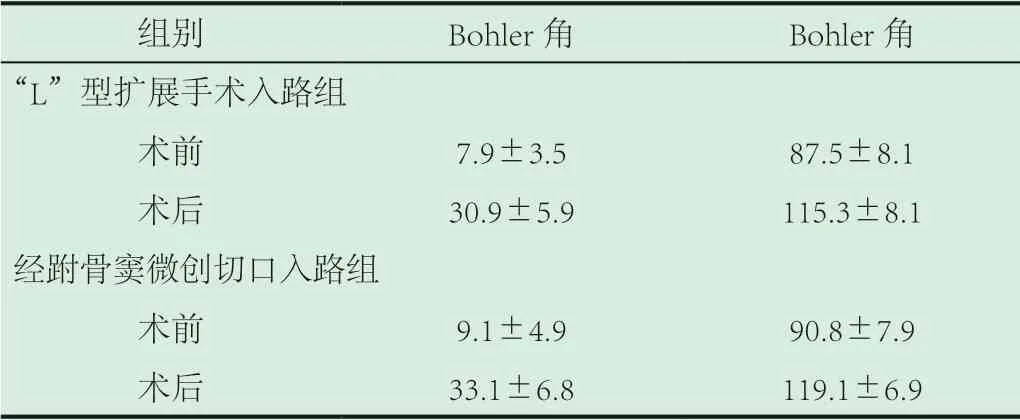

2.2 两组患者Bohler 角和Gissane 角及术后1 年AOFAS评分比较。两组手术患者术后1 年AOFAS 评分无显著性差异(P>0.05),详见表2。术前术后Bohler 角和Gissane 角无显著性差异(P>0.05),详见表3。

表3 两组患者术前术后Bohler 角和Bohler 角(±s)

表3 两组患者术前术后Bohler 角和Bohler 角(±s)

注:两组间术前术后对比,差异均无统计学意义(P>0.05)。

组别 Bohler 角 Bohler 角“L”型扩展手术入路组术前 7.9±3.5 87.5±8.1术后 30.9±5.9 115.3±8.1经跗骨窦微创切口入路组术前 9.1±4.9 90.8±7.9术后 33.1±6.8 119.1±6.9

3 讨论

传统的“L”型扩展手术入路治疗Sander II 型跟骨骨折是目前应用较为成熟的术式,虽然这种术式能充分暴露手术视野,使手术的操作过程如钢板的放置及克氏钉的插入较为方便,但该部位血运较差,术后易发生多种并发症如皮肤坏死。经跗骨窦切口入路是一种微创手术,可减少对皮肤及皮下软组织的剥离,可降低手术切口感染的风险。在本研究中,我们采用跗骨窦入路减少了对软组织的和神经血管的损伤,但在临床操作中,经此入路放置钢板常难以判断位置,需要进一步拓展临床经验。有学者对该种手术方式进行了研究和报道,尽管有部分不同如切口长短和内固定方式等,但都取得了较好的手术效果。