伪满十三年(一)伪满洲国“建国”丑剧

2020-08-12

20世纪二三十年代,日本首相田中义一在奏折中写道:“欲征服中国必先征服满蒙,欲征服世界必先征服中国。”

1931年9月18日,“九一八”事变爆发,日本关东军终于迈出了侵略中国东北的关键一步。此后数月,日本一方面高呼着“不扩大事态”的口号,一方面马不停蹄地进行军事占领,向辽西锦州地区进犯,直到1932年3月伪满洲国成立也未停止。

从1932年3月宣告“成立”,直到1945年8月日本人宣布无条件投降,伪满洲国存在了13年5个月。在此期间,关外关内发生了不少大事件,始终脱离不了一群人的幕后操控,他们时而在东北捣乱,时而在天津劫人,时而又在上海搞事,大江南北被他们搅得鸡犬不宁。

土肥原,“土匪源”

伪满洲国“建政”前后,日本特务机关始终扮演着至关重要的角色,可以说没有这群人,伪满政权就不可能诞生得那么顺利。

日军情报机构几经变革,培养了大量“中国通”,专门在中国从事间谍活动。这些“中国通”在中国通常有正式身份,一般为中国公使馆(1935年后改大使馆)的武官和辅佐官。表面上,这些公使馆武官代表日本陆军在华对接,暗地里的任务却是收集军事情报,而这些情报可以在不通知公使馆的情况下,通过单独的渠道直接送往参谋本部。

除此之外,负责为日本收集在华情报的还有一些臭名昭著的特务机关。这些机关基本上都是在20世纪20年代日军出兵西伯利亚的过程中,在西伯利亚及北满洲地区开始设置的,最初是针对苏联进行谍报工作,不久后针对中国的谍报机关也设立起来。

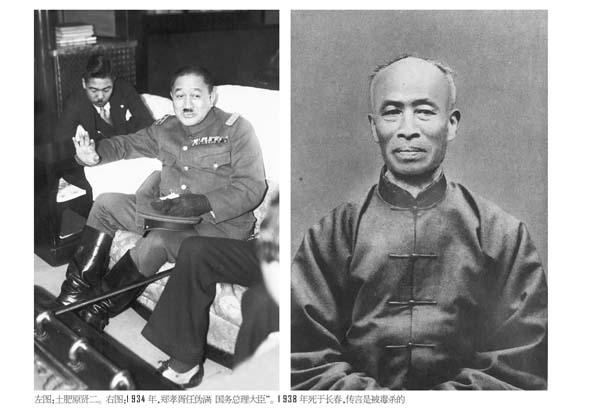

从事这方面工作的人员,除了驻华武官外,还包括中国各方军阀聘请的日本顾问、日本驻华军队中任职的军官等等。袁世凯曾聘请的顾问坂西利八郎就是特务中的大佬级人物,北洋政府时期历经七代更迭,他始终不倒并在幕后操纵,故被称为七代兴亡的不倒翁。其建立的情报“前线基地”——坂西公馆,就培养出一大批“中国通”,后来在侵略东北、炮制伪满等事件中起到至关重要作用的土肥原贤二、板垣征四郎、本庄繁等人皆出自其门下。

土肥原贤二,炮制伪满洲国的首谋之一,日本陆军士官学校第16期毕业,早年深为坂西利八郎器重,也被视为坂西利八郎的“事业继承者”。他的经历也与坂西利八郎相似,大半生的生涯都消耗在中国的任职上,长期未在陆军中央担任要职。

不过,从皇姑屯事件到侵华战争全面爆发,土肥原贤二始终活跃,是一名在中国制造动乱的老手。土肥原贤二的才干让西方报纸称之为“东方劳伦斯(劳伦斯是英国人,世界著名的间谍)”,但对于中国而言,他走到哪里,灾难就降临到哪里,所以中国人对他也就没那么客气,直接称呼其为“土匪源”。

围绕“满蒙问题”的各种声音

伪满洲国的诞生,可以说是在奉天(今沈阳)的一间密室里开始的。密室位于曾经的大和饭店(今辽宁宾馆)后面的日本旅馆——沈阳馆。

1931年9月18日晚10时20分,在日本关东军的安排下,铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨(沙俄修建,后被日本所占),并栽赃嫁祸于中国军队。日军以此为借口,炮轰沈阳北大营,是为“九一八”事变。为配合事变,关东军司令部临时从旅顺迁到奉天车站附近的东洋拓殖大楼,关东军临时司令部附近的沈阳馆便成了关东军参谋的下榻处。从9月19日晚上到22日,在沈阳馆,经过关东军参谋的热烈讨论后,伪满洲国的基本框架就被决定了。

9月19日深夜,沈阳馆迎来了正在满洲出差的参谋本部第一部(作战部)部长建川美次少将。迎接他的关东军人员有参谋板垣征四郎大佐、石原莞尔中佐、片仓衷大尉、奉天特务机关的花谷正少佐等人。

据说建川美次此次出差目的是为了制止关东军的军事行动,他在9月18日晚9时就已到达奉天,只是由于担心自己被怀疑与事变有关,所以一直闭居在一家名叫菊文的日本酒馆中,注视着事态的发展。但真相如何,至今不明。

建川美次到达沈阳馆后,石原莞尔首先慷慨激昂地发表了自己的一贯主张:“只有把满蒙作为日本领土,才是解决满蒙问题的唯一办法。”这是他多年研究的战略。板垣征四郎也赞同这一主张。

所谓“满蒙问题”,指的是日俄战争结束后,日本接管了沙俄在“满洲”的权益,并根据《中日会议东三省事宜条约》,日本获得了关东州的租借权、“南满洲铁道”的经营权、附属于“南满洲铁道”的区域行政权、铁道守备兵的驻扎权、禁止中国建设与“满铁”平行的铁路线等多项权益,后被称为“满蒙特殊权益”,这就是“满蒙问题”的开端,怎样保持已获得的这些权益,便是“满蒙问题”的根本所在。

“满蒙问题”的大背景是,当时日本经济的不景气和世界经济危机,使得日本把占领资源丰富的满洲和蒙古作为解决经济问题的策略。同时,作为国防手段,占领满蒙可以阻止苏联南下。更重要的是,为了做好和美国进行最后战役的准备,必须要有足够的经济力量作为后盾,石原莞尔的占领满蒙战略便是在这些背景下形成的。

“九一八”事变爆发前夕,石原莞尔以《国运转机的根本国策——满蒙问题解决方案》为题,重申了自己的主张。同时,他在手记《关于满蒙策略之我见》中,写有这样一句话:“汉民族即使是一个优秀的民族,也可以断言他们没有能力靠自己的力量建设一个近代国家。日本对于满蒙发展是不可缺少的力量,没有日本的帮助,满洲的民众无论如何也不可能有和平安宁的生活。”

石原莞尔的这一想法,和当时日本人普遍抱有的想法一样,没有任何根据,只是从对中国人的主观优越感角度看问题。石原莞尔丝毫也没有超越这个角度,他并没有注意到民族主义正在中国兴起这一现实。

不过石原莞尔又说明,在这片广阔的土地上,必须把满蒙建立成一个理想的、和谐的、乌托邦式的独立国家,站在平等的立场,与汉民族公平竞争。石原莞尔提倡的这一精神,后来作为“满洲国建國”的口号被继承了下来,即:由日本、朝鲜、汉、满洲、蒙古五个民族实现“五族和谐”“王道乐土”。

建川美次在关东军参谋会议上,也承认需要打开局面,但同时对石原莞尔的急躁进行了告诫。关于满洲的统治,他认为首先要树立一个亲日政权,来取代在中华民国主权之下的张学良政权。板垣征四郎和石原莞尔与他进行了激烈的争论。最终,板垣征四郎和石原莞尔的占领方案,在建川美次及其他人的反对下没有付诸实施。

9月21日,中国政府就“九一八”事变向国际联盟提出申诉。事变之后的事态发展,向着日本预测之外的方向,进入了一个新的阶段。

9月22日早上,在沈阳馆的一号室,也就是关东军参谋长三宅光治的房间,关东军方面进行了最后的商议。除了三宅光治之外,在场的有奉天特务机关长土肥原贤二和关东军参谋部的板垣征四郎、石原莞尔、片仓衷五人。在这转折时刻到来之际,必须决定该如何收拾时局了。

占领满蒙的方案,通过此前与建川美次的讨论,关东军已经知道军部中央对此持反对意见。对此,关东军打算如何走下一步,必须有一个明确的表态。这一天,在场的五人分别发表了自己的意见,经过一番激烈争论后终于取得了一致,形成了《满蒙问题解决方案》,由关东军参谋部通过电报呈报给陆军大臣及参谋总长。

从1932年3月1日起到1945年8月15日,历时13年5个月的伪满洲国政体框架就这样被决定了。

孤臣孽子梦回大清

日军要在东北炮制伪政权,还有一个最关键的人没有到位,他就是前清宣统皇帝——此时寓居在天津的爱新觉罗·溥仪。自从1924年在北京政变中被赶出紫禁城后,溥仪于次年移居到天津日租界宫岛街的张园居住,和一些北洋政客时有来往。1929年7月,他迁居到陆宗舆(1913至1916年担任驻日公使。五四运动中,与曹汝霖、章宗祥一起被称为“卖国贼”,1919年6月10日被解职。后寓居天津日租界经商。1925年一度出任临时参政院参政。1940年被汪精卫伪国民政府聘为行政院顾问)的宅子乾园,并将此地更名为静园。溥仪后来承认,他将宅子改名其实另有深意,所谓静园并非是求清净之地,而是要在这里“静观变化,静待时机”。

1931年9月22日,由关东军参谋部发出的《满蒙问题解决方案》大致内容是:“由我国支持宣统帝为首领,在东北四省及蒙古领域树立支那政权,使之成为在满各民族的乐土。首领及我帝国所需国防外交等诸费用均由新政权承担。”

关东军以“以宣统帝为首领的支那政权”这一方式,同意了建立“满蒙独立国”。据说引入溥仪正是建川美次的献计,与板垣征四郎和石原莞尔商议达成了共识。

“九一八”事变的消息传到天津后,在静园静观了许久的溥仪和一群前清遗老热血沸腾,他们认为终于等到“变”的时候了。

此刻,一个陪在溥仪身边的遗老即将再次登上历史舞台,在伪满“建政”的这场政治闹剧中,他举足轻重,最终将溥仪重新推上“皇帝”的宝座。此人就是已年过七旬的前清老臣,未来的伪满“总理”郑孝胥。

1923年,郑孝胥奉溥仪之命入京来到紫禁城,次年受任“总理内务府大臣”,不料宝座还没坐热,就爆发了北京政变,连紫禁城内的小朝廷也没有了,但郑孝胥一直忠心耿耿地跟着溥仪,几乎包办了他的一切对外事务。从20世纪20年代后期起,郑孝胥就开始往返日本,为大清复辟计划奔走。

“九一八”事变爆发,郑孝胥苦等的机会终于来了,14年前,他和众人一样,视张勋的复辟为闹剧,而这一次他决心要亲手将溥仪送回“皇位”。9月21日,他在日记中道出了自己的计划:“蒋介石返南京,对日本抗议,张学良令奉军勿抵抗……佟揖先(即佟济煦,满族镶黄旗人,溥仪近身侍卫长)来,自言欲赴奉天,谋复辟事。余曰:若得军人商人百余人倡议,脱离张氏,以三省、内蒙为独立国,而向日本上请愿书,此及时应为之事也……”

郑孝胥不仅对日本有好感,还对当时新崛起的意大利法西斯领袖墨索里尼极为崇拜,认为意大利必将成为欧洲一霸。他常以“溥仪的墨索里尼”自居,甚至预言“大罗马帝国必将再兴,与未来的大清帝国,分霸东西,其天意乎”。

不过在整个复辟计划中,郑孝胥表现出的冷静与谨慎要多于狂热。“九一八”事变后的种种信号使溥仪大为兴奋,恨不得马上动身到东北去登基当皇帝,郑孝胥却劝住了溥仪,他说,如今沈阳形势不明朗,不必太忙,日本人如果真需要皇上,早晚会来相请,当下应先与各方联络,看看风向。

在郑孝胥的劝说下,溥仪放弃立即北上的打算,随后派刘骧业(负责清室交涉处事务)去找本庄繁(曾任张作霖的军事顾问,后被任命为关东军司令官),派佟济煦去东北联络遗老遗少们,同时又派商衍瀛(曾任翰林院侍讲兼京师大学堂预科监督)去联系那些有过来往的东北军将领。事情果然如郑孝胥所料,没过多久,日本关东军的人就亲自找上门了。

9月30日,溥仪忽然被日军华北驻屯天津司令官香椎浩平请到天津驻屯军司令部,在此等候溥仪到来的,一个是板垣征四郎的代表上角利一,另一个则是帮助溥仪逃离北京的前清遗老罗振玉。随后,几人具体谈及请溥仪前往东北复辟之事。

与此同时,溥仪收到罗振玉转交的宗亲爱新觉罗·熙洽的一封秘信。熙洽是满洲八旗的正蓝旗人,1928年东北易帜后,任吉林东北边防军副司令公署参谋长。“九一八”事变时,他代理暂时离开的东北边防军副司令兼吉林省主席张作相的工作。熙洽虽然毕业于日本的陆军士官学校,但一直作为排日官僚为众人所知。在“九一八”事变中,熙洽屈服于关东军的威胁,而后又发布了吉林省的“独立宣言”,从而改变了他的排日态度,暗中成为一个想要抓住机会复辟清朝的人。熙洽告诉溥仪,他将在吉林打开城门喜迎日军,让日军不费一枪一弹就得到吉林,还说等待了20余年的时机终于到来,请溥仪尽快回到“祖宗发祥地”主持大计。

“如果是帝国,我就去!”

从天津驻屯军司令部回静园的路上,溥仪心中盘算着“复位”的时间,想象着“登基大典”的场面,越想越高兴,“浑身血液都像沸腾了起來”,但回到静园后,立即被泼了一盆冷水,第一个表示反对的人,就是他的师傅——84岁的陈宝琛。

陈宝琛认为,溥仪一定是听了罗振玉等人的蛊惑才鬼迷心窍。同时他还表示,对于关东军的一个大佐的代表,也不能贸然相信。以陈宝琛为首的一派人认为,日本起决定性作用的还是文官,军人无论怎么折腾还是得听内阁的安排,没有决定权,尽管事实并非如此。

溥仪听了老师傅的这番话,非常不耐烦,并以熙洽的信为由,坚持要去东北。陈宝琛见溥仪态度如此,非常难过,沉痛地说:“天与人归,势属必然,光复故物,又岂非小臣终身之愿?唯局势混沌不分,贸然从事,只怕去得容易回来难。”

但很显然,此刻的溥仪已听不进这些话,他后来回忆说:“我看和这几个老头子说不通,就叫人催郑孝胥来,郑孝胥虽然今年七十一岁了,但在我眼里却是劲头十足的。他的‘开门户‘借外援‘三共论以及‘三都计划等等,已使我到了完全倾倒的程度。”

令溥仪没想到的是,郑孝胥也没有因为有日本人的支持而表现出过度兴奋,而是劝溥仪等待时机。实际上郑孝胥真正考虑的并非什么“时机”问题,就在几日前,他还在日记里信心满满地写道:“彼(民国)以双十为国庆,适二十年整矣。此诚巧合,天告之也;民国亡,国民党灭,开放之期已至!谁能为之主人也?计亚洲中有资格者,一为日本天皇,一为宣统皇帝。”他真正反对即刻北上的原因,是担心溥仪被罗振玉所垄断,“策立”之功被罗振玉夺去。可见,这个伪朝廷,还没建立,勾心斗角就已展开。

在“群臣”的反对声中,溥仪给了罗振玉与上角利一“暂不出行”的答复,但也在此期间颁布了几道“圣旨”,赏赐了投靠日军的张海鹏、贵福等汉奸。

没过多久,静园又将迎来一个神秘的客人,他就是在整个伪满“建政”计划中起决定性作用的土肥原贤二。这个代表关东军意向的日本军队实力派人物来到天津,亲自和溥仪进行会谈,使溥仪觉得复辟的梦想正在逐步实现,溥仪的期待更为强烈了。

在与土肥原贤二见面前,溥仪就听过许多关于他的传说,例如西方报纸将其称为“东方劳伦斯”,中国报纸也说他惯穿中国服饰,擅长中国语言。不过见到他本人后,溥仪之前对他的种种顾虑都打消了,因为眼前这个人看起来并没有劳伦斯那种狡诈与心机,他也没有穿中国服饰,而是身着一套日式西服,中国话也并不流利,还用了吉田忠太郎充当翻译。

溥仪在自传中这样描述土肥原贤二的外貌:“他那年是四十八岁,眼睛附近的肌肉已出现松弛的迹象,鼻子底下有一撮小胡子,脸上自始至终带着温和恭顺的笑意。这种笑意给人的唯一感觉,就是这个人说出来的话不会有一句是靠不住的。”

这次会面,他们只作简单问候便转入正题,土肥原贤二告诉溥仪,日军只对付张学良一人,“因为他把满洲三千万人闹得民不聊生,日本人的权益和生命财产也得不到任何保证,这样日本才不得已出兵”。土肥原贤二还表示,关东军对满洲领土绝无野心,只是“诚心诚意地要帮助满洲人民建立自己的新国家”,他希望溥仪不要错过这个机会,应尽快回到祖先的发祥地,亲自领导这个“国家”。同时,他还向溥仪保证,这个“国家”将与日本签订盟约,领土受日本的保护,而溥仪作为“元首”,一切皆可以自主。

溥仪此前的种种顾虑完全打消了,而他心中还有一个重要的问题必须弄清楚,那就是土肥原贤二口中的“新国家”究竟是什么样的“政体”?他问土肥原贤二:“我要知道这个国家是共和,还是帝制?是不是帝国?”

土肥原贤二说:“这些问题可以到沈阳后再解决。”

但溥仪不从。他说:“如果是复辟,我就去,不然的话,我就不去。”土肥原贤二听后微微一笑,答道:“当然是帝国,这是没有问题的。”

“如果是帝国,我就去!”溥仪终于得到了自己想要的答案。

土肥原賢二也很满意,对溥仪说:“那么,就请宣统帝早日动身,无论如何要在十六日以前到达满洲。详细办法到了沈阳再谈。

这次会面后,溥仪已决心北上。其间,陈宝琛仍然苦苦相劝,国民党方面也来人劝其不要附逆,并表示可以考虑将其送回紫禁城,恢复优待条例,但溥仪皆充耳不闻。

与此同时,土肥原贤二也没闲着,首先是溥仪与日方会面的事很快被报纸披露,接着土肥原贤二又自导自演一出给静园寄炸弹吓唬溥仪的计谋,令溥仪感到继续呆在天津全无安全感,不得不尽早动身。溥仪决定出逃后,土肥原贤二用上了老招数,收买当地流氓制造骚乱,以掩护他顺利离开天津。

11月10日,一切按照计划进行,天津爆发严重骚乱,日本租界和邻近的中国管区一带整日戒严,这就给溥仪出逃造成极为顺利的环境。因为任何中国人的车辆都不能通过,而溥仪、郑孝胥等人所坐的车辆只要给日本卫兵打个招呼,就能顺利通行。他最后被送至码头,乘船偷渡过渤海,一路北上,前往位于辽东半岛底部的营口。

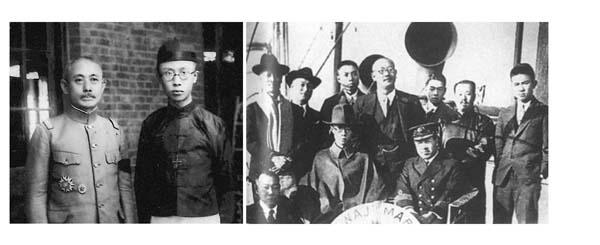

溥仪逃离天津一事属于绝密行动,只有关东军首脑等军中少数人知道。现在还留存着一张溥仪等人在日本大连汽船株式会社的“淡路丸”号轮船上所拍下的珍贵照片。当时碰巧有船员拿着相机,可是只剩一张胶卷了。这张照片拍摄于11月12日下午2时左右。郑孝胥穿着儿子郑垂的西装,这是郑孝胥第一张也是唯一一张身穿西装的照片。乔装打扮的溥仪,戴着礼帽,身披披风端端正正地坐在甲板的椅子上。

溥仪一行人在11月13日早上9时左右到达营口。在港口,溥仪没有见到他期待的前来迎接的满洲民众,只有关东军派来的几名日本人。溥仪开始为自己的处境担忧,他感到前途黯淡。一行人从营口转乘火车,到达位于鞍山和海城之间的汤岗子温泉,随后被带入“满铁”经营的对翠阁。溥仪被安排住在这座高级旅馆二楼的西式房间内,事实上是处于被软禁的状态。军部立即向关东厅、奉天总领事、“满铁”等日本重要的有关方面发出了通告。

十里洋场战火起

溥仪终于回到了自己祖先的发祥地东北,日军建立“满洲国”阴谋中的最重要一环完成了。但此刻的溥仪却兴奋不起来,因为到了关外他才知道,原来关东军连“新国家”的“国体”都还没定下来,他的地位变得极其尴尬。

1932年2月23日,溥仪在前肃亲王公馆会见了到访的板垣征四郎。板垣征四郎代表关东军第一次向溥仪报告了“满洲新国家”的“政体”。溥仪在回忆录中写道:

我气得肺都要炸了。我的手颤抖着把那堆东西(《满蒙人民宣言书》、五色的“满洲国国旗”)推了一下,问道:“这是个什么国家?难道这是大清帝国吗?”

我的声音变了调。板垣征四郎照样不紧不慢地回答:“自然,这不是大清帝国的复辟,这是一个新国家,这是东北行政委员会通过的决议,这个委员会代表满洲群众,一致推戴阁下为新国家的元首,就是‘执政。”

听到从板垣征四郎的嘴里响出一个“阁下”来,我觉得全身的血都涌到脸上来了。这还是第一次听日本人这么称呼我呢!“宣统帝”或者“皇帝陛下”的称谓原来就此被他们取消了,这如何能够容忍呢?在我的心里,东北二百万平方公里的土地和三千万的人口,全抵不上那一声“陛下”呀!

板垣征四郎简单地将“国号”为“满洲国”、“国体”是“民主共和制”、政治为“民本主义”、“元首”为“执政”、“国旗”是“新五色旗”、年号为“大同”等事项告诉给了溥仪。

1932年2月23日,对溥仪来说是一个终生难忘的屈辱日。溥仪安慰自己说,这是“屈蠖求伸之计”,他把尺蠖为了向前行而不得不弯曲身体,用来比喻自己为了更大的发展不得不先屈服。“屈蠖求伸之计”从那一刻起,便成了溥仪面对关东军的行为准则。

在那以后,溥仪有一段时间被关东军司令官称为“执政”,他内心一定是感到非常屈辱的,但是他绝不表现出愤怒的样子。

不过,有一点是可以肯定的,那就是无论共和还是帝制,伪满“建政”都势在必行。关东军深知公开“建国”势必引起国民政府强烈反对,甚至引发国际事件,所以必须在此前搞出一点事出来,转移一下中国政府和国际的视线,这个任务自然又由日本特务机关来完成。

这次负责制造事端的主谋为田中隆吉,他曾担任驻上海武官。而他搞事的地点也选择在上海,没有比这个十里洋场更适合的地方了,这里一旦事发,必定能将列强的注意力吸引过来,趁着这个机会,满洲的“新国家”建立工作就能得以顺利推进。田中隆吉将这项计划的具体操作交给了一位男装丽人——大名鼎鼎的女间谍川岛芳子。

川岛芳子与前清渊源深厚,她的中文名叫金碧辉,是清朝肃亲王善耆第十四女。善耆为宗社党领袖之一,清亡后一直从事复辟活动,并将这个女儿拜给从事“满蒙独立运动”的日本浪人川岛浪速做养女,故得名川岛芳子。和不少前清遗老遗少一样,川岛芳子从小接受“复国”思想的洗脑灌输,同时又将大清复辟的希望寄托于日本,于是开始为日军从事谍报工作。

早在1932年1月18日下午,川岛芳子就用上日本特务百试不爽的老招数,先唆使两名日本日莲宗僧人与3名日本信徒到毗邻上海公共租界东区(杨树浦)华界马玉山路的三友实业社总厂去生事,发生冲突后,她又指使已被收买的当地流氓去扩大事端,最终造成流血事件,日方一人死亡,一人重伤,由于行凶者未被抓获,日本马上指控凶手是中国人的工厂纠察队。

两天后,三友实业社被日侨纵火焚烧,并有一名华人巡捕遭砍死,事件进一步扩大。

1月28日夜晚11时30分,日军向闸北中国驻军发起攻击,驻守当地的第19路军第78师156旅翁照垣部奋起反抗,随即前来接防的宪兵第6团一部也加入战斗,上海战火被点燃,“一·二八”事变爆发。上海的战事成功吸引了国际注意力,而千里之外的满洲,一场“建国”丑剧亦在紧锣密鼓地进行。

傀儡政权粉墨登场

溥仪后来回忆起自己当时的心态时说:“占据我全心的不是东北老百姓死了多少人,不是日本人要用什么方法统治这块殖民地;它要驻多少兵,要采什么矿,我也一概不管。我关心的只是要复辟,要他们承认我是个皇帝。如果我不为了这点,又何必千里迢迢跑到这里,又何必肯于受到封鎖和挟持呢?我如果可以不当皇帝,我在世界上的存在还有什么意义呢?”

此时前清遗老中最清醒的还是陈宝琛,这位老夫子以风烛残年之身,千里迢迢赶赴旅顺,对溥仪做最后一次教导:“共和、总统之说,皇上万不可应,若非复位以正统系,皇上将无以对待大清列祖列宗在天之灵!”

溥仪虽然也愤恨土肥原贤二和关东军欺骗了自己,但终究鬼迷心窍,不肯回头,陈宝琛只能郁郁返回天津。陈宝琛的旅顺之行表明其是反对溥仪参加伪满政权的,但他亦不愿割断与溥仪的感情纽带,伪满洲国成立后,他一方面拒绝接受“府中令”伪职,另一方面,他在生命的最后几年里,依然为溥仪“入主中原,重振大清”的“复辟伟业”奔走联络。直到1935年3月5日,这位末代帝师带着他未竟的大清迷梦离开人世。

1932年2月25日,“东北行政委员会”向内外公布了“新国家”的“政体”。

3月1日上午9时,“东北行政委员会”又发布了“满洲国建国宣言”。关东军参谋片仓衷在当天的《满洲事变机密策略日记》中写道:“现在虽然只剩下迎接执政就任,但不得不说新国家前途艰难。”

的确,对于关东军来说,溥仪的态度如何,是“满洲国”能否顺利建立的最大不确定因素。关东军甚至担心,溥仪究竟会不会老老实实地出席“执政”就任仪式?

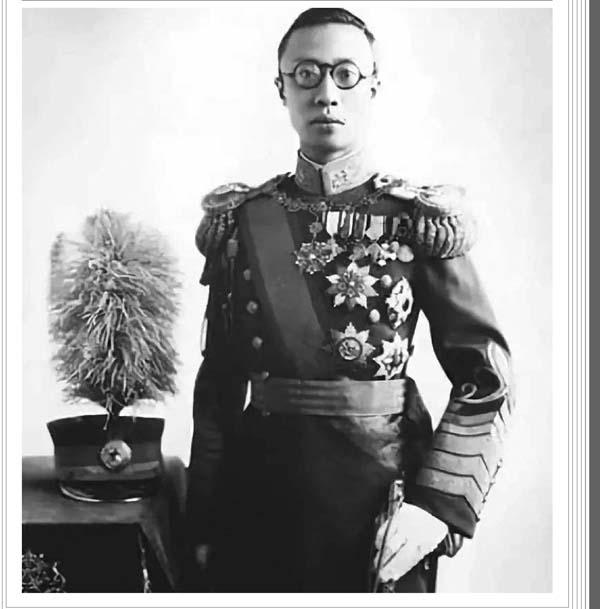

不过,他们的担心是多余的。3月9日,溥仪正式就职“政府执政”,郑孝胥为“国务总理”,年号“大同”,长春改为“新京”。

两年后,“满洲国”改为“满洲帝国”,溥仪如愿以偿地由“执政”变成了“皇帝”,年号“大同”改为“康德”,然而“满洲帝国”终究不是大清帝国,即使是“皇帝”,也不过是日本人的儿皇帝。

多年以后,溥仪再记起伪满“建政”的那一天,感慨万千:“三月九日和我一起登场的,从某种意义上说,都是傀儡。但同时又都具有灵魂,而且各有一套理论,作为升官发财或为复辟满清为目的的行动根据,各有具体的思想活动,使他甘愿听从摆布并自以为得计。”★

下期预告:伪满十三年(二)——伪满洲国的朋友圈

(责编/闻立 责校/袁栋梁 来源/《溥仪的另一种真相:秘藏在日本的伪满皇宫最高机密》,中田整一著,喜人影雪译,上海人民出版社2009年9月第1版;《一场“建国”丑剧正在上演》,周渝/文,《国家人文历史》2017年第13期)