基于工匠精神培养高职学前教育学生职业能力

2020-08-12王文军单洪文

王文军,单洪文

(营口职业技术学院,辽宁 营口 115000)

工匠精神是高职学生应当具备的基本素养,高职院校应运用良好的职业教育氛围激发学前教育专业学生的职业意识,促进学生主动钻研专业技能,引领学生找到自我提升的着力点,达到进一步完善职业教育体系,丰富学前教育专业实践教学,满足学生职业能力成长的需要。

一、高职学生“工匠精神”与职业能力的内涵

(一)“工匠精神”的定义

“工匠精神”是一种职业精神,它是职业道德、职业能力、职业品质的体现,是从业者的一种职业价值取向和行为表现。“工匠精神”的基本内涵包括敬业、精益、专注、创新等方面的内容。工匠精神表层意思是工匠对自己产品的精雕细琢和追求完美,是追求卓越价值理念的直观体现。工匠精神不仅体现在精雕细琢方面,也是不断创新精神的重要体现。首先,工匠精神的本质是注重细节,力求所有工作做到完美,愿意围绕细节进行反复修改[1]。其次,工匠精神具有严谨、认真、敬业特征,工匠对产品采取严格的检验,力求精益求精。再次,工匠精神包涵追求创新,在专业领域不会止步不前。第四,工匠精神还具有淡泊名利的特征,它源于心灵深处对行业的热爱,只想单纯地把技术做到极致[1]。

(二)职业能力的定义

职业能力是从事某种职业应当具备的各种能力的统称。职业能力主要有专业知识、专业技能、职业态度,以及在特定的职业情境下表现出的知识类化与迁移的能力。职业能力包涵显性职业能力和隐性职业能力两个层面。显性职业能力主要表现为胜任某个具体职业必需具备的基础能力,如职业领域的学习能力、文字和语言运用能力、判断思维能力等[2]。从深层次来看,职业能力还包括人际交往能力、团队协作能力、对环境的适应力等,这些体现为隐性职业能力。

二、基于工匠精神培养学前教育专业学生职业能力的重要性

(一)提升学生显性职业能力

基于工匠精神的高职学前教育专业可以把培养学生的职业技能与优化学生的职业态度、价值观紧密结合起来,引导学生树立正确的职业价值取向,促进学生更深刻地理解学前教育专业的内涵与发展前景。在工匠精神的引领下,学生的显性职业能力得到较大提升,学生可以自主学习知识、技能,养成良好的学习习惯。高职学生在学校学习的主要任务是掌握学前教育的理论知识。培养学生的工匠精神,更强调学生积极参与校内实训活动,激发学生的创新意识。在工匠精神引领下,学校和教师可以强化学前教育专业理论知识教学,激发学生的自主学习意识,引导学生主动学习与专业相关的基本知识和基本技能[3]。

(二)提升学生隐性职业能力

工匠精神的引领下,学生的隐性职业能力得到大幅度的提升,学生隐性职业能力的内容主要包括对职业深层的理解,进行职业领导技术、技能创新,开展职业领域的科学研究等方面的能力。隐性职业能力的重要成分是创新能力,要求学生在显性职业能力的基础上不断提高自身能力水平,以便满足更复杂的职业发展需要。高职院校对学前教育专业学生广泛地开展工匠精神教育,有助于转变传统的教育理念,进一步为学生营造良好的专业教育教学活动氛围,通过工匠精神的培育,学生更加了解专业,学习目标更加清晰。这对于引导学生树立正确的人生观和价值观,明晰从事幼儿教育的职业道德,将职业道德内化于心,引导学生爱岗敬业,促进学生遵守职业规范,让学生感受工匠劳模与优秀教师的风采有重要的意义。学生在良好的职业行为示范引领下会更好地规划职业前景,主动开展专业技能实践活动。

三、高职学前教育专业学生职业能力现状分析

(一)调研过程简述

为了更好地了解学生的职业能力现状,本文围绕高职学前教育专业学生的职业能力设计了调查问卷。问卷根据职业能力的内涵与结构进行问题设置,题目主要包括学生基本情况、学生对专业的兴趣、学生对职业能力的认知程度、学生的职业能力水平、学生职业能力培养的策略等。调研对象选择某高职学前教育的400名学生,其中高职一年级学生175名,二年级学生178名,三年级学生47名,其中男生18名,女生382名,该被试人员结构与当前高职学前教育专业学生的男女比例相吻合。

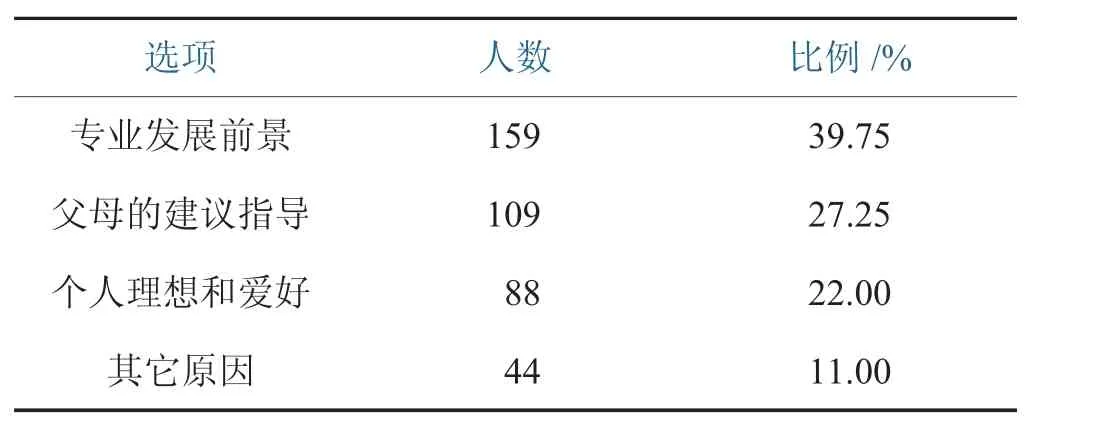

(二)学生对专业兴趣方面认知

高职学前教育专业学生对学习兴趣普遍较为浓厚,学习兴趣满意度在中等偏上,被测试对象中有39.75%学生选择学前教育专业的主要原因在于学生认为该专业的就业前景较好;有27.23%受到父母的影响,还有22.00%的学生受个人理想和爱好影响。选择其它原因的人员占到11.00%左右(见表1)。大多数学生选择学前教育专业具有主动性,无论是学生本人还是家长都认为该专业是一个不错的选择。从统计结果看,学生对学前教育专业非常满意和满意的人数分别为45人、186人,在此次统计调研中只有约5%左右的学生对本专业非常不满意[4]。

表1 高职学生选择学前教育专业的主要原因

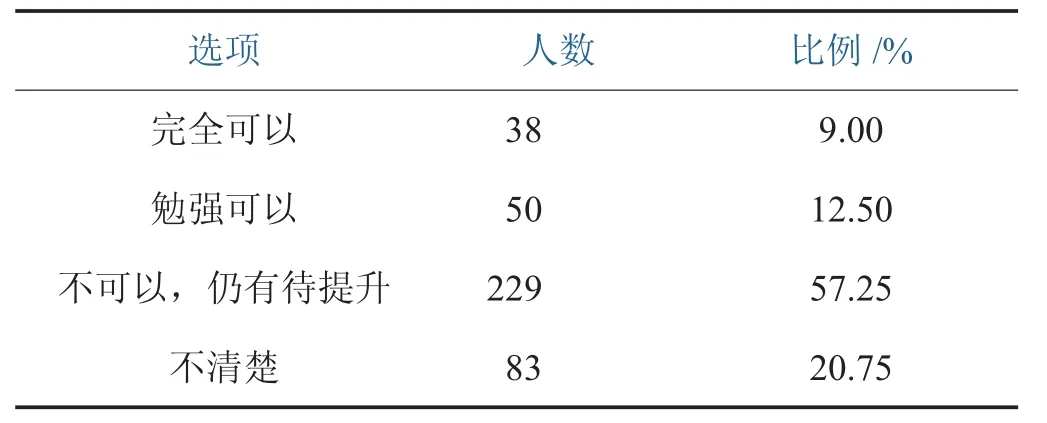

(三)对职业能力认知不充分

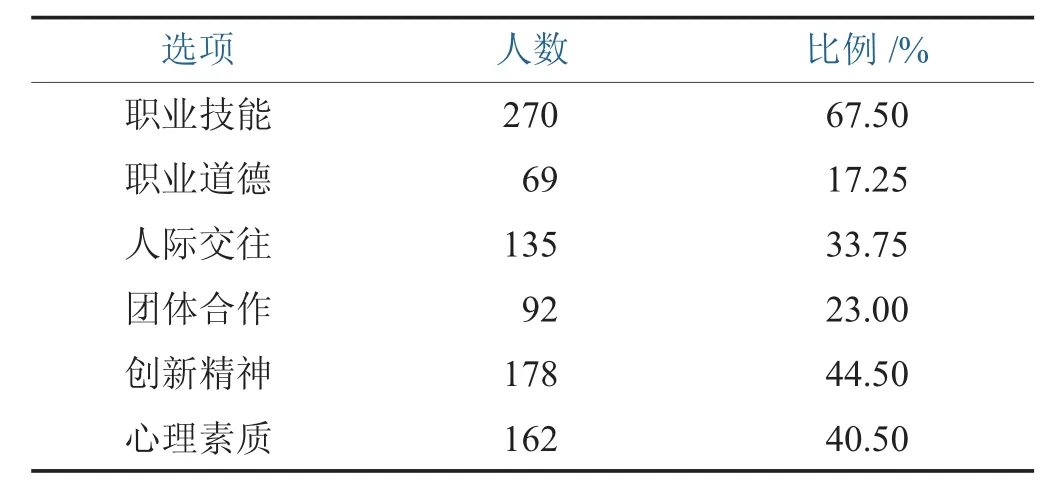

高职学前教育专业学生对职业能力的内涵认识还不够充分,绝大部分学生往往重视职业技能的训练,没能对职业能力的内涵进行清晰的概括分析,学生对职业意识、职业理想、职业道德与工匠精神的内涵缺少必要的了解,学生普遍没有树立从事学前教育工作的职业理想,对学前教育专业的模范人物了解的相对较少。这说明高职院校没能在学前教育专业日常教学中广泛开展职业能力教育,不能运用典型人物激发学生的职业精神。目前绝大多数高职学前教育专业的学生认为自己的职业能力可以达到用人单位的要求,部分学生认为自己的职业能力还需进一步提高(见表2)。三年级学生经过实习后大多数认为自己的职业能力还达不到用人单位的要求,自身还需有很大提高,极少学生对职业能力成长持不清楚的态度。但是,学生对自身还需要提高哪些职业能力这一问题回答得不够清晰和全面,学生依次选择的是提高自己的专业技能、合作意识、心理素质与他人沟通的能力(见表3)。

表2 高职学生对适应用人单位要求方面的认知

表3 学前教育专业学生认为还要提升哪方面素质

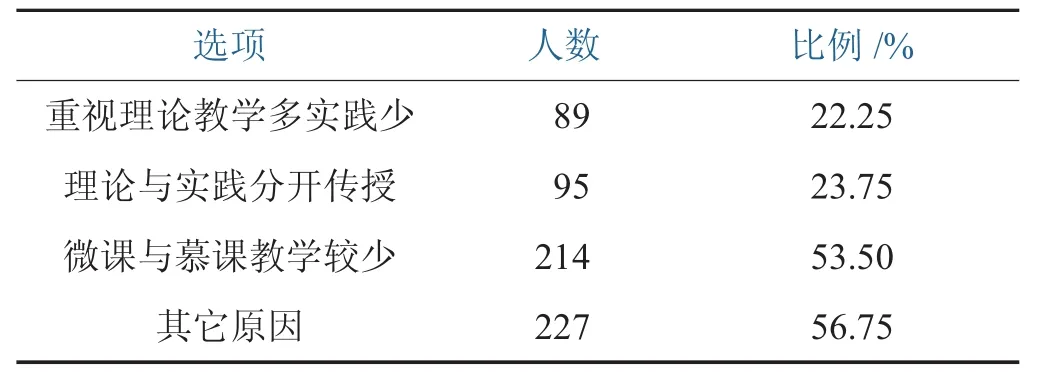

(四)高职教育教学存在的问题

通过调查问卷发现,高职院校对学前教育专业的学生更重视显性职业能力的培养工作,没能充分地重视隐性职业能力的教育教学。26.16%的学生认为高职院校对学前教育专业学生的职业能力的培养力度不够,40.12%的学生认为高职院校对学前教育专业的学生只开设了必修专业课,还缺乏丰富的选修专业课,选修课程的内容不丰富,绝大部分学生认为已经开设的选修专业课与就业的联系不足。教师在教学的过程中还要更广泛地渗透与学前教育工作相关的专业信息[5]。

(五)学生对专业教师较为认可

目前高职学前教育专业学生对教师的职业能力较为认可,学生对专业任课教师的职业能力持积极肯定的态度(见表4)。学生认为专业课教师具备良好的职业能力,只有1.52%的教师不具备专业理论知识和技术实践能力。25.34%的学生认为教师过于注重理论授课,还有约35.39%的学生认为教师授课的内容还有待进一步深化,学生在掌握理论知识的同时,更迫切要求能够有更多的实践机会[6]。

表4 学校教师的职业能力情况

(六)学生对职业能力的需要更明确

学生经过实践实习等教学活动后,对证书的重视程度提高,对去相关单位实习的机会也越发重视。学生希望主动提高自己的职业技能,希望学校多设置培养学生职业能力的专业课程,希望通过校企合作的方式得到更多见习、实习的机会[7]。新时代高职学前教育专业学生对慕课与微课教学资源有着更加广泛的现实需要。学校应提供丰富的视频信息教学资源,搭建围绕职业能力的良好教育教学实践平台,从而在信息化的环境下不断学习专业技能知识。

四、基于工匠精神培养学前教育专业学生职业能力策略

(一)优化学生思想及价值观

在社会经济转型发展、学生思想理念多元化的当下,应当紧紧围绕社会主义核心价值观开展职业理想教育,引导学生深刻体会核心价值观对学生行为的指导作用。弘扬社会主义核心价值观是高职教育的重要职能,高职院校应当把培养新时代的高素质技能人才作为重要的教育教学任务。首先,将社会主义核心价值观融入到教学的全过程,围绕敬业理念对高职学生的行为表现进行评价,培养学生具有克己奉公,忠于职守,服务人民的社会主义职业精神[8]。其次,结合职业背景在校园广泛开展弘扬社会主义核心价值观的活动,围绕爱岗、敬业、团结、友善,组织开展团队性、创新性、互动性和有职业情境的职业实践活动,在良好的校园职业背景氛围下提高学生的钻研意识,帮助学生将核心价值观内化于心。

(二)完善职业教育体系

为了更好地实现职业能力培养目标,高职院校学前教育专业需要进一步完善职业教育体系。首先,把职业技能教育与职业道德教育结合起来,运用一系列行业典型的人物事迹为学生树立榜样,鼓励学生见贤思齐,不断钻研业务技能,在职业性的情境中自主发现问题和提高能力素质。其次,优化学校教育管理方式,创新学校教育教学方法,从培养学生的工匠精神出发设置理论教学、实践课程,在良好的校企合作背景下为学生提供更多职业实践的空间[9]。第三,将工匠精神贯穿于思想政治教育、专业渗透、实践锻炼等方面,进一步加强对学生的日常管理,形成综合性的职业能力培养体系。

(三)优化职业能力评价机制

完善高职学前教育专业教学的评价机制,找出教学存在的问题,可以为提升学前教育教学的质量提供重要的保障。高职院校的学前教育专业的职业能力评价体系还有待进一步完善。首先,应当建立智能化、信息化的教学评价系统,全面收集学生的各种数据信息,着力以客观性的数据描述分析学生学习的主要问题。其次,以科学的方式对学前教育专业学生的职业能力情况进行评价,重点围绕学生的职业态度、价值观、职业动机等进行客观的评价。第三,联系实际重点对学生进行考评,保证考评结果的客观性,指出学生的努力方向,从而促进学生主动地学习专业知识,提高专业素养[10]。

综上所述,学生职业能力的培养不是单纯地以促进学生就业为出发点,应当进一步在工匠精神的引领下促进学生对学前教育专业有正确的认知,鼓励学生以有效的措施自主提高职业能力,注重引导学生在校园良好的文化背景下不断钻研业务知识,自主养成良好的职业态度与价值观。