新时代大学生网络自我表现行为驱动因素的实证研究

2020-08-12林雪

林 雪

(福建师范大学马克思主义学院 福建·福州 350117)

0 引言

近年来,微博、微信等互联网社交平台(以下简称“社交平台”)已经成为人们生活中的重要组成部分。社交平台独特的文化、价值体系对大学生的学习、生活产生了深刻影响。研究表明,自我表现是人们使用社交媒体的主要动机之一。[1][2]大学生使用社交平台表现自我尤其普遍。同时,新媒体技术的即时性与快捷性、平等性与交互性、虚拟性与匿名性等特点,突破以往大学生民主管理参与方式在时空、身份、场景上的限制,提供了人人皆是参与者,皆有权表达观点的对话平台,极大激发了大学生通过社交平台表达自身诉求的欲望。这为高校深化管理体制改革,引导学生参与学校民主管理带来了新机遇。

为此,我们对社交平台上大学生的个人和人际两个层次的可能指标进行验证其在社交平台上的积极自我表现行为。其中,个人层面,我们将考查公我意识和私我意识对大学生在社交平台上的行为差异,探究大学生公我意识是否会对积极自我表现产生正向影响,私我意识是否又会产生消极影响;人际层面,我们将探究大学生的真实朋友在社交平台上人际关系中的相对存在是否会对积极自我表现造成消极影响。

1 数据、变量与方法

1.1 数据采集

2019年2月发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国网民规模达8.29亿人,[1]其中以10-39岁群体为主,占比达74.7%,[2]本研究主要调查对象的年龄是介于该年龄段的大学生群体。以发放调查问卷和网络问卷的方式对福建省高校大学生进行调查。最终,共收集有效样本量823份,有效问卷为802份。其中,大一、大二、大三和大四的学生占比分别为24.2%、29.1%、33.2%和13.6%,在专业类别中,人文科学、社会科学和理工农医的占比分别为41.4%、31.3%和27.3%。政治面貌方面,29.7%为中共党员,70.3%为共青团员或者其他身份。

1.2 变量

根据前文分析,本研究主要包含4个变量,公我意识,私我意识,真正好友比、积极自我表现。在公我意识和私我意识方面,本文拟采用Scheier和Carver(1985)所提出的一般人群自我意识量表中的相关子项目进行测量。[3]公我意识和私我意识采用李克特量表(1=非常不同意,5=非常同意)形式进行考察。通过信效度分析,其内部一致性 系数分别为0.868及0.797。真正的好友比是社交平台上的真正好友数量与总的好友数量的比例。经过分析,其呈正态分布,因此,本研究可以使用其平方根。2011年,Kim和Lee提出了四个子项目用于测量积极自我表现。[4]这些项目主要是为了评估用户有选择和积极的通过分享照片、更新状态、参与活动等方式进行自我表现的程度。积极自我表现采用李克特量表(1=非常不同意,5=非常同意)形式进行考察。通过信效度分析,其内部一致性 系数为0.953。

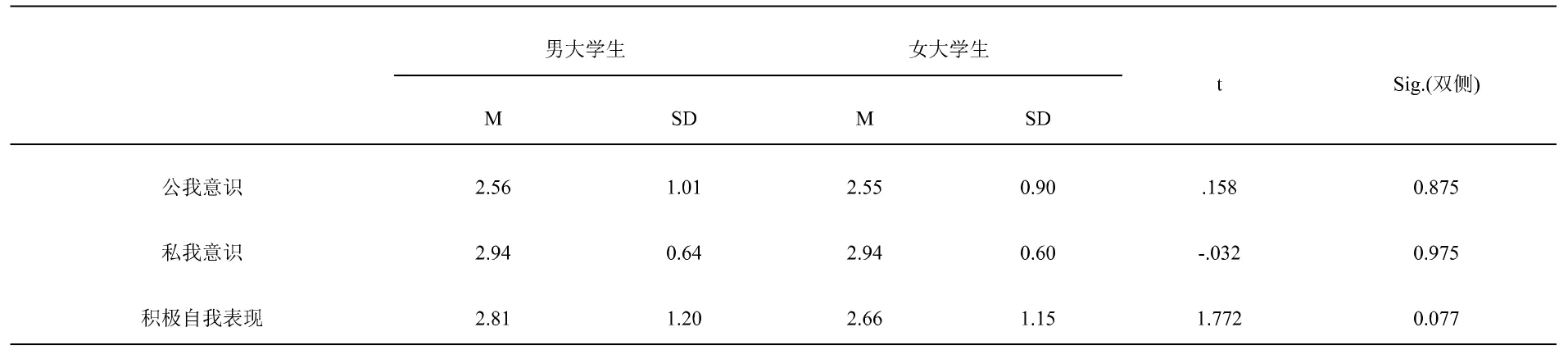

表1 不同性别大学生自我意识以及积极自我表现比较

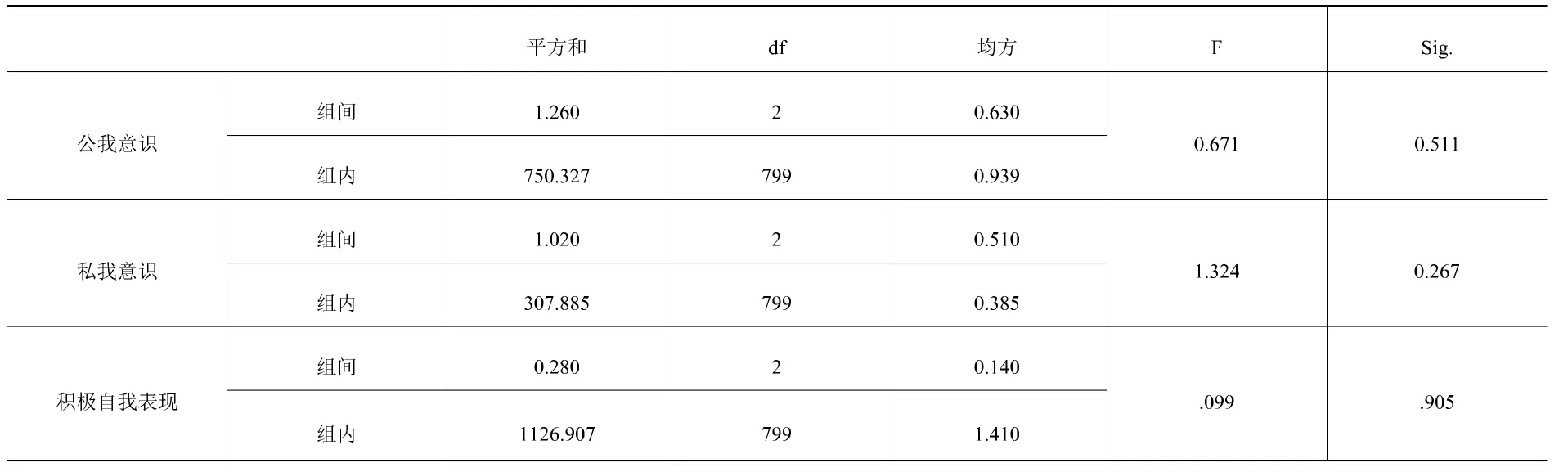

表2 不同专业大学生自我意识以及积极自我表现比较

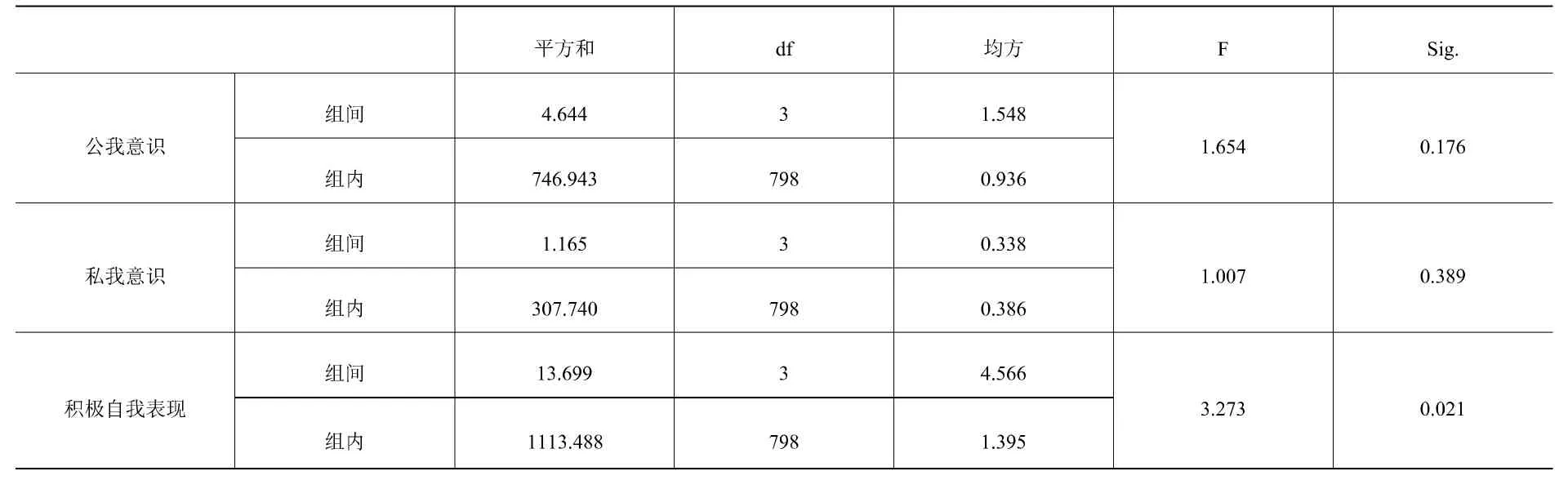

表3 不同年级大学生自我意识以及积极自我表现比较

1.3 数据分析方法

本文将采用SPSS软件作为数据分析工具,结合描述性分析、信度分析、独立样本T检验、单因素方差分析以及回归分析等方法,对所收集的数据进行分析。

2 实证结果

2.1 大学生使用社交平台的基本情况

根据对大学生使用社交平台的基本情况进行统计,大部分的大学生已从2年前开始使用社交平台;其次,大学生每天在浏览社交平台的时长主要集中于“1-2小时”(194,24.19%)以及“2-3小时”(393,49.0%);在每天阅读社交平台上好友动态的频率方面,“1-3次”“4-6次”“7-9次”均在平均水平以上;同样地,大学生平均每天在社交平台上发布“1-3次”(46.13%)或“4-6次”(48.5%)动态。

2.2 不同性别大学生自我意识以及积极自我表现的差异

本研究使用独立样本T检验对不同性别的大学生在社交平台上的自我意识以及积极自我表现的差异进行分析(见表2),分析结果表明,在方差齐性的条件下,男女大学生在社交平台上的公我意识(t=.158,p>.05)、私我意识(t=-.032,p>.05)以及积极自我表现均无显著差异(t=1.772,p>.05)。

2.3 不同专业大学生自我意识以及积极自我表现的差异

本研究使用单因素方差分析方法对不同专业类别的大学生在社交平台上的自我意识以及积极自我表现的差异进行分析(见表3),分析结果表明,不同专业类别的大学生的公我意识、私我意识以及积极自我表现均无显著差异(p>.05)。

2.4 不同年级大学生自我意识以及积极自我表现的差异

本研究使用单因素方差分析方法对不同年级的大学生在社交平台上的自我意识以及积极自我表现的差异进行分析(见表4),分析结果表明,不同年级的大学生的公我意识以及私我意识均无显著差异(p>.05);但是,不同年级的大学生的积极自我表现存在较小的差异性(Et a平方=.012,p<.05)。

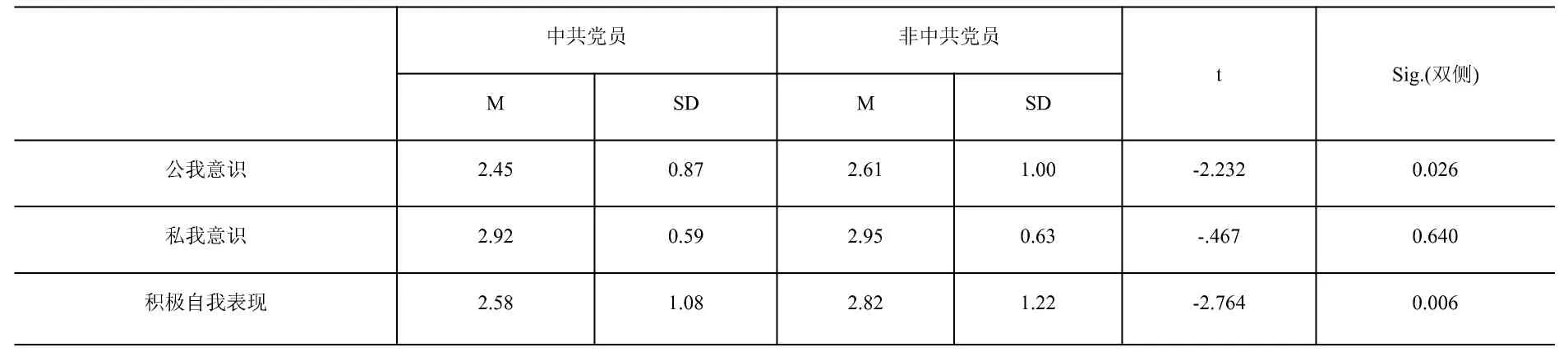

表4 不同政治面貌大学生自我意识以及积极自我表现比较

表5 不同性别大学生积极自我表现比较

2.5 不同政治面貌大学生自我意识以及积极自我表现的差异

本研究使用独立样本T检验对不同性别的大学生在社交平台上的积极自我表现的差异进行分析(见表5),分析结果表明,在方差齐性的条件下,不同政治面貌的大学生在社交平台上的私我意识无显著差异(t=-.032,p>.05);但是,在公我意识(t=-2.232,p<.05)以及积极自我表现均有显著差异(t=-2.764,p<.05)。

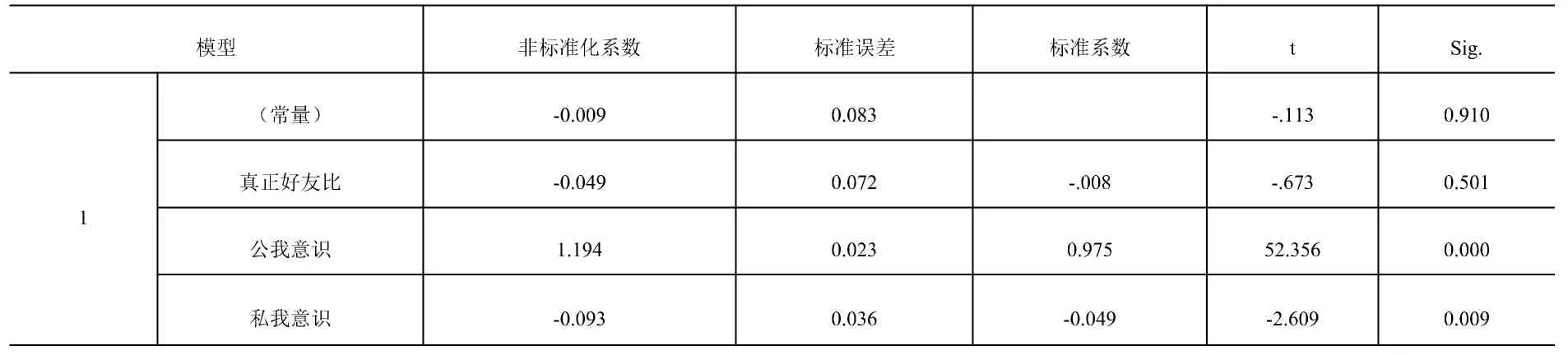

2.6 自我意识和真正好友比与积极自我表现的关系

本研究采用多元线性回归分析方法就公我意识、私我意识、真正好友比与积极自我表现的关系进行验证(见表6)。结果显示,真正好友比、公我意识与私我意识三个联合变量共同解释了88.1%的变异,F(3,798)=1984.749,p<.000.其中,公我意识与积极自我表现的关系呈正相关,t=52.356,p<.000;私我意识与积极自我表现呈负相关,t=-2.609,p<.05;但是真正的好友比与积极自我表现的关系并未得到验证,t=-.673,p>.05。

3 结论与建议

本研究的调查对象为社交平台的核心群体——大学生,相关调查结果表明:一社交平台提供的匿名性较强的符号化交往方式,为大学生提供了展示自我和表达心声的新空间,成为大学生日常社交工具之一。[5]同时也为大学生参与高校民主管理构建了“广泛参与、多向互动、多元共存”的多样化组织载体。二大学生党员在公我意识和积极自我表现上均显示出高于其他学生群体的明显特征,说明他们力图通过社交平台建立积极良好的公众形象,发挥了党员学生的示范引领作用。三大学生的公我意识与积极自我表现呈正相关,私我意识与积极自我表现则呈负相关。说明不同学生群体的心理特征与网络社交平台上的行为差异息息相关,学校管理者如何有效引导学生正确、理性地参与学校民主管理,对于管理的质量、广度和深度有着显著影响。

有鉴于此,我们提出如下的对策建议。一建立多元融合的大学生参与高校民主管理的集成式社交平台。针对传统渠道单一、覆盖面过窄、参与效率低等问题,转变技术优势为管理优势,将新媒体平台的不同功能和学生的不同参与渠道结合起来,打造一个功能丰富、分类合理、互联互通的大学生参与高校民主管理的集成式社交平台。二转变管理思维创设大学生参与高校民主管理的良好制度环境。大学生通过社交平台参与高校民主管理,是学生寻求网络支持,树立良好形象,提升心理获得感的积极自我表现行为。只有当这种积极自我表现成为广泛、自觉的行为时,才能真正发挥大学生群体在学校民主管理中的作用。三发挥大学生网络意见领袖在大学生参与高校民主管理中的引领作用。通过大学生网络意见领袖的深度介入,发挥他们由点及面的带动引领作用,深化拓展学生参与学校民主管理的广度和深度。同时加大对意见领袖的媒体素养、法律常识和社会责任的培养教育力度,提高他们的理性分析能力、法治意识和道德素养水平,最大限度地发挥其引领功能。