人类学主要流派婚姻研究的理论轨迹评析

2020-08-11刘军君

刘军君

人类社会为调节两性关系而创设的基本制度是我们熟悉的婚姻。有别于牝兽交合,在人类历史中,婚姻使性的结合得到认可,使共同抚育婴孩的机制得以确立,使众多家庭可以通过姻缘关系得以联合形成社会,又使原生家庭由此分割,因而从19世纪中叶起,婚姻就被若干学派先后置于亲属制度、社会结构、仪式过程、性别分工等不同领域下观察审视、调查研究,最终形成各派在婚姻定性释名、分门别类、功能作用、发展演绎等方面的各异见地与阐述。每一次转向皆伴随着社会变迁、思潮变化,事关学科发展的前进性、专门化方向,婚姻研究因此成为人类学最为著名和复杂的部分,占据核心地位。尤其是时至今日,当部分国家和地区已实现同性婚姻合法化,某些社会甚至将“机器人妻子”推向市场,婚姻本身显然已历经意识形态巨变,值得重新检视、认真考量。那么,抻开西方人类学主流学派思考的经线,梳理婚姻理论自产生以来的研究脉络,分析不同学派看待婚姻的视角以及品评他们的洞见或缺陷,对深化当代人类学婚姻认识当足资借鉴,具有述往思来之用。

一、古典进化论与反进化论

一般认为,是古典进化论将人类学推上了历史舞台,这支被喻为“达尔文之子”的学派深受生物学启迪,产生伊始便有着揭开人类起源与进化面纱的强烈意愿,因而最早问鼎人类婚姻家庭,反进化论阵营则由美国历史特殊论和法国年鉴学派的学者组成。

(一)古典进化论

诞生于19世纪中叶的古典进化论是人类学第一支理论流派,具开疆之绩。其时,适逢当时最具革命性的理论——生物进化论问世。理论家便立即将达尔文《物种起源》(The Origin of Species)中生物进化的思想延用到人类社会当中,将社会类比为与人体一样的“超有机体”,期冀用婚姻的不同形式为人类社会的持续进步提供证据和为人类的发展做出历史分期。

处在这一思潮开端的无疑是瑞士法学家巴霍芬(J.J.Bachofen)。他依据西方古典文献和希腊神话有关大母神“德墨忒尔”(Demeter)的记载,建构出一个史前人类通过母亲追认后裔,建立母系继嗣和亲属制度,家庭由女人掌权的母权时代,首次提出“母权制”(Mother Right)概念,并认为“母权制是人类发展的必然阶段和中间阶段”,创家庭史研究之先河。然而,在巴霍芬看来,母权制只是自然的初级实现,在此之前应该存在一个更自然的“最初状态”,即“杂交时代”,人们实行更加野蛮、完全无序的群婚制(Hetaerism);在此之后,随着人性不断地自我超越和文明的发展,母权终被父权取代,“俄狄浦斯(Orestes)弑母无罪”即是标志,父权最终获胜。①[瑞]巴霍芬:《母权论:对古代世界母权制宗法性和法权性的探究》,孜子译,北京:三联书店,2018年,第1—42页。秉持着这种“人类文明总向更高阶段发展”的进化思路,巴霍芬从父权追溯到母权,又从母权追溯到杂交。

紧随巴霍芬的是英国人类学家麦克伦南(J.F.Mclennan),但他本人及其著作《原始婚姻:关于婚姻仪式中抢劫形式起源的研究》(Primitive Marriage)的态度是批判梅因。就在1861年巴霍芬出版《母权论:对古代世界母权制宗法性和法权性的探究》(Matriarchal Theory)的同时,英国法学家梅因(Henry Summer Maine)也出版了一部影响巨大的著作《古代法》(Ancient law)。与巴霍芬的认识正相反,梅因认为人类历史上任何种族都以父权开端,父权制才是最初的家庭模式。观点一出立即受到麦克伦南反驳,他认为人类社会始于杂交群,原始社会因戕伐女婴造成部落内女性减少、男性过剩,从而产生共妻婚(Polyandry)、抢婚(Marriage by Capture)与外婚制(Exogamy)。共妻婚使得子女“知母不知父”从而导致原始社会只能依母系计算世系和继承权,仍是母权;由此造成的两性数目不等便是促动抢婚制与外婚制广泛流行的诱因。

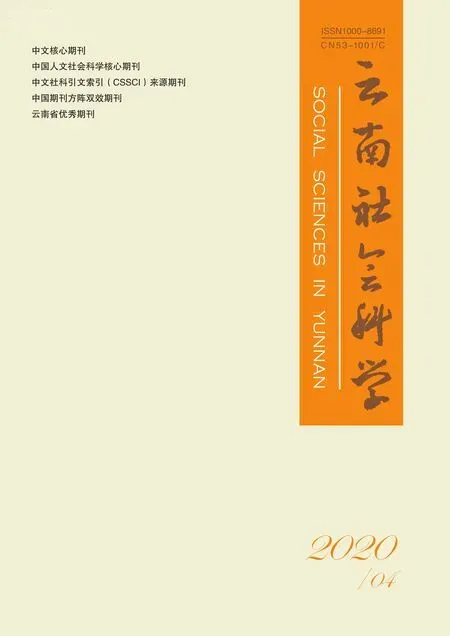

以上理论至摩尔根时发展成对古代社会的系统表述。1877年,《古代社会》(Ancient Society)发行,摩尔根从亲属称谓出发,引证易洛魁部落的田野资料,正式提出“婚姻进化”观点,指出人类婚姻是从杂交走向专偶,巧妙地推衍出一整套婚姻进化次序,并将这一进程与社会形态挂钩,最终形成“血婚制和普纳路亚婚属于蒙昧社会,前者属于其最低级,后者属于其最高级并一直持续到低级野蛮社会;偶婚制属于低级和中级野蛮社会,并持续到高级野蛮社会;专偶制始于高级野蛮社会,并持续到文明社会”的婚姻进化论论调。②[美]路易斯·亨利·摩尔根:《古代社会》,杨东莼、马雍、马巨译,北京:中央编译出版社,2007年,第334页。这一思想体系在其后的岁月里得到马克思、恩格斯激赏并被恩格斯演绎重申,最终形成经典论著《家庭、私有制与国家起源》。③[英]恩格斯:《家庭、私有制与国家起源》,中共中央马克思 恩格斯 列宁 斯大林著作编译局:《马克思恩格斯选集》(第4卷),北京:人民出版社,2008年,第33—37页。

图1 人类婚姻形态进化图谱

继此之后,直至1891年《人类婚姻史》(The History of Human Marriage)刊印,韦斯特·马克对婚姻的定义仍未脱离古典进化论框架。他认为婚姻是得到习俗或法律承认的一男或数男与一女或数女相结合的关系,并包括他们在婚配期间相互所具有的以及他们对所生女子所具有的一定的权利和义务,④[芬]E.A.韦斯特马克:《人类婚姻史》(第1卷),李彬、李毅夫、欧阳觉亚译,北京:商务印书馆,2002年,第55页。即婚姻属于生物学范畴。该书系统阐述了人类从性羞涩与性选择到婚龄与结婚率、内婚制与外婚制、多偶制与专偶制、婚姻缔结方式、婚姻存续与解除等多方面问题;其中一些结论却是根据类人猿一夫一妻的状态推断而来。⑤尹树广:《晚年马克思历史观的变革》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2000年,第178页。

(二)反进化论

尽管在19世纪末以前的很长一段时期内,古典进化论学说可谓大获全胜,占据学界婚姻—家庭—亲属关系研究早期理论经典的位置。但是随着学科发展,该学说在20世纪上半叶几十余年间受到以美国历史特殊论学派和法国年鉴学派为代表的强烈批判,笔者称后二者为“反进化论”。反对者特别反对古典进化论学派套用生物进化理论解释人类社会的做法。

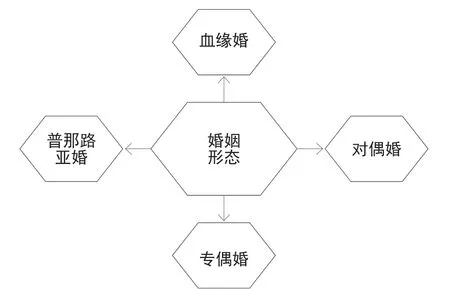

致力于政治经济研究的思想巨人马克思·韦伯(Max Weber)虽非婚姻研究专家,却还是在《经济通史》一书中通过对日耳曼、斯拉夫等欧洲古老民族土地制度、农业组织的考察,推翻了原始共产制者主张婚姻家庭“紧随财产所有制进化而进化”的见解,否定了人类婚姻“杂婚→辈分婚→族外群婚→对偶婚→专偶婚”的单线进化模式,指出群婚散见于各地,显然不是婚姻进化的一个一般阶段;父权制婚姻和母权制婚姻可以同时并存,甚至出现在同一家庭内,古典进化论者并没有支持婚姻前后演进顺序的充分证据。①[德]马克斯·韦伯:《经济通史》,姚曾廙译,上海:三联书店,2006年,第18—33页。

图2 人类婚姻形态图谱

被尊为“现代人类学之父”的博厄斯(F.Boas)一方面肯定摩尔根的开创性功绩,另一方面批评他在田野资料不足的情况下就“拟定了一个人类婚姻进化史的全部纲领”,为时过早。②黄淑娉、龚佩华:《文化人类学理论方法研究》,广州:广东高等教育出版社,2013年,第163页。在博厄斯看来,科学的工作应当建立在资料完备、言必有据的基础上而不是思辨归纳,古典进化论有关起源的命题属于逻辑推理,“臆测大于科学”,并无社会实例支持。

之后,博厄斯的门生、研究社会组织的罗维(R.H.Lowie)发表《初民社会》(Primitive Society),标志着反进化论与进化论的完全决裂。书中列举了各地各族的通婚禁忌、优先婚配、多偶婚、两性分工、女性地位、亲属集团、继承形式等多个问题,指出“亲属称谓不一定能表现实在的两性关系”,进而反驳摩尔根仅照亲属称谓就推论人类婚姻是从杂交发展到单偶制不仅毫无根据,是凭空猜度,③[美]R.H.罗维:《初民社会》,吕叔湘译,苏州:江苏教育出版社,2006年,第33—37页。更是“像中世纪的炼金术一样的伪科学”④[澳]德里克·弗里曼:《玛格丽特·米德与萨摩亚——一个人类学神话的形成与破灭》,夏循祥、徐豪译,北京:商务印书馆,2008年,第52页。。

再往后,安德烈·比尔基埃(Andre Burguiere)通过对人类家庭史的追溯,犀利指出,摩尔根将社会的经济和科技发展尚处于低级阶段的社会置于进化论阶梯的最底层,根据亲属称谓的繁简而臆测婚姻组织形式抵挡不住人种志知识的推敲,“人类强大的创造性精神早已将几乎所有的家庭组织形式设想出来摆在桌面上了”。⑤[法]安德烈·比尔基埃等:《家庭史》(第1卷),袁树仁等译,上海:三联书店,1998年,第20—21页。

(三)论争与反思

比较上述观点不难看出,学派之争源于思潮迥异。在当时,包括婚姻在内的人类社会发展究竟取决于“生物决定论”还是“文化决定论”论战正酣。究其原因,古典进化论产生于资本主义垄断扩张期,西方人类学一方面表现出浓厚的重构欧洲史乃至人类文明史的愿望,立志为人类理智发展的三阶段张目,因而以自然史为楷模,参照生物进化模型构拟人类社会文明史,为社会发展规律提供生物学依据;另一方面又表达出强烈的殖民主义和种族主义需要,力求论证北欧国家处在文明的顶端,进而以物竞天择、适者生存、优胜劣汰的“丛林法则”完成强国对于弱小国家的殖民统治以及对“劣等民族”的淘汰。在如此意识形态支配下,婚姻研究必然被裹挟,人为地假设婚姻形态与社会形态,将之与蒙昧—野蛮—文明三阶段挂钩,建构出从低级血缘婚到高级专偶婚的理论。因此,古典进化论的功绩在于其所设想的婚姻发展递进顺序创人类学婚姻研究之发轫,这种大规模的文化断代的历时性排列组合为学界历时性研究起到鸿蒙初辟的作用。

然而,视“社会文化与自然界的发展规律一致”本身是一个伪命题,历时地排列共时文化现象又存在方法论缺陷,古典进化论对于婚姻的研究结论在历经实践检验时再也难圆其说。所谓“在不发达的各民族中间,一批男子共同占有一批女子”的多夫多妻制在任何人类学样本中都找不到实例;母权制是否真的存在过,单从母系继嗣出发也无法推演出这样的结论;母系制氏族是否先于父系制氏族存在,同样经不起推敲。构拟失当带给学说巨大的漏洞,寻求人类普遍进化法则的企图又给后世学者留足了批判空间。所以,当学科进入20世纪理论反省期时,进化论思想遭遇了“全面的指摘”。

反进化论的主要代表历史特殊论学派是德国人文哲学加自然科学经验的产物,以实证主义挂帅,因而对古典进化论学派凭借推理做学问的做法极为反对。总导师博厄斯首次赋予“文化”以人类学核心概念的地位和平等身份。他认为文化是区域性的而非全球性的,各民族文化价值相等,并无高下优劣之分;“文明人”与“原始人”呈现出的包含婚姻形式在内的差异系由文化决定而非生物遗传;简单进化论坚持衡量人类文明当适用一套普适性评价标准并将自己置于进化图式中文明的一端不是科学,而是殖民主义和种族主义。他们在没有充足证据证明婚姻演进顺序的情况下就品评婚姻的先进与落后、野蛮与文明,理当被否定。

值得一提的是,反进化论者尽管批评得头头是道,却因未有理论建树而遭人诟病,博厄斯本人更是被涂尔干讥讽为“一个没有洞察力的资料收集人”。但是,得益于博厄斯本人对于文化概念的高度重视和将人类的“生物性”与“文化性”彻底分开的贡献,催生了“文化与人格”学派的兴起——晚期授业其门下的两位女弟子据此另辟蹊径,将学界婚姻研究引向对男女两性与分工的讨论。

二、文化决定论

盛行于20世纪20—40年代的“文化决定论”是美国历史特殊论学派学术分野的产物。其时正值英法学界“结构—功能论”主宰传统人类学的黄金时代。所以有关性别与分工的大讨论自产生伊始至推向高潮,被整整搁置了半个世纪。而这也是学界婚姻研究发展至20世纪70年代后被引导的一个方向。该门派代表人物玛格丽特·米德(M.Mead)将文化与人格、与两性性格挂起钩来,引发西方社会对于两性(Gender)①这里的性别指“社会性别”,是不同文化赋予男女不同的社会角色、行为准则、表现形式及象征意义等现象。参见庄孔韶:《人类学概论》,北京:中国人民大学出版社,2006年,第468页。话题的热议。

(一)文化决定论

使米德蜚声学坛的第一部著作《萨摩亚人的成年》(Coming of Age in Samoa)刊行于1928年,那是年仅24岁的米德经导师博厄斯授意,为回答“生物因素和文化因素究竟在多大程度上各自决定人的青春期行为”而主动请缨,只身前往距离美国本土万里之遥的波利尼西亚群岛上的东萨摩亚展开为期9个月的田野考察所带回的“一个反例”。

著者以萨摩亚社会的青春期少女为主要研究对象,记述下姑娘们幼年的性认识;童年向青春期(经期)的过渡,成年礼后自由的性游戏、性尝试和性爱成就的好姻缘;婚姻生活中的男女分工以及对婚姻厌倦后的通奸、私奔和离婚,等等。一夫一妻制在萨摩亚社会松散而脆弱,“轻松愉快”是贯穿全文的基调。②[美]玛格丽特·米德:《萨摩亚人的成年》,周晓虹、李姚军、刘婧译,北京:商务印书馆,2010年。米德笔下的萨摩亚社会似乎并无不良少年,因为萨摩亚男女享有充分的性自由,性爱像是“十分愉快的舞蹈”。她认为,这种“野蛮社会”放浪形骸的儿童教养方式、宽松的两性环境反倒塑就了健康的人格;美国教育所倡导的“文明”却在实质上造成了青春期危机、青少年性犯罪等严重社会问题。原著通过“跨文化并置”(Cross Cultural Juxtaposition)的比较研究“证实了”性格由文化决定,在当时被奉为“田野调查实验研究的经典之作”。

继《萨摩亚人的成年》之后,米德之于两性性格的研究更进一步,于1935年贡献了她的第二部著作《三个原始部落的性别与气质》(Sex and Temperament in Three Primitive Societies)。文章通过对三个群体的观察再次得出男女性格不是西方民俗所倡导的“女性温柔、男性强壮”,而是文化塑造的结论——“阿拉佩什人(Arapesh)男女角色同美国人差不多,讲礼貌,很文雅,不随便向人挑衅”;蒙杜古马人(Mundugumor)则走向另一个极端,“男子用自己的姊妹同别的男子的姊妹交换获妻……多妻制使得父亲甚至出让女儿换妻……男人和女人从小就养成暴力型的社会人格”,“查姆布利人(Tchambuli)的男女性格与一般社会相反,妇女常识丰富,做事精明,管经济,管家务;男子反而爱修饰,不事生产,讲究美,喜欢在背后论人长短,且易伤感,动辄生气,犯疑、小心眼”。①[美]M.米德:《三个原始部落的性别与气质》,宋践等译,杭州:浙江人民出版社,1988年,第41、171、230页。这种性格上的差异影响着男女两性在婚姻家庭中的角色扮演与劳动分工,也为学界带来两性角色的新思考。

(二)世纪之争

米德的研究为西方社会关注男性与女性、父母与子女等婚姻家庭问题开创了先河,也为女权主义的兴起,性别、两性与社会分工研究崭露头角埋下伏笔,1969年被美国《时代》杂志盛赞为“人类学之母”。然而就像所有开拓性研究所必须经历的那样,米德辞世后不久,她的萨摩亚研究旋即遭到生前与她一再探讨萨摩亚社会的澳洲人类学家德里克·弗里曼(Derek Freeman)的全面批驳。学界称之“米德—弗里曼之争”,又叫“世纪之争”。

后者以近十年多次进出西萨摩亚访问当年报道人后的经历指出:米德田园牧歌式的性爱故事和婚姻描写出自她对“远方”、对异文化“柏拉图式”的想象和对博厄斯理论的迫切捍卫;她所描绘的萨摩亚文化源自不规范的田野工作、报道人的“一再撒谎”和她本人对萨摩亚习俗的不了解;其证据是严重失实的、其结论是错误荒谬的,其著作是“杜撰的人类学神话”。②[澳]德里克·弗里曼:《玛格丽特·米德与萨摩亚——一个人类学神话的形成与破灭》,第3—6、235页。因此,《玛格丽特·米德与萨摩亚——一个人类学神话的形成与破灭》(Margaret Mead and Samoa)一经问世便引起学界震动;此后,弗里曼又接连推出《冲突的范式:米德的错误及其对人类学造成的后果》(Paradigms in Clooision:Margaret Mead,s Mistake and What it Has Done to Anthropology)、《玛格丽特·米德的大骗局》(The Fateful Hoaxing of Margaret Mead)跟进抨击。

米德的捍卫者则马上回击:二人身处两个时代,各自的人格、立场、养育他们的亚文化以及理论训练皆不同;二著出版时间相去40年;田野选点一东一西;就算同在西萨摩亚,当今也已发生巨大变迁,用当代眼光审视过去必有差距;身处学术“后现代”时期的弗里曼,他的研究不能否定米德,他选择在米德去世后发表作品更是可耻。这也使他自己饱受申诉。③本段系参阅德里克·弗里曼《玛格丽特·米德与萨摩亚——一个人类学神话的形成与破灭》(夏循祥、徐豪译,北京:商务印书馆,2008年)、The Fateful Hoaxing of Margaret Mead(Derek Freeman,Colorado:Westview Press,1999:p.x-14)、克里斯·布斯克斯《进化思维 达尔文对我们世界观的影响》(徐纪贵译,成都:四川人民出版社,2018年,第127—131页)等多部著作观点后的总结。

(三)论争与反思

“世纪之争”绝非简单的学术论辩,争议的焦点警醒学界:民族志研究是否具备客观性和可靠性?人类学究竟能否被定义为严格意义上的科学?米德的功绩有目共睹——她带着问题下田野,研究极具针对性,开创了学界“问题意识”;但缺陷也一目了然——先入为主、视片段为整体、为美国社会“制造”反例。由这一场争论开始,人类学从自诩是“一门科学”转而走向人文研究。

文化决定论本是历史特殊论克服古典进化论缺陷的产物,最大的贡献在于在理论上与生物学彻底决裂:萨摩亚轻松祥和的图景证明了文化对男女性格塑造的决定作用和对青春期顺利过渡的积极影响,米德以此反驳了当时美国社会所谓“青春期危机”频发、青少年性犯罪率居高不下是生物因素作怪的言论;进而又以新几内亚三部落男女性格的迥异证明两性性格可以互换,男女分工、角色扮演可以对调,一切皆归因于不同文化训练而非人之“本性”,由此剔除偏见、阐发思考:人是两性(sex)动物,性别差异只是生物学事实,人类的大部分活动男女都能从事是社会学事实。可人类社会却存在普遍的性别分工:前农业时代是男渔猎女采集,农业时代是男耕女织,男女职业上的分野也很明显。这是什么道理?有了文化决定论引导,晚近研究者的目光被吸引到性别、角色与分工等更加广阔的领域中去;这也为日后加深对婚后居处、继嗣规则等传统课题的理解提供了帮助。

文化决定论在学科发展中起到开阔视野、另辟蹊径之功,由它发展而来的性别研究成为当代人类学最活泼和最具开创性的领域之一,但该理论也不乏缺陷:即把文化的物质生态条件看得太轻,过于忽视环境影响,斩断了人类学连接自然科学的手臂,好似文化是不受自然和外界影响的“物自体”,过高地估计了文化的价值,因而在分析上流于“形貌”而难及实质。

三、交换论、结构—功能主义、结构主义与反结构主义

就在美国人类学性别、婚姻研究进行得如火如荼时,以英法学派领军的欧洲人类学家们转变视野、研究社会,产生了交换论、结构—功能主义、结构主义等影响广泛的新理论,标志着人类学百家争鸣时期的到来。婚姻被纳入亲属制度观察审视并被认为是认识社会秩序和基本亲属结构的关键;而亲属研究也位列英国人类学的传统四分支之一。①英国人类学的四个传统分支为:亲属、政治、经济、宗教。这样的繁荣一直持续到二战结束,直至20世纪70年代后,蔡华博士的反结构主义兴起,反驳了以往的理论。

(一)交换论

作为法国年鉴学派创始人涂尔干(Emile Durkheim)的外甥和智识上的传人,马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)在吸收涂尔干全部社会学理论后,对波利尼西亚群岛作出了一项关于“契约性赠礼制度”的考察,得出人类社会的本质是在于交换的结论:语言是交换信息、政治是交换权力、经济是交换物质、婚姻是交换女性,促使人们进行礼物交换的是社会。社会正是藉此“送礼—回礼”的互酬原则保障运转正常和规范建立。

这一思想集中体现在他于1924年出版的《礼物——古式社会中交换的形式与理由》(The Gift:Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies)中,并率先运用在婚姻研究上。莫斯通过新西兰的民族志材料记录毛利人通过“奥拉”(oloa,男方财产)和“通家”(toga,女方财产即嫁妆)实现婚姻关系中财产交换的过程,说明婚姻的“互酬”性质。②[法]马塞尔·莫斯:《礼物》,汲喆译,北京:商务印书馆,2016年,第14—15页。列维-斯特劳斯(Claude Levi Strauss)从中汲取灵感,得出婚姻除了是财产交换还是“妇女交换”的制度,并盛赞莫斯看到了深层次的真实,是结构论(Structuralism)的先驱。《礼物》因而被喻为“社会科学史上最重要的读本”;莫斯也因此卓越见解享誉学界并影响了之后“结构-功能论学派”整整一代的民族学家们。

(二)结构—功能主义

形成于20 世纪20年代的结构—功能主义被视为是英国人类学结合“经验主义”传统和吸收年鉴学派养分的产物。以马林诺夫斯基(Malinowski)、A.R.拉德克利夫-布朗(Alfred Radcliffe Brown)和埃文斯-普理查德(E.E.Evans Pritchard)挂帅,后又经历了如下发展阶段:1924—1938年由马氏带头,重视“个体”,主张文化终应满足个体需要,故以“功能的眼光解释一切”,又称“文化功能论”;1939—1955年布朗主政,取代马氏,重视“社会”,强调社会结构的平衡和人与文化对结构的适应,又称“社会结构论”,从此将婚姻纳入亲属制度的研究范式。

首先要介绍的是被喻为学界“巨擘”的马林诺夫斯基,他根据对功能的理解,阐述人类婚姻是这样发生的:人是动物的一种,人要解决的第一个任务便是满足普通的生物需求,比如吃喝和繁衍。但有别于牝兽交合,人是以文化的方式而非自然的方式来满足需求,这就要求彼此合作、建立秩序,婚姻因而“不是本能驱策的结果,而是复杂的文化引诱的结果”③[英]勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基:《两性社会学》,李安宅译,上海:上海人民出版社,2003年,第199页。,这规定了夫妻双方的权利义务,限制了近亲结婚、生育模式、产翁婚俗等。这便是婚姻的功能和对个体的满足。

布朗的婚姻研究始于1904年,起步较早。其思想不仅内化了涂尔干的社会学理论,更深受导师W.H.里弗斯(W.H.R.Rivers)的影响。里弗斯认为“亲属制度是了解社会组织的钥匙”④[英]A.R.拉德克里夫-布朗:《原始社会的结构与功能》,潘蛟、王贤海、刘文远、知寒译,北京:中央民族大学出版社,1999年,第3页。,布朗深以为然,讨论伊始便开宗明义地定义了研究对象——亲属制度(Kinship System)是“对亲属和婚姻制度或亲属和姻亲制度的简称”;组成亲属制度的结构单位叫作“基本家庭”(Elementary Family),由一对夫妇及其子女组成;与基本家庭对应的是“复合家庭”(Compound Family),由多妻制家庭或再婚家庭构成。①[英]A.R.拉德克里夫-布朗:《原始社会的结构与功能》,第53—54页。婚姻的意义在于因亲属和姻亲关系产生的社会关系。比如基本家庭产生3 种社会关系:父母与孩子之间的关系、同父母的子女之间的关系、夫妻关系。将基本家庭联结形成的网络即谱系关系。这种关系既可以推演出继承顺序又可以无限延伸;当谱系无限延伸便形成了社会。而这种总的社会关系网络被称为社会结构,婚姻家庭恰恰是维持社会结构存续的利器。

(三)结构论

二战后,列维-斯特劳斯携扛鼎之作《结构主义》震动人类学界。一时间,该思想席卷全球,热度不减直至20世纪70年代,亲属研究亦列其中。列氏反驳了以往人类学家从历史演进解释亲属关系起源和形成,忽视横向结构研究的缺陷,提出新的主张。那么,“结构”究竟是指什么?

在列氏看来:人类学以往只做了处理表面现象的工作却未能揭开表象下的深层结构,就好比语言学家研究语言却不掌握背后的语法结构一样。于是,他首先借助语法结构的概念对人类亲属关系作出了“夫—妻、父—子、舅—甥、兄弟姐妹”的二元对立分类,表明此系“亲属基本结构”,并声称世界上任何一种亲属关系皆由此基本结构演变而来,这是普遍存在的乱伦禁忌的直接后果。因为只有出现乱伦禁忌,社会才可能产生外婚制;而从另一个社会获取女人,才可能出现母舅及其副产品——种类繁多的亲属关系。②夏建中:《文化人类学理论学派——文化研究的历史》,北京:中央人民大学出版社,1997年,第268页。乱伦禁忌又是社会秩序的基础,它区分了人畜,是人类社会从自然走向文明的标志。

列氏的第二点贡献在于推演出了“联姻论”。他遵循莫斯“礼物交换”的观点提出:男人一旦被禁止享有本家庭的妇女,就不得不建立一套交换制度以自己的姐妹换取另一个男人的姐妹的互惠原则。这一观点在《亲属制度的基本结构》(The Elementary Structures of Kinship)一书有清晰表述:“我们在婚姻规则的起源处找到的总是交换制度……婚姻这个重大游戏,其游戏规则是通过赠送女人来进行交换。”③C.Levi-Strauss.The Elementary Structures of Kinship.Boston:Beacon Press,1969,P.478.那么,妇女交换如何进行呢?列氏进一步指出:两个集团之间直接进行互相交换妇女称为“限制性交换”或“对称交表婚”,三个以上集团间接交换妇女称为“普遍性交换”,或“不对称交表婚”。凭借这种交换,社会中的各个群体结成紧密的整体,从而衍生出全部社会组织;反之,持续的血亲通婚只会将社会分裂成孤立而微小的单元,仅具生物意义。

实质上,列维-斯特劳斯在提出联姻论时并没有足够的民族志资料支持。也许连他自己都未曾想到,这一理论将由他人佐证。作为结构主义思想在英国的倡导者和代言人——埃德蒙·利奇(Edmund Leach)在对缅甸高地克钦人的调查中发现了当地的“姆尤—达玛制”。“姆尤”(Mayu)为给妻者、“达玛”(Dama)为娶妻者,是两个重要的社会分类。姆尤给出女人,达玛回报财产,回报的财产使得姆尤财富越来越多、权力越来越大,最终形成像掸(Shan)这样的贵族和中央集权社会。交换婚因而成为摆荡在集权与平权间的主要机制。④[英]埃德蒙·R.利奇:《缅甸高地诸政治体系——对克钦社会结构的一项研究》,杨春宇、周歆红译,北京:商务印书馆,2010年,第81—92页。

利奇以具体的民族志事例验证了理论,也说明列维-斯特劳斯是真正做到“思想先行”的大师,是称得上“结构主义之父”和最具权威的人类学家的荣誉的。

(四)反结构主义

与上述理论辩论的当属中国的蔡华。21世纪之交,蔡华因《一个无父无夫的社会:中国的纳人》在法国一夜成名。文中指出中国纳人的社会是“既无婚姻制度又无家庭组织”的社会,同时反驳了拉德克利夫-布朗的基本家庭和列维-斯特劳斯的联姻论,本文暂且称之反结构主义。

蔡华通过大量案例表明:纳人暗访式的性结合——“走访”(visit)不能算作婚姻(marriage)。纳人既不组建家庭以编织社会,又不构成姻亲关系网和任何联姻网。所以在纳人的社会里,“婚姻再也不能被视为唯一可能的制度化的性行为模式”。①蔡华:《纳人亲属制度的结构与婚姻家庭悖论的终结》,见潘蛟主编:《中国社会文化人类学/民族学百年文选》(下),北京:知识产权出版社,2009年,第217页。该理论一出,便反驳了列氏所谓“婚姻是制度化的交换妇女,是亲属关系的中心点”的论点;再者说,既然不存在婚姻,纳人的社会也就不存在布朗宣称的“基本家庭”②基本家庭又称“核心家庭”是指由父母及其未婚子女组成的家庭模式,包含两种最基本的亲属关系:夫妇关系和亲子关系。参见C.恩伯、M.恩伯:《文化的变异》,杜杉杉译,沈阳:辽宁人民出版社,1988年,第308页。和列氏标注的人类社会因婚姻结成“由血亲和姻亲组成的二元亲属制度”,只剩下“由血亲构成的一元亲属制度”。列氏所谓“两个人结合是家庭产生的原因,两个以上家庭的存在是婚姻得以产生的前提条件”在蔡华看来便是“婚姻家庭的悖论”。③蔡华:《纳人亲属制度的结构与婚姻家庭悖论的终结》,第217页。

蔡华的研究固然产生了一定的影响,但这一理论在当代仍受到解释人类学“旗手”克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)的质疑。在格尔茨看来:任何地方都存在其他类型的制度化的性生活模式,走访可能是独一无二的,支持着一种极不寻常的亲属制度。但如同其他社会的结婚一样,走访同样标志着一种社会制度,同样体现了一种精密的文化模式并深深植根于一个更为广大的社会结构中。④[美]克利福德·格尔茨:《走访——评蔡华著〈无父无夫的社会:中国的纳人〉》,吴乔译,《民族研究》2002年第1期。

(五)论争与反思

交换论、结构—功能主义、结构主义成型于现代人类学学科形成的经典期。思想界早已摆脱古典进化论的桎梏,将思考转向对社会和文化的内部结构法则及平衡的追求上,加之这时思想巨匠涂尔干将“社会”这一概念提拔至第一关键词,颇得社会学家、人类学家青眼。因此可以说,以上三种理论均是不同程度地吸收、采借涂尔干学说精髓的成果。然而任何理论都非玉律金科,理论家们在构想时总有百密一疏。

莫斯通过礼物交换推导出颇有创建的人类学见解被赞誉有加,但在其后的几十年间,他还是因理论缺陷而被后继者批判,以致于其光辉被遮蔽于他人之下。首位批判者法国哲学家克洛德·勒福尔批评这种交换妇女的解释“忘记了男人之间的争斗”,这一断语当然也适用列维-斯特劳斯;其后,有人指出莫斯的结论都建立在对古式社会的研究当中,就连他本人也清楚现代社会是存在“高贵支出”的;所以,“给予(giving)—接受(receiving)—回报(repaying)”的循环并不适用现代社会;当然,批判声最多的集中在他用“毫”(hau,礼物之灵)解释回礼,停留在现象层面未触及问题本质。

马林诺夫斯基和拉德克利夫—布朗的结构—功能论是调和了涂尔干社会学理论和冯特(Wundt)民俗心理学的产物,二者在反对进化论“寻找历史起源和缺少可靠文献就构拟无法知道的以往历史”上目标是一致的,率先推出“整体的田野工作法”(Fieldwork)、“社会—文化制度参与观察”(Participant Observation),一举将学科从书斋带到田野、从历史带到现实、从对文化史的构建带到对社会生活的直接观察,拓展了人类学的阵地,创田野工作之典范,于今日婚姻研究的田野调查仍具重要意义。然而就在其学科发展中,二人也存在重大分歧:布朗认为“功能”是马林诺夫斯基编造的神话;外部批判者则认为功能主义过分强调生物性的需求却忽视了为什么同样的生物需求却造成文化间的差异?只问文化是什么?它怎样起作用?却不做历史研究;只做横剖面描述,结果只能是知其然而不知其所以然,不能了解事物的本质。⑤黄淑娉、龚佩华:《文化人类学理论方法研究》,广州:广东高等教育出版社,2013年,第146页。

列维-斯特劳斯在二战后将美国式的文化人类学介绍到欧洲,又在对莫斯理论的继承上运用“二元对立”总结出庞杂的亲属组织基本结构,澄清婚姻是交换妇女的文化制度,不能不说是取得了极大的成功。结构主义因而被喻为“学科史上最艳丽的思维之花和追求科学理想的最远探险”。然而,列氏将多样的文化仅作出类似语言结构的截然两分过于简单机械,其“深层结构”“无意识模式”等理论又太过抽象终究倒向神秘主义,将人类学引向了哲学,致使后来者对此不明不白。

反结构主义者蔡华尽管遭到格尔茨猎奇式的批判,却已是站在巨人的肩膀上研究婚姻,为今后“由血亲构成的一元亲属结构”和“由血亲和姻亲构成的二元结构”的延伸讨论打开了局面。

四、后结构主义

二战结束至20 世纪60年代之间,世界人类学发生了极大的理论分化,产生了新进化论、文化生态学、跨文化比较研究等不同的学术思潮;60年代后,学科内更是呈现出新观点、新方法、新学派层出不穷的情形,再不复大理论“一统天下”的局面,甚至连同一学派内部也因不同取径发展出不同分支,表现出早中晚期研究目标皆不一致的现象,象征人类学即是一例。学界称其为后结构主义。这一时期的婚姻研究表现出“碎片式”“多样化”的特点,并无一条主线统领全局,不同学者将婚姻纳入社会生活的各个侧面展开观察,表达看法。

(一)象征主义

作为象征人类学的早期代表人,阿诺尔德·范热内普(Arnold Van Gennep)擅长仪式过程论,因而将婚姻引入了人生礼仪研究。他认为婚礼中订婚—结婚是“个体生命的转折仪式”(Individual Life Crisis Ceremonials),必将经过隔离(Separation)—阈限(Liminal)—重整(Reintegration)三阶段才能完成此人生转折,步入下一个阶段。①[法]阿诺尔德·范热内普:《过渡礼仪》,张举文译,北京:商务印书馆,2014年。

象征人类学的另一位代表人物R.M.基辛(Roger Martin Keesing)则只是总结了前人的理论成果:(1)婚姻的特点在于它并不是个人之间的关系,而是团体间的契约;(2)婚姻促使权利的转移或流动;(3)虽然婚姻保证丈夫对性的优先权,但正如前面已经谈到的,这项权利不必直接执行或独享;(4)婚姻并不必定是一夫一妻制;(5)婚姻关系可以主要是一种经济关系或政治联盟,次之才是一种性关系;(6)父亲的角色可以有很大变动。②[美]R.M.基辛:《文化·社会·个人》,甘华鸣译,沈阳:辽宁人民出版社,1988年,第253—254页。

亲属研究专家施耐德(David M.Schneider)在他的《美国的亲属:一个文化的解说》(American Kinship:A Cultural Account)一书中秉持象征论,指出美国人的亲属观念是建立在对自然与文化对立的思考上,由天生的血缘和后天的姻缘构成。前者来自对自然的观念而后者来自对文化的观念;前者涉及自然秩序而后者涉及法律秩序。这其中最重要的象征便是性交和爱。只有透过二者才能将自然与文化、自然秩序和法律秩序结合在一起。这个结合便是美国人的家。③参见David M.Schneider.American Kinship:A Cultural Account.Englewood Cliffs:Prentice Hall,1968.

(二)其他

施耐德之后,包含婚姻在内的亲属研究正式从人类学的核心位置走向边缘,历经了十余年的沉寂;学界也已看不到任何有主导性的新理论、新派别以及对于婚姻的讨论。一些学者只是引入不同的变量试图寻找与婚姻对话的渠道。

S.南达(Serena Nanda)批驳了以往研究试图统一婚姻定义、设定婚姻研究范式的做法。他认为人类学家探讨婚姻家庭最好的办法应是基于社会的基本要求探讨婚姻在不同社会如何合理化、正统化以及发挥功能,而不是纠结在给婚姻下一个普适性的定义。比如当代美国社会实行的单偶制就绝非严格意义上的单偶制。因为美国的离婚率和再婚率之高世界少见,所以一夫一妻婚虽可称作单偶制,实质上却是多偶制的改头换面,只能称作“连续的一夫一妻婚”④“连续的一夫一妻”是指男子或女子通过“结婚—离异—再婚”的方式与一系列配偶建立夫妻关系;反之为“固定的一夫一妻”。参见[美]威廉·A.哈维兰:《文化人类学》,瞿铁鹏、张钰译,上海:上海社会科学院出版社,2006年,第243页。(Serial monogamy)。此后,其他人类学家也提出与S·南达近似的看法。

图3 当代“单偶制”婚姻的分类

此后,其他人类学家也提出与S.南达近似的看法,康奈尔大学的教授约翰·博恩曼(John Borneman)同样反对在婚姻研究上“寻找一套足以把人类文化作普适性解释的惯例和体制”⑤;威廉·A.哈维兰(William A.Haviland)对北美社会频发的“结婚—离异—再婚”的婚姻模式提出反思,深化了对“连续的一夫一妻”的认识。①[美]约翰·博恩曼:《关心与被关心:把婚姻、亲属关系、性别和性取而代之》,《国际社会科学杂志》1998年第4期。[美]威廉·A.哈维兰:《文化人类学》,第243页。

上述而外,仍有学者从不同学科角度给予婚姻讨论,产生了婚姻契约论、婚姻仪式论、婚姻制度论、婚姻经济论②“婚姻契约论”认为婚姻是建立在性关系基础之上的异性间的社会契约,但婚姻通常来说不是个人之间的契约,它代表两个团体(家庭、家族甚至国家)间的结盟;“婚姻仪式论”认为婚姻是确立两性关系和个人开始性生活的仪式;“婚姻制度说”认为婚姻是制度化的性结合。参见庄孔韶:《人类学概论》,北京:中国人民大学出版社,2006年,第261—262页;费孝通:《生育制度》,北京:商务印书馆,2009年,第71页。等不同的理论观点。这对于丰富已有研究均有积极助益。

(三)论争与反思

二战后世界的分化、格局的转型促使学界转向对人文价值的关怀。始于1960年的信息和交通技术革命又使世界呈现出空前的现代性,使跨文化接触成为常态。人类学阵营淡化,“大理论”“大范式”供学者认同的气象不再。所以这一时期尽管学派林立、理论多元、内容纷繁,却没有压倒性的理论出现。比如象征人类学将文化看成由人定义和操作的符号,对婚姻的研究仅重视仪式过程,认为婚礼仪式是实现人生转折的阈限,却较为单一;施耐德因对美国人“家与亲属”观念的建构,招致日本人类学家清水昭俊的挑战——日本文化中的“家”可以让完全没有血缘或姻缘关系的人通过象征过程成为家庭成员,亲属关系并不建立在生殖概念之上,施耐德的那套亲属理论因而被批驳为“种族中心主义”③黄应贵:《反景入深林 人类学的观照、理论与实践》,北京:商务印书馆,2010年,第127页。;R.M.基辛的理论更是对前人的总结和折中,在婚姻研究上并没有提出更有洞见的解释;更多的学者则是“从主流走向反思”,与前人的婚姻研究对话、批判、修正。学界“让资料说话”“让非西方文化自己流动”④[美] M.米德:《三个原始部落的性别与气质》,第109页。的口号愈喊愈响,人类学变得莫衷一是,不再有理论统一学林,对婚姻的体察自然千差万别。

五、结语

婚姻研究自从进入人类学视野一个多世纪以来,各学派各有立论、各具短长,几度形成百花争艳、多理论争锋的学术盛景,使得后人从中观测到婚姻研究从历时走向共时、从引入时间线索到引入各种“函数变量”分析的思路轨迹和学术转向,是以加深对人类婚姻的理解与认识。本篇以图表总结如下:

图4 人类学主要流派的理论转向与婚姻研究

时至今天,部分国家已实现同性婚姻合法化、部分市场甚至推出机器人妻子取代自然人伴侣,人类婚姻早已受到前所未有的撼动与冲击。如此眼花缭乱的世界促使学者们展开对婚姻新一轮的审视与反思。然而,科学研究绝非凭空构拟,数往才能知来。训练有素的人类学者当擅长深省、扬弃前人学说的糟粕与营养,借前人之力,方能推动学科的不断进步。

那么,以人类学理论演进历程为纲,厘清一百年来主流学派在婚姻研究领域的理论脉络,作出一次有深度的学术吐纳,必将为不断刷新和深化对于婚姻的识习,为学界的婚姻研究扩宽思路、承前启后起到积极作用,而这也是本文之期望。