“民间再出发”:论解放区文学的连环画改编

2020-08-11赵树勤雷梓燚

赵树勤,雷梓燚

抗日战争爆发后,大批知识青年奔赴延安解放区,投身于全民族抗日的浪潮中,创作了许多独具民族化、大众化特色的文艺作品,解放区文学空前繁荣。中华人民共和国成立后,随着解放区文学改编热潮的兴起,其连环画改编呈现出令人惊叹的繁茂局面,几乎所有的代表作品都被改编成形式各异的连环画。纵观既往解放区文学的研究,多集中于作家作品和文艺思潮的解读,如村干部、农民和妇女形象研究,解放、抗战、土改主题研究,以及对民俗、政治、大众化等问题的探讨,鲜有学者关注其作品的连环画改编,尤其是这种改编所蕴含的文艺民间性的再度掘进。因此,将连环画改编及其民间性特色纳入解放区文学的研究视野,不仅能拓展该研究的学术空间,也能为民间性、大众化问题的探寻提供新的思路。

一、解放区文学的连环画改编概貌

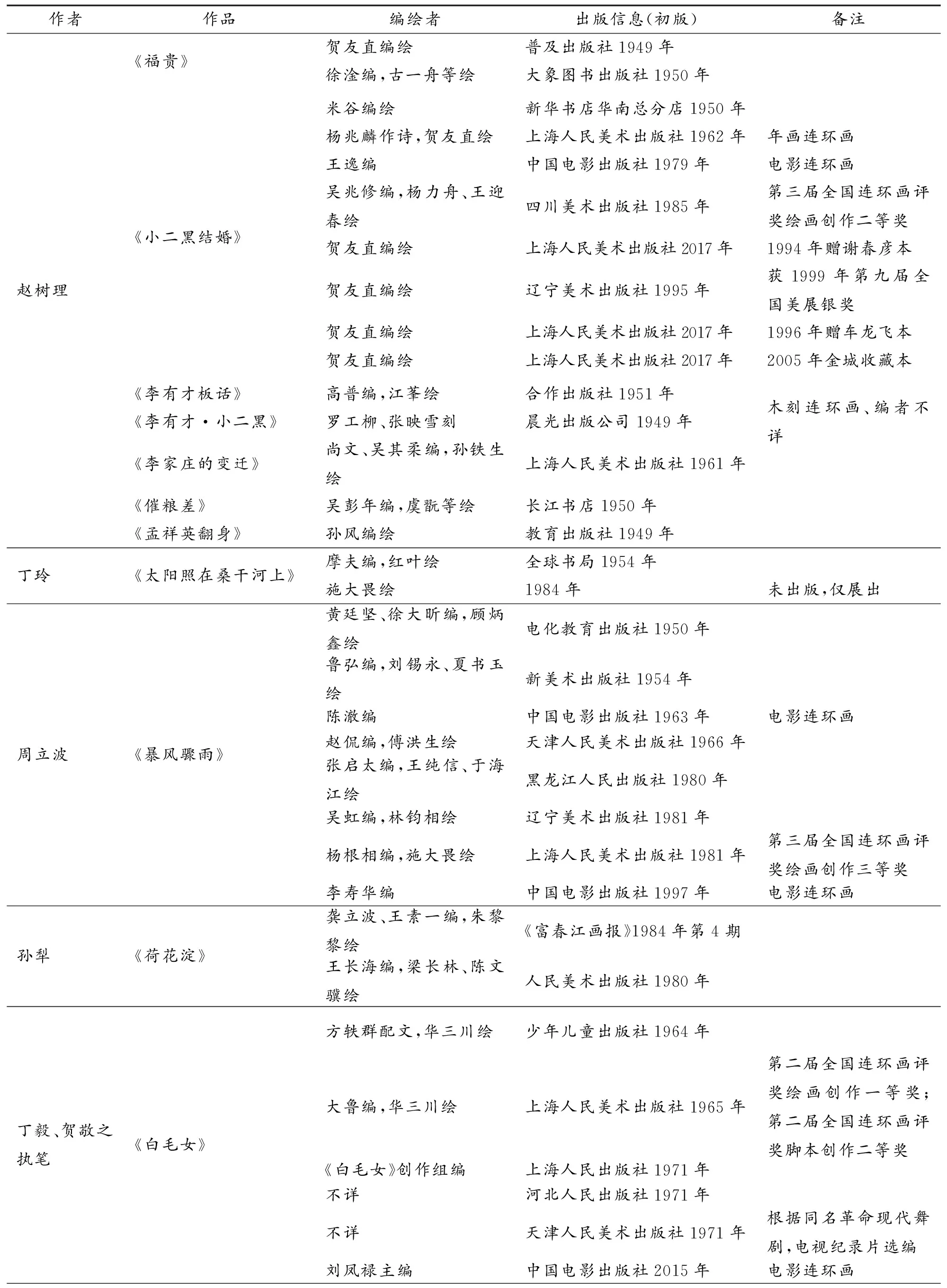

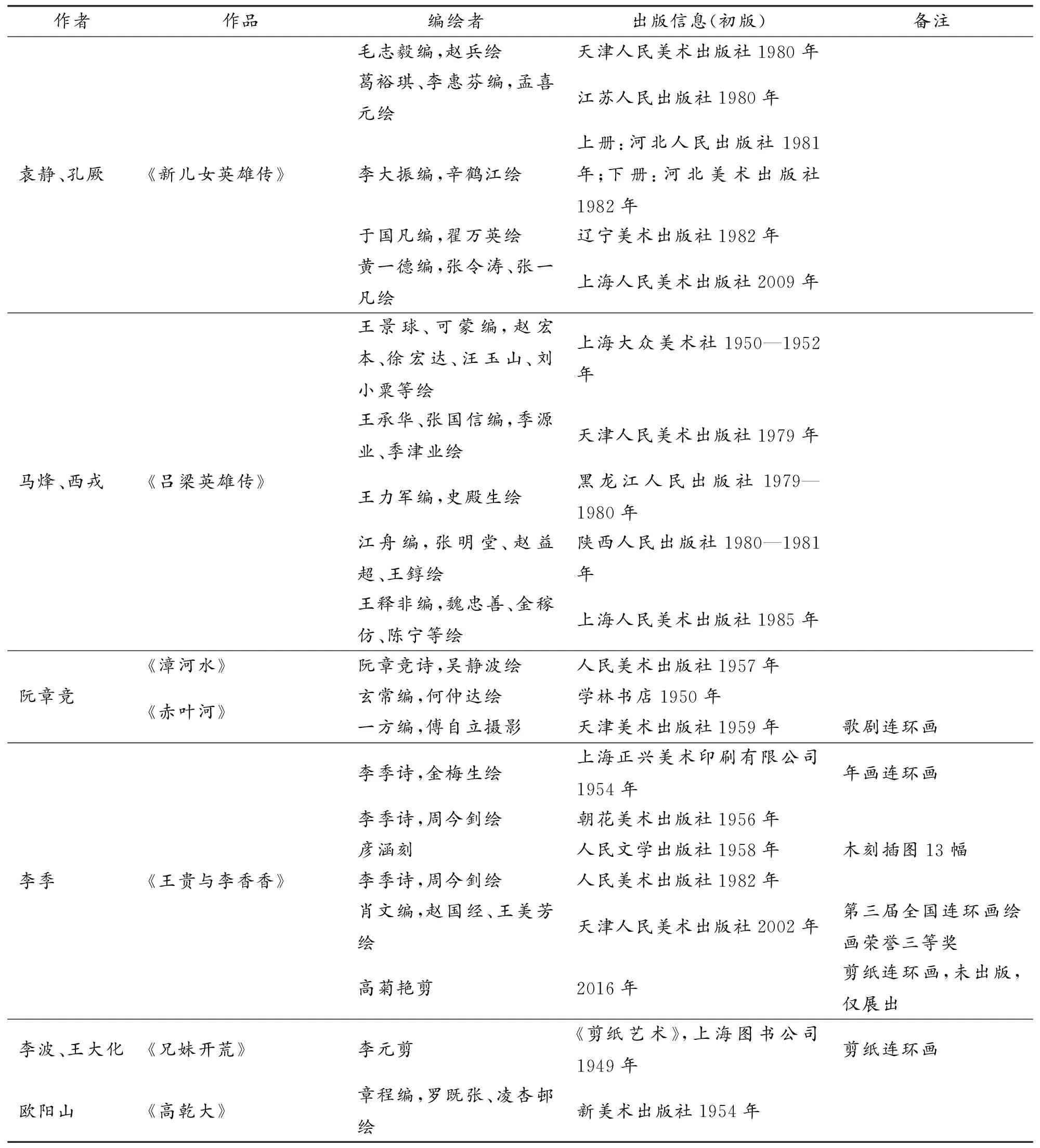

1942年毛泽东在延安文艺座谈会上发表重要讲话,明确提出文艺要为最广大的人民大众服务,强调文艺工作者必须到群众中去,到火热的斗争中去。在讲话的号召之下,解放区涌现出了一大批反映工农兵斗争和民间生活的作品,文学在民族化、大众化上取得了重大突破。赵树理的《小二黑结婚》《李有才板话》《李家庄的变迁》等小说确立了具有鲜明的民间性、以大众喜闻乐见为特色的“赵树理方向”;丁玲的《太阳照在桑干河上》、周立波的《暴风骤雨》等描写土改运动的长篇小说作品广为传播,引发一系列探讨;马烽、西戎的《吕梁英雄传》以及孔厥、袁静的《新儿女英雄传》等作品刻画出了一批有着革命热情的新生代英雄形象,以传奇性取胜;以孙犁为代表的“荷花淀派”以自然清新见长;贺敬之、丁毅执笔的歌剧《白毛女》将民族元素与革命需求相结合,演出时万人空巷;新秧歌剧《兄妹开荒》在群众中掀起阵阵热潮;民歌体叙事诗《漳河水》朗朗上口,节奏鲜明……这些当时脍炙人口的作品都可以在改编的连环画中看到身影。解放区文学连环画改编情况如表1。

由表1可见,解放区文学的连环画改编具有以下鲜明特点:一是多版本现象普遍,不同出版社、不同编绘者对同一作品反复进行改编,其中,《小二黑结婚》和《暴风骤雨》有8个不同版本,《白毛女》和《王贵与李香香》先后被6组改编者和绘画者重新创作,《新儿女英雄传》和《吕梁英雄传》5次被改编出版。二是美术名家参与度高,质量上乘。贺友直、华三川、顾炳鑫、赵宏本等连环画名家参与绘画,其中贺友直的《小二黑结婚》(辽宁美术出版社1995年版)、华三川的《白毛女》(上海人民美术出版社1965年版)等作品获得了全国美展奖和连环画绘画、脚本创作奖。三是画种多样,除线描、水彩绘画外,艺术家们还别出心裁地创作了剪纸、木刻、电影连环画。

表1 解放区文学连环画改编情况

续表1

连环画改编使解放区文学获得了崭新的艺术生命,艺术家们运用不同于文学语言的创作手段对“民间性”进行再度探索,从民俗民风的图像化、民间艺术形式的融合与民俗色彩的化用等方面凸显出民间再出发的艺术特质与意义,这既是对传统文化的传承,也是在艺术领域的创新。

二、民风生活的图像化呈现

民间风俗是经过长期的历史积淀、情感表现浓郁热烈的特殊文化现象,具有传承性、稳定性、地域性、寓意性等特点,饱含着生活的气息和泥土的芬芳,是劳动人民勤劳与智慧的结晶,是民族精神世界的真实写照,是民间思维方式的集中体现,更是民族文化的活化石。解放区文学作品对于原生民俗的摹写较少,如《太阳照在桑干河上》《李家庄的变迁》等作品主要以人物对话和故事情节为主要内容,并未以代表民族风土人情的民间性元素作为作品表达的重心,而改编的连环画则通过生动鲜活的图像集中展示了民俗,画家们从与人们生活息息相关的服饰穿戴、民间仪式、民艺等方面,对民俗生活进行了具象化的表达。

为凸显人物形象的民间性,连环画首先从人物的外在着装开始,突出民间的特色。人物服饰与生活息息相关,不同地区、民族、性别、年龄、身份、职业的人们都有着不尽相同的服饰穿戴习惯,服饰穿戴在小说中并未有过多的描写,而在连环画中则有具体而细致的刻画。我们发现,几乎所有的陕北农民形象都有着同样的装扮——男性头上扎有白色英雄结,腰束红带,显出英雄气概;女性身着短衫,脚穿黑布鞋,腰间缠着一根绸带,表现女性柔美特质与辛勤劳动的生活状态。如《小二黑结婚》(1995年辽美版)第6幅,小二黑身着的就是陕北传统服饰,“白羊肚子头巾额上扎,白茬袄中间系红腰带”。羊肚手巾在陕北和晋西北是男性的标志性穿戴,以白毛巾兜包后脑,前额上方打个结,显示一种阳刚英武之气,功能随季节而变,春秋抵挡风沙,夏天防晒,冬天御寒。腰带不仅能束紧上衣,还能在干农活时解下来作为绳子绑定物件。如《王贵与李香香》(2002年天津人美版)第11幅,王贵赤脚站在水中,并利用腰带将鞋子绑在腰间。除此之外,画家们还注意到儿童的服饰穿戴,《小二黑结婚》(1962年上海人美版)第12幅和《小二黑结婚》(1985年川美版)第25幅中,一位孩童头上戴有虎头帽,虎头帽是中国民间儿童服饰中比较典型的一种童帽样式,以老虎“王”字为形象,借助百兽之王老虎的威力来辟邪,以庇佑孩子健康成长。民间服饰不仅具有多种实用性的功能,更加有着独特的文化意义。画家们对小说中不曾出现的服饰的诸多细节进行生动描绘,使这些来自底层的民间形象栩栩如生,增加了作品的文化厚重感。

民间人生仪式是人一生中的重要节点上所经过的具有一定仪式的行为过程,具有丰富的象征意蕴,传达出民众对自然、人生、社会的认知、理解和愿望。民间对诞生礼、成年礼、婚礼、寿礼与丧礼尤为重视,而其中婚嫁礼更是传统观念中的“大礼”。年画连环画《王贵与李香香》(1954年上海正兴美术印刷有限公司)第7幅就集中展示了民间的婚俗习惯,新娘把长发剪短,把头发梳整齐,手上盖一块粉红色绣花手帕,新郎新娘胸前都别着大红花。汉族民间,新娘有佩戴红绒花之俗,以谐音“荣华”,象征富贵。另一个版本的《王贵与李香香》(2002年天津人美版)则对男女主角结婚的场面有着更为细致地描绘,第37、38、39幅中,大红花、鞭炮、唢呐、“囍”字剪纸、红棉被、红枣、红烛等象征意象,寓意美好,使人心生喜悦。枣与“早”谐音,有祈求早生贵子之意。1994年贺友直赠谢春彦本和1962年上海人美版本的《小二黑结婚》中还展示了民间婚俗“六礼”中的第一礼——纳彩,家长通过媒婆互送写有男女双方姓名、籍贯、生辰八字及祖宗三代姓名的庚帖。而《小二黑结婚》和《王贵与李香香》原著中并未对婚俗有过多提及,仅用“后来两家都准备了一下,就过门”和“吃一嘴黄连吃一嘴糖,王贵娶了李香香”两句话简单带过,连环画用丰富翔实的细节拓展了文学原著的表现空间,展现出底层民众最质朴而热烈的人生愿望。

除此之外,画家们对日常生活场景的刻画也使读者愈发体会民风生活的斑斓多姿。《王贵与李香香》(2002年天津人美版)第18幅描绘的是一位民间艺人演唱的画面。他手拨传统民间弹拨乐器——三弦,歌唱共产党革命战士刘志丹的动人故事,众人围在他的身边,闻此声,或激昂愤懑,或沉默不语,或泫然泪下。画家将原作中简单一句“羊群走路靠头羊,陕北起了共产党。领头的名叫刘志丹,把红旗举到半天上”改编成这一生动画面,可谓极大扩充了原作的文化内涵,更是彰显了民间艺术的迷人魅力。艺术家们还别具匠心地从小说原著中提取日常化的物件,地主家的一桌一灯,农民家的一瓢一灶,都在画家笔下散发着生活的气息。如连环画《太阳照在桑干河上》(1954年全球书局)第28幅中,画幅下方的地上,两只鸡在啄米,左侧是石磨,屋外晾晒着衣服,几位妇女围着小桌坐着聊天,手边还在干农活,构成了一道和谐安定的农家生活风景线。连环画对小说中尚未刻画的细节进行有意地发挥和拓展,符合阅读大众的审美习惯和精神需求,散发着民间独有的泥土气息,营造了浓郁的民间生活氛围,使之具有大众化、通俗化的特点,也赢得了更广泛的读者。

对民俗生活的展示,建立在艺术家们对民间生活和习俗风情的熟悉这个支点之上,画家们深入当地采风,在深刻理解文化内涵后,将民间艺术的审美空间与日常空间融为一体,使之具有生活的真实感,改编的连环画在一定程度上冲淡了原作中浓厚的政治意识形态色彩。18世纪德国启蒙运动思想家赫尔德发出“到民间去”的呼声,认为只有在民间依靠民众的传统,才能创造出原创性的民族艺术。20世纪60年代的老一代连环画家都把体验生活看成是自己的艺术生命,每画一套作品必定下乡,去体验生活。贺友直出身于平民阶层,民间立场使其能入木三分地画出小二黑和小芹之间那种朴素率真的陕西山野小儿女的恋情,自有一股天然去雕饰的清新。美术评论家谢春彦称贺友直“专好绘那细民贱姓的琐碎故事,把平凡人物的生老病死,劳作耕织,婚丧嫁娶,喜怒哀乐……一一纳入画卷……此即平民队中步出之贺老之平民情结也。”[1]版画家罗工柳在延安的十年间,也有一半以上的时间在农村和士兵、农民一起生活。刻《李有才板话》时,他学习中国民间木刻形式,使用水印套色木刻,洗练、明快、润泽、清逸的艺术效果,更符合大众的审美需要。这种体验式的创作方法,于我们今天的文学创作仍具借鉴意义。

三、民间艺术的融合与再造

鲁迅称民间艺术为“生产者的艺术”,是指以劳动人民为主体作者,为了满足劳动人民的衣、食、住、行、用等生活需要和审美需要而创造的年画、剪纸、扎纸、风筝、口头歌谣等。民间艺术来源于生活,一方面,劳动人民在日常生活中创造艺术,通过哼曲调、剪窗花、贴年画等行为来表达对重要节日的祝福,对美好生活的向往,具有较强的实用性。另一方面,民间艺术又有着朴素的美学追求,艺术风格刚健清新、活泼淳朴,情感表达真诚而热烈,是实用价值与审美价值两者统一的产物,兼具现实主义与浪漫主义两种色彩。解放区文学改编的连环画作品创新性地采取年画、剪纸、木刻、歌谣等民间艺术形式,借鉴民间艺术创作材料与技法,走进民间生活,与民众融为一体。

年画是中华民族祈福迎新的一种民间工艺品,是一种承载着人民大众对未来美好憧憬的民间艺术表现形式。年画色彩鲜艳明快,寓意直白浅俗,象征着吉祥喜庆。在民间流传广泛,发行量大。连环画与年画联姻,一改连环画中原本以黑白色为主的色彩、平实朴素的画风,转而追求强烈浓郁的风格,营造热闹的气氛,色彩上多用纯色和原色,对比鲜明、强烈、主观,构图上追求饱满充实,注重装饰趣味、程式化的对称,画面呈现的热烈、活泼的效果与春节期间的喜庆、欢乐气氛相适应。

将文学作品改编成年画连环画,其特征之一是对故事情节进行高度概括,删除不必要的细枝末节,留下情节的主干部分,将长篇文字浓缩为12幅图,每幅图辅之以简洁的文字介绍,达到简洁明了、不蔓不枝的效果。《王贵与李香香》(1954年上海正兴美术印刷有限公司)就将原本情节曲折的四部叙事长诗高度提炼成12幅图,每幅一个主题,单幅情节独立,信息量较大。改编的第二个特征则是强化正面人物形象的优点,弱化反面人物形象的缺点,避免在作品中出现不吉利的因素。年画须倡导文明新风,宣扬价值理念,重歌颂轻批判,这是对民俗心理的体察和尊重。年画《小二黑结婚》(1962年上海人美版)减少了金旺兄弟诬告小二黑和小芹的场面刻画,强化了二诸葛和三仙姑“改邪归正”的场面,喜剧色彩浓厚,整体风格欢快明朗。此版本的年画连环画的封面,更是以 “鸳鸯戏水” 和荷花图案居中,和谐美好的寓意、平衡对称的构图、鲜艳亮丽的色彩,均取自民间,符合民众的审美趣味。

剪纸是一种集装饰、欣赏、实用为一体的民间艺术,劳动人民以纸张为材料,用剪刀精巧剪裁出造型各异、生动有趣的形象,因其材料易得,成本低廉,故而是中国最为流行的民间艺术之一。剪纸一般取材于社会生活和风土人情,趣味浑朴天然,喜用红色,寓意生活红红火火,象征着底层民众最朴素的生活愿望。诚然,因受材料限制,民间剪纸不善于表现多层次复杂的画面内容和光影效果,因此在构图上多采用平视构图,将物体和景象由三维空间立体形象转变为二维空间平面形象,删繁就简,使画面重点突出。但当剪纸要展现连环画的故事情节时,民间艺术家就别出心裁地采用多种构图方式,“把不同时间、不同空间的物体与事件组合在同一画面,表现事物的多层次、多角度与多瞬间”[2]。

2016年,宁夏吴忠市盐池县的一名普通职工高菊艳为献礼长征胜利80周年,将《王贵与李香香》进行改编,创作出长7米、宽63厘米的剪纸连环画,17幅剪纸画按故事发展顺序排列,每一幅剪纸都可以单独成画。通过阴阳刻画、镂空留白产生虚实对比的效果,王贵受欺凌时的激愤神情、终成眷属时的喜笑颜开、地主被捉时的灰头土脸都表现得栩栩如生。《王贵与李香香》的故事原型本就来自宁夏盐池,运用民间造型艺术的材料和手法去创作,来自民间,又回到民间,剪纸连环画彰显出民间智慧与鲜明特色。美术家李元创作的剪纸连环画《兄妹开荒》刻法多变,线条流畅,构图饱满丰富,对主体进行夸大,以圆满充实为美。除此之外,艺术家还使用了绘画中的透视法,如第5幅,遵循“近大远小”的原则,近处的哥哥眺望远处的妹妹缓缓走来,画面具有纵深感、立体感。艺术家还用夸张的手法展示人物锄地、播种、挑水等动作,塑造了成对喜鹊的艺术形象,富有吉祥与喜庆的意味。连环画虽不比秧歌剧原作具有现场性与表演感,但剪纸《兄妹开荒》充分运用民间造型艺术的材料,仅仅19幅图就形象展示了边区人民火热生产的场面,把热爱劳动、奋力生产的主流观念输送进了人民心中,降低了传播成本,发挥出民间美术的作用,实现了审美价值与实用价值的统一。

木刻版画是一种间接性的绘画艺术,它不同于直接描绘,它需利用刀刻制作出版印,再通过印刷将图像转印到纸张、织物等承印物上。版画在雕刻前需要经过构图、刀法、色彩、黑白、线条等的设计绘制版样,而后运用阴刻和阳刻使木块凹凸有致,制作好版样后,分色逐次上墨,最后转印图像起稿。用木刻的方式完成一套连环画,更需要艺术家精湛的技艺。画家罗工柳曾为小说《李有才板话》创作木刻插图,后结集出版,由于刀刻的特质,版画的构图不讲纵深,空间结构朴素,画家便通过用刀的深浅,使阴阳相配合,展示出丰满密集和萧疏简淡的不同审美风格,把边区正在觉醒中的北方农民形象李有才和腐朽的地主形象刻画得生动鲜活。连环画大众化的倾向与幽默化的表达方式,与小说所体现出的精神主旨相一致。此版画长宽不到10厘米,小画幅中展现出大世界,中国民族生活底层的气派在小小版画中顽强生发。故美术评论家用“风、神、趣、韵”四个字来评价罗工柳的这组版画。风,即质朴简约的审美风貌;神,是艺术家对人物的精、气、神的准确把握,底层农民的坚韧与傲骨,以及艺术家本身所体现出的品质;趣,则是这种木刻版画的结构、黑白色彩、线条、刀法结合在一起所体现的灵趣;韵,就是画面调度与故事发展所隐含的节奏感。

在画面的处理上,艺术家们借鉴不同的民间艺术,调度不同的创作材料,而在脚本的书写中,编者们也融合形式多变的民间歌谣,形象有力地表现民族民俗生活文化,为民众所喜爱和接受。

民歌是最为活跃的民间文体,连环画《小二黑结婚》(1962年上海人美版)的脚本文字就创新性地采用民歌成分,融合了陕西信天游、民间快板特色,字音方面力求押韵,形式方面讲究对偶,句式整齐又富于变化,生动活泼,具有节奏感,是一种来自民间的口头说唱艺术。从语言的韵律方面来说,此脚本偶句合韵,单句协韵,如“民兵队长小二黑,积极抗日觉悟高。小芹今年十八岁,聪明能干又乖巧”等,整首歌谣听起来合辙合韵,自然优美,富有艺术感;从语言的节奏方面来看,全诗是三七言句式杂言体,三言句的停顿方式为1+2或2+1,如“二诸葛,劈/卦筒;三仙姑,香案/倒”;七言句的停顿方式多为4+3或2+2+3,如“前世姻缘/由天定,不顺天意/活不了”。长短错落的句式节奏体现了民歌自由灵活、富于变化的形式特点,便于朗读与记忆。除了运用民歌的韵律与节奏,其词句语言也尤为独特。原小说中,赵树理运用的是大众化的民间语言,以质朴和通俗为特点,文辞简约,较少使用修辞,而这十二小段的脚本文字却运用了大量具有民间特质的修辞手法,如浅显易懂的比喻和夸张:“看见女儿闹自由,心里好比滚油烧”;整齐美观、内容凝练、概括性强的对偶:“于小芹,真气恼,金银首饰满地抛。三仙姑,耍花招,装神弄鬼吓唬道”;还有陕北信天游中常用的修辞手法起兴:“船到江心计漏迟,订婚手续要趁早”。另一个版本的连环画《小二黑结婚》(1995年辽美版)的脚本文字形式上更加多变,具体表现为:一是变句式,三言、四言、五言、七言、八言、十言并用,二是变韵脚,[en]韵、[ao]韵、[a]韵变换使用。脚本文字同样也使用了具有民间意象的修辞手法,比如以此物代彼物的借代:“越说觉得越有理,怎知身后来螳螂”,“螳螂”代指躲在暗中的金旺兄弟;又如比喻:“仙姑云过飘缕香,又似花蝶舞艳阳”;以及与人物个性形成映射的起兴:“狗吃屎,猫馋腥,金旺瞄着于小芹”。除此之外,民间谚语和俗语的使用也为连环画的脚本文字增色不少,如 “和事佬”“起课”“煞神”等等民间语汇。整篇脚本文字成为集通俗化、趣味性、韵律感于一体的民间歌谣。

通常情况下,脚本的改编都是对小说文本进行缩写或删节,但是这两个版本的连环画《小二黑结婚》不同于一般连环画的脚本文字,编者不满足于生动流畅、准确精炼的基本要求,而是在领略了原文的内容和主旨的基础之上,创造出了令人耳目一新的歌谣体脚本文学,使原本附着在画面意义之上的脚本具有了独立的审美价值,甚至提升了整部连环画的艺术水平。民间元素催发了整部作品的价值意义,使文字与画面相辅相成,犹如珠联璧合,浑然一体。与小说原作相比,更具有了形式上的创新与民间的气息。

当年画、剪纸、木刻、民谣等民艺与连环画相遇,一个好的故事,一双巧手,一把刻刀,一张纸,一首歌,就能创作出百姓喜闻乐见的艺术作品。民间艺术与连环画联姻,使小说故事能贴近最质朴的普通民众,贴近最鲜活的民间生活。作品的艺术性和故事性擦出绚烂火花,绽放出具有鲜明审美特色和生活情趣的耀眼光芒。

四、民俗色彩的应用与搭配

色彩既是自然现象,也是文化现象。不同的居住环境、历史传统、经济生活、社会习俗等诸多因素的差异,使得中国色彩民俗博大精深,意趣盎然。解放区文学作品改编成的连环画拓宽了文学的表现维度,所运用的色彩是民间化的产物,其色泽的呈现、色彩的搭配、色调的明暗为我们徐徐展开一幅民间社会的风俗画卷,不仅带来视觉上的美感,更引发情感的共鸣。

画家们赋予所绘之物以大自然的本来色彩,尽量使用原色,以红、黄、蓝三原色为基础,营造画面色彩的鲜明对比。画家将调色盘中的色彩纯化,色调偏亮,鲜艳明快,并赋予这些颜色以特定的涵义,符合民间的审美特色。《荷花淀》(1980年人美版)第16幅,4位女人分别穿的是红、黄、蓝、绿四种基本色,在灰白色调的荷花淀之中显得尤为突出,给人清新明快之感。《王贵与李香香》等作品在描绘红花时用大红、洋红、桃红,绿叶则用翠绿、草绿等色相饱和的颜色,景物均被涂抹上了鲜艳明亮的民间性色彩。年画连环画《小二黑结婚》(1962年上海美版)用色变化丰富,鲜艳亮丽,每幅画面都有一个主要色调,且大块色较多,小二黑身着纯蓝色衣服,小芹则是大红色,二诸葛是明黄色,形成既强烈又和谐的色彩效果。

在民间原色中,画家们最喜爱运用的是红色。红色为五色之首,是吉祥、喜庆的象征,连环画《王贵与李香香》(2002年天津人美版)就调用大面积、高饱和度的红色,用众多意象共同烘托出浓郁的民间气氛。婚娶之时,新娘红衣红裤,红绫红绳,洞房更是红色辉映,满堂吉彩,有红枣、红花、红灯笼、红棉被等众多意象。红色还是革命与热血的代表,红缨、红旗、红袖章、红火把、红日等意象与原诗中的“太阳出来遍地红,革命带来了好光景”形成呼应。连环画《白毛女》第50幅中,大春抱着喜儿走出山洞,迎接他们的是热血斗争的战友、翘首期待的乡亲、缓缓升起的红日,象征着希望与胜利。连环画《荷花淀》(1980年人美版)封面上大红色的荷花,在荷花与荷叶后面,士兵端着枪瞄准敌人。红荷、士兵和枪,三者均指向革命这一物象。中国人对红色的喜爱,彰显出中华民族热爱鲜艳、阳刚之美的审美取向。

在色彩搭配上,画家也独具匠心,使画面协调一致,颜色搭配适应民众的审美趣味和用色习惯。首先是纯原色的对比。在民间,素来就有“尚红贵黄”的传统,还流传着这样的配色口诀——“红搭黄,亮晃晃”“红配黄,喜煞娘”“要求扬,一片黄”,红色和黄色的搭配多次出现在这类连环画中,如《王贵与李香香》(2002年天津人美版)中的最后一幅描绘的是革命胜利后王贵带着李香香从鲜红的树林中缓缓归来,在橙黄色的落日余晖中,远山也被染成了黄色,整幅画面运用大块的红色和黄色,对比强烈,鲜艳明快。红配绿也同样受画家青睐,红色和绿色在色相环上是两种相对的颜色,排斥度极大。尽管反差大,但“红配绿”在民间却十分常见,“要喜气,红与绿”“红红绿绿,图个吉利”“红离了绿不显,红配绿唱大戏”“红花要靠绿叶扶”等民间画诀也早已深入人心。《王贵与李香香》(2002年天津人美版)的第10幅中,以绿色的石头为背景,映衬出身着红色衣服的香香更为动人;第40幅图中,青绿色的枣树上结着硕硕红果,给人以丰收与希望之感。其次是软硬色的调和。民间画诀中“软靠硬、色不愣”指纯度低的色彩与纯度高的色彩必经相互依靠才能相互映衬、相得益彰。《小二黑结婚》第7幅中,河水和小二黑的衣服皆为蓝色,“蓝可深浅相挨”,于是河水的蓝色与小二黑衣服的蓝色相比,纯度更高。过分对比的配色需要加强共性来调和,暧昧的配色则需要加强对比来进行调和。

“我国古代用色观念既来自心理感受,也受到信仰、礼制和习俗等影响。传统吉祥色运用中,黑、白、青、蓝、灰等色为素色系,赤、青、黄、白、黑五色为本色、正色或主色。”[3]民间将五色与金、木、水、火、土五种物质对应起来,故五色观念也逐渐衍生出一系列具有保平安、祈福佑的民间传统物件,这些都被画家们收进眼底,如《小二黑结婚》(1962年上美版)第12幅中,五色绳挂在拜堂的桌子旁,不仅能起到装饰婚典节庆、烘托热闹气氛的作用,还具有辟邪邀福之效。《王贵与李香香》中,小孩儿穿戴的衣帽,有别致的五色刺绣点缀其上,花样精巧,款式大方,寄寓了父母长辈对小孩的美好祝愿,祈盼他无灾无难、平安一生。

画家们拥有来自民间的、质朴的审美观,使用独具民间特质的色彩语言,绘就了方寸画幅之间的无限精彩。文字本身不具备颜色,但经改编后的连环画,色彩搭配巧妙,用色寓意深刻,形成了鲜丽而淳朴、热烈而谐和的艺术效果,使观众得到精神享受。

“一切伟大艺术都在民间艺术中有它们的渊源。”[4]民间元素赋予解放区文学连环画以无穷的魅力。如果说解放区文学的民间性表达体现在大众化的语言、通俗化的结构、生活化的人物上,那么由解放区文学改编而成的连环画,则突破文字书写的局限,用鲜活的民间美术形式,拓宽了民间文化的表现维度,延伸了民族精神的价值向度,不仅使民间形象更加立体化和真实化,也让原本就来自民间的解放区文学通过改编再度“走向民间”。民间再出发,从二十世纪四五十年代的“质朴纯真”款款而行,步入二十世纪八九十年代的“绚烂多彩”,再迈进新世纪的“推陈出新”,变的是绘画手法、绘画材料、绘画语言,不变的是艺术家们对解放区文学的本土化、民间化的精神传承。

诚然,对民间性和大众化追求的同时可能忽略作品内涵的提升,回归大地后文艺作品同样需要精神的飞扬,但解放区文艺对民间性元素的呈现,推进了中国文艺的民族化和大众化进程,为今天的文学艺术创作提供了积极的启示。正如有学者指出的,“‘民间’指的不仅仅是现实民间的文学世界,更是其中生发出的一种包含知识分子民间价值立场的、联系现实民间文化的、具有一定民间审美原则的文化形态。”[5]当下的文艺工作者应坚定知识分子的价值立场,秉承“从民间来,到民间去”的艺术理念,继续探索“新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”,用心讲好中国故事。