新时期我国主要矛盾视角下人民获得感的空间差序格局

2020-08-11文宏

文 宏

引言

以民为本,把人民对美好生活的向往与需求作为发展的目标与使命,为人民谋福祉,实现人民获得感的有效增长,是党和政府的不懈追求与奋斗目标。从党的十九大报告中可以看出:在以人民为中心的发展思想指导下,随着大批惠民措施的落地,人民的生活水平得到了很大提高,获得感也显著增强。然而,报告也提到:在我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的新时代,民生领域还存在着脱贫任务艰巨以及城乡未能协调发展的“短板”,群众依然面临不少在就业、养老等方面的生活难题。党的战略判断表明,区域、城乡的发展差距与民生“短板”制约了人民获得感的可持续增长,如何在区域、城乡与民生发展不平衡不充分的现实情境下满足人民对美好生活的需求,实现人民获得感的有效增长,成为现阶段我国改革与发展的重要现实与理论议题。

当前对我国社会主要矛盾的重新定义,是党和国家顺应新时代中国特色社会主义现实情景所作出的重要论断。“美好生活需求”本质指向群众物质文化得到一定满足后,其需求与期待向更高层次的民主、法治、公平正义、安全与环境等维度深入,其实质指向人民在保持并相对提高物质生活水平的前提下,追求更高层次的获得感,以实现自身对能力提升、权利保障和体面的、有尊严的、幸福美好生活的期望,对发展亦提出了更高的要求。与此同时,现阶段我国不平衡不充分的发展格局主要表现在内涵维度与空间维度。就内涵维度而言,发展不平衡不充分主要体现为在自然禀赋与政策导向影响下,经济、政治与民生等方面仍有发展短板;空间维度则表现为我国现阶段的东中西部区域与城乡间的发展不平衡不充分。

由此可见,获得感作为人们识别、承认他们自身处境或观察到周遭社会现象之后,所形成的某种特定评价、感受和立场的社会感知[1],不平衡不充分发展格局将与人民对美好生活的需要产生内生性冲突[2],制约了人民对更美好生活与更高质量发展的追求,阻碍了人民获得感的有效转化。因此,从发展不平衡的空间格局出发,观测社会公平、公共服务与经济收入等发展不充分维度的人民获得感,有利于从需求侧出发,揭示不同维度与层面下人民获得感变化的现实规律,为政策的精准供给提供理论与现实依据,为我国人民获得感的增长提供可实现的发展路径。

一、文献回顾

如何使发展趋于平衡与充分,以实现人民日益增长的美好生活需求,是党和国家亟待解决的现实与理论问题。然而,人民的需求作为抽象的概念难以量化,亦难以为政策的精准供给提供有效的实证支持。对此,“获得感”的提出恰逢其时,作为适应新时代中国特色社会主义国情的民众主观感受概念[3],是强调在实际“获得”的基础上所形成的主观感知,要让群众实实在在感知我国改革与发展的变化[4],共享新时期发展成果,蕴含公平性与正义性特点[5]。

已有研究大部分从思辨性质的维度出发,主要探讨了人民获得感的内涵、测量指标和提升路径。“获得感”是指人民群众基于一定“获得”而产生的一种正向的主观心理感受[6],这里的“获得”包括物质层面上的民生福祉、宏观经济、个人经济和精神层面的公平正义等多方面[7]。当物质或者精神层面上的需求被满足后,获得感是大脑所给予的一种令人感到愉悦、幸福、满足的强烈积极感受[8],是人们的主观精神感受与客观物质获得相结合的多维指标[9],就其实质而言,不仅体现了改革发展成果在社会中的受益范围和人们对此的主观满意度,还是人民对政府工作绩效的理性评估。“获得感”的实现要在立足现实国情的基础上,从多领域进行突破。例如:在经济领域,需要适当提高中等收入的人群比重,优化收入分配结构[10],达到缩小社会贫富差距的目的;在社会领域,可以健全社会保障体系,争取早日实现服务均等化[11];在政治领域,除了通过廉政政府的建设,增强人民对党和政府的政治信任外[12],还需要畅通民意表达渠道,引导公众广泛参与,形成多方资源共同参与的社会治理模式[13]。

人民获得感作为新时代国家发展的价值标度与理性评估,是提高我国发展平衡性与充分性的有效动力,是适应我国主要矛盾转化的政策基点。因此,对经济、政治与民生等维度“获得感”的空间现实情景进行有效实证观测,有利于理清人民对美好生活的追求与现实情景,为实现发展的平衡性与充分性提供数据支撑,进而满足人民日益增长的美好生活需求。但目前学界仍欠缺对“获得感”的实证性分析。就测量目标群体而言,现有关于“获得感”的实证研究大多针对特定人群进行探讨,对现阶段我国大学生群体[14][15][16]与农民工[17]的“获得感”进行实证测量,总体缺乏对人民整体“获得感”的有效观测;另一方面,获得感作为多维的主观感受概念,其外延涵盖多个层次,现有研究多用单一指标对获得感进行实证分析,如“生活改善程度”[18]等,虽然两者之间有较大的相似程度,但忽略了获得感的多维构成属性与全面性的特点。而学界目前亦欠缺从我国发展不平衡不充分视角,对“获得感”的多维层次进行空间性观测。

有鉴于此,本文将利用因子分析法,遵循“获得感”的多维性特点,构建客观指标体系,通过全国城乡社会治理调查研究数据,理清我国人民对美好生活需求的影响路径及其影响权重;从发展不平衡的区域与城乡空间层面,观测我国民众的社会公平、宏观经济、个人经济与民生获得感等现实维度,以期观测我国不同维度人民获得感的空间格局与现实状况,并在现实依据的基础上为我国人民获得感的可持续性增长提出对策与建议。

二、研究设计

(一)研究数据

本文采用了课题组参与协同采集工作的中国城乡社会治理调查(CSGS)项目中的数据作为数据来源。该调查不仅基于空间地理学与遥感学等原理,利用“GPS/GIS 辅助的区域抽样”方法,大幅度减少被调查者人员流动与其户籍资料准确性不足等抽样问题,还按照分层、多阶段以及规模成比例(PPS,probabilities proportional to size)等抽取程序,减少抽样过程中产生的偏差,比传统的抽样方法更为精准与科学,同时,笔者所在团队也实地参与了数据采集及录入工作。该数据共收集有效问卷4289份,覆盖了全国28个省市区,能有效反映我国人民获得感的综合状况。从具体的问卷分布上看,城市和乡村问卷分别为1632、2657份,而东部、中部、西部的问卷数量分别占据1850、1433和1006份,比例分布合理。

(二)概念测量

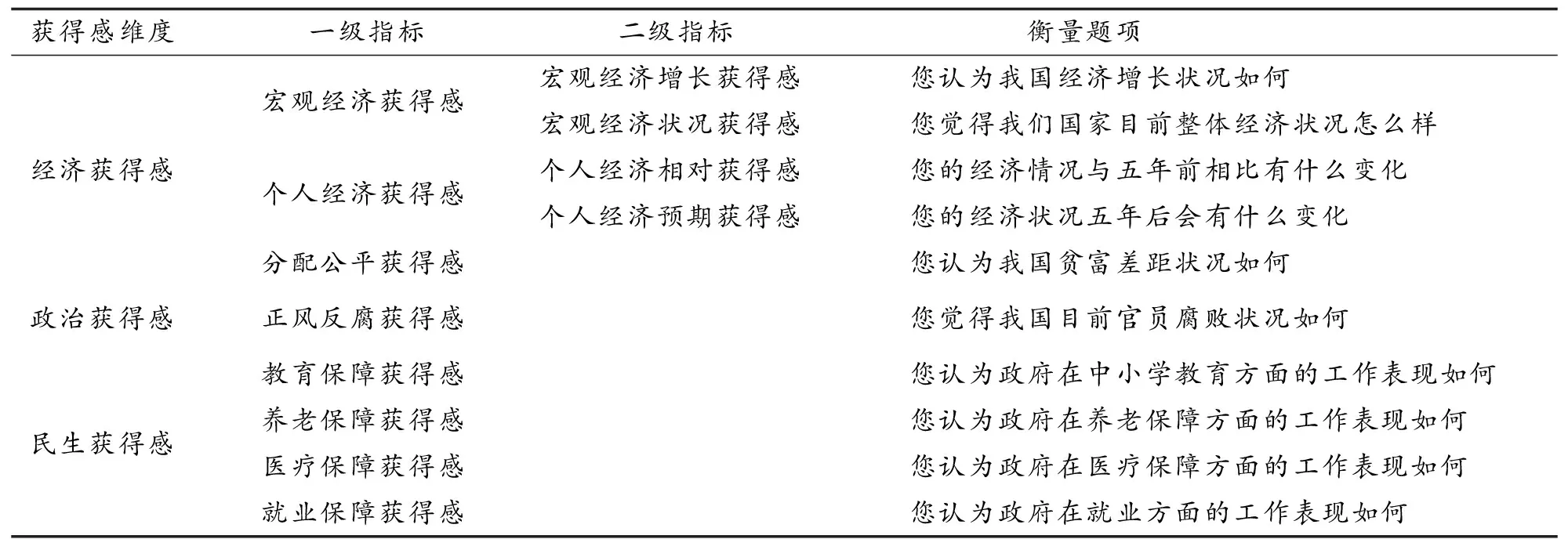

本文参考获得感评价指标体系[19],形成获得感维度、一级指标、二级指标与衡量题项。如表1所示,在经济获得感维度下,有宏观经济获得感、个人经济获得感与分配公平获得感三个一级指标,其中,宏观经济获得感由宏观经济增长获得感与宏观经济状况获得感等二级指标来衡量,个人经济获得感则由经济相对获得感与个人经济预期获得感组成;政治获得感由政府重拳反腐所形成的正风反腐获得感来衡量;民生获得感主要包括教育保障获得感、养老保障获得感、医疗保障获得感与就业保障获得感等。

表1 不同维度获得感与衡量指标

(三)研究方法

由于在表1所列的指标中,存在变量较多且主观的指标体系难以科学地对人民获得感进行有效观测的问题,需要对相关变量进行凝练。而因子分析法恰好可以实现用较少的几个因子反映原资料的大部分信息的目的。因此,为了简化指标体系与客观衡量获得感,本文选用因子分析法将不同维度的获得感合并为较少的几个获得感综合因子,通过公因子反映城乡与不同地区之间的人民获得感,其数学模型可表达为:

Xi=ai1F1+ai2F2+ai3F3…+aikFk(i=1,2, …,p;j=1,2, …,k)

在公式中,Xi表示为原有的变量,Fj是公式得出的公因子,数量为K;aij表示因子载荷;μ代表在原有变量中,剩余的不能被因子解释部分。

三、研究结果与分析

(一)人民获得感的因子分析

如上所述,人民获得感被界定为三个不同维度获得感组成的综合指标,本文运用主成分分析法对人民获得感进行因子分析。在可靠性分析方面,经过Alpha信度系数检验,结果显示Cronbach Alpha=0.706,说明所选指标具有较好的内部一致性,即信度良好。而KMO检验值为0.712,说明各变量间偏相关性较高,同时由Bartlett球形检验得到的P值为0.000,说明变量的独立性假设不成立,该数据适合做因子分析。

表2 KMO统计量、Bartlett球形检验和信度检验

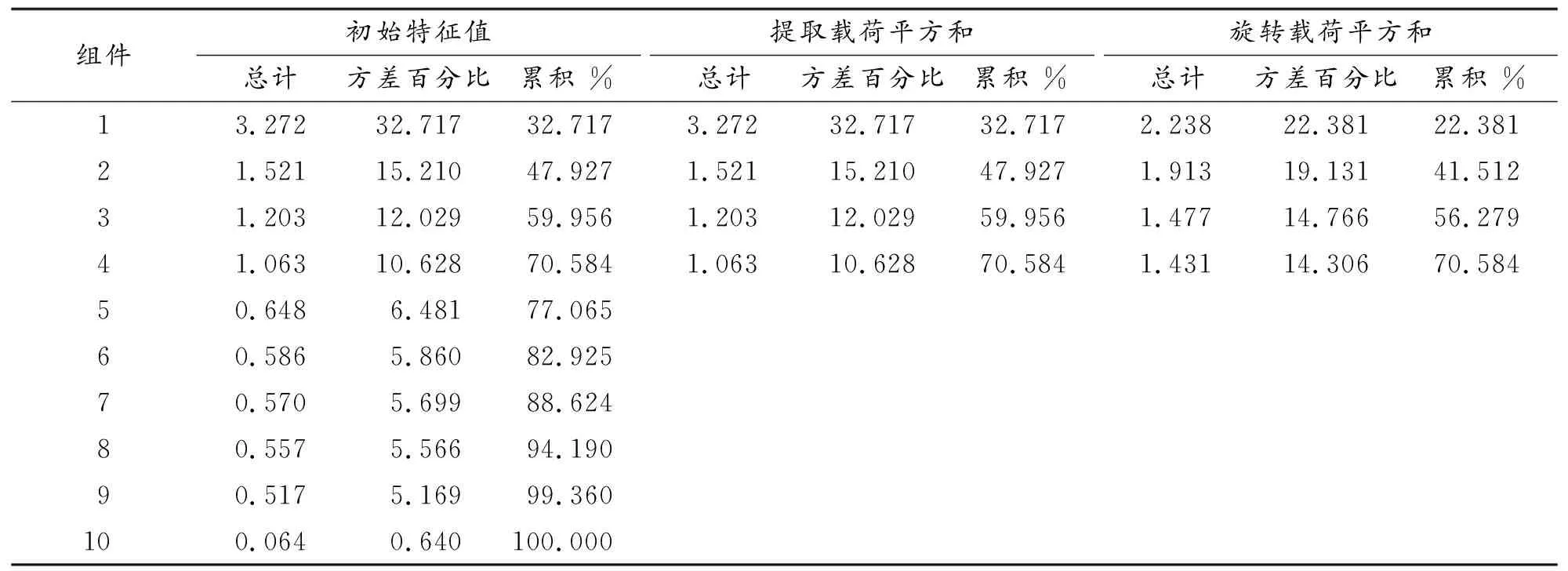

在此分析中,确定获得感公因子个数是分析的基础,根据因子载荷矩阵结果显示(表略),前4个因子变量的特征值均大于1,因此将它们作为获得感的公因子,累积方差贡献度为70.584%,说明所提取出的前4个公因子对获得感的解释度较好。对因子载荷矩阵进行方差最大化正交旋转后,可以得到旋转后的因子载荷表,结果显示亦为前4个因子变量的特征值大于1,解释度分别为32.717%、15.210%、12.029%与10.628%,累积方差贡献度仍为70.584%。

表3 总方差分解表

(二)公因子构建与因子权重

表4为在对因子载荷矩阵进行方差最大化正交旋转后,得到的因子载荷表与因子权重。因子权重反映了我国人民对美好生活需求的渐进性变化,由个人经济向民生、国家经济与社会公平等方面发展。

在移动互联网环境下,图书馆必须改变坐等读者上门的服务方式,主动走出去,利用先进技术延伸服务领域,扩大服务的覆盖面[8]。福安市图书馆就依托文化共享工程,利用互联网技术覆盖城、县、乡、村的优势,将海量阅读资源送到乡村孩子的身边,让公共文化服务能够普惠更多人。福安市图书馆作为区域文化服务中心,积极参与到基层数字图书馆建设项目中,利用互联网将阅读资源传递至社区图书馆或农家书屋,广泛开展阅读引导活动,推出数字化阅读等新型服务形式。同时福安图书馆定期组织馆员下基层,进学校,进社区,将优质资源送到小读者及家长身边,进一步提高了城乡未成年人的阅读能力。

1.民生获得感因子。因子载荷表结果显示,在教育保障获得感、养老保障获得感、就业保障获得感与医疗保障获得感上,第一公因子有较大的载荷,而这些指标与民生获得感一致,因此仍将第一公因子命名为民生获得感因子,民生获得感因子权重为0.317,反映了在现阶段发展过程中,人民对保障自身基本生存、基本发展机会、基本发展能力和基本权益的教育、养老、医疗与就业等基本公共服务的重视,人民密切关注与他们生活息息相关的民生问题。由此可见,由教育、养老、医疗与就业等组成的、涉及民众生存与发展的民生是现阶段我国民众对于美好生活最为关键的需求,是人民获得感增长最为重要的实现路径。

2.宏观经济获得感因子。第二公因子在国家经济增长获得感与国家经济现状获得感中因子载荷较大,因子权重为0.271。结果表明,宏观经济作为我国发展的引擎对民众的获得感有重要影响,民众对宏观经济的增长与整体状况的判断,将形成他们良好的经济信心与经济安全感,而两者作为宏观经济的保健性因素,会随着时间的推移逐渐转化为宏观经济获得感,使人民保持良好的消费与经济预期,不可持续的经济增长与不稳定国家经济状况将使人民获得感失去良性增长;另一方面,宏观经济的可持续性增长促进就业、增加个人经济收入的同时,使国家有能力进一步完善我国公共服务体系,增加我国民生获得感。因此,现阶段民众关注我国国民经济的稳定与增长是宏观经济获得感亦是人民获得感的重要体现。

3.社会公平获得感因子。经过因子旋转后的第三公因子由收入分配获得感与正风反腐获得感组成,有较大的因子载荷,政府的重拳反腐为民众带来政治上的公平,形成正风反腐获得感,而收入分配制度的完善、贫富差距的缩小代表经济上的公平,两者皆为人民群众带来良好的公平主观感受。因此,将由正风反腐获得感与收入分配公平感组成公因子命名为社会公平获得感因子,因子权重为0.209,这说明人民群众对美好生活提出了更高的要求,更为注重经济公平与政治公平,要求继续缩小贫富差距与重拳反腐,社会公平是人民获得感不可或缺的重要构成因素。

4.个人经济获得感因子。第四公因子在个人收入相对获得感、个人收入预期获得感的指标变量上,有着较大载荷。这两个因子主要反映了个人的经济状况,分别代表了人们经过将以往经济状况与目前所处经济状况进行对比后得到的感知,以及基于现状,对未来个人经济状况预期的感知,说明现阶段虽然人民对美好生活的需求向更深入的层次发展,但个人经济仍是人民获得感的重要构成部分,是人民获得感增长的重要因素。因此,将最后的公因子命名为个人经济获得感因子,因子权重结果显示为0.203。

表4 旋转后因子载荷表

(三)人民获得感的空间格局

为有效观测民生、国民经济、个人经济与社会公平等发展不充分维度人民获得感的空间现实状况,本文以各因子的方差贡献率为权,由各因子的线性组合得到综合评价指标函数,具体公式表达为:

F综=(0.22381F1+0.19131F2+0.14766F3+0.14306F4)/0.70584

表5呈现了东、中与西部和东、中与西部城乡的获得感因子得分情况,其中F综为总体人民获得感的因子得分,包含不同维度获得感的因子得分。

表5 区域与城乡人民获得感因子得分表

1.人民获得感

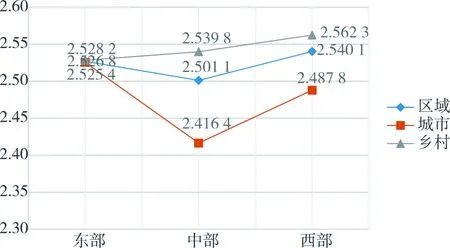

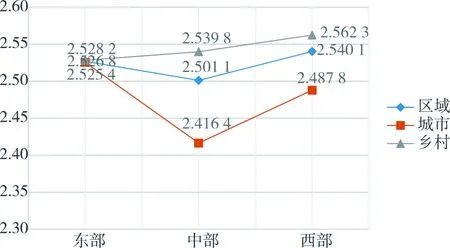

图1 区域与城乡人民获得感

2.不同维度的获得感

(1)民生获得感

在区域维度中,西部民生获得感较高,其次为东部与中部地区,国家重点扶持的欠发达西部地区民生建设效果显著。从城乡角度分析,城市人民获得感排序分别为东部、西部、中部,且东部地区与其他区域相比差距显著,说明经济发达的东部城市民生投入力度更大,民生保障效果更好,民生获得感较高;而乡村排序依次为西部、中部、东部,经济越发达的乡村地区民生获得感越低,说明在经济不及城市发达的农村,虽然处于发达的区域,但享受民生保障与城市相比存在较大差距,教育、养老医疗与就业等投入水平与享受机会不及城市居民高,加之发达地区农村民众对民生保障的期望值较不发达地区要高,故发达地区农村获得感偏低。而从城乡差异角度看,东部、中部与西部农村民众民生获得感较城市居民而言要高,其中东部差异较小,而中部与西部存在一定的差距。值得注意的是,民生获得感呈现“中部坍塌现象”,《2015年中国城市基本公共服务满意度评估与发展报告》①中,中部地区民众对基本公共服务的满意度亦有相似的结果,这是由于在经济发展水平影响下,虽然基本公共服务水平处于东部与西部之间,但受参差不齐的发展水平、服务梯度转移不足与收入差距显著的影响,中部基本公共服务收敛性于区域中最低,基本服务均等化难以推行,甚至存在倒退现象[20]。在基本公共服务供需矛盾日益尖锐、均等化长期久滞不前的中部,当日益增长的民生期望与不平衡不充分现实绩效难以匹配时,心理落差导致了民生获得感的“中部坍塌”现象。

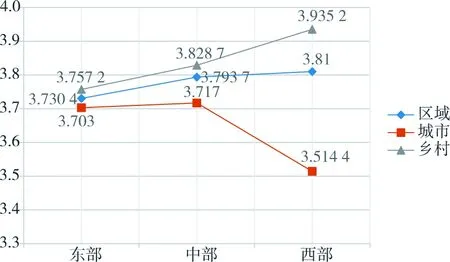

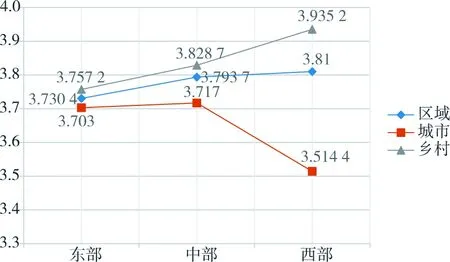

(2)国民经济获得感

国民经济获得感区域排序为西部、中部、东部,经济越发达的区域其国民经济获得感越低,这说明经济越发达的地区感受我国经济发展程度越高,从而对我国经济发展水平提出更高的要求,而经济较不发达区域民众期望值不及经济发达地区民众,因此越不发达地区国民经济获得感越高。城乡维度结果显示,城市国民经济获得感水平依次为中部、东部、西部,经济较不发达的西部城市国民经济获得感较低;乡村排序分别为西部、中部、东部,与总体区域排序一致,经济较不发达区域的乡村国民经济获得感相对较低,这说明虽然我国整体经济较快发展,但亦存在发展不平衡与不充分的矛盾,不发达地区农村经济相对滞后,国民经济获得感不足。城乡差异角度结果显示,东部、中部与西部的乡村国民经济获得感较城市而言要高,与东部相比,中部与西部国民经济获得感城乡差异更为明显,西部情况尤为突出。

图2 区域与城乡民生获得感

图3 区域与城乡宏观经济获得感

(3)社会公平获得感

西部地区社会公平获得感最高,民众对经济与政治公平状况评价较好。其次为中部与东部,经济发达地区经济发展水平更高,但民众认为收入不平等状况更为严重,有更多的官员存在腐败与滥权行为,这反映了民众随经济增长而提高的公平期望与现实状况的差距。城市排序为中部、西部、东部,农村则为西部、中部、东部,东部城乡社会成员社会公平获得感均处在最低水平,东部地区社会公平问题突出。城乡差异角度的结果显示:相较于城市,东部和西部地区的乡村社会公平感更高,中部地区的城乡则基本持平。值得注意的是,西部城乡社会公平感存在较大的差异,其城市社会公平有待提高。

(4)个人经济获得感

经济越发达地区,个人经济获得感越高,排序为东部、中部、西部,这表明经济发达区域个人经济改善状况更好,对个人经济预期也更有信心,而欠发达地区因经济发展不平衡不充分的结构性矛盾,个人经济状况改善不足,对预期的信心也不及发达地区的民众高,从而导致经济越不发达地区个人经济获得感越低。从城乡角度分析,城市获得感依次为西部、东部、中部,西部个人经济获得感较高;而乡村结果显示为东部、中部、西部,与整体区域排序一致,个人经济改善与预期状况在不发达地区的农村地区较差。经济较为发达的东部与中部农村个人经济获得感要比城市高,乡村民众收入逐渐提高,说明国家对缩小城乡经济差异的措施效果显著,但西部地区城乡差异较大,城市较农村个人经济获得感要高,因此如何在欠发达的西部农村增加居民收入仍是重点问题。

图4 区域与城乡社会公平获得感

图5 区域与城乡个人经济获得感

结论与展望

人民获得感作为新时期我国改革与发展的“试金石”,凝聚了人民对美好生活的追求与向往,观测不同维度“获得感”的空间格局,是推动平衡发展、完善精准化政策供给的重要议题。为更好地观测我国的人民获得感空间分布,本文从经济、政治与民生等不同维度的获得感,构建人民获得感的评价指标体系,并利用指标体系评估我国城乡与区域人民获得感具体情况。

研究结果表明,人民获得感的重要实现路径包括:民生获得感、国民经济获得感、社会公平获得感和个人经济获得感。人民日益增长的美好生活需要由个人经济层面向区域民生、宏观经济、经济公平与政治公平等维度递进性深入。我国人民获得感在发展不平衡不充分矛盾影响下,欠发达区域与农村社会成员较经济发展较好的区域与城市而言有更好的获得感;而西部城市受发展“久滞不前”所累,难以匹配人民日益增长的期望值,因此西部城市社会成员获得感较低。

不同维度的获得感亦呈现复杂的状况,从民生获得感角度看,经济发达区域与城市获得感较低;而整体区域与城市视角中,受基本公共服务均等化收敛性影响,呈现获得感“中部坍塌”现象,且中部城乡获得感有较大差距。宏观经济获得感与总体的人民获得感趋势保持一致,西部城市在整体区位发展不充分的影响下难以面对经济下行压力,人民获得感处于较低水平。在社会公平获得感的分析中,总体区域与乡村亦呈现经济发达地区获得感较低状况,城市与相关实证分析匹配,社会公平获得感排序为中部城市、西部城市、东部城市。然而个人经济获得感的结果说明经济发达的区域与农村民众对收入的相对改善与未来预期较高,实际的收入获得感知与内心期望相匹配,而城市居民则深受经济收入的增速影响。

有鉴于我国人民获得感呈现出的空间差序格局,在继续推进整体改革步伐、让人民群众共享经济发展成果的同时,仍需抓重点、补短板、强弱项,强化民众实际绩效感知,以期回应人民对美好生活的期望,提高人民获得感。在服务供给上,除了需要加强医疗、养老、教育和就业等板块的资源投入外,还需要实现精准的基本公共服务供给。在投入的同时也要保障公平的分配,大力推进基本公共服务均等化,缩小城乡、区域、阶层之间存在的资源分配不均差距。此外,还需要重点破解百姓的生活难题,如“看病难”“住房难”“上学难”“就业难”等。宏观经济要积极应对经济转型带来的下行压力,继续保持一定增长的国民产出水平、高就业与低失业和稳定或温和上升的价格水平,实现个人经济的有效增长。通过建立长效的防腐败机制与收入分配改革的推进,切实保障政治公平与经济公平,回应根植人民群众内心的公平需求。

注释:

① 2015年中国城市基本公共服务满意度评估与发展报告由中国社会科学院主持完成,通过24 549份调查问卷,从公共交通、公共安全、公共住房、基础教育、社保就业、医疗卫生、城市环境、文化体育、公职服务等9个方面,对全国38个主要城市的基本公共服务力进行全面评价和深入研究。