山地聚落历史人口的重建:以近三百年云南峨山沿河村为例

2020-08-10白玉军杨煜达

白玉军 杨煜达

(复旦大学历史地理研究中心,上海 200433)

18—19世纪是中国人口发展的重要阶段,不同区域的人口均显著增加。西南地区(今云南省和贵州省)人口在1700年约500万,1775年达到1 100万以上,到1850年接近2 100万(1)[美] 李中清著,林文勋、秦树才译:《中国西南边疆的社会经济:1250—1850》,人民出版社2012年版,第140页。,人口从相对密集的平原、盆地向丘陵、山地扩散,人口的空间分布格局也有所改变。人口大规模地涌入山地,不仅改变了西南地区的人口分布,也影响着山地开发的空间进程。重建山地聚落人口变化的时空过程,对认识近三百年人口发展及山地开发等问题有重要意义。

目前,明清以来宏观人口史的研究,借助正史、方志、户部清册、保甲清查、人口普查、人口登记和抽样调查等传统史料,已在全国人口以及大区域人口(2)代表性的研究有葛剑雄:《中国人口发展史》,福建人民出版社1991年版;葛剑雄主编,曹树基著:《中国人口史·明时期》,复旦大学出版社2000年版;葛剑雄主编,曹树基著:《中国人口史·清时期》,复旦大学出版社2001年版;葛剑雄主编,侯杨方著:《中国人口史·1910—1953年》,复旦大学出版社2001年版;韩光辉:《北京历史人口地理》,北京大学出版社1996年版;薛平拴:《陕西历史人口地理》,人民出版社2001年版。、不同区域间人口迁移及其动因(3)代表性的研究有葛剑雄、曹树基、吴松弟:《简明中国移民史》,福建人民出版社1993年版;张国雄:《明清时期的两湖移民》,陕西人民出版社1995年版;葛剑雄主编,曹树基著:《中国移民史·明时期》,福建人民出版社1997年版;葛剑雄主编,曹树基著:《中国移民史·清民国时期》,福建人民出版社1997年版;安介生:《山西移民史》,山西人民出版社1999年版;林国平、邱季端:《福建移民史》,方志出版社2005年版;谭红:《巴蜀移民史》,巴蜀书社2006年版;刘德增:《山东移民史》,山东人民出版社2011年版;李禹阶主编:《重庆移民史》,中国社会科学出版社2013年版。等重要学术问题上取得了较大进展,使学术界对这一时期中国人口发展的概貌有了清楚的认识。历史人口学的研究也有重要进展,此类研究以袁怡瑾(4)I-Chin Yuan, Life tables for a southern Chinese family from 1365 to 1849. Human Biology, 1931, Volume 3, Issue 2, pp.155-179.、刘翠溶(5)刘翠溶:《明清时期家族人口与社会经济变迁》,台北“中研院”经济研究所1992年印行。、赵中维(6)Zhongwei Zhao, Long-term mortality patterns in Chinese history:Evidence from a recorded clan population. Population Studies, 1997, Volume 51, Issue 2, pp.117-127.、侯杨方(7)侯杨方:《明清时期江南地区的人口与社会经济变迁——一项历史人口学的实证研究》,复旦大学博士学位论文,1997年。等对家谱的运用为起点,发展到赖惠敏(8)赖惠敏:《清代皇族的过继策略:传承子嗣抑或繁荣家族?》,[美] 李中清、郭松义主编:《清代皇族人口行为和社会环境》,北京大学出版社1994年版,第60—89页。、李中清(9)[美] 李中清、郭松义主编:《清代皇族人口行为和社会环境》。、康文林(10)James Z Lee, Cameron D. Campbell, Fate and Fortune in Rural China:Social Organization and Population Behavior in Liaoning 1774-1873. Cambridge University Press, 1997.等对玉牒的关注,主要利用人口统计学方法进行研究,在历史时期人口婚姻、生育、死亡和家庭结构等重要问题的认识上取得了系列突破。然而,不论是明清以来宏观人口史的研究,还是历史人口学的研究,对小尺度区域人口变化过程,尚缺少系统的探索和讨论。小尺度区域人口重建,不仅可以提供历史时期微观人口发展的典型个案,更有助于理解历史时期人口发展的空间微观过程以及人口的空间分异特征。

对于西南山地,一方面,该地区河流众多,将山地分割成一个个相对封闭的以流域为单位的自然地理单元(11)杨煜达:《中小流域的人地关系与环境变迁——清代云南弥苴河流域水患考述》,曹树基主编:《田祖有神:明清以来的自然灾害及其社会应对机制》,上海交通大学出版社2007年版,第28—53页。,每个单元内的不同地理位置分布着规模不等的聚落,这些聚落是山地人口在空间上最小的集聚单位。传统的以政区为界的划分方法同时包含了山地和坝区,无法单独反映山地人口的分布变化特征。另一方面,西南山地的人口史料匮乏,几乎没有可信的历史人口数据,限制了相关研究的展开。为此,本文提出一种新的重建方法,利用多次长期田野调查获取资料以补充史料的不足,并以沿河村为例,重建其近三百年人口的变化过程。

本文的研究对象沿河村位于云南省峨山彝族自治县(下文简称“峨山县”)槽子河下游,现为河外村民委员会的一个村民小组。该村约建于清雍正三年(1725年),彝语名“别租”,意为用木槽引水喝的地方。民国二十一年(1932年)因地处槽子河畔而改为今名。2010年全村登记人口40户136人。(12)《沿河小组户籍常住人口情况登记表》,2010年9月26日,现存于云南省玉溪市峨山彝族自治县河外村委会。

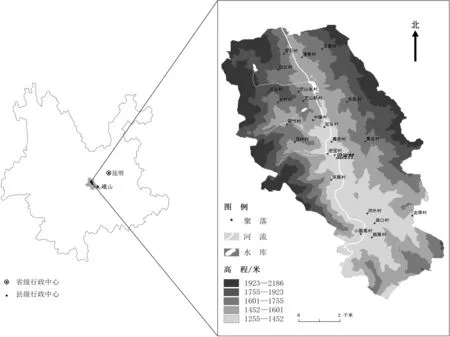

沿河村所处的槽子河流域,是峨山县的一个山地小流域。槽子河发源于峨山县甸中镇黄草坝山麓的东南,全长19.82千米,流向为自北向南,落差440米,坡降24.4‰,流域面积94.87平方千米(13)槽子河的长度和流域面积是利用ArcGIS软件,通过DEM数据计算得出,与《峨山彝族自治县志》(2001年版)中的数据稍有区别。峨山彝族自治县志编纂委员会编:《峨山彝族自治县志》,中华书局2001年版,第75页。。流域内地势北高南低,海拔1 255—2 186米,上游山高箐深,水流湍急,下游地形平坦,水流相对平缓,为主要农业区。流域内现有23个自然村,其地理分布见图1。

图1 云南省峨山彝族自治县槽子河流域内聚落分布图资料来源:根据地理空间数据云(http:/ /www.gscloud.cn)“GDEMV2 30M分辨率数字高程数据”绘制。

一、数据来源与数据库建设

本文重建聚落人口的数据来源主要有三类:一是历史文献,既包含官修的县志、乡志、地名志、文史资料选辑,也包含私撰的日记、回忆录等;二是档案资料,主要是各级档案馆和地方政府部门提供的人口数据;三是笔者田野调查获取的资料,包含家谱、碑刻、口述史料等,其中以田野调查资料为核心。

1. 历史文献

本文利用的文献有《云南省志·人口志》(1998年版)、《云南省志·卫生志》(2007年版)、《峨山彝族自治县人口志》(1995年版)、《峨山彝族自治县卫生志》(1993年版)、《峨山彝族自治县地名志》(2000年版)、《峨山彝族自治县志》(2001年版)、《峨山文史资料选辑》(1—25辑)、《岔河人文轶事》(2015年版),私撰的日记、回忆录等。历史文献中的人口信息零散,需要其他资料的补充,其可靠性也需要其他资料来校核。

2. 档案资料

本文利用的档案资料有两类,一是县档案馆和乡档案室收藏的聚落人口调查登记表,二是地方政府部门的人口统计数据和县疾病控制中心的公共卫生数据。这些资料内容详实,提供了1949年以来详备的人口和公共卫生信息。

3. 田野调查资料

由于1949年以前的人口缺少系统的统计数据,通过多次长期田野调查获取的资料就成为本重建工作最重要的资料支撑。笔者在沿河村进行了3次共计129个工作日的田野调查,内容涵盖沿河村的人口、耕地、农田水利、公共卫生、风俗习惯等方面,完成了22万余字的调查报告。通过田野调查获取的人口资料主要有以下几种:

(1) 家谱、碑刻。家谱是微观人口重建的核心材料,沿河村仅有李氏家谱一册,其他家族均无家谱。但李氏家谱记载比较简单,只列出不同世代男子的姓名(无生卒年龄)和育子情况。缺乏家谱材料的家族,本文主要借助碑刻资料。笔者誊录了沿河村107通墓碑,董氏55通,王氏39通,普氏7通,矣氏4通,张氏2通,碑文记载了墓主人的生卒时间、育子情况,可用来重建世代男子数;其他石碑4通,可用来校核与补充世代男子数。

(2) 口述史料。通过与访谈对象的深入交流,一方面,可获取其关于祖先的历史记忆,可用来补充家谱、碑刻记录的不足,特别是没有纸质家谱和碑刻资料的家族,这是最基本的重建资料;另一方面,可获取聚落人口的婚姻、生育、死亡和迁移等动态信息,可用来考察沿河村的家庭结构、人口迁移等情况。笔者还对赤脚医生、卫生员进行访谈,深入了解各种疾病的防治方法和当地公共卫生的发展变化,以获取医疗卫生对人口变化影响的认识。

从数据来源看,本文在重建沿河村近三百年聚落人口时,1949年以前以碑刻和口述史料为主要资料,1949年以后以户口册为主要资料。通过这些数据资料,可得到沿河村近三百年较为完整的世代成年男子数,这是重建山地聚落人口的基础数据。基于数据的多源性,需要对其进行同化处理。由于数据库能够实现多源数据的融合与管理,因此本文利用数据库方法实现这一过程。

4. 数据库的设计

本文使用Microsoft Access软件进行聚落人口信息数据库的设计。Access数据库的字段包含人口ID、世代、时间断面、姓名、性别、生年、卒年、周岁年龄、鳏寡年数、开始鳏寡年龄、初婚年龄、头胎出生时年龄、长子出生时年龄、幼子出生时年龄、末胎出生时年龄、生子时段、生育时段、活产儿子数、活产女儿数、已婚儿子数、已婚女儿数、生子间隔、生育间隔、出生地、婚前居住地、婚后居住地、死亡地、信息来源和备注。每条信息构成一条完整的记录,共计543条记录。

由于数据库中人口信息横向排列,难以纵向观察人口的直系血亲。本文用家谱国际修谱软件修谱王V1.1官方版绘制出7张(7个姓氏)人口谱系图,为选择合适的方法重建人口提供数据基础。

二、重 建 方 法

从资料的具体情况出发,本文利用估算户数和户均口数的方法重建聚落人口。户数以某一时点占主导的世代可婚男子数(14)世代可婚男子数是某一时点占主导的世代男子在其生命周期内的实际成婚数,即世代可婚男子数=某一世代的活产男子×可成婚率。沿河村传统家庭活产男子的可成婚率,见表8。作为全部已婚男子的代用指标,再进一步转化为同期的传统家庭数。户均口数使用家庭结构模型,以反映人口自然变动的基本指标——婚姻、生育和死亡进行估算。最后利用1949年以后的户籍人口与重建人口进行对比检验。重建方法与步骤见图2。

图2 历史时期高分辨率的山地聚落人口序列的重建方法与步骤

聚落中某一时点的户主一般由已婚男子构成,即不同世代的已婚男子数构成具体时点的聚落户数。本文从碑刻、口述等田野调查资料中获取到的成年男子,大都没有生卒年龄,仅知其辈分(世代)。据此重建长时序的聚落户数,可利用某一时点占主导的世代可婚男子数指代同期的全部已婚男子数,见图3。

图3 全部已婚男子数和世代可婚男子数的关系示意图注:△、○、□分别表示不同世代的已婚男子,左为不同世代的已婚男子,右为本文作为代用指标的世代可婚男子。

图3是具体时点上全部已婚男子数与占主导的世代可婚男子数之间关系的直观表达。对于模拟结果需要进行实证检验,检验方法是比对不同时期多个聚落的全部已婚男子数与同期占主导的世代可婚男子数。以随机抽取的沿河村、清香村和路口村为例,结果见表1。

表1 不同世代的全部已婚男子数与世代可婚男子数统计表 (单位:人)

表1中全部已婚男子和世代可婚男子统计数据的不同可以理解为时点与时段的差别。具体到当前年份,1920年和1953年三个聚落的两个数据都非常接近,较好地证明了在传统时代将世代可婚男子数作为代用指标的可靠性。这表明世代可婚男子数可指代某一时点的全部已婚男子数,以某一时点占主导的世代可婚男子数来重建长时序聚落户数具有合理性和可操作性。

在已知世代可婚男子数的基础上,本文以传统家庭为单位,利用家庭结构模型估算户均口数。传统家庭通常由老人、一对夫妻及其未婚子女和其他亲属构成,比较接近直系家庭的概念。在实际操作中,某一时点上的家庭成员,也就是户均口数由夫妻两人、平均存活子女数和老人数组成。本文从研究资料中可获取到1920、1953、1982年多个聚落人口的婚姻、生育和死亡数据。婚姻数据可用来考察一夫一妻的婚姻稳定,生育数据可用来统计活产子女和成年子女数,这样可得到某个时段(生命周期内)上户均口数的平均值。再通过1953年流域人口的年龄构成和多个聚落的户均子女和老人数得到具体时点上对应指标的平均值,并以此作为经验值,代入1920年之前户均口数的重建中,由此得到长时序的户均口数。

三、重 建 过 程

利用上述方法,以下将根据沿河村不同时期的具体情况获取其户数和户均口数的估值,以此重建其人口序列。

(一) 聚落户数

本文以姓氏为单位统计沿河村父系家族人口中的世代可婚男子数。由于不同时期记载资料的标准不一(如家谱、碑刻、户口册等文字材料和访谈等口述资料对是否记录绝嗣者标准不一),以及对于姓氏的界定不一(如赘婿的姓氏是否作为姓氏来源规定不一),为避免因此导致的系统偏差影响统计结果,需要制定前后一致的统计口径。

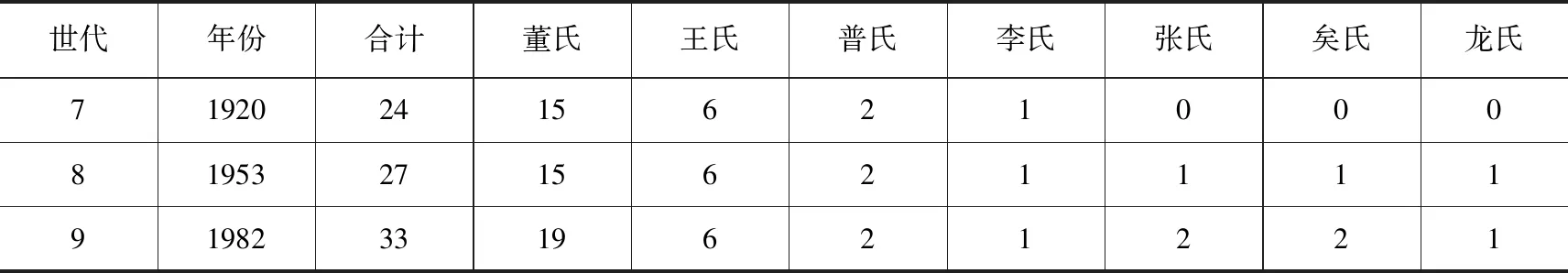

本文根据移民居住时间统计姓氏,居住时间较长(两代及以上)的姓氏列出;居住时间较短,人口较少的姓氏,如居住一代而绝嗣或已绝嗣而难以调查统计出的姓氏不列出。赘婿的姓氏不列出。据此标准统计出沿河村姓氏7个(表2)。根据表2中的姓氏,统计各家族的世代可婚男子数,结果见表3。

表2 沿河村移民信息统计表(1982年)

表3 沿河村世代可婚男子数统计表 (单位:人)

续表

表3中的合计数即为沿河村的世代可婚男子数,包含迁出男子(含出赘)和迁入男子(含入赘)。由于本文重建的是聚落人口,需要剔除其中的迁出男子,才能得到较为准确的聚落户数。由于迁移本身的复杂性以及很难收集到清代人口迁移数据,使得本文难以从世代可婚男子中直接剔除清代的迁出男子数。为此本文利用经验统计法,以近现代男子迁出率的平均值作为经验值进行计算。1920、1953、1982年的世代可婚男子迁出率及平均值,见表4。

表4 世代可婚男子迁出率统计表

根据表4中的平均值计算出清代的迁出男子数,便有了聚落中世代可婚男子数的完整序列。聚落中的世代可婚男子数指代某一时点上的全部已婚男子数,但全部已婚男子数并非全部户数。在传统时代,父母(或父母一方)一般会和已婚子女共同生活,已婚子女也会同其未婚兄弟姐妹等亲属共同生活而构成直系家庭。即某一时点上全部已婚男子数,并不构成聚落中的传统家庭数,这需要根据现代人口统计数据构拟出传统时代的家庭数。构拟方法如下:

(1) 独子家庭:父亲在世,儿子已婚,剔除父亲一户;父亲离世或儿子未婚,不剔除。(2) 多子家庭:父亲在世,儿子均已婚,剔除父亲一户;父亲离世或儿子均未婚,不剔除;儿子中一旦有结婚者,单独成户,其余尚未婚配者与父亲算为一户,不剔除。(3) 户口册中的单人家庭,按照传统习惯,组合进其最近亲家庭中,不单独列户。以流域内的沿河村、清香村、路口村和嘉禾村为例,据此标准统计了比较接近传统时代的1953年的情况,并以此作为经验值,代入户数的重建中。从统计结果来看,世代可婚男子数与传统家庭数之间的经验系数为0.9,本文称其为成户系数,即聚落户数=世代可婚男子数×成户系数(表5)。

表5 1953年槽子河流域部分聚落家庭数与世代可婚男子数统计表

续表

(二) 户均口数

1. 一夫一妻的婚姻稳定

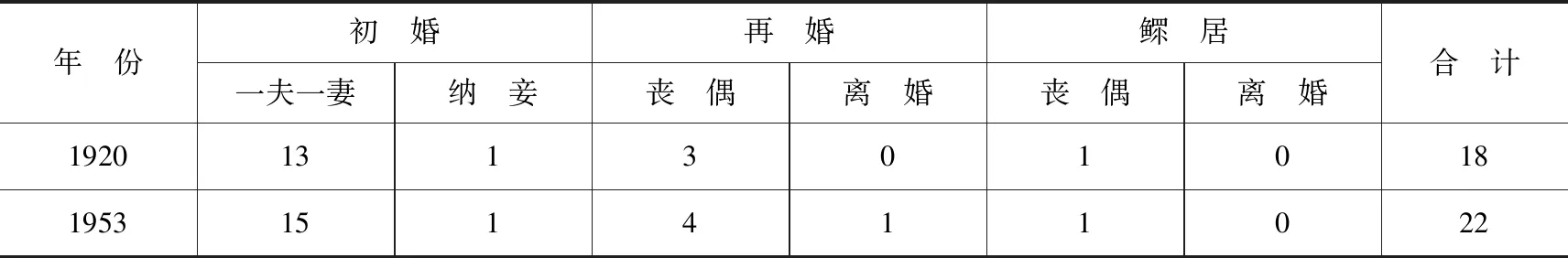

以传统时代的家庭为单位讨论一夫一妻的婚姻稳定,需要考虑其婚姻形态、再婚情况和再婚速度。首先根据已婚女子的身份及数量考察男子的婚姻形态和再婚情况,结果见表6。

表6 沿河村婚姻形态和再婚情况统计表

表6的统计数据中,1982年的数据明显受到《中华人民共和国婚姻法》的影响,27人中有19人即70.37%的已婚男子健在,其婚姻状况可能存在变动,因此,本文以1920、1953年的数据为参考。

从婚姻形态的平均值来看,沿河村传统家庭的婚姻形态属于典型的一夫一妻制。从妾的数量和纳妾率可以说明,传统时代纳妾行为虽有法律许可,但在当地并不普遍,绝非当地主要的婚姻形态。这既表明一夫一妻的婚姻稳定,又为后续对户均口数的其他变量分析消除了一夫多妻所带来的困扰。

至于男子之再婚情形,从已婚女子的身份及再婚率来看,男子在婚姻解体后普遍再婚。如此普遍的再婚,很有必要了解婚姻解体后有多大比例的男子、以多快的速度再婚,以此评估一夫一妻的婚姻稳定,这需要对男子的婚姻状况进行全面而细致的分析。

已婚男子的婚姻状况分为初婚、再婚和鳏居三种,结果见表7。

表7 沿河村已婚男子婚姻状况的统计表 (单位:人)

续表

从初婚统计结果来看,1920年18名已婚男子中有14人即77.78%的男子婚姻未解体,1953年22名已婚男子中有16人即72.73%的男子婚姻未解体,表明一夫一妻的婚姻长期稳定。其中有2人在妻子未孕的情况下纳妾。从再婚、鳏居的统计结果来看,1920年18名已婚男子中有4人即22.22%的男子婚姻解体,4人中有3人因丧偶而再婚,1人因丧偶而鳏居。1953年22名已婚男子中有6人即27.27%的男子婚姻解体,6人中有4人因丧偶而再婚,1人因离婚而再婚,1人因丧偶而鳏居。关于男子婚姻解体后多长时间再婚组成新的家庭的情况,由于缺乏评估传统时代山地聚落人口再婚速度的数据,本文以鳏居情况进行间接说明。由于样本量少,故将1920年和1953年的数据汇总作为分析传统时代鳏居的基础数据。综上可见,男子在婚姻解体后大部分会选择再婚,相比鳏居,夫妻关系更为稳定持久。

结合表6和表7,40人中有30人的婚姻未解体,表明他们终生未鳏居;10位婚姻解体者中有8人再婚,2人鳏居。如此低的鳏居率表明男子在婚姻解体后能较快再婚,组成新的家庭,这也从侧面表明一夫一妻的婚姻长期稳定。

2. 平均存活子女数

某一时段(生命周期内)上的存活子女分活产子女和成年子女两部分进行统计。根据1920、1953、1982年沿河村的活产子女和成年子女,计算出活产子女和成年子女的平均值,结果见表8。

表8 沿河村活产子女和成年子女统计表

表8中的性别比说明未见女儿明显漏记或偏少的现象,因此可认为子女数均较可信。(15)需要说明的是,通过多次长时间的田野调查,可发现数据中无法体现出重男轻女的文化传统在西南山地聚落中长期存在,但因为缺乏量化数据,故本文仍然以调查数据为准。排除1982年因受医疗卫生发展和计划生育政策影响的数据,基于1920年和1953年的数据计算清代活产子女和成年子女的经验值,分别为4.73和2.58。至于已婚率的经验值,结合侯杨方对明清时期上海曹氏和澄江范氏家族中未成年男子的死亡分析,曹氏家族中仅有55%的男子能活到15岁,仅有不到一半的男子能活到该家族男子的普遍初婚年龄22岁;范氏家族中有57%的男子能活到15岁,大约只有一半的男子能活到该家族男子普遍的初婚年龄22岁。(16)侯杨方:《中国人口的传统死亡模式——以明清江南地区两个家族为个案的历史人口学研究》,[美] 李中清、郭松义、定宜庄编:《婚姻家庭与人口行为》,北京大学出版社2000年版,第220—233页。表8中1920年沿河村成年子女的比例为52.75%,考虑到沿河村仅是滇中山地的一个小村落,生产、生活条件远落后于同期上海曹氏和澄江范氏,那么清代沿河村成年子女的比例不会高于52.75%。因此将清代沿河村成年子女的比例暂定为50.00%,更接近实际。

由于这是一个时段上的统计结果,需要将其转换至具体时点,本文根据某一时点上人口年龄构成的模型图和实测图估算平均存活子女数。由于1953年人口普查中的年龄构成比较接近传统时代,因此可将其作为传统时代正常人口自然增长模式,即没有受到特别的战乱、瘟疫影响,也没有特别强的环境压力下的人口年龄构成模型。具体落实到槽子河流域,本文也统计了比较接近传统时代的1953年的人口年龄构成,结果见图4。

图4 人口年龄构成的模型图和实际测量图资料来源:模型值来源于1953年人口普查中年龄构成的比例,葛剑雄主编,侯杨方著:《中国人口史·1910—1953年》,第334页;观测值来源于1953年槽子河流域户籍人口中年龄构成的比例。

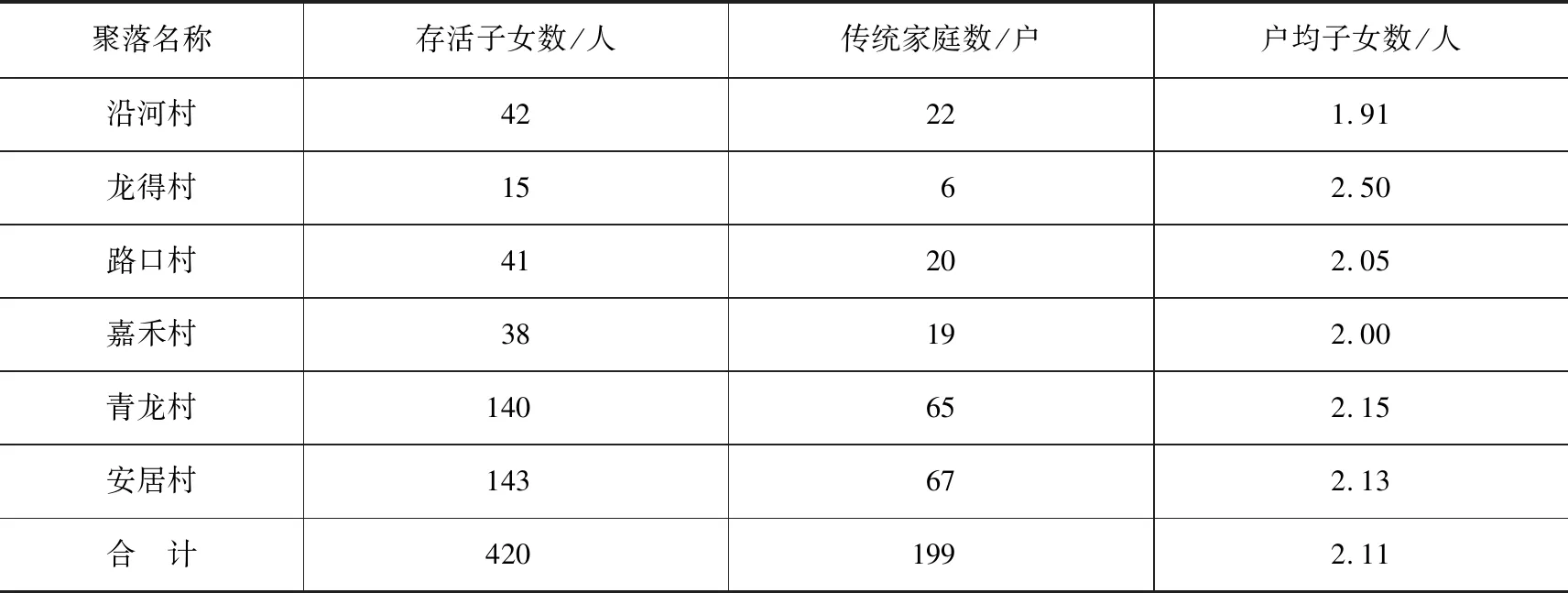

从图4可以看出,1953年槽子河流域20岁以下人口所占比例为39.59%,低于模型值45.39%,这表明西南山地未成年人口死亡率较全国水平明显偏高。以流域内沿河村、龙得村、路口村、嘉禾村、青龙村、安居村为例,统计上述聚落1953年的未成年人口(20岁以下)和成年人口(20—29岁)中未婚配者。并根据上述聚落的传统家庭数计算户均子女数及平均值(表9),以此作为经验值,代入户均口数的重建中。

表9 1953年槽子河流域部分聚落的户均子女数

3. 平均存活老人数

平均寿命是度量人口存活寿命的平均值,即某年龄开始到死亡为止的平均存活寿命。由于流域人口总体偏小,年龄别死亡率分布不完整,无法满足编制生命表的要求,故本文根据某一时点上人口年龄构成的模型图和实测图估算平均存活老人数。

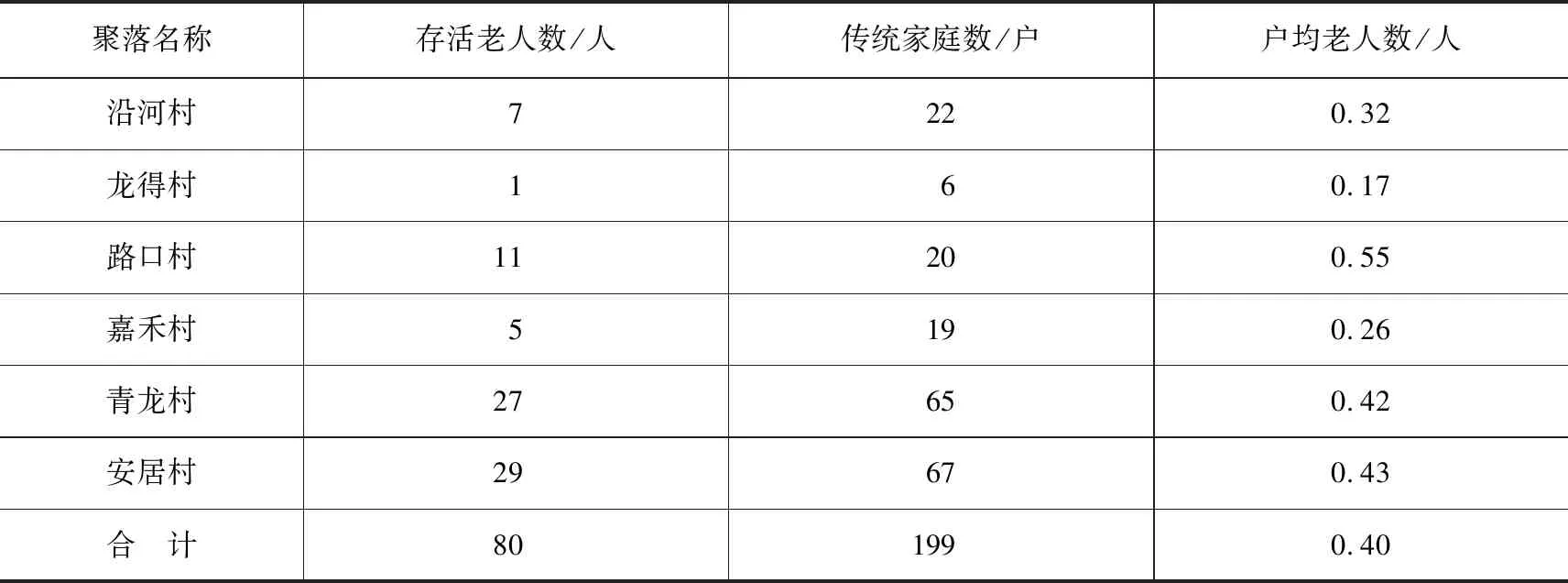

从图4可以看出,1953年槽子河流域50岁及以上人口所占比例为12.21%,低于模型值15.23%,这体现了山地人口平均寿命和年龄构成与全国平均水平的差距。以流域内沿河村、龙得村、路口村、嘉禾村、青龙村、安居村为例,统计上述聚落1953年的老年人口(50岁及以上)。并根据上述聚落的传统家庭数计算出户均老人数及平均值(表10),以此作为经验值,代入户均口数的重建中。

表10 1953年槽子河流域部分聚落的户均老人数

根据户均口数=夫妻两人(2.00)+平均存活子女数(2.11)+平均存活老人数(0.40),可得到不同时期的户均口数(4.51)。至此,本文获取了户数和户均口数的估值,根据不同时期的聚落人口=世代可婚男子数×成户系数×户均口数,可重建出不同时期的聚落人口。

四、重建结果与初步分析

1. 重建结果及其检验

通过上述估值,本文重建了沿河村1725—1920年7个时期的人口,见表11。

表11 重建的1725—1920年人口

为了保证重建结果的可靠性,下文将利用比较接近传统时代的1953年的聚落人口统计数据与用本文方法得出的重建结果进行对比检验,结果见表12。

表12 1953年沿河村户籍人口和本文方法重建人口的统计表

从表12可以看出,重建人口与户籍人口基本吻合,表明本文方法合理,重建出的历史时期小区域较高分辨率的人口序列能较好地反映沿河村近三百年世代人口变化。

2. 人口序列的初步分析

为了更好地总结聚落人口的变化特征,本文从人口的绝对增长和相对增长两方面进行初步分析。首先,绘制1725—1982年沿河村聚落人口折线图和新增人口柱形图,结果见图5。

图5 1725—1982年沿河村聚落人口和新增人口的代际序列资料来源:1920年及之前的数据采用本文方法的重建人口(表11),1953年及以后的数据采用户籍人口(表12)。

从图5的折线可以看出,人口虽然有起有落,但总体呈现增长趋势。分时段来看,除1890—1920年外,其他时期的人口均呈增长趋势。从时间上看可以分为三个阶段:① 1725—1890年的大幅增长时期; ② 1890—1920年的突然下跌时期; ③ 1920—1982年的重新增长时期。

从图5的柱形可以看出,人口虽然有起有落,但总体呈现增长趋势。分时段来看,除1890—1920年外,其他时期的人口均呈增长趋势,从时间上看可以分为三个阶段:① 1725—1890年的缓慢增长时期; ② 1890—1920年的快速减少时期; ③ 1920—1982年的高速增长时期。

从绝对增长来看,聚落人口总体呈现增长趋势,表现出“大起大落”和阶段性发展的特征。1725—1890年人口的大幅增长是在新增人口缓慢增长基础上的累积,清代沿河村人口高峰就是在这样的基础上产生的;1890—1920年人口突然下跌是在人口达到高峰后的“大落”;1920—1982年的人口在“大落”后又呈现出“大起”的态势,特别是1953—1982年人口剧增,使得沿河村人口达到了历史最高水平。

进一步对1725—1982年聚落人口的变化速度进行分析,分别绘制聚落人口的代际和年际平均增长率示意图,结果见图6。

图6 聚落人口代际和年际平均增长率的示意图

从图6人口的代际平均增长率来看,近300年来人口的代际平均增长率从时间上看可以分为四个阶段:① 1725—1755年的快速上升时期; ② 1755—1890年的缓慢下降时期; ③ 1890—1920年的快速下降时期; ④ 1920—1982年的快速上升时期。可见人口的代际变化速度表现出快升—缓降—快降—快升的特征,但绝大时期都为正值(即表现为人口增长为主)。

从图6人口的年际平均增长率来看,近300年来人口的年际平均增长率从时间上看可以分为四个阶段:① 1725—1755年的快速上升时期; ② 1755—1795年的快速下降时期; ③ 1795—1890年的平缓变动时期; ④ 1890—1920年的快速下降时期; ⑤ 1920—1982年的快速上升时期。可见人口的年变化速度表现出快升—快降—平缓—快降—快升的特征,但绝大时期也都为正值(即表现为人口增长为主)。

从相对增长来看,不论是代际平均增长率,还是年际平均增长率,变化速度都比较显著,总体呈现出先落后起的特征。相比之下,“大落”的速度要比“大起”的速度快。

以上各项人口学指标都表明,聚落人口的变化具有“大起大落”和阶段性发展的特征。这种阶段性大体可分为三个剧烈变动时期,即清雍正初至咸丰末期(1725—1860年)、清末民初(1890—1920年)和中华人民共和国成立后(1953—1982年),其他时期的人口变化较为平缓。

清雍正时期,嶍峨县实行变价土司田亩措施(17)张新华:《厂上孙氏账簿材资》,中国人民政治协商会议峨山彝族自治县委员会文史资料委员会编:《峨山彝族自治县文史资料选辑》第6辑,云南省玉溪印刷厂1993年印刷,第69—74页。,董氏和王氏变价购得禄氏田地,定居于此。在此后的160多年间,人口的高速增长使得董氏和王氏两个家庭逐渐扩展为两个家族。人口持续地高速增长,表明其间发生的战乱未曾造成两个家族人口的大量死亡。且流域内人口于该时期迁入沿河村,如普氏、李氏等,使得聚落人口持续增长。但至清末民初(1890—1920年),由于社会动荡,槽子河下游经常发生匪患,疫病不断(18)《云南峨山茂腊龙氏家谱——龙惠系》,2013年,现存于云南省玉溪市峨山彝族自治县路口村。,造成了沿河村人口骤减,且跌幅较大。

相比穷兵黩武、连年参与军阀混战的唐继尧时期,龙卢时期由于退出军阀战争,专注于内政治理,社会相对稳定。但在抗战后期和解放战争时期,仍有人口因逃避兵役至沿河村,如张氏等。虽说沿河村原居人口在减少,但人口迁移正增长的速度大于人口自然负增长的速度,所以该时期的人口总体上呈现出缓慢增长的趋势。

战争结束以后,作为自然环境较为优越的下游河谷区,对移民有着天然的吸引力,如矣氏、龙氏等陆续迁入人少田多的沿河村。此后新中国开展土地改革运动,鼓励支持难民回迁;其间政府又极大地改善了公共卫生,提高了传染病的防治水平,有效地降低了人口死亡率,这些因素都使得该时期人口高速增长,到20世纪末,增长至历史最高水平。后来,由于计划生育政策的执行,使得人口生育率下降,这一增长势头受到抑制。而改革开放和城镇化建设又吸引着农村人口陆续迁出,使得21世纪以来的聚落人口开始减少,但这一时期的人口变化和清末民初(1890—1920年)人口减少有本质上的区别。

五、结 论

本文重建了西南山地聚落沿河村近三百年代际分辨率的人口序列,并做了相关的分析和讨论,得出以下结论。

(1) 在历史人口研究中,利用田野调查获取的家谱、碑刻和口述史料等资料,可以成为研究的重要资料。特别在缺少文献记载的地区(如西南山地等),更可成为研究的基础资料。

(2) 本文提出了一种根据不同时期的户数和户均口数推算具有较高分辨率的微观人口的重建方法。户数以某一时点占主导的世代可婚男子数作为代用指标,通过成户系数折算得到同期的传统家庭数。户均口数使用家庭结构模型,以流域内多个聚落人口的婚姻、生育和死亡数据推算出时段上的平均值,再通过1953年流域人口的年龄构成和多个聚落的户均子女和老人数得到具体时点上对应指标的平均值作为经验值,代入1920年之前户均口数的重建中,由此得到长时序的户均口数。重建结果通过了对比检验,表明这种方法可行。由于本文方法在资料上具有普适性,可推广到类似的微观人口重建工作中。

(3) 通过对沿河村近三百年人口序列的分析发现,山地聚落的人口变化具有大起大落和阶段性发展的特征。这种阶段性可以大体分为三个人口剧烈变动时期,即清雍正初至咸丰末期(1725—1860年)、清末民初(1890—1920年)和中华人民共和国成立后(1953—1982年),其他时期的人口变化较为平缓。清雍正初至咸丰末期(1725—1860年)人口高速增长是在稳定的社会环境下,出生人口和迁入人口共同增长的结果。清末民初(1890—1920年)人口快速减少是受战乱、匪患和疫病的影响。中华人民共和国成立后(1953—1982年)人口高速增长是政治稳定、当地医疗卫生事业发展等因素共同作用的结果。

致 谢感谢评审专家对本文提出的修改意见;感谢云南大学西南环境史研究所周琼教授在田野工作中提供的帮助和指导;感谢云南省峨山彝族自治县沿河村王天福先生等村民在资料收集工作中的支持和帮助;感谢霍仁龙博士、何仁刚和康翊博同学在文字和数据处理中的帮助。