浙江新昌大佛寺南朝弥勒造像的审美特性与文化价值

2020-08-07郎耀辉

摘 要:浙江新昌大佛寺南朝弥勒造像是南朝石窟造像硕果仅存的遗迹,具有重要的学术研究价值。近年来,随着多学科研究的持续深入,新昌大佛的原始面貌和演进脉络被较为清晰地梳理出来,丰富了学界对新昌大佛的认识。结合考古学的最新成果,新昌大佛在中国佛教艺术史上独特的审美价值得以展现,它包括流水行云的线条美、褒衣博带的服饰美和法相圆融的境界美。刘勰为新昌大佛撰写的《梁建安王造剡山石城寺石像碑》不仅记录了新昌大佛修葺的来龙去脉,还成为观察齐梁文风的宝贵窗口。同时,作为下生弥勒信仰的重要遗迹,新昌大佛是僧众南渡的见证者、是佛教中国化演进的直接参与者,具有不可磨灭的历史文化价值。

关键词:新昌大佛;南朝弥勒造像;审美特性;文化价值

伴随着佛教传入中土,中国的佛教艺术几乎同时发展起来。无论佛教本身有无意图塑造艺术珍品和审美规范,它都在客观上为民族留下了大量可供学习、研究和欣赏的瑰宝。在众多佛教艺术种类中,石窟与造像无疑是最重要的组成部分,如敦煌莫高窟、大同云冈石窟和洛阳龙门石窟。这一艺术形式滥觞于汉,伴随着历史的进程,在魏晋南北朝逐步迈向成熟。由于当时战乱频繁和王朝更迭,上至王宫贵胄下至平民百姓都生活在极端的不安中,人们或皈依佛门或捐资出力,以各种方式促进了佛教与佛教艺术的发扬光大。“南朝四百八十寺”极言庙宇之多、佛教之兴盛。在此基础上,南北朝的佛教造像上承汉魏、下启隋唐,是佛教艺术中国化的关键一环,有着极为重要的研究价值。

南朝历经宋、齐、梁、陈四代,士族由北方大量迁移至此并浸润在南方特有的恬淡氛围中,文化取得了空前繁荣,远超同时期的北方。但颇为可惜的是,与北方相比,南朝的石窟和造像大部分没能保存下来,学术研究也一直存在着北重南轻的尴尬局面。实际上,南朝因其特殊的文化地位和政治环境,孕育出了与北方石窟造像不同的文化面貌,这其中以浙江新昌大佛寺南朝石窟造像和南京栖霞山石窟两处最具代表。但由于南京栖霞山石英砂岩易于风化,加之明代太监的大规模修缮、1925年的水泥破坏性修缮和“文革”损毁,栖霞山石窟造像已很难看到原始面貌。因此,浙江新昌大佛寺南朝石窟造像成为我们了解过渡时期中国佛教艺术发展的重要窗口。这其中又以大佛寺弥勒造像(以下简称“新昌大佛”)最具代表。

一、新昌大佛的历史与现状

新昌县,隶属浙江省绍兴市,地处浙江省东部,古称剡东,又名石城。它“位于浙东盆地低山丘陵区,地势东南高、西北低,境内有四明山和天台山两大山脉的支脉……在丘陵和山地之间有宽窄不等的河谷平原和大小盆地……新昌境内的山体主要由中生代侏罗——白垩系酸性火山岩组成,间夹河湖相沉积岩”[1]。丹霞地貌和凝灰岩地貌天然形成众多縫隙和洞穴,使得石城山自然环境幽美,文人墨客在此留下了众多不朽作品。

佛教在江南的传播,首先以都城建康为中心,至东晋成帝咸和以后,僧人地位在朝廷引起争议,几位僧人领袖从建康转至东部山区,在会稽山和剡山一带建立了新的佛教中心。竺潜、支遁、于法兰、于法开等人先后聚于剡东沃州、石城一带,他们引当时社会上流行的清谈之学入佛学,造成了般若学的内部分化,产生了名震一时的“六家七宗”,其中有六家齐聚剡东,可谓盛极一时。

(一)新昌大佛的建成与历次修葺

石城开山祖师昙光(287-396)于晋永和初年(345)建立隐岳寺,之后于法兰在石城建元化寺,至齐永明四年(486)僧护又建石城寺。在建石城寺之初,僧护受到自然的感化,发愿雕造新昌大佛,但由于各方面条件的限制,进展十分有限。依据刘勰在《梁建安王造剡山石城寺石像》中的记载,僧护“疏凿积年,仅成面璞”,且“护公所镌,失在浮浅”。可以想见的是,新昌大佛仅仅完成了面部的浮雕,与今天所见到的面貌差异很大。建武五年(498)僧护圆寂,僧淑接过建造大佛的事业,但他“纂修厥绪,虽劬劳招奖,夙夜匪懈,而运属齐末,资力莫由,千里废其积跬,百仞亏其覆篑”。可见,从僧护到僧淑,两代比丘花费了极大的心血营建,终未能成。他们面临着严重的现实问题,资金不足可能是核心困境。

直到梁天监十二年(513),随着在当时享有极高威望的僧祐到来,新昌大佛的建造才真正步入快车道。僧祐(445-518)是齐梁时代的律学大师,他随侍法颖尽心钻研二十余年,精通律部,戒德高严,有名于当世,史称“僧祐律师”。与此同时,他还是一位具有极高素养的营造者,那个时代多项重要的佛教工程都有他的设计和监督。《高僧传》卷十一本传载僧祐“为性巧思,能目准心计,及匠人依标尺寸无爽,故光宅、摄山大像及剡县石佛等,并请祐经始,准画仪则”。可见,僧祐在营造方面有着过人的才能。

刘勰凭借《文心雕龙》成为前无古人、后无来者的一代文论巨擘,他同时也是僧祐的缁素门徒,并在僧祐圆寂后为他撰写碑文。既然僧祐主持建造了新昌大佛并最终完成,刘勰为大佛撰碑也属分内之事。根据他的记载,僧祐“铲入五丈,改造顶髻。事虽因旧,功实创新。及岩窟既通,律师重履,方精成像躯,妙量尺度”。可以确定的是,僧祐建造完成的新昌大佛与之前相比有以下不同:一是将僧护浮雕的头像改成全身式坐像;二是弥勒头顶改为螺发;三是将大佛的尺寸变为坐高五丈;四是因改造过程中的机缘变大佛为跏趺坐,施禅定印;五是胸口隆起“卍”字纹饰。

僧祐造像完成后,大佛又经过多次修缮,其中规模较大的有:598年晋王杨广修缮,为弥勒重新施金;唐开元年间高僧玄俨律师重新施色;唐末黄巢起义后,武肃王建弥勒宝阁;北宋开宝六年(973),忠懿王重新修整,值得注意的是,钱淑庄严大像“葺以梓材”,可知大佛已不完全为纯石制,而可能用上了木材和泥料;1989年再次修葺,据载当时的“大佛左臂肩及胸腹大块泥层发生塌落,露出隐在泥层里的木框架和石胎,石胎和泥层中间有木框相连接。木框架用钻孔法契椿于石胎中,再钉上直、横条术或薄板,泥层敷在术框架上,并裹以生漆苎麻布,然后进行衣褶的加工、磨光和裱金。1990年6月开始的修缮工作由‘新昌弥勒大佛修缮工作委员会领导进行,修缮过程中发现大佛两面颊部位也有木框,五官部位是否有木框尚不清楚”[2]。

在历次修葺中,大佛最大的变化在于由纯石像变为石胎泥塑像。据可考的文献记载,最晚在唐末道宣《集神州三宝感通录》中新昌大佛仍为石像,至北宋开宝六年(973)“葺以梓材”,可知大佛的这一变化发生在唐末至北宋初年之间。

(二)新昌大佛的现状与疑问

今天所见的新昌大佛已然修葺一新,大佛座高1.91米,佛身高12.14米,头高4.87米,耳长2.8米,口宽1.28米,两膝相距10.65米。佛像周身贴金,法相庄严,一如刘勰在《梁建安王造剡山石城寺石像》中记载“金颜日辉,绀螺云覆”。

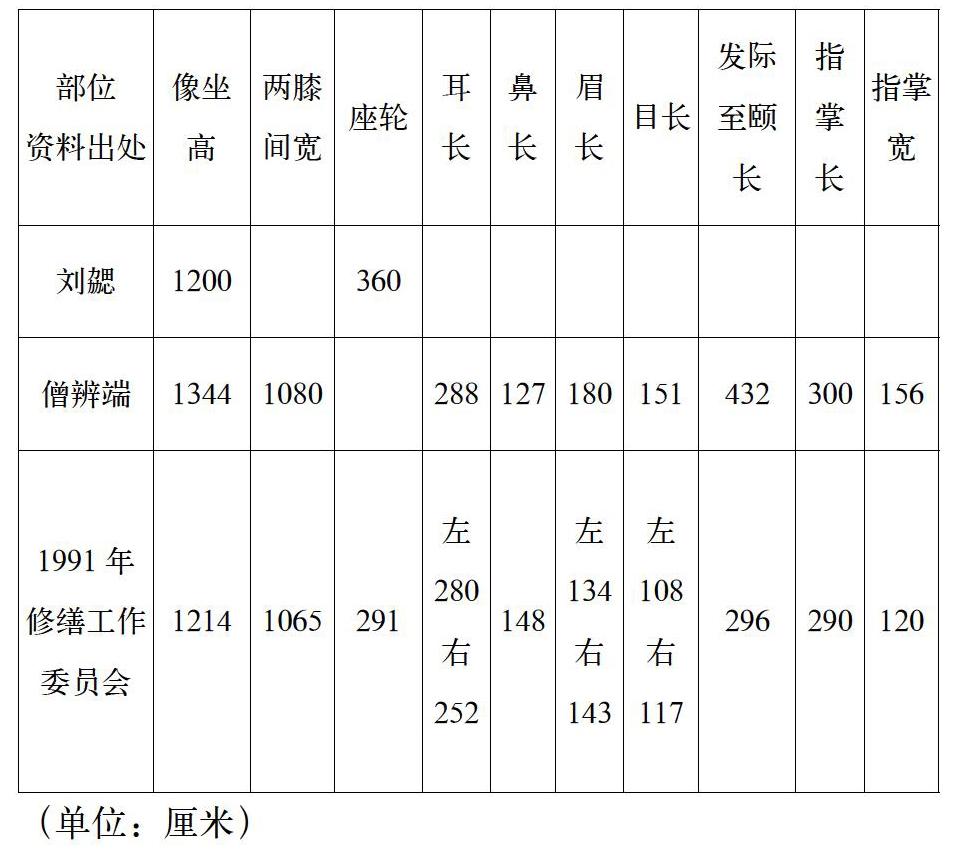

1991年,新昌大佛修缮工作委员会对大佛进行了一次严密测量,得到了精确数字。依据史料记载,特别是刘勰的《梁建安王造剡山石城寺石像》与北宋咸平五年(1002)僧辨端所做《新昌县石城山大佛身量记》的记载,参考不同时代的度量衡,得到新昌大佛的尺寸对比图如下[3]:

根据对比数据,新昌大佛的形体尺寸没有发生太大变化,且大佛的各处形态与史料记载一致,符永利博士依此认为新昌大佛基本保留了南朝时的原貌。笔者认为,该论断忽视了大佛面部数据的异常,而佛教造像的面部特征又往往是考证其年代的关键环节。

今日的新昌大佛头部有意作了放大,如果单从头身比来看,似乎略显失调。但作为一尊尺寸庞大的佛教造像,瞻拜者主要是“仰望佛陀面容接受启示,进行洗礼,对于十分高大的佛像,就必须处理好视差关系,适当放大头部,才便于亲接佛身,加强真实感”[4]。这样的安排可谓精妙!

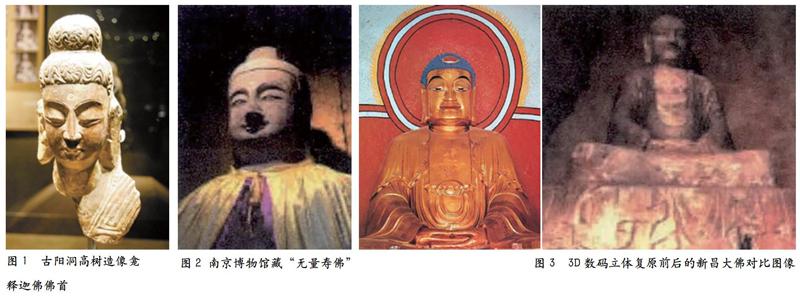

南北朝时期佛教造像最典型的风格是“秀骨清像”,它的面部特征在于“小颐秀颈、广额善面、眉宇开朗、清丽秀俊、神情恬淡”[5]等,如龙门石窟古阳洞高树造像龛释迦佛的佛首(如图1)。它也日益成为中国美术界对于整个魏晋南北朝美术特征的概括。在上百年的历史跨度中,艺术风格大体保持总体统一,但也会因为时间、地域等因素的影响,在局部地区发生细微变化。具体而言,齐梁时期的佛教造像,早期确为秀骨清像,晚期佛像体型逐渐丰满裸露,形成所谓“齐梁风格”。“佛像逐渐摆脱早期秀骨清像、褒衣博带袈裟的特色,逐渐具有‘张得其肉‘曹衣出水、褒衣博带演变式袈裟等特征。一言以蔽之,即齐梁时期佛像的造型风格既别树一帜,亦承前启后。”[6]也就是说,齐梁风格上承“秀骨清像”,下启隋唐佛教造像的雍容敦厚。

根据1990年6月修缮委员会报告,在修缮过程中“发现大佛两面颊部位有木框,五官部位是否有木框尚不清楚”。结合对比数据,如今的新昌大佛发际至颐长远小于唐末宋初,再加上如今大佛的确面部宽阔、下颌方正的特点。笔者猜想,随着时代审美的改变,北宋开宝六年(973),忠懿王重新修整,钱淑庄严大像“葺以梓材”,不仅在大佛的肩部进行修葺,同时也用木材和泥胎重塑了大佛的面部。使大佛头部变得更大,长宽比变小,更显庄严,符合唐宋时期对造像的审美要求。从风格上来看,在新昌大佛的历次修葺过程中,虽然其形体尺寸没有发生太大变化,但此番面部风格转换显著,已经不大具备南北朝造像的基本风貌,更接近隋唐时期雍容敦厚的特点。

笔者的这一质疑和猜想也得到了新技术的支持。依托科技的发展的今天,我们已经能够依托更先进的手段对新昌大佛进行历史还原。江南地区魏晋南北朝石窟造像研究与3D复原团队结合相近时期北方大同云冈石窟和洛阳龙门石窟造像风格,参考同时期南朝造像遗存,如上海博物馆藏梁中大同元年(546)释慧影造像、成都南朝单尊石佛坐像、南京博物馆藏“无量寿佛”(如图2)、成都万佛寺遗址出土南朝佛教造像石。他们结合了计算机科学与文物研究,通过建模、渲染等技术,对新昌大佛进行了3D数码立体复原。复原后的大佛对比图像[7](如图3)在风格上更接近南北朝的总体风格,而与今天的风格有显著区别。

笔者认为,要想更清楚地掌握新昌大佛的历史面貌,除了梳理文献查找数据、结合计算机科学与文物研究进行3D复原,还需要对大佛全身进行X光和CT扫描,判定石胎、泥胎和木材的准确结构与位置。通过不同材质成片后的不同影像,方便我们找到大佛的石胎轮廓,甚至可以判断历次修葺的范围和程度。相信随着更多科技手段的介入,新昌大佛的历史面貌将得以更加全面的展现。

二、新昌大佛的审美特性

新昌大佛开建于南朝齐永明年间,宗白华先生把这一时代的总体特征概括为:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因此也就是最富有艺术精神的一个时代。”[8]魏晋是玄学的高潮期,清谈之风大盛。佛教在东汉传入,于魏晋时代依附于玄学,到南北朝时期佛教逐步独立。因此,佛教的发展紧扣着整个时代的发展脉搏,这一时期的审美意识作用在佛教艺术上,取得了令人瞩目的成就。新昌大佛由僧护开创、僧祐完成,集合了江南最精湛的设计和技艺,其审美特性既融入时代又领先时代。它展现出的行云流水的线条美、褒衣博带的服饰美和法相圆融的境界美不仅是中国佛教艺术的代表,更是整个中国古代艺术的结晶。

(一)流水行云的线条美

中西艺术自发源处便走了两条不同的道路:西方艺术如古埃及、古希腊更重团块展现的结构美;而中国艺术自诞生开始便着意线条展现的韵律美。中国画最能体现以线条为核心的中國艺术语言,魏晋时期顾恺之的画“笔彩生动,髭发秀润”,便是用精妙的线条展现出画作生动秀润的神采。张彦远在《历代名画记》中评顾恺之的画:“紧劲连绵,循环超息,格调逸易,风趋电疾”,这一系列流动的效果均在线条的舒展绵延中跃然纸上。中国绘画史上的著名论断“曹衣出水、吴带当风”,也是善于运用线条而达到的效果。宋郭若在《图画见闻志》中说:“曹之笔,其体稠迭,而衣服紧窄”而“吴之笔,其势圜转,而衣服飘举”,点出了二人用线不同这一核心特点。中国的雕塑继承和发展了这一传统,它不看重立体性,而注重流动的线条。

首先,线条塑造了新昌大佛的基本面貌。大佛的外形由线与面的完美融合交替形成。在大佛的面部,平面和高光凸显了额与两颐,线条勾勒出了眉眼、口鼻和下巴。与印度佛教造像善用凹线法不同,新昌大佛整体运用中国传统的凸线法,但在眉眼和口鼻处也交替使用凹线,这样凹凸有致的线条强化了面部的层次,给人无比庄严肃穆之感。其次,线条装饰了大佛外在形象。这主要体现在大佛的服饰上,大佛腹部由外而内的半圆形线条令观者目光汇聚,指引者观者一路向上。与此同时,手臂处服饰的线条又自内而外,显示了服饰的舒展和大佛自在的坐姿。两种走向相反的线条恰恰在此处构成一组对立统一,既令观者思想集中,又将观者引入无限的神思之中。最后,线条彰显了大佛的内在风骨。宗白华先生曾指出,在中国艺术中“线条不仅能透露出形象姿态,还能表现出骨力、骨法和风骨”[9]。大佛的躯干虽呈现巨大的体积感,但线条才是构成肉中之骨的灵魂要素。大佛两肩、两臂和胸部均由垂直线条组成,垂直线条后是巨大体积的圆润整体。线条不仅撑起了大佛的身体,更撑起了整个造像的庄严神韵。刘勰在《文心雕龙·风骨》中强调了线条的骨气:“沉吟铺辞,莫先于骨。故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉”。线条之于新昌大佛,不仅塑造了大佛的外在,更加持了大佛的风骨与神韵。

(二)褒衣博带的服饰美

新昌大佛目前的服饰特征为:两肩有“半披式”袈裟,内穿袈裟,领口U形深度下垂, 胸腹部束有结带,未见僧祇支,袈裟下摆处层叠铺开,下身着裙。据费泳考证,胸腹部的结带为下身裙子的束结,“新昌大佛现有胸腹部系裙的特征,应是六世纪中期以后的大佛重装所致”[10],同时,两肩的“半披式”袈裟应当也为后世修葺所加。可以肯定的是,新昌大佛在落成时,褒衣博带的着装风格是确信无疑的。

褒衣博带式佛衣,是佛教造像本土化的重要一环。所谓褒衣博带,主要指褒大之衣、广博之带,其特征表现为“佛像内置僧袛衣,胸束带结,外披双领下垂式袈裟,多数为佛衣的右襟搭着于左袖上,袈裟下摆衣纹层叠展开,有些则如莲花般舒展而开,也有表现为类似但又不完全一致的造型特征,从整体外形样式上看,较为接近中国传统士大夫的着装方式”[11]。早期的佛像制作遵循外来规范,主要是“半右袒式”或“通肩式”袈裟,而后汉化为褒衣博带式,与中国传统儒服接近。据考古学界研究,我国佛教造像的褒衣博带始于齐武帝时期,经历一段时间发展,在北魏云冈石窟中后期,成为了一种较为普遍的形式。

佛教本以解脱为自身追求,传入中土后,大乘佛教不仅强调自渡更强调渡人。魏晋南北朝社会局势动荡,清谈之士醉心于山水竹林之间,他们大多衣着宽松、形骸放荡,言谈举止之间激荡着超脱与智慧。这样的形象影响了大众对智者的认知,加之褒衣博带本就是儒家智者的象征,整个社会愈发形成崇尚褒衣博带的穿衣风格。从现实层面来说,佛教基于自身传播的需求,异族装扮毕竟很难深入人心,只有换成中土装束,才使人更具亲近之感。从理想层面来看,佛像庄严慈悲的面相与褒衣博带的服饰一起,在灵动之处展现出隽永的精神气质,神秘中透露出对世俗的巨大超越。观者仰望新昌大佛庄严灵动的形象,既感受到自身的渺小、佛像的伟大又心生出亲近的向往,褒衣博带的佛像服饰正是汉传佛教圆融无碍审美理想的完美体现。这种服饰风格的转换促进了佛教艺术的本土化进程,完善了中国佛教艺术的审美追求。

(三)法相圆融的境界美

在佛教看来,圆融指的是圆满融通、无所挂碍,它是华严宗、天台宗和禅宗的重要思想内核。具体而言,圆融如果就分别妄见来说,则宇宙万有,天差地别,光怪陆离;如果就一切法本具的理性来说,则事、理万法又融通无碍、无二无别。概而言之,圆融意味着消解矛盾、万法和谐,无滞碍、不偏执。天台宗有“圆融三谛”之说,三谛思想脱胎于《中论》卷四《观四谛品》:“众因缘生法,我说即是无,亦为是假名,亦是中道义”一偈。天台宗在二谛(真谛、俗谛)之外加上中谛,主要是用中谛连接真俗二谛,强调三谛的圆融相即。它由我国佛教天台宗的实际创始人天台智者大师发展而来,相传他在天台山华顶峰降魔悟道时,神僧在定境中向其传授了“一实谛”法门。他在《摩诃止观·卷六下》这样解释不可思议的圆融三谛:“若无生门于万重叠,只是无明一念。因缘所生法,即空、即假、即中,不思议三谛、一心三观、一切种智、佛眼等法耳……只约无明一念心,此心具三谛;体达一观,此观具三观”。有学者认为天台智者大师提出的“即空、即假、即中”的三谛圆融观,总结了中国僧人当时对于“言教”和“境理”的认识,表达了天台宗对于诸法实相的关注,代表了“南北朝融会般若观学涅架佛性思想的最高学术境界”[12]。

在“圆融三谛”看来,微妙庄严的佛身、呵责叫唤的狱卒,皆为法性三谛之妙相。新昌大佛各部分均显示出圆满之相,从上至下:背光和顶光以圆形出现;头顶部高显圆周,犹如天盖;头部首相妙好,周圆而平等;面部轮廓修广,净如满月;额头饱满,面门圆扩;手足、膝轮圆满,膝鼓坚且圆好;隐处妙好,身有圆光。圆融不仅是天台宗佛学结构的主要方式,也是佛陀身体呈现的美学要求。将天台宗佛法融入新昌大佛的造像风格之中,使圆融三谛的佛性思想得以庄严显现,展现出了法相圆融的境界美。

三、新昌大佛的文化价值

新昌大佛既是佛教艺术的典范,拥有众多的审美价值,同时它也是一处重要的历史遗存,是佛教史、文化传播史甚至文学史的研究对象。相较于审美价值的感性直观,它的文化价值深深隐藏在重重的历史迷雾之中,亟待挖掘史实、还原真相。

(一)历史文献的瑰宝

与新昌大佛齐名的是梁建安王造剡山石城寺石像碑,这块石像碑的碑文由梁代文学理论家、文学批评家刘勰写就。劉勰与僧祐交往甚笃,《梁书·刘勰传》记载:“勰早孤,笃志好学,家贫不婚娶,依沙门僧祐,与之居处,积十余年”。僧祐不仅是当时重要的佛教僧侣,在经典诠释和佛像建造方面很有建树,还与南朝权贵士族建立了良好的关系。据学者考证,刘勰在定林寺协助僧祐撰述长达十余年之久,由此“博通经论,长于佛理。”[13]受僧祐的委托,刘勰为高僧撰写了很多碑文。自然,在僧祐被委任续建新昌大佛之后,刘勰撰写《梁建安王造剡山石城寺石像碑》便是水到渠成之功。

该碑文具有重要的文献价值。从内容来看,碑文详细记述了新昌大佛的整个建造过程,交待了建造大佛的最初缘由是“天诱其衷,神启其虑”。并且确定了僧护—僧淑—僧祐的建造序列。碑文还对僧祐的续修给予巨大的肯定,记述了大佛建成前后的区别,更难能可贵的是,为我们留下了大佛建造之后各部位的详尽数据。根据历朝历代度量衡的变更,为我们今天考察大佛外貌和尺寸的变化留下了最原始的资料,如“像身坐高五丈,若立形,足至顶十丈,圆光四丈,座轮一丈五尺,从地随龛,光焰通高十丈”,均可换算成今天的尺度。今天的新昌大佛依然装金涂彩,与云冈石窟、龙门石窟呈现出不同的面貌,这同样得到了碑文内容的支持:“磨砻之术既极,绘事之艺方骋。弃俗图于史皇,追法画于波塞。青雘与丹砂竞彩,白鋈共紫铣争耀”。刘勰还记述了大佛建成后的相好庄严,他形容大佛“说法视笑,似不违于咫尺;动地放光,若将发于俄顷”。与此同时,刘勰的记录也遗留下了诸多问题,如今的大佛为跏趺坐,但碑文有“若立形,足至顶十丈”这样的描述,有学者认为大佛起初也可能经历过由立形向坐形的改制过程。

碑文的文献价值还在于为我们观察刘勰甚至整个齐梁的文风留下了一扇重要的窗口。刘勰生活在齐梁时期,齐梁文风处于承上启下的关键环节,总体来看,齐梁文章上接汉大赋骈俪华贵的传统,追求韵律和格式美,善用华丽的辞藻、妩媚的修辞、俊逸的对仗。一方面,齐梁文章讲究绝对的形式美感,读起来朗朗上口、气壮山河;另一方面,造成了齐梁文章华而不实的弊病。钟嵘在《诗品序》中尖锐地指出:“今之士俗,斯风炽矣。才能胜衣,甫就小学,必甘心而驰骛焉。于是庸音杂体,人各为容。至使膏腴子弟,耻文不逮,终朝点缀,分夜呻吟。独观谓为警策,众睹终沦平钝。”正是这一时期文风的生动写照。

刘勰生活在这样的时代,深感齐梁浮夸文风的弊端,有意改变这一现状。他在《文心雕龙·序志》中直面这一问题,指出当今文坛“去圣久远,文体解散;辞人爱奇,言贵浮诡;饰羽尚画,文绣鞶帨;离本弥甚,将遂讹滥”。进而提出了“文附质”“质待文”的“文质并举”主张,即“圣贤书辞,总称文章,非采而何?夫水性虚而沦漪结,木体实而花萼振:文附质也。虎豹无文,则鞟同犬羊;犀兕有皮,而色资丹漆:质待文也”。这一主张虽是为了纠偏浮夸的文风,但也没有否定结构和形式的重要作用,可谓石破天惊、振聋发聩。

在《梁建安王造剡山石城寺石像碑》中,我们可以随处看到这一主张的实践。首先,全文充满了哲思,如首句“夫道源虚寂,冥机通其感;神理幽深,元匠思其契”,“道”“虚寂”等词语来源于黄老之学,与这一时期流行的清谈之风相吻合,“神理”“契”这可以明显看出佛学的影响。其次,文章行文工整,讲究对仗,充满了韵律的美感。作为一篇实用性很强的记叙文,读起来犹如散文一般流畅,这与刘勰在“体大而虑周”的《文心雕龙》中把所有文体都纳入结构思考的主张是一致的。再次,全文交待了新昌大佛建造的来龙去脉,将大佛的尺寸、样貌等方面做了极为细致的描述,为后世了解大佛造成之处的盛况提供了最重要和原始的文献支持。最后,刘勰在文章中多次运用自己出色的文笔,将地上实在的造像与天上玄妙的净土联系起来,是观者“顶礼仰虔,罄折肃望,如须弥之临大海,梵宫之峙上天”,营造出了繁花似锦的梵宫盛况,果真“感通之妙,孰可思议”。

(二)文化传播与交流的力证

魏晋南北朝,南北双方因为政权性质、地理文化等多种要素有别,在石窟造像上显示出了典型的差异性。新昌大佛僧祐建成为弥勒成佛龙华遍度之像,根据学者考证,南方的弥勒信仰源自中原地区;而中原的弥勒信仰又由西土传来。弥勒梵文叫maitreya,译为慈氏,住在兜率天内院,是一生补处菩萨,将来当于住劫中的第十小劫,人寿减至八万岁时,下生此界,继释迦牟尼佛之后,为贤劫之第五尊佛。

从中国佛教发展史来看,弥勒信仰要早于阿弥陀佛和观世音菩萨,它与晋代的佛经传译关系十分密切,最初译师竺法护译《弥勒下生经》,鸠摩罗什译《弥勒成佛经》,沮渠京声译《弥勒上生经》。在我国,弥勒信仰又主要分为上生信仰和下生信仰两个派别。提倡弥勒上生信仰的是东晋道安大师,在他的译注中,兜率天上充满“极妙乐事”,唐代窥基在《观弥勒上生兜率天经赞》中将之归纳为“十重严饰”:宫、园、宝、光、华、树、色、金、天女、音乐。凡生于此天者,皆能享受到种种“上妙快乐”。其中所有设施,从楼阁宝帐、花香缭绕,到宝女执拂、曼歌妙舞,都与统治者的认知相吻合,被认为是一种贵族信仰。因此在北方,上生弥勒信仰在统治者的赞许下广为推行,北方佛教造像如云冈、龙门均有大量的交脚弥勒像既是明证。两晋时期,高僧南渡日盛,弥勒信仰传往南方的过程中,充分结合了南方的实际情况,弥勒下生信仰日益流行开来。它认为,弥勒下生人间,百姓生活安康、五谷丰登、风调雨顺,他在龙华树下三次说法,使人们得以解脱。因而,弥勒下生信仰更“接地气”,受到佛教界和下层群众的热烈欢迎。它的一般造像风格是着佛装,双腿下垂倚坐。上生弥勒信仰和下生弥勒信仰可谓同气连枝、一花两叶。

南朝石窟佛像的营造深受北方的影响,自北魏太武帝始,南北使节往来频繁,“文成和平以来迄孝文前期尤呈盛况”[14]。此时,北方如云冈石窟、龙门石窟多有弥勒菩萨像,着冠饰缯,施颈饰、璎珞。目前,石窟造像中有明确纪年最早的弥勒像是炳灵寺第169窟6号龛彩绘立姿菩萨像,金铜像为日本藤井有邻博物馆藏陕西三原金铜弥勒菩萨像,石胎为北凉敦煌吉德塔立像(426),这些早期弥勒造像皆出自北方。而后,高僧南下,将弥勒信仰自北方带来,并逐步由上生弥勒信仰变为下生弥勒信仰。到元嘉二十八年(451)刘国造弥勒铜像,是南方现存最早的弥勒造像。在此社会和文化基础上,下生弥勒在梁时广泛传播于南方。虽然没有确切的文献记载僧祐的设计思路,但新昌大佛在这样深厚的基础之上,改倚坐像改为跏趺坐,并最终成为弥勒佛像,为下生弥勒信仰在南方的明证,以及南北文化交流、传播和改造的力证。

四、结语

魏晋南北朝是我国历史上少有的几次南北大分裂又融合的时期,加上少数民族入主中原、异域文化传入华夏,使得这一时期的文化状况复杂而绚烂。儒学式微、玄学兴盛、佛学兴起,南方士族虽大多热衷清谈,但皈依佛教者人数激增。本来,南北佛教依附玄谈,重文辞、尚义理,几无二致。但经历关中战乱和几次灭佛,僧众南下,北方入主政权又热衷开石窟、重禅观,从此南北佛学殊途。不重苦修而尚义理的中原佛教传统反而在南方得以保留并日益繁盛。南方佛寺的传统在于修建庙宇而不重石窟,这亦是时至今日北方多石窟遗迹而南方多寺庙留存的原因。新昌大佛与其相伴生的千佛岩石窟是南朝石窟造像史上罕见而重要的一笔,围绕着大佛和石窟的众多讨论还远远不够。随着科技的发展,文献学和考古学的新发现一定会为新昌大佛的研究提供更多的问题意识和理论增长点。以石城为中心的“六家七宗”演进谱系本来就是佛教中国化的重要脉络,新昌大佛与千佛岩石窟便是这一演进最直观的写照。可以毫不夸张地说,一旦围绕着新昌大佛的诸多问题得以解决,中国佛教史中一段喧嚣却略混沌的历史必将以更清晰的面貌展现在世人面前。

参考文献:

[1]竺国强.新昌山区的地质地貌旅游资源[C]//北京中国徐霞客研究会,浙江省徐霞客研究会,绍兴市旅游局.徐霞客在浙江·续二——徐霞客与越文化暨中国绍兴旅游文化研讨会论文集.2003:506.

[2]费泳.浙江新昌南朝佛教造像[C]//云冈石窟研究院.2005年云冈国际学术研讨会论文集(研究卷).2005:434.

[3]符永利.南朝佛教造像的考古学研究[D].南京:南京大学,2012.

[4]陈百刚.试论浙江新昌大佛的历史文物价值[J].浙江学刊,1985(3):118-122.

[5]吴亮.秀骨清像与服装意象[J].西北美术(西安美术学院学报),2018(4):101-104.

[6]陈兆镜.齐梁时期佛教造像探析[J].四川文物,2019(5):61-69.

[7]林国胜,张君.江南地区魏晋南北朝石窟造像研究与3D复原[J].艺术研究,2013(2):8-11.

[8]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981:8.

[9]邓家林.生命之舞——宗白華先生论中国艺术的审美灵境[J].河北大学学报(哲学社会科学版),1998(2):128-133.

[10]费泳.新昌大佛衣着样式考辨[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2011(5):44-47.

[11]李梅.论北魏“褒衣博带式”佛衣的审美意蕴[J].艺术探索,2019(5):48-54.

[12]李四龙.智顗“三谛圆融”的学术分析[J].宗教学研究,2001(2):74-83.

[13]孙蓉蓉.刘勰与僧祐考述[J].佛学研究,2003(00):170-178.

[14]宿白.南朝龛像遗迹初探[J].考古学报,1989(4):389-415.

作者简介:郎耀辉,中国人民大学哲学院美学专业博士研究生。