世上已无启元白

——关于启功评价的省思

2020-08-05姜寿田

□ 姜寿田

启功于2005年6月去世,在书坛及文化界造成极大震动,人们发自肺腑地哀悼这位仁厚长者。毕竟在大师零落的当代,启功的道德文章给予了人们以斯文犹在的文化慰藉,启功也成为当代书坛道德文化的象征。斯人骤逝,泰山其颓,人们怎能不感怀欷歔!

但也可以发现,在对启功追念尊崇的主调中,一种异样的声音慢慢地却清晰地传递出来,以至这种声音成为试图否定这位刚刚故去的大家的先导。古语云:盖棺论定,人只有在死后,才能得到历史的公正评价。从这个意义上说,人们对已故去的启功进行多方面的认识与评价并不为过,但问题是有些评价已超出某种限度,而且并不公正。表面上好像在为历史负责,事实上却不无哗众取宠之嫌。

针对启功评价的第一个问题是所谓大师问题。启功去世后,有悼念文章称启功为国学大师,有学者撰文称,启功算不得国学大师。理由是启功的成就主要在书法创作和书画研究方面,按照传统国学、经史子集分类,书画研究占不到经史领域,而国学大师一定是要在经史领域取得极高成就者,“如章太炎、马一浮等方当得起国学大师的称誉。在史学研究中作出了重大贡献的学者,一般也不被称作国学大师,至于在子部集部方面作出重大贡献的艺术家、诗人、文人更不能称之为国学大师”。更有学者称,只有研究先秦学术有成就者,方能称为国学大师。

撇开国学大师的定义厘析不论,先说国学大师的称谓是否与启功有关。众所周知,启功生前从未以国学大师自居,他自己是讳言大师的,他甚至一丝这样的念头都没有,他有的只是对先辈大师的感恩追念和自我歉抑。启功对恩师陈垣的追念贯穿一生,晚年还念念不忘,并以自己义卖字画所得163万元巨款设立了“励耘奖学助学基金”。作为从大师云集氛围中走出的学者,启功知道大师的分量,他自嘲自己是“中学生、副教授”,即是对书法、绘画,他也表现出少见的低调和淡然,甚至有人骂他为馆阁余孽,他也敬谢不敏,这种胸怀在当代书家中是仅见的。仅此一点,已见出启功仁厚长者的道德风范和博大襟怀。由此也可以说,是否乃国学大师概与启功本人无关,启功生前从未关心和看重这个问题。至于人们出于尊重敬仰,称启功为国学大师,那是别人的事,这本身便违背了启功的学术本色,而以对“国学大师启功”纠偏为名义,展开对启功学术行实的批评以至进而扩大到对启功学术操守人格的否定,则更是貌似公允的苛论。

标点廿四史《清史稿》同人合影

启功为励耘奖学金捐款

这里我不想卷入启功是否为国学大师的争论,这本身对启功而言是一个强加在他身上的问题。我在这里想说明的是,排除启功是否为国学大师不论,启功无疑是当代文史重镇,近现代传统学术最后一代传人。仅此而论,启功的国学地位已不言而喻。我们不能习以为常地仅将启功作为书画家或书论家来看待。他是文史出身,他首先是名高一代的学者,他生前除担任过中国书法家协会主席这一社会性职务之外,更能体现他文化身份的职务是国家古籍整理出版规划小组顾问、中央文史研究馆馆长、西泠印社社长、国家文物鉴定委员会主任,他终焉的教职是北师大中文系教授、博士生导师,而不是书法家。他与沙孟海、陆维钊相同,皆是先以学术立身,然后以书法名世。在启功身上传承了清末民初一代学者书家的价值取向和文化本色,以学术衍而为书,首先是学人,其次才是书家。

启功的恩师是与陈寅恪齐名、影响甚巨的史学家陈垣,其《元西域人华化考》《史讳举例》皆为现代史学名著。从学术传承上看,陈垣治史有乾嘉学派的特征,重史料、重实证。作为陈垣的高足,启功的学术研究也无疑是以乾嘉考据为根柢的。建国初期启功即与向达、王重民、周一良、曾毅公、王麇菽等一流学者标点敦煌变文俗曲。之后,又为人民文学出版社出版的《红楼梦》程乙本作注释,这是中华人民共和国成立后首次出版的《红楼梦》注释本。1971年,启功参与中华书局组织标点《二十四史》和《清史稿》的工作,与王钟翰负责标点《清史稿》,参与标点《二十四史》的学者,皆极一时之选。后来启功出版的誉满学界的《古代字体论稿》《诗词声律论稿》也皆为文史著作,而不是书法论著,这也是我们将启功视为传统阵营学者的原因。即便是20世纪60年代,启功参与“兰亭论辨”也是以文史学者的身份而不是书家身份(其时启功书名尚不著)。事实上,参与“兰亭论辨”的学者,如郭沫若、严北溟、商承祚、唐兰等等皆为文史大家,几乎很少单纯意义的书家,即如高二适,也是以诗人和学者自命,启功与乎其间,也足可见出其在当时学界的地位。

启功 三叶虫化石砚铭 1987年释文:三叶虫,古化石;亿万年,光奕奕。琢为砚,胜拱璧。用以著书获百益。一九八七年夏日,铭之以奉水上静夫教授惠存。启功并书于北京师范大学寓舍。钤印:启功(白) 元白(朱)

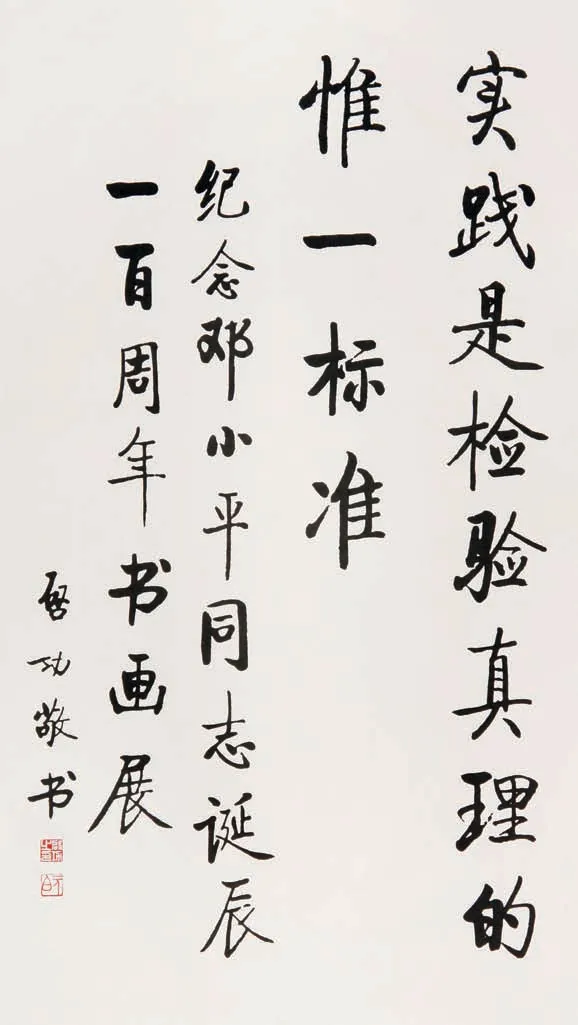

启功 题签 纸本 2004年 中央文史研究馆藏释文:实践是检验真理的唯一标准。纪念邓小平同志诞辰一百周年书画展。启功敬书。钤印:启功之印(白) 元白(朱)

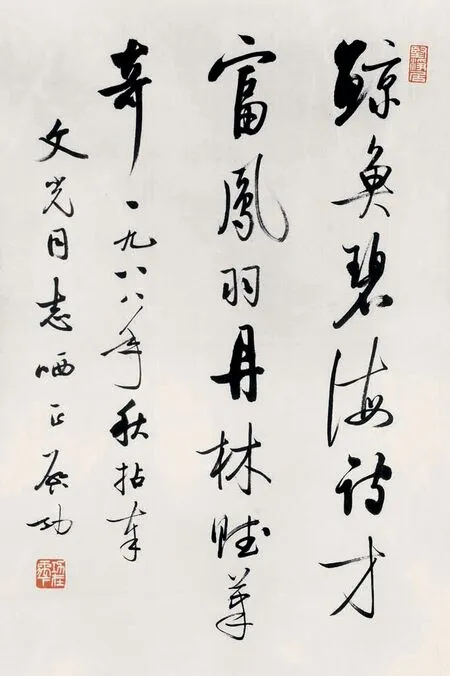

启功 鲸鱼凤羽七言联语 纸本 1988年释文:鲸鱼碧海诗才富;凤羽丹林赋笔奇。一九八八年秋,拈奉文光同志哂正。启功。钤印:功在禹下(白) 坚净居(白)

从学术传承论,启功应是五四新文化运动以来传统学术阵营中的第三代学者,也是传统学术的最后重镇。公正客观地讲,启功无论学术成就还是著作量,都无法与第一代学者如梁启超、王国维、章炳麟、刘师培、陈寅恪等人比肩,与第二代学者郭沫若、胡适、马一浮,包括乃师陈垣相较,也有较大的差距(在这一方面,社会政治方面的影响和制约是不可忽视的因素),但是启功作为直接从大师氛围中熏陶培养出来的学者,他的学术成就在大师零落的当代,又可以说成为时代学术高度的标志。他身上积淀的深厚的传统学术底蕴,使他对当代学术发生了重要影响,而这是那些自我炒作、自我吹嘘的所谓国学大师们所不能比肩的。

针对启功评价的第二个问题是启功在“兰亭论辨”中的学术表现及学术操守问题。“兰亭论辨”是发生在特殊年代的一场学术论辨,它虽然不可避免地受到意识形态的干预影响,但它在本质上还是一场未被异化的学术讨论,这是首先应当加以肯定的。郭沫若认为《兰亭序》为托伪之作也是首先从史学出发,而并不具有政治动机和附和某种政治要求的目的。因为,至少在20世纪60年代,书法问题还不足以与文学、史学处于同一层面,成为牵动意识形态敏感神经的政治问题。毛泽东作为具有特殊政治身份的一代草书书家,便几乎从未公开谈论过书法,他也从未表现出将书法引向政治的兴趣——像他常常将文学、史学引向政治问题一样——而在20世纪60年代也几无书法界可言,书法只是政治家、学者余暇侍弄的末艺。因而,过分夸大“兰亭论辨”的意识形态因素,甚至将其视为一场由政治权力操纵干预,充满阴谋的学术斗争,是违背史实,也缺乏学术公正的。在《兰亭论辨》出版说明中虽然有“这场争论反映了唯物史观同唯心史观的斗争”这样耸人听闻的政治定性的话语,但那只是在那个政治无孔不入的意识形态年代的政治套话、惯话,事实上与郭沫若观点对立的“唯心史观”学者如高二适并未因此遭到迫害,也并未因此在政治上获罪。试想在20世纪五六十年代,如果发生在文学、史学领域的学术讨论冠以唯物主义与唯心史观斗争的政治大帽子,其后果是不可想象的。20世纪50年代,俞平伯便因《红楼研究》获罪,王蒙因小说《组织部新来的年轻人》被打成右派,小说《刘志丹》被罗织罪名,成为“利用小说反党”的典型。

目前,在兰亭论辨研究中,有的学者过分强调了兰亭论辨的意识形态问题,并以此否定兰亭论辨的学术价值,这无疑是对兰亭论辨的误读。《兰亭序》的真伪问题,并不是由现代郭沫若首先提出的。早在清代赵之谦、李文田便对《兰亭序》的真实性提出过怀疑。郭沫若对《兰亭序》的真伪考辨,只不过是在新的考古发现的基础上,以其历史学家的敏感,依据新的出土材料,结合历史文献在前人观点的基础上更为明确和更具思辨性地重新提出并强化了这一问题而已。事实上,《兰亭论辨》至今也并未结束,而郭沫若对《兰亭序》的怀疑所引发的对《兰亭序》的迷信破除和偶像的推倒,对书法史尤其是帖学史研究可谓功莫大焉。现在可以说,郭沫若的某些结论错了,但他对《兰亭序》的怀疑并没有错。因为历史上,《兰亭序》的真本虽出自王羲之之手,但我们现在所见到的是,《兰亭序》由于摹写的严重误读,造成风格之伪,这是为当代许多书家在临习实践中所深切感受到的。因而对《兰亭序》真伪的认识与否始终只能是一个学术问题而不是政治问题。有什么理由将“兰亭论辨”的双方在政治上排队、划分阵营呢?这从毛泽东给高二适文章的批语中也可得到消息:“笔墨官司,有比无好。”“兰亭论辨”只是一场笔墨官司而已,而这场笔墨官司又是与政治无关的书法问题,所以它的政治后果几乎为零。同是一个批语,毛泽东支持《红楼梦》研究中小人物李希凡、蓝翎的一封信,却使俞平伯遭受灭顶之灾。两相比较,结论不难得出。

有的学者因为存了“兰亭论辨”是阶级斗争与学术结合的典型文化事件的成见,便将启功在“兰亭论辨”中支持郭沫若视作启功学术上的附媚、无操守的证明。当时参与“兰亭论辨”的学者,支持郭沫若观点的占多数,这里更多的还是学术知见问题,能否说这些学者支持郭沫若都是附媚权势,曲学阿世呢?这里的关键不在于启功本身的文章如何,而在于我们如何评价“兰亭论辨”。如果将“兰亭论辨”上纲为意识形态斗争,那么“兰亭论辨”便将丝毫没有学术价值,以参与“兰亭论辨”一举成名的高二适也只能被目为政治斗士,而不是学者,同时所有在“兰亭论辨”中支持郭沫若的学者便皆成为在权力操纵下的意识形态的施暴者,这种认识难道符合“兰亭论辨”的历史事实吗?回答当然是否定的。

启功在当代书坛的文化和道德象征意义是在他去世之后,才逐渐清晰地凸现出来并为人们普遍感知认同的。在启功身上凝聚了中国传统知识分子的优秀品质。他尊师重道,乐善好施,虽于颠沛人生中参破炎凉,却始终以一颗仁爱乐观之心系于世情;他学富五车,却并不矜才孤高,而是以凡心凡语托之自嘲,于庸常中透出睿智;他虽为学界泰斗,但却并不炫贵矜饰,所以批评启功似乎是最没有风险的,这与某些书界中人,闻之批评则必欲置批评者于绝地适成对照。他沉缅师恩,一生不能释怀,于耄耋之龄,推崇自抑之情犹溢于言表:“予小子于教育事业有一点滴贡献,那就是这位老园丁(指其业师陈垣)辛勤灌溉时的汗珠。”此可谓传统尊师重道之美德赖启功辈而不坠。论当代书坛道德、文章、书艺第一流人物,舍启功而为谁?其为书坛宗仰,理固宜焉。

人无完人,每一个人都生活在历史的局限之中,启功也莫之能外。因而从学术史、书法史的角度对启功进行多方面的认识评价无疑是有着积极意义的。但是这种评价不能流于一种超然历史的道德化批判,并以这种道德化批判作为策略全面否定启功。历史的反思即是自我的反思,如果我们只满足于超然历史的苦难之外,对历史人物作诛心之论,而将对自我的反思批判逸出整体历史反思之外,以致自身的道德文章每况愈下,那么我们这种反思便失去了合法性和历史公正性。臧否人物是容易的,问题是我们自己做的怎样?我们是否被我们所指斥的人物生活得更符合道德?——反观当代书坛不无惶惑。

当代书家生活在文化多元化的时代,但比之老一代书家,却并不见出具有自觉的文化意识和守道意识,反而进退失据,于国学、西学存着双重的隔膜。更可怕的是,弥漫书坛的普遍文化冷漠和去文化意识。在一个最需要文化的领域,文化却显得无足轻重。在当代书坛,文化已构不成衡量取舍书家的价值标准,由此书家的“去文化”便变成理所当然。文化的失坠,导致的结果便是道德自律的松弛崩塌。物质的交换意识,使人性的诗意和温暖濒于冷却,尊师重道,知己天涯,已成隔日黄花和难温的旧梦。书法已愈来愈陷于名利场逻辑而不能自拔。书法失却了它文化的本色,而变成趋利的工具,并由此造成书法大众化的泛滥,书坛“名家”“大师”之多,可以说超过书法史上的任何一个时代。面对书坛的种种怪现象和时代病,书坛表现出应有的反省和批判意识了吗?书法界的公共知识分子和批评家表现出批判的自觉了吗?——看来,我们更需要文化、道德自救!

世上已无启元白。

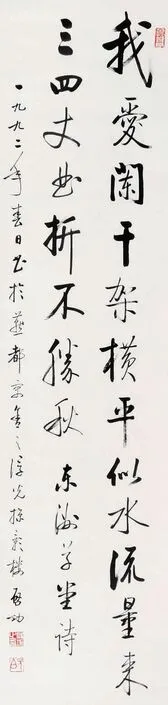

启功 何绍基诗 纸本 1992年 中央文史研究馆藏释文:我爱阑干架,横平似水流。量来三四丈,曲折不胜秋。东洲草堂诗。一九九二年春日,书于燕都寓舍之浮光掠影楼。启功。钤印:启功之印(白) 元白(朱) 令纸墨耳(白)