诗人启功

2020-08-05赵仁珪

□ 赵仁珪

一、启功背诗

要写“诗人启功”,为什么先从启功背诗写起?因为这最能揭示启功的诗人天赋和诗人功底,从一个很直观的侧面表现出他的诗人才华。

启功背诗的工夫确实惊人。和启功有过一两次接触的人都知道,启功随便聊天就能聊出很多学问,脱口而出就能引出很多诗词,好像这些诗早已变成他语库中的常用词汇,可以任意驱使,无不如意;好像这些诗早已融化到他周围的各个角落,俯拾皆是,信手拈来。

他一直清晰地记得祖父抱着他坐在膝上背东坡诗的情景,背诗成为他幼年的功课,他也非常喜欢这门课,虽然不懂,但那优美的韵律使他着迷。他还能逼肖地模仿祖父教他吟诵时的腔调。据他说,那腔调有点大鼓书的味道,高兴时,他还会吟上几句。他说吟诵的好处就在于使诗歌变得更优美,也能使背诵者多一层听觉上的刺激,记得更牢。因此举凡《诗经》、汉魏六朝诗、唐宋诗词、元明清诗词,以至近现代诗词中的许多名篇,乃至稗官野史中的打油诗皆能脱口而出,更令人钦佩的是,有些作品在很多专搞古典文学的人看来都算是生僻的,他也能照背不误,真不知他到底能背下多少诗。

就以杜诗为例,除那几十篇常见的篇目,启功还能成组地背下《秋兴八首》《咏怀古迹五首》《诸将五首》等七律作品,对他并不喜欢的《八哀诗》也能背出很多句子。我曾为启功的诗词作过注,发现他的作品中曾化用了十几处杜诗的成句。如“佳句少陵频误诵,野人相赠满筠笼”,后句是直接引用《野人送朱樱》的;“试问少陵葛郎玛,怎生红远结飞楼”,后句是直接引用《晓望白帝城盐山》的;“石栏点笔坐题诗”是点化《重过何氏五首》“石栏斜点笔,桐叶坐题诗”的。可见这些诗他都烂熟于心,而这些诗都不是所谓的“名篇”。

我还曾向启功请教过六言诗的格律问题,为此,事先准备了一些六言诗。但到他那之后,他马上脱口给我背出好几首六言诗,并写下四首,为我逐一讲解。这四首分别是王安石的《题西太一宫壁二首》:“柳叶鸣条绿暗,荷花落日红酣。三十六陂春水,白头想见江南。”“三十年前此地,父兄持我东西。今日重来白首,欲寻陈迹都迷。”和苏轼的《西太一见王荆公旧诗偶次其韵二首》:“秋早川原净丽,雨馀风日清酣。从此归耕剑外,何人送我池南。”“但有尊中若下,何须墓上征西。闻道乌衣巷口,而今烟草萋迷。”说实在的,我也算忝居唐宋诗词研究者之列,但对这些诗只是有印象而已,根本背不出来,在启功面前只有汗颜而已。

一次,我为了赶写一篇论禅诗的文章,想举几首一般研究者很少提到、意境上禅趣浓郁而字面上又不带禅语的作品,以证明禅诗的研究可以扩大诗歌研究的领域与视角,但苦于找这样的例子太费时间,于是就去请教启功。不想他一口气就给我举出好几首:“渡口和帆落,城边带角收。如何茂陵客,江上倚危楼。”“汉公尝说惠泉诗,解讲楞严解赋诗。今日我来师已去,草堂风雨立多时。”“西风吹破黑貂裘,多少江山惜倦游。红叶正霜天欲雁,绿蓑初雨客吟秋。”“朱楼深处日微明,皂盖归时酒半醒。薄暮渔樵人去尽,碧溪清嶂绕螺亭。”他当时只提到第一首的题目是陆龟蒙的《夕阳》,其余则说“问则不知,用则不错”,这是他在记不清出处时常用的口头语,但这对我足够用了,这几首诗确实符合我所期望的那些条件,回来一查其余几首分别是路振《题惠泉师壁》、宋伯仁《秋晚》、苏轼《虔州八境图八首》其四,都是不常见的诗。我不知要花多少时间才能解决的事,在启功脱口之间就解决了。

说起启功背诗的本领,还有几个极有说服力的佐证:

启功的世交溥心畬是近代著名的诗人、书画家,早年曾出版过《西山集》,可惜的是,后来的诗词稿本大部分遗失,很多作品不为人知。但其中的《落叶》四首却靠着启功惊人的记忆力得以保存,事情是这样的:“这是先生一次用小行草写在一片手掌大的高丽笺上的,拿给我看,我捧持讽诵,先生即赐予我了,归家珍重地夹在一本保存的师友手札粘册中。这些年几经翻腾,不知在哪个箱中了,但诗句还有深刻的记忆。现在居然默写全了,可见青年时脑子的好用。”(《溥心畬先生南渡前的艺术生涯》,《启功丛稿》题跋卷)至于《落叶》四首的原文,亦见该文,文长不再过录。

在访日期间,启功遇到世交陈曾寿的孙女陈文芷女士,她说带来一首姑夫赵朴初(陈曾寿的侄女婿)最喜欢吟诵的一首陈曾寿的诗,启功说:“你不必说了,必定是陈老先生的《泪》。”随即吟诵道:“万幻唯馀泪是真,轻弹能湿大千尘。不辞见骨酬天地,信有吞声到鬼神。文叔同仇唯素枕,冬郎知己剩红巾。桃花如血春如海,飞入宫墙不见人。”陈女士不禁大惊,“你怎么知道是这首,还能背下来?”“这不奇怪,因为陈老的这首诗写得太好了。”说罢,二人不禁开怀大笑。

启功(1912-2005)

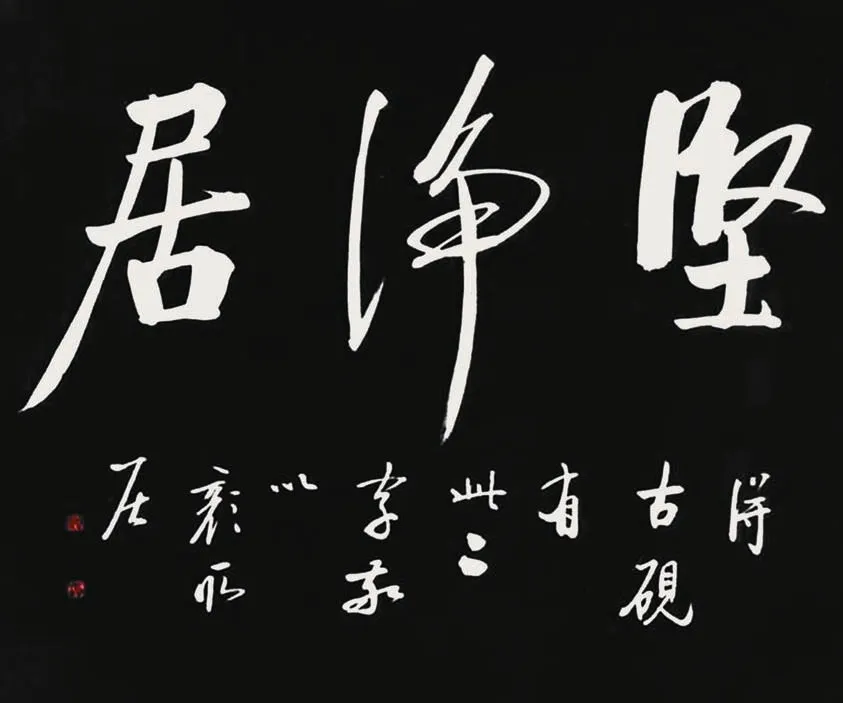

启功 坚净居(拓本)释文:坚净居。得古砚有此二字,敬以颜所居。钤印:启功之印(白) 元白(朱)

一次,我偶与启功谈到旅顺、大连景物,启功说:“那里有一座白塔山,是当年日俄战争的战场,日本的乃木希典率日军曾在此与沙俄血战,付出六个师团的兵力,最终攻占了此山,在一个小石碑上刻上了他作的一首诗:‘山川草木转荒凉,十里腥风新战场。征马不前人不语,金州城外立斜阳。’”我惊奇道:“这样不被人注意的诗您怎么也能背?”启功说,那是1979年我到辽宁博物馆时,顺便游览白塔山,看到这首诗,觉得写得挺好,就背下来了。

我曾问过启功,背诗与作诗有什么关系?他说关系太大了。喜欢,才去背;背多了就会在脑子中形成一个套路,不但词汇、句法上,而且构思、情调上自然而然就会受它的熏陶,这比任何高明的老师教都管用,俗话说“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”,如果只学、只背一家,顶多落个酷似而已,不会有大出息,这样的例子在文学史上太多了。只有转益多师,才会融合各家之长,形成一家之风。

验之启功的诗作确实如此。

在唐宋之前,启功最喜欢的是《文选》中的古诗,唐宋最喜欢的是老杜、乐天、东坡的作品,于是《古诗十九首》之高古、老杜之精练、乐天之轻松、东坡之才情横溢都在他的诗中得到充分的展现。

这里想多谈一些元明清诗的影响。启功能背下大量元明清的诗,如元代的虞集、明代的前后七子,清代的吴伟业、钱谦益、王士禛、袁枚,以至并不以诗名的沈周、姚鼐等人的作品。他对这些诗有一个总体评价,认为它们都是学唐音,虽有模仿之嫌,但都精美流丽,正像有人评价王士禛的诗是“清秀李于麟(攀龙)”那样。而清人、明“七子”的清秀,又都直接导源于元代虞集等人。启功很多古雅的诗,特别是年轻时的诗,常是学这一路数,清雅摇曳、风华蕴藉,即使老年所作的《近见沈石田与诸友唱和落花诗,文衡山以小楷录为长卷,因拟之得四首》,通过描写落花,含蓄地咏叹了那动荡时代不同人的命运,仍然带有很明显的清初诸大家的特点。为了更清楚地说明这一点,不妨举一个启功亲自谈到的例子:“一次,自己画了一个小扇面,是一个淡远的景色。即模仿先生(指溥心畬)的诗格题了一首五言律诗,拿着去给先生看。没想到先生看了好久,忽然问我:‘这是你作的吗?’我忍着笑回答说:‘是我作的。’先生又看,又问,还是怀疑的语气。我不由得笑着反问:‘像您作的吧?’先生也大笑着加以勉励。这首诗是:‘八月江南岸,平林欲着黄。清波凝暮霭,鸣籁入虚堂。卷幔吟秋色,题书寄雁行。一丘犹可卧,摇落漫神伤。’这次虽承夸奖,但究竟是出于孩子淘气的仿作,后来也继续仿不出来了。”(《溥心畬先生南渡前的艺术生涯》)据我看,不是仿不出来了,而是不再为一人、一派的风格所限了。

二、启功论诗

启功虽没有大部头的“诗学”“诗论”的著作,但作为一位诗词大家,他对诗有非常独到、深刻的见解,值得我们学习,有些见解甚至可以成为今日诗词创作的准则。

启功论诗非常注重音韵格律。他的总观点可以概括为“平仄须严守,押韵可放宽”十个字。启功认为严守平仄是中国(汉语)诗歌的必然特点,因为汉语是属于有声调的汉藏语系,而诗歌不仅是供人阅读的案头文学,更是供人诵读的泛音乐文学(至于乐府、词曲更是纯音乐文学),因此就必须利用汉语固有的声调变化的特点,以造成音调上高低起伏、抑扬顿挫的变化,从而达到美诵与美听的效果。否则岂不白白浪费了这个特点?如果把诗篇比成一座美丽的殿堂,那不等于把优美的浮雕当成砖头来乱砌吗?我们的先人自古就发现、利用了这一特点和优点,才创造了具有民族特色的中国诗歌。有一种观点认为中国的声律学是起自六朝沈约等人,而他们之所以发现四声的特点,又是在翻译佛经时受到梵文的启发。启功对此坚决反对,认为这是典型的崇洋媚外之论。为此启功从《诗经》《楚辞》以至《史记》中举出大量例证,证明古人早就在诗中、甚至是散文中注意到语言的声调搭配,只不过到六朝时逐渐找到声调的最佳组合,逐渐形成了规律。至于律句的几种基本格式,别人早有论述,但都没有启功的理论来得简明形象,启功发明了“竹竿”说,他把平平仄仄平平仄仄不断排列的音节比喻成一根竹竿,只要能从竹竿上完整截下来的一段都是律句。以五言为例,从第一字截到第五字为平平仄仄平,从第二字截到第六字为平仄仄平平,从第三字截到第七字为仄仄平平仄,从第四字截到第八字为仄平平仄仄,从第五字截到第九字又回到第一字到第五字的情况,因此五言律诗只有四种标准句式。推而广之,用这种截竹竿法可以截出三言、四言、六言、七言的所有律句。这真是智者之招数、才人之妙诀,能把那样复杂、深奥的问题如此简单地就解决掉。

启功教授和写作中也特别强调这一点,可随手举几个例子。他在讲解四声时曾举过《世说新语》之例:王粲喜欢驴叫,死后魏文帝令吊唁者“各作一声以送之”,启功讲:“难道这只是魏晋人的怪诞吗?非也,因为驴叫声中含有四声——驴‘恩啊、恩啊’地叫,那‘恩’就是平声,‘啊’就是上声,叫到最后的‘啊’就是去声,之后还要‘特、特’地打两声响鼻,那就是入声。”说罢亲自按四声学驴叫,听者无不大笑,大笑之后又无不佩服启功先生这机智而幽默的解释。

文学史有一个长期难以解决的公案:谢灵运有“池塘生春草,园柳变鸣禽”两句诗,虽然写得不错,但无论如何也到不了千古名句的地步,可自古以来人们都对它津津乐道,甚至把它捧上了天,如果把这些评论辑在一起,足可凑成一本书。但据我看来,没有一个能真正切中要害。启功对此又有高明的解释:“据《考工记》郑康成注:‘春’有‘蠢’读之音,即‘春’在这里应读上声,所以两句就成为平平平仄仄,仄仄仄平平的标准律句,这就和钟嵘把‘置酒高堂上’和‘明月照高楼’推为名句一样,都是从声律的角度着眼的。”我觉得这种解释最为合理。

我曾经写过一篇评论钟敬文诗论和诗作的文章,题目叫“诗笔诗心两兼之”,启功看后说:“为什么不叫‘诗心诗笔两兼之’呢?这样多顺口,多合律啊?”可能为了解脱我的尴尬,又说:“我这也是一病(指力求合声律到了几乎挑剔的地步)。”我听了以后,丝毫没感到他在挑剔我,而是深感自己在这方面的迟钝。后来我又写了一篇介绍古典文学教研室的历史与展望的文章,题目叫“曾经沧海,更上层楼”,启功看后,说这题目起得好,我想这也包括它很合律吧。平时我和启功谈到诗时,他十分注意纠正我不合律的读音,如我读成“一番(fān)洗清秋”,启功就加重语气地读作“一番(fàn)洗清秋”,我读成“今宵酒醒(xǐng)何处”时,他就加重语气地读作“今宵酒醒(xīng)何处”。总之启功非常注重读音的合律,而听他诵读诗词,听那抑扬顿挫的声调,本身就是一种享受。启功甚至说,其实不用听一个人讲,只听他念,就能看出他的水平,这真是行家之论。

至于用韵,启功认为可以放宽,他戏称自己很多诗作于生病住院期间,因此来不及查韵书,只好按北京人所说的“合辙押韵”来顺口溜,其实押韵本为求声音的回旋之美,适当地照顾今音是完全必要的,所以他的总结:“用韵率通词曲,隶事懒究根源。但求我口顺适,请谅尊听絮烦。”不啻为今日通用的准则。

启功论诗还特别强调传统的寄托、比兴的手法及形象化的表达。

我想举一个钟敬文与启功的不同观点来说明这一点。文学史上有很多文人“不相能”的故事,“不相能”不是不相容,更不是文人相轻,反之,恰恰证明他们之间友谊深厚,可以求同存异。钟先生非常称赞启功的诗人才华,有些诗还求启功为之打磨;启功非常欣赏钟先生的规矩老到和勤奋刻苦,有些音韵上的问题还向他请教。但钟先生自诩某些诗,特别是抗日战争时那些战地诗是启功所作不出的,他认为诗是应该密切结合现实的。启功则认为诗不应太直接地叙写时事,不应太就事论事,而要把它化为一种生活感受和思想情绪加以抒发。公允地说这两种观点都对,也都有它们的传统。启功的诗也不是不反映时代与现实,只是另一种写法。如《杨柳枝二首》:

绮思馀春水一湾,流将残梦出关山。王孙早惜鹅黄缕,留与今朝荡子攀。

启功 论词旧作 纸本释文:词人身世最堪哀,渐字当头际遇乖。岁岁清明群吊柳,仁宗怕死妓怜才。论词旧作一首。启功。钤印:启功私印(白) 小乘客(白) 闼门(白)

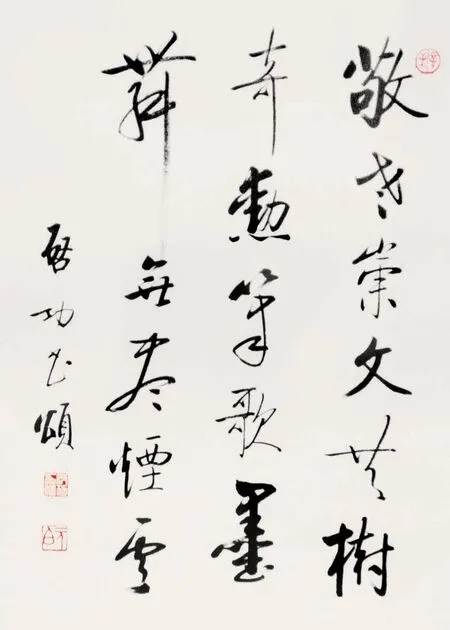

启功 “敬老崇文”题辞 纸本 1991年 中央文史研究馆藏释文:敬老崇文,共树奇勋。笔歌墨舞,无尽烟云。启功书颂。钤印:启功印信(白) 元白(朱) 辛未(朱)

青骢回首忆长杨,玉塞春迟月有霜。一样春风吹客梦,独听羌管过临湟。

这两首诗表面看来和传统的咏柳送别毫无二致,但其含意远非如此简单。此诗作于1944年汪精卫死于日本之后,第一首“流将残梦出关山”指汪精卫最后叛离祖国,“王孙”指清末摄政王载沣,“荡子”指日本人,当年汪精卫刺杀摄政王,未遂被捕,摄政王反而保释了他,才给他留下日后投靠日本人的机会,成了日本人任意摆弄的工具,而汪精卫本人则像是“这人攀了那人攀”的“杨柳枝”。第二首“玉塞春迟月有霜”是说东北沦陷后一直没有明媚的春光,后两句用典:当年金灭北宋,曾扶植刘豫傀儡政权,刘豫失宠后被迫徙于金人指定的临湟,并死于此,这和汪精卫最后被弄到日本,并死于日本一样。请看,这种种时事多么巧妙地被关合到咏柳之中。谁说启功不写时事呢?只是写法不同罢了。

启功的诗不但讲究寄托,而且注重形象组合。他认为诗是非逻辑的,因此“妙义难从句下求”,更不能坐实地去解释句中的字义。他在一首咏杜甫的诗中这样写道:“主宾动助不相侔,诗句难从逻辑求。试问少陵葛郎玛,怎生‘红远结飞楼’。”诚然,“红远结飞楼”确实不能用“葛郎玛”(语法)来解释。我曾为启功的诗集作注,有时总想把句义解释得更明确一些,就刨根问底地问他到底是什么意思,他就笑着说:“你又来了,说实在的,我也很难表述清楚,因为它不是一件事,而是一种很难言的感情。”每到这时,我就感到我太胶柱鼓瑟了。

启功论诗还有很多精彩的观点,如对用白话入诗及幽默风格的提倡,他不忌讳自己的诗是打油诗,也不惮别人说他的诗是“油腔滑调”,这些观点都是很大胆的。又如他对许多著名的诗人都有很独到的评论,《论诗绝句》和《论词绝句》所列甚详,毋庸我多言。这里仅举一条随笔,他说:“唐以前的诗是长出来的,唐人诗是嚷出来的,宋人诗是想出来的,宋以后诗是仿出来的。”短短几句话,难道不可以当一部诗歌简史来读吗?

三、启功作诗

我自1978年到北京师范大学中文系读硕士研究生以来,就常听说启功的诗名,特别是常听说他诗思极其敏锐,手笔极其快捷,常有古人即席赋诗的雅举。那时中国的外事活动逐渐增多,据说一次某一日本访华团与中方聚会,席间准备了纸笔,一位日本友人用汉语赋绝句一首,号称“即席”之作,并书写下来。中国方面一面称赞,一面略显尴尬,因为事先没料到会有此一手。这时只见启功走到案前,提笔掭墨,略加沉思,竟步其原韵一口气连和了两首。只可惜我只是听说,并没见到原诗,那时和启功还不熟,也没机会问个究竟,等后来熟悉了,再问,他也记不清了。

留校后,和启功的接触越来越多,亲眼见到这样的机会也越来越多,印象最深的有这样几回:

1995年,我的一位书画家朋友要开一个书画展,想请启功为之揭幕,以壮声威,恰巧启功住进医院,无法前往。当我到医院看望说起此事时,启功说:“那我就给他作首诗,算作表示吧。”说罢翻出一张B4的纸和随身带的方便毛笔。我见他要“即席”赋诗,便退到一旁,心想看看他到底有多快。正巧小几上有花生米,我便一颗一颗拈起来慢慢吃。只见他在纸上落笔时并不是逐行逐字地写,而是断断续续、时前时后地写。我想那一定是先把斟酌好的写下来,正当我这样想时,又见他陆陆续续地把空出的字很快填上,于是一首字迹优美的七言绝句便写好了,这时,我的花生米正吃到第25颗。诗曰:“健笔真行溯汉分(汉分即汉隶),墨池春涨起玄云。更将馀兴描山水,传得中华大地文。”这在启功的诗中不能算上品,所以诗集中并未收录,但也够得上老到工稳、文采斐然了。之后又文不加点地题了一段后跋:“志华同志工书善画,近出精品多帧,公诸艺苑。功以伤腿,就医北大医院,未能恭趋展室,一钦雅范而聆教益。敬拈短句,用志叹仰之忱。”亦是典雅整饬,颇见功力。二者加起来不过用了七八分钟的时间,而且连书法都有了。当年曹植作七步诗的传说人人皆知,但我想那多少有些夸张的成分,否则那七步必定迈得比台步还慢,但毕竟够神奇的了,我常怀疑能这么快吗?今日亲见启功的诗思之快,才信服世上确有这样的才人。

类似的情况还见过不少。一位篆刻家托人为他的篆刻作品题词。在两个直径一尺多的圆形石材上,篆刻家密密麻麻地刻上《琵琶行》和《春江花月夜》的篆字诗文,用朱泥印到宣纸上,颇似一片“红海洋”。启功观看少许之后,问了一下作者的名字,便提笔为他题诗,我与那位来客退到一旁,他的写作方法仍如上述。大约过了六七分钟,他已在红海洋旁边用秀丽的墨笔字写下了一首七绝:“铁笔千秋艺最精,熔金琢玉属神工。士宏学贯周秦业,巨刃摩天刻彩虹。”后有跋曰:“士翁王先生精镌巨印,解观为之目眩,因拈俚句以志敬佩,公元二千零二年秋日,启功具草,时目疾未瘳,书不成字,启功。”跋中的“为之目眩”虽略带调侃,但诗写得非常得体,特别是“巨刃摩天刻彩虹”一句,正应“红海洋”之壮观,可谓点睛之佳句。

如果说以上两诗还多少带有应酬的成分,因此也不将其收入诗集中的话,那么下面一首诗则堪称真正的创作。1988年的一天,一位剑南春酒厂的人突然找到我,声称得到我在四川朋友的介绍,想请启功为剑南春酒厂题诗,并说第二天一早就要离京。我对这种突然袭击十分不满,但他已千里迢迢地来了,又不好发作,只好耐着性子试一试。当时已是下午五点多钟,启功说:“这需要写成大幅的中堂,你晚上来取吧。”晚饭后,我看到一幅精美的作品已经写好,尺幅还相当大,诗曰:“美酒中山逐旧尘,何如今酿剑南春。海棠十万红生颊,都是西川醉后人。”这真是一首“绝妙好辞”,把饮剑南春酒后红光焕发的人比成盛开的海棠,而海棠又恰恰是四川的名花,正应了剑南春是四川名酒的身份,既贴切,又生动,若不是妙手偶得,就是天赐佳句,启功自己也非常得意,并收入诗集之中。据我推算,启功写这首诗也只花了很短的时间,更多的时间是花在书写上了。令我耿耿于怀的是,事后剑南春酒厂只寄来200元钱和两瓶剑南春酒作为笔润,那两瓶酒还想托我的朋友带来,而千里迢迢的,谁有工夫给他带?商人之吝啬于此可见一斑。事后,我向启功提起此事时,他只是微微一笑而作罢。

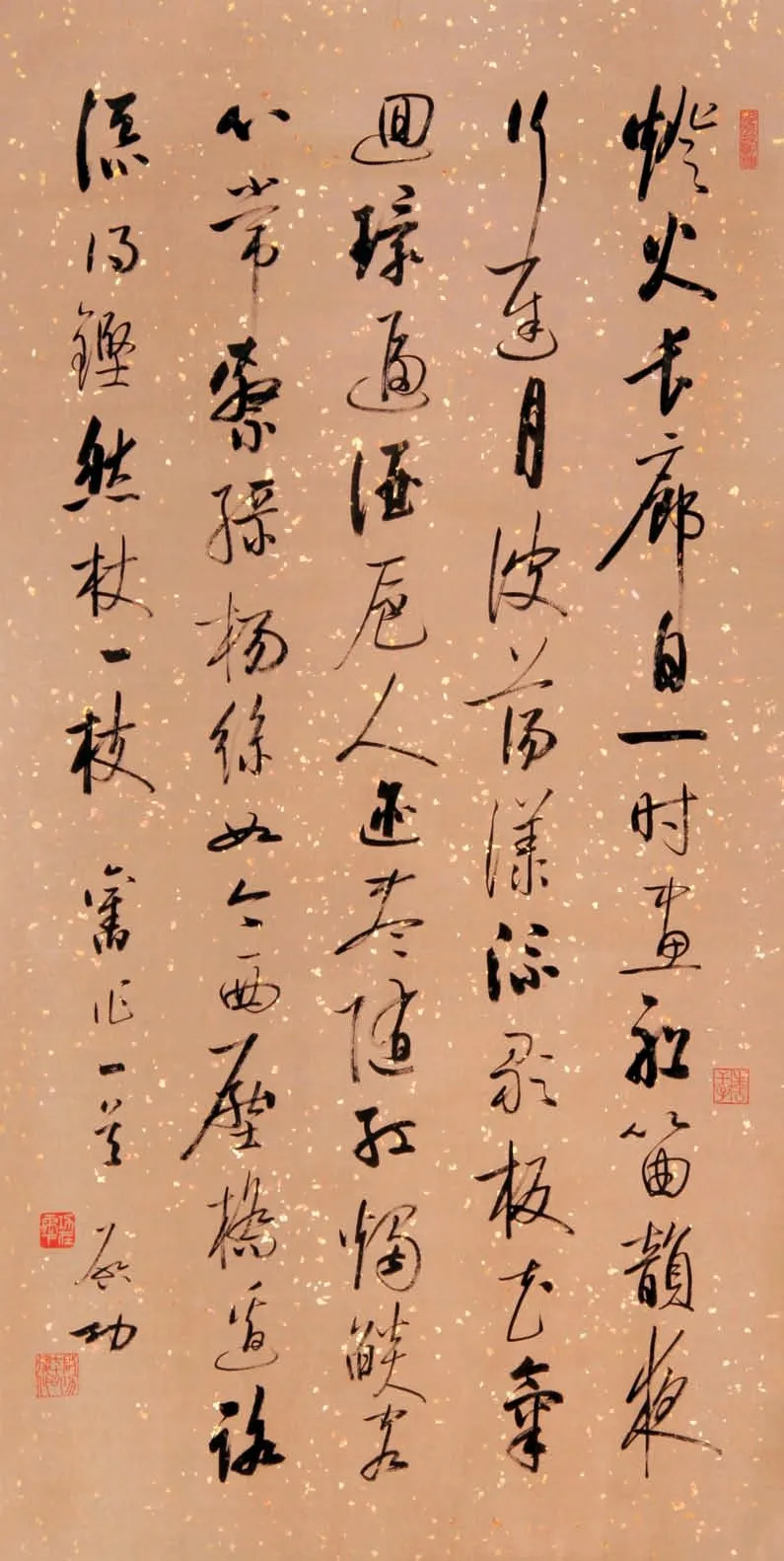

启功 旧作一首 纸本 中央文史研究馆藏释文:灯火长廊自一时,画船笛韵夜行迟。月波荡漾流歌板,花气回环逼酒卮。人迹尽随红烛焰,客心常系绿杨丝。如今西压桥边路,添得铿然杖一枝。旧作一首。启功。钤印:功在禹下(白) 启功七十以后作(朱) 浮光掠影楼(朱) 生于壬子(朱)

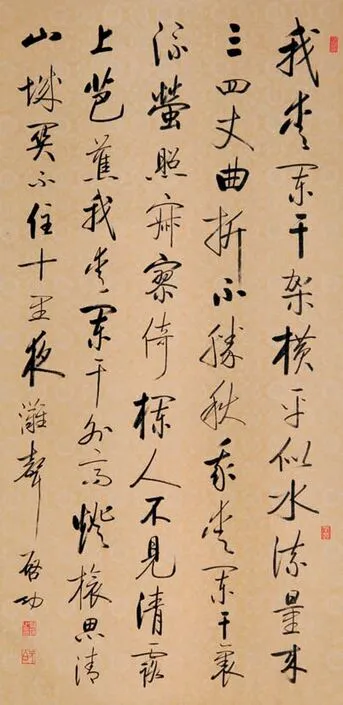

启功 何绍基诗 纸本 1993年 中央文史研究馆藏释文:我爱阑干架,横平似水流。量来三四丈,曲折不胜秋。我爱阑干里,流萤照寂寥。倚栏人不见,清露上芭蕉。我爱阑干外,高灯旅思清。山城关不住,十里夜滩声。启功。钤印:启功之印(白) 元白(朱) 前贤句(白) 癸酉(朱)

启功 题《国香图》 纸本 1986年 中央文史研究馆藏释文:所南翁,心独苦;画幽兰,不画土。肖即有可思,构宁无自侮。谁实助了金安出虎银蒙古。题《国香图》。安出虎,译言金;蒙古,译言银也。启功。钤印:启功八十以后作(白) 元白词翰(朱) 丙寅(白)

至于随机应答,信手拈来,不必太讲格律的脱口之作更所在多是。朋友要出欧洲园林摄影集,启功随手题曰:“静坐书案前,如行万里路。多谢摄影家,省我辛勤步。”到连云港游览时,东道主用当地的特产猕猴桃招待,并夸耀本地东临大海,背靠南山,求启功为他们题联,启功脱口应道:“游连云港福如东海,吃猕猴桃寿比南山。”思路之快令人吃惊,应景之妙令人称奇。

但我们绝不要误认为启功的诗全是这样的急就章,他作诗也有极严肃认真的一面。

启功和人谈诗谈到高兴时,经常拿出自己的诗稿给人看,并挑出自己得意的作品给人讲。只见诗稿上涂涂改改,勾勾画画,足见其一丝不苟,经常修改打磨。他常说自己的诗最多成于两种时候,一是生病住院时,一是夜里失眠时。前者如《痼疾》《鹧鸪天·就医》《沁园春·美尼尔氏综合征》《赌赢歌》等,后者如《彻夜失眠二首》《失眠三首》《失眠口占三首》《终夜不寐,拉杂得句,即于枕上仰面书之》等。试想在这“诗成仰面书”中包含了多少心血。举一例可证:《频年》一诗“饮馀有兴徐添酒,读日无多慎买书”。据他讲,“慎”最初拟作“快”字,又改作“不”字、“戒”字,最后才选中“慎”字。细想起来,只有这个“慎”字,才最含蓄,最能道出老年人又想多读书,又不得不考虑如何才能更好地利用有限的时间去读书的复杂心态。这种反复推敲的研炼,使我们不由想起王荆公锻炼“春风又绿江南岸”诗句的典故。

当年《启功韵语》《启功絮语》出版后(后来又出版了《启功赘语》),我曾写过一首今韵诗《读〈启功韵语〉〈启功絮语〉》,其中有些描写也许能道出启功作诗能转益多师,又自成一家;才思敏捷,又不惮反复推敲等种种特点之一斑,不妨移录于下,作为本章节的总结:

馀事作诗人,三年成两册。开卷目不暇,篇篇映奇色。驱得五车书,纷纷来听喝。拘来古诗翁,奔走门前过。轻松白香山,滑稽东方朔。蓬莱驾鹤仙,曹溪参禅客。西江次第排,竹林散淡客。义山送精研,东坡献疏阔。更有杜少陵,诚心输魂魄。掩卷闭目思,毕竟只一个。风调与音容,分明启元白。幽栖坚净居,吟榻独自卧。烟云过眼空,笔底吟不辍。更兼性情真,天生多幽默。敏捷世无双,才高无人和。小诗信手拈,只需一磨墨。有时稍费时,至多一入厕。也有呕心篇,推敲费斟酌。所幸常失眠,月下细雕刻。莫嫌住院频,正堪增吟课。药液如琼浆,滴滴酿奇货。归家病债消,诗稿增一摞。愿公从今后,精神更矍铄。新诗日日堆,直把楼冲破。(注:先生字元白,这里“白”读如“帛”,先生书斋名“坚净居”。)

四、启功解诗

诗人的心都是相通的。高明的作者,往往是别人的最好读者;最好的读者,往往同时也是优秀的作者。因为他们有着“心有灵犀一点通”的心智、思维、情感。所以往往听不作诗的人讲一百堂诗词课,不如听真会作诗的人讲一堂课。启功既然能把复杂真切、细腻微妙的感情化作简捷优美的诗句,也必然能从别人生动凝练的诗句中读出同样丰富的感情,所以听他解诗往往会有很多惊喜之感,有如高明的禅师当头棒喝,醍醐灌顶,直指人心。

如他对李商隐《锦瑟》诗的解读。诗曰:“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆,只是当时已惘然。”此诗自古号称中国第一诗谜,今之论者索性称其为中国古诗中的“哥德巴赫猜想”。为了破解其主旨,大家纷纷立论。有称其为亡妻而发的,有称其为爱妾而发的,有称其为情人而发的,有称其为政治遭遇而发的,有称其为牛李党争而发的,甚至有称其为一篇自述风格的诗论,不下十余种。而且越考证越烦琐,越论述越玄妙,而读者则越读越不得其解。所以元好问感慨道:“‘望帝春心托杜鹃’,佳人锦瑟怨华年。诗家总爱西昆好,独恨无人作郑笺。”且看启功是怎样笺释的:

前两句的中心是“五十年”。只不过不是直说,而是由锦瑟上的弦与柱起兴,联想自己逝去的每一华年。第三句的中心是“梦”,只不过加上一系列的装饰语,说自己的梦有如庄子清晓迷离的蝴蝶梦。第四句的中心是“心”,只不过加上一系列的装饰语,说自己的心有如望帝化为杜鹃鸟后啼血的心。第五句的中心是“泪”,只不过加上一系列的装饰语,说自己的泪有如南海明珠,海月可鉴。第六句的中心是“暖”,只不过加上一系列的装饰语,说自己的热情到了能燃烧蓝田之玉的程度。最后两句说不待回忆,当时即已预感到要是一场悲剧了。因此如果剥去所有的装饰,就是咏叹自己半辈子的梦、心、泪、热,以及早已知道的悲剧。只不过没有那些装饰语读起来不像诗,而很多人又恰恰被这些装饰语所蔽,于是产生了种种误解。按这样的解释,说他是咏叹爱情的也可,说他是咏叹自己遭遇的也可,何必那样胶柱鼓瑟,非要说他是专为某一事而发的呢?难道诗人在抒情时非要把自己局限在某一情事之内吗?(详见《古代汉语论丛·古代诗歌、骈文的语法问题》)

这真是通达之论,彻悟之论,不但能举重若轻地破解这千古诗谜,而且让人领悟了诗歌主旨与装饰之间的关系。

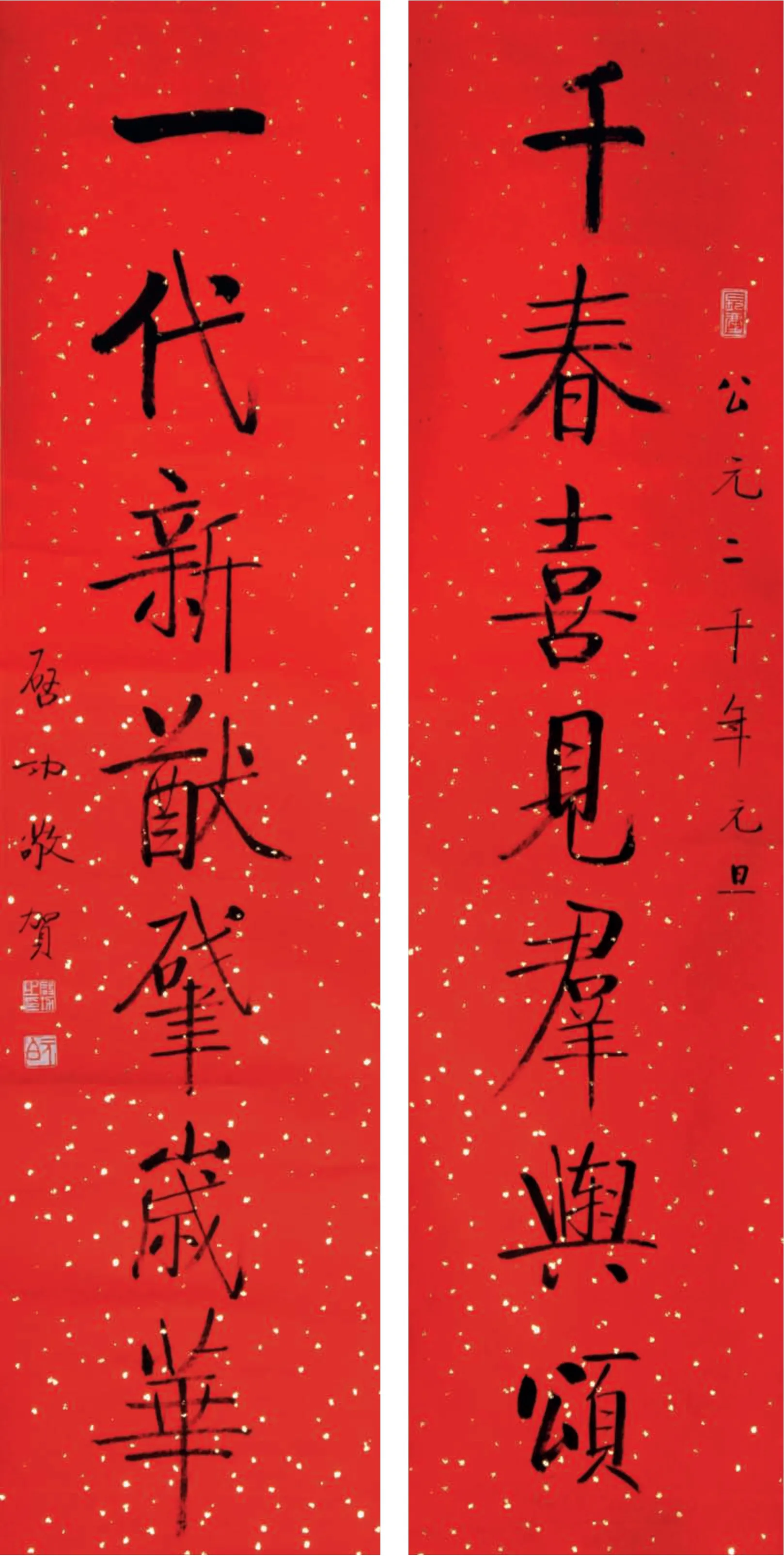

启功 千春一代七言联 纸本 2000年 中央文史研究馆藏释文:千春喜见群舆颂;一代新猷肇岁华。公元二千年元旦,启功敬贺。钤印:启功之印(白) 元白(朱) 长庆(白)

启功 王之涣诗 纸本 中央文史研究馆藏释文:白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。王季凌句。启功书。钤印:启功之印(白) 元白(朱) 令纸墨耳(白)

又如对昭君诗的理解。王昭君的悲艳故事自古以来不知感动了多少诗人,他们写下了数以百计的诗歌,有人随手集结了一下,就出了厚厚的一大本诗集。应该说,这里面不乏立意新颖的作品。正如《红楼梦》第六十四回《幽淑女悲题五美吟》写到林黛玉为王昭君题诗,贾宝玉所评:“作诗不论何题,只要善翻古人之意。若要随人脚踪走去,纵使字句精工,已落第二义,究竟算不得好诗。即如前人所咏昭君之诗甚多,有悲挽昭君的,有怨恨延寿的,又有讥汉帝不能使画工图貌贤臣而画美人的,纷纷不一。后来王荆公(王安石)复有‘意态由来画不成,当时妄杀毛延寿’,永叔(欧阳修)有‘耳目所见尚如此,万里安能制夷狄’,二诗俱能各出己见,不与人同。”但这些“能各出己见,不与人同”的作品到了启功的笔下又不免逊色,且看启功是如何解的:他在《昭君辞二首》序中说道:“古籍载昭君之事颇可疑,宫女在宫中,呼之即来,何须先观画像?即使数逾三千,列队旅进,卧而阅之,一目足以了然,于既淫且懒之汉元帝,并非难事。而临行忽悔,迁怒画师,自当别有其故。按俚语云:‘自己文章,他人妻妾’,谓世人最常歆慕者也。昭君临行所以生汉帝之奇慕者,为其已为单于之妇耳。咏昭君者,群推欧阳永叔、王介甫(王安石)之作。然欧云:‘耳目所及尚如此,万里安能制夷狄’,此老生常谈也。王云:‘汉恩自浅胡自深,人生乐在相知心’,此激愤之语也。余所云:‘初号单于妇,顿成倾国妍’,则探本之义也。论贵诛心,不计人讥我‘自己文章’。”真是发前人所未发,道前人所未道,不但善翻古人意,且堪称用心理学的方法来论诗、解诗。现在不是提倡文艺心理学吗?启功虽然没有这方面的著述,但我想这一解释,可算典型的例证,难怪他自诩为“诛心之论”呢。

启功对哪些作品可以算某一作家的代表作,也往往有独到之见。如讲白居易,启功特别看重这首《勤政楼西老柳》:“半朽临风树,多情立马人。开元一株柳,长庆二年春。”他说这四句看起来谁也不挨着谁,全由一系列的名词或名词性词组组成,但里面包含的沧桑之感、人生体验太深沉了,难得的是,这样沉重的感情却能如此“轻松”地表达出来,没有绝顶的笔力是写不出来的,而这正是白居易诗的特点。又如孟郊诗,以奇险古奥、钩章棘句、讲究思力著称,历来论著者多以《借车》《秋怀》为例,但启功特别看重这两首诗:“试妾与君泪,两处滴池水。看取芙蓉花,今年为谁死?”(《古怨》)“妾恨比斑竹,下盘烦冤根。有笋未出土,中已含泪痕。”(《闲愁》)前首要与情人相比,看谁的眼泪多得能把芙蓉花(水莲)淹死,想象极为新颖。后首借斑竹咏恨,但不写地上的斑竹,而写未出土的笋根已饱含泪痕,构思确实不同凡响。经启功这么一讲,我们不是对孟郊思力非凡的特点有了更深切、更直观的感受了吗?但可惜的是,大多数白居易诗选和孟郊诗选中居然都没选这些诗,看来即使最被有些学者重视的选本,如果没有真正的行家里手来主持,也是很难编好的,而多一些像启功这样独具慧眼的人,才能挖掘出更多不被人注意的好诗,正所谓千里马常有,而伯乐不常有也。

当然,作为一个学者,启功在解诗时,也特别注意考证和音韵。如在一般的版本中,东坡《狱中寄子由》一诗中都作“与君世世为兄弟,又结来生未了因”,启功对“世世”一词一直有怀疑。他认为这两句诗是建立在佛家思维的基础上——佛家的因果之说认为:有今之因,乃有后之果,而后之果,又为再后之因。推测东坡的原意,这两句是想说今生既为兄弟,这是果,又将成为来生再为兄弟之因。而一般的版本作“世世”,如果为预祝之词,则下句应说“愿结”;如果为已知之数,则下句岂不成了废话?所以不论怎么讲都不通。于是启功怀疑两“世”字的前一个必当有误,不是形近的“此”字,就是声近的“是”字,但“是”字古代是浊音上声,与去声的“世”终究声调有别,所以最大的可能还是“此”字。后来他托朋友去查影印常熟翁氏所藏宋本《施顾注苏诗》,果然是“此”字。试想,没有深厚的考据和音韵学的功力,岂能看出这样的问题,又岂能得出如此神妙的结论?又如对南朝民歌《西洲曲》的评价。大多数人都从意象的优美、节奏的跳跃、修辞的精妙去分析它的好处,而启功却从它所属的清商曲的音乐性出发,指出音调的优美更是它不可忽视的优点。他对全诗32句进行了详尽细致的分析,指出其中的19句都符合后来标准的五言律句,其余的也多是后来常见的拗句,所以诵读起来朗朗上口。在此基础上启功指出:

“清商曲”是“巷陌歌谣”,也就是民歌。歌唱的方法是徒歌,也就是不用什么音乐伴奏的。所谓“执节者歌”,有人解释为由执持节旄的人来唱。试问巷陌歌谣,不过是牧歌渔唱之类,哪里去找节旄?不难理解,节是伴奏的简单工具,也就是打拍的节板。清代唱莲花落和今天数快板的有两种伴奏工具,声音轻而碎的一串小竹片叫作“节子”,两块大竹板叫作“板”,用节或板打出节奏,来辅助歌唱的效果。手拿这类节板来唱,应该即是所谓“执节者歌”。徒歌既没有管弦伴奏,那么在句调中就必须求其本身和谐,才能使听者悦耳。这大概就是古代徒歌读着格外顺口的原因。这种民间徒歌的歌手探索出来的旋律,被文人借鉴吸收,就是六朝诗中那些律调诗句和不完整的律调诗篇的来源……”(《汉语现象论丛·古代诗歌、骈文的语法问题》)

这一解释不但解决了《西洲曲》为什么声调优美的问题,而且解决了律调为什么产生的根本原因,可谓要言不烦,探骊得珠。

五、启功改诗

凡喜欢作诗的人都会有这样共同体会:为别人改诗比自己作诗还难——既要顺着别人的思路,还要把原有的意思改得更好;既要保持原有的语言风格,还要把它修饰得更美。对古典诗词而言就更加困难——它还涉及格律的问题,既要把意思和语言改好,还要让它符合平仄,而这两点往往是很难兼顾的。因此替别人改诗的水平如何,很能从一个侧面看出他作诗的水平。笔者在这方面常遭到尴尬,有些“慕名者”把他们的作品寄来,请求帮助修改,我总是不知从何下手,白白花费很多时间。但启功却总能应付裕如。

就拿启功为我改诗来说吧。我最怕别人请我改诗,但又最想请启功为我改诗,好从中得点真传。第一次拿习作给启功是在上研究生期间。那时有所谓的“游学”制——第三年学校给若干经费,学生可以外出访学,于是我们揣着一两百元的经费走遍半个中国,边走边写,回来也凑成二十来首,便不揣冒昧地想请启功看,不料他非常高兴,比我交上一篇普通的作业还兴奋,马上说道:“拿来我看。”从此,凡有些涂鸦之作都像作业一样交上去。启功每次也都高兴地为我修改。

启功 杂题《古代名媛故事图册》之三 纸本 1995年 中央文史研究馆藏释文:官僚巨富号陶朱,又载西施泛五湖。千古福人推范蠡,可怜胥种太糊涂。 唐蕃旧事传佳话,万里南天作比邻。显密交融承至教,有清不用再和亲。 易安词笔抗苏辛,二晏清真落后尘。底事干卿多聚讼,宋贤元不讳重婚。杂题《古代名媛故事图册》之三。乙亥中秋,启功。钤印:启予手(白) 功在禹下(朱) 珠申(朱)

启功 毛泽东《西江月·井冈山》 纸本 中央文史研究馆藏释文:西江月井冈山,毛泽东。山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。启功习草。钤印:启功八十以后作(白)

我真佩服启功读诗和改诗的速度,反应之快捷与灵敏真令人吃惊。他一边读,一边就用铅笔画出不合平仄的地方,并注明此处“宜用平”,此处“宜用仄”,根本用不着特意地判断,有时索性写上“可改为”某字。如我在为庆祝师大百年校庆时想写一首《行香子》,此词牌上下阙最后一句在一个领字之后最好用三个句式相同的三字句,如能有一个重复的字则更妙。我上片最后一句想用“祝”字领起对老前辈、同辈和年青一代的祝福,如果都用一个“者”字,则前辈和年青一代可称“老者”“少者”,但同辈就找不到合适的词;不得已,只好写作“祝老人寿,同侪健,少者春”,但自己非常不满意,特别是“老人 ”的“人”字,“少者”的“少”字,几乎成为没有任何意义的废字,启功读到这里的时候,马上发现这一问题,只沉思片刻就改成“祝老翁寿,同侪健,少龄春”。下片最后一句我原作“看桃李艳,松竹劲,兰蕙芬”,但“李”字、“竹”字、“蕙”字都用了仄声(“竹”古作入声),不符合严格的平仄要求,我也知道,但苦于找不到更合适的字眼。启功不但边读边指出这一毛病,而且又很快地改成“看桃花艳,松筠劲、蕙兰芬”,不但平仄协调,而且字面文雅,特别是“筠”字,比“竹”字更传神。我在下面冥思苦想很长时间解决不了的问题,到启功这里不到一分钟就搞定了,这种敏捷能不令人钦佩吗?有一次我还特意作了一回“测试”,我作了几首《忆江南》词,前边的几首都合于格律,最后一首,实在调不好文意和格律的关系,只好保文意而舍格律,我想即使注重格律的人,受“惯性”的影响,读到这首时也该马虎过去了。不料拿给启功看时,前边的几首他都没说什么,刚看到这一首,马上说这首为什么错了?反应之快令我吃惊。当时我就想起小时候见到的这样一种情景:倒腾大洋的行家里手,用不着一块一块地看,更不用牙咬,他们可以在左手掌上码一大排银圆,高高地抬起来让银圆往下流,如果发现其中有假的,不等落地,右手一弹,就能把它弹出。启功当时的反应之快,即如此。当然更多的是鼓励,遇到稍好的句子,他一定先拍一下桌子,或伸出大拇指,开怀大笑,连连称好,有时还用铅笔在旁边画上一两个圈,好像小时侯写大楷,老师用画圈来夸奖一样。这是对学生的最大鼓励,说来也巧,启功称赞的那些句子,往往是我本来就最得意的地方,可见不管是指正也好,夸奖也好,他都能一目了然。修改之余,他还常语重心长地向我强调改诗的重要性,他说,诗就要不断地“打磨”,虽然不必像某些苦吟者那样“吟安一个字,拈断数茎髭”,但一定要“大胆落笔,细心收拾”“富于千篇,穷于一字”,学习杜甫“新诗改罢自长吟”,学习陆游“年来旧稿花前改”,学习金人“石鼎夜联诗句细”的精神,尽量把每一个字安排好。这些教导更超出一句一字之得,使人受用终身。至于他只用铅笔改,只注明“宜作”,更充分体现他的谦虚,他只是用商量的口吻和你切磋,而不想强加于人。

说起启功改诗,不能不提到他与钟敬文之间的佳话。二老都喜欢作诗,他们的诗集中有很多唱和作品。他们都住小红楼,经常拄着拐杖互相拜访,而谈话的主要内容就是谈诗,有时还带来自己的新作请对方修改。我曾见到这样一份手稿原件,是钟先生“九五生辰偶书”,诗曰:“求仁未得身先老,阅世深来梦易惊。此是暮年心痛处,苍茫欲语仗谁听。”上边工工整整地题道“元白(启功先生之字)教授吟正”。启功为之改动了几个字,诗变成了“求仁既得身非老,阅世深来梦不惊。此是近年心慰处,苍茫一语众人听。”下边恭恭敬敬地落上“后学启功敬改”。应该说启功是有意地改动了钟先生的原意,钟先生出于一贯的忧国忧民、严于责己的思想,为自己到耄耋之年仍没能完全实现自己的抱负而自疚,而启功则称赞他德高望重、久经磨难,应该欣慰。但只改动了七个字,便非常得体地改变了原意,启功的聪明巧妙可见一斑。后来钟先生曾不止一次地和我提起此事,他虽然不能称赞启功对自己的称赞,但对“易”字改成“不”字,“欲”字改成“一”字却大加称赞。

启功 周恩来诗 纸本 1997年 中央文史研究馆藏释文:大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。周总理遗句,启功。钤印:启功之印(白) 元白(朱) 丁丑(白) 功在禹下(白)

有趣的是,启功还经常凭自己的聪明来改动古诗,当然,这绝不是游戏,而是为了说明某些问题。他曾以王维的“长河落日圆”为例,说这五个字可以改成十种句式,前三种为:“河长日落圆”“圆日落长河”“长河圆日落”,它们虽有艺术上的高低之分,但语义上却无分别。第三到第九种为“长日落圆河”“河圆日落长”“河日落长圆”“河日长圆落”“圆河长日落”“河长日圆落”。这几句看来不通了,但如果给它们各配上一句,仍能“起死回生”,就像从前有人作了一句“柳絮飞来片片红”成了笑柄,另外一人给他配上一个“夕阳返照桃花坞”的上句,于是下句也成了好句一样。按这个办法可以给这六句各配一个上句,这不通的六句也都可通:(1)“巨潭悬古瀑,长日落圆河”——因为“长日”可作“整天”讲,“古”是由来已久之意,“潭”是圆的水,“瀑”是落的水;(2)“瓮牖窥斜照,河圆日落长”——从瓮牖(坛子口)中看河是圆的,斜照是长的落日;(3)“瀑边观夕照,河日落长圆”;(4)“夕照瀑边观,河日长圆落”——河与日俱落,一长一圆;(5)“潭瀑不曾枯,圆河长日落”——从不枯的潭水中流出的瀑布是永远向下落的;(6)“西无远山遮,河长日圆落”——因为如有远山遮,见到的当是衔山的半日。这些搭配解释虽然有些不免“强词夺理”,但终究可通,只有第十种“河圆落长日”过于拙劣,难于为它圆谎了(见《汉语现象论丛·古代诗歌骈文的语法问题》)。读者不要认为启功在做文字游戏,他是为了说明汉语语序颠倒灵活的现象,在特定的语言环境中,同样的词汇进行颠倒组合后就会生出不同的语义。这种现象多数人都能理解,冥思苦想后也能找到一些例证,但通过改诗,把长、河、落、日、圆五字在不同的特殊背景下组合成这么多的花样,实在是匪夷所思,出神入化,没有绝顶的聪明是根本想不到,也写不出的。

又如启功对很多人,如朱熹者流,抱着封建道德观去解释《诗经》十分不满,于是借助改诗对他们进行讽刺。如《诗经》的第一篇《关雎》:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑……”这本来是一首表现婚爱的诗,但《毛诗序》却说:“《关雎》,后妃之德也,《风》之始也,所以风天下而正夫妇也。”朱熹更说:“盖指文王之妃大姒为处子时而言也。君子则指文王也。……汉康衡曰:‘……此纲纪之首,王教之端也。’可谓善说诗矣。”对此,启功讽刺道,何必只说它是歌颂文王呢?给它改一改,还能说它是歌颂尧舜呢。诗曰:“关关众雎鸠,聚在河之洲。窈窕二淑女,君子之好逑。”为什么是“二淑女”呢?因为尧有二女,一名娥皇,一名女英,都嫁舜为妃,这样一来,岂不可仿照《毛诗序》和朱熹之流所说,我这是“美尧舜之德”吗?