“三生”理念下辽西传统村落文化保护与发展研究

2020-08-04毛志香都一杨翠霞

毛志香 都一 杨翠霞

摘要:指出了“三生”空间是构建国土空间规划体系、落实主体功能区规划的重要基础,是村落农业生产、生态景观保护、农村生活发展建设的关键。以辽西传统村落文化保护与发展研究为背景,以白音爱里村为例,对其村落的生态空间、生产空间以及生活空间进行了解析,并探讨了其生态文化、农业文化和“三生”空间下的海青房得大院文化等特征。旨在从人地关系理论和文化地理学的视角认识和保护传统村落文化,为乡村振兴实施提供参考。

关键词:“三生”空间;传统村落;地域文化;白音爱里村

中图分类号:TU981 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2020)03-0201-03

1 引言

随着城镇化进程的加快,传统村落逐渐被社会主义新农村取代,传统村落文化是我国传统文化的重要组成部分,因此保护传统村落及村落文化则意义重大,处理好传统村落保护与发展的关系变得更加迫切。目前,传统村落文化保护研究侧重于传统村落生活方式、生态环境、农耕文明、古建筑、特色民居以及非物质文化遗产的保护[1,2]。总体上来看,村落文化保护侧重于生活空间研究较多,生态空间为辅。但综合生产、生活和生态三方面研究相对不足。

乡村振兴中农业生产环境、可持续平衡的自然生态环境及可持续安全的农村生活环境,使生产、生态和生活(简称“三生”)均得以均衡规划,达到“三生”一体的可持续发展目标,提高生产经济发展效率,营造“三生”一体的空间综合体,推动对传统村落的保护与发展。农村、农业和农民的三农结构与生产、生活、生态空间的理念有机统一,达到农村经济、环境与社会文化的持续发展对推动传统村落的保护和开发起着重要的作用[3]。因此本文从“三生”空间视角,以辽宁国家级传统村落的朝阳喀喇沁左翼蒙古族自治县白音爱里村为研究对象,分析其传统村落生活空间、生产空间和生态空间地域文化特征。这为乡村振兴战略实施和传统村落文化保护与发展提供依据和经验借鉴。

2 “三生”空间概述

传统村落大多拥有良好的自然环境,蕴含独特的乡土文化,具有优越的保护价值和文化价值。传统村落也是土地利用重要类型之一,村落“三生”空间包含村落居民生活空间、农业生产空间和村落生态空间,三者之间是互相影响、互相作用。生产空间不仅是提高村民的年收入和改善村落面貌的最基本的途径,还是生活和生态空间得以持续发展的能量源泉,也是“三生理念”在传统村落的保护和开发方面的关键环节[4~6]。生活空间是为村民的日常起居提供便利的空间,是新农村建设的出发点。宜居舒适的生活空间是村落居民期盼的生活愿景。生态环境一般包括社会环境及自然环境两个部分,其中社会环境主要指历代村民的生活痕迹,以及历史传承下来的古老习俗和受现代外部环境影响下新旧融合的独特社会环境[7]。村落的自然环境则是指传统村落所处的地理环境、营造出的空间环境[7]。生产和生态空间最终都服务于生活空间,促进生活空间宜居适度是重建人与自然、人与人、自然与社会关系的桥梁,是“三生空间”协调发展的目标方向[8]。

3 “三生”空间视角下白音爱里传统村落地域文化解析

3.1 以生态和生产空间为主导的白音爱里村落选址

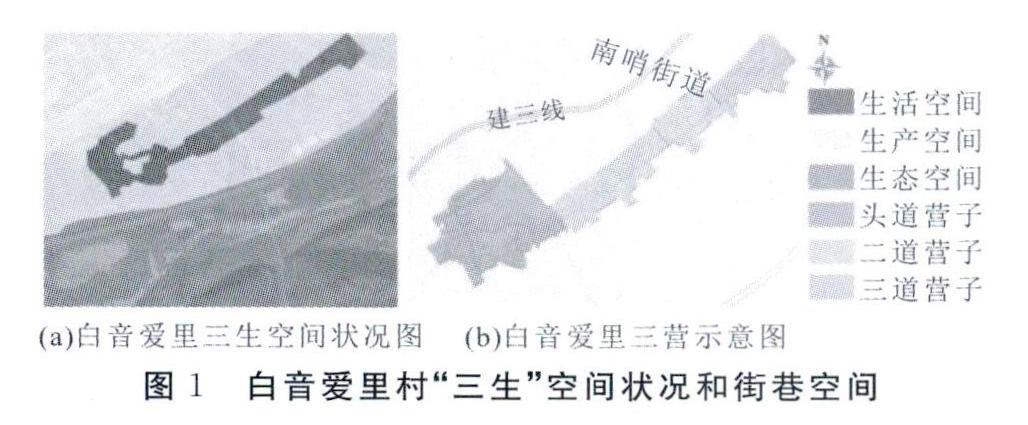

白音爱里村位于辽宁朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县南哨镇,是典型蒙古族营屯聚落[9]。村落的东南方大凌河呈现自东向西的态势(图1a),离王子山较近,地处平缓地带。耕地呈现带状分布在白音爱里村落周围,地势较为平坦,近水源,因而这里的耕地形状较为规则且连通性较好[10]。耕地内主要农作物有玉米、和保护大棚等。林地则是呈线状或点状零星分布的防护林。气候湿润、地势平坦、土地肥沃、植被茂密、自然灾害极少,境内森林覆盖率高,是喀左县蒙古族人口比较多的一个村落。

从图1a可知,白音爱里村的生产空间广泛分布于村域南部大凌河北岸冲积平原中,主要地类为耕地,地

形平坦,土质肥沃、疏松,土层深厚,凌河水穿境而入,水源充沛。气候湿润,属大陆性季风气候,光照充足,有利于农作物的生長和耕作,地块连片,地均耕地面积大。农业以种植玉米和保护地大棚为主,畜牧业以牛羊禽为主,鹅鸭养殖为特色产业。

3.2 以生活空间为主导的白音爱里村落文化景观

3.2.1 村落街巷

白音爱里村的街巷网络形态呈树枝状,层次清晰、主次分明。一条主要街道由东西横向穿过整个村落,作为街道的主体骨架。两侧街道呈树枝状向南北两侧延伸拓展,形成了层次鲜明、结构完善的树枝型街巷[11]。白音爱里村按照街巷区域可以划分为头道营子、二道营子和三道营子三部分(图1b),是辽西蒙古族聚落的独特标识,承载着辽西蒙古族族群变迁的历史。

3.2.2 村落公共艺术

(1)文化长廊。白音爱里村的蒙古族历史文化长廊,蕴含了蒙古族文化的历史底蕴,与村落东西方向的主干道融为一体,两侧墙体长4000余m,墙体绘有蒙古族历史、风俗、体育、文化等图片,涉及摔跤骑射、牧马放羊,还有人物、典故等方面,生动形象,富有地域文化色彩,有利于充分调动蒙古族群众的积极性,增进民族团结。

(2)敖包。敖包是蒙古语,意指“堆”,在村外的山坡上垒石成包,能满足特定祭祀行为的需求,俗称“敖包”。白音爱里村的敖包文化园现有7座敖包,其中主敖包直径13m,高9m,每年白音爱里村都会举行敖包文化艺术节,参加祭祀仪式的人们将带来的各种各样的祭祀品撒向主敖包,并在主敖包的正前方叩头大拜,将不同形状的石头添加在敖包上,用柳条、哈达、彩旗等将敖包重新装饰,给人以焕然一新的感觉。

3.2.3 村落院落布局

白音爱里村院落空间大、密度低,按围合方式可以分为独院、二合院、三合院和四合院,院落主要由主要居住用房、次要居住用房、仓储棚、厕所和小型菜地等组成(图2)。主要居住用房为主要建筑在院落中间或者正对大门,其他附属生活设施仓储棚布置两边,生产空间菜地的面积约占院落空间的近20%~30%,四周多以土坯、砖石围合成院墙,因而形成生活一生产复合型空间形态。总体上,院落因为气候寒冷,为保证光照,建筑物不互相遮挡,院落宅前空地普遍较大。院落的生活、生产、生态空间兼容性更强,且生产空间的菜地至少占整个院落空间的20%~30%左右。由于生活生产常常结合在一起,院落空间功能多样,住宅、仓房等是居住以及仓储功能;有的菜地、果园、鸡和猪等家禽与牲畜等生产空间,另外还生活和生产共同使用空地,比如晾晒粮食等。

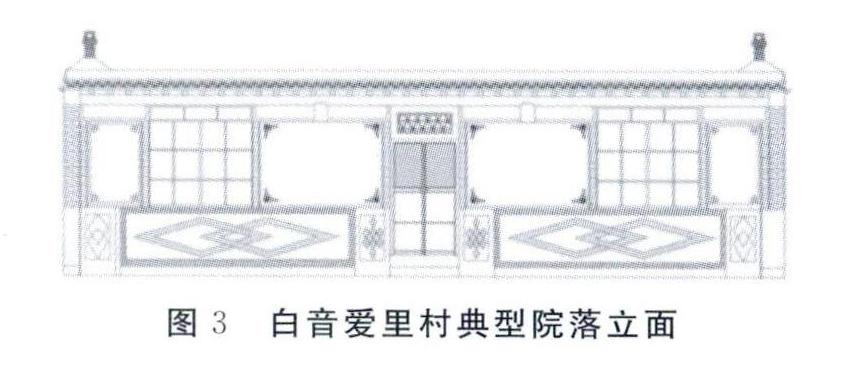

白音爱里村房屋正房一般为三间或五间,坐北朝南便于采光,均在东端或南边开门,便于聚暖。东西各有厢房,配以门房,房屋多为起脊青砖瓦房,俗称“海青房”。海青房屋顶构造主要由檐、柱、檩子、椽子、过梁等构建组成。外部形制上,为硬山式屋面,房盖两侧向上隆起,高出六七十厘米,形状酷似马鞍子[12](图3)。海青房的房屋门窗形式多为双扇板门、支摘窗以及木窗框和小玻璃等形式,单双扇门窗只在少数富裕的大户人家使用。做工简单甚至略显粗陋,但能较好的适应东北地区冬季寒冷的地域气候特点。利用不同的建筑材料拼接成各种墙面的装饰,例如个别经济条件好的人家,在墙的主要部位用土坯或石材,然后在每段墙面的四角落砌砖,土坯墙表面再用细泥抹面,之后在土坯墙上绘制各种图案,在当地称之为“灯笼挂”(图3)。还有的是砖石拼贴,石材表面又利用水刷石的特性,形成各种装饰图案。

3.3 以生活空间为主导的白音爱里村非物质文化景观

白音爱里村是国家非物质遗产《东蒙民间文学故事》传承基地。该村先后被评为“辽宁省民间文化艺术之乡(基地)”、“辽宁省旅游专业村”、“蒙古族生态语言保护基地”和“平安建设模范村”、首批“中国少数民族特色村寨”。丰富多彩的民间传说、独具特色的海青平房,为小村增添更多神秘色彩。有青铜时代遗址3处,战国遗址2处。被确定为国家级非物质文化遗产——喀左,东蒙民间故事项目试点村以来,挖掘东蒙民间故事700多则。全村现有民间故事传承人39人,民歌传承人14人,民俗传承人5人。2012年,喀左东蒙民间故事获中国民间文学最高奖“山花奖”。一年一度的敖包文化节、成吉思汗诞辰纪念活动和那达慕大会等各种文体活动。

4 结语

本文基于“三生”空间理念,以辽西传统村落白音爱里村为例,分析了辽西地域传统村落的生态空间、生产空间和生活空间,并对传统村落的保护与发展进行分析,进而总结出辽西白音爱里村传统村落的文化景观特征。

白音爱里村蒙古族传统村落的民居形式为海青房,考虑到东北冬季寒冷的气候及降雪量,屋顶设计成“马鞍子”形状。而村落整体布局均由南北向的院落组成,同样与寒冷气候密不可分。背靠大山、大凌河穿境而人,以混交防护林为主构成生态空间,生产空间主要是以农作物为主,生活空间的聚落形态以聚居为主。传统村落是土地利用重要类型之一,其自身具有土地利用的社会、生产和生态的多功能性。“三生”空间作为乡村保护和发展的基础和前提,是乡村居民生活、生产和可持续发展的空间承载和实践结果,是乡村转型优化和协调发展的重要基础。

目前,运用“三生”空间理念对土地利用方面研究多样,对村落生活空间研究比较多,但综合运用“三生”空间从人居环境学方面对区域传统村落研究相对不足。本文将“三生”空间理念运用在传统村落的生活、生产和生态方面的分析,这对传统村落文化保护和发展以及生态文明建设提供了前期研究基础。

参考文献:

[1]刘馨秋,王思明.中国传统村落保护的困境与出路[J].中国农史,2015,34(4):99~110.

[2]冯骥才.传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类文化遗产[J].民间文化论坛,2013(1):7~12.

[3]住房城乡建设部.关于改革創新、全面有效推进乡村规划工作的指导意见[J].城市规划通讯,2015(24):6~8.

[4]王珊.基于“三生”空间的西安市国土空间开发格局优化研究[D].西安:长安大学,2018.

[5]刘燕.论“三生空间”的逻辑结构、制衡机制和发展原则[J].湖北社会科学,2016(3):5~9.

[6]刘继来,刘彦随.李裕瑞.中国“三生空间”分类评价与时空格局分析[J].地理学报,2017,72(7):1290~1304.

[7]刘丰华.基于“三生空间”协调的西安市乡村空间布局优化研究[D].西安:长安大学,2019.

[8]于辰,王占歧,杨俊,等.土地整治与农村“三生”空间重构的耦合关系[J].江苏农业科学,2015,43(7):447~451.

[9]孙心乙,唐建.辽西蒙古族营屯聚落的建筑与叙事特征[J].装饰,2018(9):120~123.

[10]曹艳雪,杨翠霞,宫冰.辽西传统村落景观构成要素分析——以朝阳市肖家店为例[J].绿色科技,2019(15):260~263.

[11]戴余庆.东地区传统村落街巷风貌特色及保护更新研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2016.

[12]陈信,李王鸣.区域视角下传统村落组群风貌的空间特征[J].经济地理,2016,36(10):185.

[12]孙心乙,唐建.辽西蒙古族营屯聚落的建筑与叙事特征[J].饰,2018(9):120~123.

收稿日期:2019-12-04

基金项目:2017年度国家社科基金艺术学项目(编号:17BH151)

作者简介:毛志香(1993-),女,硕士研究生,研究方向为环境与园林设计。

通讯作者:杨翠霞(1976-),女,博士,副教授,主要从事风景园林方向研究。