玛丽娜•阿布拉莫维奇:艺术家在场,无路可逃

2020-08-01编撰阿潘图片来自网络

编撰_阿潘 (图片来自网络)

行为艺术出现在上世纪六十年代。据说鼻祖是一位叫科拉因的法国人。1961年,他张开双臂从高楼自由落体而下,称作“人体作笔”。

行为艺术是一种直接用人体表达的艺术,它让艺术的思维不只局限于两维的架上绘画和静物美学,而是打破艺术和现实之间的界限,让人参与进来被挑战和触动。这是没有观众不成艺术的艺术。在当代艺术中,也是最饱受争议的一种艺术形式。

玛丽娜•阿布拉莫维奇是公认的20世纪最著名的行为艺术家之一,她的那些惊世骇俗的表演探讨表演者和观众间的微妙关系、身体的极限和想像的各种可能。阿布拉莫维奇经历了行为艺术的发展始终,并为行为艺术铺就道路,为探索行为艺术怎样成为主流艺术付出了巨大努力,包括从行为艺术如何售卖、收藏这样具体的问题,到创建行为艺术学院。

如今,属于她的时代已经过去,她的艺术不再属于未来,阿布拉莫维奇明白这个道理,所以,她转向用自己的学科方法论来教授下一代行为艺术家。

2010年,纽约现代艺术博物馆,64岁的玛丽娜•阿布拉莫维奇为期三个月的“艺术家在场”行为艺术表演

阿布拉莫维奇与观众的对视

前来和她对视的观众形形色色

曾经生死与共的恋人,行为艺术家乌雷意外出现,阿布拉莫维奇流下泪水,二人双手紧握,在22年后和解

每天结束后,阿布拉莫维奇第一时间瘫倒在地。看似静止的凝视其实消耗巨大,让人疲惫不堪,这是艺术的代价。

为什么“与阿布拉莫维奇对视”

拉回时间,到九年前的2010年5月31日下午5时。曼哈顿第53街的纽约现代艺术博物馆,人们习惯用它的首字母简称MOMA。

博物馆中庭人山人海,长裙垂地,长发垂腰的玛丽娜•阿布拉莫维奇从木椅上缓缓起身,结束长达三个月的一部划时代的行为艺术作品。

从2010年3月14日开始,在这把木椅上,阿布拉莫维奇静静坐了三个月,共计736小时零30分钟,完成和1500多个陌生人的对视。七十五万人到现场观看,创造了MOMA自建馆70多年来最为轰动的艺术盛事。

在博物馆中庭,阿布拉莫维奇放了一张木桌和两把木椅,从博物馆开门,就坐在其中一张椅子上,每天7个小时,每周6天。

48岁的化妆师巴兰卡这样描述和她对视的体验:“当你凝视她时,你感觉得到现场其他人的存在,但慢慢地,你眼中再无他人,只剩下你和她,你成了表演的一部分。”

736个小时,阿布拉莫维奇一动不动坐着,头顶的灯光烤得炽热,她穿着纯色长袍,两手放在膝上,面无表情,仿若雕塑。前来对视的人,坐在对面的那把椅子,有人大喊大叫,有人用沉默对抗沉默,有人穿了同样的衣服现场求婚,有人在她面前突然脱衣赤身裸体。

参加对视的1500多名观众,有男人,有女人,有年轻人,有老人,有小孩。与她的对视,有人哭,有人笑,有人坐立不安,有人静若处子,有人只能坚持几分钟,有人能坚持一整天,有人接触她的目光不过几秒,便崩溃,大哭。

阿布拉莫维奇始终寂然不动。

博物馆现场一票难求,很多人整晚露营排队,为买一张对视的票。歌手比约克、Lady Gaga,演员莎朗•斯通、奥兰多•布洛姆也排队成为阿布拉莫维奇的对视者。有人坐在展厅里一看就是一整天,到闭馆时腿完全麻了。由网友自发建的名叫“玛丽娜•阿布拉莫维奇令我落泪”的网站,现场直播这场表演,每日点击量百万。

《纽约时报》称,“与阿布拉莫维奇对视”成为纽约那个春天最时髦的事情之一。

阿布拉莫维奇坐在桌子的一端,形形色色的人出现于桌子那端,此时的艺术只靠两人对视的眼神。阿布拉莫维奇成了观众看见自己的一面镜子。她用身体把对视者带入特定空间,用相同的凝视回应每一个凝视,在绝对的平静中,人们甚至开始看不到她,而是在她的身上和眼中看到了伤痕累累的自己。

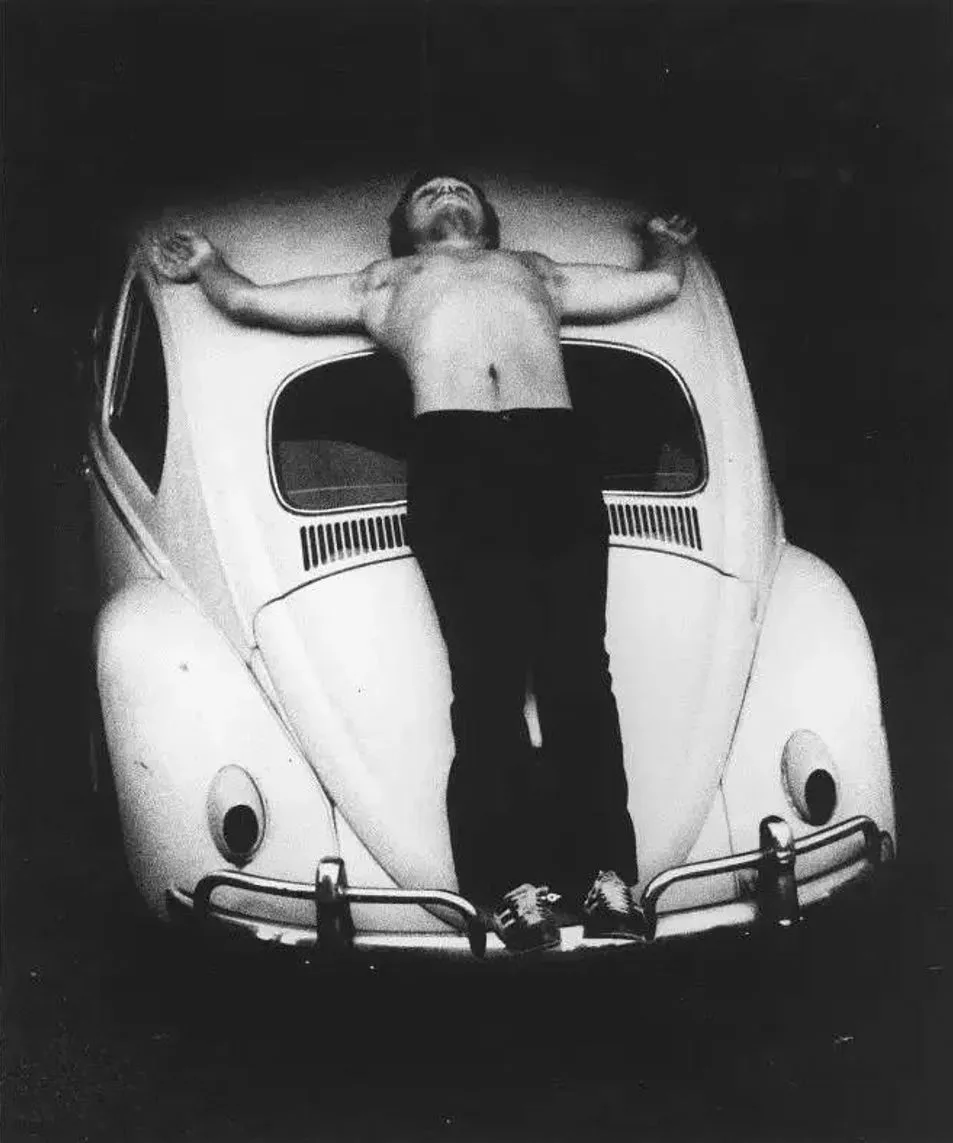

1974年,行为艺术家克里斯·伯顿将自己钉在了大众甲壳虫汽车上

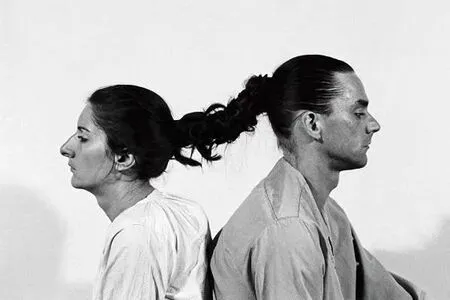

阿布拉莫维奇和乌雷的合作作品《时间的关系》,1977年

对视者为何而来?在这样的对视中他们又得到了什么?这种极度私人化的情感体验似乎很难用一两句话来加以概括和描述。

当阿布拉莫维奇完成最后一个对视时,现场所有人报以经久不息的掌声。

这场持续三个月,名为“艺术家在场”的表演,是当年已经64岁,被人称为“行为艺术教母”的阿布拉莫维奇个人回顾展中的一个最重要作品。

在现代技术的电话、电子邮件、互联网织就的虚拟世界,以及快节奏生活对人的情感和情绪,对人的人际关系的异化下,“艺术家在场”或许带来了一次力量强大的转化,成为为数不多的能让人深刻体会到异化并在那个片刻走出怪圈的优秀作品。

通常而言,我们很难对陌生人敞开心扉投入情感,但在两人专注而视的此时此刻,所有注意力都限制在彼此之间的“场”里,感情的流动自然强大,陌生的心灵得到释放。

严格来说,“艺术家在场”也是一个具有挑战性同时危险的艺术项目,一方面,这种需要艺术家和观众共同完成的即时艺术无法预测,很容易失败;另一方面,这样近距离和观众面对面,一旦出现问题,安保根本无法保证艺术家的安全。但正如阿布拉莫维奇自己所说,“艺术家在场,无路可逃”。

“让我感到惬意的唯一的力量应该是自主的能量”

玛丽娜•阿布拉莫维奇是公认的20世纪最著名的行为艺术家,她的那些惊世骇俗的表演屡屡成为当代艺术界的奇观。

阿布拉莫维奇1946年出生于南斯拉夫的贝尔格莱德,这个位于巴尔干核心地区的东欧国家,在二战后经历战争暴力、东欧的社会主义巨变、宗教冲突。她的父母都是支持铁托的游击队员,父亲是二战英雄,母亲是少校军官,叔公是塞尔维亚东正教会的大主教。

13岁时,父亲为玛丽娜找了一个“非正式的”画家教她画画。第一次见面,这位不知名的画家随手从大画布上剪下了一小块画布,把它放在地面上,扔上一点沙子,抹上一些胶水,再撒上些黄色、红色、还有黑色的颜料,最后浇上半升汽油,点燃它,告诉玛丽娜:“这是一个灿烂的夕阳。”

18岁那年,父亲离家出走,军人出身的母亲以完全军事化的管理方式对待她和弟弟,直到她29岁,母亲还要求她不得在晚上10点后外出,那时的玛丽娜已经开始做行为艺术,但一切表演都必须在10点前完成。阿布拉莫维奇解释自己成为艺术家的原因——摆脱冷漠易怒的母亲、缺席的父亲,以及毫无个性的顺从的同龄人。

四十年来,阿布拉莫维奇四海为家,先后旅居德国、荷兰、巴西、美国等地,是标准的“世界公民”。童年精神的压抑,强权的国家和家庭,让阿布拉莫维奇对寻求身心极限状态下的自我解放产生强烈迷恋,这也成为她行为艺术创作的内在线索。

她说:“世上有各种各样的力量,而我一样都不喜欢,它们都暗示着一个人对另一个人的控制。让我感到惬意的唯一的力量应该是自主的能量。”

“一旦你把决定权交给公众,离丧命也就不远了”

二战后,行为艺术开始在欧洲兴起,出现了维托•阿肯锡、赫尔曼•尼特西、约瑟夫•波依斯、艾伦•卡普洛等这一时期行为艺术的灵魂人物。

那个时期,令人瞠目的极端作品层出不穷。1964年,时年31岁的小野洋子表演了作品《切片》,邀请观众上台用剪刀将她的衣服剪碎直至赤裸。1971年,克里斯•伯顿选择为艺术中枪。玛丽娜•阿布拉莫维奇与这一黄金时期的关系也带着一些施虐与受虐的意味,激进的表演成为她离开艺术学院后最早的作品形式。

1974年阿布拉莫维奇在南斯拉夫贝尔格莱德学生艺术中心完成《节奏5》,她在场地中央围筑了一个用汽油浸泡过的巨大的木质五角星,在五角星的外围点燃它,剪下自己的头发、指甲投入火中,最后跃入五角星的中央场地,因缺氧她濒临窒息,在被人救醒后,她非常生气:“这是一件被破坏了的作品。”

乌雷和阿布拉莫维奇合作作品《潜能》,1975年

她试图通过这个作品来了解自己的身体在有知觉和无知觉之间是如何调节的。那时起,阿布拉莫维奇学会了如何试炼她的观众,也试炼自己。

(3)加强教育培训,提高村干综合素质。针对南疆农村干部文化程度普遍不高,接收能力有限的实际,按照“缺什么、补什么”的原则,制定有针对性的培训计划,开展大规模培训,把所有村干部至少轮训一遍。

她在接下来的《节奏2》中继续探索无意识状态。她当众服下了治疗急性紧张症的药片,药物让她的身体出现强烈反应,开始肌肉痉挛和动作失控,但大脑仍是清醒的,她一直观察所发生的一切。10分钟后,当第一个药片失去效力后,她吞下第二个药片——治疗精神分裂症和重度抑郁症的处方药——她慢慢失去知觉,身体无法活动,精神开始漂移,直至完全失去记忆,第二部分的行为过程持续了六个小时。这是阿布拉莫维奇行为艺术生涯中最早探索身体和精神关系的片段。

阿布拉莫维奇最惊险的表演在1974年意大利那不勒斯,“节奏系列”终结作品《节奏0》,她第一次尝试和现场观众的互动,让观众成为她作品的一部分。

她在房间贴出告示,准许观众随意挑选桌上的72种物件进行身体接触。在这些物品中,有玫瑰、蜂蜜,也有剪刀、匕首、灌肠器等危险器具,甚至有一把装有一颗子弹的手枪。在整个表演过程中,玛丽娜把自己麻醉后静坐,让观众掌握所有权力。慢慢地,有人用口红在她的脸上乱涂乱画,有人用剪刀剪碎她的衣服,有人在她身上作画,有人帮她冲洗,有人划破她的皮肤。在被施暴的过程中,她眼里开始有泪水,内心充满恐惧,直到有一个人用上了膛的手枪顶住她的头部。

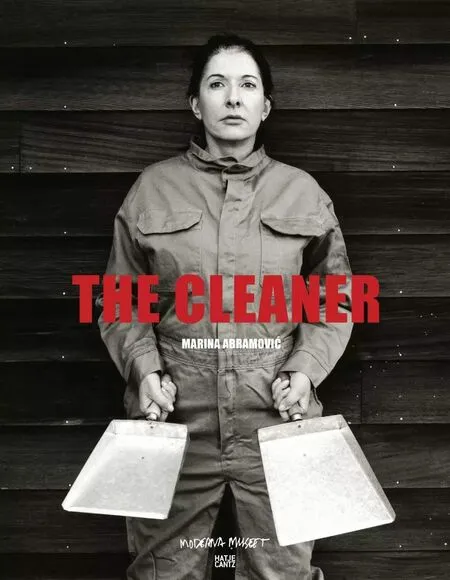

2017年,阿布拉莫维奇“清洁者”在斯德哥尔摩当代美术馆

德国艺术家提诺·塞格尔《进步》,2010年.

“有个离我很近的小个子男人呼吸非常沉重,那个男人吓到我了。过了一会儿,他将子弹放进手枪里,接着将手枪放到我的右手里。他将手枪对准我的脖子并且触碰了扳机。”他可以开枪,但是他并没有。之后,“我像身处地狱一般,我的身体半裸着,血迹斑斑,我的头发是湿的。奇怪的事情发生了,人们突然变得害怕起我来。”

这件作品持续了六个小时,作品结束后,她站起来走向人群,所有的人开始四散逃跑。阿布拉莫维奇说:“这次经历让我发现,一旦你把决定权交给公众,离丧命也就不远了。”

1997年,在威尼斯双年展上,阿布拉莫维奇以她的故土巴尔干地区为现实背景,进行了一场连续4天、每天6小时,只靠喝水维持生命的行为艺术。在1500个仍有血肉残留的牛骨上,阿布拉莫维奇一边哼唱家乡民歌,一边用刷子洗刷血骨,这是一场控诉世界战争和暴行的行为艺术,这一艺术让阿布拉莫维奇获得了最佳艺术家金狮奖。

阿布拉莫维奇的行为艺术常带着难以想象的痛苦,她认为“痛楚、苦难和障碍能转化我们,使我们变得更好、更强大,同时让我们认识到生活在当下时刻的重要性。”她说,她真正感兴趣的不是死亡和自残,而是尝试了解精神与肉体在存活边缘的高度自由感,并把艺术家视为是为改变人类观点和现存社会集体意识而存在的。

看懂行为艺术的诀窍,是去看看艺术家在说什么问题

德国艺术家提诺•塞格尔在纽约的古根海姆美术馆的涡旋大厅中做过一件场景式的行为艺术《进步》。当观众步入涡旋大厅时,会遇见四个不同年龄的人(小孩、青年、中年和老人),他们都会问你同一个问题:什么是进步?直到你上升到最高处,走出涡旋大厅的最后一级时,作品结束。

这件作品对观众具有深度启发性,它通过表演者和观众之间的关系,形成了思维的多种可能性和意外性。思维活动的本身成为了艺术的一部分。从这一点来说,行为艺术是具有极度开放性的,它所展现的可能性并不亚于其他的艺术形式。

优秀的行为艺术家在选用作品时,都是经过了深思熟虑。因此,在观看艺术家的行为作品时,也需要一个开放性的思维,观者更多的期待应放在即时性的体验上。要在现场去看看这个空间会产生什么?会发生什么?它不是去记录过去的时间,而是去感受现在的每一刻。

这种感受很主观、很抽象,就看它能不能打开观者意识的大门,产生一种精神上的互动。好的行为艺术都是通过这个通道和途径激发人们平时没有感受到和意识到的东西。

行为艺术家不仅是一名思想家,也是一名行动家,他们将自己的思考通过行为表达出来。在这里,各种象征意义和寓意的可能性充斥着整个作品。但无论如何,仍可以把握住三条基本的主线:表演者和观众之间的关系、肉体的极限和思维的可能性。

好的行为艺术是一种无声的表达,观众看到的不仅仅是一种刺激的表演,而是去感受一个时代的际遇。

“充满神秘感、能量和魅惑的关系”

1975年,阿布拉莫维奇在荷兰的阿姆斯特丹遇到了她的灵魂伴侣——来自西德的行为艺术家乌雷,70年代末他们共同创作的“关系系列”和“空间系列”,探索男女关系、婚姻、家庭,都是世界范围内具有广泛影响的行为艺术作品。

他们曾经住在一个小货车中,五年,不需要电费、水费、电话费,自己取山羊奶,用空瓶子装山泉水。那时他们不向任何事情妥协,五年中他们像游牧民族一样生活,这也是他们的创作丰沛期。

1977年的《无量之物》,阿布拉莫维奇和乌雷两个人裸体站在意大利波洛尼亚一家画廊的入口处,观众只能通过他们之间的狭小空间进入博物馆。在生活中,人不仅会受到来自自然界的各种灾害,同时,也会受到来自人本身的阻碍。就如同他们之间的相互关系,会因为他人的介入而产生隔阂。

《潜能》是阿布拉莫维奇和乌雷在1980年横贯欧洲的作品。两人面对面站着专心地注视着对方,手里同时拉着一个紧绷的弓,在乌雷的手里紧拉着一支带毒的箭,正对着玛丽娜的心脏。由于弓箭的张力使他们的身体向后倾斜,他们稍不留神,那支毒箭就会离弦射出,同时,通过扩音器听到的是他们心脏急剧加速的跳动声。整个作品持续四分十秒。

这个时期他们一起探索表达人性特质和相互关系为题材的系列行为艺术作品,特别是那些反映男女之间互相吸引和互相矛盾的复杂心理。男女渴望融合一体,但事实上,这样的结合使他们都无法继续生存,他们最终还是要分为不同的个体,各自扮演人类不同的性别角色。他们的分分合合,特别是他们为之挣扎、徘徊和喜悦等不同情绪变化,这种情感的跌宕起伏和性别差异,在两人的组合作品里被表现得淋漓尽致。

这种“共生”的艺术生涯,持续12年后走到了尽头。1981年,他们在表演一个时间很长的作品时,乌雷瘦了26磅,肝脏也受到了损害,他认为自己不能再做行为艺术了。但玛丽娜想要继续。“他已经达到极限,但我还没有达到。对我来说,工作是神圣的。”她比乌雷走得更远。出于失落,乌雷打了她。

阿布拉莫维奇希望以艺术的方式结束这段“充满神秘感、能量和魅惑的关系”。1988年,这对艺术情侣合作了他们最后的一件作品《情人——长城》。地点是中国,历时三个月,阿布拉莫维奇从位于渤海之滨的山海关出发,沿长城自东往西走;乌雷从西部戈壁中的嘉峪关开始自西向东走,行程超过4000公里,最后在位于山西的二郎山会和,两人分别。

从此天各一方,乌雷从行为艺术界销声匿迹,直至2010年3月。MOMA的“艺术家在场”,乌雷意外出现,他坐在阿布拉莫维奇对面的椅子上,两人对视片刻,阿布拉莫维奇泪流满面,隔着一张木桌,这对曾经同生共死的恋人伸出双手,十指相扣,在分手22年后,达成和解。

三个分隔的自我

当年和乌雷分手后,阿布拉莫维奇40岁,觉得自己又老又胖,既丑陋又毫无生气,如果不选择振作,就会死于抑郁。于是,她重新开始,对藏传佛教和其他一些土著民族的宗教文化发生了浓厚兴趣,1982年,她住到喜马拉雅山的寺庙里潜心修行,1983年她甚至邀请藏传佛教的僧人和澳洲土著参与她的行为表演。2002年,阿布拉莫维奇搬到纽约居住。从那时起,开始了商业化道路,以时尚极端的身份具有了国际效应。

虽然阿布拉莫维奇可以为艺术忍受极限的身体疼痛,可在个人生活中,她也有普通人的脆弱,她在晚年的自传《穿过墙壁》中解析自己有三个分隔的自我:一面激烈,一面超越,一面平凡而率真,她将之分别称为:战士玛丽娜、精神的玛丽娜和糟糕的玛丽娜。