文化大栅栏 八大胡同寻京戏 琉璃厂里赏文玩

2020-07-31

琉璃厂东街。

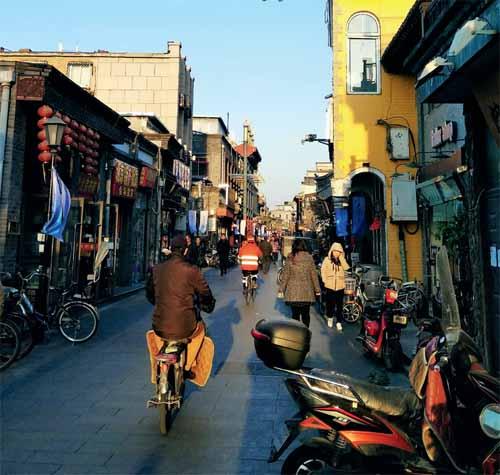

大栅栏地区作为古都北京城市发展史的见证者和参与者,从村舍鸡鸣犬吠、河渠纵横,到商号银铺林立、酒肆堂馆遍地;从贩夫走卒、文人雅士,到人力车匆匆、自行车叮当;从帝国主义列强野蛮的铁蹄,到人民翻身当家作主人;从站起来、富起来到强起来,到重新目睹中华民族走上艰难曲折的民族复兴之路,群星闪耀迎朝霞,繁华落尽送夕晖,静静伫立在这片古老而又年轻的土地上。

如今的大栅栏地区重新恢复了宁静的胡同时光。整修一新的街巷胡同,在晨昏交错的光影里,充满日升月落的烟火气息。

韩家胡同。

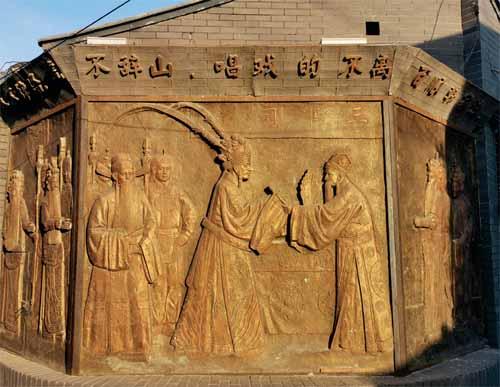

百顺胡同的梨源浮雕。

从徽班进京到京剧诞生

提起前门大栅栏,就不能不说八大胡同。

大栅栏地区有三张名片:以大栅栏为核心的商业重鎮,以八大胡同为核心的京剧演出、花街柳巷集散地,以琉璃厂为核心的文化艺术中心。这三张名片,共同构成立体的、多面的、鲜活生动的文化大栅栏。

八大胡同,又称“八大埠”,是京戏的诞生地,国粹的兴盛、发展与此地息息相关、荣辱与共。京剧在此形成,并由此走出国门,风靡世界,成为老北京文化乃至中华文化的不二代言人。

明代时,陕西巷、石头胡同、朱家胡同已基本成型,百顺胡同这时叫“柏树胡同”,至迟在乾隆初年更名为百顺胡同,取谐音“百事顺遂”之意。百顺胡同西侧,有两条南北向的曲折胡同,分别叫大、小百顺胡同。大百顺胡同原在凉水河南岸,称河南营,清初改名为百顺胡同后河,1965年改为大百顺胡同。很多人发现,在北京市的地名发展史上,经常出现一个年份,就是1965年。这是个关键年份。这一年,北京市开始大规模整顿传统地名,今天使用的地名(以后出现的新地名除外)绝大部分在这一年确立。后来虽有反复,但大都以此次核定为准。这是新中国成立后,第一次有组织的、大规模的地名规范化运动,值得载入史册。

百顺胡同:人不辞路,虎不辞山,唱戏的不离百顺韩家潭。

百顺胡同北侧是韩家胡同。因附近地势低洼,凉水河流经此地,积水成潭。有说原名寒葭潭。清康熙年间,内阁大学士韩元少曾居于此街,故又称韩家潭。清康熙初年,著名戏曲理论家钱塘人李渔(号笠翁)曾寓居于此。李渔在南京时,于宅内堆石筑亭为园,布局别致,取“芥子纳须弥”之义,名芥子园。后创办芥子园书铺,刊刻的《芥子园画谱》是习练传统绘画的经典课本,流传广泛,影响深远,成为后世学画的必修之书。因芥子园名气太大,有人把李渔在韩家胡同的居所也称为“芥子园”。北京“芥子园”后改为广东会馆,大概位置在原北京95中老校址附近。

旧京有句俗谚:“人不辞路,虎不辞山,唱戏的不离百顺韩家潭。”李渔在北京寓居期间,正是他带领昆曲家班在全国四处“走穴”的时期。这本是段无心插柳的梨园佳话,想不到一百多年后,此地竟成为京剧的诞生地,见证了京剧的演变和辉煌,被誉为“梨源”重地。原来,清乾隆五十五年(1790年),为给高宗皇帝庆贺八十大寿,自扬州征调“三庆”徽班入京。当时,三庆班进京后下榻韩家潭(今韩家胡同)。这拉开了三庆、四喜、和春、春台四大徽班进京的序幕。此时,一些新兴的地方剧种已先行入京,徽班在兼容并收多种声腔戏基础上,合京、秦二腔,兼习楚调之长,为汇合二簧、西皮、昆、秦诸腔向京剧衍变奠定了基础。

纪晓岚故居匾额。

当是时,三庆班寓居韩家潭(韩家胡同),四喜班落脚陕西巷,和春班安家石头胡同,春台班驻扎百顺胡同。四大徽班各擅其长,当时流传着这么一句顺口溜:“三庆的轴子(指以连演整本大戏见长)、四喜的曲子(指以演唱昆曲戏著称)、和春的把子(指以擅演武戏取胜)、春台的孩子(指以童伶出色)。”那时候不许女人登台,演戏的很多都是穷苦人家的男孩子,电影《霸王别姬》“我本是女娇娥”展现的就是这段历史。这个桥段,成为我国现代电影史上的经典。“四大徽班”进京,被视为京剧诞生的前奏,在国剧发展史上具有重要意义。

京剧发展史上还有两个重大的标志性事件:一是皮黄戏的“北京化”,一是“同光十三绝”登上历史舞台。清道光二十年(1840年)以后,皮黄戏多数剧目的唱白语音发生了明显的变化,北京语音的特点被融进戏中。舞台语言上的这种变化,是京剧真正形成的重要标志。“同光十三绝”的出现,则使京剧逐渐演变成为我国影响最大、最具有代表性的一个剧种。《同光十三绝》由晚清画师沈容圃绘制于清光绪年间,画中展现的是清代同治、光绪年间徽班进京后扬名的13位著名京剧演员。这幅画的面世,正值京剧盛世,对了解当时演员的扮相、服饰及前辈艺术家的风采,都是极为珍贵的文献资料。十三绝是徽班进京后由演唱徽调、昆腔衍变为京剧的13位奠基人,他们都是技艺非凡、名噪京师的表演艺术家,其影响力至今仍在延续。

铁树斜街和大外廊营胡同一带,是民国初年报馆的集散地。《北京日报》《中原日报》《粤闻日刊》《正言报》等十余种报刊创刊于铁树斜街;《大陆报》《大陆晚报》《北洋日报》等创刊于大外廊营胡同,《京兆晚报》创刊于臧家桥胡同,在民国期间名闻一时,在中国新闻发展史上具有十分重要的地位。

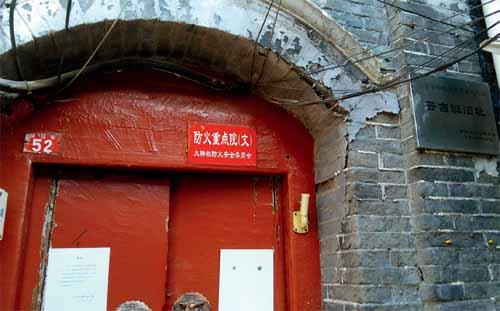

位于朱茅胡同西侧的燕家胡同,清初叫晏家胡同,南北走向,北起大栅栏西街,南段向西拐至石头胡同。民国时曾为“十条”之一, 当时有“王蔡朱百柳,石广火燕纱”之说,其中的“燕”即指燕家胡同,都是妓馆汇集之地。民国侠妓赛金花和小凤仙的故事,就发生在八大胡同。朱家胡同至清风夹道(清初叫清风胡同)一帶明代时称留守卫营,《光绪顺天府志》记载为“留守尉”。在辽金时期,这里是禁卫营兵驻地,后演变出大李纱帽胡同和小李纱帽胡同,就是今天的大力胡同和小力胡同。老北京著名的短小死胡同裤角胡同、裤堆胡同、裤藏胡同就位于今天的陕西巷内,现在全是民居,其名字已散落在历史深处,东西向的小死胡同陕西巷头条、二条当是其遗存。陕西巷52号,是小凤仙所在的云吉班旧址,很多人到此驻足拍照。再向南走,就是传说中的上林仙馆了,如今是一家客栈,建筑古色古香,很是别致。

陕西巷一角

小凤仙所在的云吉班旧址。

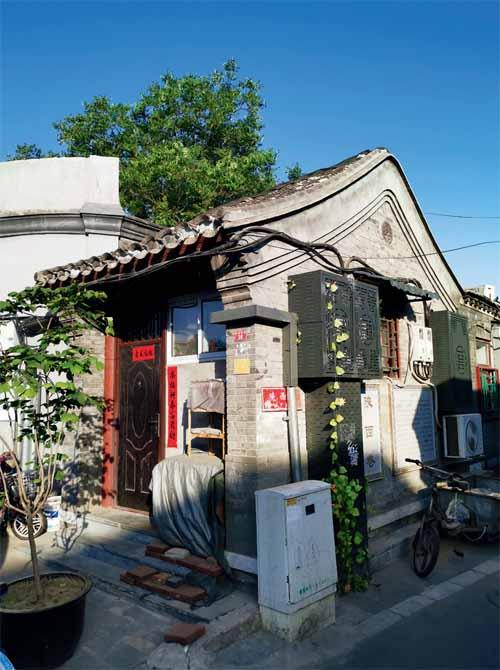

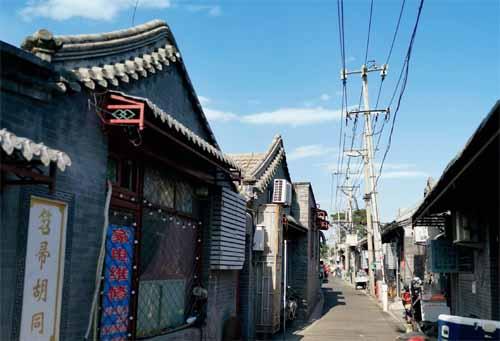

今日韩家胡同。

棕树斜街,清初名“王寡妇斜街”,清末雅化为“王广福斜街”。东北起自大力胡同西口,西南止于石头胡同中段,其东南侧分别与博兴胡同、元兴夹道、棕树头条、棕树二条相交,其西北侧与朱家胡同、朱茅胡同、燕家胡同等为邻,全长约310米。1965年铁树斜街更名为“棕树斜街”。棕树斜街头条、二条区域明代称“寄骨寺”,据说寺庙建于唐代,清代称给孤寺,也称万善给孤寺。后形成街巷,民国年间其东、西两侧分别为“给孤寺东夹道”“给孤寺西夹道”,即今天的棕树二条、头条。抗战期间,寺庙毁于大火。

清末民初,妓院在八大胡同周遭兴起,随之繁盛的还有大烟馆。位于大栅栏西街17号临街铺面的二层小楼,就是当年的大烟馆,今天小楼仍在,只是已辨识不出当年的风貌。妓院的兴盛,客观上促进了娱乐、演艺、餐饮、旅馆等服务业的飞速发展,但也带来一个副作用,大量的会馆和戏曲界名人纷纷迁出大栅栏地区,于内城或他处另觅新址。1949年8月,彭真、刘仁曾亲自到石头胡同调查妓院情况。同年11月21日,“八大胡同”被全部取缔,妓女翻身获得新生,开始有组织地学文化、学技术,成为新社会的劳动者和建设者。

朱茅胡同9号的老茶馆

铁树斜街一角。

铁树斜街一角。

安静的铁树斜街。

琉璃厂东街厂甸庙会核心,《四库全书》遗存

说琉璃厂要先从厂甸说起。

厂甸是老宣武区南新华街中间偏东一带的地片名,辽金时属海王村(庄)地界。每年春节(正月初一至十五),琉璃厂东西街口、南新华街和北新华街交界处、吕祖殿、火神庙、土地祠、大小沙土园一带成为大闹市,叫厂甸庙会。全城各处的商贩都聚集在这里设浮摊。庙会庙会,有庙才有会。在旧京众多庙会中,唯有厂甸庙会,不以庙为名,每年只在春节举办,规模盛大,脍炙人口。

据说厂甸庙会始于明代后期,距今已有四百多年的历史。由开始的祭祀活动,逐渐转换成书市,进而到春节逛厂甸民俗活动的演变过程。历史上的厂甸庙会,北起和平门,南抵梁家园,西到南北柳巷,东至延寿寺街,以新华街、海王村、火神庙、吕祖祠为核心地带,又以“厂东门”即大栅栏街道的琉璃厂东街为主。

琉璃厂是经营古玩字画、古籍碑帖、金石篆刻以及湖笔徽墨等各种文化用品的著名文化街区。据《北京市宣武区地名志》记载,火神庙附近是古玩玉器摊;土地祠是出售书籍、字帖画册的书摊;围绕吕祖殿及其他隙地则聚集了日用杂货摊、灌肠摊、羊霜肠、炒肝、艾窝窝、大串糖葫芦等饮食摊,还有儿童玩具、风车、空竹、时果等,无不具备。杂技百戏,锣鼓聒耳,游人之盛,几无插足之地。厂甸庙会兴盛时从和平门外护城河桥头,一直摆到虎坊桥十字路口,1964年停办,2001年重新恢复,是延续至今的老北京传统庙会之一。2006年5月,厂甸庙会列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

琉璃厂东街火神庙匾额

从元代开始,在此设琉璃窑,专为皇宫烧制琉璃瓦件,一直延续到清中期,始迁往京西门头沟三家村一带。明朝开始形成街巷胡同,有“琉璃厂东门”“琉璃厂西门”等地名。 清初实行“满汉分居”,汉族官员和商民移居此地,全国的会馆也纷纷设在左近,官员、趕考的举子常在此逛书市。明朝时红火的灯市口和西城的城隍庙书市也都转移到琉璃厂一带,形成了“京都雅游之所”,使这里逐渐发展成为京城最大的书市和人文荟萃的文化街市。清乾隆时编纂《四库全书》,从全国调集2000多名文人学士到京师开设“四库馆”,广征天下藏书古籍于北京,使琉璃厂成为一条古玩业极度繁荣的文化街区。槐荫山房、荣宝斋、茹古斋、古艺斋、瑞成斋、萃文阁、一得阁等知名老店,以及附近的商务印书馆、中华书局、世界书局等三大书局,琉璃厂遂成为驰名全国的京师文化重地。民国六年(1917年),在琉璃厂东街西北侧新建海王村公园,出售文物古玩,琉璃厂迎来鼎盛时期,拥有各类文化店铺230多家。1964年,海王村公园改建为中国书店,成为琉璃厂东街入口处的标志性建筑。

南新华街一角

南新华街,民国前是一壕沟。1926年,民国政府在旧城墙上修了两个券门,初名新华门,翌年改为和平门,同时修建了贯通南北的大道通衢。因路段北起中南海之新华门(原称宝月楼、辛亥革命后易名)故称南、北新华街,将琉璃厂划分为东、西两段。从此,行人出内城不必东绕正阳门,西绕宣武门,可以直接由和平门出城,满足了城市发展的现实需要。南新华街北端路东,有驰名中外的和平门全聚德烤鸭店,凡来北京旅游的国际友人都要来此品尝“北京风味烤鸭”。这座七层大楼修建于1978年,是和平门的地标之一,其所经营的“北京烤鸭”享有盛誉,接待过无数国家元首和国内外名人。

烤鸭店往南,是北京师范大学附属中学,原为清光绪末年由陈壁创设的京师五城中学堂。京师五城中学堂设立的宣武实验小学是清末建立的新式学校,后为北京师范大学附属小学,现为北京第一实验小学。京城五城中学堂西侧为优级师范学堂,由清末名臣张之洞创办,民国后改为高等师范学校,又改为国立北京师范大学。1949年以后,北京师范大学迁往海淀区太平庄。

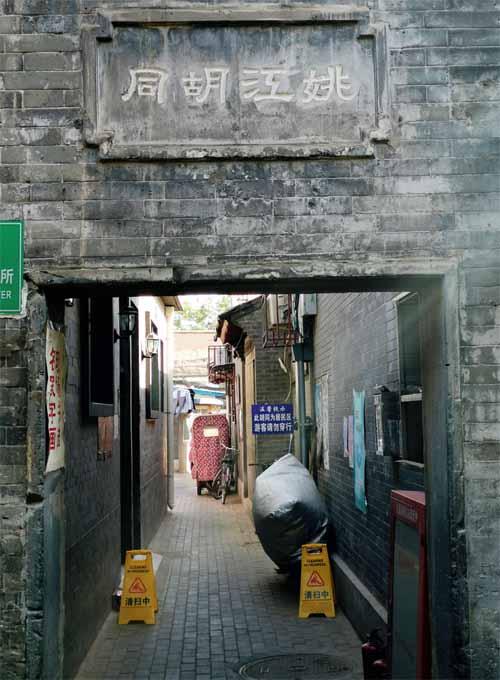

琉璃厂东街的姚江胡同

琉璃厂东街的砖雕。

延寿寺街是琉璃厂东部街区的重要组成部分。明代名延寿寺,属正西坊,街以寺名。它南起琉璃厂东街,北至大耳胡同(明代为大儿胡同),长360米;东、西两侧从南到北,分别与炭儿胡同(明代为碳胡同,清初改为今名)、笤帚胡同、茶儿胡同(明代为柴胡同,清初为柴儿胡同,清末改为今名)、耀武胡同(明代为羊肉胡同)、三井胡同(明代为三眼井,1965年改今名)和百合园胡同、泰山巷、刘家胡同、佘家胡同相交。据《宸垣识略》载:“延寿寺在西河沿五斗斋西南,寺在辽、金时称巨刹。”“今琉璃厂皆昔之寺基。”《辽史》记载,辽圣宗、兴宗多次到延寿寺“饭僧”,“招宋使观击鞠”(宋代的一种球类运动,叫蹴鞠)。有说金太宗天会五年(1127年),金人破汴京,掳掠大批财物,连同徽钦二宗及其后妃们,悉置于延寿寺,此说存疑。该寺屡经兵燹,自元代逐渐废弃,明正统时曾重建,规模已大不如前,今早已无存。

街内南口西侧,原有开业于清康熙八年(1669年)的王致和臭豆腐店,与“同仁堂”同龄。王致和,清初举人,一说是安徽宁国府太平人,一说为直隶武清人(今天津武清区),因进京赶考落第而滞留京城,于前门外延寿寺街羊肉胡同安徽会馆内,用手推小磨做成豆腐沿街售卖。康熙十七年(1678年),王致和于延寿寺街西路立招牌:“王致和南酱园”,雇师招徒,开店营业。1956年公私合营,王致和迁往海淀区田村。王致和腐乳,现为中华老字号的产品,老北京餐桌上不可或缺的经典佐餐佳品。

笤帚胡同西口

TIPS

纪晓岚故居:旧称“阅微草堂”,位于珠市口西大街241号,晋阳饭庄西侧。故居为清式砖木结构,两进四合院格局,坐北朝南,临街大门为硬山顶吉祥如意式门楼,位于整个住宅的东南角。

门票:40元。